Глава I Новое мировоззрение

Беноццо Гоццоли, расписывавший Кампосанто в Пизе, среди прочих ветхозаветных историй должен был изобразить и «Опьянение Ноя» (рис. 154). Получилась из этого в полном смысле кватрочентистское повествование — привольное и подробное, и очевидно удовольствие, испытываемое рассказчиком от того, что ему предстоит со всею обстоятельностью изложить нам, как же все-таки так вышло, что патриарх захмелел. Начинает он издалека: стоял погожий осенний денек, дедушка взял двух своих внучат и отправился с ними осмотреть виноградники. И художник ведет нас к батракам и батрачкам, которые срывают гроздья, наполняют ими корзины и давят в чану. Все кишмя кишит жизнерадостным зверьем, у лужицы собрались птицы, а назойливая собачонка донимает малыша. Дедушка стоит тут же и наслаждается — больно уж тут весело. Между тем молодое винцо выжато и его подносят на пробу padrone. Сама супруга принесла бокал — все так и замирают в ожидании, что-то он скажет, он же испытующе катает напиток по языку. Отзыв был благоприятным, поскольку теперь праотец исчезает в задней беседке, и сюда же ему ставят изрядный бочонок с vino nuovo, но тут случается несчастье: пьяный до бесчувствия старик, притом совершенно неподобающим образом заголившийся, лежит перед дверьми своего красивого пестро расписанного дома. С глубоким изумлением взирают на неслыханное дело дети, в то время как супруга первым делом принимает меры к тому, чтобы удалить служанок. Те закрывают лица руками, однако без особой охоты, а одна пытается урвать хотя бы еще чуточку представления сквозь растопыренные пальцы.

После 1500 г. таких повествований уж не встретишь. Действие обеспечивается малым числом фигур, сжато, без отвлечений в сторону. Излагаются не истории, но драматическая суть повествования. Никто более не мирится с жанровым вышиванием гладью: верх берет серьезное отношение к делу. Зрителя желают не развлечь, но захватить. Страсти становятся в центре всего, и перед интересом к человеку меркнет все прочее содержание мира.

Первое зрительское впечатление при входе в галерею, где собраны представители чинквеченто, обусловливается односторонностью изображаемого: искусство не порождает ничего, кроме тел, крупных, наполняющих всю картину человеческих тел, и все постороннее жестко изгоняется отовсюду. То, что относится к станковой живописи, еще в большей степени приложимо к живописи стенной. Мы оказываемся перед лицом иной людской породы, и искусство извлекает из этого такие следствия, которые более несовместимы с созерцательной радостью от многообразия вещей.

1

Чинквеченто заявляет о себе совершенно новым представлением о человеческих величии и достоинстве. Все движения делаются более мощными, в восприятии ощущается более глубокое, более страстное дыхание. Наблюдается общее возвышение человеческого естества. Развивается чувство значительного, праздничного и величественного, перед которым кватроченто с его жестами предстает робким и ограниченным. Все выражение оказывается теперь переведенным на новый язык. Короткие звонкие тона делаются глубокими и раскатистыми, мир снова внимает торжественным аккордам высокопатетического стиля.

Когда крестится (скажем, у Вероккьо) Христос (рис. 155), все совершается впопыхах, с выражением оробелого простодушия, которое, впрочем, можно воспринимать и как нечто весьма достойное, новой же породе людей все это, однако, представлялось низостью. Сравним с «Крещением Христа» Вероккьо такую же группу А. Сансовино у [флорентийского] Баптистерия (рис. 156). Сцена решена им совершенно по-новому. Начать с того, что Иоанн не подходит, но совершенно спокойно стоит на месте. Грудь его развернута к нам, а не к Крестимому. Движение вытянутой далеко в сторону руки, держащей чашу над Головой Христа, сопровождает лишь энергично повернутая голова. Ни следа озабоченного забегания вперед и приниженности: это действие символическое, и его достоинство состоит не в дотошно-точном исполнении, так что теперь оно осуществляется с небрежной сдержанностью. У Вероккьо Иоанн следит за водой; у Сансовино его взгляд покоится на лице Христа[120].

В Уффици среди рисунков Фра Бартоломмео имеется совершенно совпадающий с этим, выполненный в духе чинквеченто набросок к «Крещению Христа».

154. Гоццоли. Опьянение Ноя. Пиза. Церковь Кампо Санто

Подобным же образом преображается и Крестимый: ему надлежит быть господином, а не бедным школьным учителем. У Вероккьо он нетвердо стоит в ручье, и вода омывает его худые ноги. Последующая эпоха вообще отказывается ставить его в воду, поскольку не желает жертвовать общепринятому изображению ясностью показа фигуры, и сама поза стоящего становится свободной и благородной. У Сансовино это энергичная поза с отставленной в сторону ненагруженной ногой. Взамен угловатого отрывистого движения возникает красивая всеобъемлющая линия. Плечи отведены назад, и лишь одна голова чуть наклонена. Скрещенные руки сложены перед грудью — естественное возвышение прежнего мотива молитвенно сложенных рук[121].

Это — крупный жест XVI столетия. Он уже присутствовал у Леонардо, со свойственными тому покоем и изяществом. Фра Бартоломмео живет новым пафосом; он вещает, увлекая за собой с энергией бури. Молитва «Мадонны делла Мизерикордиа» и благословение Воскресшего — высочайшие находки (рис. 97, 98): все прежнее может показаться детской забавой рядом с тем, как весь, без остатка воспламеняется молитвой образ Марии, как благословляет полный выразительности и достоинства Христос. Микеланджело вовсе не склонен к пафосу, он не произносит длинных речей, пафос у него погромыхивает, как мощный подземный источник, однако в мощи жеста с ним не сравнится никто. Довольно будет указать на фигуру Творца на Сикстинском своде. В годы своей римской мужественности Рафаэль исполнился нового духа. Какое мощное восприятие дышит в наброске к ковру «Коронование Марии», что за размах в жестах дающего и принимающей! Чтобы удержать под контролем эти мощные выразительные средства, потребна очень сильная индивидуальность. Поучительным примером того, как иной раз они уносят художника за собой, может служить композиция так называемых «Пяти святых» в Парме (гравюра Маркантонио [Раймонди], В. ИЗ, рис. 157), работа школы Рафаэля, небесные фигуры с которой можно сопоставить с совсем робкой группой Христа на «Диспута» молодого еще мастера.

155. Вероккьо. Крещение Христа. Флоренция Уффици

156. Андреа Сансовино. Крещение Христа. Флоренция. Баптистерий

Литературной параллелью к этому перехлестыванию пафоса через край является знаменитая поэма Саннадзаро о Рождении Христа («De partu virginis»)[122]. Поэт приложил все усилия к тому, чтобы по возможности избежать простоты тона библейского повествования и наделить историю всею помпой и всем пафосом, на которые он только был способен. Мария — изначально богиня, царица. Смиренное «fiat mihi secundum verbum tuum» [ «да будет мне по слову твоему» — лат.] переписывается в длинную трескучую речь, нисколько не соответствующую библейской ситуации. Она устремляет взор вверх:

…oculos ad sidera tollens

adnuit et talis emisit pectore voces:

Jam jam vince fides, vince obsequiosa voluntas:

en adsum: accipio venerans tua jussa tuumque

dulce sacrum pater omnipotens etc.[123]

Комнату наполняет сияние: она зачинает. Раздается гром среди ясного неба,

ut omnes audirent late populi, quos maximus ambit

Oceanus Thetysque et raucisona Amphitrite[124].

157. Маркантонио Раймонди. Пять святых. Гравюра

2

Рядом со стремлением к крупной, выпуклой форме обнаруживается тенденция к тому, чтобы приглушать выражение аффекта, и тенденция эта, быть может, в еще большей мере воспринимается как характерная для облика столетия. Имеется в виду та сдержанность, в связи с которой принято говорить о «классическом спокойствии» фигур. За примерами не надо далеко ходить. В момент величайшего возбуждения, видя перед собой умершего сына, Мария не вскрикивает и даже не плачет, но спокойно, с сухими глазами, стоит разводя руками в стороны, нимало не снедаемая болью. Так нарисовал ее Рафаэль (гравюра Маркантонио [Раймонди]) (рис. 158). У Фра Бартоломмео она напечатлевает на лбу покойника, в выражении лица которого также разгладились все следы страданий, бесстрастный и беспечальный поцелуй, и так же, только еще величественнее и сдержаннее, чем другие, воспроизвел эту ситуацию Микеланджело уже в «Пьета», созданной во время его пребывания в Риме (рис. 20).

Когда беременные Мария и Елизавета обнимаются по случаю своей «Встречи», выглядит это как объятия двух королев из трагедии — степенное, торжественное, молчаливое приветствие (рис. 159, Себастьяно дель Пьомбо, Лувр), а не веселая кутерьма, посреди которой ласковая молодая женщина обращается к своей старой тете с прелестным поклоном: «Ах, да не хлопочите вы так, тетушка!»

158. По образцу Рафаэля. Пьета. Гравюра Маркантонио Раймонди

159. Себастьяно дель Пьомбо. Встреча Марии и Елизаветы. Париж. Лувр

И в сцене Благовещения Мария — это уж не девушка, с веселым ужасом взирающая на нежданного гостя, какую видим мы у Филиппо, Бальдовинетти или Лоренцо ди Креди, как и не смиренная дева с потупленными глазами школьницы на конфирмации. Нет, полная самообладания, с осанкой королевы принимает она ангела не иначе, чем это делала бы благородных кровей дама, у которой заведено ничему не изумляться[125].

Приглушается даже аффект материнской любви и нежности: Рафаэлевы Мадонны римского периода выглядят совершенно иначе, чем первые им выполненные. Облагородившейся Марии не подобает прижимать младенца к щеке, как это делает «Мадонна Темпи» (в Мюнхене). Их отодвигают друг от друга. Также и на «Мадонне в кресле» изображена мать гордая, а не любящая, позабывающая обо всем вокруг, и если на «Мадонне Франциска I» ребенок спешит к матери, стоит обратить внимание на то, как мало обращается она ему навстречу.

3

В XVI в. в Италии установилось понятие благородства, с которым Европа существует по настоящее время. С картин исчезает целый ряд жестов и движений, потому что они воспринимаются как слишком заурядные. Возникает отчетливое ощущение перехода из одного класса общества в другой: из мещанского искусство делается аристократическим. На вооружение берется все, что выработано в высших общественных кругах в качестве отличительных для них особенностей поведения и восприятия, так что все сплошь христианское небо, все святые и герои должны быть теперь переверстаны в аристократию. Тут-то и оформился разрыв между народным и благородным. Когда на «Тайной вечери» Гирландайо (1480 г., рис. 13) Петр указывает на Христа большим пальцем — это простонародный жест, который вскоре будет признан высоким искусством за недопустимый. Леонардо уже весьма переборчив, однако и он то здесь, то там допускает прегрешения с точки зрения чистого вкуса чинквеченто. Так, я отношу сюда жест апостола в «Тайной вечере» (рис. 12а, справа), который положил одну руку на стол ладонью вверх и ударяет по ней тыльной стороной другой руки — вполне употребительный, понятный и сегодня выразительный жест, с которым, однако, высокий стиль распрощался, как и со многим другим. Пытаясь представить этот процесс «очищения» хоть сколько-нибудь подробно, мы бы ушли слишком далеко в сторону. Пары примеров достанет, чтобы сказать о многом.

160. Гирландайо. Пир Ирода. Флоренция. Церковь Санта Мария Новелла

Когда у Гирландайо на пиру Ирода к столу подносят голову Иоанна, мы видим, как царь склоняет голову на плечо и всплескивает руками: так и слышны его причитания. Следующему поколению это кажется неподобающим царскому достоинству, и у Андреа дель Сарто мы видим руку, вытянутую вперед в небрежно преграждающем жесте, молчаливый отказ (рис. 160 {38}, 115).

Когда Саломея пляшет, она скачет по комнате у Филиппо или Гирландайо с необузданной порывистостью школьницы, однако благородство XVI в. требует поведения степенного, царская дочь должна двигаться в пляске исключительно плавно, и такой и нарисовал ее Андреа.

Вырабатываются всеобщие воззрения в отношении благородного восседания и поступи. Захария, отец Иоанна, был простой человек, однако то, что он кладет нога на ногу, когда пишет имя новорожденного, как мы это видим у Гирландайо, уже не подходит для героев повествования чинквеченто.

Истинное благородство непринужденно в поведении и движении, оно не становится в позитуру, не напрягает спину, чтобы выглядеть поавантажней: возникает впечатление, что оно позволяет себе быть небрежным, потому что всегда внушительно на вид. Герои, которых писал Кастаньо, в большинстве своем заурядные бахвалы, ни один благородный человек так себя не ведет. Также и тип вроде Коллеони из Венеции, должно быть, воспринимался XVI столетием как фанфарон. И то, как у Гирландайо в комнату роженицы с визитом заявляется вереница прямых, словно аршин проглотили, женщин, будет впоследствии иметь привкус мещанства: в походке благородной женщины должна быть некая небрежность, раскованность.

Если кому угодно узнать, каковы были итальянские слова для этих новых понятий, их можно обнаружить в «Cortigiano» графа Кастильоне, «Книжечке о совершенном придворном» (1516). Здесь излагаются воззрения двора в Урбино, а Урбино был тогда признанной школой изящных нравов, местом, где сходилось все, что в тогдашней Италии было в состоянии на что-то претендовать в смысле положения и образованности. Благородную, изысканную небрежность обозначали как «la sprezzata desinvoltura» [презрительная незаинтересованность — ит.]. В герцогине, господствовавшей над двором, превозносится неброский аристократизм: modestia [скромность] и grandezza [величие] ее речей и жестов сообщают ей царственность. Далее тут можно получить много сведений о том, что совместимо с достоинством благородного человека, а что — нет[126]. На первый план, как его подлинная сущность, постоянно выдвигается сдержанная серьезность, quella gravita riposata, которой отличаются испанцы. Говорится (и это, очевидно, было чем-то новым), что благородному человеку не подобает участвовать в быстрых танцах (non entri in quella prestezza de’ piedi e duplicati ribbatimenti [не вступай в это проворное перебирание ногами и сдвоенные отбивки — ит.]), а предписание дамам также гласит, что они должны избегать всех бурных движений (non vorrei vederle usar movimenti troppo gagliardi e sforzati [тебе нежелательно видеть, как они прибегают к излишне бурным и энергичным движениям]). Во всем должна быть la molle delicatura [мягкая деликатность].

Разумеется, обсуждение того, что пристало, а что — нет, переходит также и на вопрос о речи, и если Кастильоне еще допускает здесь значительную свободу, то позже, в популярном руководстве по хорошим манерам, принадлежащем делла Каза («II Galateo»), мы обнаруживаем более строгого гофмейстера. Достается также и старинным поэтам: критик XVI в. поражается тому, что даже из уст Дантовой Беатриче приходится слышать слова, уместные только в трактире.

В XVI в. все поголовно, причем с полной серьезностью, обращаются к теме манеры и достоинства. Новому поколению кватроченто должен был представляться проказливым и поверхностным ребенком. Например, привольно расположившаяся на гробнице пара смеющихся мальчишек с гербами, как на выполненной Дезидерио гробнице Марсуппини в Санта Кроче выглядит теперь как непостижимая наивность. В этом месте должны помещаться печальные putto или, и это еще лучше, большие полные страдания и скорби фигуры (добродетели), поскольку дети ведь не могут быть по-настоящему серьезными[127].

4

Теперь придают значение только существенному. В повествованиях кватрочентистов много черт жанрового, идиллического характера, которые имеют мало общего с темой, однако своей непритязательностью приводят современного зрителя в восторг. Выше об этом уже была речь по поводу рассказанной Гоццоли истории Ноя. Этим людям не было совершенно никакого дела до создания замкнутого впечатления: они желали потешить публику изобилием затей. Когда на фреске Синьорелли в Орвьето блаженные получают свои небесные венцы, тут же музицируют парящие в воздухе ангелы; однако нашелся среди них один, которому вдруг потребовалось настроить свой инструмент, чем он преспокойным образом и занялся, да еще на самом видном месте. Но не следовало ли ему позаботиться об этом заблаговременно?![128]

В Сикстинской капелле Боттичелли написал «Исход иудеев из Египта» [в «Сценах из жизни Моисея»]. Исход целого народа, какая героическая тема! И какой же тут главный мотив? Женщина с двумя маленькими мальчиками: младшего из них должен вести старший, однако первый упрямится и плача виснет на руке у матери, а та его корит. Все это премило, и все же у кого из новых достало бы отваги помещать этот мотив воскресной семейной прогулки в такой контекст?

Козимо Росселли предстояло изобразить в той же капелле «Тайную вечерю». На передний план своей композиции он выносит натюрморт из светлой металлической посуды, рядом у него дерутся кошка с собакой, и еще мы здесь видим другую собачонку, которая «служит», стоя на задних лапках — конечно, все настроение священного изображения оказывается полностью испорченным, однако никого это не оскорбляло, а ведь художник работал в домовой капелле главы христианского мира!

Были отдельные художники, как, например, великий Донателло, которые обладали чутьем на то, как ухватить исторический момент в его целости. Его повествовательные композиции далеко превосходят все созданное в этом роде в XV в. Прочим же чрезвычайных усилий стоит взять себя в руки, отказаться от всего чисто развлекательного и всерьез заняться изображением события. Леонардо напоминает, что изображенная средствами живописи история должна производить на душу зрителя такое же впечатление, как если бы он сам принимал в ней участие[129]. Однако о чем тут можно говорить, если на самих картинах вы миритесь с целой толпой людей, которые равнодушно здесь стоят либо безучастно озираются вокруг. У Джотто каждый присутствующий по-своему, активно или пассивно, принимал участие в действии, однако с началом кватроченто появляется безмолвствующий людской хор, который терпят здесь потому, что интерес к изображению жизни как таковой, а также характерного быта превзошел интерес к действию и взаимоотношениям персонажей. Зачастую на сцене желали появиться заказчики и их родня, а нередко — и просто городские знаменитости, которых так удостаивали почитания, при этом не предъявляя им требования исполнять на картине четко определенную роль. Л. Б. Альберти не испытывает никакого смущения, открыто испрашивая себе такой чести в своем трактате о живописи[130].

Обходя цикл фресок на стенах Сикстинской капеллы, всякий раз поражаешься безразличию художников к изображаемому сюжету: насколько мало дела им до того, чтобы как следует отобразить истинных творцов истории, тому, что повсюду здесь в той или в иной степени присутствует опасность вытеснения существенного несущественным по причине соперничества разных интересов. Бывало ли когда, чтобы такой возвещатель Закона, как Моисей, оказывался лицом к лицу со столь рассеянными слушателями, как на фреске Синьорелли [ «Завещание и смерть Моисея»]? Зрителю почти невозможно проникнуться ситуацией. Вам было кажется, что уж по крайней мере Боттичелли удалось показать страстное возбуждение, в котором принимает участие целая толпа, в связи с восстанием Корея [на фреске «Наказание Корея, Дафна и Авирона»]. Однако как же скоро и у него вспыхнувшее было факелом движение гаснет в рядах неподвижно замерших зевак!

Так что, надо полагать, неизгладимым было впечатление зрителей, когда рядом с этими кватрочентистскими повествованиями впервые явились ковры Рафаэля с изображением истории апостолов — композиции, в которых присутствует совершенно серьезное отношение к делу, где сцена очищена от всех праздношатающихся, и куда, кроме того, вложена такая мощь драматического оживления, которая непосредственно захватывает присутствующих. Когда Павел проповедует в Афинах, вокруг стоят не просто статисты с характерными лицами, нет, выражение лица каждого говорит о том, как захватывают его слова и насколько он способен следовать тому, что слышит. А когда происходит что-то необычное, как внезапная смерть Анании, все видящие это с красноречивыми жестами изумления или ужаса отскакивают в сторону, между тем как весь египетский народ мог свободно утонуть в Красном море без того, чтобы художник кватроченто заставил хотя бы одного из евреев разволноваться по этому поводу.

За XVI столетием было зарезервировано право если не открыть мир аффектов, великих движений человеческого духа, то по крайней мере эксплуатировать его в художнических целях. Главная характерная особенность искусства этого века — острый интерес к психическим явлениям. «Искушение Христа» — тема всецело нового искусства: единственно, что смог из нее сделать Боттичелли, так это заполнить композицию [на фреске «Исцеление прокаженного и искушение Христа» в Сикстинской капелле] изображением обычной церемонии. И напротив того, там, где чинквечентистам задавались сюжеты без драматического содержания, они нередко просчитывались, когда вносили аффекты и мощное движение туда, где они неуместны, например в идиллические сцены «Рождества».

С XVI в. уютное отобразительство прекращается. Радость, испытываемая от праздношатания по шири мира и по изобилию существующих в нем вещей, угасает.

Чего только не изобразит кватрочентист, когда ему следует написать «Поклонение пастухов»! Во Флорентийской академии [ныне — в церкви Санта Тринита, Флоренция] имеется принадлежащая Гирландайо картина в таком роде (рис. 161 {40}). Как обстоятельно поданы здесь животные — и бык, и осел, и овца, и щегол, а еще — цветы, камни, весь миленький пейзаж. Кроме того, нас в деталях знакомят с поклажей семейства: здесь валяется потертое седло, рядом — бочонок с вином, а для археологического привкуса художником добавлено еще несколько безделиц: саркофаг, пара античных колонн, а позади — триумфальная арка, новехонькая, с золотой надписью по голубому фризу.

Эти развлечения охочей до зрелищ публики абсолютно чужды большому стилю. О том, что глаз ищет теперь привлекательное для себя исходя из принципиально иных оснований, мы еще будем говорить, теперь же следует сказать лишь о том, что в картинах-повествованиях интерес отныне всецело сосредоточивается на самом событии, и потому намерение получить основное воздействие при помощи значительного, наполненного страстью движения исключает простое ласкание взора пестрым многообразием. Одновременно это означает, что пространная «Жизнь Марии» и прочие подобные темы должны были радикально ужаться.

5

Также и о портрете можно сказать, что в XVI в. он приобрел нечто драматическое. Правда, начиная с Донателло время от времени делались попытки выйти из рамок голого описания покоящейся модели, однако то были исключения, как правило же человек запечатлевался именно таким, каким он позировал художнику. Лица кватроченто бесценны в своей простоте, они не желают представлять собой что-то особенное, однако сравнивая их с классическими портретами, мы видим некоторую их индифферентность. Чинквеченто требует определенного выражения, чтобы вы сразу же видели, что данный человек размышляет или хочет что-то сказать: недостаточно показать, каковы были непреходящие и статичные черты лица, но должен быть изображен момент свободно двигающейся жизни.

161. Гирландайо. Поклонение пастухов. Флоренция. Церковь Санта Тринита

При этом постоянно предпринимаются усилия добиться от модели, чтобы она предстала своей наиболее значительной стороной, составляется более возвышенное представление о человеческом достоинстве, так что у нас создается впечатление, что, перешагнув порог XVI в., мы встречаемся с иной породой людей — с людьми более крупными, наделенными большей восприимчивостью. В трактате Ломаццо перед художником ставится задача, отбрасывая несовершенное, разрабатывать и подчеркивать в портрете великие, полные достоинства черты — позднейшая теоретическая формулировка того, что и без того уже делали классики (ai pittore conviene che sempre accresca nelle faccie grandezza e maesta, coprendo il difetto del naturale, come si vede chc hanno fatto gl’ antichi pittori [как видим мы это на картинах античных художников — ит.][131]. Очевидно, при таком настрое рукой подать до опасности исказить индивидуальное настроение и втиснуть личность в чуждую ей схему выражения. Однако лишь эпигоны пали ее жертвой.

Возможно, с более возвышенным представлением о человеке связано также и то, что заказов на портреты становится меньше. Очевидно, не всякий, не с какой попало физиономией человек мог теперь заявиться к художнику. Про Микеланджело говорят даже, что он рассматривал за бесчестье для искусства воспроизводить нечто земное в его индивидуальной ограниченности, если только речь не шла о высочайшей красоте.

6

Неизбежно также и то, что этим духом возросшего достоинства стали определяться и изображения небесных созданий. Религиозное чувство может выражаться хоть так, хоть этак, но возвышение священных фигур в обществе было следствием, с необходимостью происходившим из совсем иных предпосылок. Мы уже указывали, какой благородной и сдержанной изображалась Дева в сцене Благовещения. Робкая девушка обернулась царицей, а «Мадонна с бамбино», за которую в XV в. вполне могла сойти добрая мещанка с соседней улицы, делается благородной, торжественной и неприступной.

Ее живые глаза уже не улыбаются зрителю, и вообще теперь это не та Мария, которая смущенно и смиренно опускает глаза, молодая мать, остановившая взгляд на ребенке: величественно и уверенно смотрит она теперь на молящегося, как царица, привычная к виду людей, преклонивших перед ней колени. Характер ее может изменяться — то это в большей степени светское благородство, как у Андреа дель Сарто, или в большей степени героическая отрешенность от мира, как у Микеланджело, однако эволюция типа наблюдается во всем.

Да и младенец Христос — больше не игривый живой мальчонка, который, например, ковыряется пальчиками в гранате и предлагает зернышко также и матери (Филиппо Липпи), это и не смеющийся проказник, так благословляющий своей ручонкой, что отнестись к этому серьезно невозможно. Если он теперь и смеется, как на «Мадонне с гарпиями» (рис. 125), то это улыбка на публику, не вполне приятное кокетство, за которое следовало бы спросить с Сарто, как правило же он серьезен, очень серьезен. Римские картины Рафаэля доказывают это. Однако Микеланджело был первым, кто изобразил ребенка без того, чтобы навязывать ему не свойственные детям движения (каково, например, благословение). Он изображает ребенка в свободной естественности, однако спит он или бодрствует, это ребенок, лишенный веселости[132].

Среди кватрочентистов явные шаги в том же направлении наблюдаются у Боттичелли: с возрастом он делается все серьезнее, здесь чувствуется энергичный протест против шутливой поверхностности какого-нибудь Гирландайо. Тем не менее даже и его невозможно поставить рядом с представителями нового столетия: его Мадонна выглядит вполне серьезной, однако она — приниженное, лишенное величия печальное существо, а младенец у него — вовсе не властное дитя.

Не ошибусь ли я, сказав, что сюда же относится и большая теперь редкостность изображений кормящей Мадонны? Надо полагать, сцена кормления грудью, на взгляд чинквеченто, несовместима с величием. И если Буджардини изображает еще «Мадонну дель латте», то у него она указывает себе на грудь, словно желая сказать зрителю: «Вот грудь, вскормившая господа» (картина в Уффици).

В «Мистическом обручении св. Екатерины» с младенцем Христом (Болонья, галерея) тот же художник не воспринимает это действие как некий непонятный для ребенка обряд: по-видимому, мальчонка полностью владеет ситуацией и — поднятым пальчиком — еще и дает примерное наставление своей смиренной невесте.

Вместе с внутренней эволюцией произошло изменение также и во внешнем виде. Ранее к трону, на котором восседала Мария, сносили все земные сокровища, наделяя ее, как возлюбленную, всеми украшеньями тонких тканей и драгоценностей. Здесь бывали раскинуты несущие тонкий узор пестрые восточные ковры, здесь на фоне синего неба сверкали мраморные бордюры, сама же Мария помещалась в изукрашенных беседках либо над нею реял тяжелый пурпурный занавес, шитый золотом, окаймленный жемчугом и подбитый драгоценным горностаем. С наступлением XVI в. все это пестрое разнообразие разом пропадает.

Не видать больше никаких ковров и цветов, никаких художественных украшений трона и никакого развлекающего пейзажа: над всем господствует фигура, а архитектура если и привлекается, то это будет крупный и серьезный мотив, из костюма же все светское убранство изгоняется решительным образом. Царице небесной подобает выглядеть просто и величественно. Вопрос о том, было ли такое изменение свидетельством более глубокого благочестия, я обойду. Некоторые, напротив того, уверяют, что настойчивое удаление «мирского» является указанием на нестойкость религиозных восприятий[133].

Аналогичное возвышение типов происходит и в круге святых. Теперь уж непозволительно привлекать первых попавшихся на улице людей, чтобы помещать их у трона Мадонны. XV столетие еще охотно смирилось с тем, что Пьеро ди Козимо под видом св. Антония изобразил неопрятного старикашку с очками на носу. Другие художники поднимались и повыше, однако XVI столетие безусловно требует, чтобы наружность была значительной. Нет нужды, чтобы это был идеальный тип, но художник должен быть переборчивым в своих моделях. Уж не говоря о Рафаэле, выведшем изумительные характеры, даже у сделавшегося поверхностным Андреа дель Сарто мы никогда не встретим чего-то низкого и пошлого. И постоянно, прикладывая к тому все свои силы, возобновляет Бартоломмео попытки придать своим святым выражение могущества.

Можно было бы порассуждать еще о взаимоотношениях лиц, принадлежащих к узкому семейному кружку, с Марией и ее ребенком, о том, например, как Иоанн, этот старинный товарищ по играм, отныне исполняется благоговения и молитвенно преклоняет колени, и тем не менее укажем лишь на особенности ангелов нового столетия.

162. Филиппино Липпи. Мадонна с младенцем и ангелами. Флоренция. Галерея Корсини

Чинквеченто переняло ангелов от своих предшественников в двоякой форме — как ангелочков-детей и как девочек-подростков. Всякий помнит, что самые очаровательные примеры этой последней разновидности мы находим у Боттичелли и Филиппино. На картинах их ставили со свечами в руках, как на «Берлинском тондо» Боттичелли, где одна такая ангелица с наивно-глупым видом смотрит вверх на колышущееся пламя, или же они должны были играть рядом с бамбино роль цветочниц и певиц, как на превосходной по восприятию картине Филиппино в Галерее Корсини, данной у нас в качестве примера (рис. 162). Робко, с опущенным взглядом предлагает одна из девушек мальчику Христу корзиночку, полную цветов, и между тем как он весело переваливается набок и запускает ручку в гостинцы, другие ангелы с пресерьезным видом распевают по нотам песню — только одна на мгновение взглядывает вверх и по чертам ее лица пробегает улыбка. Почему XVI столетие никогда более не возвращается к подобным мотивам? Новым ангелам недостает волшебства юношеской оробелости, а уж от наивности не осталось и следа. Они теперь, так сказать, принадлежат к господам и соответствующим образом себя ведут. Зрителю больше нет нужды улыбаться.

Что до движения крылатых ангелов, чинквеченто возвращается к старинному торжественному парению, каким оно было знакомо готике. Реализму XV века непонятны лишенные телесности образы — изящных очертаний, в длинных одеждах: он стремился к тому, чтобы движение выглядело более естественным и вместо парения изображал ходьбу или бег по маленьким облачкам, так и возникли эти резвые фигурки девочек, которые совсем даже не изящно и не степенно, однако чрезвычайно убедительно мелькают своими босыми пятками. Вновь, и очень скоро, возвращаются попытки передать «плывущий» полет с энергичным движением ног, однако лишь высокое искусство нашло то выражение размеренного и торжественного движения в воздухе, которое вошло в обыкновение с тех пор[134].

Об ангелочках-детях можно сказать, и это будет самое главное, что также и они должны были сделаться причастными детскости бамбино-Христа. От них требуют, чтобы они были детьми, и ничем сверх этого, но при этом, разумеется, в зависимости от обстоятельств на них мог оказаться брошенным отблеск возвышенного и торжественного настроения. Putto с «Мадонны ди Фолиньо» (рис. 84) со своей табличкой, хотя он и не молится, производит на нас впечатление более серьезное, чем, например, два маленьких голыша с дарохранительницы работы Дезидерио (Сан Лоренцо), которые приступают к благословляющему Христу с настойчивой набожностью, притом что эту сцену иначе, как шуточную, никто не воспримет. Известны совсем юные музыканты с венецианских картин, основательно и прилежно орудующие у ног Мадонны гитарой и другими инструментами. Чинквеченто нашло неподобающей и эту игру, передоверив музыкальное сопровождение священных собраний в более взрослые руки, дабы чистота настроения не претерпела ущерба. Самый известный пример putti-малышей — это две фигуры на пороге с «Сикстинской Мадонны» (рис. 87).

7

Ввиду общеизвестной тенденции вновь придать значительности алтарным образам и разорвать слишком тесное соприкосновение небесного и земного нас не может удивлять то, что чудесное воспринимается теперь в его непосредственности — не только со «славами» и нимбами, но и с идеальным изображением тех событий, которые до сих пор трактовались как в высшей степени реальные и по возможности поддающиеся уразумению[135].

24. Рафаэль. Преображение (верхняя часть картины). Ватикан

24. Рафаэль. Преображение. Ватикан

25. Фра Бартоломмео. Явление Мадонны св. Бернарду. Флоренция. Академия

26. Фра Бартоломмео. Бог Отец с двумя коленопреклоненными святыми женами. Лукка. Национальный музей

27. Андреа дель Сарто. Благовещение. Флоренция. Питти

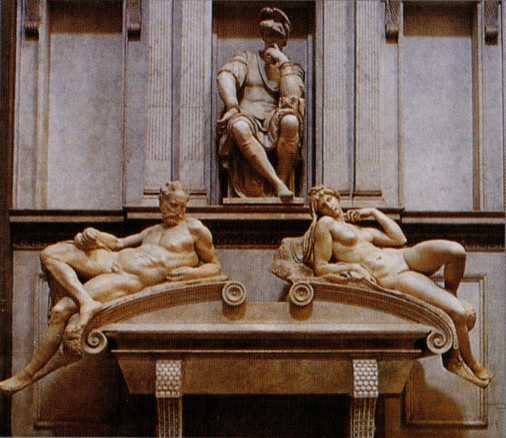

28. Микеланджело. Гробница Джулиано Медичи. Флоренция. Капелла Сан Лоренцо

29. Микеланджело. Гробница Лоренцо Медичи. Флоренция. Капелла Сан Лоренцо

30. Микеланджело. Христос. Рим. Санта Мария сопра Минерва

Микеланджело. Пьета. Флоренция. Собор

32. Фра Бартоломмео. Пьета. Флоренция. Питти

33. Андреа дель Сарто. Мадонна с шестью святыми. Флоренция. Питти

34. Андреа дель Сарто. Юный Иоанн Креститель. Флоренция. Питти

35. Андреа дель Сарто. Скульптор. Лондон. Национальная галерея

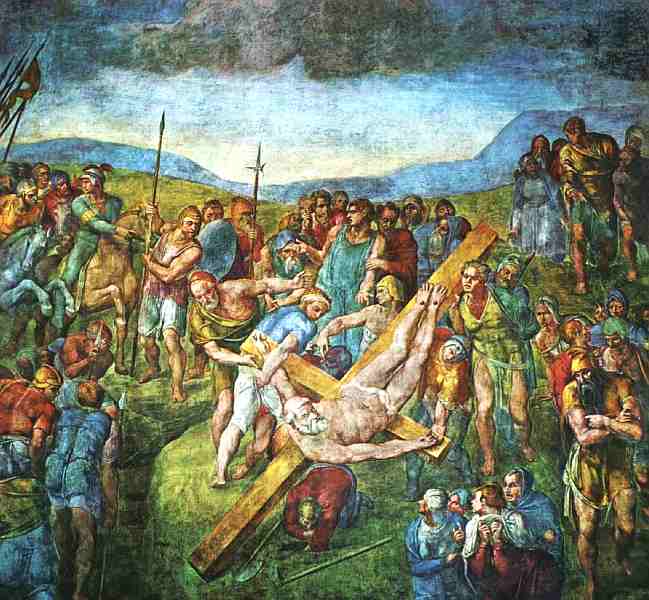

36. Микеланджело. Распятие апостола Петра. Ватикан. Капелла Паолина

37. Донателло. Св. Мария Магдалина. Флоренция. Баптистерий

38. Гирландайо. Пир Ирода. Флоренция. Церковь Санта Мария Новелла

39. Караваджо. Положение во гроб. Ватиканская галерея

40. Гирландайо. Поклонение пастухов. Флоренция. Церковь Санта Тринита

41. Пьеро ди Козимо. Марс и Венера. Берлин

42. Гирландайо. Рождение Иоанна Крестителя. Флоренция. Церковь Санта Мария Новелла

43. Боттичелли. Мадонна с Иоанном Крестителем и Евангелистом Иоанном. Берлин

44. Филиппо Липпи. Мадонна со свв. Космой и Дамианом. Флоренция. Уффици

45. Гирландайо. Мадонна во славе. Мюнхен. Пинакотека

Фра Бартоломмео первым изображает явление Мадонны св. Бернарду как парящее нисхождение. Андреа дель Сарто последовал за ним, когда показал приближающегося на облаке ангела с «Благовещения», в отношении чего он, впрочем, мог также сослаться как на предшественников на образцы эпохи треченто. В будничную обстановку комнаты роженицы проникают ангелы на облаках («Рождение Марии» Андреа от 1514 г., рис. 106), и в то время как кватроченто более всего любило представлять Мадонну восседающей на основательном троне, на исходе XV в. вновь возникает переживание того, что Мария поднимается «на воздусях» и появляется как «Мадонна со славой» — архаическая схема, которой довелось испытать в «Сикстинской Мадонне» неожиданное и своеобразное преобразование в сиюминутное событие.

8

Это возвышение представлений в направлении сверхъестественного подводит нас к вопросу более общего характера — об отношении нового искусства к действительности. Для XV в. действительность была превыше всего. Будь то красиво или нет, во время Крещения Христос обязан стоять в ручье. Случалось, в менее известных школах отыскивался идеально настроенный мастер, сохранявший свободу от этого требования, и он мог поместить ступни Господа на поверхности воды, как на картине Пьеро делла Франческа (Лондон), для флорентийцев же это было недопустимо. И все же с наступлением нового столетия это идеальное представление проникает и сюда, как нечто само собой разумеющееся. Так же обстоит дело и в прочих отношениях. Микеланджело в своей «Пьета» (рис. 20) ваяет Мадонну совсем молодой, не позволяя никакими возражениями сбить себя с толку. Слишком маленький стол на «Тайной вечери» Леонардо (рис. 12) и немыслимые челноки на «Чудесном улове» Рафаэля (рис. 69) являются дальнейшими примерами того, что для нового мировоззрения действительность более не является решающим обстоятельством и в угоду художническому явлению допускается также и неестественное.

Между тем, когда речь заходит об идеализме XVI в., люди обычно склонны думать о чем-то ином — о всеобщем отходе от всего местного, индивидуального и временно-определенного, и наиболее существенный водораздел между понятиями классического и кватрочентистского они склонны проводить, пожалуй, по линии противопоставления идеализма и реализма. Однако такое определение неудачно. Вероятно, тогда эти понятия не были бы поняты совершенно никем, и уместны они, собственно, лишь в XVII в., когда данные противоположности обнаруживаются друг подле друга. Однако в случае перехода к чинквеченто речь идет скорее о возвышении, нежели об отрицании старого искусства.

XV столетие никогда не трактовало библейские повествования реалистически в том смысле, чтобы стремиться принципиальным образом, как делают это современные художники, перенести происходящее в современную жизнь. Богатство изображения в чувственном отношении постоянно имели в виду, и в его интересах привлекались также и современные мотивы, при том, однако, условии, что их можно было поменять, как только это представлялось целесообразным.

XVI столетие, напротив, идеально не в том смысле, что избегает соприкосновения с действительностью и стремится к созданию монументального впечатления в ущерб приданию определенной характеристики образам. Нет, его деревья коренятся в той же самой почве, однако растут выше. Искусство все так же является просветлением современной жизни, однако теперь оно полагает, что возросшие запросы в отношении праздничности явления ему удастся удовлетворить не иначе, как через собственный отбор таких типов, убранств и архитектурных построений, которые в действительности трудно собрать воедино в одно и то же время.

Абсолютно ложной, однако, была бы попытка отождествить классическое с подражанием античности. Верно, что античность может обращаться к нам через работы чинквеченто более внятным образом, чем то было в случае произведений более старшего поколения (мы еще займемся этим вопросом в иной связи), однако по самой интенции отношение к древности представителей классического искусства ничем существенным от кватрочентистского не отличается.

Необходимо что-то сказать и о частных моментах. Начнем с того, как трактовалось место действия. Всем известно, как много места отводил в своих композициях Гирландайо архитектурным деталям. Что, показывает он нам Флоренцию? Действительно, то здесь, то там нам удается увидеть у него городской закоулок, однако что касается изображения дворов и зал, он чистой воды фантазер. Все это такая архитектура, которой нигде и никогда в действительности не бывало: единственно, что ему здесь важно, это богатство впечатления. И XVI столетие сохраняет ту же точку зрения, разнятся лишь его воззрения на то, что такое великолепие. Тщательно разработанные городские перспективы и пейзажные виды исчезают, но происходит это не потому, что художники стремятся к возможно менее определенному, обобщенному впечатлению, а потому, что такие предметы более никого не интересуют. Не следует здесь еще искать «ubiquite» [ «вездесущности» — фр.] французского классицизма[136].

Разумеется, здесь делаются такие уступки идеальности пространства, которые представляются нашему взгляду чем-то совершенно чуждым. Такая история, как «Встреча Марии с Елизаветой», где мы ожидаем увидеть вход в дом, в жилище Елизаветы, изображена Понтормо так, что взгляду открывается лишь большая ниша со ступенями лестницы перед ней (рис. 107). Впрочем, здесь следовало бы припомнить прежде всего о том, что также и Гирландайо на своей находящейся в Лувре «Встрече Марии с Елизаветой» (рис. 181) изобразил в качестве фона арки ворот уж во всяком случае не для того, чтобы прояснить происходящее, однако в этой связи следовало бы заметить, что вообще-то наш северный вкус не следует допускать в судьи по таким вопросам. Итальянцы способны воспринимать человека самого по себе, отвлекаясь от всего окружающего как от чего-то безразличного, что бывает сложно понять нам, всегда соотносящим фигуру и место друг с другом. Простое изображение ниши в случае «Встречи» тут же лишает для нас само событие убедительной живости, даже в том случае, когда мы усматриваем здесь достаточно благоприятное формальное воздействие. Для итальянцев же хорош любой фон, лишь бы были красноречивы фигуры. Поэтому обобщенность пространства или, скажем, недостаток реализма никак не могли восприниматься Понтормо так, как мы склонны об этом заключать на основании собственного впечатления[137].

Еще более высокая степень идеализма — помещение Мадонны на пьедестал, как если бы она была статуей. Это точно такая же уступка высокого стиля формальному воздействию, и о ней не следует судить в соответствии с северными представлениями о «задушевности». Здесь итальянец также в состоянии отвлечься от всего создающего помеху, если рассматривать сам мотив в его чисто вещественном выражении, и он сохраняет то же самое восприятие также и в тех случаях, когда в угоду мотиву движения под ногу фигуре без всякой видимой причины подставляют куб или что-то в этом роде.

Леонардо как-то предостерег художников от увлечения современными костюмами, поскольку они по большей части невыигрышны с художественной точки зрения и достаточно хороши только для надгробных памятников[138]. Он советовал пользоваться античными драпировками — не с тем чтобы придать изображению античную окраску, но просто потому, что таким образом лучше выявляется тело. Несмотря на это, Андреа дель Сарто отважился впоследствии написать на стене свое «Рождение Марии» (1514 г., рис. 106) как совершенно современную жанровую картину, и при этом он, возможно, оказался более целостным, чем любой из его предшественников, поскольку также и у Гирландайо происходит постоянное смешение антично-идеальных мотивов с современными костюмами, и обыкновение это продолжало существовать и дальше. Примерами подобных тому классических изображений из современной жизни являются повествования из жизни Марии в Сиене, принадлежащие Содома и Паккья. Однако единственный пример фресок Рафаэля в Станца д’Элиодоро должен с достаточной убедительностью показать, что тогдашняя эстетика еще нисколько не доросла до сомнений в том, совместимы ли повседневное и теперешнее с монументальным стилем и не следует ли переводить повествования в какую-нибудь более возвышенную действительность, например античную. Сомнения такого рода возникли лишь позднее, когда эпоха классического искусства уже миновала.

Что еще производит на нас отчуждающее впечатление, так это изображение обнаженных и полуобнаженных тел. Представляется, что в угоду художественным запросам здесь приносится в жертву действительность, создается некий идеальный мир. И все же также и в этом случае нетрудно доказать, что обнаженная натура проникла на изображения исторических повествований уже в эпоху кватроченто, а устами Альберти кватроченто выставило даже соответствующее теоретическое требование[139]. Такого обнаженного человека, как тот, что сидит на церковных ступенях на «Введении Марии во храм» Гирландайо, невозможно было тогда повстречать, несмотря на свободу нравов, также и в самом городе Флоренции. И тем не менее никому и в голову не приходило негодовать по этому поводу от имени реализма. Точно так же и о такой картине, как «Пожар Борго», невозможно сказать, что она принципиальным образом порвала с традицией кватроченто. Просто чинквеченто дает больше обнаженного.

Порукой тому служат прежде всего аллегорические фигуры. С них снимают один предмет туалета за другим, так что на принадлежащих А. Сансовино надгробиях прелатов можно видеть несчастную «Веру» в античном купальном одеянии, и остается только недоумевать, что же все-таки желательно было сказать здесь художнику обнаженным телом. Это безразличие к идейному содержанию фигуры оправдывать не следует, однако и прежде такие аллегории не были плодом исконно-народных традиций.

По-настоящему неприятным делается изображение обнаженных членов лишь в случае фигур священного круга. Мне вспоминается прежде всего Мадонна Микеланджело (с круглого «Святого семейства» [ «Мадонна Дони»]). И все же пример этой героини не следует воспринимать в качестве типичного для всей эпохи. Верно лишь то, что если вообще на отдельного человека следует возлагать ответственность за большие изменения в культурно-исторической сфере, то Микеланджело был тем, кто вызвал к жизни обобщенногероический стиль и привел к разрыву с почвой и временем. Его идеализм отличается наибольшей мощью по всем параметрам и стоит вне всяких направлений. Это он снял мир действительности с петель и отнял у Возрождения приятное чувство наслаждения самим собой.

Впрочем, решающее слово в вопросе о реализме и идеализме было произнесено не костюмом или местом: все фантазирование XV столетия в области архитектурных конструкций и одеяний — только безобидная игра, решающим же моментом в возникновении впечатления действительности был индивидуальный характер лиц и образов на картине. Гирландайо может сколько ему угодно обманывать нас в том, что касается аксессуаров — все равно, глядя на такую его фреску, как «Явление ангела Захарии» (Санта Мария Новелла), всякий скажет: эти люди, несомненно, находятся во Флоренции. Продолжает ли возникать такое впечатление в XVI в.?

Портретные изображения лиц появляются гораздо реже. Сам ощущаешь, что уже не так часто приходится задаваться вопросом, как могло быть имя того или иного изображаемого. Интерес к индивидуально-характеристическому и способность изобразить его не пропадает, — достаточно вспомнить портретные группы на фресках в Станца д’Элиодоро (рис. 65) или фрески Сарто в Сантиссима Аннунциата (рис. 103–106), — однако миновало время, когда никто не представлял себе ничего более возвышенного, чем изображенное с живостью портретное лицо, и всякое лицо было чем-то достаточно примечательным само по себе, чтоб оправдать свое присутствие на картине-повествовании. С тех пор, как повествования стали восприниматься художниками всерьез и пространство картин очистилось от безучастных рядов наблюдателей, ситуация существеннейшим образом переменилась. У индивидуализма отыскался теперь серьезный конкурент. Изображение аффектов становится проблемой, которая подчас, как кажется, замещает интерес к характеру.

Мотив движения тела может быть настолько интересен, что о лице почти никто больше и не спрашивает. Фигуры приобретают новое достоинство в качестве моментов композиции, так что они, не представляя собой особого интереса как единичные явления, делаются значимыми в связи с целым, просто как метки сил в архитектонической конструкции, и эти формальные воздействия, остававшиеся неведомыми предыдущему поколению, сами собой приводят к лишь поверхностной характеристике. Однако такие обобщенные, подындивидуальные лица постоянно встречались также и в XV в. (в изобилии, например, у Гирландайо), и здесь не может быть усмотрена принципиальная противоположность искусства старого и нового, вследствие которой последнее и стало избегать индивидуального. Портретная манера встречается реже, однако нет и того, чтобы классическим стилем требовалось изображение идеально-обобщенной человечности. Даже Микеланджело, который занимает свое особое место также и здесь, в первых повествованиях на Сикстинском своде (к примеру, во «Всемирном потопе», рис. 31) все еще полон лиц, взятых из действительности. Затем интерес к индивидуальному у него снижается, в то время как у Рафаэля, который в первой Станца редко выходит за пределы обобщенного, он растет все в большей и большей степени. И все-таки не следует думать, что тот и другой поменялись теперь местами: то, что дает зрелый Микеланджело, есть не обобщенность подындивидуального, но обобщенность сверхиндивидуального.

Иное дело — вопрос о том, схватывается ли и воспроизводится ли индивидуальность теперь таким же образом, как это было раньше. Прежняя жажда овладеть природой вплоть до самомалейшей складочки, радость от действительности ради нее самой оказались исчерпанными. Чинквеченто пытается передать в человеческом образе величие и значительность и полагает, что достигает этого посредством упрощения, подавления несущественного. Это никакое не притупление зрения, когда оно способно не обращать внимания на определенные предметы, но напротив — высочайший взлет способности восприятия. Великое видение — это идеализация модели изнутри, и с приукрашивающим прихорашиванием, с идеализацией снаружи оно не имеет ничего общего[140].

Так что вполне можно допускать, что в эту эпоху великого искусства время от времени могло ощущаться недовольство тем, что предлагает нам сама природа. Рассуждать о таких настроениях не просто, и если бы кто захотел, дав общий отрицательный или положительный ответ на подобный вопрос, определить различие таких периодов, как кватроченто и чинквеченто, это был бы весьма рискованный поступок. Существует тысяча градаций сознательного преобразования модели, когда художник берет ее в свои руки. Известно высказывание Рафаэля, относящееся к времени, когда он работал над «Галатеей» [Вилла Фарнезина], что он совершенно ничего не в состоянии сделать с моделью, но полагается на то представление о красоте, которое возникает у него само собой[141]. Можно усматривать в этом документальное свидетельство в пользу идеализма Рафаэля. Но разве Боттичелли не подписался бы под этими словами, а его Венера на раковине [ «Рождение Венеры»] (рис. 174) — не есть, в той же самой степени, порождение чистого представления?

Идеальные тела и идеальные лица существовали и в «реалистическом» кватроченто — повсюду мы наталкиваемся здесь исключительно на различия в степенях проявления. Очевидно, однако, что в XVI в. идеальное занимает куда более значительное место. Надежды, которые питала эта эпоха, были несовместимы с духом панибратства, испытывавшимся предыдущим столетием к повседневной жизни. Замечательно, что в тот самый момент, когда искусство отыскало более возвышенную красоту само в себе, более облагороженного достоинства в отношении основных образов христианской веры потребовала также и церковь. Мадонна должна была изображаться не первой попавшейся достойной женщиной, какие десятками встречаются на улице: следовало изъять в ней все следы человечески-мещанского происхождения. Однако только теперь в наличии были и силы, способные идеальное воспринять. Величайший натуралист Микеланджело является также и величайшим идеалистом. В полной мере наделенный даром флорентийца в отношении всего индивидуально-характерного, он в то же время способен всецело отказаться от внешнего мира и творить исключительно на основе идеи. Он создал свой собственный мир, а под влиянием его примера (и в этом нет его вины) было в значительной мере поколеблено уважительное отношение к природе у последующего поколения.

В этой связи остается, наконец, сказать еще то, что в чинквеченто ощущается присутствие обострившейся потребности в созерцании прекрасного. Потребность эта изменяется, на какое-то время перед лицом иных интересов она может почти полностью отступить на задний план. Предшествующее искусство кватроченто также ведало красоту, свою собственную красоту, однако оно желало изображать ее лишь в редких случаях, поскольку куда более мощное стремление жаждало просто выразительного, характерно-живого. Примером, на который всегда возможно сослаться в этой связи, является Донателло. Тот же мастер, что замыслил бронзового «Давида» в Барджелло (рис. 2), ненасытен в отношении безобразного; у него достает мужества даже для того, чтобы не избегать отвратительных изображений и в своих святых, поскольку именно убедительная живость была для него всем, а находящаяся под впечатлением этого публика уже не задавалась вопросами относительно прекрасного и безобразного. «Мария Магдалина» во Флорентийском баптистерии [Флоренция, Соборный музей] (рис. 163 {37}) — «отощавшее до вытянутого четырехугольника страшилище» («Чичероне», 1-е изд.), а «Иоанн Креститель» (мраморная статуя в Барджелло) — высохший аскет, уж не говоря о фигурах на Кампаниле. Однако уже к концу столетия становится заметно, что прекрасное желает вырваться наружу, а в чинквеченто происходит то всеобщее преобразование типов, которое не только замещает более низменное изображение более возвышенным, но и вообще отказывается от определенных образов, поскольку они некрасивы.

163. Донателло. Св. Мария Магдалина. Флоренция. Баптистерий

Магдалина — это теперь прекрасная грешница, а не кающаяся с изможденным телом, Креститель же обретает мощную мужскую красоту человека, выросшего на свежем воздухе, без следа лишений и аскезы. А молодой Иоанн изображается теперь в виде совершенной красоты мальчика, и именно в таком качестве становится одной из излюбленных фигур эпохи (рис. 168).

Фрагмент илл. 161

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК