Глава II Новая красота

Говоря, что здесь расцвел новый стиль, всегда подразумевают прежде всего преобразование тектонических объектов. Но если присмотреться повнимательнее, оказывается, что изменения коснулись не только окружения человека, больших и малых архитектурных форм, не только его утвари и его одежды: другим по телесности сделался сам человек, и суть нового стиля кроется как в новом восприятии тела, так и в новой осанке человека, способе его движения. При этом, разумеется, понятию стиля следует придать куда больше веса, чем связывают с ним ныне. В нашу эпоху люди меняют стили, словно примеряя один маскарадный костюм за другим. Однако такая утеря стилем корней наблюдается лишь начиная с текущего столетия, так что у нас, вообще говоря, нет более никакого права говорить о стилях, но лишь о модах.

164. Гирландайо. Рождение Иоанна Крестителя Флоренция. Церковь Санта Мария Новелла

Новая телесность и новое движение чинквеченто явственно обнаруживаются при сравнении такой композиции, как «Рождение Марии» Сарто от 1514 г. (рис. 106) с фресками Гирландайо и его «посещениями рожениц». Иной стала сама походка женщин. Из деревянной и семенящей она обернулась привольной поступью: замедлился ее темп, превратившись в andante maestoso[142]. Не видно больше порывистых поворотов головы или отдельных членов, есть крупное и небрежное перемещение тела, а на место всего, что прежде топорщилось и кололо глаз, пришли теперь раскованность и вздымающаяся в неспешном ритме кривая. Суховатая порода раннего Возрождения с ее жесткой формой членов более не соответствует нынешним представлениям о красоте, Сарто воспроизводит сочную полноту и роскошно-широкие затылки. И вот еще: там, где у Гирландайо мы видим короткие, негнущиеся юбки, плотно облегающие рукава, теперь ниспадают драпировки — массивнотяжело, волочась по земле. Одежде, бывшей когда-то выражением стремительного и гибкого движения, следует отныне, в своей изобильности, действовать замедляюще.

1

Во второй половине XV в. движение было изящным, зачастую изысканным. Когда Мадонна держит ребенка, она склонна расставлять локти в стороны и растопыривать маленькие пальчики капризно-прихотливой руки. Гирландайо никак не отнесешь к утонченным натурам, однако эту манеру он вполне усвоил. Даже такой мощный от природы художник, как Синьорелли, делает уступки вкусовым предпочтениям эпохи и ищет приятности впечатления в неестественной утонченности. Богоматерь, поклоняющаяся младенцу, не просто складывает руки: сходятся вместе лишь два первых пальца, остальные же, растопыренные, зависли в воздухе.

А уж такие деликатные характеры, как Филиппино, пугает одна необходимость твердо за что-то взяться. Не важно, кто изображен — святой монах, берущийся за книгу, или Креститель, держащий древко креста: все это будет сплошь легкое прикосновение. То же относится и к Раффаэлино дель Гарбо или к Лоренцо ди Креди: св. Себастьян с изысканной элегантностью демонстрирует свою стрелу, зажав ее двумя пальцами, словно это карандаш.

В том, как фигуры стоят, подчас ощущается некая танцующая неустойчивость, и в скульптуре шаткие эти существа производят самое неблагоприятное впечатление. Нельзя не упрекнуть в этой связи принадлежащего Бенедетто да Майяно «Иоанна» из Барджелло. С удовольствием взираем мы на твердую поступь следующего поколения: даже пошатывающийся «Вакх» Микеланджело лучше стоит на ногах.

Высшим выражением этого изысканного направления во вкусе позднего кватроченто можно считать картину «Вероккьо» с тремя архангелами (Флоренция, Академия) [ныне Уффици], рядом с которой можно поставить находящегося в Лондоне «Товию с ангелом» (рис. 165)[143]. Взирая на это причудливо завихряющееся движение, непроизвольно думаешь, что это и есть вырождение архаически изящного стиля, что здесь перед нами клонящийся к полному распаду архаизм.

165. Вероккьо. Товия с ангелом. Лондон. Национальная галерея

XVI столетие вновь приносит с собой основательное, простое, естественное движение. Жесты делаются спокойными. Преодолены мелочная изысканность, искусственная чопорность и окоченелость. То, как прочно и основательно стоит «Мадонна с гарпиями» у Сарто (рис. 125), являет нам совершенно новое зрелище, так что мы почти верим, что она в самом деле способна держать тяжелого мальчика одной рукой. А через то, как она, далее, опирает книгу о бедро, как лежит ее рука на корешке книги, возникает значительная и цельная форма, в которой и находит свое блестящее выражение стиль чинквеченто. Повсюду мы видим в движении больше мощи и энергии. Возьмем, к примеру, «Мадонну ди Фолиньо» (рис. 84). Подумать только: в поисках руки, столь же решительно ухватывающейся за предмет, как это делает здесь Иоанн, приходится возвращаться к самому Донателло!

В XV в. в поворотах тела и наклонах головы чувствовалась какая-то нерешительность, мощная выразительность словно пугала. Лишь теперь радость, которую испытываешь от энергичных движений мощной натуры, возвращается вновь. Обращенное вбок лицо, вытянутая рука внезапно обретают новую силу. Чувствуется возвышенная физическая жизнь. Неведомой прежде энергией наполняется даже простое созерцание, и лишь XVI столетие вновь оказалось в состоянии изобразить значительный и мощный взгляд.

Движение легко поспешающих фигур очаровывало кватроченто. Не зря этот мотив встречается у всех художников. Ангел с канделябром проворно выступает вперед, а служанка, несущая роженице фрукты и вино из деревни, вбегает в двери в раздувающейся, закудрявившейся складками одежде (рис. 166). В качестве чинквечентистского ответа этой столь характерной для эпохи фигуре следует выставить водоноску с фрески «Пожар Борго» (рис. 167): в противостоянии двух этих образов заключена вся разница в восприятии формы. Эта спокойно ступающая, распрямленная, несущая ношу в сильных руках женщина с кувшинами являет собой одно из самых великолепных порождений зрелого и мужественного ощущения прекрасного у Рафаэля. К той же породе принадлежит изображенная со спины коленопреклоненная женщина на первом плане «Преображения», и, сравнив с ней аналогичную фигуру из женской группы в Станцад’ Элиодоро, мы получим меру продвижения последнего стиля Рафаэля в сторону силы и мощной простой линии.

С другой стороны, с точки зрения нового вкуса не может быть более нестерпимого, чем непомерная напряженность, несвобода в движении. Едущий верхом Коллеони Вероккьо заряжен достаточным количеством энергии, поистине железной силой, однако движение это некрасиво. Воззрения на благородную небрежность встречаются здесь с новым идеалом, видящим красоту в текучей линии, в раскованности. В «Cortigiano» графа Кастильоне мы наталкиваемся на замечание о верховой езде, которое вполне заслуживает быть процитированным. Не следует сидеть в седле, словно тебя отутюжили, alia veneziana [на венецианский лад. — ит.] (венецианцы считались плохими наездниками): надо оставаться совершенно раскованным (disciolto, по его выражению). Разумеется, это относится исключительно к наезднику без вооружения. Тот, кто легко одет, может сидеть на лошади, тяжелое же вооружение предполагает скорее стойку. «В том случае колени сгибают, в этом же их держат распрямленными»[144]. Однако искусство придерживается впредь исключительно первого варианта.

166. Гирландайо. Фрагмент фрески «Рождение Иоанна Крестителя» (илл. 164)

167. Рафаэль. Фрагмент фрески «Пожар в Борго». Ватикан

Некогда Перуджино продемонстрировал флорентийцам, что такое сладостное и плавное движение. Его мотив стоящей фигуры с отставленной ненагруженной ногой и соответственным наклоном головы в противоположную сторону был в свое время во Флоренции чем-то чуждым. Тосканская грациозность неподатливее, угловатей, и как бы ни приближались к нему в воспроизведении мотива другие художники, ни у одного не отыскивалось той сладости движения, мягкости ведения линии, какими располагал он. XVI столетие же и вовсе отказалось от данного мотива[145]. Рафаэль, который прямо-таки упивался им в молодости, впоследствии совсем его не использует. Можно представить, каким насмешкам подверг бы такие позы Микеланджело. Новые мотивы собраннее, более сдержанны в очертаниях. Совершенно независимо от своей прочувствованной вытянутости, перуджиновская красота делается недостаточной уже потому, что она не удовлетворяет вкус в отношении объема. Людям больше не хочется отставленного, рассредоточенного, им по душе собранное, прочное. В том же направлении проходит преобразование еще и целого ряда движений руки и кисти, так что характерным мотивом нового столетия становятся руки, молитвенно скрещенные на груди.

2

Возникает впечатление, что во Флоренции разом, словно из-под земли, повырастали тела другой породы. В Риме никогда не переводились полные, тяжелые формы, их здесь даже искали, однако в Тоскане они, возможно, встречались реже. Во всяком случае, судя по картинам, во Флоренции эпохи кватроченто вообще было не увидать таких моделей, которых позднее изображает в качестве флорентиек тот же Андреа дель Сарто. Вкус раннего Возрождения предпочитал неразвитую форму, все тонкое и подвижное. Угловатая грация и порывистая линия юности обладают большим очарованием, чем женственная полнота и зрелый мужской образ. Девочки-ангелы Боттичелли и Филиппино с их острыми членами и суховатыми руками воспроизводят идеал юношеской красоты, и в танцующих грациях Боттичелли, которые относятся все-таки к более зрелому возрасту, терпкость нисколько не приглушена. XVI столетие мыслит здесь по-иному. Уже леонардовский ангел выглядит мягче, а как разительно отличается «Галатея» Рафаэля или «Ева» Микеланджело от фигур Венер позднего кватроченто! Шея, некогда длинная и тонкая, сидящая на покатых плечах словно перевернутая воронка, делается круглой и короткой, плечи же — широкими и сильными. Вытянутость пропадает. Все члены обретают более полную, мощную форму. От красоты снова требуют округлого торса и широких бедер античного идеала, а взгляд устремляется к обширным сопрягающимся поверхностям. Чинквечентистской парой «Давиду» Вероккьо является «Персей» Бенвенуто Челлини (рис. 183). Худой угловатый мальчик уж более не красив, и если такой ранний возраст все же продолжают ваять, ему придают закругленность и полноту. Рафаэлевская фигура проповедующего юного Иоанна (в Трибуна, Уффици, рис. 168) является поучительным примером того, как мальчишескому телу, даже природе наперекор, придаются мужские формы.

168. Рафаэль. Проповедующий Иоанн Креститель. Флоренция. Уффици

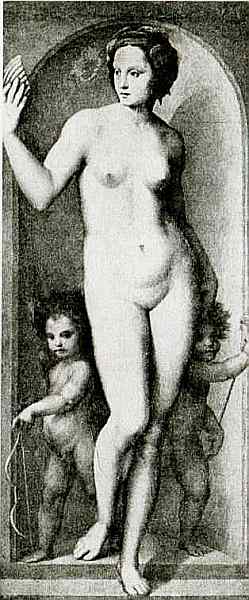

Красивое тело отчетливо артикулировано. Чинквеченто обладает чутьем на все формообразующее и испытывает потребность выявить строение изображаемого предмета, так что все частные привлекательные моменты лишаются значения. Здесь уже очень рано во весь голос о себе заявляет идеализация, и такая параллель, как обнаженная натура Лоренцо ди Креди (Уффици)[146] и идеальная фигура «Франчабиджо» (или, скорее, Андреа дель Брешанино [Рим, Галерея Боргезе]) может оказаться поучительной в весьма многих отношениях (рис. 169, 170).

Лица становятся обширными и широкими, в них подчеркиваются горизонтали. Предпочтение отдается твердому подбородку, полным щекам; изящный и маленький рот также больше не кажется привлекательным. Если не было когда-то большей женской красы, чем возможность выставить белый высокий лоб (la fronte superba, говорит Полициано), и, чтобы как можно больше приобщиться этому достоинству, женщины имели обыкновение даже выщипывать себе волосы над лбом[147], то XVI столетие видит в низком лбу более достойную форму, поскольку ощущает, что он сообщает лицу больше покоя. Также и от бровей теперь ждут более уплощенных, спокойных линий. Нигде больше не отыскать таких круто выгнутых дуг, как на бюстах девушек у того же Дезидерио, где брови взлетают высоко вверх, так что припоминаются слова Полициано о том, что всегда-то видишь

…nel volto meraviglia

con fronte crespa e rilevate ciglia

(Giostra)[148].

И если когда-то у дерзко задранных носиков могли отыскаться поклонники, то теперь они более не в моде, так что портретист пускается во всевозможные ухищрения для того, чтобы загладить скачущую линию и выправить форму до прямой и спокойной. То, что мы называем и воспринимаем в качестве благородного носа в античной скульптуре, вновь ожило только в эпоху классики.

169. Лоренцо ди Креди. Венера. Флоренция. Уффици

170. Франчабиджо. Венера. Рим. Галерея Боргезе

Прекрасно то, что создает впечатление спокойствия и мощи, и, поскольку одно связано с другим, должно быть, тогда и появилось понятие «правильная красота». Имеется в виду не только симметрия в лице, но и прозрачная его обозримость, последовательность в соотношении величин его элементов, которую затруднительно бывает установить в частностях, однако в виде общего впечатления она выявляется мгновенно. Портретисты заботятся о том, чтобы эта правильность могла проступить наружу, и со вторым поколением чинквечентистов планка требований поднимается еще выше. Какие заглаженные до правильности лица изображает Бронзино на своих портретах, единогласно признаваемых превосходными!

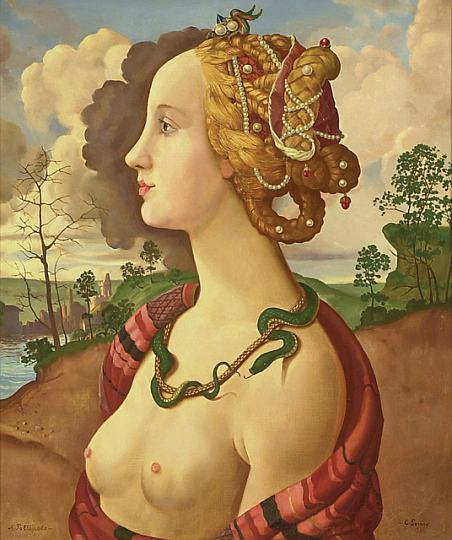

Картины красноречивее слов, и в качестве хорошей параллели нами избраны здесь принадлежащая Пьеро ди Козимо «Симонетта Веспуччи» [Шантийи, Музей Конде] и так называемая «Виттория Колонна» Микеланджело [Уффици][149]: изображая — обе — идеальные типы, они в концентрированной форме выражают вкус той и другой эпохи (рис. 171, 172).

Бюстам флорентийских девушек XV в. в XVI в. вообще невозможно противопоставить никакой подобной серии. В галерее красавиц чинквеченто места занимают чисто женские типы: «Донна Велата» из Питти, «Доротея» из Берлина, «Форнарина» из «Трибуна» [Уффици], роскошные женщины Андреа дель Сарто из Мадрида и Виндзора и т. д. Вкус переменился в пользу полностью развитой женщины.

171. Пьеро ди Козимо. Симонетта Веспуччи (Клеопатра). Шантийи. Музей Конде

172. Микеланджело. Виттория Колонна. Рисунок. Флоренция.

3

Что до волос, то XV столетие дало разгуляться всей своей прихотливости в полной мере. Художники изображали роскошные прически с бесконечно богатыми сплетениями разного рода прядей и кос, с рассыпанными по ним драгоценными камнями и вплетенными нитками жемчуга, и надо уметь отличать эти доходящие до полной фантастичности уборы от причесок, которые носили люди на самом деле (во всяком случае, они также были достаточно причудливы). Общая тенденция направлена здесь на разделение и рассредоточение, к изящной единичной форме — в отличие от более позднего вкуса, который предпочитает воспринимать волосы в их единстве, как объем, стремится к простой форме, и не заставляет драгоценные камни оказывать воздействие в качестве отдельных точек также и в украшениях, но воспроизводит их собранными в более спокойные формы. Все неприкрепленное, болтающееся теперь уж больше не любят, в почете лишь прочное и связанное. Свободные волнистые локонцы (которые постоянно встречаются у Гирландайо и его современников), ниспадающие по щекам и закрывающие также уши, немедленно исчезают: это миловидно-простящий мотив, к тому же пагубный для ясности явления в целом, поскольку должно быть открыто важное место присоединения уха к голове. Со лба волосы простой линией переправляются на виски: они должны воздействовать оконтуривающим образом, в то время как кватроченто совершенно не желало это понимать и упорно поднимало лоб выше его естественных пределов. Помещая на макушке драгоценность, тот старый стиль брал за правило еще раз подчеркнуть тенденцию к вертикальному, между тем как широкое чинквеченто предпочитает завершать дело мощной горизонталью.

В том же духе преобразуется стиль также и по другим направлениям. Длинная тонкая шея кватрочентистской красавицы, которая должна была создавать впечатление полной свободы и подвижности, требовала иных украшений, нежели объемистая форма XVI в. Художники больше не забавляются с отдельными драгоценностями, висящими на одной нитке, но воспроизводят массивную цепь, а легкое колье, прежде тесно охватывавшее шею, делается свисающим и тяжелым.

Если обобщить, ныне все ищут значительного и соразмерного, фантастической же игривости предписано теперь следовать путем скромной упрощенности. Слышатся даже голоса, признающие достоинство за естественными, не уложенными волосами, как и кожа красивее, когда она сохраняет свой естественный цвет (palidetta colsuo color nativo [бледная естественной бледностью — ит.]) , чем раскрашенная белилами и румянами, так что женщинам следует менять ее цвет только однажды в день, во время утреннего туалета. Такие слова слышим мы от графа Кастильоне: заслуживающая внимательного отношения реакция на пестроту и искусственность моды позднего кватроченто.

Относительно мужских причесок здесь во всяком случае также говорится, что выщипывавшиеся прежде волосы собираются теперь в целостный абрис. Вовсе не случайно, что на портретах Креди или Перуджино волосы колышутся, словно колеблемые легким ветерком. Таково было пожелание изящного стиля. На картинах же XVI в. видны сплошь собранные и успокоенные объемы.

В XVI в. чувствуется склонность отпускать бороду. Она дает впечатлению внутреннего достоинства опору. Носить бороду или нет — вопрос об этом Кастильоне оставляет еще на усмотрение каждого. Он сам дал Рафаэлю запечатлеть себя с окладистой бородой.

Еще яснее и мощнее заявляют о себе новые запросы в части костюма. Одежда непосредственно выражает то, как люди воспринимают тело и как они желали бы двигаться. Чинквеченто неизбежно должно было перейти к тяжелым и мягким материям, к нависающим рукавам с буфами и мощным шлейфам. Довольно посмотреть на женщин в «Рождении Марии» Андреа дель Сарто от 1514 г. (рис. 106): мы располагаем свидетельством Вазари, что они изображены в костюмах, которые были тогда в ходу.

В наши намерения не входит прослеживать все мотивы в их частностях: основное — это всеобщее стремление к полноте и значимости в одеянии тела, к разработке горизонтальной линии, к подчеркиванию всего свисающего и тянущегося, что замедляет движение. XV столетие, напротив, подчеркивало гибкость. Тесно прилегающие, короткие рукава, оставляющие кисти свободными. Никаких разрастающихся объемов, но одно лишь обуженное изящество. Пара небольших шлиц и ленточек по низу рукава, а так повсюду — узенькие каемки и сухие стежки. Чинквеченто же нуждается в тяжести, оно желает шелестящей полноты. Оно не пускается в отображение дробного кроя и мелких частных моментов. С мощных, глубоких складок юбок пропадают разукрашенные цветами ткани. Костюм определяется расчетом, который имеет в виду мощные контрасты складок. Изображается только то, что способно оказывать воздействие при общем взгляде, но не то, что можно рассмотреть лишь приглядевшись. Груди Боттичеллиевых граций (рис. 7) покрывает нитяная сеть: все это такие архаические утончения, которые уже непонятны новому поколению — точно так же, как и игра развевающихся ленточек, платочков и прочих тоненьких вещиц. Художники отыскивают иные ощущения, трогающие нас за живое, ищут не легкого касания растопыренными кончиками пальцев, но широкой и надежной хватки.

4

С этой точки зрения следует теперь бросить взгляд на архитектуру и на то, каким преобразованиям подверглась в эпоху чинквеченто она. Как и костюм, архитектура является внешней проекцией человека и его телесного ощущения. Помещениями, которые создает для себя эпоха, конструкцией потолка и стен выражает она то, чем желала бы быть и в чем ищет свою ценность и значимость — с той же отчетливостью, что и стилизацией тел и их движением. Чинквеченто обладает особенно развитым чувством соотношения между человеком и зданием, чувством резонанса красивого пространства. Оно практически не в состоянии представить себе существование без архитектонической оправы и основания.

Архитектура также теперь делается значительной и серьезной. Она умеряет веселую подвижность раннего Возрождения до мерной поступи. Исчезают многочисленные веселенькие украшения, широко разлетающиеся арки, тонкие колонны, приходят тяжелые сдержанные формы, полные достоинства пропорции, серьезная простота. Чувствуется стремление к широким пространствам, к отдающейся звучным эхом поступи. Все желают только значительных функций, отказываясь от мелочной игры, а торжественное воздействие, как кажется теперь, совместимо исключительно с высшей закономерностью.

Узнать о том, каким было внутреннее убранство флорентийских домов на исходе XV в., удобнее всего по Гирландайо. Вероятно, комната роженицы на «Рождении Иоанна» (рис. 164) достаточно точно отображает вид дома патриция — с пилястрами по углам и антаблементом по периметру, с кессонированным деревянным потолком с золочеными шляпками гвоздей и красочными коврами, несимметрично развешанными по стенам здесь и там. Кроме того — всякого рода утварь, выставленная как бы для украшения и пользования, не принимая во внимание упорядоченность. То, что красиво, останется им на всяком месте.

От комнаты чинквеченто, напротив, веет холодом и наготой. Серьезность наружной архитектуры проникла также и внутрь. Никаких воздействий через деталь, никаких живописных уголков. Все архитектонически стилизовано, и не только по форме, но и в смысле подачи. Полный отказ от красочности. Такова комната в «Рождении Марии» Андреа дель Сарто (1514 г., рис. 106).

Одноцветность отвечает возросшим запросам к благородству изображаемого. Взамен болтливой пестроты теперь хотят сдержанных красок, нейтральных, не бросающихся в глаза тонов. Аристократ должен иметь за правило одеваться в непретенциозные темные цвета, говорит граф Кастильоне. Одни только ломбардцы носят пестрое, с мелкими разрезами платье; попробуй кто в таком виде пройтись в Средней Италии, его приняли бы за сумасшедшего[150]. Пестрые ковры исчезают точно так же, как и украшенные цветными полосами набедренные повязки и восточные шали: стремление ко всему подобному представляется ныне чем-то детским.

Теперь и в благородной архитектуре цвет обходят стороной. На фасадах он исчезает вовсе, в интерьерах же на него налагаются тесные ограничения. Та точка зрения, что благородному следует быть бесцветным, сохраняла действенность еще длительное время, и от этого пострадали многие старинные памятники, так что о том, как выглядело кватроченто, мы можем судить лишь на основании весьма незначительных остатков. Архитектонические задники Гоццоли или Гирландайо все еще дают очень богатый материал в данном отношении, пусть даже в том, что касается деталей, их не следует воспринимать дословно. Гирландайо почти ненасытен в своей пестроте — синие фризы, желтые заполнения пилястров, пестрые мраморные плиты — и тем не менее Вазари превозносит его как упростителя, поскольку он покончил с позолотой на картинах[151].

То же относится и к скульптуре. Выше (с. 88) уже был упомянут основной пример кватрочентистской полихромии, гробница работы Антонио Росселино в Санто Миньято; другим примером того же рода должна была явиться принадлежащая Дезидерио гробница Марсуппини в Санта Кроче, которая также ныне блистает обезличивающей белизной. Остатки краски отыскиваются повсюду, где ни возьмутся искать, и было бы славно, если бы в наше время, когда так много реставрируют, кто-то занялся судьбой этих лишенцев и позволил им вновь расцвести прежней радостью. Ведь чтобы получить впечатление цветности, нужно вовсе не так много краски. Достаточно просто положить в паре мест золота, и белый камень представится уже не бесцветным, не каким-то антиподом красочному повсюду миру. Так проработан рельеф с «Мадонной» Антонио Росселино в Барджелло (рис. 4) и фигура «Иоанна», принадлежащая Бенедетто да Майяно. Не надо толстой позолоты — достаточно пары штрихов, чтобы придать волосам, коже оттенок цветности. Очень естественно золото сочетается с бронзой, и встречаются особенно красивые комбинации бронзы с мрамором и золотом, как на гробнице епископа Фоскари в Санта Мария дель Пополо в Риме, где бронзовая фигура покойного лежит на мраморной подушке с золотым орнаментом.

Микеланджело порвал с цветом с самого начала, и тут же монохромия перешла в наступление по всей линии. Обесцвечивается даже терракота, которая так сильно зависит от обаяния своей росписи — как характерный пример можно здесь привести Бегарелли.

Не могу разделить часто высказываемое мнение, что современная бесцветность скульптуры объясняется желанием подражать античным статуям. Отказ от пестроты оформился еще до того, как идеи такого рода могли прийти в голову любого археологического пуриста, и подобные перемены во вкусе, как правило, вообще не обусловливаются какими бы то ни было историческими соображениями. Возрождение видело античность в цвете до тех пор, пока цветастым было оно само, и, изображая античные памятники на картинах, оно раскрашивало их в разные цвета. Начиная же с того момента, когда потребность в цвете исчезла, белой начала представляться также и античность, поэтому в корне неверно утверждать, что импульс исходил от нее.

5

Всякое поколение находит в мире то, что подобно ему самому. Само собой разумеется, XV столетие должно было усматривать в зримом мире совершенно иные красоты, чем столетие XVI, поскольку оно было обращено к нему совсем иными органами. В «Giostra» Полициано мы находим концентрированное выражение кватрочентистского восприятия красоты при описании сада Венеры. Он говорит о светлой роще и источниках с прозрачной водой, он называет многие красивые цвета, цветы, он переходит от одного к другому и описывает все, обстоятельно перечисляя и не опасаясь утомить читателя (или слушателя). А с какой грациозностью говорит он о маленьком зеленом лужке:

…scherzando tra fior lascive aurette

fan dolcemente tremolar 1’erbette[152]

Так что усеянный цветами луг был для художника собранием сплошь единичных существ, и он сопереживает их ощущеньицам собственного бытия. О Леонардо рассказывают, что однажды он с изумительным мастерством нарисовал букет цветов в сосуде с водой[153]. Я привожу этот случай как пример бесчисленных живописных устремлений той эпохи. С новым, утонченным ощущением, находившим себе пищу в картинах нидерландских кватрочентистов, наблюдали тогда художники отблески и отражения на драгоценных камнях, на вишнях и металлической посуде. В качестве особого изыска в руки Иоанну Крестителю дают стеклянное древко креста с латунными кольцами; блестящие листья, розовеющее тело, светлое облачко на синем небе — все это живописные деликатесы, и повсюду главное внимание устремлено на то, чтобы краски сверкали как можно больше.

Шестнадцатому столетию эти радости уже неведомы. Пестрое сопребывание блестящих красок должно померкнуть перед мощными тенями и стремлением к пространственному воздействию. Леонардо потешается над художниками, не желающими в угоду моделировке пожертвовать блистанием красок. Он сравнивает их с ораторами, которые произносят громкие, но лишенные содержания слова[154].

Трепетание былинок и блеск кристалла — для живописи чинквеченто все это пустое место. У нее отсутствует способность к взгляду с близкого расстояния. Переживаются лишь значительные действия, воспринимаются лишь значительные световые явления.

173. Филиппино Липпи. Аллегория музыки. Берлин

Но и это еще не все. Интерес к миру как таковому все в большей и большей степени ограничивается исключительно одной фигурой. Выше уже упоминалось о том, как к своим специальным задачам обращаются теперь алтарные образа и картины-повествования, которые более не желают ни в чем потрафлять всеобщей охоте поглазеть. Прежде алтарный образ был тем местом, куда сносилось все красивое, что только можно было отыскать на свете, а картины-повествования художники рисовали не просто как «живописцы на исторические темы», но еще и как живописцы по части архитектуры, пейзажисты и авторы натюрмортов. Ныне эти разнообразные интересы больше не желают уживаться друг с другом. Даже в тех случаях, когда в виду не имелось создание драматического действия или исполненного церковной благодати впечатления, в чисто идиллических сценах и на безразличных жанровых картинах со светски-мифологическим содержанием все или почти все оказывается поглощенным чисто фигуративными красотами. Кому из великих можно было бы теперь поручить Леонардову вазу с цветами? Когда Андреа дель Сарто делает что-то в этом роде, все сводится исключительно к мимолетному намеку, словно он опасается нарушить чистоту монументального стиля[155]. И тем не менее иной раз красивый пейзаж можно встретить и у него. Рафаэль, могший — по крайней мере потенциально — быть наиболее разносторонним в плане живописном, как раз в этом отношении дает очень мало. Все средства в наличии, как и прежде, однако создается впечатление, что тут идет постоянная подготовка к окончательному обособлению фигуративной живописи, что заставляет надменно отворачиваться от всего, что не есть фигура. Примечательно, что в мастерской Рафаэля за изображение живописных мелочей отвечал уроженец Верхней Италии, Джованни да Удине. И впоследствии опять-таки ломбардец Караваджо вызвал в Риме настоящую бурю своим стеклянным сосудом с цветами: то был знак нового искусства.

Когда такой кватрочентист, как Филиппино, пишет «Музыку» (картина в Берлине, рис. 173), молодую женщину, украшающую Аполлонова лебедя, между тем как ветер веселыми колоратурами, в стиле кватроченто, высоко вздымает ее плащ, картина эта с ее putti и зверьми, водой и листвой производит чарующее впечатление, подобное Бёклиновой мифологии. XVI столетие выделило бы отсюда только статуарный мотив. Всеобщее сочувствие природе сужается. Ничего хорошего для развития искусства здесь, несомненно, нет. Высокое Возрождение собирает урожай с узенькой полосы, и чрезвычайно велика опасность, что полоска эта истощится.

Поворот в сторону вкуса к скульптурности совпадает в итальянском искусстве со сближением с античными представлениями о красоте: в качестве движущего мотива и в том и в другом случае исходят из стремления подражать — словно в угоду античным статуям художники готовы были пожертвовать всем живописным миром. Однако не следует исходить из предположений на основе аналогий нынешнего столетия. Если итальянское искусство, находившееся в расцвете, отдалось новым влечениям, это могло произойти только в силу внутреннего развития.

6

Здесь необходимо еще раз кратко остановиться на отношении к античности. Бытует мнение, что XV столетие, хотя и разглядывало античные памятники, было способно отдаться собственным задачам, вновь позабыв чужое, между тем как XVI столетие, будучи не столь самобытным, больше так и не смогло освободиться от произведенного античностью впечатления. При этом молчаливо предполагается, что обе эпохи смотрели на античность одинаково; однако как раз эта-то предпосылка и оказывается уязвимой. Если в природе взгляд кватроченто выделял нечто иное, нежели взгляд чинквеченто, психологически верно будет предположить, что и в античности сознание подчеркивало не одни и те же аспекты открывающегося созерцанию образа. Мы всегда видим лишь то, что ищем, и чтобы преодолеть это наивное видение, необходимо (поскольку к одному отображению объекта на сетчатку дело здесь не сводится) длительное воспитание, наличия которого мы не вправе допускать в художественно-продуктивной эпохе. Так что вернее будет исходить из того, что в условиях родственного желания быть античными XV и XVI столетия должны были прийти к различным результатам, поскольку они понимали античность по-разному, т. е. искали в ней свой собственный образ. И если чинквеченто представляется нам более античным, это следует объяснять тем, что оно более походило на античность внутренне.

Отчетливее всего эта тенденция обнаруживается в области архитектуры, где никто не сомневается в добросовестнейшем намерении кватрочентистов возродить «доброе старое зодчество», и где тем не менее у новых зданий так мало общего с античными. Попытки XV столетия перейти на римский язык форм имеют такой вид, словно античность известна ему только понаслышке. Архитекторы перенимают отдельные идеи колонн, арок, карнизов; глядя на то, как связывают они их между собой, трудно поверить, что римские развалины были им известны. И тем не менее они видели их, они ими восхищались и их исследовали и, уж конечно, были убеждены в том, что создаваемое впечатление — вполне античное. Если на подражающем аркадам Колизея фасаде церкви Сан Марко в Риме в наиболее существенном, а именно в пропорциях, все стало иным, т. е. кватрочентистским, это объясняется не намерением уйти от образца, но добросовестным убеждением, что допустимо сделать и так — и все равно все останется античным. Заимствовалась материальная сторона формальной конструкции, однако восприятие оставалось полностью самостоятельным. Весьма поучительно исследовать отношение Возрождения к античным триумфальным аркам, стоявшим равно доступными для подражания как в своем раннем, так и позднем стилевом исполнении. Поначалу оно проходило мимо классического образца арки Тита и обращалось к архаическим способам выражения, имеющим аналогии в строениях августовской эпохи в Римини и в еще более отдаленных примерах, пока не пробил час — и арки сделались классическими сами по себе[156].

То же относится и к античным статуям. Этими образцами изумляются, но заимствуют в них, и с превеликим тактом, лишь то, что способны понять, т. е. то, чем уже обладают, и вполне можно утверждать, что сокровищница античных памятников, которая в существенной своей части относится к искусству зрелому и перезрелому, не только не определяет ход развития современного стиля, но даже и не подталкивает его к преждевременному плодоношению. Там, где раннее Возрождение берется за разработку античного мотива, оно подвергает его основательнейшей переработке. Оно обращается с античностью не иначе, чем обладавшие собственным зрелым стилем периоды барокко и рококо. Однако в XVI в. искусство взошло на такую высоту, что на какое-то короткое время обрело способность напрямую заглянуть в глаза античности. То было его собственное внутреннее развитие, а не следствие целенаправленного изучения древних фрагментов. Широкий поток итальянского искусства двигался по собственному пути, и чинквеченто должно было стать тем, чем оно сделалось, и без всяких античных статуй. Красота линии пришла не от «Аполлона Бельведерского», а классический покой — не от «Ниобидов»[157].

174. Боттичелли. Рождение Венеры. Флоренция. Уффици

Способность распознавать в кватроченто античность приходит к нам крайне медленно, однако не приходится сомневаться, что когда Боттичелли обращался к античной тематике, он желал создать у зрителя именно античное впечатление. Так что каким бы странным мы это ни находили, своей «Венерой на раковине» [ «Рождением Венеры»], как и «Клеветой Апеллеса» [ «Клевета»] он имел в виду воспроизвести абсолютно то же самое, что изобразил бы в этом случае античный художник, и картина «Весна» с ее богиней любви в красном, покрытом золотыми узорами платье, с танцующими грациями и рассыпающей цветы Флорой должна была сойти за композицию в античном духе. Однако Венера на раковине имеет очень мало общего со своей античной сестрой, а боттичеллиевская группа граций выглядит уж никак не по-античному, и тем не менее исходить из сознательного желания отличаться здесь не следует: Боттичелли действовал в данном случае точно так же, как его современники и коллеги-архитекторы, когда они полагали, что в подражание античности возведены их богато украшенные аркады с тонкими колоннами и широкими перекрытиями[158].

Если бы в эту эпоху вдруг, откуда ни возьмись, явился Винкельман и принялся проповедовать неподвижную значительность и благородную простоту античного искусства, никто бы не понял, о чем речь. Раннее кватроченто стояло куда ближе к этим идеалам, однако добросовестные попытки Никколо д’Ареццо и Нанни ди Банко, да и самого Донателло, более не возобновлялись. Ныне стремились ко всему подвижному, ценили богатое и изукрашенное, чувство формы в значительной степени переменилось — и все это в глубоком убеждении, что ни о каком уходе от античности здесь нет речи. И все-таки высочайшие образцы движения и колышущихся драпировок предлагались именно ею, именно античные памятники являлись неисчерпаемой кладовой различных видов украшения в области утвари, одежды и строений[159]. Ни о чем лучшем, чем античное здание, в качестве фона картины, никто не мог и помыслить, и общий энтузиазм в отношении этих памятников был так велик, что, к примеру, арка Константина в Риме, которую всякий имел перед глазами в натуральном виде, постоянно изображалась на фресках, да не по разу, но по два на одной и той же композиции. Разумеется, не в современном ее виде, но такой, какой ей следовало быть — ярко раскрашенной и пестро наряженной. При разработке античных сцен художники сплошь и рядом стремятся создать впечатление фантастического, почти сказочного великолепия. При этом в древнем мире ищут не серьезности, но радости. Лежащая в траве обнаженная пара с пестрыми шарфами (именуют их Венерой и Марсом) — вот на что глядят теперь с удовольствием. Ничего статуарного, мраморно-косного: здесь не отказываются от цветного многообразия, от розовеющей плоти и цветочных лугов.

Никакого ощущения античной «gravitas»[160] не было еще и в помине. Античные поэты были прочитаны, однако акценты поставлены не в тех местах. Пафос Вергилия оставался неуслышанным. Еще не созрела способность восприятия тех грандиозных эпизодов, что оставили в последующих поколениях глубокий след, как, например, слова умирающей Дидоны: «et magna mei sub terras ibit imago»[161]. Полагаем, право на такие суждения нам дают иллюстрации к античной поэзии, улавливающие в ней совершенно иной тон, нежели тот, которого ожидали бы мы.

Как немного требовалось для того, чтобы производить античное впечатление, можно убедиться на примере прелестного изображения гуманиста за трапезой (это Никколо Никколи) у Веспасиано[162]. Стол должна была покрывать белейшая скатерть. Вокруг были расставлены драгоценные чаши и античные сосуды, сам же он пил исключительно из хрустального кубка. «A vederlo intavola, — восклицает рассказчик в восторге, — cosi antico come era, era una gentilezza» [то было сущее блаженство видеть его за столом, всего такого античного — ит.]. Сценка эта воспринималась как вполне архаическая, и она хорошо вписывается в кватрочентистские представления о сути античного — но до какой же степени было бы это немыслимо в XVI в.! Кому бы тогда пришло в голову назвать это «античным»? Кто бы вообще стал в этом контексте толковать о еде?

Новые представления о человеческом достоинстве и человеческой красоте сами собой привели искусство к новому отношению к классической античности. Вкус разом изощряется, и лишь теперь, как естественное следствие этого, глаз научается обращать внимание на археологическую правильность в воспроизведении античных фигур. Фантастические одеяния пропадают, Вергилий более не восточный маг, но римский поэт, а древних богам возвращают их исконный вид.

Античность начинают теперь видеть такой, как она есть. Наивная игра с ней прекращается; но с этого момента античность делается опасной, а для слабых душ, лишь отведавших с древа познания, соприкосновение с ней неизбежно должно было оказаться губительным.

По «Парнасу» Рафаэля (рис. 64), сопоставляя его с «Весной» Боттичелли (рис. 7), мы очень наглядно наблюдаем, какой виделась теперь сцена из античности, а на «Афинской школе» изображена выглядящая вполне подлинной статуя Аполлона в полный рост. Несущественен вопрос о том, выполнена ли фигура по образцу античной геммы или же нет[163]: примечательно здесь то, что созданный образ подталкивает зрителя вспомнить античность. Также впервые сталкиваемся мы здесь с оставляющими верное впечатление съемками античных статуй. Современное чувство линии и объема развилось теперь настолько, что у людей открывается дар понимания, способный пронизывать многовековую толщу. Друг с другом соприкасаются не только представления о человеческой красоте: люди вновь обретают ощущение торжественности античных драпировок (задатки чего отмечались уже в раннем кватроченто), воспринимают достоинство античной манеры, благородство сдержанных жестов. Сцены из «Энеиды» на листе «Quos ego»[164] Маркантонио [Раймонди! являют собой поучительную противоположность иллюстрациям кватроченто. Время достигло статуарного восприятия, и эта склонность — видеть прежде всего скульптурный момент — должна была всецело расположить его к тому, чтобы до предела пропитаться античным искусством.

Тем не менее восприятие у всех великих мастеров осталось самостоятельным, поскольку иначе они бы не были великими. И то, что они перенимают отдельные мотивы, то, что им дает толчок тот или иной образец, этому нисколько не противоречит. Конечно, можно говорить об античности как факторе в становлении Микеланджело или Рафаэля, однако все же это не больше, чем второстепенный момент. В случае скульптуры опасность утратить оригинальность была более реальной, чем в живописи: именно в начале столетия Сансовино пустился в широкое подражание античности в пышных гробницах Санта Мария дель Пополо, и при сравнении с более старинными работами, такими, как гробницы Поллайоло с соборе св. Петра, его стиль производит впечатление какого-то новоримского искусства, однако Микеланджело в достаточной мере позаботился о том, чтобы искусство не оказалось в тупике вторичности античного классицизма. И хотя античности всегда было где развернуться в окружении Рафаэля, своими высшими достижениями ей здесь нисколько не обязаны.

Примечательно то, что архитекторы никогда не предавались буквальному воспроизведению античных строений. Римские руины обращались теперь к ним с большей убедительностью, чем когда-либо раньше. Их простота была теперь понятнее, потому что необузданную страсть к украшательству удалось преодолеть за счет внутренних ресурсов. Пришло постижение их соотношений, поскольку люди самостоятельно пришли к аналогичным пропорциям, а отточенный глаз требовал также точных обмеров. Ведутся раскопки, и в Рафаэле мы видим наполовину археолога. Ощущая, что за собственными плечами уже остался определенный путь развития, различные периоды выделяют теперь также и в античности[165], однако, несмотря на это просветленное узрение, эпоха не заблуждается относительно самой себя, но остается «современной», и из цветов археологических исследований возникает барокко.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК