3. Распад

Никто не желает возлагать на Микеланджело персональную ответственность за судьбу искусства Средней Италии. Он был таким, каким должен был быть, и даже в деформациях своего старческого стиля он остается величественным. Однако его воздействие было ужасающим. Вся красота мерилась теперь мерою его произведений, и то искусство, которое выступило с ним на арену при совершенно своеобразных индивидуальных характеристиках, делается всеобщим искусством.

Следует бросить более пристальный взгляд на это явление — «маньеризм».

Все теперь ищут оглушающих объемных эффектов. Никто более не желает ничего слышать об архитектонике Рафаэля. Упорядоченность пространства, мера красоты — все это теперь чуждые понятия. Совершенно притупилось ощущение того, чего следует ждать от поверхности, от пространства. Все соревнуются в ужасающем напихивании картин, в бесформенности, которая намеренно ищет противоречия между пространством и заполнением. Тут даже необязательно присутствие многих фигур: отдельное лицо вступает в отвратное соотношение с рамкой, а в области свободно стоящей статуи исполинские фигуры ставят на миниатюрнейшие постаменты («Нептун» Амманати на Пьяцца делла Синьория во Флоренции).

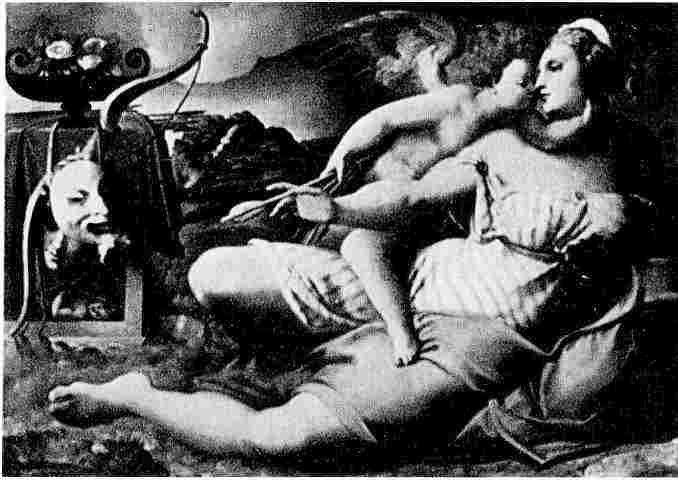

Величие Микеланджело усматривают в его богатстве движения. Работать по-микеланджеловски — это означает теперь «использовать» суставы, и так-то попадаем мы в этот мир комплексных кручений и верчений, бессмысленность которых вопиет к небесам. Нет больше никого, кто бы представлял, что такое простой жест и естественное движение. Насколько более счастливо было положение Тициана, думается нам, когда мы вспоминаем его отдыхающих нагих женщин, в сравнении с этими среднеитальянцами, которым приходилось изображать наисложнейшие движения, чтоб только сделать свою Венеру интересной в глазах публики. (Ср. в качестве примера приписываемую Вазари картину «Венера и Амур» в римской галерее Колонна (рис. 151) с мотивом поверженного Гелиодора.) Но хуже всего здесь то, что, если бы кто-нибудь попытался выразить им сочувствие, они бы с величайшей энергичностью его отвергли.

Искусство сделалось полностью формалистическим и более не имеет связи с природой. Оно конструирует мотивы движения в соответствии с собственными рецептами, а тело — это только схематическая машина, составленная из членов и мускулов. Стоя перед «Сошествием во Ад» Бронзино (Уффици), вы испытываете чувство, что оказались в анатомическом кабинете. Всё теперь — сплошь одна анатомическая эрудиция; ни следа наивного видения.

151. Вазари. Венера и Амур. Рим. Галерея Колонна

Чувство материального, восприятие мягкости кожи, прелести внешней оболочки вещей исчезают, как кажется, без следа. Большое искусство — это скульптура, и живописцы делаются скульпторами. В колоссальном ослеплении отбросили они все свои богатства прочь и сделались нищими. Полные очарования старинные темы, такие, как «Поклонение пастухов» или «Процессия царей», становятся теперь не более чем поводом для более или менее равнодушного криволинейного конструирования из сплошь обнаженных тел.

Когда Пеллегрино Тибальди следует написать крестьян, пришедших с поля и поклоняющихся младенцу, он перемешивает все на свете: тела атлетов, сивилл и ангелов Страшного суда (рис. 152). Всякое движение — принужденное, а композиция в целом смехотворна. Картина напоминает издевку, а ведь Тибальди еще из лучших, из самых серьезных.

Задаешься вопросом: куда девалась основательность Возрождения? Почему такая картина, как написанное Тицианом около 1540 г. «Введение во храм», немыслима для Средней Италии? Люди перестали испытывать радость от самих себя. Все бросились искать всеобщего, лежащего за пределами этого действительного мира, и схематизация великолепно наложилась на ученое ковыряние в античности. Различия местных школ исчезают. Искусство перестает быть народным. При таких обстоятельствах помочь ему было невозможно: оно засохло на корню, и процессу этому еще способствовало злосчастное честолюбивое стремление создавать исключительно монументальные творения высшего порядка.

152. Тибальди. Страшный суд. Вадуц. Коллекция Лихтенштейна

153. Караваджо. Положение во гроб. Ватиканская галерея

Само собой оно не могло омолодиться, разрешение должно было прийти извне. Германский север Италии — вот где начинает бить источник нового натурализма. Никогда не будет забыто впечатление, произведенное Караваджо после того, как все до отупения насмотрелись на равнодушие маньеристов. Вот они — вновь и впервые — свежий взгляд, восприятие, которое становится для художника внутренним опытом. По основному своему содержанию «Положение во гроб» в Ватиканской пинакотеке (рис. 153 {39}) может привлечь лишь незначительную часть современной публики, однако должны же были отыскаться основания для того, чтобы молодой Рубенс, живописец, ощущавший в себе такие колоссальные силы, почел за благо скопировать ее для себя в увеличенном масштабе, а стоит остановиться на отдельно взятой фигуре, но скажем, плачущей девушки, как обнаруживаешь здесь плечо, написанное одним цветом и в одном освещении так, что от его солнечной действительности все фальшивые претензии маньеризма разлетаются как пустое видение. Мир сразу становится вновь богатым и радостным. Не болонская Академия, а натурализм XVII в. — вот кто сделался истинным наследником Возрождения. Почему в борьбе с «идеальным» искусством эклектиков ему суждено было погибнуть — один из наиболее интересных вопросов, которые могут быть поставлены в истории искусства.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК