Глава 4 Парадоксы техники и законы искусства

Прежде всего попробуем опровергнуть легенду. Расхожее определение – A.C. Попов (в западном варианте добавляется Г. Маркони) изобрел великое средство информации и культуры – справедливо только наполовину. Никакого средства культуры Попов и Маркони не изобретали, что никоим образом не умаляет исторического значения их технического открытия – средства связи.

Точно так же историю радиовещания можно вести от создателя телефонного аппарата А. Белла: до сих пор большая половина аудитории радио, по крайней мере в нашей стране, слушает программы, передаваемые по проводам, а не через эфир.

В систему аргументов правомерно ввести и такой. Меньше чем через пятнадцать лет после изобретения А. Белла оно использовалось и в Америке, и в России для экспериментальных попыток передавать с его помощью оперные спектакли прямо со сцены театров. (В расчете, разумеется, на крайне ограниченное число абонентов-слушателей.) Что же касается собственно радио, то еще через четверть века после первого сеанса связи в эфире звучали только точки и тире азбуки Морзе. Человеческий голос по радио прозвучал впервые лишь в 1919 году. Это обстоятельство свидетельствует, что техническое возникновение радиоканала массовой коммуникации и появление нового вида творческой деятельности -у микрофона, есть по сути своей два самостоятельных процесса, не совпадающих во времени. А следовательно, логично усомниться в априорности широко распространенной методологической установки – всякое «техническое» искусство необходимо с момента его рождения рассматривать в неразрывном единстве его природы, функций, структурных особенностей и как средство массовой коммуникации, и как оригинальную отрасль культуры.

Такой подход вполне справедлив к кинематографу. Уже в первых лентах – будь то «фотографический реализм Люмьера»1 или «фантастические и художественные инсценировки... особый жанр, совершенно отличный от программ», состоящих из уличных или бытовых сцен2 Мельеса, – экран продемонстрировал в зачаточном состоянии технико-творческие возможности киносъемки, позднее сложившиеся в ходе их развития в оригинальный язык нового искусства. Вслед за М. Голдовской мы склонны заметить, что сложная и диалектичная взаимосвязь технических и творческих аспектов эволюции кинематографа прослеживается с момента рождения кино и, в частности, с первой программы люмьеровских фильмов, где было несколько сюжетов, которые можно считать первыми опытами публицистики на экране3.

Применительно к радиовещанию такая позиция, увы, абсолютно неверна и для исследователя неплодотворна, если, конечно, не вгонять реальные факты жизни в умозрительную схему и изучать предмет без откровенного насилия над его историей. Подобные попытки между тем имели место и оставили следы в различных изданиях (преимущественно второй половины 30-х и начала 50-х годов) в виде анекдотических рассказов о том, как «голосом матроса с „Авроры“ корабельная радиостанция провозвестила...» и других не менее завлекательных воспоминаний. Даже в конце 70-х годов вышла в свет методическая разработка (!) под названием «История советского радиовещания»4, где рассказывается о «ряде радиопрограмм в период борьбы за Брестский мир», о «звукозаписи в самые напряженные дни Октябрьского восстания» и т. д. и т. п. Все это, по убеждению автора разработки, происходило за полтора года до 27 февраля 1919 года, когда в 10 часов 02 минуты по среднеевропейскому времени вместо сигналов азбуки Морзе в эфире впервые прозвучала человеческая речь: «Алло! Алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория...»

Нетрудно убедиться, что ни о каких эстетических категориях, параметрах, возможностях радиоискусства до указанного срока рассуждать не приходится, т. к. не существовало самого предмета для рассуждений. Современный исследователь выводит следующую морфологическую основу аудиокультуры у микрофона: «в синтезе литературы, музыки и авторского искусства, т. е. всех звучащих и слышимых искусств, который осуществляется по радио, роль структурной доминанты играет именно искусство слова»5 (выделено авт. – А.Ш.). С позиции опыта, накопленного массовым вещанием почти за шесть десятилетий, цитируемая формулировка вовсе не безупречна. Но бесспорно, в ней есть указание на «звучащие и слышимые» компоненты радиопередачи.

Надо заметить, что в качестве коммуникационного канала, способного выполнять и просветительско-пропагандистские задачи, радио заявило о себе еще на стадии использования точек и тире Сэмюэля Морзе. Тут только важно указать, что радиотелеграф в этом свойстве был не автономным средством массовой информации, а составил звено в информационно-пропагандистской цепочке. Так, в 1914-1917 годах из Зимнего дворца передавали сообщения высшего руководства страны, распоряжения двора, имевшие политико-воспитательное назначение, – радиограммы шли на все фронты, где полевые типографии печатали их содержание в листовках и военных газетах. По той же схеме распространялись отдельные постановления и декреты советского правительства.

«Радиовестник ГОСТА» в 1918-1921 годах включал разнообразную информацию – от оперативных сводок до фельетонов на бытовые темы, передаваемых азбукой Морзе. В первые годы советской власти «Радиовестник ГОСТА» был основным поставщиком материалов для местной прессы.

Начальные признаки будущего вещания можно увидеть в текстах этого своеобразного «издания»: авторы его из-за необходимости быть максимально лаконичными (все-таки телеграф!) стремились к простоте композиции и лексики, избегали метафор, сложных фразеологических конструкций и т. п. (Всего, что потом будет мешать «восприятию на слух».) Но это все еще предыстория радиовещания, как зоотроп и эдисоновские кинескопы – предыстория кинематографа, а не первая ступенька его бытия.

Первая ступень истории радиоискусства датирована 1924– 1928 годами. В это время массив регулярных программ в эфире становится достаточно плотным, чтобы начать самовыявление специфических свойств и категорий нового вида творчества. Публицистические радиообозрения и радиогазеты, «комплексные концерты» и спектакли, о которых мы писали выше, развивают «синтез литературы и музыки», определяя и демонстрируя оптимальные для данного искусства композиционные структуры, сочетания выразительных возможностей воздействия на аудиторию, психологические параметры восприятия и т. д. И опять-таки природа этого искусства проявляла себя не сразу, лишь по мере его постепенного технического оснащения.

В 1927 году начинает работу коммутационный узел московского радиоцентра на Никольской ул., 3 – он позволял включать микрофоны, установленные в крупнейших драматических и музыкальных театрах и концертных залах столицы. К акустическим возможностям маленькой студии добавилась аудиопомощь лучших театральных помещений. В 1928-1930 годах регулярными стали «внестудийные» передачи – новая аппаратура позволяла вести репортажи и трансляции с любой открытой площадки – от Красной площади до парка «Эрмитаж». В 1928 году в распоряжение работников радио поступают Студии на Центральном телеграфе в Москве -спроектированные и оснащенные И.И. Рербергом «по последнему слову» тогдашней техники: два павильона, речевая студия и аппаратная, предназначенные для драматических и музыкальных постановочных передач. Акустические характеристики этих студий были выше всяких похвал.

К этому надо прибавить завершение в 1927 году строительства под Москвой самого мощного в Европе, по тем временам, передатчика, и появление первых нескольких тысяч ламповых приемников6, которые позволяли слушать дома художественные программы в виде, скажем так, приближенном к тому, что производили их авторы в студии.

Специфическая особенность этого канала массовой коммуникации заключена в том, что по сравнению с печатью он способен отражать явление действительности в большей конкретности и с большей чувственной полнотой. Происходит это потому, что, отражая реалии материального мира и общественного бытия, слово переносит их в сознание человека иллюзорно, опосредованно, часто метафорически. Звук, представляющий собой суть природы радио, напротив, воспроизводит факты и явления действительности в их непосредственной звуковой характеристике, т. е. в более чувственно конкретной форме. Поэтому радио не должно ограничиваться только словом как средством выражения; оно способно воздействовать на аудиторию целым комплексом выразительных средств, создаваемых возможностями звукового отражения действительности.

Иначе говоря, в отличие от прессы, радио в равной степени ориентировано и на логическое, и на эмоциональное воздействие, опираясь на воображение и фантазию человека.

Ретроспективный же взгляд на историю радиовещания позволяет утверждать: по мере того как радио теряло монополию на наиболее оперативную передачу всевозможной информации, его программы оказывались малоэффективными, а то и бесполезными, если не вторгались в сферу чувств. Отсюда и тяга радио к образной форме общения с аудиторией. В принципе это хорошо понимали и организаторы и авторы передач, размышлявшие над взаимоотношениями техники и эстетики аудиокультуры у микрофона на рубеже 30-х годов – в то время, когда радио обретало право называться искусством.

В эфире начали складываться три направления, три стиля, отличавшиеся различным пониманием технических возможностей радио показать жизнь, события, характеры – реально существующие в действительности или рожденные авторской фантазией.

Первое из них правомерно именовать вербализм. Его сторонники провозглашали абсолютный примат слова в радиопередаче. Любое обращение к музыке и шумам как равноправным компонентам в эфире ими отрицалось из-за ненадежности радиотехники, дававшей основания для таких, например, отзывов аудитории: «Слушал трансляцию оперы «Гугеноты» из Большого театра, гуги дошли все; ноты – ни одной», – это телеграмма 1928 года из Поволжья. Или: «Спасибо, товарищи! Бас и виолончель звучали прекрасно!» – благодарность после выступления тенора и скрипача. И уже трагикомический пример: телеграмма из Клина организаторам радиотрансляции из Большого театра – шли фрагменты одного из балетов П.И. Чайковского: Ипполит Ильич Чайковский выражал искреннюю признательность за пропаганду музыки своего великого брата, но вынужден был признаться, что ему не удалось «опознать» с достаточной вероятностью, какое именно сочинение звучало.

Примат слова представлялся единственным магистральным путем, которым, по мнению сторонников этой идеи, должно было пойти радио в создании передач любого жанрово-тематического направления. Напомним: «чтобы слова заменили мимику, жестикуляцию и обстановку»7.

Второе направление формировали, напротив, оптимисты, искренне верящие в прогресс, во всемогущество ученых, конструкторов и инженеров. Их идейно-эстетические пристрастия принимали вид наивного натурализма, соответствующего немецкому направлению «хербильд» («слуховые картины»), о котором подробно мы будем говорить в 7-й главе.

Идею «всеобъемлющего отображения жизни в эфире посредством звуковых картин» поддерживали многие ведущие теоретики культуры. Президент Академии художественных наук профессор П.С. Коган писал: «Я считаю, что в будущем будет создано совершенно новое радиоискусство для радио. Все звуковые впечатления будут доведены до максимальной выразительности»8. Сторонники направления мелодизма считали, что «все знаки звукового алфавита принципиально должны быть для радиохудожника равными и в момент выбора их, и в момент их использования. Отбор их должен исходить из принципа наивысшей выразительности, наибольшей целесообразности для данной суммы содержания в каждый отдельный момент»9. Публикуя в 1930 году так называемые «16 требований-условий» развития радиоискусства, журнал «Радиослушатель» писал: «... 10) Техника должна прийти на помощь авторам радиопьес в том отношении, чтобы создать звуковой фон, акустическую декорацию, подчеркивающие, выпячивающие значение слова и органически сливающиеся с содержанием пьесы»10.

Но при всем этом слово должно существовать не само по себе, но в определенном ритме, вытекающем из совпадения или противопоставления ритмических основ литературного текста, музыки и «рисующих шумов». Только в этом случае, утверждали в своих теоретических работах и на практике сторонники «мелодизма», возникает ведущая и единая интонация радиопредставления.

В любом случае на первый план выходила проблема достоверности звукового воплощения жизненных ситуаций и сюжетных положений. А следовательно, возникал вопрос о технологических способах этого воплощения.

На первых порах ни у кого не возникало сомнений в правомерности театральной имитации. Это было весьма логично.

Когда в начале 30-х годов проводилась дискуссия о том, как «драматургией и монтажом» сделать наиболее выразительными и доходчивыми самые разные по исходному материалу передачи, впервые было отмечено, что процесс развития радиовещания есть прежде всего процесс театрализации его форм. Начали с обыкновенного деления «на голоса», затем в ткань передачи постепенно вводились музыка и шумы. Следующий этап – усложнение драматургической композиции, соединение в различных пропорциях документального и игрового материала, становление радиорежиссуры как профессии. Вот путь радиопередачи от простого чтения к режиссированному действию, каким она становилась по мере эволюции программ.

Приглашенные на радио актеры приносили опыт театра, обстоятельства «живого вещания» стимулировали воссоздание в студии технологических и психологических ситуаций, присущих традиционной сцене. Вполне естественно, что и воссоздание звуковой среды действия в эфире пошло привычным театру путем, разумеется, с поправкой на микрофон.

4 сентября 1929 года руководством Радиокомитета был подписан приказ № 104 «О мероприятиях в связи с введением в систему радиовещательной работы радиофонической режиссуры»11. С этого дня ведет свою биографию профессия звукорежиссера, и всевозможные эксперименты художественно-технического свойства вменяются в обязанность работникам, занимающим эту должность по штатному расписанию.

Эксперименты ставились с увлечением. Воспоминания очевидцев и материалы прессы позволяют восстановить атмосферу этой работы.

В студии – энтузиаст «звукомонтажа», так именовали шумовое оформление: в аппаратной и других комнатах с наушниками и у репродукторов сидят режиссеры – радиофонические и просто постановщики, техники, редакторы. Задача – через микрофон передать зажигание спички и треск костра, выстрел, цоканье копыт, шуршание льда, закуривание папиросы, шум приближающегося поезда и целый ряд других, более хрупких и тонких звуков, которые даже простым ухом плохо улавливаются.

В списке – свыше тридцати опытов.

Первые три: зажигание спички, закуривание папиросы и разрывание бумаги – не вышли. Однако никто не обескуражен: отрицательный результат – тоже результат.

В одну длинную коробку насыпана дробь, в другую – деревянные бирюльки. «Изобретатель» равномерно трясет обе коробки, и тогда простому уху кажется, что идет поезд.

Шум поезда получается гораздо удачнее, чем следующий опыт -выстрел. Звук выстрела из игрушечного пистолета отдается звуком разрывающейся бомбы в ушах радиослушателей. Пытаются изобразить выстрел другими способами: стучат по барабану, линейкой по столу, хлопают дверью и т. д. Пробуют просто похлопать рукой по стулу, резонно соображая:

– Здесь стул, а там, может, выстрел получится... По радио не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

У самого микрофона ломают и мнут между пальцами хрупкую корзиночку из-под пирожных, и эта корзинка неожиданно передает звук горящего костра: слышно даже, как трещат сухие ветви под напором огня...

Стремление радистов не уступать в достоверности звуковому кино приводило к поиску «сверхнатуральности» звучания. В качестве образца рассматривались опыты американской радиокомпании «Эдисон», где для нужного эффекта в студии была выпущена стая голубей: в другой раз перед микрофоном «устроили» настоящую драку кошки с собакой! Правда, и в Нью-Йорке, и на Московском телеграфе подобные эксперименты продолжались недолго.

В 1930 году звукорежиссер Евгений Рюмин сконструировал «универсальный звуковой станок», при помощи которого «можно извлечь 37 основных групп звукоподражаний или свыше 70 отдельных звуков»12.

История умалчивает, были ли рюминские чертежи воплощены в металле, стекле, дереве, картоне, проволоке и т. д. и т. п., но совершенно очевидно, что режиссеры радиотеатра ожидали этот уникальный прибор с нетерпением. И пока шли переговоры с промышленностью, Е. Рюмин и его товарищи на страницах служебных и специальных изданий охотно делились друг с другом и с коллегами из провинции сорока двумя способами отображения реальных «жизненных» шумов с помощью деревянного корыта, машинки для сбивания яичных желтков, разорванной футбольной камеры, ручки от граммофона, гречневой крупы, папиросной бумаги, сломанной и работающей фисгармоний и прочих не менее занятных вещей. Перед публикацией все описываемые звуковые эффекты – «и стандартно слышимые – привычные, и трюковые» проходили проверку в передачах из большой и малой Студий на Телеграфе. Не могло же такое богатство без дела пылиться в углу или на студийных антресолях, оно шло в ход мощно, хотя и не всегда разумно.

В принципе описанные здесь поиски звукошумовых реалий у микрофона, конечно, принесли большую пользу. Создавались основы той звукорежиссуры, которая обусловила художественную и жизненную убедительность многих разнообразных циклов и программ 40 – 70-х годов, т. е. в условиях предварительного подбора «шумовых» звукозаписей. Эффект достигался порой поразительный: за два года до запуска первого искусственного спутника Земли радио «отправило человека в космос». И весь мир чуть было не поверил – так точно были воспроизведены все полагающиеся звуковые реалии.

«Школа» такой звукорежиссуры закладывалась в экспериментах на Телеграфе. Однако не случайно же говорим мы о том, что наши недостатки рождаются из наших достоинств. Оригинальность звукошумовых приемов становилась в некоторых спектаклях если не самоцелью, то фактором, определяющим режиссерскую самооценку. Порой литературная первооснова рассматривалась прежде всего с позиции: достаточно ли в тексте описательных моментов, позволяющих демонстрировать широкую палитру шумовых эффектов? Уже и редакторско-режиссерский анализ прозаического или поэтического первоисточника шел главным образом по линии выявления именно таких структурных элементов.

Проницательный критик по этому поводу писал:

«Перед нами открыты богатейшие возможности использования звука как носителя семантики, т. е. смыслового значения использования звука как носителя определенной эмоции и т. д. Звук в радиоискусстве – не простой привесок к слову...»13

Появление звукозаписывающей аппаратуры обострило дилемму – документальность или жизнеподобие звуковой среды радиопередачи – до неспровоцированного выбора дуги всего аудиоискусства: оставаться верным традициям в методологии театра или двинуться вслед за неведомыми еще возможностями кино. Оговоримся сразу, что в качестве путеводной звезды работники радио в тот период избирали лишь хроникальный экран – опыт игрового кинематографа казался им бесперспективным: его ленты были в абсолютном большинстве еще немые.

Вообще, процесс освоения звукозаписи на радио напоминает внедрение звука в кино. Подмастерья схватились за новую технику сразу и с восторгом14.

Мастера отнеслись к возможностям звукозаписи настороженно. Соединение театральной условности в работе актера и документальной достоверности звуковой структуры не казалось им простым механическим процессом.

В 1930 году Э.П. Гарин принимает участие в научно-популярном моноспектакле «Путешествие по Японии». Специально для этой передачи на улицах Токио и Киото были записаны на пластинки шум транспорта, говор, крики торговцев, бытовая музыка и т. д. По ходу рассказа Путешественника (Э. Гарин) в Студии на Телеграфе включался граммофон.

Позднее артист напишет, что ограничения, вызванные техникой и этим конкретным режиссерским приемом, ему очень мешали.

«Как воздух нужна была свобода у микрофона», а введение каждый раз непосредственно в живую актерскую речь граммофонных пластинок требовало особого напряжения для точного ритмического их освоения15. К этой работе Гарина на радио мы еще вернемся в главе о нем.

В начале 30-х годов В.Э. Мейерхольд разрабатывает режиссерскую партитуру радиоверсии пушкинского «Каменного гостя». Музыка и шумы в этом радиоспектакле выполняли функцию декораций.

Более подробно об этом мы расскажем в главе о В.Э. Мейерхольде, а пока обратим внимание на такой эпизод в работе. Звукорежиссеры радио предложили В.Э. Мейерхольду повторить прием, использованный Н.О. Волконским, и добиться абсолютной звуковой реальности.

В ответ Мейерхольд напомнил им историю, произошедшую с А.П. Чеховым на репетиции «Чайки» в Художественном театре.

«Сцена, – говорит А.П., – требует известной условности... Сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни...»16

Время покажет, что это чеховское высказывание и для невидимой сцены радиотеатра выражает один из наиболее плодотворных творческих принципов. Но произойдет это лишь по мере того, как звукозапись из разряда пугающе всеобъемлющего новшества культуры превратится в привычное, «подручное» средство технологии искусства у микрофона.

Отметим несколько важных дат в этом совместном движении техники и искусства.

В 1931 году была организована по типу киностудии фабрика «Радиофильм» специально для подготовки передач, фиксированных предварительно на кинопленке. Название фабрики стало обозначением разновидности художественных и художественно-публицистических передач, которые представляли собой «тот же звуковой кинофильм, но на ленте радиофильма отсутствуют кинокадры. Это обыкновенная стандартная кинопленка с нанесенной на ней сбоку фонограммой, фотографией звука»17.

Экспериментальные работы фабрики «Радиофильм» появились в эфире в том же 1931 году. Это была уже упомянутая «Реконструкция железнодорожного транспорта» и другие.

Регулярно оперативная звукозапись стала использоваться при подготовке передач с 1936 года – с момента внедрения аппарата механической записи звука конструкции инженера Шорина. (Кинопленка, склеенная в кольцо, перемещалась мимо резца, соединенного с рупором, – разновидность грамзаписи. С каждым оборотом пленочного кольца резец смещался ниже и так, пока не использовалась вся ширина пленки. Воспроизведение – обратным образом. Монтаж был невозможен.) В мае 1938 года были открыты первые курсы звукооператоров, на которых занималось около 50 человек из всех местных радиокомитетов страны.

К концу 30-х годов на радио появились репортажные шоринофоны. «Это были еще несовершенные аппараты, но появление их намного расширило возможности применения механической записи на радио. Эту возможность быстро реализовали сначала товарищи из «Последних известий», а затем из литературно-художественных редакций, т. к. подлинность их передач могла быть удостоверена новой техникой, а результаты работы звукорежиссеров часто использовались как художественные аргументы»18, – пишет очевидец.

В конце тридцатых годов началось использование звукозаписи для фиксации на пленке театральных спектаклей. В 1939 году осуществляется запись (полностью) спектаклей МХАТа «Анна Каренина» и «Горе от ума», положившая начало «золотому фонду» Всесоюзного радио.

Технологической основой вещания звукозапись стала лишь в первые послевоенные годы, когда в Москву привезли трофейную немецкую аппаратуру и запасы пленки. Документы свидетельствуют: «К концу 1946 года значительное большинство программ по всем редакциям радио шли в эфир «в записи на пленку», «Звукозапись прочно и властно вошла в радиовещание. 90 процентов всех материалов, передающихся в эфир, звучит в записи...»19

И тем не менее принципиальные особенности этой новой технологии творчества познавались и достаточно успешно использовались мастерами радиорежиссуры уже с момента появления новой аппаратуры. Часто в порядке эксперимента. Но как много значили эти эксперименты и для текущей практики художественного вещания, и для будущего радиоискусства.

Открывались уникальные возможности «дублей», монтажа, выявления качественно новых эстетических характеристик, неведомых прежде композиционных построений.

Выяснилось, к примеру, что, монтируя документальные записи и их имитированные в студии аналоги, можно выстраивать звуковой ряд с четким, легко усваиваемым сюжетом – без единого комментирующего слова. Сцена из предвоенного детектива:

...Сквозь пургу и вой ветра прорывается морзянка разведчика. На окраине маленького города в тени старой церкви притаился домик, на втором этаже которого расположился радист. Остервенелая растерянность штаба, «упустившего» вражеского связника. Приказы, исходящие из разных кабинетов. Настороженно ощерились машины «перехвата». И вот уже мчатся по городу мотоциклы и грузовики с солдатами. После короткой, но ожесточенной схватки они врываются в дом. Очередь из автомата разбивает рацию...

И ни единой реплики, кроме военных команд, обращенных солдатам.

Совсем другое направление поиска – расширение интонационно-речевых возможностей исполнителя с помощью технических способов звукообразования. Самый известный из ранних экспериментов такого рода – «Приключения Буратино». Передача вышла в эфир уже после войны, но первые «пробы» режиссер Р. Иоффе сделала во второй половине 30-х годов, определив оригинальные художественные возможности радио при помощи убыстрения или замедления хода магнитной пленки.

Но конечно, самое главное, что привнесла техника звукозаписи в эстетику радиоискусства – дополнительные и чрезвычайно обильные возможности принципиально нового отражения времени и пространства. Как справедливо указывает Т. Марченко, именно для радио трансформации времени и пространства «особенно органичны, ибо стремительно монтажно само наше мышление, оно монтажнее, чем всякое зримое действие. Если бы автор попытался подчинить зрительный ряд театрального спектакля или кинофильма монтажной логике непосредственного мышления, зритель столкнулся бы с хаосом, не поддающимся восприятию и осмыслению»20. Радио в силу обращения прежде всего к воображению человека, к его мышлению, более мобильно, и потому обратимость времени и пространства ему свойственна в большей мере, чем театру и даже кинематографу.

Итак, да здравствует техника звукозаписи? А вслед за ней техника стереофонии, позволяющая придавать звуковым образам физический объем... И новые сверхчувствительные микрофоны, и микроминиатюрные приемники... Ибо если радиоискусство есть вид творческой деятельности, опосредованный техникой, то, логически рассуждая, прогресс этой самой техники должен вести к прогрессу искусства.

Но если бы жизнь подчинялась правилам формальной логики!

Парадокс во взаимоотношениях техники и творчества в сфере радиоискусства как раз в том и заключается, что воздействие первого на второе – отнюдь не прямо пропорционально и вовсе не однозначно.

Впрочем, этот парадокс дает себя знать не только у микрофона. Как часто теперь в лучах лазерных установок и в звучании фонограмм растворяются индивидуальности исполнителей, скажем, на музыкальной эстраде, где техника помогает скорее стереотипизировать имидж певца или ансамбля, нежели проявить его неповторимость.

Нечто подобное – с меньшей, разумеется, интенсивностью -происходит и в драматическом театре. Огромное пространство зрительного зала, сложнейшая световая и звуковая аппаратура при не слишком сдерживаемом режиссерском темпераменте (если есть техническая возможность постановочного эффекта, от него очень трудно удержаться) встают между актером и зрителем уже как барьер, разрушающий самое дорогое, что может быть в этом виде искусства, – живое общение.

Не случайно возникновение «малых сцен» – в тот самый момент, когда театральная машинерия получила подкрепление в виде нового пополнения аппаратуры для разнообразия «зрелищных сторон» сценического действия. В этом тяга к модели «театра-коврика», на котором актер может сыграть без всяких приспособлений (и без всяких препятствий на пути к зрителю) и Гамлета, и Арлекина, и Бориса Годунова – любую по масштабу предлагаемых обстоятельств пьесу. (Нам кажется, что интерес к «прямому» эфиру, возникший в середине 80-х годов, – сродни этому процессу.)

Но и трюизм – чем беднее художник, тем богаче его фантазия -тоже малопригоден для объяснения ситуации, складывающейся в радиостудии. Противоречия тут более глубокие, имеют природную, а не только субъективную основу.

Уже несколько раз мы говорили, что радио опирается на воображение слушателей, каждый из которых в меру своих способностей и развития ассоциативного мышления пытается перевести звуковые впечатления в зрительные. Процесс этот неизбежен, ибо выражает объективную закономерность природы восприятия окружающего мира. Физиолог И.М. Сеченов указывал, что малейший внешний намек на часть влечет за собой воспроизведение целой ассоциации. Если дана, например, ассоциация зрительно-осязательно-слуховая, то при малейшем внешнем намеке на ее часть (то есть при самом слабом возбуждении зрительного, или слухового, или осязательного нерва формой или звуком, заключающимся в ассоциации) в сознании воспроизводится она целиком. Это явление встречается на каждом шагу в сознательной жизни человека. Следовательно, звук в передаче радио через слуховое восприятие способен вызвать ощущение пластического облика предмета – формы, линии, цвета, его движения в пространстве, воспроизвести облик человека и разнообразные чувства, владеющие этим человеком, -радость, горе, боль, наслаждение и т. д.

Реалии подлинной жизни мы воспринимаем через радио не только как слышимое, но и как видимое, ощущаемое и т. д.

Развивая эту идею, на заре массового вещания профессор Н. Подкопаев провел исследование, озаглавленное им «Радиопередача с точки зрения физиологии». В отчете он писал: «Воссоздание целостной синтетической картины путем одного наличного раздражителя (звукового) требует от мозга гораздо большей работы, чем восприятие через многие наличные раздражители»21. И далее ученый высказывает сомнение в том, что обилие раздражителей или их структурная сложность плодотворны для сохранения художественной целостности передачи с точки зрения ее восприятия.

Техника радио позволяет с безграничной широтой воссоздать реальную атмосферу практически любого события или явления. Качественная магнитофонная пленка уже к концу 30-х годов «выносила» до полутора десятков совмещений различных речевых, музыкальных, шумовых звучаний. Качественные динамики типа «Телефункен», давали возможность различать эти множественные «наложения ».

Но, оказывается, эта самая множественность не развивает, а затормаживает фантазию человека. Чем локальнее звуковой сигнал -речевой, музыкальный или шумовой, безразлично, – тем шире круг ассоциаций у слушателя. Эта гипотеза получила подтверждение в ряде экспериментальных исследований, в том числе и в опытах, проведенных автором настоящей работы.

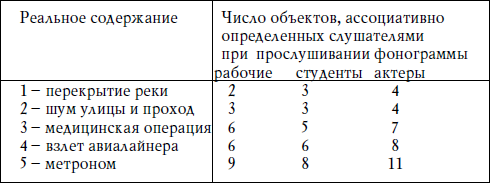

Трем группам слушателей, каждая из которых включала десять человек, были предложены для прослушивания пять фонограмм. Четыре из них представляли звукозапись реальных событий, пятая была записью звука метронома.

В первых четырех фонограммах были изъяты реплики, по которым можно было определить суть, место и время события.

Фонограммы были подобраны по степени сокращения звукоряда.

Первая отражала перекрытие реки на строительстве ГЭС.

Вторая – шум улицы с проходящим военным оркестром.

Третья – сложную медицинскую операцию в травматологической клинике.

Четвертая – взлет авиалайнера, записанный в кабине пилотов.

Пятая, как мы уже указывали, представляла собой звук метронома.

В описанном эксперименте шумы была использованы в качестве адекватных музыке возбудителей ассоциативного мышления. Такое условие соответствует их природным возможностям в смысле воздействия на слух человека. Не случайно психологи ставят знак равенства между музыкой и шумами, имея в виду их способность отражать явления материального мира «ритмически и интонационно организованными звуками»22.

Выдающийся дирижер и музыковед XX века Леопольд Стоковский одну из глав своей монографии о природе музыкального искусства озаглавил «Все звуки могут стать музыкой». Рассматривая тональную окраску и ритмическую структуру различных шумов, сопутствующих тем или иным явлениям природы или цивилизации – рев океанского прибоя, плеск речных волн, свист ветра, грохот работающих станков, шелест листьев, постукивание колес поезда, топот лошадей, гул автомобильных моторов, звон капель, падающих с весел лодки, плывущей по тихому озеру, и т. д., -Л. Стоковский утверждает, что все шумы, с которыми сталкивается человек, обладают своеобразной ритмической пульсацией и нередко приобретают значение своеобразной музыки23.

Участникам прослушивания было предложено описать те события и объекты, которые, по их мнению, могли быть охарактеризованы звуками, запечатленными на фонограммах.

Эксперимент проводился в несколько сеансов, с временным разрывом от семи до десяти дней, причем на каждом сеансе слушателям предлагалась для прослушивания только одна фонограмма. Реальное содержание фонограммы слушателям не было сообщено заранее.

Ответы слушателей фиксировались в письменной форме и суммировались. В результате выносилось общее число объектов, возникших в воображении слушателей под воздействием фонограммы (за исключением повторов – совпадающие объекты засчитывались за один).

По составу слушателей и по возрасту каждая из трех групп была однородна. В первую из них входили рабочие, во вторую – студенты, в третью – актеры.

Прилагаемая ниже таблица характеризует результаты проведенного нами опыта. Понятие «объект» в нашем эксперименте означает место действия, ассоциативно возникшее в воображении слушателя в результате прослушивания.

Таким образом, наибольший круг ассоциаций вызывал наиболее локальный звуковой сигнал – стук метронома. Более того, расшифровка характера объектов, рожденных фантазией слушателей под воздействием этого конкретного сигнала, показывает, что он нес весьма значительное семантическое наполнение. Вот только один вариант:

«Я представляю себе холодную зиму сорок первого года, замерзшую Неву, вид на Ленинград с высоты Исаакиевского собора. Танк, выползающий из цеха Кировского завода. Трамвай на углу Литейного и Невского. Вижу лица в очереди за хлебом. И снова танк... Лицо Ольги Берггольц. Лицо Анны Ахматовой. Томик стихов Ахматовой, где напечатан ее ответ на звуковое письмо Берггольц. И опять улицы Ленинграда...»

Автор этого ответа – студент 3-го курса Политехнического института.

Приписка: «Я пытался проанализировать свои видения. Очевидно, в подсознании выстроилась такая цепочка: метроном – Ленинград в блокаде – если звучит метроном, значит, есть энергия – следовательно, работают предприятия – значит, город живет и воюет... Остальное за меня сделала память».

Таблица показывает и весьма определенную закономерность -круг ассоциаций не пульсирует спонтанно: он убывает, когда «расширяется» фонограмма, и, напротив, возрастает при ее локализации.

Может быть, где-то здесь следует искать и ответ на вопрос о том, почему не получают широкой популярности стереофонические радиопрограммы. При том, что бытовая аппаратура для слушания музыки в абсолютном своем большинстве стереофоническая.

(К началу 80-х годов IV радиопрограмма (стереофоническая) охватывала около 15 процентов населения страны, проживающего на территории около 1 процента. Планами предусматривалось ее увеличение в расчете на 60 процентов населения. От этой цели отказались по многим причинам, среди которых немаловажной было заключение экспертов о крайне низком интересе к передачам стереофонического звучания.)

Еще одна группа противоречий. Возможность выбирать варианты исполнения, монтировать в единое целое записи, разные по характеру, по времени их осуществления, по интонации, соединять слово и музыку в наиболее выразительных пропорциях – все это составляет бесконечные достоинства технологии радиоискусства. В этом смысле возможности действительно беспредельны. Тут нам хочется привести пример с постановкой А. Эфроса на радио «Маленьких трагедий» Пушкина. (Подробно об этом мы расскажем в главе 23.)

Осенью 1980 года в студии был записан черновой набросок постановки. В роли Дон Гуана – В. Высоцкий. Летом Высоцкого не стало. А. Эфрос с помощью превосходного ассистента и монтажеров возобновил случайно сохранившуюся запись репетиции и превратил в блестящий спектакль, записав, разумеется, актеров в ролях Лепорелло, Лауры, Доны Анны.

Нескольких реплик Дон Гуана не хватало – их произнес вместо Высоцкого другой артист. Какие именно это реплики – при прослушивании не смог определить ни один из почитателей таланта покойного.

Прекрасный и роковой пример технического и технологического всемогущества.

Почему прекрасный – расшифровывать не надо. Почему – роковой? Потому что неповторимость и значительность творчества у микрофона поставлены под сомнение. Если опытный и талантливый звукооператор способен «собрать» на пленке целую фразу, соединяя и отсекая даже не слова, а звуки, вздохи и междометия, разве так уж важно, кто и как произнесет эти звуки?

Так совершенство техники и технологии программирует инфляцию актерского, а в результате и режиссерского искусства на радио.

Этот процесс нетрудно проследить. Миниатюрная техника звукозаписи и аппаратура, позволяющая изощренно монтировать пленку, с одной стороны, облегчают работу, но с другой – освобождают от необходимости максимально концентрировать внимание на слове, сказанном в микрофон по ходу события; иначе говоря, снижают порог ответственности за это слово – его нетрудно «заменить в монтажной».

В результате – это отмечали многие серьезные исследователи -постепенно терялись точность и культура речи у микрофона.

Во время репортажа журналисты, особенно молодые, чаще ограничивали свою задачу не четким описанием и аналитичным разбором события, а формальной его фиксацией с весьма приблизительными комментариями. В ходе интервью подразумевающаяся возможность поменять последовательность, а иногда и само содержание вопросов и ответов уже на стадии подготовки передачи к эфиру в аппаратной – как свидетельствует практика – вели к неточным, приблизительным формулировкам, бедности лексики и интонаций.

А постольку поскольку в сфере радио различные направления существуют по принципу сообщающихся сосудов, нетрудно заметить, что лингвистические интонационные примитивы общественно-политического вещания сильно и дурно повлияли на художественный язык радиотеатра.

Но пожалуй, самый неожиданный парадокс во взаимоотношениях техники и творчества у микрофона заключается в том, что скорость научного и технического прогресса в этой области оказывается одним из главных тормозов нормального развития искусства, т. к. затрудняет естественный и необходимый процесс передачи эстетических норм и традиций от одного поколения работников к другому. Характерная черта эстетики радиоискусства – отсутствие преемственности в творческом процессе. Она если и прослеживается, то в случайном совпадении отдельных стилистических навыков и приемов у отдельных мастеров. Избирательное освоение опыта предшественников в качестве ориентиров непреходящей ценности, кажется, всегда было обязательным условием поступательного движения в любом виде художественной деятельности. На радио каждое поколение режиссеров, редакторов, актеров попадало практически в принципиально новые условия технологии производства.

Более того – людям, посвятившим себя творчеству у микрофона, за активный период работы в 15 лет минимум дважды приходилось почти полностью переучиваться, т. к. более совершенная техника требовала иных психологических и профессиональных навыков -иногда прямо противоположных уже наработанным.

Технологическая реформа в искусстве порой выглядит невинно и незаметно.

Вот, скажем, при монтаже магнитофонной записи сначала склеивали концы ленты специальным клеем. А потом появились улучшенные магнитофоны и улучшенная пленка и склеивать ее надо было уже другой лентой – липким «скотчем», и уже не накладывая один конец на другой, а соединяя на специальной подставке.

Мелочь? На чей взгляд.

Вместо 6-7 секунд на одно монтажное соединение даже опытные звукооператоры стали тратить более 30-40 секунд. Изменился ритм работы в монтажной, а это уже повлияло на ритм и темп всего творческого процесса. А в результате и на его качество24. Режиссеры, к примеру, стали избегать дополнительных дублей, чтобы избежать потом затяжки монтажа. Актеры очень быстро почувствовали, что у них стало меньше шансов повторить сцену, исправить ошибку.

Сталкиваясь с новой технологией, волей-неволей приспосабливая к ее требованиям свое мышление, творческий работник радио каждый раз вынужденно оказывается в положении Галилея, обязанного доказывать самому себе, что от усиления линз его телескопа строение Вселенной не меняется. Но ведь гораздо проще и спокойнее убедить себя в том, что Вселенная существует только в том виде, в котором ее можно узреть с помощью данной модификации «зрительной трубы». И возникает аура, в которой уютно изобретать велосипед.

Однако пора заметить, что эстетические и образные начала современного радиоискусства хотя и эволюционируют частично под воздействием технических усовершенствований производства, но в своей основе остаются такими же, как и при появлении на свет, – т. е. в условиях непосредственного («живого») вещания. Продемонстрировать это наиболее удобно на примере любого из видов монтажа (о чем мы будем говорить ниже).

До сих пор наиболее сложный синтез звуковых элементов по принципу акустического коллажа считается детищем звукозаписывающей техники и фантазии специалистов и режиссеров радио середины 60-х годов.

На особенность метода коллажа обратил внимание еще А. Белый в своих размышлениях о сценической практике режиссеров МХАТа, воплощавших чеховскую драматургию: «Смешение порядков последовательности, сравнение этих порядков друг с другом -все это обусловливает так называемый „фантастический“ элемент, с которым мы сталкиваемся в искусстве... Разность порядков единой последовательности вырастает благодаря разнообразию в способах сложения тех же дифференциалов. Элементы различных последовательностей объединяются пристальным рассмотрением в единую реальность»25.

Если с этих позиций соотнести любую из коллажных программ радиотеатра 60-х годов, появившуюся благодаря техническим возможностям звукозаписи, с передачами 30-х годов, то совсем не сложно увидеть их генетическую связь, а то и откровенное сходство, ибо метод коллажа утверждался и в «живом» вещании – только не с помощью ножниц в монтажной, а на стадии драматургической разработки материала на письменном столе автора.

В 1931 году О.Н. Абдулов ставит на радио документальную драму Арс. Тарковского «Повесть о сфагнуме» и так определяет стилистику спектакля: «Лирически, перемежаясь реальными цифровыми данными»26.

Акустический коллаж – наиболее совершенный, на наш взгляд, результат плодотворных взаимоотношений техники и личности в радиоискусстве. Доминанта этих отношений – режиссерское мышление у микрофона, аккумулирующее не только и не столько изощренность технологических решений и изыски человеческих реакций на окружающую действительность, сколько опыт целесообразности их соединения в той или иной пропорции. Ретроспективный подход дает основание выделять два основных направления в поисках этой целесообразности – оба имеют прочные корни в «живом» вещании.

В первом случае режиссер стремится воссоздать достоверно звуковую среду, где существуют и действуют его герои, чтобы слушатель с максимально возможной полнотой ощутил, почувствовал, пережил конкретные бытовые обстоятельства, определяющие конкретные поступки персонажей. Через физическую реальность жизни режиссер ведет аудиторию к пониманию психологии и мировоззрения персонажа.

Это направление радиоискусства, получившее название «слуховая пьеса», успешно разрабатывалось в конце 20 – начале 30-х годов В. Марковым, О. Абдуловым, Э. Гариным, Н. Волконским и рядом других режиссеров. Затем оно оказалось забытым – о причинах особый разговор, и он будет позднее. Реабилитировал его полностью и с огромным успехом (хотя и запоздавшим – премьера в эфире состоялась через 22 года после завершения работы) кинорежиссер Андрей Тарковский своим радиоспектаклем «Полный поворот кругом» по рассказу У. Фолкнера. О нем мы будем рассказывать в главе о Тарковском.

Второе направление – оно идет от радиоработ Л. Леонидова, Д. Горюнова, Г. Рошаля, А. Дорменко, А. Таирова, В. Яхонтова и других режиссеров – наиболее четко и выразительно продемонстрировал в 70 – 80-х годах Анатолий Эфрос.

Внешние обстоятельства, бытовые реалии в этом случае не имеют принципиального значения: из палитры выразительных средств выбирается минимум, необходимый для символического обозначения атмосферы действия. Внимание аудитории направляется на речевые интонационные характеристики: локальные музыкальные (и совсем редко шумовые) дополнения лишь поддерживают их, сохраняя общий ритм спектакля. Звуковые эффекты исключены почти полностью. Режиссер помещает героев в некую условную среду, которую они должны оправдать и создать жизненно реальной и узнаваемой слушателю искренностью и правдивостью своих чувств и своих слов.

Не случайно А. Эфрос, а вместе с ним А. Баталов, С. Любшин и многие другие режиссеры театра и кино, регулярно работающие в радиостудии, не приемлют физической звуковой реализации авторских ремарок, чаще всего заменяя их простым чтением «от автора».

Пример такого рода – работа над спектаклем «Мартин Иден» по Джеку Лондону.

Шум моря, далекий протяжный гудок паровоза... Скрежет ворот типографии... Гудки...

Даже этот минимум «служебного свойства», использованный на записи спектакля, при окончательном монтаже был с неумолимой жесткостью изъят из звуковой ткани радиопредставления, ибо он, по мнению постановщика, «мешал слушателям слушать» исполнителей. Вместо всего этого музыка Д.Д. Шостаковича – две или три темы из IV симфонии. Они несколько раз повторяются, возникая не более чем на 15-20 секунд, но этого оказывается достаточно, чтобы сохранить напряжение рассказа трагической наполненностью, присущей музыке Шостаковича.

Названные здесь два направления в радиорежиссуре поляризованы нами, разумеется, условно, как условна любая классификация. Нам хотелось лишь подчеркнуть многообразие возможностей радиосцены, определенное ее техническим оснащением. Нельзя только забывать, что самый поразительный технический эффект на этой сцене обретает цель и смысл лишь в подчинении логике и диалектике творческого процесса. Этому радио училось у мастеров русской драматической сцены.

Эстетическая эффективность радиопередачи, мера ее художественного воздействия на аудиторию находятся в прямой зависимости от точности и мастерства в выборе комплекса выразительных средств, накопленных в арсенале радиожурналистики. При этом следует всегда помнить, что успех человека у микрофона зависит не только от того, как логично, умно и аналитично он рассказывает о событии или об окружающем мире, но в равной степени и от того, насколько эмоциональным будет его эфирное повествование, в какой степени затронет он и разум, и чувства слушателя. Это касается всех видов журналистики – и прессы, и электронных СМИ, но для радиовещания является непременным условием его существования. В силу самой своей природы радио тяготеет к образному общению со слушателем, ибо, как мы уже говорили, звуком побуждает активную деятельность человеческого воображения.

В связи с этим вполне естественно возникает вопрос о самом понятии «звуковой образ». Опираясь на многолетнюю и разностороннюю практику вещания, можно сформулировать такое его определение: звуковой образ – это совокупность звуковых элементов (речи, музыки и шумов), создающих у слушателя посредством ассоциаций представление (в обобщенном виде) о материальном объекте, жизненном событии, характере человека.

Итак, совокупность элементов, равно значимых, равно важных. Поиск оптимального их сочетания в каждом конкретном случае и составляет суть творчества в аудиоискусстве, стремящемся достичь наиболее доходчивой и выразительной формы для передачи авторских и исполнительских мыслей и жизненных наблюдений. Собственно говоря, здесь как раз и обретается индивидуальность, вырабатывается неповторимый или, напротив, стандартный профессиональный почерк.

В практике вещания прослеживаются разные тенденции в отношении к звуковому образу, в том числе и к его упрощению, к «скупости красок», доходящей порой до полного отказа от всех выразительных средств, кроме слова. Появлялись даже попытки подвести «теоретическую базу» под это явление, в которых любое проявление индивидуальности журналиста или диктора у микрофона, любое его стремление придать радиосообщению эмоциональную окраску расценивались как подрыв авторитета официального органа пропаганды: – Радио ведь не ваше, а государственное.

В 30-е годы на страницах журнала «Говорит СССР» проходила длительная дискуссия о том, как «драматургией и монтажом сообщений» сделать выпуски «Последних известий» и радиогазет наиболее выразительными и доходчивыми.

Познание возможностей радио как системы образного общения с аудиторией началось с обыкновенного деления «на голоса». Затем в ткань передачи стали вводить музыку и шумы. Следующий этап -усложнение драматической композиции, соединение в определенных пропорциях элементов различных жанров, относящихся к документальному и художественному видам вещания, становление радиорежиссуры как профессии. Вот путь становления звукового образа.

Отметим любопытный факт: профессиональная терминология радио полностью заимствована у театра и кинематографа, хотя первому из них уже тысячи лет, а второй – ровесник радио. Случайно ли это совпадение в терминах? Не является ли оно естественным, логически обоснованным выражением не соседства, а органического родства вышеназванных видов искусства и СМИ? «Надо и вне представления на сцене слагать фабулу так, чтобы всякий, слушающий о происходящих событиях, содрогался и чувствовал сострадание по мере того, как разворачиваются события». Не правда ли, как точно обозначены принципы искусства звуковых образов? А ведь это Аристотель, начало 14-й главы его «Поэтики».

В любом материале, в том числе и информационно-хроникаль-ном, автор стремится найти свой сюжетный ход, выстроить выгодную композицию материала, определить эффектный момент для кульминации – словом, он следует тем самым законам воздействия на ум и чувства человека, которые были сформулированы как основы драматического искусства еще Аристотелем.

Выразительные средства радиожурналистики составляют две группы, находящиеся в неразрывной связи друг с другом.

К первой группе – стабильной, не подверженной количественным изменениям, относится тот исходный звуковой «материал», которым оперирует радиожурналист, – это четыре элемента: слово (;речь), музыка, шумы (студийные) и документальные записи, сделанные вне студии. В свою очередь, документальные записи также включают в себя речь, шумы и музыку, но, в отличие от студийных, последние не могут поодиночке самостоятельно составить содержание радиопередачи.

В отдельную передачу они чаще всего могут превратиться или в комплексе, или в сочетании с записанными в студии речевыми комментариями.

Эти четыре элемента системы мы называем природными, или формообразующими. Они неизменны, стабильны, их природа не подвластна субъективному воздействию радиожурналиста.

Вторая группа, напротив – мобильна, ибо находится в полной зависимости от воли и субъективных творческих потребностей автора радиосообщения. Поэтому входящие в нее выразительные средства радиожурналистики мы называем техническими, или стилеобразующими. К ним относятся монтаж, голосовой грим, звуковая мизансцена, ряд технических способов звукообразования (реверберация и т. п.) и другие.

По мере развития радиотехники и изменений в технологии производства радиосообщений, а также в зависимости от творческой фантазии авторов радиосообщений число стилеобразующих выразительных средств, безусловно, будет изменяться: увеличиваться (благодаря техническому прогрессу) или уменьшаться (в соответствии с реальными функциональными потребностями вещания, конкретной станции или личными вкусами автора).

Рассмотрим более подробно каждое из выразительных средств.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК