Слово тридцатое. Звуковая выразительность

Вы наверняка замечали, что одни названия запоминаются лучше других. Уверен, каждому хочется найти для своей компании или товара незабываемое имя. Но как этого достичь?

Множество факторов влияет на запоминаемость, в том числе и очень личные: например, слово похоже на название далекого городка, в котором прошло детство. Помогает и образность: если что-то ассоциируется с ярким образом, то оно «впечатывается» в сознание без усилий.

Название «Оранжевый Гиппопотам» рисует мощный образ, от которого не так просто избавиться, да еще и в сочетании со слоганом «Не думай об “Оранжевом Гиппопотаме”. Думай о себе!»

А может ли само звучание слова побудить нас его запомнить?

Продолжим аналогию с музыкой. Среди миллионов мелодий некоторые — на века. Принято считать, что они запоминаются с ходу, но на самом деле мы просто хотим их помнить. Как это работает, никто не знает, иначе производство этих волшебных мотивов было бы поставлено на поток (впрочем, примеров поточного производства хитов-однодневок достаточно).

Возможно, секрет не только в мелодии. Можно предположить, что все дело в особой «химии» — таком соединении мелодии, гармонии и ритма (а еще тембра голоса, тональности, интонации, пауз и аранжировки), которое не высчитывается, а как-то угадывается. Или слышится из ниоткуда. Или возникает как озарение. Если есть пресловутая «химия», вызвать сопереживание сможет даже простая мажорная гамма.

Пример тому — Pas de Deux из балета «Щелкунчик» Чайковского, где в основу мелодии положена простая мажорная гамма, звучащая в каждом кабинете музыкальной школы. Но мелодия — лишь один из многих ингредиентов этого тонкого и чрезвычайно талантливо приготовленного музыкального блюда.

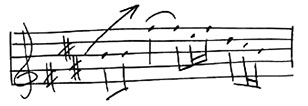

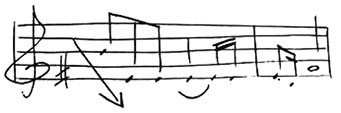

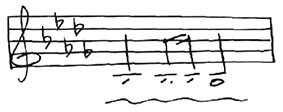

И все-таки в большинстве хитов на все времена есть одна общая составляющая — это выразительный мотив. Выразительный — то есть ясный, хорошо очерченный, с энергичным внутренним движением, похожим на бег волны. Таково естественное движение жизни со всеми ее взлетами и падениями. Если записать подобную мелодию нотами, мы увидим большие скачки по высоте — например, как в «Половецкой пляске» Александра Бородина.

Скачок может быть не только вверх, но и вниз, откуда мелодия шаг за шагом поднимается вверх (опять волна!), как в известной арии Una Furtiva Lagrima Гаэтано Доницетти.

Волны могут быть очень плавные и длинные, но принцип не меняется. Они поднимаются, нарастают, набирают силу и возвращаются вниз, чтобы все начать сначала.

Другой вариант — подчеркнуто монотонный, ровный и твердый мотив. Он тоже наделен движением, только поступательным и более предсказуемым, соответствующим сути камня и металла. Есть природа живая и неживая, и граница между ними весьма условна.

Но великий мотив нельзя сконструировать, просто насытив его энергичными интервалами. Получится голем — сильный, но дурной и претенциозный, неестественный и оттого раздражающий. Мотив, лишенный энергии, топчущийся на месте, мямлящий и невнятный, также невыразителен.

В опере есть музыкальные «мостики» от одной арии к другой — невыразительные проходные места для отдыха слушателей. Они нужны для контраста и восстановления эмоций. Слушать одну яркую арию за другой утомительно.

Как мы уже говорили, слово, будучи набором вибраций, тоже маленький музыкальный фрагмент. В нем гласные и сонорные отвечают за мелодию, а чередование гласных и согласных создает ритмический рисунок.

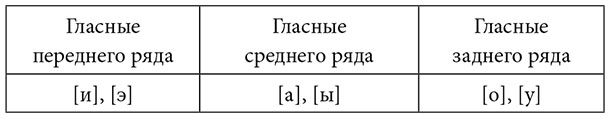

Шесть основных гласных звуков различаются по положению языка в полости рта. При образовании гласных переднего ряда [и] и [э] кончик языка касается зубов — почти как при воспроизведении согласных. Звуки среднего ряда [а] и [ы] образуются при положении языка в средней части полости рта, а заднего ряда [о] и [у] — в задней области.

Гласные заднего ряда называют также лабиализованными («огубленными»), поскольку они образуются с активным участием губ.

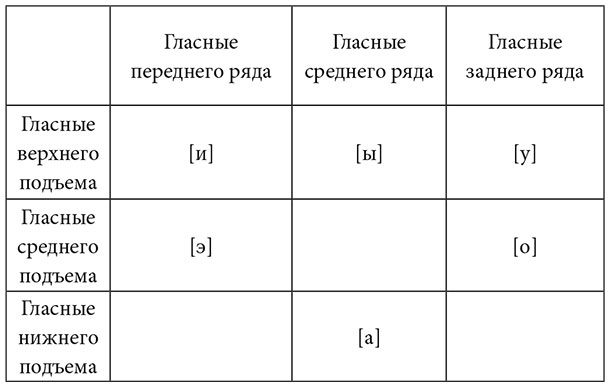

При образовании гласных есть различия и в подъеме языка, то есть в том, как располагается его спинка. При верхнем подъеме спинка языка занимает высокое положение. Это происходит при произнесении гласных [и], [ы], [у]. В среднем подъеме спинка языка находится в среднем положении, характерном для гласных [о] и [э]. И наконец, [а] — единственный гласный нижнего подъема.

Самые энергичные сочетания гласных требуют наиболее активного движения языка в ротовой полости (например, из переднего ряда и верхнего подъема в задний ряд и средний подъем). Запишем наиболее выразительные пары и тройки.

<и>-<о>

С ударением на [о]: Гвидон, Стинол, лимон, клинок

С ударением на [и]: Сидор, Итон, бинго, инок

Заметим, как «хитрит» язык, экономя энергию и не желая делать слишком большую работу. При произнесении слов первой группы безударный [и] превращается в [иэ] ([Гв’иэдон], [Ст’иэнол], [л’иэмон], [кл’иэнок]). Вторая группа в звучании чуть более выразительна: при переносе ударения на [и] безударный [о] звучит как [аъ] или [ ] ([Сидаър], [Итаън], [бинг

] ([Сидаър], [Итаън], [бинг ], [инаък]). Интервал между [иэ] и [о] и [аъ] ([

], [инаък]). Интервал между [иэ] и [о] и [аъ] ([ ]) и [о] поменьше, чем между [и] и [о].

]) и [о] поменьше, чем между [и] и [о].

<о>-<и>

С ударением на [о]: Торин, Один, ролик, зонтик

С ударением на [и]: Норильск, москвич, хорист, болид

<э>-<у>

С ударением на [у]: Перун, Эльбрус, лемур, редут

С ударением на [э]: Regnum, пленум, ребус

С ударением на [э] гласный [у] при разговорном произношении превращается в более близкий и легкий [ ]: [пл’эн

]: [пл’эн м], [р’эб

м], [р’эб с]. Получается не так выразительно, зато язык экономит силы!

с]. Получается не так выразительно, зато язык экономит силы!

<и>-<а>

С ударением на [и]: Триза, Фрида, призрак, числа

С ударением на [а]: FIAT, Иран, лиман, пират

<а>-<и>

С ударением на [и]: Магриб, гранит, сапфир, тариф

С ударением на [а]: «Матрикс», Патрик, ALDI, праздник

<у>-<а>

С ударением на [у]: тундра, Югра, фуга, сударь

С ударением на [а]: Судан, Сура, мустанг, дуга

<а>-<у>

С ударением на [а]: Braun, картуш, парус, плаун

С ударением на [у]: Варум, Расул, драгун, гайдук

<и>-<а>-<у>

Криштиану, виадук

<у>-<а>-<и>

«Уралсиб»

<э>-<у>-<а>

Гертруда, Ренуар, Чебурашка

<а>-<у>-<э>

Карусель, амулет

<а>-<и>-<о>

Радио, Талион, казино, альбинос

<о>-<и>-<а>

Коррида, орбита, родина, портсигар

<и>-<а>-<и>

Призматик, «Иль Патио», динамит

<а>-<и>-<а>

Африка, Азия, кардинал

<а>-<у>-<а>

Аура, Катуар, Ягуар

<у>-<а>-<у>

Трубадур, Урарту, «Субару»

Итак, наиболее выразительные сочетания гласных звуков подразумевают интенсивную работу языка: скачки из переднего ряда в задний и из нижнего подъема в верхний. Контрастные звуковые переходы можно графически представить в виде «горок». Они требуют большей энергии, но и запоминаются лучше.

С другой стороны, сочетание одинаковых гласных по-своему выразительно. И снова обратимся к аналогии с музыкой. Повторяющаяся нота в мелодии будто бы раз за разом утверждает себя: я на том же месте, я устойчива и предсказуема. Никаких скачков, зато стабильность и порядок. Так звучит в мажоре начало «Маленькой ночной серенады» Моцарта, а в миноре — первые такты марша Шопена.

Повторяющие гласные в словах графически можно представить в виде плато. Слова с одинаковыми гласными фонетически более стабильны, а при произношении требуют минимальной энергии. Образно говоря, они катятся без усилий, потому что хорошо «смазаны».

<е>-<е>

«Мерседес»

<и>-<и>

«Инфинити»

<а>-<a>

«Лада»

<о>-<о>

«Форд Моторс»

Выразительность слова зависит от множества факторов, среди которых огромную роль играет смысл, личный опыт, внутренний ритм, подбор согласных. Однако строй и расположение гласных имеет не меньшее значение. Мелодия слова, определяемая в первую очередь гласными, способна усилить его выразительность. А мы теперь можем распорядиться этим инструментом осознанно.

ЗаданиеНа выразительность слова влияет не только взаимное расположение гласных, но и то, на какой из них падает ударение.

В оперных ариях и песнях ударение в словах почти всегда падает на высокую ноту. Одно из исключений — знаменитая «Темная ночь» Никиты Богословского и Владимира Агатова, где высокая нота приходится на второй слог в слове «темная» (отчего там возникают два ударения в одном слове).

В нейминге считается, что слово получается фонетически чуть более выразительным и ярким, если ударение падает на высокий по своей природе гласный звук — как в словах «калина», «лидер», «криденс» и других подобных. И вот задание: напойте первую строчку гимна СССР, а затем — гимна России. Благо музыка одна и та же.

Напомню первую строчку гимна СССР:

Союз нерушимый республик свободных…

Первая строчка гимна России звучит так:

Россия, великая наша держава…

Обратите внимание: высокая нота — вторая, и как раз на нее падает ударение в словах «Союз» и «Россия». Вроде бы все правильно. Разница в том, что в советском гимне эту задачу выполняет звук [у], а в современном варианте — высокий по своей природе гласный [и].

Спели? Какой вариант вам показался более естественным и легким?

Ответ

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК