3

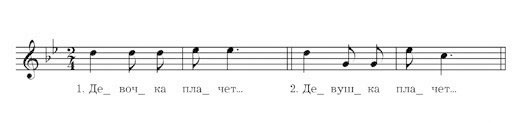

Помните, как «Песенка о голубом шарике» исполняется её автором? Он не повторяет напев с абсолютной точностью во всех четырёх строфах: начальный, ключевой мотив мелодии делает порой своего рода зигзаг – широкий шаг вниз, затем вверх и снова вниз, но на меньший интервал:

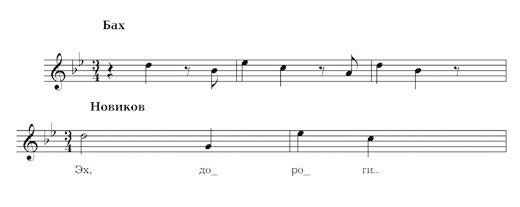

И ведь что интересно: почти так же, ходом вниз – вверх – вниз, начинается та самая (родственная «Пассакалии») сольминорная фуга Баха, и совершенно так же – другая родственница, песня «Эх, дороги» Анатолия Новикова:

Отклонения от заданной в первой строфе мелодии нередки у Окуджавы. Они случаются, когда поэт решает откликнуться голосом на смысловой или ритмический поворот стиха. В «Союзе друзей», например, певец по-разному интонирует (в припеве) заключительные строки строф: «чтоб не пропасть поодиночке» (первый куплет) и «возьмемся за руки, ей-богу» (второй и третий куплеты). В песне «Былое нельзя воротить…» поэт освежает куплетную форму тем, что её заглавная мелодия появляется лишь во второй строфе («Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью»), а начало первой – тихий «речитатив» почти на одном звуке – служит как бы вступлением, зачином.

«Бумажный солдат» тоже открывается вступительной фразой, которая не по вторяется в остальных строфах. Звучит она задумчиво, с остановками: Один солдат… – пауза – на свете жил… – пауза. У второй строфы («Он переделать мир хотел…») – другое начало, и оно сохраняется во всех последующих. В четвёртой строфе нас подстерегает сюрприз: на словах а почему? А потому мелодия на мгновение сворачивает с привычного пути, чтобы точнее передать интонацию этой фразы. В следующей строфе – другая неожиданность: в кульминационный момент песни, на словах «Огня, огня!» голос взмывает вверх.

Не сомневаюсь, что поэт не только чувствовал, но и понимал, когда и куда следует повернуть мелодию, чтобы она наилучшим образом соответствовала стиху. Исаак Шварц вспоминает, как Булат отозвался о пробном варианте его музыки к их совместной песне (для фильма «Нас венчали не в церкви»):

Ты знаешь, начало мне нравится. А вот здесь – «Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, / не смолк бубенец под дугой… / Две вечных подруги – любовь и разлука / – не ходят одна без другой» – здесь нужен какой-то взлет, нужно ввысь увести.[112]

Вариантность мелодики в окуджавских песнях затрудняет задачу тех, кто пытается перенести их на нотную бумагу. Ломаешь голову: какие отклонения фиксировать, без каких можно обойтись, чтобы не усложнять текст? В моей записи (для американского издания 1980 года) «Бумажный солдат» занял десять нотных строк. Авторы советского издания 1989-го ограничились четырьмя.

Вступительную фразу они зафиксировали, но мелодические изменения в других строфах, очевидно, сочли не такими уж важными.

Сравниваю записи другой песни, «Ещё один романс» («В моей душе запечатлён портрет одной прекрасной дамы…»). И у меня, и у них – двадцать строк, занявшие две с половиной страницы! Сократить, упростить не удалось, ибо вступление там – не несколько тактов, как в «Былое нельзя воротить…» и «Бумажном солдате»: оно разрослось на целую строфу.

Вторая строфа («Ещё покуда в честь неё…») поётся на мелодию, которая затем повторяется в заключительной, четвертой строфе («Она и нынче, может быть…») и таким образом как бы выполняет роль припева. А у третьей строфы («Не оскорблю своей судьбы…») – своя мелодия, хотя и близкая по характеру двум другим. Музыкальную форму этой песни можно изобразить так: А-Б-В-Б. Тут уж хочешь, не хочешь, а фиксируй все три мелодии, иначе обеднишь, исказишь песню.

В одной из своих песен (в той самой, мелодию которой Булат перенёс в «Ах ты, шарик голубой…») Окуджава обошёлся вообще без повторений, иными словами – без куплетной формы: три строфы напел на разные мелодии, которые как бы продолжают предшествующую, развивают неё. Получилась композиция, которую музыканты называют сквозной. В песне она если и встречается, то – очень редко.

Горит пламя, не чадит.

Надолго ли хватит?

Она меня не щадит –

тратит меня, тратит.

Быть недолго молодым,

скоро срок догонит.

Неразменным золотым

покачусь с ладони.

Потемнят меня ветра,

дождичком окатит…

А она щедра, щедра –

надолго ли хватит?

Несмотря на законченность, «самодостаточность» мелодии первой строфы, повторять её ещё два раза поэт не стал, и правильно сделал: избежал статичности и монотонии. Музыка следует за стихом, обновляется, дышит. (В последней строфе – «Потемнят меня ветра…» – голос опускается в темный низкий регистр.) В классическом романсе сквозное развитие музыки, отражающее движение стиха, встречается сплошь и рядом (примеры: «Я помню чудное мгновенье» Глинки; «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова). В песне – что-то не припомню.

Ещё один пример композиторской хватки Окуджавы – песня из кинофильма «Белорусский вокзал». Её куплет состоит не из одной или двух (запев – припев) с троф, а из трёх, и у каждой – своя мелодия (1. «Здесь птицы не поют…»; 2. «Горит и кружится планета…»; 3. «Нас ждет огонь смертельный…»).

Сочинить по-настоящему популярную песню с длинным, из трёх музыкальных тем, куплетом удавалось только большим мастерам песенного жанра, таким, как Дунаевский, Соловьёв-Седой, Новиков. Примеры – «Каховка», «Весёлый ветер», «Пора в путь-дорогу», «Гимн демократической молодёжи мира». Из трёх строф с тремя мелодиями состоит и куплет «Песенки о молодом гусаре» (1. «Грозной битвы пылают пожары…»; 2. «Впереди командир…»; 3. «А самый молодой, в Наталию влюблённый…»). Заглавная мелодия звучит эпично, прорисована решительно и броско. Вторая и (особенно) третья – мягче, лиричнее. Все три искусно соединены друг с другом, естественно вытекают одна из другой. Нет, недаром Исаак Шварц назвал Окуджаву «замечательным мелодистом»…

А каким «гармонистом» был Булат? Какое сопровождение получали его мелодии?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК