Ползучий функционализм

Недавно я был на демонстрации нового текстового редактора. Представитель компании сидел за компьютером, а видеопроектор переносил изображение с монитора на киноэкран. Аудитория была настроена скептически: большинство посетителей были специалистами, поэтому знали возможности подобных программ. Представитель излагал суть спокойно и убедительно. Он набросал текст, расширил его, сделал абзацы, пронумеровал их, изменил стиль шрифта, перешел в графическую программу, сделал рисунок и вставил его в текст так, что слова окружали его. «Хотите разбить текст на две колонки? – спросил он. – Пожалуйста. Три? Четыре? Сколько хотите». На экране были видны три аккуратные колонки текста, рисунки, нумерация страниц, шрифт курсив полужирный. Верхний регистр, нижний регистр, сноски в конце каждой колонки. Вы даже могли выделить текст, который был изменен во время последней правки. Вы могли оставить заметки для себя или соавтора, заметки, которые появляются на экране, но не печатаются в конечном тексте.

Посетители аплодировали. Затем они начали выкрикивать свои любимые функции. Обычно представитель компании говорил: «Я рад, что вы спросили, вот она», – и раз, два, движение рук, щелчки клавиш, шуршание мышки – и на экране появлялась последняя названная функция. Но иногда он говорил: «Эта функция будет в следующей версии, которая появится через несколько месяцев».

Ползучий функционализм – это стремление (часто беспричинное) расширить количество функций устройства. Программа не сможет оставаться практичной и понятной, если в ней будут заложены все узкоспециальные функции. К текстовому редактору, который установлен на моем домашнем компьютере, прилагается руководство на 340 страницах плюс 150 страниц информации для новичков (которые, наверное, не могут понять справочное руководство, не прочитав учебного). Текстовый редактор EMACS, который стоит на моем университетском компьютере, сопровождается инструкцией из 250 страниц, которых было бы значительно больше, если бы ее не писали для более-менее опытных пользователей.

Что же делать потребителям? Как они могут защитить себя от себя самих же? Приведенная история показывает, что именно пользователи требуют внедрения дополнительных функций. Дизайнерам же приходится подчиняться этому требованию. Но каждая новая функция увеличивает размеры и сложность системы. Все больше и больше деталей нужно делать незаметными, что противоречит всем принципам дизайна. Никаких ограничителей, никаких возможностей для работы, неочевидные и случайные соответствия. И все потому, что пользователи требуют больше функций.

Ползучий функционализм – это болезнь, которая может привести к гибели, если вовремя за нее не взяться. Лекарства от нее есть, но лучший метод – профилактика. Проблема в том, что эта болезнь подкрадывается очень незаметно. Возьмите любую задачу, и, проанализировав ее, вы увидите, как ее можно упростить. Еще бы, добавление функций кажется благом, ведь это может улучшить жизнь каждого из нас. Но лишние функции повышают сложность. Каждая новая функция сопровождается дополнительной ручкой, дисплеем, кнопкой или строчкой в инструкции. Сложность в применении равна функциям в квадрате: удвойте количество функций, и сложность возрастет вчетверо.

Есть два метода лечения функционализма. Первый метод – это избегание или по крайней мере существенное ограничение. Оставьте все необходимые функции, а об остальных забудьте. Чем больше функций, тем больше элементов управления и операций, толще инструкция и вероятнее трудности и неразбериха.

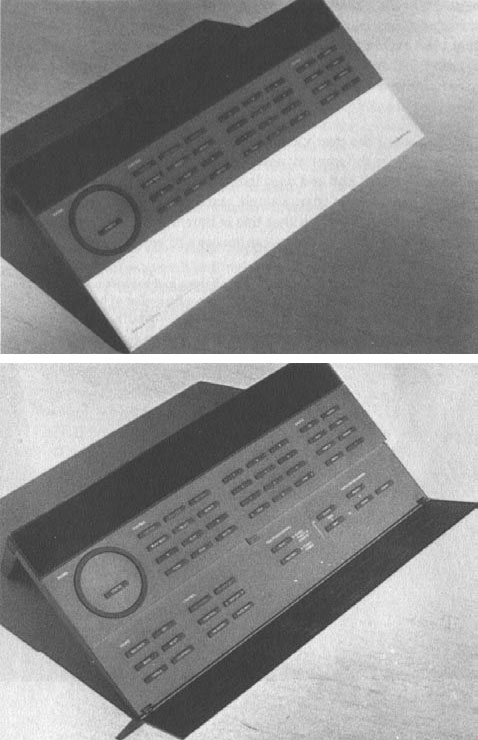

Второй метод – организация. Организуйте, моделируйте, работайте по принципу «разделяй и властвуй». Можно разделить наборы связанных функций, а некоторые из них даже спрятать. В технике это называется модуляризацией. Создайте несколько отдельных функциональных модулей, у каждого из которых будет свой набор регуляторов и свои задачи. Преимущество этого метода в том, что у каждого отдельного модуля есть свои ограниченные возможности и функции, но сумма их не меняется. Правильное разделение элементов управления позволяет преодолеть повышение сложности системы (как можно видеть на рис. 6.9).

Рис. 6.9. Преодоление сложности через организацию. Дистанционный пульт управления (вверху) к комплекту аудиоаппаратуры Bang & Olufsen (на самой аппаратуре нет никаких элементов управления) предоставляет широкие возможности в выборе функций и опций. Применив некоторые принципы, дизайнер упростил его эксплуатацию. Во-первых, кнопки сгруппированы в логические, функциональные модули. Во-вторых, дисплей обеспечивает обратную связь. В-третьих, редко используемые кнопки находятся на невидимой, но при необходимости доступной панели (внизу), что визуально снижает сложность устройства

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК