Юрий Кибец Полководцам и солдатам

А обелиск фундамента не знает

Поднялся он со дна земли родной.

Он грозовою чернотою залит,

Он бел от непогоды снеговой.

Здесь не блуждают в темном лабиринте

Солдат и генерал,

Сержант и замполит,

Они все вместе держат –

Посмотрите! –

Рассветный несгибаемый зенит.

А кто из них и выйдет в чисто поле, –

Тот памятником встанет на века

Стеречь от бед мою и вашу долю…

И солнце, словно щит, в его руках.

…А обелиск фундамента не знает

Поднялся он со дна земли родной.

Бел от костей он,

Черной гарью залит

И алый, словно знамя, надо мной.

Перевод А.Чернышова

Обелиски построились в ряд, а над ними закат как пожарище.

Обелиски со мной говорят словами погибших товарищей.

Николай Благов.

За годы Великой Отечественной войны присвоены звания Героев Советского Союза 12 тысячам человек и самая высшая ступень наград у Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), полководца, Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза. Он также имеет многочисленный награды, в том числе дважды полководческий орден «Победа» за № 1, два ордена Суворова первой степени за № 1 и др.

Жуков Г.К. – участник 1-ой мировой войны, дважды награжден Георгиевским крестом.

В 1941 г – начальник Генштаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, командующий войсками Резервного фронта. Им организована первая в ходе войны наступательная операция по разгрому группировки германских войск в районе Ельни.

Назначен командующим войсками Ленинградского фронта, войсками западного направления. Его несомненная роль в осуществлении Московской битвы, Сталинградской, прорыв Ленинградской блокады, Курской битвы, битвы за Днепр, в Белорусской операции, Висло-Одерской, Берлинской операциях.

Г.К. Жуков принял капитуляцию Вооруженных сил нацистской Германии.

После войны главнокомандующий Группой сов. Оккупационных войск в Германии, главнокомандующий Сухопутными войсками, зам. Министра Вооруженных сил СССР. В 1946 г. снят с должности и назначен командующим Одесского, затем Уральского военных округов. В июне 1953 г. руководил арестом Л.П. Берия.

Национальный герой, пользовался непререкаемым авторитетом в армии и на флоте, умело применял боевой опыт в обучении войск, заботился об освоении новых видов оружия (в 1954 г. лично руководил войсковым учением применения ядерного оружия на Тоцком военном полигоне), вся его жизнь посвящена становлению и укреплению Вооруженных Сил.

Г.К. Жуков обладал огромной силой воли, жестким характером, блестящим организаторским талантом и личным мужеством.

Урна с прахом в Кремлевской стене.

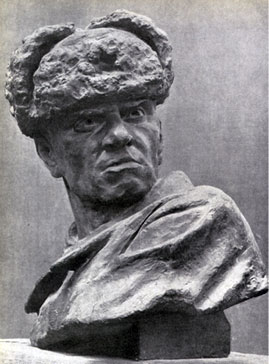

В 1953 году в центре г. Жуков (село Угодское) установлен памятник Г.К. Жукову. Бронзовый бюст полководцу автора Е. Вучетича, архитектора Щусева А.В. – замечательный образец монументальной скульптуры, вносящий особый колорит в облик города.

Памятник – бюст Г.К.Жукова

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский (1895-1977) – дважды Герой Советского Союза, дважды кавалер полководческого ордена «Победа» за № 2, орден Суворова первой степени за «2, видный государственный и общественный деятель.

В годы войны он возглавлял Генеральный штаб. А. М. Василевский разрабатывал планы решающих операций Московской, Сталинградской, Курской битв.

Разработка стратегии Сталинградской битвы в 1942 году сдружила Василевского и Жукова и с этого начинается их долгая преданная дружба.

В 1945 г. А.М. Василевский блестяще спланировал и осуществил разгром Квантунской группировки войск Японии, освободил Маньчжурию, Северную Корею и вернул России исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские острова.

24 октября 1950 года им, как военным министром подписана директива о создании Спецназа ГРУ.

В 1955 году исполнилось 100 лет со дня рождения А.М. Василевского, закрепившего границы России, и за ним закрепилось звания Маршала Победы.

В честь его названы улицы, площади, проспекты, противолодочный корабль, рыболовное судно, нефтеналивной танкер, пик на Памире и др.

Установлен бронзовый памятник– бюст в городском саду г. Кинешма Ивановской области – автор Е. Вучетич, архитектор Артамонов В.

Памятник-бюст А.М. Василевского

Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967) – советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, присвоено звание народного героя Югославии, а с 1957 -1967 – министр обороны СССР.

Еще в 1916 году за боевые действия получил награду – Георгиевский Крест 4-й степени.

Окончил военную академию им. Фрунзе в 1930 г.

В 1937 – 1938 г. полковник Малиновский находился в Испании, в качестве военного советника.

Великую Отечественную войну встретил в должности командира стрелкового корпуса Одесского военного округа. В 1941 году он командующий 6-ой армии, Южным фронтом. Начало войны – много поражений, понижений в должности. Талант военного сказался и как командующий Южного фронта освобождал Ростов – на – Дону. Переименован фронт в 3-й Украинский, которым освобождены – Донбасс, Южная Украина и родной город Одесса.

В 1944 году Малиновскому присвоено звание «Маршал Советского Союза».

Р.Я. Малиновский закончил войну на Дальнем Востоке командующим Забайкальским фронтом.

После смерти кремирован, прах с урной помещен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Именем Родиона Яковлевича названы улицы в городах, в Одессе один из районов города, военная академия бронетанковых войск в г. Москве.

Установлен в 1965 г. памятник-бюст в городе Одесса, автор Е.Вучетич, архитектор Захаров Г.А.

Памятник-бюст Малиновского Р.Я.

Конев Иван Степанович (1907-1973) – советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

В Великую Отечественную войну вступил в должность командующего 19-й армии, затем командующим войсками Западного фронта. Начало войны связано с малоудачными битвами, терпевшими значительные поражения. Поддержка Г.К. Жукова позволила прославиться Коневу И.С. в дальнейшем. Грандиозным успехом его как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция; ему было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.

Личное мужество, образцовое руководство всегда сопровождали И.С. Конева.

Послевоенный период: Главнокомандующий Сухопутными войсками, Главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора, Главнокомандующий Группой Советских войск в Германии.

Именем Конева названы улицы, площади, судно ММФ.

Похоронен И.С. Конев на Красной площади у Кремлевской стены.

Воздвигнут памятник-бюст в деревне Лодейно–Подосиновского района Кировской области в 1950 году – автор Е.Вучетич, архитектор В.А.Артамонов.

Памятник – бюст И.С. Коневу

Черняховский Иван Данилович (1906-1945) – выдающийся военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Награжден государственными и правительственными наградами, был одним из самых молодых и самых одаренных генералов, талант военного раскрылся в Отечественную войну.

Иван Данилович Черняховский окончил Киевскую артшколу, Военную академию механизации и моторизации. В начале войны командовал 28-й танковой, затем 241-й стрелковой дивизиями, 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте, войсками 60-й армией С 1944 года командовал Западным, 3 –им Украинским, Белорусским фронтами.

Ему еще не было и сорока лет, когда он командовал войсками фронта, которые показывали чудеса героизма и храбрости. Высокий профессионал военного искусства, мастер молниеносных танковых ударов, человек живого ума, отзывчивой души, он был любимцем солдат и офицеров. Слава о нем была не только в пределах его фронта.

В 1945 г. тяжело ранен осколком артиллерийского снаряда в Восточной Пруссии, город Мельзак. Был похоронен в Вильнюсе, затем перезахоронен на Новодевичьем кладбище г. Москва.

Его именем названы улицы городов, национальный университет обороны Украины, парки, город Инстербург переименован в город Черняхов.

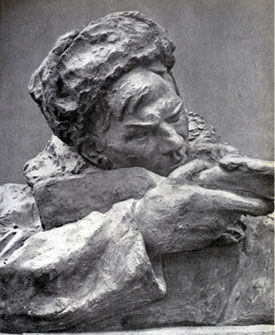

У Вучетича скульптура Чернязовского, – чуть прищуренные глаза, умные, с озорной искринкой, откинутые назад волосы, развевающаяся солдатская плащ – палатка.

Создается впечатление, что Черняховский стоит на поле битвы, разговаривает, рот его слегка приоткрыт. Как можно «оживить» бронзу, чтобы создать впечатление естественного действия?

Смело в скульптуре делать портрет человека с приоткрытым ртом. Ведь передать голос в материале скульптуры очень сложно и смело! Портретное сходство складывается из множества деталей, но надо передать и характер. Евгений Вучетич добился этого, используя художественный вкус и высокое мастерство. Перед нами простое русское лицо, но как он сосредоточен!

Е.Вучетич в своей книге пишет:

«С одной стороны, это командующий войсками, с другой – обыкновенный комбат, мало заботящийся о собственной безопасности; с одной стороны, мудрый полководец, с другой – необычайно горячий человек.

На основании того, что я узнал о Черняховском, я представил его именно таким. Это было наиболее характерным для его кратковременной, как яркая вспышка, жизни».

Потрет дважды Героя Советского Союза генерала армии И.Д. Черняховского 1945

Ватутин Николай Федорович (1901-1944) советский военачальник, пламенный патриот Отечества, выдающийся полководец, генерал армии, Герой Советского Союза.

Выходец из простой крестьянской семьи, Николай Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году.

Битва за Днепр является одним из крупнейших сражений в мировой истории. С обеих сторон в битве участвовали до 4 миллионов человек, а ее фронт растянулся на 750 км.

Силой Красной Армии под командованием выдающихся военачальников, в том числе и Н.Ф Ватутина освободили город Киев в 1943 году.

Н.Ф. Ватутин награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалью «Золотая Звезда»

29 февраля 1944 года во время выезда в войска генерал Ватутин был тяжело ранен бандитами, машина попала в засаду, Николай Федорович скончался от ран в Киевском госпитале.

Похоронен 17 апреля 1944 г. в Киеве, в Мариинском парке.

В 1948 году скульптор Е.В.Вучетич, архитектор Я. Белопольский установили на могиле Ватутина памятник из серого гранита, на постаменте из черного лабрадорита. Общая высота монумента 8,55 м.

Полководец, одетый в походную шинель, как бы наблюдает с днепровских круч за ходом сражений.

Именем освободителя Украины носят улицы в 16 городах Украины.

Его имя носит теплоход «Ватутин», завод в Киеве.

Памятник Н.Ф. Ватутину

Баграмян Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) (1897-1982) – военачальник, дважды Герой Советского Союза, маршал, награжден государственными и правительственными наградами. Службу начал с 1915 г, окончил Высшую кавалерийскую школу, Военную Генерального штаба.

Начальник штаба Юго-Западного фронта, командующий 10-й армии, которая переименована в 11-ю гвардейскую, командующий 3-го Белорусского фронта.

После окончания войны – Главный инспектор Министерства Министерства Обороны СССР, начальник военной Академии Генерального штаба.

После смерти урна с прахом захоронена в Кремлевской стене. Именем Баграмяна названы школа, улицы городов, станции метрополитена, военный полигон в Армении.

Бронзовый бюст автора скульптора Е.Вучетича был усановлен на родине И.Х. Баграмяна в г. Кировобаде, но во время беспорядков был демонтирован вандалами.

Чуйков Василий Иванович (1900-1982) – выдающийся военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, награжден государственными и правительственными орденами, медалями.

Участник Гражданской войны. Окончил военную академию им М.В. Фрунзе, с марта 1940 года был военным атташе в Китае.

В Великой Отечественной войне – командующий 64-й армией, затем 62-ой на Сталинградском, Донском, Юго – Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. За беспримерный массовый героизм и стойкость личного состава 62-я армия получила гвардейское почетное наименование и стала именоваться 8-й гвардейской армией, во главе которой В.И. Чуйков воевал до последнего дня войны.

После войны Главнокомандующий группой советских войск в Германии. Командующий Киевского военного округа, Главнокомандующий Сухопутными войсками, начальник Гражданской обороны СССР, генеральный инспектор группы Генеральной инспекции Министерства обороны СССР.

С именем Василия Ивановича Чуйкова связываются два самых важнейших момента в истории Отечественной войны: оборона Сталинграда и взятие Берлина.

Армией, которая должна была остановить фашистов в Сталинграде, командовал Чуйков. Надо было отстоять город во что бы то ни стало. Основной девиз для солдат и офицеров «За Волгой земли нет.». Наступательная операция Паулюса была остановлена.

Похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане; является единственным маршалом, похороненным за пределами Москвы.

В честь В.И. Чуйкова названы улицы, школы, Пермский военный институт ракетных войск.

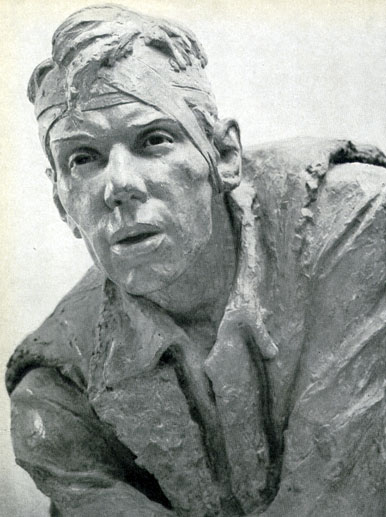

Перед скульптором Е.В. Вучетичем стояла задача изобразить в камне полководца. Выбран костюм военного в генеральской форме. Могучий – по телосложению, с богатырской осанкой и с характерным лицом волевого человека.

Вучетич писал:

«Когда я начал работать над портретом Чуйкова, то особенно не мудрил. Его характер, стиль его жизни, его деятельность настолько ясны, его облик настолько выразителен, что я заботился главным образом о том, чтобы сделать его возможно более похожим. Это был как раз такой случай, где сама жизнь лучше, чем любой замысел художника».

Вучетич был близко знаком с Чуйковым, все черты лица ему хорошо знакомы.

Этот портрет сделан с особой любовью. Лицо выразительное, спокойное, волевой подбородок выдает в нем собранность и лаконичность. Великая ответственность за страну, за народ выражает в глазах и печаль. Города в опасности, сколько много смертей! Тяжело это видеть, переживать. Дорогая цена этих побед, которые придут после тягчайших испытаний.

Отличные качества полководца – уверенность, этот человек не отступит, не дрогнет перед врагом, все взвешенно, все продумано.

Взгляд Чуйкова устремлен в будущее, острый ум понимает действительность.

Весь его внешний вид встает как образ былинного героя русского, готового отдать свою жизнь без страха в защиту своей родной земли.

За плечами большой жизненный опыт и все это мастерски передано скульптором Вучетичем.

Этот портрет как бы говорит, если есть такие военные, то наша страна не будет отдана на поругание! Это портрет мужественного и сильного человека, его облик может вселить всепобеждающую веру в человека.

Вучетич знакомился с многими документами, чтобы выпуклее представить себе характер этого доблестного командующего: боевые инструктивные приказы не только суворовские по своему характеру, но вместе с тем неповторимо чуйковские.

В.И. Чуйков. Этот человек не дрогнет перед врагом

Ефремов Михаил Григорьевич (1897-1942) – военачальник, полководец Гражданской, Отечественной войны, Герой РФ (1996) год посмертно), генерал-лейтенант, награжден государственными и правительственными наградами.

Еще в Гражданскую войну Ефремов пользовался в армии среди солдат заслуженным авторитетом, за глаза называли «наш прапор»

Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Назначался командиром Ярославской стрелковой дивизии, 3-го, 12-го стрелкового корпуса.

По подозрению в 1938 году в связях с «врагом народа» был арестован, устраивались очные ставки, но был освобожден. В 1940 г. ему присвоено звание генерал-лейтенант.

В Великую Отечественную войну – командующий войскам Центрального фронта.

В результате тяжелых, изнурительных боев под Москвой 33-я армия была отрезана и окружена. Ставка ВГК послала за Ефремовым самолет, но он отказался покидать своих измученных солдат и отправил на самолете знамена своей 33 армии. М.Г. Ефремов застрелился, не желая попасть в плен. Тело нашли немцы, похоронили его, испытывая глубокое уважение к мужественному генералу.

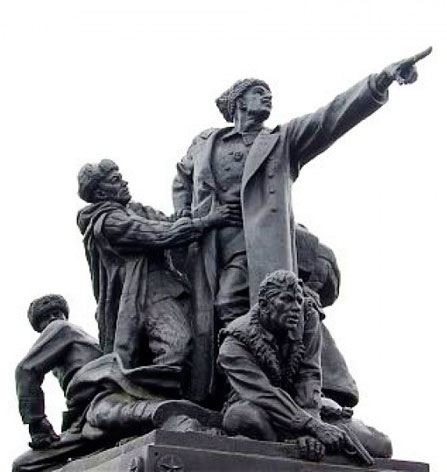

В 1943 г. останки Ефремова были торжественно перезахоронены в г. Вязьме, поставлен величественный памятник в 1946 г. скульптора Е.Вучетича.

Его именем названа школа, улицы городов.

Е.В.Вучетич в своей книге «Художник и жизнь» описывал так:

– Гитлеровское командование, озадаченное героическими действиями ефремовской группы, бросило особые войска с целью во чтобы то ни стало взять генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова в плен живым.

В район действия его группы сбрасывались соответствующие листовки, а кольцо методически, шаг за шагом начало сжиматься.

Уже лично он вел сражения, воюя сам и руководя операциями. Шальная пуля раздробила ему бедро. Солдаты несли своего генерала, а он отбивался от наступающего противника с такой яростью, что вызывал суеверный страх у фашистов.

Вокруг падали люди – свои и чужие, а он был жив, потому что гитлеровцы стремились выполнить приказ фюрера: взять удивительного генерала живым… последнюю пулю он направил себе в висок. Потрясенные мужеством советского генерала, гитлеровцы оказались вынужденными похоронить Ефремова со всеми почестями, соответствующими его высокому воинскому званию.

Как отобразить этот потрясающий, поистине сверхчеловеческий героизм советских людей? Как передать борьбу Ефремова и его товарищей на том этапе Великой Отечественной войны, когда народ, обливаясь кровью, клал на алтарь Отечества самое дорогое – жизнь свою? Как передать драматизм этих событий средствами пластики?»

В 1943 году был объявлен конкурс на памятник генералу М.Г. Ефремову. Вучетич принял участие в конкурсе, и его проект получил самую высокую оценку. Проект был создан скульптором на «одном дыхании», в самый разгар войны. Война продолжалась, на фронте лилась кровь, сотни генералов и офицеров совершали в боях бессмертные подвиги, звали на подвиг и водили в бой своих Солдатов. Работа над памятником продвигалась быстро. Перед скульптором стояла задача – воплотить подвиг в художественном образе через скульптуру. Вучетич думал не о потомках, которые увидят это творение через десятки лет, а о тех, которые сражаются в бою, и которые будут знать, что, идя в бой, Родина их не забудет никогда.

Е.Вучетич и Я. Белопольский писали:

«Памятник, основной идеей которого является моральная сила людей, не может быть решен однофигурно. Поэтому скульптура останавливается на групповой композиции. Групповое решение еще более усиливает монументальность памятника, ибо группа людей, находясь в пространстве, может своим объемом и массой организовать это пространство!» Поставлен величественный памятник в 1946 г. скульптора Е.Вучетича.

Весь памятник воспринимается как единое целое. В центре памятника генерал Ефремов, который, встав во весь свой огромный рост, призывает вперед вытянутой рукой. Четко очерченное лицо с высоким лбом, крепко сжатые губы, энергично поднятый подбородок, выражает несокрушимую волю, внутреннюю силу, могучий дух, любовь к Родине и своему народу. Последние мгновения его не сломили. Рядом ведь с ним его воины: полулежащий спереди раненный с пистолетом в руке, сзади автоматчик и гранатометчик. Они окружают тем самым и защищают своего командира! Скульптор выразил движение, драму через внешние жесты.

Военное время требовало от скульптора выражения идеи победы, непреклонной веры в нее, отображение драматизма событий и защитники проявляют напряжение всех своих физических и духовных сил. Памятник выполнен из бронзы и гранита.

Детали памятника

Детали памятника

Детали памятника. М.Г. Ефремова

Памятник М.Г. Ефремова

Катуков Михаил Ефимович (1900-1976) – советский военный деятель, Маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.

В 1917 году принимал участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде.

В годы Великой Отечественной войны Катуков М.Е. возглавлял 20-ю танковую дивизию. Под командованием полковника Катукова нанесла серьезное поражение немецкому генералу Гудериану, за эти подвиги 4-я танковая бригада получила первой в армии – гвардейское Знамя.

Московская Воронежская, Курская битва, Берлинская операция и везде выдающиеся полководческие успехи бронетанковых войск.

В 1959 году Катукову М.Е. присвоено звание – Маршал бронетанковых войск.

На родине – в селе Большое Уварово Коломенского района Московской области установлен памятник-бюст Катукову М.Е. – автор Е.Вучетич, архитектор Артамонов В.А.

Бюст-памятник Катукову М.Е.

Новиков Александр Александрович (1900-1976) – командующий военно-воздушными силами армии, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.

В Красной Армии с 1919 года, участник Гражданской войны.

В 1930 г. окончил военную академию им. М.В. Фрунзе. В Военно–Воздушных силах с марта 1933 г., освоил профессию летчика-наблюдателя. С 1938 г. начальник штаба ВВС, командующий ВВС Ленинградского военного округа.

Великую Отечественную войну встретил в этой должности, участник боев за Ленинград.

По 1946 год Новиков А.А. – командующий Военно-Воздушными силами армии, одновременно заместитель наркома обороны СССР.

Был инициатором перевода советской авиации на более современные типы самолетов, создание авиационных дивизий, формирования воздушной армии и авиационных корпусов.

По сфабрикованному «авиационному делу» был снят с должности, осужден на 5 лет лишения свободы. В 1953 году с Новикова А.А. судимость была снята, Президиум Верховного Совета вынес решение о реабилитации, возвращены: воинское звание и все государственные награды.

С 1953 по 1955 – командующий Дальневосточной авиации, с 1956 года – начальник Высшего авиационного училища гражданского флота.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Уставлен памятник-бюст в городе Костроме, автор Е.Вучетич.

Памятник-бюст Новикова А.А.

Хрюкин Тимофей Тимофеевич (1910-1953), дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, прославленный летчик–бомбардировщик, воевал в небе Испании, Германии, Китая, Финляндии и России.

Участвовал в Параде Победы в 1945 году.

9 мая 1950 года на родине Героя (Ейск) был торжественно открыт бронзовый бюст. Автор – Е.В.Вучетич, архитектор В. Артамонов. На открытии памятника присутствовал сам Тимофей Тимофеевич.

Бронзовый бюст на высоком постаменте изображает Т. Хрюкина в мундире генерал-полковника авиации, на его груди – ордена и медали. Бюст делался скульптором с натуры и установлен на постаменте из серого гранита. На доске, укрепленной на пьедестале, воспроизведен текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении т. Хрюкина второй медалью «Золотая Звезда».

Памятник-бюст Хрюкину Т.Т.

Гуртьев Леонтий Николаевич (1891-1943) – советский военноначальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.

С 1919 года Л.Н. Гуртьев был призван на службу в Красную Армию, и с этого времени вся его профессиональная деятельность связана с военной службой. С 1937 г. – начальник Омского военного училища им. М.В. Фрунзе.

В Великую Отечественную войну к 15 июня 1942 г. ему было поручено сформировать омскую 308-ю стрелковую дивизию.

Леонтий Николаевич погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орел во время минометного обстрела, закрыв своим телом командующего 3-й армии генерала А,В, Горбатова.

За мужество и храбрость ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г.

Совет Народных комиссаров постановил воздвигнуть в городе Орле памятник командиру прославленной части сибиряков генералу Гуртьеву Л.Н. В 1954 г. на месте захоронения был установлен памятник – скульптор Е.Вучетич, архитектор Я.Б. Белопольский.

Именем генерала Л.Н. Гуртьева названы улицы, школа, установлены мемориальные таблички в г. Орле и г. Омске.

Памятник Л.Н. Гуртьеву

Пересыпкин Иван Терентьевич (1904-1978) – народный комиссар связи, маршал войск связи уже в 37-летнем возрасте.

Награжден государственными и правительственными наградами.

После окончания военной электротехнической академии в 1937 году назначен военным комиссаром научно – исследовательского института связи, с 1939 г. – нарком связи.

Во время Великой Отечественной войны обеспечивал управление войсками связи. Непосредственно участвовал в битве за Москву, Сталинградской битве, Курской, в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики.

1947-1957 – начальник войск связи сухопутных войск, с 1958 г. – военный инспектор советников Министерства обороны.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Гречко Андрей Антонович (1908-1976) – военачальник, государственный деятель, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, герой ЧССР, имеет другие государственные и правительственные награды.

В 1936 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1941 году – Военную академию Генштаба.

В первые дни Великой Отечественной войны работал в Генеральном штабе, затем командующий 34 кавалерийской дивизией, командующий 47, 18, 56, 1-й гвардейской армией. Отличился в битве за Кавказ.

После окончания войны Гречко – главнокомандующий группой Советских войск в Германии, с 1960 г. – заместитель министра обороны СССР, а с 1967 до своей кончины – министр обороны СССР.

Похоронен на Красной площади, урна с прахом замурована в Кремлевской стене.

Его именем названы улицы, имя его присвоено Военно-морской академии.

Бронзовый бюст Гречко установлен село Куйбышев Ростовской обл.

23 февраля 1943 года гвардии рядовой Александр Матросов 56 гвардейской стрелковой дивизии в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии рядовому Матросову Александру Матвеевичу посмертно присвоено звание Героя оветского Союза.

Навечно зачислен в списки 1-й роты 254 стрелкового полка Героя Советского Союза Александра Матросова.

Железные пчелы гудели, сбирая кровавый мед

И шел рядовой гвардеец прямо на вражеский дот.

В минных ожогах бурый февральский снег

Черная амбразура – и перед ней человек.

И те его полюбили, кто с ним не был в бою, –

Как будто его не убили, Матросов идет в строю.

Слава его живая – к нашей победе мост, –

Силу врага сжигая, нас подымает в рост.

Илья Френкель

Александр Матросов родился в г, Днепропетровске. Он рано потерял родителей, было трудное детство, воспитывался в детском доме.

Шел грозный, полыхающий огнями войны 1941 год…

Матросов рвется на фронт и пишет письмо Народному комиссару обороны товарищу Сталину с просьбой отправить его на фронт. Ему – 17 лет. И только в сентябре 1942 года сбылась заветная мечта восемнадцатилетнего Александра Матросова – его призвали в армию.

Он воевал в составе 91-й Отдельной стрелковой бригаде добровольцев – сибиряков.

22 февраля проводилось собрание перед предстоящем боем в районе старинного русского города Великие Луки, за рекой Ловать. На собрании выступил рядовой Матросов, держа в одной руке шапку, в другой автомат и, он смущаясь, сказал:

– Дорогие товарищи! Завтра мы будем драться с врагом. Здесь, под Великими Луками, так же, как двадцать пять лет назад, наши старшие братья дрались с ним под Псковом и Нарвой, Теперь и нам, их сыновьям и внукам, пришел черед спасать от фашистских бандитов самое дорогое, что у нас есть, – жизнь родного государства, жизнь Родины…

Мне очень хочется жить, но, если надо будет отдать свою жизнь, чтобы разгромить врага, я ее отдам без колебаний. Я твердо уверен, что завтра в бою мы уничтожим врага!

Пулемет вражеского дзота свинцовой струей не давал развиваться атаке, уже погибло несколько бойцов. Александр Матросов попросил командира:

– Разрешите мне, товарищ старший лейтенант, покончить с этим проклятым дзотом?.

Перебежками Матросов добрался до дзота, лежал в метрах шести от полыхавшей огнем амбразуры. Гранат не было, автоматный диск был пуст. Он приподнял свое тело, сделал два огромных прыжка к амбразуре дзота, и не выпуская из руки автомат, бросился грудью на огненное жало пулемета. И сразу же

Над круглой поляной стало тихо.

В годы Отечественной войны более 300 бойцов, командиров, политработников партизан., представителей всех национальностей нашей страны, совершили такой же подвиг, как и Александр Матросов.

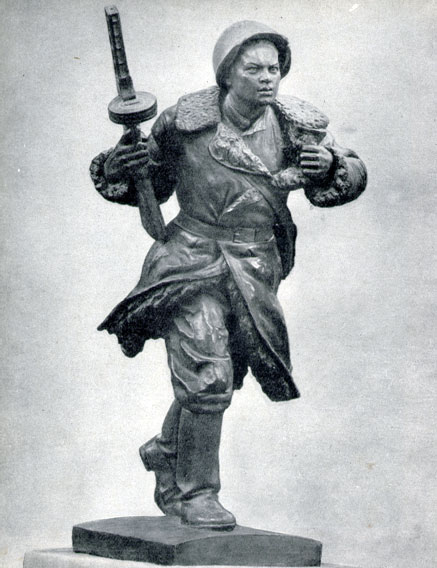

Евгений Вучетич в скульптурном портрете Александра Матросова вложил отеческую любовь. На портрете боец как бы говорит:

– Я так хочу жить, я так молод.!

Но сосредоточенный его взгляд подтверждает готовность совершить подвиг.

Курбе утверждал: – «Ни одна эпоха не может быть воспроизведена никем, кроме ее собственных художников, тех художников, которые жили в эту эпоху»

Герой Советского Союза Александр Матросов

Герой Советского Союза гвардии – рядовой А.Н. Матросов

?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК