Скульптуры. Портреты Горельеф ВДНХ г. Москва

Еще 26 июля 1939 года принято Постановление Совета Народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «Об открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки».

Закрывалась ВСХВ из-за войны в 1946 г. Была законсервирована на 10 лет.

Случайно ли, что во время войны на территории ВСХВ не упала ни одна вражеская бомба!

25 октября 1948 г. Совет Министров СССР возобновил работу выставки, комплекс масштабной перестройки и руководили реконструкцией архитектор А.Ф. Жуков и великий советский скульптор Евгений Вучетич.

28 мая 1958 г. Советом Министров СССР выставка была названа ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства).

Пресса писала, что ее можно поставить в один ряд с Версалем и Петергофом и, была введена в строй станция Московского метрополитена «ВДНХ»

В 1992 году ВДНХ была переименована, а Государственное акционерное общество ВВЦ (всероссийский выставочный центр). Павильоны были розданы в аренду.

1 августа 2014 года исполнилось 75 лет со дня открытия ВДНХ.

Занимаемая площадь выставки 136 гектар. Статистика утверждает, что ВСХВ. ВДНХ, ВВЦ, посетили каждый восьмой житель планеты.(Портал Москвы)

«С апреля 2014 года по июнь на ВДНХ проводились реставрационные работы. Была проведена огромная работа на 49 главных объектах» – заявил мэр Москвы С.Собянин, которому присуще масштабное мышление.

При проведении этих работ обнаружен горельеф. 1954 год. Открывается горельеф на ВДНХ «Советскому народу слава», находящемуся в Главном павильоне выставки, который создается бригадой во главе с Е. Вучетичем.

Многоплановый горельеф – особый вид рельефа, в котором воплощаются темы жизни, показываются события с участием значительного количества людей, охваченным единым настроением.

Горельеф «Советскому народу слава» изготовлен огромного размера в 90 кв. метров, глубиной 62 см. В этом рельефе изображено более полутора тысячи человек, лучшие представители многомиллионного, многонационального народа.

В центре композиции – рабочий и колхозник.

Изображенные персонажи объединяются в определенные группы, связанные сюжетно и составляющие единую композицию.

В группе слева показан воин-защитник рубежей нашей Родины, ученый, идущий вместе с молодой работницей, артистка, в создании образа которой А. К, Тарасова, рабочий, несущий знамя, хлопкороб, семья шахтера, молодежь, детвора с учительницей.

На центральную группу с улыбкой смотрит старый рабочий, лицо которого испещрено морщинами, который участвовал в Великой Отечественной войне и, который продолжает находиться в строю.

В центральной группе такие де люди, как и в боковых, но они идут как-то особенно, являясь как бы организующей силой.

В глубине изображены новостройки, дворцы, а над центральной группой полыхает океан знамени.

Вся композиция полна движения, чувств, торжественной приподнятости.

Общее перспективное построение дано по двум горизонталям:

Один – для архитектуры и другой – для людской массы.

Над этим рельефом работали группа талантливых людей.

Соавторами выступают: П.З. Фридман, Л.Д. Муравин, Н.П. Белугин, Д.И. Никитин при участии архитекторов А.П. Великанова, В.А. Демина.

Работа продолжалась в течении трех лет. Творческая группа за сравнительно небольшой отрезок времени создала огромное произведение, запечатляющее в вечном материале великое событие. Напряжение в работе было значительным. Каждый проходил в течении трех лет расстояние в день не менее несколько километров и источник освещения оставался неизменным.

В своей книге «Художник и жизнь» Евгений Вучетич вспоминает:

– В период окончания работы над горельефом «Советскому народу слава» Евгений Вучетич вспоминает:

– В период окончания работы над горельефом приходило много разных людей. Их интересовал новый тип рельефа, о котором в нашей среде уже начинались разговоры.

Большие споры вызывал вопрос о глубине рельефа, истинная глубина составляла всего 62 см. Многие залезли на стремянку с рейкой, рулеткой и отвесом, и лично проверяли расстояние в глубину. Спустившись и став снова перед рельефом, они изумленно разводили руками.

Этот рельеф получил высокую оценку со стороны многих наших деятелей, так и со стороны зарубежных.

Это была необычайно вдохновенная пора моей жизни, хотя и необычайно трудная, я бы даже сказал, драматическая, потому что этот рельеф лично мне дался большой кровью.

Многоплановый рельеф открывает очень широкие перспективы для воплощения самых различных событий общенародного, общечеловеческого значения. Но он и очень дисциплинирует, требует большой грамоты, знания законов построения линейной, воздушной и пространственной перспективы, а также большого мастерства…

В своей книге «Художник и жизнь» Евгений Вучетич вспоминает:

– В период окончания работы над горельефом «Советскому народу слава» Евгений Вучетич вспоминает:

– В период окончания работы над горельефом приходило много разных людей. Их интересовал новый тип рельефа, о котором в нашей среде уже начинались разговоры.

Большие споры вызывал вопрос о глубине рельефа, истинная глубина составляла всего 62 см. Многие залезли на стремянку с рейкой, рулеткой и отвесом, и лично проверяли расстояние в глубину. Спустившись и став снова перед рельефом, они изумленно разводили руками.

Этот рельеф получил высокую оценку со стороны многих наших деятелей, так и со стороны зарубежных.

Это была необычайно вдохновенная пора моей жизни, хотя и необычайно трудная, я бы даже сказал, драматическая, потому что этот рельеф лично мне дался большой кровью.

Многоплановый рельеф открывает очень широкие перспективы для воплощения самых различных событий общенародного, общечеловеческого значения. Но он и очень дисциплинирует, требует большой грамоты, знания законов построения линейной, воздушной и пространственной перспективы, а также большого мастерства…

Вучетич ставил перед собой задачу – портретный жанр, этот жанр считал отдыхом.

Он говорил:

– Человек является главным объектом всех видов искусства. Центральная задача искусства – это раскрытие внутреннего мира человека, порой очень сложного, противоречивого, отмеченного печатью острых жизненных коллизий. Поэтому психологию человека нельзя понять в отрыве от всего того, что его окружает, что на него действует.

Совершенно закономерно, что портрет имеет в искусстве исключительно важное значение.

Портрет – особая область искусства. В портрете художник обязан отразить знаменательные социальные явления своего времени через портретную характеристику конкретного человека. Но ведь все люди очень разные, обладают совершенно различными внешними чертами, различными взглядами на жизнь.

У всех этих очень разных людей есть нечто общее, что их объединяет. И будь то положительная личность или отрицательная, она является личностью конкретного времени, своей эпохи, на челе которой время ставит незримую печать, причем это делает независимо от самого человека. Печать времени, которая позволяет в творчестве подлинных художников отличать один портрет от другого. С самого начала творческой деятельности художника Вучетич никогда не увлекался просто внешними чертами человека, какими бы интересными они не были. Он не вылепил ни одной скульптуры, где главной задачей было изображение какого-то особенного лица, его интересовала сущность человека.

Когда ваятель работает над бюстом, все его внимание сосредоточено на образе человека, которого он лепит. Важно постичь форму головы, строение лица, очертание лба и подбородка: ведь черты внешнего облика говорят о его характере.

Но жест, движение также говорят о душевном состоянии, а фрагменты одежды могут усилить выразительность скульптуры.

Основной трудностью в работе над серией портретов является незнание характеров, психологии, особенностей.»

Ему принадлежит большая галерея скульптурных портретов – эта работа составляет значительную часть его творчества и представляет широкий круг людей интеллектуального и физического труда – ученых, государственных деятелей, близких художников по духу. Старался выявить в человеке его незаурядность – неслучайно среди его персонажей немало известных людей. Работа с людьми требует индивидуального подхода., какой бы материал Вучетич на выбирал ему всегда удавалось его «оживить». Художник передает камню, броне, гипсу теплоту и мастерство своих рук, наполняя свои творения пульсирующим ритмом жизни. В скульптурах сохраняется народная память, а время оставляет свой след на вытесанных, изготовленных человеческими руками формах.

Вучетич Е.В.:

– из задуманной серии портретов, я сумел осуществить многое, одних только военных более сорока. Где находятся сейчас многие из них, сказать не могу, потому что отправляли в музеи разных городов. По своей неопытности собственной каталогизацией не занимался, и поэтому местонахождение многих портретов мне неизвестно… Только на целине удалось сделать очень много – 20 портретов, которые впоследствии были вырублены в мраморе. Все они находятся в Казахской картинной галерее им, Т.Г. Шевченко в городе Алма – Ате».

Сперанский Алексей Дмитриевич (1888-1961) – советский ученый-медик в области физиологии и патологии, академик АН СССР, и АМН СССР, ассистент И.П. Павлова. С 1934 года – заведующий отделом общей патологии Всесоюзного института экспериментальной медицины в Москве.

С 1945 года Сперанский А.Д. работает директором института общей и экспериментальной патологии АМН СССР, награжден двумя орденами Ленина, медалями, лауреат Сталинской премии.

Создавая портрет академика Алексея Дмитриевича Сперанского, ученого с мировым именем, с ярким и своеобразным дарованием, Вучетич увидел в нем силу и волю, железный характер., этот ученый казался вождем. Вучетич работал над этим портретом, когда ему самому было 32 года. Лицо ученого своеобразно: рот большой, тонкая линия упрямо сжатых губ подчеркивало необыкновенную, огромную волю. Человек умный и знающий, он умел идти напролом.

Однажды он сказал Вучетичу, шутя:

– Дорогой друг, ведь мой портрет вылепил я сам, но только твоими руками.

И это было недалеко от истины.

Уходя летом 1941 года на фронт, Вучетич зашел к Сперанскому поздно ночью, чтобы проститься.

Позвонил. Дверь открыл сам Сперанский. Он внимательно посмотрел сначала на него, потом на часы и сказал:

– Все ясно. Уходишь?

Дома все спали. Сперанский был в пижаме, домашних шлепанцах.

Вучетич утвердительно кивнул головой.

– Сам конечно? Правильно. Иначе и быть не могло. Очень хорошо, что пришел.

Он достал из шкафа хрустальный графинчик и две рюмочки. Сидели молча. Потом он достал из сейфа небольшой кусок толстого карандаша, дал его Вучетичу. На карандаше было написано «А.М. Горький».

– Этот карандаш подарил мне Алексей Максимович, теперь допишу «Е.Вучетич».

Отдавая мне этот карандаш, Сперанский сказал:

– Возьми дружок. На счастье…Эта штука и мне в свое время принесла много счастья.

В 1954 году, неожиданно Вучетич получил от Алексея Дмитриевича письмо. Это было умное и интересное письмо. В нем была такая фраза:

«Дорогой мой, прошло столько лет, миновало столько событий, какое огромное количество людей ушло из жизни, в том числе наших с тобой знакомых…»

История работы над портретом Сперанского очень поучительна и главное, чем больше талант человека, тем благороднее он по своим душевным качествам, тем больше растет и сам художник от соприкосновения с ним. Трудно переоценить ту огромную роль, которую великий ученый сыграл в становлении художника.

Чтобы вылепить портрет, Евгений Вучетич работу разделял на четыре этапа:

Первый – это знакомство с людьми, знающими человека, портрет которого предстояло вылепить. Для выяснения истины нужно было выслушать как можно больше количество людей.

Второй – это знакомство с самим делом, которым занимается сам человек.

Третий – знакомство с фотоматериалом, изучение фотографий начинается после того, как составление мнение о человеке.

Четвертый – это личное знакомство, встреча и беседы за работой.

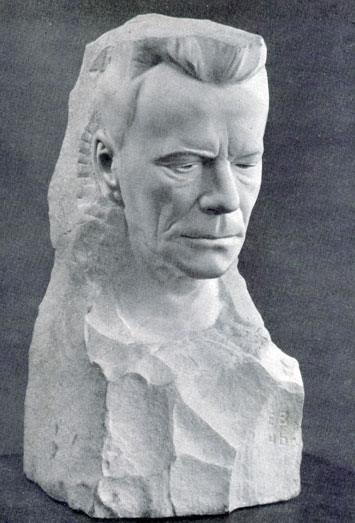

Академик А.Д. Сперанский 1946 г.

Михаил Александрович Шолохов, – лауреат Нобелевской премии, выдающийся писатель и общественный деятель. О живописном или скульптурном портрете Шолохова разговор велся давно. Шолохов упорно отказывался от всех предложений такого рода, ссылаясь на занятость и невозможности найти время для позирования. Предполагалась его великая скромность, на что Шолохов любил говорить: «Скромный у бога теленка съел.»

Как же с такой скромностью создать эпопеи о русском народе, о Гражданской войне, о преображении русской деревни?.

Своими произведениями Шолохов утвердил свое назначение в литературе с мировой известностью.

Взаимный интерес двух художников позволил им встретиться. Шолохов отказался позировать, так как не мог сидеть без дела, он исполнял обязанности депутата. Между ними состоялся такой разговор:

– Ну что, – спросил с юмором Шолохов, – мне сидеть часами истуканом?

– Нет, Михаил Александрович! Ни в коем случае… Чувствуйте себя свободным, как будто меня нет рядом! Занимайтесь своими делами, – продолжал Вучетич, – Я постараюсь тоже не слышать, что вокруг вас происходит…

– А как же тогда с природным сходством?

– Я сказал, что я не буду слышать, но я не сказал, что не буду видеть!

– Льготные условия! – согласился Шолохов.

Шолохов занимался своими депутатскими делами, принимал людей, а потом часами оставаться наедине с Вучетичем. На станке у ваятеля лежал кусок глины, но он к нему не притронулся ни в первую, ни во вторую встречу. Внешний облик портрета для подлинного художника не сложен, а внутренний мир, душу человека раскрыть намного труднее. Мастер резца должен не только вжиться в этот образ, но и передать в своем искусстве. И скульптор, и писатель, два человека великого таланта и мышления быстро нашли общий язык. Им было интересно в общении. Шолохов, как депутат оперативно решает деловые вопросы, встречаясь с людьми, а между делами – шутки, смех. У скульптора создавалось впечатление, что перед ним сам дед Щукарь, веселый рассказчик. Евгений Вучетич не выдержал и задал вопрос Шолохову:

– Вы такой интересный рассказчик, живо воспринимаете все вокруг, а почему об этом не напишите?

– Не могу, – ответил Шолохов. – Рассказывать интересно, писать скучно… Мне нужны катастрофы, нужны столкновения, когда человек раскрывается до самой последней глубинки. «Тихий Дон» – это Гражданская война, брат на брата, отец на сына шли… «Поднятая целина» – это коллективизация, надвое рубили деревню… Ну и Отечественная война… И все! От этих тем уйти уже не могу!

Так вот она и отгадка! Художник трагического плана, трагических страстей.

Наутро после этих слов впервые пальцы Вучетича коснулись глины. Внешнее сходство родилось мгновенно, с высочайшим профессионализмом.

А передать и отшлифовать внутренний мир портрета очень трудно, годы и годы работы стоят перед этим.

От прикосновения скульптора к частям лица меняется его выражение. Вот две складки рассекают высокий лоб Шолохова. Художник сдвигает и раздвигает брови, в окончательном варианте брови сдвинуты. В таком изображении складки на лбу несут нагрузку трагичности. На висках оживают пульсирующие вены – признак не только сангвиника, но и признак возраста, который дает право на раздумье о судьбах современников, раздумье и беспокойство. А высокий лоб и заброшенные назад волосы подчеркивают мыслителя.

А глаза, глаза… Они прикрыты, с лукавым огоньком. Портрет еще не завершен, показан Шолохову:

– Давай, давай посмотрим, – сказал он, ухмыляясь в усы.

Встал из-за стола и, обойдя вокруг скульптуры, начал ее внимательно рассматривать, прищуривая то один, то другой глаз и наклоняя голову то на одно плечо, то на другое.

– О чем он думает? – кивнул Шолохов в сторону портрета.

– О судьбе человека.

– Так, так. Мрачная, значит, она – это – судьба у этого человека.

– А чему радоваться?

– Жизни, – тихо сказал он.

Опять долго длилась пауза.

– Ну, ладно, Женюшка, а как же насчет нашей с тобой ухмылки?

– Какой ухмылки?

– Как какой? Казачьей.

– Не будет ухмылки.

– Как же так?

– Нечему ухмыляться.

Шолохов откачнулся так, будто кто-то силой принудил сделать это.

– Но ведь казак не может иначе. Если даже он помирать будет, все равно с ухмылкой в усах.

И Вучетич понял, что одними трагическими тонами этот портрет делать нельзя, это будет большой неправдой для образа писателя, хотя в его произведениях, описано много трагических моментов: смерть Аксиьни в «Тихо Доне», смерть Наталии, смерть Ильничны, смерть Дарьи, смерть Пантелея Прокофьевича, главных и любимых героев Шолохова, судьба Григория Мелехова, Черное солнце, которым заканчивается роман – это сильнейшие страницы, написанные писателем.

Вучетич показал в своем портрете с помощью резца раздумье писателя над судьбами мира, над печалью и беспомощностью человека, и все таки в уголках его губ просматривается улыбка, признак радости и любви к жизни.

Работа в Ростове сблизила двух великих художников, два больших таланта.

В Москве они в последующем часто встречались. Каждый раз, переступая порог дома Вучетича Шолохов загорался горячей завистью к работоспособности своего друга, но иногда и делал дельные замечания. Просмотр завершенных и незавершенных работ приносили Шолохову огромное удовлетворение.

24 мая каждого года в станице Вешенской состоятся празднования со дня рождения писателя Михаила Шолохова. На празднования собираются десятки тысяч человек из различных уголков нашей Родины.

Гости посещают дом-усадьбу М. Шолохова, музей-заповедник, которые известны в России и за рубежом, как уникальные памятники русской культуры, истории казачества, донской природы.

В экспонатах музея бережно сохраняются личные вещи писателя; особое внимание привлекает комната лауреата Нобелевской премии М. Шолохова с атрибутами этикета ее вручения.

Фонды музея пополняются с надежной их защитой. Среди них и скульптурный портрет из мрамора великого зодчего Е. Вучетича.

В своей книге «Художник и жизнь» Вучетич пишет:

– Михаил Шолохов не только еще и выполнял свои депутатские обязанности, но живо интересовался жизнью Ростовской области. За ним беспрерывно тянется вереница разных людей. Правильно я решил сделать образ этого великого советского писателя, донести замысел до сердец человеческих…

В эти дни торжеств на эстрадной площадке парка им. Горького состоятся выступления казачьих творческих коллективов. Чудесная набережная Дона встречают гостей скульптурой героев книги «Тихого Дона» Аксиньи и Григория Мелехова.

На Дону устраиваются понтоны, на которых монтируется сцена и под громкие аплодисменты зрителей приветствуются выступления гостей, художественных коллективов из Ростова, Новочеркасска, Воронежа, Севастополя, Москвы и других городов.

Директор мемориального музея Александр Михайлович, внук М.Шолохова радушно встречает гостей. Всей своей деятельностью он осуществляет защиту исторической ценности писательского мастерства с передачей атмосферы того времени.

Шолохов с автором книги

Кульминационным моментом проходит салют на реке Дон, по которому плывут зажженные свечи по количеству даты рождений М. Шолохова.

В наше непонятное время в школьных программах заложено только несколько часов на изучение произведений М. А. Шолохова, но как почитают люди нашей страны великий талант писателя. На праздновании половину зрителей составляют молодые люди со своими детьми, что отрадно видеть, как проявляется любовь к творчеству М. Шолохова и ярко выражается единение людских душ и сердец.

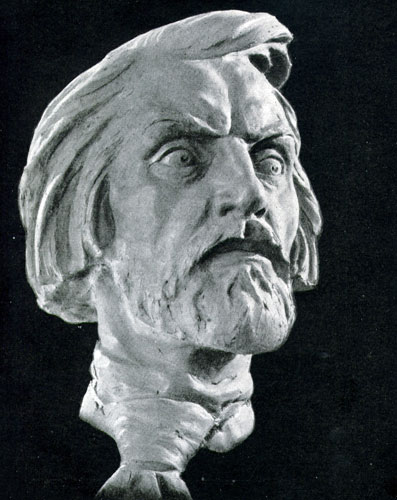

Раздумье М.А. Шолохова над судьбами мира

Степан Разин интересовал Вучетича давно, еще с мальчишеских лет. Рос он на Дону, слышал привольные донские песни, в которых запечатлелась широта необъятных степных просторов. Они как будто несли в себе обрывки эха, рождаемого самой степью. Видел он лихих казаков, купание коней.

Широкая разгульность, обусловленная характерами казаков и укладом жизни, под стать самой природе, а также необычно сложные проблемы, возникшие в самом донском казачестве – все это перекликалось с песнями о Степане Разине.

Известно около 200 записей песен о нем, две из них записал А.С.Пушкин, которые он услышал от своей няни Арины Родионовны.

Вучетич бывал в Новочеркасском и Старочеркасском краеведческих музеев, где находились два-три портрета Разина, тысячные копии каких-то изображений, связанные с ним какие-то реликвии… Все это было интересно, возбуждало его мальчишеское воображение, вызывало волнение. Евгений много читал о Разине. Его отношения к Степану Разину были неоднозначными. Уж больно хорошо о нем пелось в песнях, но официальные материалы вносили противоречия. Анафеме Степан Разин предавался только в церкви. Казаки старательно молились Богу, но когда приходили домой начинали петь о нем песни, возвеличивая его необыкновенно.

Уже тогда по-детски Евгений испытывал чистый и искренний интерес к этой сильной личности. Душа его желала, чтобы Степан Разин был положительным героем, поскольку услышанное от народа было настолько хорошим, красивым, что жалко было расстаться с этим прекрасным образом юности.

Не мог Разин предводительствовать ватагой. Он был настоящим, большим человеком, любившим простого русского мужика, забитого до невозможности.

Когда совершил очередную поездку на родной Дон, он, Степан Разин вдруг встал перед Вучетичем полностью и во всем величии. В 50 годы при посещении Русского музея в Ленинграде остановился перед изображением Разина. В этом музее картина Сурикова, который несколько раз переписывал лицо Разина. «Степан Разин» – это его картина-песня.

Коненков создал декоративную композицию «Степан Разин с ватагой», которая находится в этом музее.

Заповедный уголок Разина, его родина – это станица Старочеркасская на Дону. В 1921 году стараниями станичных учителей матери и дочери А.М. и Е.М. Гриневых открыт музей им. Степана Разина.

Вучетич бродил по музею, и вдруг в сознании возникла совершенно законченная композиция. Она родилась так быстро и, была такой четкой, что кажется даже глаз не закрывал, как обычно он делал, когда хотел ясней увидеть новый образ.

Постояв еще немного и окончательно зафиксировав в своей памяти, он бросил все ленинградские дела и в тот же вечер уехал домой, в Москву. Выходя на улицы большого города, Вучетич вглядывался в лица прохожих, стараясь запомнить и лица, фигуры, их движения. Приходя домой, он не откладывая, рисовал их облик и поздно вечером просматривал все эскизы.

Сидя на своем легендарном утесе, Степан Разин погружен в глубокую думу.

О чем же? Сердце его преисполнено огромного чувства любви к русскому мужику.

В скульптуре раскрыты стороны его характера.

Режде всего – это, твердость Степана, его решимость.

Второе – это любовь Степана к жизни, но только особая, любовь богатыря к слабому, и нежному – могучая, красивая, настоящая любовь. Когда сильный человек держит в руках тоненькую былиночку, полевой цветок, он держит их с особой осторожностью.

И третье – это тяжелые думы Степана о мужике русском, о его жизни.

Чтобы яснее представить облик Степана Разина – поехал на его родину. Достав фотографии с портретом Разина, московские наброски и эскизы, Вучетич уехал в Ростов, чтобы найти подходящего человека и сделать его портрет.

Ваятель долго искал подходящую модель для своей задуманной скульптуры. Искал не в Москве, а на родине атамана.

В поисках натуры Вучетич придирчиво осматривал сотни казаков – от одного человека возьмет шею, от другого плечи, от третьего очертания спины. Твердый карандаш свел с таким трудом накопленные этюды в единый рисунок и обнаруживал, что образ у него получается неубедительным.

И тогда Вучетич обратился к представителю власти.

– Мне нужен натурщик, Среднего возраста.

– И чтобы он был красивым?

Когда-то красивым, но уже увядающим. Его фигура должна быть чуть уставшей.

– Почему уставшей?

– От дум, от забот.

Целые сутки объехал со своим помощником по казачьим селам, но не могли найти подходящего человека. Стали перебираться на пароме и вдруг паромщик – это то лицо, которое он искал. Крепкие руки, уверенность в фигуре, крупная по отношению к фигуре голова, сосредоточенный взгляд. Присмотрелся к нему, сравнил с миниатюрой, перед ним был чернобородый, крепкий, с характерными чертами лица.

Вучетич ставил своего натурщика в сотни различных поз, вот его нога резко согнута в колено, тяжесть тела и дум перенесена на бедро, корпус для равновесия в позе оперся на уступ утеса, в руках держит цветок бессмертника, утверждая этим бессмертие человека, который отдавал свою жизнь другим людям. Работать с таким натурщиком было просто. Будущая скульптура приобрела под его карандашом четкие очертания.

– Как вас отблагодарить?

Паромщик смущенно ответил:

– Одно общение с вами чего-то стоит.

Через несколько дней голова скульптуры была готова, это было самое трудное.

По возвращении в Москву началась долгая кропотливая работа.

В мастерской Вучетич лепил фигуру Степана Разина, лепил неторопливо, вдумчиво.

Устанавливая отношения между выступами и впадинами. Скоро Вучетич принялся за обработку контуров лица, у фигуры появилась своя индивидуальность, размер, пропорции.

Часто Вучетич сидел около фигуры Разина и сосредоточенно думал, разговаривая сам с собой, продолжая жить только этим. Теперь у скульптуры вырисовывался свой лик, своя индивидуальность, у него определились свои пропорции. Все внимание было уделено тому, что вложить в руки этому суровому и заботливому человеку. Цветок, цветок бессмертника, ключевая деталь.

Ваять – это значит отсекать главное, проникая в него внутрь. Чувство встречи с таким человеком в скульптуре – это чувство трепетности, жажда знакомства с каждым новым штрихом. Бессонные ночи творчества и утром встреча такого незнакомого и уже близкого человека. Недели и месяцы постоянного напряженного труда. Первоначальная обработка статуи была позади. Вырисовывалась из подсобного материала фигура.

За спиной у Разина волжский утес, который много видел и пережил, человеческие волнения, любовь и страдания Тяжелый сапог опирается на утес. Каждое прикосновение к нему должно об этом кричать, передавая вековую историю. Человек оперся на камень, как – бы прося у него поддержки. Прикасаясь вновь к изваянию, Вучетич своим сердцем ощущал боль сидящего перед ним человека. Натруженные руки скульптуры выражали силу в каждом кусочке мышц. И автор был упорным. Вдохнуть жизнь в скульптуру.

Под поверхностью лица и рук пульсирует кровь, особенно это заметно на правой руке, которая привыкла держать часто оружие. Кафтан одет богатый, все есть у этого красивого мужчины.

Любим женщинами, в еде особой заботы нет Почему тяжелых думы заставляют опустить голову. Ваятель с величайшей осторожностью касался щек, крупного носа. Как передать глазам напряжение души. Если нет души, нет и скульптуры и поэтому скульптор навсегда остается жить в своем произведении.

Вспоминается любопытный разговор в мастерской Вучетича.

К нему зашли рабочие ленинградского завода «Монументскульптура». Встреча была дружеской, сердечной.

Ленинградцы восторгались статуей, обсуждали, как лучше ее отливать. Один из рабочих вдруг спросил:

– И долго вы, Евгений Викторович, над ней работаете?

– Да уже лет пять с хвостиком, – ответил скульптор.

– Хочу хоть одну вещь без пожара сделать, в спокойной обстановке, в нормальном темпе, – полушутя. полусерьезно пояснил он столь необычный, большой срок.

Торопливость, спешка, стремление во что бы не стало сделать к определенному сроку, обязательно успеть – это слабость многих ваятелей. Результатом являются – посредственность.

Большое нервное напряжение отражалось на родственниках автора. Как им понять его?

Постоянные споры скульпторов, художников на всех сборах, собраниях.

Реализм не современен. Абстракционисты доказывали:

– Автор должен изображать увиденное – через свой талант!

Вучетич часто выступает в печати. 3 марта 1959 года в газете «Красная Звезда» появилась большая обстоятельная статья «Что такое абстрактное искусство»

«Абстракционизм, – писал Вучетич, – это беспочвенный космополитизм умирающего искусства. Не случайно, ведущую группу самых крикливых, самых модных и в то же время самых пустых и бессодержательных художников Запада и Америки составляют различные отщепенцы лица, потерявшие связь с народом, с родной почвой, на которой только может расти и развиваться настоящее, налитое соками жизни, окрашенное сиянием солнца, наполненное дыханием свежего ветра родины искусство!»

Метод реализма дает безграничные возможности для творческих исканий, результате которых создаются произведения, глубокие по содержанию, которые воспитывают людей, помогают жить.

Усталый от споров Вучетич заходит в мастерскую и любовно смотрит на свое творение. Рука Степана Разина живая, вся его фигура передает тяжелые мысли. Так видит художник, таким видели люди Степана, посвящая народные песни и таким его будут видеть и последующие столетья. Работа над скульптурой «Степан Разин» продолжалась более пяти лет.… Фигура Степана Разина находится в экспозициях музея – заповедника истории донского казачества в г. Новочеркасске.

Скульптура исторической фигуры Степана Разина

Феликс Эдмундович Дзержинский родился в 1877 году в мелкопоместной дворянской семье и прожил всего 49 лет. Но вся его жизнь была беспримерным подвигом. Жизнь оборвалась на ходу – без увядания старости, без долгих и мучительных болезней, предшествующих смерти. В действии и до конца, до последней частицы, израсходовал Дзержинский гигантский заряд энергии, вложенный в него природой. Воля составляла существо этого человека, – не холодная воля, а огненная, прорывающаяся закалкой бесстрашного человека. В душе у него были источники мягкости и почти детской наивности.

Одиннадцать лет этот удивительный человек провел в ссылках и тюрьмах по своим политическим убеждениям. Отправляясь в свою первую ссылку в возрасте 25 лет, он читал перед посадкой на пароход по Лене свою поэму по памяти на польском языке. Большинство слушателей не знали этого языка, но в свете костра было такое одухотворенное лицо юноши, в котором не было ничего бесформенного, расплывчатого, незавершенного. В этом уже возрасте он был как из одного куска, одухотворенный идеей.

О заслугах его, о несокрушимой вере, несокрушимой верности цели написано много книг. На каком бы поприще Дзержинский не работал, в передних рядах он прокладывал дорогу будущему. Из игры его глаз, из звуков голоса, из движений мышц всегда излучалась воля, которая не сдается времени, а покоряет его.

Законченность его внешнего облика вызвала у Евгения Вучетича мысль о скульптуре.

Открытый лоб, тонкий нос и застывший образ мужества и верности необходимо передать в мраморе, в граните.

Над портретом Дзержинского Вучетич принимался работать неоднократно. В 1951 году он сделал портрет в мраморе. Мрамор – это греческое слово, оно означает «сияющий камень». При работе с мрамором Вучетич постигал его природу силой своего разума, своего таланта. Вторгаясь резцом внутрь блока камня, он был уверен, что каждый кристалл этого мрамора он подчинит своей воле, придаст ему те формы, которые замыслил. С молотком и зубилом в руках ваятель воспроизводит сой замысел, обозначая будущие формы.

Мраморный бюст. Грудь Дзержинского закрывает только солдатская гимнастерка, без орденов и медалей, доказывающих заслуги перед государством. Лицо, высечено рукой мастер, это чистое и открытое лицо, лицо души и зеркало той эпохи.

Имя Дзержинскому – Феликс, по – латински, значит счастливый. И впрямь счастьем была его жизнь, которую он посвятил своим мыслям, своей идеи. Дзержинский не умер, а сменился и вошел навсегда в историю, провожаемый завистливою ненавистью врагов.

В 1958 году сооружается памятник Дзержинскому на площади Дзержинского работы Вучетича. Он вскинут на постаменте, как разящий меч своей эпохи. Это Дзержинский – воин необозримых и невидимых фронтов, а не мечтатель…

Годом позже Вучетич высекает портрет Дзержинского из гранита. Размер портрета значительный: 170 ? 90 ? 100.

Здесь начисто устранены все внешние детали. Нет ни шинели, ни гимнастерки. Остается главным – это мысль, человеческая мысль. Взгляд обращен внутрь, в образ, а не в мечту. Словно Вучетич разрубил гранит и вставил в мертвый камень зажженную свечу. Она горит, и светится портрет, изображая высокие напряжения души, а оставляя романтизм и иронию. Этот человек в граните – совесть эпохи, холодный рассудок, с горячим и гневным сердцем. Памятник Дзержинскому вошел в каталог мира лучших скульптурных произведений!

Памятник Ф.Э. Дзержинскому, вошедший в каталог мира лучших скульптурных произведений

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848)

Он стал основоположником русской реалистической эстетики и литературной критики. Всю свою жизнь Белинский горел идеей – послужить своему народу, очистить его от суеверий и неграмотности, Он требовал отмены крепостного права, полного освобождения крестьян.

С 35 лет больной туберкулезом, занимал активную жизненную позицию. Учился на словесном отделении Московского университета, но своими произведениями резко выступал за переустройство России, навлек на себя гонения и через три года учебы, исключен из университета.

Белинский своими философским мышлением и литературным талантом обогнал потом своих собратьев из дворянского класса.

Начиная с 40 –х годов он каждую молекулу впитанного им знания превращает в орудие борьбы за самосознание народных масс. Такой оппозиционер попадает фатально в невыносимое положение.

«Для чего ты вызван из народа? – может спросить таких людей история. – Тебя вызвали для того, чтобы служить самодержавию».

«Но я не хочу».

«Чего же ты хочешь?»

«Я хочу разрушить эту тюрьму для себя и для народа».

«А есть ли у тебя силы для этого?»

«Я критически мыслящая личность, моя сила в яркости моей идеи и страсти моей эмоции. Я пойду и буду кричать, криком моего сердца и разбужу кого – то сильного».

Этого необычного человека окружали Гоголь, Некрасов, Герцен, Лермонтов, Пушкин и другие.

Белинский пришел к пониманию искусства, как образного воспроизведения жизни. Выступая с критическими статьями, Белинский рассматривал Пушкина, как первого национального поэта России. Белинский считал, что критика это движущая сила, которая должна откликаться на все вопросы современности.

Он был настолько борцом, ему нужны были реальные результаты в этом мире. Он был поклонником силы, энергии и победы., любил человечество активной любовью.

Белинский как сын своей эпохи, обладал большим художественным инстинктом, часто колебался в своих суждениях, но никогда не останавливался на ошибках, сам их исправлял.

Таким его и изобразил скульптор Евгений Вучетич, как бы одним движением резца. Художник создал этот портрет в 1951 – 1952 годах. В этой скульптуре просматривается внутреннее горение – увидеть будущее своей России. В его глазах надежда и ужас. Он обеспокоен жизнью крепостных крестьян, он чувствует опасность, которая подстерегает его народ, смотрит через столетия.

Колоссальная энергия Белинского отражена его глазами, глазами пророка, первого апостола нашего народного сознания.

Памятник В.Г.Белинскому установлен в г. Пенза, пятиметровое бронзовое изваяние – гордость этого города. Монумент памятника был заложен в 1948 году, через 6 лет его торжественно открыли

Скульптурный потрет В.Г. Белинского, русского литературного критика., бюст Белинского установлен на улице, носящей его имя в Пензе

Гладков Федор Васильевич (1883-1958) – писатель-прозаик, директор Литературного института, автор романов «Цемент», «Энергия» и др. Горький высоко ценил его творчество. В годы Великой Отечественной войны Ф.В. Гладков был корреспондентом газеты «Правда» и «Известий» В послевоенные годы пишет автобиографическую трилогию «Повесть о детстве», «Вольница», «Лихие годы». Награжден правительственными наградами, в честь него был назван пароход «Ф.Гладков».

Федин Константин Александрович (1892-1977) писатель, общественный деятель, Герой Социалистического труда, лауреат премий, награжден орденами и медалями. Академик АН СССР, председатель правления СП СССР был принципиальным, резко высказывал свои суждения. Его книги «Необыкновенное лето», «Первые радости», «костер» отнесены к классическим произведениям. Его именем названы площадь, улицы.

Кочетов Всеволод Анисимович (1912-1973) писатель, член Правления СП СССР, награжден орденами и медалями. Успех Кочетову принес роман «Журбины», он был редактором «Литературной газеты», журнала «Октябрь». Тяжело болел, добровольно ушел из жизни.

Ильюшин Сергей Владимирович (1894-1977) выдающийся авиаконструктор, 3-ды Герой Социалистического труда, академик АН СССР. В ОКБ Илюшина были созданы: штурмовик Ил-2, прозванный «летающий танк», а также флагманы пассажирских самолетов Ил-14, Ил-18, Ил-62. Его именем названы улицы во многих городах России.

Бабенчиков Михаил Васильевич (1890-1957) искусствовед, литературный и художественный критик, преподаватель, писатель, поэт, художник, автор статей и книг об искусстве. Директор Главмузея. Изучал Рериха, в книге о нем написал «…слепы те, кто видит в Рерихе только живописца; мудры видящие в нем одного из величайших духовных вождей нашей эры».

Царев Михаил Иванович (1903-1987) народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат премий, награжден орденами и медалями. Он работал более 30 лет актером, директором Малого театра, прославился исполнением роли Чацкого, Фамусова и др., воплощая в своих ролях мужество, силу и мужскую красоту.

Жильцов Алексей Васильевич (1895-1972) актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР, награжден орденами и медалями. Поставил пьесы «На дне». «Егор Балычев и другие»

Логвин Николай Петрович – председатель колхоза «Заветы Ильича». Герой Социалистического труда. Новоаннинский район Волгоградской области.

Десять лет в развитии сельскохозяйственного производства в колхозе – срок небольшой, За это время произошли крутые изменения. В 1952 г. денежный доход составлял 111 894 руб., в 1962 г. – 2 344 307 руб., поднята экономика более чем в 20 раз.

Особое внимание уделено рациональному использованию земельных угодий: распаханы все целинные и залежные земли, пустили каждый клочок земли в обработку, что позволило увеличить производство зерна в 6,6 раза.

Опираясь на зерновое хозяйство, стало быстрыми темпами развиваться и животноводство, неоценимую помощь оказала кукуруза, которая занимает более 20 процентов всей пашни – производство молока увеличено в 8,5 раза.

На фермах колхоза насчитывается 5296 голов крупного рогатого скота, в том числе 1820 коров.

Продуктивность животных возрастает так же быстро, как производство продукции, надой от каждой коровы вырос больше, чем в 2 раза за это время.

Азгур Заир Исаакович (1908-1955) белорусский скульптор, народный художник СССР, Герой Социалистического труда, лауреат премий, награжден орденами и медалями. Автор монументальных памятников, статуй, портретов, его именем названы улицы, школа.

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897-1961) казахский писатель, драматург и ученый, академик АН Казахской ССР, председатель Союза писателей Казахстана, лауреат премий, награжден орденами и медалями. Его двухтомный роман «Путь Абая» послужил либретто для оперы Абай. В 1930 году был арестован и провел 2.5 года по политическим мотивам в заключении. Выйдя на свободу, до конца жизни занимался литературной, педагогической деятельностью, драматургией. Его именем назван город, улицы в Казахстане.

Ахмед Куанович Жубанов (1906-1968) музыковед, композитор, дирижер, народный артист Казахской ССР, академик АН Казахстана. Важная и плодотворная его деятельность – подготовка национальных кадров, он переложил для оркестра казахских народных инструментов сочинения классиков. Опера «Абай» написана Жубановым в соавторстве с композитором Хамиди и приурочена к открытию Казахского театра оперы и балета. Судьба казахской музыки стала идеалом его жизни.

Куанышев Калибек (1893-1968) выдающийся представитель казахского народа, народный артист СССР, лауреат Государственной премии.

Основательно знал прошлое своего народа, обычаев, традиций. За 40 лет сценической жизни сыграл более 150 ролей.

Саптаев Каныш Имантаевич (1899-1964) советский ученый, геолог, доктор геолого-минералогических наук, действительный член АН СССР, первый президент Казахской ССР. Как геолог открыл Улутау-Джезказганское месторождение меди, крупнейшим в мире запасом меди.

Китчлу Сайфуддин (1885-1963) – общественный деятель Индии. Адвокат, доктор юридических наук, участвовал в организации и руководстве движения сторонников мира. В 1955-59 г. вице-председатель Всеиндийского Совет мира, награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

Сокхей Сахиб Синг (1887-1971) – общественный деятель Индии, ученый, доктор медицинских наук, профессор, член АН Индии, 1953-58 президент Ассоциации научных работников Индии. Член Всемирного Совета мира, награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

Рокуэлл Кент – американский художник, общественный деятель. Развивая традиции американского реалистического искусства рисовал картины, антифашистские плакаты и карикатуры. В 1960 году подарил нашему народу свыше 900 своих произведений. Был председателем Национального Совета американской – советской дружбы (1957). Почетный член АХ СССР.

Абдуллаев Хабиб Мухамедович, советский геолог, государственный деятель, президент АН Узбекской ССР, председатель Госплана и зам. Председателя Совета Министров Узбекской ССР. Лауреат премий за геологические разработки, награжден Государственной премией. Его именем назван институт геологии и геофизики в Узбекистане, улицы в городах в Узбекистане.

Кишфалди – Штробль, Жигмонд – венгерский скульптор, народный художник ВНР, почетный член АХ СССР, профессор АХ Будапешт.

Из книги «Художник и жизнь» Е. Вучетич пишет:

Этот художник изобразил в своих скульптурах яркий и самобытный характер венгерского народа, прославляя ум, волю, энергию, трудолюбие человека, человека – творца прекрасного на земле.»

Был увлечен монументально – декоративной пластики, создал главное свое произведение – Монумент освобождения на горе Геллерт в Будапеште (1941).

В Московском парке Дружбы установлен памятник советско-венгерской дружбы совместной работы Е. Вучетич и Ж. Штробль.

Херуф Биструп – датский художник, общественный деятель, знаменит политическими рисунками.

В 1943 году Евгений Вучетич выполнил четыре портретных бюста: А.В. Суворов, М.И. Кутузов, героев Отечественной войны 1812 г Дениса Давыдова, и генерала П.И. Багратиона, а затем всецело захватила современность.

Среди скульптурных портретов также имеются портреты: С.М. Буденный, Ф.И. Катков – чеканщик завода «Монументкультура», Прудник И.П. – сталевар завода «Баррикады» г. Волгоград, Алли Аварова – Героя Социалистического труда, Посохин, Лукьянова В.Д. скульпторы, Зардарян О. М.-армянский художник, И.Т. Приданникова – заслуженного врача РСФСР, Ротмистрова П.А. – маршала бронетанковых войск, Федоренко Я.Н. – маршала, Г.А. Ворожейникова – маршала авиации, поэта В.Маяковског.

И только два скульптурных портрета посвящены женщинам:

Валентина Степановна Гризодубова (1909-1993) летчица, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания труда Героя Советского Союза, Герой Социалистического.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) легендарная женщина, Герой Советского Союза. Выполняя боевре задание в тылу немецких оккупантов, была схвачена в ноябре 1941 года и после жестоких пыток, повешена. На глазах всех жителей деревни Зоя шла босая, почти обнаженная, оставляя за собой темные пятна крови на снегу. На эшафоте, перед казнью, она сказала: «Я умру, но правда победит»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК