9. Одни преподаватели дают оценки, другие занимаются описанием

Эти два подхода взяты из античной риторики, и они определяют два основополагающих метода построения речи. Первый подразумевает оценочные суждения. Преподаватели оценивают работу в целом или в частности, хвалят ее либо ругают, используя субъективную («Мне не нравится этот зеленый цвет») или объективную («Зеленый выбивается из общей палитры») аргументацию. Смысл оценки – подтолкнуть на какие-либо действия, убедить или уговорить («Зачем так много зеленого?»), заставить что-то изменить в работе. Большинство наставников готовы указать студенту нужный путь, а некоторые – дать конкретный совет («Не пользуйтесь зеленым, пользуйтесь синим»). Оценочные комментарии могут быть субъективными или объективными, иметь форму предписаний или предложений; взятые в разной комбинации, они дают представление о том, что обычно говорят преподаватели в художественных вузах. Описательные комментарии нацелены не столько на исправление работы, сколько на ее словесное изображение. (Во второй главе я говорил о том, что к посредственной работе следует подходить описательно.) При вынесении оценочных суждений одни аргументы выглядят объективными («Этот зеленый чересчур яркий»), другие – субъективными («На мой вкус, этот зеленый чересчур яркий»). Описательные утверждения иногда имеют форму вопроса: «Это лошадь?»32

Ораторам хорошо известно, что граница между анализом, построенным на оценочных суждениях, и анализом-описанием довольно зыбкая. Сказать: «По-моему, этот зеленый очень яркий» (описание) все равно что сказать: «Думаю, этот зеленый чересчур яркий» (оценка). На практике оба вида аргументов постоянно перемешиваются. Не существует такой вещи, как нейтральное замечание или нейтральный факт. Даже называя предмет или явление, мы даем ему какую-то оценку. Если член экспертного совета спрашивает: «Это лошадь?» – он не только вызывает в памяти образ лошади, но и намекает на то, что опознать это животное можно с большим трудом. Именно такими репликами определяется последующий обмен мнениями. И когда преподаватели уверяют, что они только «описывают увиденное» и «ничего не имеют в виду», их слова мало убеждают. Они просто оправдываются за то, что оценочные суждения не удалось выдать за описательные. А это, в свою очередь, показывает, насколько часто преподаватели дают оценки, формулируя их как нейтральные.

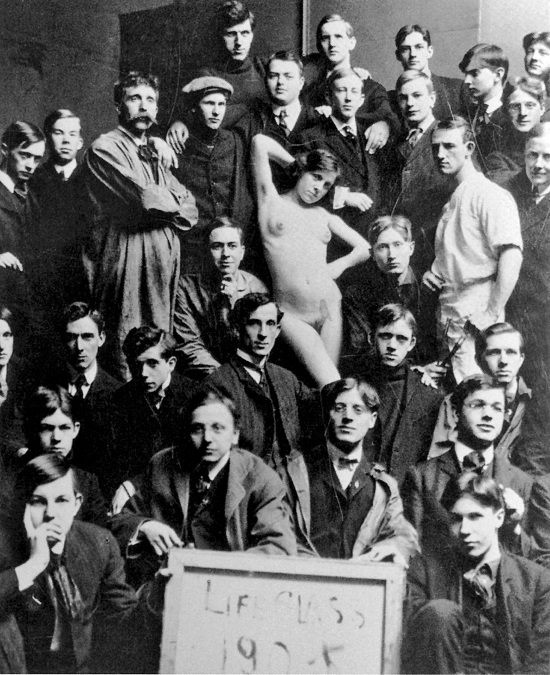

Натурный класс. 1905.

Художественный институт, Чикаго. Фото автора книги

Снимок сделан в 1905 году, в период зарождения модернизма в Париже. В то время в США (как и в большинстве стран мира) обучение искусству строилось на идеях Французской академии. Лишь незадолго до этого в парижской Школе изящных искусств женщинам разрешили посещать натурные классы, и вопрос о равенстве полов – не говоря уже о проблеме сексизма – еще не стоял на повестке дня. Эти студенты явно рады возможности делать «академические» рисунки ню, готовясь к работе над большими живописными полотнами. Для них нет ничего странного в том, что голая натурщица позирует перед камерой в окружении мужчин. Обратите внимание на напыщенного преподавателя с густыми усами и на серьезного студента в нижнем левом углу.

Когда речь идет об искусстве, это различие трактуется двумя способами. Когда вы утверждаете нечто, вы формулируете свое суждение как описание или как оценку, а когда вы слышите чужое утверждение, относите его либо к описаниям, либо к оценкам. Вопрос «Это лошадь?» может быть воспринят двояко – как непосредственное желание получить информацию и как возмущение: «Неужели это лошадь?!» В первом случае он звучит как изначально описательный, во втором – как изначально оценочный. «Риторический вопрос» – это оценочное суждение, ироничное или самоочевидное. Если работа представляет собой гигантскую бронзовую лошадь и кто-то спрашивает: «Это лошадь?» – вопрос может означать, что лошадь вышла похожей, даже чересчур. Даже члены экспертного совета, искренне заинтересованные в получении дополнительной информации или желающие лучше понять работу, имеют суждения, которые не сразу высказывают. Однако это отнюдь не означает, что за нейтральным описанием следует искать скрытую оценку. Суждения, внешне выглядящие как чисто описательные, дают возможность студенту и преподавателю спокойно обменяться мнениями, если цель диалога – больше узнать о работе. Когда задача – взаимное обучение и понимание, лучше, на мой взгляд, опираться не на оценочные суждения, а на описания.

Мои собственные суждения об искусстве имеют изначально оценочный либо описательный характер. Хотя теоретически я могу преследовать совершенно иные цели и намерения, как правило, я либо оцениваю, либо хочу получить информацию. Порой я сознаю, что просто набор сведений мало что дает и мне нужна информация, позволяющая сделать аргументированный вывод. Мне приходилось бывать на разборах, где я просто пытался понять, что мне показывают. В любом случае я стараюсь ясно объяснить студенту это различие.

Редко бывает, когда педагоги полностью избегают оценок. Преподаватели искусства обязаны, в силу своей профессии, открывать студентам новые горизонты, способствовать творческому поиску и экспериментам. Обучение и критический разбор – в некотором смысле одно и то же. На одной из защит студент продемонстрировал гравюры с изображением статичных человеческих фигур на темном фоне. Фигуры были чуть меньше натуральной величины, и их головы и ноги едва не упирались в подрамники. В итоге создавалось ощущение скученности. Студент получил множество советов: увеличить фигуры, уменьшить фигуры, представить их в виде фрагментов, сделать работу поярче, дополнить композицию, вообще отказаться от фигур. В подобных случаях предполагается, что никакие смысловые и технические коррективы не помешают студенту оставаться «самим собой». Однако ощущение напряженности и неестественности – то, что и является предметом критики с «описательной» позиции, – легко может исчезнуть, если студент послушается советов преподавателей. Довольно часто оценочная критика доминирует на показах, иногда даже кажется, будто основная обязанность преподавателя – подталкивать студента к отказу от изначального замысла. Вообразим себе, как могло бы проходить обсуждение картин одного знаменитого художника, где все комментарии – оценочные.

– Ну что, Рембрандт, картины у вас замечательные. Прекрасный фон и прекрасные лица. А что, если отказаться от лиц?

– Но меня интересуют лица.

– А по-моему, все уже сказано фоном. В некотором смысле он передает выражение лиц. Я считаю, лица здесь не нужны. Фон сам по себе обладает огромной экспрессией.

– Но мне нравятся лица.

– А я думаю, вам следует еще поработать. И почему краска такая густая? Добавляйте больше разбавителя. И потом – цвет. Я хочу видеть яркие краски. Яркие полотна. И размером поменьше. Кстати, почему бы вам не попробовать себя в скульптуре? Вреда от этого точно не будет. Собственно, вы для того и учитесь.

– Хорошо.

– Знаете, лет через пять вы все равно поменяете стиль. Все меняют свою манеру после окончания академии. Отчего бы не сделать это прямо сейчас?

Как подсказывает здравый смысл, в подобном случае описательные суждения более уместны, поскольку, как мы знаем, картины Рембрандта заслуживают долгого и тщательного анализа. Тем не менее, считается, что любая избранная тактика в конечном счете не окажет влияния на художника и его творчество. Оценочная критика может казаться наивной, так как делает упор на то, что в работе отсутствует, а не на то, что присутствует. Беседующий с Рембрандтом воображаемый педагог меньше всего думает об игре света и тени, приглушенных тонах или эмоциональной выразительности лиц на портрете. Оценочная критика иногда непреднамеренно отмечает вещи, которые не видны. Такие критики походят на горе-исследователей, которые занимаются демаркацией границы и даже не смотрят, что находится на территории страны. Допустим, границы проведены неверно, и студенту следует их расширить или исправить. Но ведь сама территория, как правило, тоже представляет интерес.

С другой стороны, описательный метод порождает ряд проблем, которых нет у оценочного. В частности, в нем смущает то, что выступающему приходится реагировать на замечания других преподавателей и рассуждать на отвлеченные темы, вместо того чтобы сосредоточиться на работе. Для большинства преподавателей имеет значение только то, что они находят в произведении, как оно на них воздействует (назову это первичным анализом). Для кого-то важность представляет сам процесс, то есть все, что происходит на разборе. В какой-то степени это неизбежно, однако когда приверженец описательного метода затевает спор, обсуждаемая работа отступает на задний план. Вместо того чтобы анализировать работу, такой критик анализирует собственное восприятие работы (я называю это вторичным анализом), и все кончается комментированием собственных комментариев. Иногда комментарии касаются замечаний других выступающих – это своего рода попытка подвести все ответы под общий шаблон (третичный анализ). Игра в описательный анализ может полностью выйти из-под контроля, если изначально не стоит задача помочь студенту.

Ниже приводится фрагмент такого критического разбора. Выступающий А. применяет описательный метод. (Это философ, приглашенный на художественный факультет в качестве гостя.) Экспертный совет только что просмотрел фильм с элементами социальной сатиры, снятый с использованием экспериментальной съемки.

А. Мне показалось интересным, что, когда фильм кончился, мы все рассмеялись, – забавное кино получилось.

Это вторичный анализ: отклик на реакцию экспертного совета.

В. Спасибо. Так и было задумано.

А. Но, по-моему, это неважно, главное в фильме совсем не это. Не думаю, что кто-нибудь из присутствующих станет оспаривать тот факт, что фильм представляет собой чисто формальный эксперимент.

Вторичный анализ стал возможен, поскольку после просмотра фильма прошло какое-то количество времени. Теперь выступающий говорит о том, как изменилось его мнение после просмотра фильма. Его больше волнует переход от смеха к серьезным комментариям, чем юмористический эффект.

С. Что? Ну нет… по-моему, это комедия, в фильме есть очень смешные моменты, этакие маленькие откровения.

Как и другие эксперты, выступающий старается понять смысл фильма и особенно причины, заставившие его смеяться.

А. Неужели вы считаете, что реплики персонажей так уж важны? Это всего лишь средство… чтобы автор смог донести… свою идею до зрителей. Суть «откровений» – в их мимолетности, все это мелькнуло – и прошло… и вы начинаете думать о других вещах: о покупках, о поручениях, о том, что вы будете есть на ужин. Возможно, это неприятно, но такова жизнь.

Это третичный анализ: теперь выступающий пытается объяснить реакцию предыдущего комментатора. Ему хочется формализовать переход от юмора к анализу, и чем больше он теоретизирует, тем меньше от этого пользы студенту.

Диалог, который я процитировал в предисловии к этой книге, из той же области. (В этом диалоге преподаватель удручен бездарной работой студента и бесконечно копается в своих ощущениях.) Уверен, что даже из самого беспомощного описательного анализа студенты могут сделать полезные выводы. Описательный анализ может и навредить, однако, по моему опыту, он не вносит хаос. Проблема в том, что при описательном подходе трудно дать какую-либо оценку, сторонники такого подхода считают, что их личное мнение не имеет значения. Я помню, как негодовали студенты, когда преподаватели увиливали от прямого ответа и упорно отказывались говорить, нравится ли им работа. «Просто скажите, хорошо это или нет!» – воскликнул один студент, но его руководитель ответил: «Это не мое дело».

Часто оценочный и описательный анализ служат источником путаницы, поскольку члены экспертного совета, выбирая один из двух подходов, реагируют на работу совершенно по-разному, порой доводя ситуацию до конфликта. В следующем примере экспертный совет рассматривает живопись на мифологический сюжет. После короткой паузы преподаватель спрашивает:

А. Какой это год?

В. Что?

А. Какой год?

В. Сейчас?

А. Да.

В. 1990-й.

А. Какое время изображено на картинах?

В. Время, которому я принадлежу душой и которое мне особенно близко.

А. Я спрашиваю потому, что именно в этом суть. Ваши картины – фантазии на тему XIX века, и вы эмоционально к ним привязаны.

В. Ну, я бы не сказала, что это фантазии на тему XIX века. Скорее, это эпоха Возрождения и барокко.

Так происходит подбор необходимой для данного обсуждения терминологии. Если бы разговор развивался и дальше, пришлось бы пояснять, что такое «фантазия» и «значимость» и как можно «принадлежать душой» какому-то историческому периоду. Однако члены экспертного совета предпочли привязать все эти понятия к метафоре пространства:

С. Как бы вы описали воображаемое пространство на картинах? Знаю, вопрос звучит банально, поскольку все, в том числе и вы, говоря о пространстве в живописи, пользуются подобным пониманием природы пространства. Но в этом и состоит вопрос. Что для вас есть пространство?

В. Ну это меняется от картины к картине, и в некоторых работах пространство меня не интересует… потому что пространство не важно для того, что я хочу в этих картинах сказать.

D. Как же в таком случае вы пишете картины?

C. У художницы особое пространственное видение.

В. Когда я говорю, что меня мало интересует пространство, я имею в виду, что в моей иерархии ценностей оно занимает не первое место…

D. Но пространственная композиция получается в любом случае. Я имею в виду: когда пишете…

В. Ну да.

D. …Я хотел сказать, это неизбежно.

С. Вот поэтому я и спрашивал, воображаете ли вы пространство на своих картинах. Какова особенность вашего воображаемого пространства?

D. Пространство должно быть, как же без него. Когда вы смотрите на картину как зритель, оно само появляется.

Наконец критик переводит беседу в другое русло:

А. Я считаю, что пространство связано со временем, потому я и завел этот разговор. По моему убеждению, эти картины по-настоящему тяготеют к банальности.

Этот диалог, по сути, содержит оценку, поскольку члены экспертного совета давят на студентку, доказывая, что писать в стиле прошлого века – пустая трата времени. В качестве средства для продвижения этой мысли избран термин «пространство», причем члены комиссии и студентка понимают его совершенно по-разному. Для студентки пространство – нечто второстепенное, ей хочется говорить о «фантазии» и сюжете. Для членов совета – это ключевое понятие, способ донести до сознания студентки концепцию анахронизма. Для обмена оценочными суждениями типична опора на единственную обозначенную концепцию, задающую дискуссии то или иное направление.

Позже на том же показе между студенткой и историком искусств происходит вот такой описательный диалог:

Е. Кэтрин, насколько я знаю твое творчество, у тебя есть слабое место. Когда ты имеешь дело с пейзажами, ты не скупишься на пространственные решения. Пользуешься разными возможностями перспективы, в частности – создаешь панораму. Но по манере тебе всегда была близка литературоцентричная живопись, в том смысле, что для тебя важны образы.

В. Согласна.

Е. А тогда теряется пространство. Отчасти это связано с тем (помнится, мы уже однажды об этом говорили, довольно давно), что ты следуешь британской традиции «литературной» живописи, то есть ставишь на первое место тематику и сюжет.

Не чужда тебе и другая британская традиция – пейзажная (что видно по твоей работе)…

И опять же, если ты думаешь о барочной живописи, а она для тебя всегда много значила, барочному искусству присущ дуализм, и именно это ты и стараешься передать, подчеркивая контраст между фоном и передним планом. Безусловно, это одна из параллелей.

Кроме того, как мы помним, в эпоху барокко в сюжетной живописи за редким исключением преобладали горизонтали. Таков был принцип организации сюжета.

Замечания историка искусств также касаются пространства, однако он намеренно говорит о смысловом содержании и употребляет термины, которые художница может использовать. Его не смущает, что «барочные» картины созданы в 1990 году, по этой причине его замечания относительно пространства не носят оценочного характера – они не подкрепляют выводы. На ранних стадиях разговора «пространство» понимается как нечто неоднозначное и весьма субъективное. Историк искусств пользуется этим словом как классификатором: для него каждое упоминание пространства – это возможность расширить границы живописи. Для остальных членов экспертного совета это удобный случай указать художнице, что ее манера письма – анахронизм. Позиции историка искусств и остальных членов совета диаметрально расходятся, и, пожалуй, их не заставить петь в унисон. Что до художницы, то для нее ценность дискуссии снижается из-за разного смысла, вкладываемого в понятие «пространство». В итоге из-за разноголосицы мнений диалог заходит в тупик.

Я привел короткие отрывки, сама беседа была довольно продолжительной. Вся целиком она производит удручающее впечатление, поскольку члены совета ведут себя, как лебедь, рак и щука. Теоретически имеет смысл задержать внимание на вторичном анализе – с моими комментариями. По крайней мере, эта часть заставляет задуматься, почему разговор не клеится.

Расхождение между оценками и описаниями имеет и моральный аспект. Намерение описать нечто похвально, с этической точки зрения, поскольку выступающий берет на себя роль стороннего наблюдателя. Цель описания – расширить наши познания. Однако оценочное суждение, маскирующееся под описательное, «зло» для художника в силу своей тенденциозности. Скрытые цели, риторические вопросы и несправедливая оценка – отнюдь не редкость для критических разборов. Потому «зло» – даже не сама оценка, положительная либо отрицательная, а подспудные намерения. Члены экспертного совета по многим причинам могут преследовать собственные цели, а поскольку показы и обсуждения работ предполагают доброжелательность, деструктивные импульсы приходится скрывать, в частности выдавая их за описательные суждения. На показе художественных проектов добро перемешано со злом, обман с искренностью, разрушительное начало с созидательным. Разбор может даже стать полем битвы добра со злом, и порой имеет смысл воспринимать его именно таким образом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК