5. Эксперты оригинальничают

Любая критика – а некоторые скажут, любое языковое общение, включая науку – зависит от «интерпретативных сообществ»24. Группа единомышленников составляет «стабильное интерпретативное сообщество», иначе говоря, люди, в него входящие, придерживаются схожих взглядов. Вероятно, такими сообществами были мастерские Французской академии живописи, поскольку там исповедовали единые эстетические принципы. Обстановка в такой мастерской не располагала к жарким спорам и достоинства и недостатки работ оценивались по общим для всех критериям. Сегодня положение несколько иное. Постмодернистское искусство допускает множество подходов, сосуществование разных школ, как правило недолговечных, и приветствует стилистическое разнообразие. В результате мы имеем «эфемерные интерпретативные сообщества», и ни один вид искусства не занимает главенствующее положение на сколько-нибудь длительное время25. Однако было бы слишком большой смелостью утверждать, что сегодняшний разнобой мнений более пестрый, чем в эпоху барокко, или даже что эстетические критерии сегодня меняются быстрее, чем в прошлом. С течением времени нюансы отсеиваются и забываются, потому неверно было бы считать, что люди XVIII столетия думали одинаково и что их вкусовые привычки медленнее менялись. Тогда, равно как и сейчас, оценка произведений искусства зависела от договоренности между собой группы единомышленников.

Бывает, что на показе работ все члены экспертного совета проявляют редкое единодушие. В этом случае совет составляет «стабильное интерпретативное сообщество», по крайней мере на период показа. Критерии вкуса и качества остаются более или менее постоянными. Когда же два члена совета расходятся в оценках, можно сказать, что они «представляют» два различных «интерпретативных сообщества». Например, один любит Эндрю Уайета, а другой – Йозефа Бойса. Когда эксперты разделяют столь разные эстетические идеалы, они ожидаемо будут произносить противоречащие высказывания, причем противоречия эти будут во многом предсказуемы. В таком случае члены совета выступают своего рода послами разных «интерпретативных сообществ».

Различие между миром искусства в эпоху барокко и в наши дни – в том, что сегодня существует множество точек зрения. В начале XXI века мы видим больше течений, больше «измов», чем было во Франции XVIII столетия. Мир искусства стремительно меняется, и современные художники могут быть плюралистами и работать в разных стилях и техниках. Но на практике совсем не трудно догадаться, на каких эстетических позициях стоит тот или иной сотрудник кафедры.

Идея разделить сотрудников кафедры на группы в зависимости от их стилистических и идеологических установок может выглядеть не слишком приличной. Однако концепция интерпретативных сообществ и идея о том, что человек может «представлять» сообщество, лежат в самом основании преподавания изобразительных искусств и сеанса разбора работ как его части. Чтобы понять, почему так сложилось, представьте себе постмодернистский вариант, при котором число школ совпадает с числом художников. Все мнения будут представлены в единственном экземпляре, и никто не станет поддерживать чужие идеи. В таком случае каждый человек станет оперировать только собственными критериями и при желании пересматривать их хоть каждый день, так что никто не сумеет отслеживать их изменения. В таком мире художественная критика утратит всякий смысл: осмысленная критика подразумевает набор критериев, воспринимаемых как нормативные. Искусствовед или преподаватель с уникальными воззрениями по сути своей бесполезен: даже если студент и захочет ему подражать, он не сумеет этого сделать, поскольку суждения такого преподавателя будут попросту недоступны для понимания.

В реальной жизни порой встречаются люди, близкие к подобному состоянию. В сущности, они представляют собой «временное интерпретативное сообщество» из одного человека. Привожу речь (на сей раз не мою), понять которую, по моему разумению, практически невозможно:

А. Это не похоже на барочную живопись. Больше похоже на имитацию барочной живописи XIX века. Именно там, где вам кажется, вы сильнее всего ощущаете связь с этим пространством, вы натыкаетесь на невидимую преграду. Потому что на самом деле вы никак с этим пространством не связаны, вы делаете с ним что угодно, – вот почему, когда вы хотите приблизиться, пытаетесь приблизиться к этому пространству, вам приходится постоянно переписывать картину, потому что на самом деле такого пространства нет и быть не может. Вы стараетесь изобразить нечто репрезентативное и сталкиваетесь с тем, что фантазии ни на чем не базируются.

Возможно, данный пассаж трудно понять, поскольку в нем выражены личные мысли члена экспертного совета по поводу пространства и истории. Возможно, причина тому – своеобразное прочтение исторических текстов. В любом случае, чтобы разобраться, что здесь к чему, нужно время, и заниматься этим посреди критического разбора – не самая лучшая мысль.

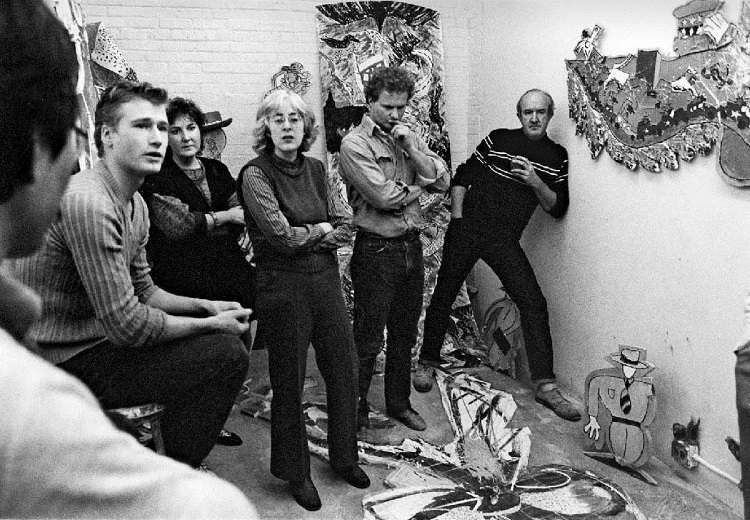

Критический разбор в Художественном институте Чикаго.

Архив института. Папка 7550FF2. Публикуется с разрешения института

Преподаватели Чикагского института искусств собрались в мастерской, как водится, тесноватой. В Чикагском институте искусств для критического разбора к одному студенту обычно приглашают пятерых преподавателей с разных отделений. Женщина на заднем плане слева – художница по волокнам, работающая с органическими формами, крайний справа мужчина – керамист, а женщина в центре – искусствовед, ведущий специалист по наследию теоретика начала XX века Алоиза Ригля. Студенту (он слева, сидит) непросто понять, что стоит за теми или иными высказываниями членов комиссии, когда они оценивают его работы: он этих людей видит впервые. Вдобавок у членов комиссии могли до этого быть разногласия, о которых студент не подозревает. Все это делает ситуацию еще более напряженной. На фотографии у студента такой вид, будто он в чем-то оправдывается, а один из преподавателей, похоже, всерьез озадачен.

Такого рода комментарий может также создавать проблему для других членов совета, поскольку причина столь оригинального замечания не лежит на поверхности. Странные утверждения могут быть вызваны, по меньшей мере, пятью обстоятельствами: (1) Преподаватель не согласен с тем, что сказал несколько минут назад. Иногда его действия можно истолковать как переход из одного интерпретативного сообщества в другое. В результате он противоречит сам себе. (2) В суждениях могут быть и внутренние противоречия, поскольку сам эксперт работает в нескольких почти несовместимых стилях. В этом случае «внутреннее противоречие» не обязательно носит негативный характер – с точки зрения члена совета, это, возможно, ценное качество. (3) Член совета, возможно, фантазирует или выстраивает вольные ассоциации, и в его комментарии нет эстетической оценки. (4) Кроме того, бывает, что член совета иронизирует или намеренно говорит не то, чего от него ждут. Может, он пытается выступить в роли адвоката дьявола или просто злорадствует. (5) И наконец, случается, что члены совета путаются в словах, когда хотят сформулировать некую сложную мысль (как я говорил ранее, не донести свою мысль, а найти свежую идею). Комментарий, который кажется «странным», также может свидетельствовать о хаотичности – концептуальной (хаотичность мышления) или грамматической (хаотичность речи).

Обычно нет необходимости гадать, к какому интерпретативному сообществу принадлежит каждый член экспертного совета, что кроется за каждым его замечанием. Но если комментарий действительно странный – придется поломать голову, поскольку трактовать его весьма затруднительно. Почему утверждение внутренне противоречиво? Почему оно странно звучит? Почему выступающий противоречит себе: из упрямства, путаницы в мыслях или по рассеянности? В философии эта проблема носит название «восстановление интенциональности». Как правило, мы стараемся угадать мотивы выступающего, и эти догадки помогают нам создать его образ. Если его речь достаточно содержательна, мы получаем представление о его личности и уже можем предсказать, что он скажет по поводу того или иного вида творчества. Современная философия учит нас, что нельзя понять мотивы человека исходя из того, что он говорит, однако догадки помогают нам поддерживать беседу и получить некоторое представление о намерениях выступающего, – хоть иллюзорное, тем не менее оно играет свою положительную роль. Нестандартно мыслящие выступающие очень усложняют процесс: их замечания подобны радиопомехам.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК