МИХАИ МУНКАЧИ

МИХАИ МУНКАЧИ

Мункачи один из самых решительных, неукротимых реалистов в Европе … Он смел, резок, неправилен, но зато глубоко правдив и выразителен: создаватели новых школ и направлений всегда таковы.

В. Стасов

Почти каждый человек в начале своей жизни таит в себе художника. Большинство детей охотно рисуют. Они очень ярко видят окружающий мир и самобытно, с поражающей откровенностью изображают раскрывающуюся перед ними жизненную новь, со свежестью и остротой, равной, пожалуй, по своей бескомпромиссности лишь первым наскальным рисункам, нанесенным на стены пещер человеком.

Но потом у многих малышей с возрастом эта любовь к рисованию пропадает и к совершеннолетию порою исчезает вовсе.

Почему?

Может быть, за такой короткий срок иссяк талант?

Нет, думается, потому, что поразительно ясное видение мира ребенком постепенно, день за днем сталкивается с целым рядом понятий, определений, регламентов, встречается с роем отвлекающих обязанностей, а главное, что реализация, то есть изображение, усиливающегося и усложняющегося с каждым часом потока впечатлений, или, как сейчас модно говорить, информации, требует от подрастающего ребенка более зрелого знания предмета, мастерства и, конечно, все большего количества труда и даже большей ответственности за изображение.

Поэтому далеко не каждый способен вынести бремя своего таланта.

Гораздо проще в самом начале отказаться от беспокойного и очень требовательного груза творчества с его сложными, порою горькими страницами жизни.

Но эта детская тяга к рисованию остается у многих людей как воспоминание о первой любви, о каком-то волшебном ощущении яркого видения мира и проявляется потом в течение всей жизни в трепетном желании глядеть на прекрасные картины и скульптуры, ходить в музеи и на выставки.

Может быть, потому любовь к искусству — удел многих, многих миллионов людей, и эта жажда красоты поистине неутолима.

И еще одна важнейшая деталь. Все впечатления детства, воспринятые когда-то ребенком, ярко преследуют нас всю жизнь, оставляя неизгладимый след в нашей зрительной памяти.

Михай Мункачи остался круглым сиротой в шесть лет. Он особенно остро, невероятно пронзительно увидел мир сквозь слезы ранних обид и огорчений. Михай жил в людях. Его уделом был постоянный страх. Едва ему минуло десять лет, его отдали в ученики к столяру.

Дни его «золотого детства» были до краев полны горем.

Паренек узнал с лихвой этот горький, горький и светлый мир со всеми его огорчениями и радостями. И запаса воспоминаний хватит будущему мастеру на всю жизнь. Ни успехи, ни слава, ни светская суета, ни богатство не вытравят в нем до конца душу венгерского паренька из народа инаша.

Живопись Мункачи в лучших его творениях носит в себе контрастность его детских впечатлений — мрак с ослепляющими ударами белого …

Таким видел мир юный Михай.

Фигура зевающего инаша. Зевок. Мучительный. Тяжкий. Рот зияет черной ямой, только посверкивают оскаленные зубы, ломит скулы, плотно сомкнуты ресницы. Страдальчески сдвинуты брови.

Не вздох — стон оглашает темную каморку…

Спать хочется!

Этюд великого венгерского художника Мункачи написан в 1868 году, когда мастеру было двадцать четыре года. Через год он окончит картину «Зевающий ученик», в которой зритель увидит не только портрет подмастерья, но и всю фигуру мальчишки, и нищую комнатушку, неприбранную жалкую постель, и весь этот немудреный интерьер, сам воздух которого еще гудит от тычков, побоев и хозяйской ругани…

Зевающий ученик.

Холст, созданный дерзкой рукой молодого живописца, вывел Михая Мункачи в первые ряды реалистов XIX века. С поистине гальсовской силой написан холст. Великолепен, до предела остр ракурс этой головы, но не артистизм живописной кладки, не точность мазка, не даже покоряющая простота колорита, свойственная лишь старым мастерам, нет, не это сразу делает Мункачи фигурой поистине незаурядной, покорившей избалованную блестящими дарованиями Европу.

Разящая правда!

Вот что становится единственным мерилом усилий художника, и пока Мункачи был верен этому своему девизу, он побеждал.

Судьба любого большого художника далека от сходства с безоблачным небом, озаренным незаходящим солнцем его таланта.

Вчитайтесь в биографии великих мастеров искусства, и вас ослепит блеск молний и оглушит грохот грома, потрясающий небосвод их творчества. Вы будете поражены невероятными капризами их судьбы, столкновениями добрых и злых сил, то мешающих, то помогающих их работе.

Но великие тем и отличаются от малых, что, вступая в соприкосновение с невзгодами и бедами, они вопреки логике лишь закаляют свое искусство. Так благородная сталь, проходя искус огнем, обретает истинную крепость…

Чего стоит соприкосновение живой плоти человека-творца с пламенем судьбы?

Подумайте об этом.

Путь каждого живописца всегда сложен, и Мункачи пережил на своем творческом пути ошеломляющие взлеты и падения.

Но вернемся к «Зевающему ученику».

Как далась молодому мастеру такая обличительная сила? Как сумел он так глубоко проникнуть в бездну психологии подростка? Только сама жизнь, лишь сама судьба творца этого полотна могла сообщить неотразимую правду бытия маленькому холсту. Никакие литературные подробности, никакие ухищрения салонного жанра не смогли бы никогда восполнить то, что зовется жизненным опытом, знанием жизни, порой и горькой, и суровой, — все, что с лихвой познал юный Михай с самых первых своих шагов, и это сделало его талант тем единственным и неповторимым явлением в искусстве, которое зовется коротко и звучно: Мункачи!

Дом печали. Фрагмент.

В сложном и прекрасном мире истории большой живописи есть мастера, имена которых при одном даже их упоминании немедля вызывают поток ассоциаций, образов, целый зрительный ряд, объемный, цветной, пластически ясный, неподражаемый и, как правило, глубоко национальный. Имена великих живописцев заставляют нас буквально в неуловимые доли секунды представить себе великолепный и убогий, смеющийся и мрачный, сверкающий весельем и гнетущий своей безысходностью мир. Мир далекой, порой давно ушедшей от нас жизни. И этот сонм образов вмиг обрушивается на сознание, как бы мы ни сопротивлялись. Такова магия однажды увиденного и прочувствованного искусства. Перед нашим мысленным взором сложно восстают из небытия, будто выходят из рамы нашей памяти, лики позабытых героев, образы ныне неведомых прекрасных женщин, суровые лица предков.

Мункачи. Вы слышите это имя, и в сознании, будто озаренные молнией, предстают его полотна. И я вижу вновь его неповторимые сцены из народной жизни Венгрии тех давних лет, нет, не сцены — саму терпкую и горькую, а порою страшную жизнь той эпохи.

Среди десятков его картин первой я вспоминаю ту, которую видел в Национальной галерее в Будапеште.

«Дом печали». Последний день жизни приговоренного к смерти бетьяра — так звали Робингудов Венгрии, этих великодушных и справедливых разбойников из народа, страшных лишь для толстосумов и знати.

Последние часы перед казнью.

По закону тех лет, придуманному для устрашения людей, было сделано так, что любой мог прийти посетить обреченного.

Бетьяр сидит за столом. Тяжелая рука опущена на белую скатерть. За окном яркий день. Но горят две свечи, напоминая о трагедии. Позванивают кандалы на ногах. Брошена на пол Библия. Осужденный сжал кулаки.

Он отвернулся от докучливых взоров.

Рыдает жена, прильнувшая к холодной, сырой стене. Ничего не понимает маленькая дочка. На переднем плане, спиной к нам, взъерошенный мальчуган. Это, может быть, сам маленький Михай Мункачи, будущий автор картины. Ведь он не раз в юности был свидетелем подобных сцен.

Задумался жандарм. С ужасом глядит на бетьяра случайно зашедшая молодая женщина, прижимая к груди своего младенца.

Скорбит усатый мужчина в черном плаще. Он скрестил руки, но взор его обещает, что смерть бетьяра не останется без возмездия.

Часы отмеряют последние минуты.

Вот звякнула монетка, брошенная в стоящую на полу тарелку. И снова зловещая тишина, лишь потрескивает нагар на свечах да всхлипывает жена бетьяра. На белой скатерти с черной каймой стоит кувшин с вином, но вино не тронуто. Сурово насупил брови разбойник. Горькие думы прорезали лоб глубокими морщинами. Играют солнечные блики около зарешеченного оконца. В подвале полумрак.

Благородно мужественное лицо бетьяра. Оно по-рыцарски открыто. На высокий бугристый лоб легли волнистые пряди волос. Нет ни следа приниженности, подавленности в этом образе.

Человек не сломлен.

Вера в правое дело побеждает в нем страх перед неизбежностью. Бетьяр глядит вдаль. Может быть, он видит сквозь толщу каменного мешка лесные чащи, широкие поля родной Венгрии, слышит голоса друзей…

Эта картина — ее чаще называют «Камера смертника» — глубоко трагична; ведь само бетьярство, этот бунт вольнолюбивых одиночек, было заранее обречено на провал. Ибо не хватало у них сил сражаться со всей грозной государственной машиной.

Могуч, сдержан колорит картины. Крепка красочная кладка. Предельно остры точные характеристики действующих лиц. Но это не просто удача молодого мастера. Его композиция — плод огромного труда. Десятки этюдов, эскизов, вариантов предшествовали созданию шедевра. Но главное, что явственно ощущается в каждой пяди живописи, — огромный жизненный опыт, легший в основу картины.

Успех «Камеры смертника» был полный.

Она экспонировалась в парижском Салоне весной 1870 года. Известный французский критик Фосийон писал:

«Реализм Мункачи может быть сравнен с реализмом Рибо и Курбе. По своим же чувствам он подобен русским реалистам…»

Крупный художник Лейбль говорил:

«По моему скромному разумению, она («Камера смертника». —И. Д.) одна из лучших, если не лучшая во всем Салоне».

Это был триумф!

Казалось, перед Мункачи раскрывалась светлая дорога творчества, успеха, счастья. Но не все так просто в жизни художников. Мункачи проживет еще тридцать лет.

Однако ему не было суждено создать ни одной картины, равной этой своей первой удаче.

Весной 1870 года в скромную мастерскую Мункачи в Дюссельдорфе прилетела первая ласточка из мира коммерции: крупнейший парижский торговец картинами Гупиль появился в невзрачном ателье художника, чтобы максимально использовать успех «Камеры смертника». Он скупает все холсты, увиденные им в мастерской, и делает немедленно солидный заказ.

Так с момента своего первого крупного успеха Михай Мункачи попадает в мягкие, но душные обьятия негоциантов от искусства.

Пока еще мастер сохраняет полную творческую независимость. Он сам выбирает сюжеты для своих картин и пишет «Щипальщиц корпии», полотно, посвященное борьбе за свободу родины. Переехав в начале 1872 года в Париж, художник не растворился в суетливых буднях столицы европейской живописи. Он упорно продолжает создавать картины из жизни родного венгерского народа.

«Теперь я начал большую картину, — пишет Мункачи в начале 1872 года. — Ее название — «Ночные бродяги», как рано утром, арестовав, их сопровождает патруль на глазах у торговок и прочей публики…» Работа над этой большой композицией полностью захватила живописца. Он говорил позже:

«Я с радостью работаю над этим сюжетом, потому что он дает мне очень много материала для изучения характеров».

Стасов, увидевший «Ночных бродяг» на Венской художественной выставке, писал, что полотно великолепное «по естественности и простоте, по силе и мрачному душевному колориту». Он тут же назвал Мункачи одним из самых «неукротимых реалистов в Европе».

Это годы, полные молодого напора, Мункачи создает один жанровый холст за другим. Среди них и «Девушку с хворостом», написанную в 1873 году, после поездки в Барбизон. В небольшом полотне чувствуется влияние Милле, но все же живопись картины проникнута особой, чисто мункачевской энергией и темпераментом.

В 1874 году мастер работает над первым большим полотном из жизни парижской бедноты — «Ломбард».

Женщина, собирающая хворост.

Контрасты роскоши и нищеты.

Безысходный тупик каждодневной нужды.

Репин, живший в ту пору в Париже, увидев «Ночных бродяг» и «Ломбард», пишет Стасову:

«Ах, еще вспомнил: Мункачи не колорист по Тургеневу!!! Да это самый колорист…»

Репин недаром полемизировал с Тургеневым, который в то время был восхищен неким салонным «виртуозом» Харламовым.

Народная, суровая, страстная и сдержанная по колориту живопись Мункачи была дорога создателю «Бурлаков» и «Протодьякона», и Репин со свойственным ему бурным темпераментом отдает свое сердце венгерскому мастеру.

Летели годы парижской жизни. Все более и более стирались образы родины в сознании Мункачи. Он писал жанры из жизни народа Венгрии, но это были скорее этнографические сцены, далекие от былых картин, потрясавших душу зрителя. Живописец обращается к истории и религиозным сюжетам, мучительно старается заполнить внутреннюю пустоту, рожденную отрывом от отчизны.

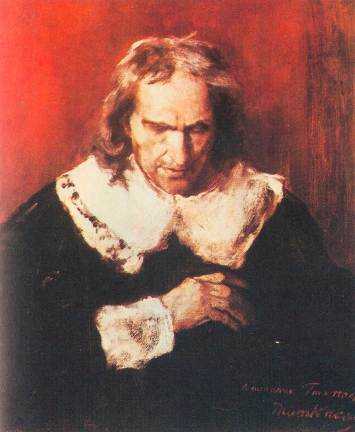

Он создает полотно «Мильтон, диктующий дочерям «Потерянный рай»». Образ слепого поэта трагичен, в нем отражена судьба самого художника, несмотря ни на что создающего прекрасное. Великолепен этюд к картине, в котором Мункачи предстает перед нами во всей мощи своего таланта.

Всемирная выставка в Париже.

«Мильтон» имеет успех в официальных кругах.

Рутинеры приветствуют «облагороженное отражение жизни». Им импонирует, что Мункачи отказался от своих тревожащих зрителя сюжетов и обрел «более беспристрастный и ясный взгляд на мир».

Великолепное мастерство восхищало зрителя, но для внимательного и требовательного взгляда не мог пройти незамеченным уход живописца от проблемных полотен, от языка критического реализма. Крамской писал:

««Мильтон» есть чарующая вещь, хотя идея картины довольно безразличная».

В жизни Мункачи происходят события, сыгравшие зловещую роль в его судьбе. «Мильтона» покупает известный парижский купец Зедельмейер, торгующий картинами, ставший на долгий срок злым гением художника. Он сковывает живописца кабальным договором на десять лет.

Теперь уже коммерсант диктует мастеру темы. Он владеет целиком всей живописной продукцией Мункачи, возит творения мастера по Европе и Америке, зарабатывая огромные барыши. Ведь картины имеют шумный успех.

Но друзья искусства Мункачи не могут не говорить горькую правду.

Вот что писал русский скульптор Антокольский о картине «Христос перед Пилатом»:

«По-моему, действительно, в этой картине было еще много достоинств, но я уже тогда видел, что он идет не по своей дороге и что если он так дальше пойдет, то непременно свихнется, главное потому, что в этой картине уже не было той искренности, единства и цельности, как в предыдущих его картинах. Но хуже всего, что он стал искать риторических фраз, фальшивых поз…

Следующим шагом по созданию грандиозных постановочных полотен была «Голгофа», сам размер которой — 460 х 712 см — поражал. Но как проигрывал этот колоссальный холст перед скромными по размерам первыми картинами Мункачи.

Колесо судьбы художника продолжало свой путь. Он пишет «Умирающего Моцарта». Картина экспонировалась Зедельмейером с музыкальным сопровождением, но ни оркестр, ни пение — ничто не могло скрыть духовной пустоты и банальности произведения. Мункачи сам видел все это, но был бессилен переломить судьбу.

Зедельмейер, выжав все соки из Мункачи, цинично рвет с ним отношения. Шел 1888 год. Художник полон тревог и сомнений. Он ощущает невосполнимую утрату сил, времени и здоровья, потраченных на картины, далеко уведшие его от начала, которое было положено «Камерой смертника» и» Ночными бродягами».

Неужели ничтожный делец Зедельмейер был властен так трансформировать своеобычную и недюжинную натуру Мункачи, который едва ли охотно шел на изготовление этих заказных зедельмейеровских громадин?

Все было не так-то просто.

В 1874 году свершилось событие, которое изменило привычный образ жизни мастера-демократа, выходца из народа.

Мункачи женился.

Его супруга, богатая аристократка, была вдовой люксембургского барона де Марша — мецената, собирателя картин.

Став женой художника, Цецилия Мункачи завела салон, который сделался одним из центров парижского света. Жизнь на широкую ногу. Роскошные приемы, изысканные ужины, блистательные концерты требовали денег и денег.

Мункачи впрягается в хомут салонной «шикарной» живописи, бездушной и фальшивой. Компромисс состоялся. Бывший инаш Михай становится модным парижским художником. Его студия превращается в фабрику живописи.

«Я все больше люблю одиночество», — пишет Мункачи.

За этой короткой фразой — трагедия всей жизни мастера. Чужой по духу дом. Властолюбивая баронесса с ее показной светскостью и ложной любовью к искусству.

Перед художником во весь рост встает вопрос: как дальше жить?

Продолжать писать салонные композиции, делать деньги или вновь вернуться к себе?

Все чаще перед ним возникают картины его детства. Мир крепких, мужественных, честных и простых людей. Он бежит от своих блистательных гостей, от пустой и тщеславной жены. Бродит по кварталам парижской бедноты, проводит вечера в нищих бистро, блуждает по вечерним паркам Парижа. Все это с новой силой будит в нем видения юности, поры нищей, но по — своему счастливой.

В эти годы кризиса и раздумий еще одна беда подстерегла художника: коварный недуг — болезнь глаз, проявившаяся еще в момент писания «Мильтона».

Он нервничал, порой не мог работать. Тосковал, мечтал вернуться на родину, метался в своей золотой клетке.

И надо было обладать духовным здоровьем и гением Мункачи, чтобы, невзирая на все эти обстоятельства, оставить потомкам галерею великолепных портретов своих современников, серию дивных пейзажей, а главное, найти силы вернуться к своей главной теме — венгерский народ и родина.

В годы разрыва с Зедельмейером художник пишет полотно «После работы». Этот холст — демонстративное возвращение к излюбленной теме. Правда, здесь заметны издержки в живописи — след салонных работ. Но все же «После работы» — победа!

Победа духа художника.

Голова Мильтона.

Позже он напишет «Горюющего бетьяра», как бы возвращаясь к своему первоначальному сюжету. Мне довелось увидеть его в запаснике венгерской Национальной галереи. Но об этом позже … Мункачи много работает, и вот подлинным завершением творческой жизни художника, изложением кредо мастера критического реализма явилось его большое полотно «Забастовка», написанное в 1895 году. Этот холст как бы завещание великого художника, итог жизни, в которой Мункачи перенес столько взлетов и разочарований. В картине можно найти и некоторую недописанность, зритель не увидит здесь прежней энергии почерка Мункачи: вероятно, сказалась болезнь глаз. Но в чем нельзя отказать «Забастовке», так это в ярости, открытости темперамента, с какими решена острейшая политическая тема. Мункачи бескомпромиссно сжигает все мосты, связывавшие его со светскими, салонными сюжетами. Язык холста скуп, прост, лишен какой-либо аффектации. Характеры действующих лиц выписаны выпукло.

Это произведение отражает жестокие классовые бои, разгоревшиеся в ту пору в Венгрии. Особенно запоминается фигура агитатора, страстно призывающего народ к забастовке, к борьбе. Невольно вспоминаются огненные строки великого венгерского поэта Петефи, написанные в 1848 году, но увидевшие свет лишь в годы создания «Забастовки»:

Чело мужчины точно книга,

В которой все заботы мира

Записаны… Нужда и горесть

Мильонов жизней отразились

На том челе, как на картине,

И, освещая ту картину,

Пылают два огромных глаза…

Так логически завершилась творческая судьба великого мастера. Он снова вернулся к себе, к своему народу. В конце жизни, во многом трагичной, исчезло все наносное, легковесное, пустое. Естественно, что современная Мункачи буржуазная критика не могла ему простить «Забастовки».

В прессе появились многочисленные статьи, утверждавшие, что тема-де, мол, случайна для художника, что Мункачи ошибся в выборе сюжета. Но Мункачи ответил твердо и непреклонно:

«Эта картина доставила мне личное удовлетворение видеть в ней осуществленными мои художественные намерения».

Женщина, сбивающая масло.

Яснее не скажешь! А что же буржуазные критики с их сомнениями и разочарованиями? Тут можно сказать лишь одно: народная тенденция в искусстве, а особенно позиция реализма всегда вызывали необузданную злобу модернистов. Можно составить целое собрание, десятки, сотни томов из передержек, лжи и клеветы, которые обрушивали и продолжают обрушивать эстетствующие «знатоки» на головы художников-реалистов, обвиняя их во всех смертных грехах.

Пока Мункачи писал библейские сюжеты и салонные картины, он был угоден. Но стоило ему вернуться в лоно критического реализма и взяться за социальную острую тему, как его ошельмовали…

Будапешт. Национальная галерея. Кабинет директора.

— Разговор о Мункачи, — говорит доктор Погань, — всегда очень актуален, остр и интересен. Всегда были сторонники и противники его замечательного искусства. Ведь широко известно, что работы Михая Мункачи в конце прошлого и в начале нашего века пользовались огромным успехом. Даже наши «дикие» живописцы выросли под влиянием его творчества. Таково очарование его мощной живописи, его удивительно яркого колорита, смелой и дерзкой формы. Кроме того, он ведь сделал большую карьеру. Это казалось многим прельстительным, и потому у нас иногда в шутку говорят, что, как каждый солдат носит в своем ранце жезл маршала, так и каждый молодой художник носит в своем этюднике кисть Мункачи.

Конечно, модернисты XX века отвернулись от Мункачи. Они нападали на него, злобно критиковали его за реализм, за эпический жанр его картин, но широкий зритель его всегда почитал, невзирая на эстетствующую элиту, которая находила и находит искусство Мункачи устаревшим.

В 1952 году была широкая экспозиция — мемориальная выставка его работ.

За восемь недель ее посетило четыреста тридцать тысяч зрителей.

Это был рекорд.

Известный венгерский писатель Жигмонд Мориц, написавший книгу о юности Мункачи, рассказывает в конце своей повести, что для венгерского народа существуют два великих образа: в поэзии — Петефи, в живописи — Мункачи. И это правда, — продолжал доктор Погань, — сколько бы ни вопили сегодня эстетствующие специалисты, мечтающие, чтобы искусство шло к другим, модернистским берегам.

Еще один пример популярности творчества Мункачи: в городе Сегед с населением около двухсот тысяч была выставка, и ее за сравнительно короткий срок посетили тридцать пять тысяч человек.

Может быть, кому-нибудь это покажется немудреной арифметикой, но, простите меня, это ведь арифметика движения человеческих душ.

Потому что другие выставки в этом городе никогда не собирали больше десятка тысяч зрителей…

Вот еще один эпизод, рассказывающий о влиянии искусства Михая Мункачи. К нам как-то приехали два директора музеев из США. Им показали выставку наших молодых модернистов. Они взглянули на нее, а потом прошли в старое здание галереи и ознакомились с ее экспозицией. Мы спросили у них, что бы они хотели экспонировать у себя на родине из наших венгерских собраний.

Они дружно ответили: «Мункачи!»

Мне кажется, этот небольшой эпизод отражает процесс, который происходит сейчас в западном мире в области искусства. Думается, что там наконец произошел поворот к искусству фигуративному. Хотя он еще носит своеобразные формы с мудреными названиями, вроде «гиперреализм». Как бы ни противились апологеты модернизма, это все же поворот к реализму.

Я однажды прочел, что в Америке проходила конференция торговцев живописью абстрактного толка, где они обсуждали вопросы кризиса абстрактного искусства. Ведь сегодня происходят интересные явления на рынке формалистической живописи, хотя в силу инерции ее еще продают по огромным ценам.

Коммерсанты от живописи — прагматики, и если они, может быть, скрепя сердце договорились о сравнительном снижении цен на картины абстракционистского толка, то это уже есть, по существу, явление девальвации модернизма в живописи.

А теперь вернемся к Мункачи…

— Я понимаю ваше горячее желание увидеть его шедевры. К сожалению, почти все его работы сейчас в запаснике. Мы готовим новую экспозицию.

На мгновение я опешил.

Директор галереи улыбнулся.

- Мы покажем вам все …

И вот мы идем по залам галереи. Входим в помещение, где будет экспонироваться Мункачи.

Пока залы пусты, здесь работают реставраторы.

Проходим дальше. Мраморные плиты пола гулко отражают наши шаги.

Наконец мы у запасника.

Гремят ключи. Скрипят большие двери. Доктор Габор Э. Погань приглашает меня в запасник Национальной галереи. Перед нами десятки картин Мункачи, расставленные вдоль огромных стеллажей для просмотра. Это целый мир. Мощный, прекрасный, волнующий. Мы останавливаемся около этюда к «Зевающему ученику».

Доктор Погань говорит:

- Это сам художник. Ведь когда он был учеником столяра, ему редко давали выспаться. Впрочем, не только в этом полотне отражены художником воспоминания юности. Бетьяры, беглецы, рабочий люд, с которыми боролась габсбургская администрация. Все прошло перед ним. Он работал за рубежом, но всегда помнил Венгрию, ее замечательный народ.

«Забастовка»… На нас словно обрушивается шум толпы. Мы будто слышим звонкий голос агитатора, призывающего народ к борьбе. Десятки характеров, интереснейшие типы давно ушедшей поры.

- Посмотрите, как почернели краски этой картины, — промолвил директор галереи. — Это ведь так называемый асфальт, некогда модная краска. Он погубил многие картины Мункачи. Ни один реставратор не берется восстановить цвет этих произведений.

Мы как-то созвали лучших реставраторов Европы — из Ленинграда, Парижа, Лондона, и все они единодушно заявили:

«Поздно!

Этот процесс можно попытаться лишь приостановить, не более…»

И вот картины гибнут.

Это для нас большая трагедия. Сейчас со всех этих вещей мы делаем копии, дабы сохранить их для потомков. Впрочем, может быть, химики в ближайшие годы откроют средство для борьбы с потемнением асфальта, — он вздохнул.

Перед нами знаменитые «Ночные бродяги».

- Ах, опять этот асфальт, — продолжает директор. — Взгляните, ведь весь пейзаж, дома, сама улица — все пропало. А от фигур жандармов видны одни штыки. Но зато какое чудо — оставшаяся живопись картины.

«Христос перед Пилатом».

- Вы знаете, что эту громадную картину купец Зедельмейер готовил для продажи парижскому кардиналу? Но он просчитался. Когда кардиналу показали холст, он произнес: «Это не сын божий, это не Христос, это русский анархист, который убил царя Александра Второго».

Мы продолжаем неспешно проходить от холста к холсту. Я, конечно, знал и предполагал, что наследие Мункачи огромно, но когда увидел собранные вместе все эти превосходные картины, великолепные портреты, изумительные, тончайшие пейзажи, был потрясен.

Директор Погань промолвил:

- Мункачи очень любили великие русские мастера, и сам Мункачи высоко ценил Верещагина и Репина. Так что дружба венгерского и русского искусства имеет давние традиции. Вот и сейчас мы ведем переговоры с ленинградским Эрмитажем о длительном культурном обмене картинами. Мы предлагаем Эрмитажу два-три холста Мункачи, а они передадут нам соответственно две-три картины из своей коллекции. На тот же срок. Это было бы прекрасно!

Я думаю, правильнее оставить вас наедине с картинами — улыбаясь, заключает Габор Э. Погань. — Надеюсь, они сами вам все расскажут…

И вот я один.

Наедине с Мункачи.

«Портрет Ференца Листа». Старый Лист. Седые волосы обрамляют львиную голову. Открытый высокий лоб. Мудрые, чуть усталые глаза. Волевой рот. Весь образ композитора пронизан мудростью и покоем. Он отдыхает. Рука чуть тронула клавиши фортепьяно, и композитор как бы прислушивается к тающему звуку…

Холст сильно потемнел. Асфальт и тут сделал свое злое дело.

Но все же в этом портрете будто звучит сама музыка Листа, яркая, виртуозная. И это достигается не жестом, не форсированием колорита. Нет. Пластика портрета предельно строга. Взгляните на руки композитора, и вы уловите немедля ту волшебную силу искусства, которая заставляет жить изображение. Еще миг, и Лист сядет за фортепьяно, и зазвучит его гениальная музыка. Продленность состояния — вот секрет вечной жизни этого портрета. В холсте нашла отражение большая дружба, связывавшая композитора и художника. Это чувство любви озаряет полотно.

Тишина. Гудит кондиционер. Прохладно. Ведь живопись Мункачи требует особого микроклимата. Злополучный асфальт плывет при высокой температуре. И поэтому здесь строгий режим: плюс шестнадцать по Цельсию и влажность пятьдесят процентов.

«Горюющий бетьяр». Художник накануне своего пятидесятилетия возвращается к любимой теме. На этом полотне Мункачи изображает бетьяра в корчме (чарде). Окруженный музыкантами бетьяр слушает свободолюбивые венгерские мелодии, он погрузился в глубокую думу. Может быть, перед его глазами проходят картины народного горя. Льются звуки бетьярских вольных песен…

Мункачи сам был очень музыкален, блестяще исполнял народные венгерские мелодии.

Трепещет свет огарка сальной свечи. Бродят мерцающие тени. Блики света выхватывают из мрака сверкающие пятна белого цвета. Это излюбленный прием мастера.

Не сам ли это Мункачи грустит о безвозвратно ушедших днях молодости, о далекой родине?

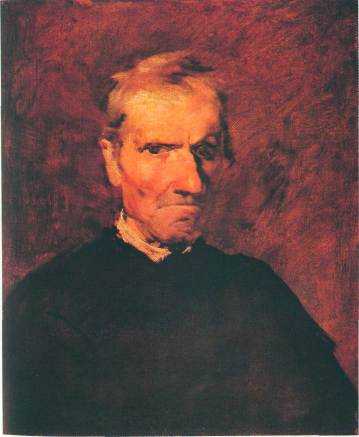

«Учите ль из Кольпаха». Настороженно, зло глядят на меня глаза этого взъерошенного, неприветливого человека. Губы его сжаты в нитку. Острые скорбные морщины пролегли от крыльев носа к уголкам рта. Две глубокие складки сдвинули брови. Горбоносый, желчный, худой, пронзительно, испытующе смотрит на нас учитель. Вот-вот сорвутся с его уст жесткие слова правды. Но он молчит… Невозможно описать всю маэстрию этого холста, написанного с какой-то потрясающей яростью. Кажется, кисть сама в каждом касании, каждым мазком а-ля прима рисует нам образ человека во всем его многообразии, сложности и глубине. Мункачи были ведомы все тайны мастерства, и поэтому так динамичен и так трепетен сам красочный слой полотна, то пастозный на белом воротничке, то лессировочный в тенях, то живой и мерцающий в бликах света.

Этот портрет восходит к вершинам мировой портретной живописи.

Портрет учителя из Кольпаха.

«Пыльная дорога»… Пуста — венгерская степь. Бескрайняя, широкая. В клубах пыли мчатся упряжки. Чудятся глухой топот копыт, ржание коней. Вечереет. Гаснет розовая заря. Сизое марево затянуло одинокий хутор. Доносятся скрип колодезного журавля, лай собак… Какая-то тихая грусть и тайная удаль, заложенные в пейзаже, создают двойственное, тревожное чувство. Колорит холста необычен для Мункачи. Он пепельно — розовый, с глухими ударами зеленого цвета. И в этой сложной, противоречивой колористической гамме — прелесть пейзажа.

Думается, что именно в пейзажах отчасти раскрывается нежная, чуткая душа Мункачи, открытая и чистая, глубоко переживавшая всю фальшь буржуазных будней.

Художник отлично знал цену успеха своих салонных картин.

Он попал в капкан великосветских обязанностей.

Его затянуло беличье колесо парижской суеты, и он отдыхал, отдыхал на природе, вспоминая радость своих юных встреч с зарей, полями и рощами далекой родины…

Глубокая драма одного из крупнейших художников Европы XIX века была в его разлуке с отчизной, о которой он всегда вспоминал с любовью.

«Вы можете быть убеждены, — говорил Мункачи, — что мною, как и прежде… будут руководить любовь к своей родине и вдохновляющая меня идея быть, хотя и за границей, как можно более достойным и ревностным поборником нашего национального искусства».

Сегодня мы воспринимаем Мункачи как одного из крупнейших представителей реалистического искусства XIX века.

Голос Мункачи, большого живописца, будет звучать в веках. Его имя, как и имя Петефи, — гордость народной Венгрии.

… С сороковых годов прошлого века в живописи все чаще встречаются полотна, которые привлекают внимание не какой — то особой виртуозностью исполнения или грандиозностью размера картин, населенных десятками героев древних мифов.

Нет.

Холсты эти, часто небольшого формата, суровые и сдержанные по манере письма, все же неотразимо будоражили зрителя глубокой, иногда страшной правдой жизни, той самой прозой будней, в которых отражены тяжкий непосильный труд, нищета и бесправие самых широких слоев народа.

Резонанс от таких холстов был всегда шумным.

Вспомним, какую бурю вызвал скромный «Человек с мотыгой» Франсуа Милле, созданный им в 1863 году.

Ровно через десять лет венгерский художник Михай Мункачи написал картину «Ночные бродяги», где изобразил безысходность жизни простых людей — люмпенов, этих изгоев больших городов буржуазной Европы. В сизой мгле раннего туманного утра — фигуры бездомных, выброшенных на улицу. Отчаяние, нужда — удел несчастных. Перед нами поистине жуткое зрелище унижения человека.

Так бытовой жанр искусства во второй половине XIX века приобретает все более обличительный характер.

Среди его мастеров — Гюстав Курбе, создатель знаменитых «Каменотесов», потрясших парижский Салон; Оноре Домье, воспевший простой люд и его нелегкую жизнь в своих «Прачках». Решительно и талантливо вступил на эту стезю наш Илья Репин, написавший «Бурлаков».

Подобные холсты были особо приметны, контрастны, ибо рядом с ними в роскошных Салонах, выставках продолжали улыбаться розовые нимфы и наяды, громыхать и бряцать доспехами шлемоблещущие Гекторы и Ахиллы, резвиться пасторальные пейзане.

Полотна Франсуа Милле и Гюстава Курбе, Михая Мункачи и Ильи Репина взывали к зрителю, строго вопрошая:

Почему?

И как будто ждали ответа на самые острые проблемы эпохи.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК