Глава двадцать шестая СНЫ

Глава двадцать шестая

СНЫ

«В состоянии Михаила Александровича перемен нет, — извещала жену художника Вера Александровна Усольцева. — Сон как будто бы стал продолжительнее. Он спит через ночь по пять часов и редкий день чтоб не поспал хотя бы три часа. Кушает хорошо — и в свое время. Но, к сожалению, изорвал в клочки летнее новое пальто и брюки. Он притворился спокойным, лег в кровать, закрылся одеялом и под ним начал теребить его и изорвал на полоски, прежде чем прислуга заметила… Сила физическая в нем очень большая — редкая для интеллигентного человека… Вы спрашиваете, нужно ли ему писать. Нет, не стоит писать. Он относится без внимания к письмам — и сам не пишет. Бред слишком владеет им… любовь к вам — проходит красной нитью через все его разговоры… Так он объяснил мне, что пальто и брюки пригодятся Вам, если вставить в прорехи разноцветные куски материи…»

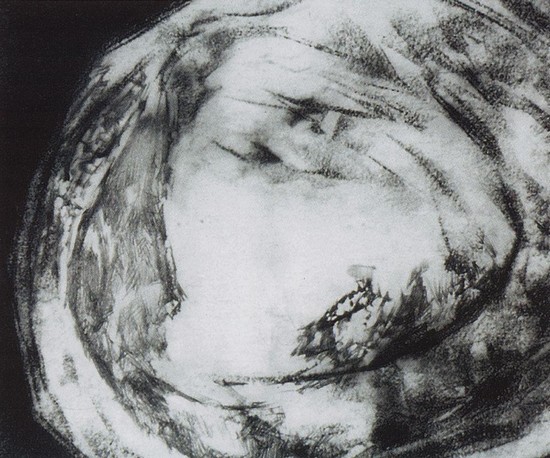

Голова пророка (автопортретная). Бумага на картоне, уголь, графитный карандаш, акварель. 1904–1905 гг.

Раковина. Бумага, уголь, черная пастель. Конец 1904-го — начало 1905 г.

Полгода спустя у Врубеля наконец просветление, если можно так назвать сумрак, в котором составлена записка: «Позвольте, уважаемая Надежда Ивановна, перед предстоящей нам разлукой от всего сердца благодарить за ту ласку, которую я видел от Вас. Вы знаете, какой приговор должен состояться надо мной, с содроганием смотрю в свое будущее…»

«Милый Миша! Твое письмо я получила, но не совсем поняла, почему ты стал называть меня на Вы и Надеждой Ивановной. У нас тут сезон начался… репетиции „Снегурочки“, и меня позвали, хотя бог знает, дадут ли спеть, тем не менее я сшила себе костюм по твоему рисунку, вышло красиво: на серебряном флере вышито белым стеклярусом и горностаем опушен, головного убора еще не заказала, не представляю, как его сделать и кому заказать…»

Вместо ответа покаянный бред:

«Я единственный человечишко в мире, который проявил столько злых и нечестных мечтаний, и об этом мне твердили голоса и внутреннее чувство, с тех пор, как тянется моя болезнь… остаток жизни я должен обречь на разные со всех сторон искупительные упражнения и телесные страдания… Я ошибался глубоко и намеренно в своем призвании, и мои работы далеко не стоили тех денег, которые мне будто бы платили: говорят, что эти деньги были фальшивые…»

Нельзя сказать, что рассудок Врубеля не действует. Врубель читает (сестра в письме спрашивает его, нашелся ли потерянный им том Бодлера). Он рисует, хотя «голоса» требуют отринуть дьявольский творческий соблазн. Все-таки он рисует. Основные сюжетные мотивы вокруг образа Пророка и явившегося ему Шестикрылого серафима. Длящуюся десятилетиями дискуссию о том, что означали для художника версии крылатого персонажа — поднявшегося, вновь воспарившего Демона или, напротив, его антагониста, «антитезу Демону», — оставим знатокам небесных междоусобиц. Что касается прямых вариаций новозаветных лиц и сцен, то часть их выглядит изобразительным гротеском, но невозможно понять, отражает это намеренную сардоническую интонацию либо болезненный уклон самого искреннего пафоса.

Интереснее всего вопрос в связи с Пророком. В серии этих образов, заряженных ощущением собственной судьбы, безусловная художественная вершина — сделанный незадолго до возвращения к Усольцеву рисунок «Голова пророка». Фактически это автопортрет. Так вот вопрос: имел ли Врубель представление о том, что именно возвестит людям его страстно вскинувший изможденное лицо, удостоенный откровения Пророк? Среди библейских провозвестников своим героем Михаил Врубель выбрал Иезекииля и горячился, изумляясь, как неверно понимают его столь ясно описанное в Библии видение. Все причастные к христианской культуре помнят, разумеется, виде?ние Божие, которое сквозь разверстые небеса явилось священнику в земле Халдейской при реке Ховаре.

«И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их; и лица у них и крылья у них — у всех четырёх; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; [огонь] ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня».

Как прочел это виде?ние Михаил Врубель?

Не подтвердило ли оно ему глубочайшее недоверие к призывам целеустремленно шагать единственно верным путем? Не вдохновило ли оно его горящим в небесах предначертанием идти (предварительно, конечно, обзаведясь крыльями), продвигаясь сразу во все четыре стороны? Соединением ликов человека, льва, тельца и орла, не оборачиваясь, шествовать по направлению лиц своих — «куда дух хотел идти, туда и шли». Да, еще виделись Иезекиилю на земле подле четырех небесных четырехликих существ какие-то огромные, необычайного устройства, сверкающие, как топаз, колеса, высокие ободья которых «полны были глаз». А этот замысловатый элемент как понял ясновидящий художник? Может быть, в русле чистяковского завета «расширять и физический и эстетический глаз»?

Домыслы тщетные, зато возможность подольше побыть рядом с миром Врубеля.

«Видение пророка Иезекииля» Врубель принялся писать, не написал. Даже не дал намека на собственную расшифровку библейского видения. Он ослеп.

Перед новым, 1906 годом художник начал стремительно терять зрение, его возили по знаменитым окулистам, меняли линзы в очках, но к концу февраля Врубель утратил зрячесть полностью и навсегда. В частности, это подтвердило мнение насчет прогрессивного паралича: при той его форме, которую находили у Врубеля, раньше всего проявляется атрофия зрительного нерва.

Стало быть, кончено? Творчество гения в финале растворилось порывом к невысказанному пророчеству. Однако Врубель-то ведь — странный, у него даже ход болезни — нетипичный. А о судьбе что говорить.

В декабре врубелевские глаза стали сдавать, видеть им оставалось до февраля, а в январе художнику на адрес лечебницы поступил заказ:

«Многоуважаемый Михаил Александрович,

Не будучи с Вами лично знаком, однако прошу Вас, будьте добры и согласитесь нарисовать мне для моего журнала „Золотое Руно“ портрет карандашом (немного краски) Валерия Яковлевича Брюсова, чем буду Вам крайне обязан. Цена 200 рублей. С почтением, редактор-издатель».

Кто мог додуматься сделать заказ полуслепому умалишенному художнику? Вестник блага отнюдь не походил на серафимов. Классический замоскворецкий купчик: толстый, краснощекий, плутоватые глазки, круглая бородка и кудри на прямой пробор. Он в самом деле был купеческого рода, один из восьми братьев Рябушинских, но в отличие от них, банкиров и промышленников, политиков и ученых, ничем дельным заняться не хотел, звался в семье «беспутным Николашей». Кутежи Николаша закатывал с таким размахом, что братья официально взяли его финансы под опеку. И как только опека была снята, Николай Павлович — этот мот и кутила еще являлся сочинителем и живописцем крайне декадентского толка — учредил литературно-художественный журнал. Название «Золотое руно» от рассказа Андрея Белого «Аргонавты», от поэтической жажды покинуть темную, душную для свободного человека землю и улететь к солнцу, за солнечным золотым руном. Издание невиданной роскоши: фолиант, завязанный золотым шнурком, текст, набранный золотым шрифтом, иллюстрации дивного качества. Идейным вождем «Золотого руна» был признан мэтр символизма Валерий Брюсов, духовным знаменем — Михаил Врубель. Планы редакции включали также портретную галерею выдающихся современных мастеров, с тем чтобы Бальмонта, например, рисовал Валентин Серов, Блока — Сомов, Андрея Белого — Бакст, Сологуба — Кустодиев, а уж Брюсова — сам Врубель.

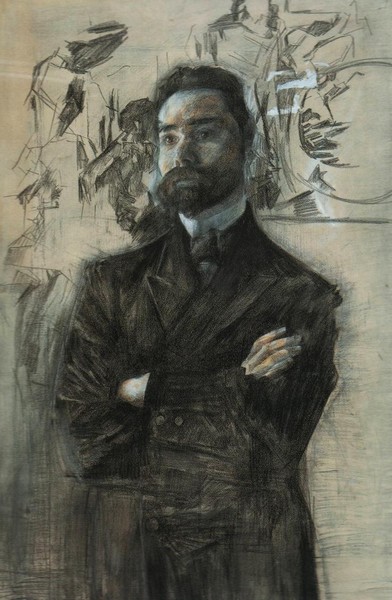

Во исполнение этого плана Николай Рябушинский приехал в лечебницу лично познакомиться с великим художником (который, надо сказать, был приятно удивлен заказом) и представить мастеру его модель. Вспоминает Брюсов:

«Вот отворилась дверь, и вошел Врубель. Вошел неверной, тяжелой походкой, как бы волоча ноги. Правду сказать, я ужаснулся, увидя Врубеля. Это был хилый, больной человек, в грязной измятой рубашке. У него было красноватое лицо; глаза — как у хищной птицы (в дневнике Брюсова — „как у хищной рыбы“. — В. Д.); торчащие волосы вместо бороды. Первое впечатление: сумасшедший!

После обычных приветствий он спросил меня:

— Это вас я должен писать?

И стал рассматривать меня по-особенному, по-художнически, пристально, почти проникновенно. Сразу выражение его лица изменилось. Сквозь безумие проглянул гений».

К середине января у Врубеля для жены много хороших новостей. Незнакомый дотоле Валерий Яковлевич Брюсов ему понравился как наружностью («очень интересное и симпатичное лицо: брюнет с темно-карими глазами, с бородкой и с матовым бледным лицом: он мне напоминает южного славянина…»), так и стихами («в его поэзии масса мыслей и картин»). Портрет идет прекрасно: «Я работал три сеанса: портрет коленный, стоя со скрещенными руками и блестящими глазами, устремленными вверх к яркому свету». Еще, поскольку на первом сеансе выяснилось, что полотно укрепить негде: подрамник просто привязали к спинке кресла, Рябушинский подарил художнику превосходный легкий мольберт и набор замечательных цветных карандашей. А еще Николай Павлович заплатил за портрет вперед, и не 200 рублей, как обещал, а 300, да в придачу купил за 100 рублей рисунок «Голова пророка». Всё было бы благополучно, только очки опять неудачные и замучили голоса. Голоса приказывали, обвиняли, упрекали, хотя иногда слышались чудесное пение Демона, нежная речь жены.

«Вчера ты много говорила со мною, — пишет Врубель, которому голос Нади поведал о предстоящих ей берлинских гастролях, — мне так захотелось приехать в Петербург… Что-то ты купишь в Берлине. Хватит ли у тебя денег: у меня сейчас 400 рублей лежат у Федора Арсеньевича».

Почти любой теме сопутствует осторожно, как бы невзначай высказанное желание снова быть рядом с Надей. Почему Надежда Ивановна не бросила всё и не приехала к больному мужу? Она думала о возвращении в Москву, возлагая тут определенные надежды на Рахманинова. В последний период Частной оперы Сергей Васильевич там дирижировал оркестром и, кажется, благоволил к Забеле, которой он посвятил романс «Сумерки». Анна Александровна Врубель зондировала почву, советуясь с Рахманиновым, ныне дирижером Большого театра, относительно московских перспектив ее невестки, однако Сергей Васильевич полагал, что Забеле лучше остаться в Петербурге, под крылом такого ценителя Врубеля, как Теляковский. Запись от 15 марта 1906 года в дневнике Теляковского: «Был у меня Глазунов хлопотать о концерте Забелы. Мы из милости ее держим благодаря особому положению затруднительному Врубеля. Получает она 3600 р., но положение свое мало понимает».

«Милая Надя, — волнуется Врубель, — отчего я в перечислении участвующих в „Золоте Рейна“ не прочел твоей фамилии, а Пасхаловой? Мне читали газету, может и пропустили твою фамилию, а сегодня я не мог найти этой газеты».

Алевтина Михайловна Пасхалова, та выбранная Мамонтовым для партии Снегурочки юная дебютантка, из-за которой Надежда Ивановна пролила столько слез, теперь тоже пела в Мариинском театре. Только Пасхалова блистала солисткой, а Забелу изредка выпускали ее дублершей. Надежда Ивановна терпела. Потеряв сына, практически потеряв безнадежно помешавшегося мужа, потерять и оперную сцену — с чем остаться? Кроме того, жестокая прагматика. Без солидного ангажемента Забелы не на что было бы содержать ее мужа в частном психиатрическом заведении. Это университетская клиника стоила всего девять рублей в месяц, а пребывание в санаторной лечебнице Усольцева обходилось недешево: сто-полтораста рублей ежемесячно.

Перечень хороших январских новостей из больничной жизни Врубеля оказался неожиданно длинным.

На Рождество было несколько интересных домашних концертов, «был чай и ужин с вином… Потом была елка и тоже ужин довольно обильный и с вином. Вчера был роскошный чай…». Поэт Брюсов подарил свой сборник с надписью «Михаилу Александровичу Врубелю в знак восторженного преклонения перед его гением» и принес новое, посвященное художнику, «очень лестное» стихотворение. А еще Врубелю скоро пришлют из Академии художеств диплом академика живописи (это не бред: 28 ноября 1905 года Врубеля избрали академиком «за известность на художественном поприще»). А еще Рябушинский «желает мой портрет заказать Серову».

Организовали так, что утром Врубель рисовал Брюсова, а после обеда приезжавший в лечебницу академик Серов рисовал академика Врубеля.

Надежда Ивановна забеспокоилась, по силам ли ее мужу несколько часов работать у мольберта и затем еще позировать, что тоже нелегко. Вера Александровна Усольцева успокаивала: «Он очень был доволен, когда у него просили согласия на приезд Серова», «сеансы Серова, по окончании Брюсовского портрета, я думаю, не томят Михаила Александровича, и, наоборот, дух его поднялся от этих заказов и галлюцинации изменились в окраске».

Врубелю польстило, что исполнить его портрет пригласили Серова. Только его он признавал не равным себе, разумеется, но достойным быть рядом — «он берет верный тон, верный рисунок», разве что «натиск восторга» ему неведом. Параллельная работа с аналогичной задачей стимулировала честолюбие. Напрашивается сравнение творческих результатов. Нельзя сравнивать.

Серов долго бился над портретом Врубеля, работу сдал заказчику лишь через год. Поступаться натурной правдой Серов не умел. «У меня проклятое зрение, я вижу всякую мелочь, каждую пору на теле. Это гадость, — жаловался он ученику Николаю Ульянову. — У меня аппарат фо-то-гра-фический… Глаз дрянной! Да-с!» Но и показать Врубеля таким, каким он предстал глазам Серова в стенах усольцевской лечебницы, было невозможно. Двадцать шестой год они были знакомы. Много значил Михаил Врубель в жизни, в искусстве Валентина Серова, и ничего, ничего не осталось от белокурого элегантного красавца, остроумного философа, надменного виртуоза, знающего уровень своего ремесла. Серов сделал всё возможное, чтобы увести в сторону рассеянный взгляд безумца, скрыть клочками усов беззубый провалившийся рот, поймать мелькавший призрак горделивой осанки, сохранить контур всё еще пышных, хотя и превративших кудри в ком седой пакли волос. Все равно в итоге на портрете немощный растерянный старик со следами чего-то былого.

А портрет, сделанный Врубелем…

Врубелю посчастливилось, ему досталось рисовать эффектного внешне крупного поэта в расцвете творческих и физических сил. Работал он энергично, с подъемом. Рассказывает Брюсов:

«Врубель сразу начал набрасывать углем портрет, безо всяких подготовительных этюдов. В жизни во всех движениях Врубеля было заметно явное расстройство. Но едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твердость. Линии, проводимые им, были безошибочны… Позировал я стоя в довольно неудобной позе, со скрещенными руками, и крайне утомлялся. Врубель же словно не чувствовал никакой усталости: он способен был работать несколько часов подряд, и только по моей усердной просьбе соглашался сделать перерыв и выкурить папиросу. Во время сеанса Врубель говорил мало; во время отдыха, напротив, разговаривал очень охотно. В речи он по-прежнему часто путался, переходил от одного предмета к другому по чисто случайным, словесным ассоциациям; но когда разговор касался вопросов искусства, как бы преображался… изумлял необыкновенной ясностью памяти…»

Нет, все-таки фантастична судьба Врубеля. Надо же было столь вовремя появиться «беспутному Николаше» Рябушинскому с его журналом, чтобы последней завершенной врубелевской работой стал образ Поэта. И такой образ, созданный так строго, так ясно, так величаво! Не поверить, что это рисовал художник с больным разумом. А его разум, пока Врубель рисовал, и не был болен.

«Я долго и внимательно изучал Врубеля, — пишет о пациенте (творце „всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности“) Федор Арсеньевич Усольцев, — и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить… как художник, он был здоров и глубоко здоров».

Похож Валерий Брюсов на своем врубелевском портрете? Несомненно похож: это его характерная, памятная современникам «замкнутая» поза со скрещенными руками, его «густые прямые брови и азиатские скулы», его облик умного эрудита и рокового покорителя сердец. Даже фон (на котором, кстати, никогда не было якобы стертой, по рассказу Брюсова, сирени) в тонкой перекличке со стилистикой двух подаренных художнику поэтических сборников. «Стараюсь остаться похожим на свой портрет, сделанный Врубелем», — любил потом повторять Брюсов. Желание неисполнимое. Ведь всё художник взял с натуры, отобрал из самых ярких живых черт модели только глаза, пронзительность брюсовских «очень острых, каких-то колючих глаз» одухотворил взглядом глаз неповторимо «врубелевских»: смотрящих, видящих, как мы, все остальные смотреть и видеть не способны.

Портрет Михаила Врубеля. В. Серов. Бумага, уголь, мел, сангина. 1906–1907 гг.

Портрет поэта Валерия Брюсова. М. Врубель. Бумага, прессованный уголь, мел, сангина. 1906 г.

В конце января «Портрет поэта В. Я. Брюсова» увезли фотографировать для журнала. 1 февраля в лечебницу доставили телеграмму: редакция поздравляла Врубеля с выходом первого номера «Золотого руна». Номер открывался стихотворением Брюсова «М. А. Врубелю». Журнал дал целую коллекцию крупно, на отдельных полосах воспроизведенных врубелевских работ. На разворотах лики врубелевских пророков и вестников разместили рядом с автопортретами художника. Вождь «аргонавтов» славил гения:

От жизни лживой и известной

Твоя мечта тебя влечет

В простор лазурности небесной

Иль в глубину сапфирных вод.

Нам недоступны, нам незримы,

Меж сонмов вопиющих сил,

К тебе нисходят серафимы

В сияньи многоцветных крыл…

6 февраля Врубель сетует: «Мне скучно безделие, а сам я не могу ни читать, ни рисовать», с нетерпением ждет приезда сестры из Петербурга. 12 февраля датировано собственноручное письмо жене: «Милая Надя, Анюта третий день со мной; мы с ней ездили в Москву и купили у Мюра новые щиблеты и помочи и несколько красок, чтобы окончить видение пророка Иезекииля…» Несколько дней спустя зрачки Врубеля уже почти не реагировали на свет. Его читающими глазами, поводырем, верной и терпеливой сиделкой стала сестра Нюта.

Ну вот, обо всех что-то сказано, только о ней, Анне Александровне Врубель, которая теперь постоянно будет возле брата, почти ничего. Трудно восстановить ее образ. Какой она была? Неприметной, невеселой, волевой, на редкость образованной, чрезвычайно начитанной. Открыла, например, поэту Владимиру Пясту, а через него — Александру Блоку ошеломившую их книгу Августа Стриндберга «Одинокий». Михаил Врубель иногда досадовал на возню Нюты со всякими «нищими», на эту филантропию в духе близких ей и чуждых ему идей нравственного подвижничества, но глубоко уважал и просто с детства любил свою «мамашечку». Она же едва ли не осью жизни сделала преданность «Мишуреньке». Посвященная брату монография Яремича лежала на комоде в ее комнате в Доме искусств, как Библия на алтаре. Навещавший Анну Александровну в 1920-е годы Александр Иванов пишет: «Кто шел к ней сперва лишь для того, чтобы познакомиться с сестрой знаменитого Врубеля, скоро находил в ней высокую человеческую личность, драгоценную саму по себе, не нуждающуюся ни в каком заимствованном свете. Скромная той скромностью, что коренится во внутреннем достоинстве и подлинной гордости, обладавшая редким искусством, воздавая должное другим, промолчать о самой себе, она поистине принадлежала к той категории людей „долга, чести и труда“, о которой с таким преклонением высказался однажды ее брат». Ученице, которой Анна Александровна давала уроки немецкого языка, она запомнилась строгой и суховатой «фрау». В памяти Ольги Форш-Срезневской она осталась «прелестной старинной женщиной».

После совещания Анны Александровны с Усольцевым и другими специалистами решено было перевезти Врубеля в Петербург. Лечения как такового больше не требовалось, нужны были лишь постоянный медицинский уход и попечение близких. В Петербурге жена и сестра художника квартировали теперь вместе. Врубеля поместили сначала в роскошной клинике А. Г. Конасевича на Песочной улице, где по прибытии душевнобольной встретил свое пятидесятилетие. Но добираться туда от Театральной площади было долго, неудобно и режим содержания там был строгий, поэтому окончательным пристанищем Михаилу Врубелю стала имевшая более свободный распорядок клиника Адольфа Эдмонтовича Бари на 5-й линии Васильевского острова, недалеко от Академии художеств. Родные надеялись, что это будет способствовать общению Врубеля с коллегами, однако посещения художников ослепший Врубель не любил и отклонял. Хотя вообще настроен был миролюбиво, эксцессы поведения проявлялись гораздо реже, чем прежде. Анна Александровна отметила, что «с потерей зрения, как это ни кажется невероятным, психика брата стала успокаиваться».

Больше всего, конечно, радовало Врубеля появление жены, которая пела ему, иной раз даже привозила аккомпаниатора, чтобы муж насладился небольшим концертом. Сестра приходила ежедневно, гуляла с больным, читала ему вслух. Было что выбрать заядлым книжникам, много было любимых островов в море литературы. Особенно же часто, по словам Анны Александровны, перечитывались тургеневские «Стихотворения в прозе» и чеховская «Степь».

К теме главных удовольствий слепого Врубеля выразительное дополнение в мемуарах Екатерины Ге: «…чтением Михаил Александрович очень интересовался и не переносил только грустного конца и всегда на место такого сочинял другой, более счастливый… иногда же он так был занят своим, что не мог слушать ни чтения, ни пения и рассказывал что-то вроде сказок, что у него будут глаза из изумруда, что он в древнем мире и во времена Возрождения и сделал все знаменитые произведения».

Сны наяву — последний творческий жанр Михаила Врубеля.

Однажды еще в лечебнице Усольцева пришедший вечером к еще зрячему художнику Сергей Мамонтов услышал из темной комнаты обращенную к кому-то горячую речь Врубеля о свободе творчества и, войдя, поздоровавшись, спросил приятеля, с кем это он беседовал.

«Врубель посмотрел на меня долгим и сознательным взглядом и со слабой улыбкой ответил:

— Видишь ли, у меня теперь часто бывают галлюцинации и доставляют мне большое развлечение. Вот и сейчас мне чудилось, что у меня сидит ученик художественной школы, которому бездарные наставники стараются внушить свои рутинерские правила, ведущие будто бы к истинному искусству. Я и старался убедить юношу в противном…

Я удивился, что галлюцинации могут быть приятны, но Врубель с жаром возразил.

— Как-то ночью, — сказал он, — я проснулся в этой самой маленькой комнате и ясно, здраво помнил, что нахожусь здесь, в лечебнице. Но вместо комнаты лежал я на беломраморной террасе. Черные кипарисы склонялись ко мне своей бархатистой хвоей, вдали синело море, а у подножия террасы гудела толпа, одетая в белые классические тоги, и посылала мне горячие приветствия. Это была галлюцинация, но такая красивая, что прогонять ее и возвращаться к печальной действительности у меня не было ни малейшего желания…»

В печальной действительности Валентин Серов ввиду «материальной необеспеченности больного художника М. А. Врубеля» хлопотал перед академическим советом о том, чтобы в Академии художеств изыскали возможность выдавать слепому Врубелю «пособие, которое, будучи приложено к 49 руб., ежемесячно им получаемым из императорского Общества поощрения художников, составило бы необходимую сумму, вносимую за него в лечебницу, а именно 75 руб. теперь и 100 руб. летом». Прошение Серова было уважено.

От реальности ослепший Врубель все больше отключался. Сестра его потом ругала себя, что не записывала бесед с братом, его удивительных историй. Кое-что из грезившихся Врубелю картин записал со слов его близких Александр Павлович Иванов.

«Ему привиделось однажды, что он глядит в окно на улицу большого города, мрачную и унылую под серым дождливым небом; средневековые монахи в глухих остроконечных капюшонах, закрывающих лицо, лишь с узкими прорезами для глаз несут гроб; улица полна людей, двигающихся в полном безмолвии.

Другой раз он видел, будто стоит на морском берегу, вокруг темная ночь, тускло белеется колоннада какого-то храма, а у ног его черные воды слабо колышут отражения звезд…

Порой же речи его были похожи на странные сказки о самом себе, полные какой-то вещей и потаенной значительности: он утверждал, что жил во все века, видел, как закладывали в древнем Киеве Десятинную церковь, что помнит, как он строил готический храм и вместе с Рафаэлем и Микеланджело расписывал стены Ватикана».

Время от времени, рассказывает Иванов, видения совершенно рассеивались, и тогда Михаил Врубель ощущал всю глубину постигшего его несчастья. Тогда он «жестоко страдал, горько жаловался жене и сестре на судьбу и плакал, что не может их видеть». В мучительном желании вернуть зрение он «придумывал разные аскетические искусы, отказывался от пищи, по ночам целые часы простаивал перед кроватью… говорил, что в награду прозреет и глаза его будут из изумрудов». А потом «снова забывал о слепоте, бредил о великих замыслах и уверял, что перед новыми картинами все созданное им раньше покажется ничтожным».

Иногда, когда Врубеля навещали старые друзья, он приходил из своих снов, иногда же предпочитал остаться где-то там, со строителями древних храмов, с Рафаэлем и Микеланджело.

Поленова Врубель, уже три года как ослепший, по голосу сначала не опознал. «Но по мере моего рассказа стал припоминать, — пишет жене Василий Дмитриевич, — и вспомнил, что я живу в каком-то имении, где есть мраморы. Я спросил, помнит ли Серова и Коровина, он сказал: „Я и брата его помню“…»

Всеволод Мамонтов рассказывает о визите своего отца в петербургскую клинику: «Врубель оказался на прогулке, и отец пошел к нему в парк, где он гулял… Бедняга Михаил Александрович никак не мог узнать посетителя. Тогда отец запел арию тореадора из „Кармен“. Врубель моментально оживился, признал отца, но беседы никакой не последовало — настолько был поврежден рассудок…»

Савва Иванович пишет о более удачной встрече в лечебнице доктора Бари: «Вчера я видел Врубеля… На мое счастье, у него было просветление, и все время сквозь безумный бред прорывался большой человек… Мы пробеседовали часа три. Я вернулся домой освеженный… Прочь все мелочи. Вперед!»

Вперед!

Относительно личной смелости и вдохновения это понятно. Касательно искусства — с этим сложнее.

В преддверии своего оперно-балетного похода на Европу Сергей Павлович Дягилев развернул большой исторический показ русской живописи при парижском Осеннем салоне 1906 года. «Захотелось получить род аттестаций от Парижа, явилась потребность как-то экспортировать то, чем была духовно богата Россия», — пояснял идею выставки принимавший участие в ее формировании Александр Бенуа. Занявшая 12 залов русская экспозиция включала более семисот вещей, от икон до холстов авангардной молодежи. Молодые Судейкин и Ларионов предварительно подновили врубелевского «Микулу Селяниновича» — это исполинское панно открывало показ. Врубелю был отведен отдельный огромный зал, где разместилось несколько десятков его произведений. На живопись Врубеля Дягилев, как говорится, делал ставку. И, что не часто с ним случалось, прогадал. Как свидетельствуют соотечественники, французы Врубеля не оценили, восприняли в лучшем случае младшим собратом их Гюстава Моро, мастера фантастически пышных аллегорий на темы мифологии. Зато! Здесь при чтении мемуаров Судейкина патриотичные сердца должны затрепетать. «В зале Врубеля, где никого не было, — пишет Сергей Судейкин, — я и Ларионов неизменно встречали коренастого человека, похожего на молодого Серова, который часами простаивал перед вещами Врубеля. Это был Пикассо».

Ух ты! Не задохнуться бы от умиления.

Грустно и неловко за эту триумфаторскую легенду и ее восторженные тиражи. Да не потряс, конечно, Врубель ни Пикассо, ни других парижских новаторов. Для них и Гоген, чья ретроспектива демонстрировалась на том же салоне, был позавчерашним днем, не то что безнадежно устаревший русский живописец, с его наивной романтикой и фанатичным обожанием природных форм. Авангард неистово рвался вперед, а Врубель тормозил, дорожа строгой дисциплиной пластики. Врубель хотел созерцанием красоты и тайны «будить душу», а лидеры авангарда усомнились в ее наличии у толстокожих зрителей и действовали сильными средствами в обстановке, когда, как писал Дали, «всё, что тише взрыва, не доходит до слуха». И уж конечно не явился Врубель зачинателем «всех основ кубизма, конструктивизма и сюрреализма». Без него справились. Можно, разумеется, отыскать среди множества его оригинальных рабочих приемов и кубизм, и лучизм, и что угодно, но Врубелю в голову бы не пришло, что тут истоки целых творческих направлений. Привели они, между прочим, к ситуации, которую не кто-нибудь, а сам Пабло Пикассо определил так: «Живопись кончилась, а художники остались».

Порой, страдая за непонятого европейцами Врубеля, оптимисты заверяют, что Западу еще предстоит открыть для себя его искусство. Это вряд ли. Что-то очень русское, ненужное, не читаемое на Западе, выразил Михаил Врубель, какое-то специфически русское «томление духа». С чем с чем, а с Врубелем россиянам точно повезло.

Угасал Врубель медленно, долго, четыре года.

О финале его сестра пишет:

«Иногда он говорил, что „устал жить“. Сидя в саду в последнее лето своей жизни, он как-то сказал: „Воробьи чирикают мне — чуть жив, чуть жив!“ Общий облик больного становился как бы все утонченнее, одухотвореннее. За несколько дней до его последнего уже смертельного физического заболевания пришлось мне невольно любоваться его тонким, глубоко сосредоточенным обликом, в придуманном им самим для себя костюме (черная камлотовая блуза с белым воротничком и такими же обшлагами) и пледе».

Анна Александровна не захотела говорить о менее красивых деталях немощи, заставлявшей ее брата мучиться и ворчать «хоть бы яду дали!». Сестра знала: Врубелю это было бы больнее всего. Унизительной фазы превращения в бессмысленное подобие человека он не допустил, февральской ночью простудил себя, как пишет его сестра, «умышленным стоянием под форточкой» и получил воспаление легких, которое перешло в скоротечную чахотку. Даже лекарства полумертвый Врубель ощущал эстетически. Екатерина Ге вспоминает, что «хину он принимал почти с удовольствием, а когда ему дали салициловый натр, он сказал: „Это так некрасиво“. Он лежал совсем низко и говорил вполголоса: „нужно изящно страдать“». У психиатра Усольцева относительно Врубеля вывод: «С ним не было так, как с другими, что самые тонкие, так сказать, последние по возникновению представления — эстетические — погибают первыми; они у него погибли последними, так как были первыми».

«В последний сознательный день, перед агонией, — пишет Анна Александровна, — он особенно тщательно привел себя в порядок (сам причесался, вымылся с одеколоном), горячо поцеловал с благодарностью руки жены и сестры, и больше уже мы с ним не беседовали: он мог только коротко отвечать на вопросы, и раз только ночью, придя в себя, сказал, обращаясь к человеку, который ухаживал за ним: „Николай, довольно уже мне лежать здесь — поедем в Академию“». Перед рассветом на вопрос, что у него болит, Врубель ответил: «Ничего»… Умер он тихо. На следующий день гроб с телом Врубеля был установлен в церкви Академии художеств.

Заботы о похоронах взяла на себя свояченица Михаила Врубеля. Катя догадалась похлопотать, чтобы с покойного художника сняли маску (это сделал Петр Бромирский), ездила в траурный магазин, заказывала место на кладбище, оттуда поспешила на панихиду в академической церкви. «По дороге, — пишет она, — я купила синих цветов с длинным стеблем, мне хотелось, чтобы были цветы, как на врубелевской картине…» У гроба было столько букетов: розы, лилии, охапки сирени и такая масса венков, что «гробовщик стал уже беспокоиться, как их повезут; ими была занята вся погребальная колесница». Яркое апрельское солнце сквозь церковные окна, толпа коллег, лица юных академистов, дамы в черном, горы цветов — Кате показалось, «что эта картина понравилась бы покойному. Были слезы, конечно. Надя зарыдала, прощаясь с ним, но Анна Александровна сказала: „Брат не любил резких проявлений горя“. Когда закрывали гроб, Анна Александровна стала на колени, как всегда покорная».

Всю длинную дорогу от Васильевского острова до кладбища у Московской заставы гроб на руках несли ученики академии и других художественных школ. «Похороны были хорошие, не пышные, но с хорошим теплым чувством. Народу было довольно много, и кто был — был искренне», — написал жене Серов.

На кладбище священник Новодевичьего монастыря коротко сказал:

— Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что Бог простит тебе все грехи, так как ты был работником.

Единственную речь у открытой могилы произнес Александр Блок.

Поэт говорил о том, что «в художнике открывается сердце пророка», что гением Врубеля «для мира остались дивные краски и причудливые чертежи, похищенные у Вечности», что «тех миров, которые видел он, мы еще не видели», что «в мастерской великого художника раздаются слова: Ищи Обетованную землю» и что «иных средств, кроме искусства, мы пока не имеем»…

«Вообще похороны были очень симпатичны… — рассказывала в письме Остроухову Александра Павловна Боткина. — А на кладбище, на краю, среди поля гора венков. Блок говорил, а над головами жаворонки заливаются».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава шестая СУДЬБА

Глава шестая СУДЬБА Что бы вы поручили Врубелю? С волшебной властью направлять гениев на участки исторически неразрешенных или недорешенных проблем, какую миссию вы бы определили для него?Движение культуры без потерь не обходится. В России одной из самых крупных,

Глава двадцать первая ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Глава двадцать первая ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ — Как же так? И это никому не нужно? — спрашивал Грабарь, оглядывая просторную комнату, завешанную картинами и этюдами, забитую холстами на подрамниках и свернутыми в трубку.— Решительно никому, — пожимая плечами, улыбался

Глава двадцать вторая ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

Глава двадцать вторая ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ Посреди письма ученику в Рим, среди массы новостей и наставлений у Павла Петровича Чистякова вдруг фраза: «Хочу выдумать самолет и улететь отсюда».Понятное желание из холодного петербургского февраля перенестись в Италию, где уже

Глава двадцать четвертая БЕССОННИЦА

Глава двадцать четвертая БЕССОННИЦА В университетской клинике Сербский подтвердил диагноз Бехтерева: прогрессивный паралич вследствие сифилитической инфекции (случай заражения имел место в 1892 году). В анамнезе Михаила Врубеля отмечены скверная наследственность: один

Глава двадцать пятая ПРОСВЕТ

Глава двадцать пятая ПРОСВЕТ «29 июня 1904. Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля», — твердой рукой выведено под рисунком, подаренным Усольцеву.Лечебница Усольцева — Федор Арсеньевич предпочитал называть ее «санаторией» — открылась

Глава двадцать седьмая НЕБО НАД ХАРЧЕВНЕЙ

Глава двадцать седьмая НЕБО НАД ХАРЧЕВНЕЙ Автор памятника на могиле Врубеля неизвестен; ни документов, ни упоминаний не найти. Специалисты тоже не решаются по стилю сооружения определить, кто же это с безупречным вкусом, строго и монументально спроектировал «вечную

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ …Жизнь продолжалась. Жизнь без Пушкина. Все более открыто, с возмущением говорили в обществе — Пушкин не волею слепого случая погиб, его убили. Преднамеренность виделась во всем. Когда несколько лет спустя судьбу поэта повторит Лермонтов, Вяземский запишет