Глава 4 Искусство раннего средневековья. Романский стиль

С IV века начинается эпоха великого переселения народов. К VIII веку Карл Великий создает Великую Римскую империю, объединив в одно великое государство страны, лежащие по берегам Рейна, и тем самым античное и германское искусство. Античные традиции в государстве франков не прерывались вообще, их не прервало даже великое переселение народов. Уже после Карла Великого еще сражались античными военными машинами, которыми пользовались римляне при взятии Галлии. В церковном искусстве также сохраняются античные традиции: земля передается все еще в образе кормящей женщины, море – Нептуна с веслом, солнце и луна – богов на колеснице. Огромным вкладом Карла Великого в культуру своего государства было его настойчивое стремление повысить уровень образования. Любые знания хранились в основном духовенством за стенами монастырей. Некоторым образованием обладали отдельные лица знатного происхождения. Оставаясь сам неграмотным, Карл прилагает все усилия к достижению своей цели. Он организовывает записи древнегерманских сказаний, основывает аббатства. Античная традиция сводила науку к 7-ми свободным искусствам. Не входя в конфликт с установившимися понятиями, Карл, тем не менее, собирает вокруг себя представителей образованных кругов отовсюду. На первом месте, конечно, стояло духовенство, как главной носитель знаний с его монастырскими библиотеками. Так вокруг себя Карл Великий сплотил все многообразие культур различных стран. Такой наплыв образованных личностей, покровительство самого императора, естественно подтолкнуло к подъему в области не только наук, но и художественной деятельности. А многочисленные монастыри, возникшие по территории империи, создали живительную почву для расцвета наук и искусств. Самым могущественным народом империи при Карле становится германский народ, возглавляемый мощными и древними династиями. Это и послужило тому, что именно в Германии начинает развиваться новый романский стиль, который здесь достигает апогея своего развития.

На политической арене происходят значительные изменения в сторону преобладания власти духовенства. Если в эпоху, предшествующую правлению Карла, еще сильны эллинистические традиции в науках, искусстве и образовании, то чем дальше уходит исторический процесс от этого времени, тем серьезнее становятся противоречия между церковью и государством и тем непримиримее вражда между духовенством и дворянством в борьбе за власть. Церковь берет верх и образование становится исключительно церковным. Еще до конца X века в период правления Оттона Великого драматург Росвита создает свои произведения в традициях античности и вся литература несет в себе дух историзма. Позднее литература становится исключительно церковной, а темы для произведений берутся из библии и из легенд о святых. И как результат стилистика произведений всех искусств меняется коренным образом. Стиль меняется в сторону замкнутости, что определяется замкнутостью церковного миросозерцания. И то и другое обедняется по своему содержанию, но одновременно с этим становится необыкновенно определенным.

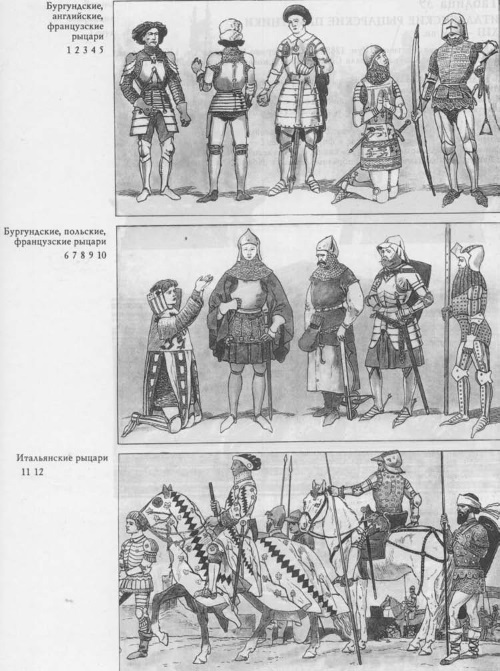

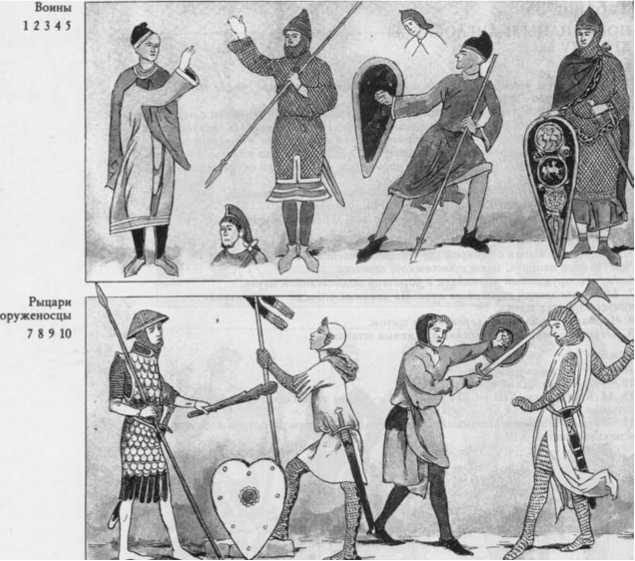

4.1 Рыцарское облачение (800-1300 гг.) и костюм крестоносцев: 1. Рыцарь в железном шлеме поверх кожаной шапки и в чешуйчатом панцире. На плечах – плащ-накидка. Ноги в обмотках. Время правления Каролингов. 2. Рыцарь в шлеме и кольчуге. 3. Рыцарь в железном шлеме и короткой кольчуге. 4. Рыцарь в длинной подпоясанной цветной одежде без рукавов поверх брони. 5. Рыцарь в панцире поверх кольчуги. 6-12 – Крестоносцы: 6. Крестоносец времен правления Генриха VI. 7. Крестоносец времен правления Фридриха 1 Барбароссы (1152–1190 гг.), 8. Рыцарь в кольчуге. XII в. 9. Сарацинский воин. 10. Рыцарь в железной каске. XIII в. 12. Рыцарь в броне, капюшоне с нашитыми кольцами и в кольчуге поверх панциря. XIII в.

Вся история этого времени, сопряженная с крайней феодальной раздробленностью, знаменуется становлением прочного католицизма. Это эпоха первых рыцарских орденов и крестовых походов «под знаменем с крестом» на Восток для освобождения от арабов Иерусалима и «гроба Господня» (Рис. 4.1). Первый орден-орден тамплиеров (храмовников), образованный в 1119 году на территории Палестины в том месте, где стоял Иерусалимский храм, стал впоследствии самым значительным и наиболее богатым орденом католической церкви. С рыцарскими орденами и с крестовыми походами, и в частности, с орденом тамплиеров связано очень много интересного и загадочного в истории. Устав ордена был очень строг. Во-первых, полная и глубочайшая вера. В орден, как правило, входили вторые и третьи сыновья феодалов, которые не наследовали состояние отца. Они воевали с верой, но и стремились к очевидному обогащению, т. к. это был единственный путь для младших дворянских детей получить какое-то состояние. Такой подход во многом снижал опасности междоусобиц внутри стран за наследство отцов. Однако, вера иногда и подводила. В 1204 г. крестоносцы умудрились разорить Византию, захватив ее столицу Константинополь. Конечно, Византия была оплотом православия, но тем не менее все-таки христианской религии. Во– вторых, требовалась величайшая стойкость, физическая выносливость и беззаветная преданность делу. Часто в крестовых походах принимали участие даже светские дамы. Условия походов были чрезвычайно суровыми. От рыцаря требовалось отказаться от семьи и от общения с женщинами. Тем самым церковь сохраняла мужской генофонд европейского дворянства, т. к. в период походов могли разыграться самые разнообразные эпидемии, особенно венерические. В связи с этим в период существования орденов и крестовых походов процветало мужеложество.

Орден тамплиеров, как доказал французский ученый-историк и писатель Робер Амбелен, лег в основу существующего до сих пор ордена масонов. Скрыто от глаз посторонних, но почти доподлинно известно, что огромные богатства тамплиеров, а они были действительно огромны, перешли к масонам. Основные идеи масонства повторяют и главенствующий постулат тамплиеров – владение всем миром.

Интересна история детских крестовых походов. Известно, что в 1212 г. мальчик Этьен во Франции и Николай в Германии созвали под свои знамена более 30 тыс. детей, мальчиков старше 12 лет, во Франции и 20 тыс. в Германии. В результате два судна с французскими детьми, которые перевозили их через Средиземное море, утонули, а остальных детей продали в рабство. Немецких мальчиков остановили около города Бриндизи после перехода через Альпы. Но на обратном пути большинство погибло. Походы подогревались, естественно, церковью. Детские походы – это результат религиозного фанатизма, который зародится в романскую эпоху и натворит много плачевного в следующую готическую эру.

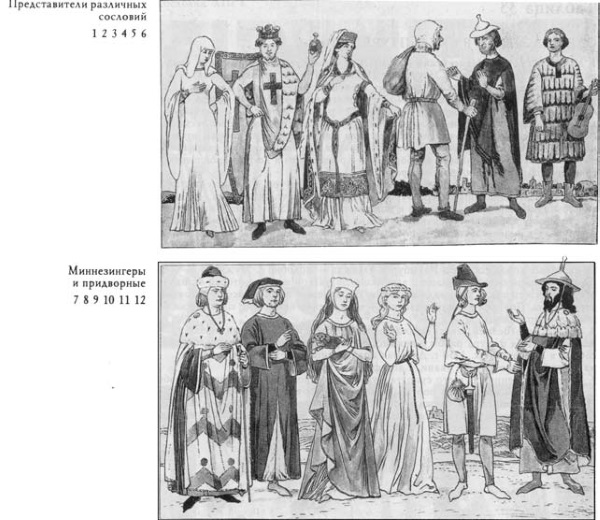

В одежде этой эпохи широко присутствует костюм различных рыцарских и монашеских церковных орденов, т. к. в сферу духовной деятельности была вовлечена значительная часть населения (Рис. 4.2). Костюм естественно отличается определенной аскетично стью и пренебрежением к излишествам. Костюм высших иерархов духовенства напротив отмечен яркостью и даже богатством отделки и самих тканей, как лиц непосредственно приближенных к служению богу (Рис. 4.3). Воинское обмундирование на первых порах еще практично и удобно (Рис. 4.4), позже обмундирование приобретает, как мы видели, тяжелые латы и шлемы, а вот светская одежда являет пример полной задрапированное™ фигуры (Рис. 4.5), как того требовали церковные постулаты о преобладании в человеке жизни духовной. И все, что имело хоть малейший намек на жизнь тела, отвергалось и осуждалось. В связи с этим были запрещены общественные бани, что привело к возникновению беспрецедентных эпидемий по всей Европе.

4.4. Одежда воинов, рыцарей и оруженосцев Франции в средние века: 1–6. Французская одежда XI в… 7. Рыцарь в плоской железной шляпе. 8, 9. Оруженосцы в подпоясанных ленднерах и наушниках. 10. Рыцарь в камзоле поверх кольчуги

Философия средневековья и, в частности, времен романской культуры была во многом наивна, чиста и непосредственна. Религиозные персонажи Христа и Девы Марии, ангелы и святые, понятия ада и рая больше воспринимались как герои легенд или мифов. Ведь мифология античности в начале средневековья еще присутствовала в качестве сказки. Этой же немного детской чистотой и верой наполнены первые дошедшие до нас музыкальные произведения – григорианские хоралы. По названию понятно, что эти произведения исполнял хор. Они заучивались наизусть и никакие изменения в них не допускались (CD. Пример 1). Когда слушаешь григорианскую мелодию, кажется, что это последовательно и бесконечно повторяющиеся мотивы, которые не прервутся также, как и вечно существующее мироздание. Мелодия проста и ее объем невелик. Мелодия одноголосна и легко воспринимается. Поэтому любой слушающий легко мог включиться в общее песнопение (CD. Прим. 2.).

В XI веке многое меняется, т. к. Гвидо из Ареццо (Италия) изобретает нотный стан (Рис. 4.6). Появилась возможность на бумаге изложить, записать мелодию. А раз григорианский хорал мог быть записан, в него можно было внести изменения и, конечно, в сторону большей красоты мелодии. Так наступает новая фаза развития хоралов. Появляется новый жанр хорового пения, который теперь носит название многоголосый органум. Новая структура музыкального произведения теперь составлялась как бы из двух этажей. В первом этаже – основной хорал в нижнем голосе, а во втором этаже – надстройка дополнительная мелодия, которая неотступно следует за основным голосом (CD. Прим 3).

4.5 Германский светский костюм времен крестовых походов. XII–XIII вв.: 1. Знатная дама в длинном гладком платье. 2. Император Фридрих 1 Барбаросса в облачении крестоносцев (XII в.). 3. Знатная дама в верхнем платье с короткими рукавами поверх нижнего(вт. полов. XII в). 4. Крестьянин в подпоясанной блузе. 5. Еврей в длинной не подпоясанной одежде. 6. Странствующий шпильман со скрипкой. 7. Княжеский миннезингер. 8. Знатный господин. 9,10. Дамы придворного круга. 11. Господин в дорожной одежде. 12. Миннезингер Зюскинд в остроконечной «еврейской» шляпе, носить которую обязывало предписание Латеранского собора (1215)

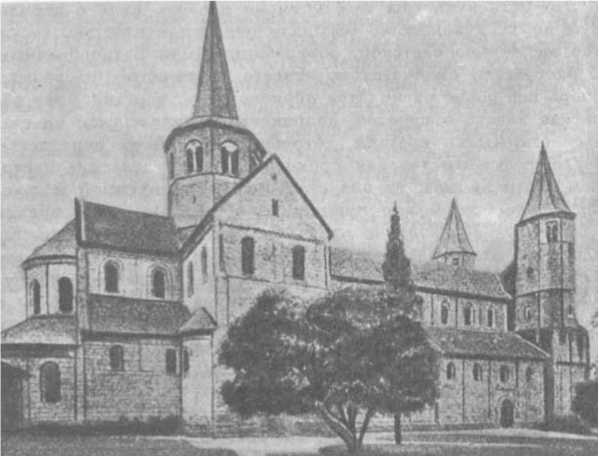

Уже в эпоху Карла Великого в Германии начинает формироваться романская базилика. Именно в этих религиозных центрах и будут исполняться замечательные григорианские хоралы и многоголосые органумы. Слияние в единое целое архитектуры и музыки создало блестящий симбиоз искусств романского стиля. В основе романской церкви лежит план древнехристианской базилики. Однако новое архитектурное решение отличается от своих предшественников, прежде всего, более органичными формами и желанием более логичной проработки как деталей, так и всего здания. Большое значение приобретает поперечный неф – трансепт. Акцент придается хорам, где должно располагаться духовенство. Они высоко поднимаются в пределах абсиды над уровнем ее пола и, как следствие, в подвале церкви под полом абсиды возникает пространство, которое занимается подземной церковью, называемой криптой.

4.7. Базилика св. Годехарда в Гильдесгейме. Германия

Одним из прекрасных памятников архитектуры XII века является Храм св. Годехарда в Гильдесгейме (Рис. 4.7). Это ясный по форме, полный конструктивной и композиционной логики представитель романской базилики. Традиционность планировочного решения с центральным и боковыми нефами, с поперечным трансептом и абсидами отчетливо читается во внешнем облике сооружения. Их формы четки и не расплывчаты. Стена представляется единой прочной опорой всего сооружения. Элементы композиционного и функционального назначения не нарушают ее целостности. Они являются только дополняющими штрихами к общей композиции. Контрфорсы, утолщения стены для восприятия распора от свода, проходят по всей высоте стены, чем объединяют ее нижний и верхний ярусы. И верхний ряд арочных окон подчиняется единому ритму контрфорсов. Башни имеют свою четко очерченную форму, не подчиняющуюся всему зданию, но и не оторваны от него. Их угловое расположение жестко ограничивает здание с торцевой стороны. Активная центральная башня расположена в месте пересечения центрального нефа и трансепта и своим местоположением над средокрестием ясно его отмечает. В романском храме главной является его боковая сторона с цельной мало расчлененной стеной. Поэтому в противовес привычному представлению о том, что вход должен находиться на узкой стороне церкви, в романском храме портал главного входа размещен на боковой стене. Боковая стена при ее большой протяженности и малой расчлененности в наибольшей степени отражает стремление к целостности романской постройки. Торцовая стена мало привлекает строителя и он оставляет ее без каких-либо элементов. Портал основного входа размещен очень деликатно. Он имеет небольшие размеры и серию архивольтов (арок входа), уходящих исключительно вглубь стены, тем самым не разрушая обобщенность ее поверхности. Поскольку архивольты сужаются вглубь, то складывается впечатление эффекта вовлечения входящего внутрь здания. Создается ощущение полной гармонической соподчиненности всех частей и элементов сооружения, которая предопределена тектонической необходимостью.

4.8. Церковь св. Гереона. Крипта. Германия

Церковь ев. Гереона в Кёльне иллюстрирует логику этой архитектуры и во внутренней структуре и убранстве здания (Рис. 4.8.). Каждый элемент интерьера подчинен строго той же логике, которая прослеживается во внешнем облике сооружения. Колонны, поддерживающие своды, также просты по своей структуре, как и стены. Их стволы не канелированы, они гладкие. И поэтому создают простое впечатление работающей под нагрузкой стойки. Колонна имеет круглую базу, которая покоится на квадратной плите, отделяющей ее от основания. Однако, чтобы показать неразрывность этих элементов, по краям плиты имеются листочки, которые прочно объединяют базу с плитой. Капитель проста по форме и ясно отражает содержание своей работы. Плита-абака, которая служит для распределения нагрузки от тяжести сводов, покоится на квадратной или кубической, мягко сужающейся к стволу капители. Тонкая пластика отделки граней капители не разрушает ее формы.

Примером полного выражения структуры внутреннего пространства во внешней архитектуре сооружения может служить храм ев. Михаила в Тильдесгейме (Рис. 4.9.). Этот храм является великолепным примером ясности, логики и полной соподчиненно-сти внутреннего и внешнего в архитектуре романского стиля.

Средокрестие внутри сооружения отмечено также ярко и естественно, как и снаружи. Если снаружи – это башня, возвышающаяся над этим местом, то внутри в месте пересечения продольного и поперечного нефа установлены пилястры, сильно выступающие из плоскости стены и завершаемые арками. Эти арки не только отмечают значимость этой зоны интерьера, но ограничивают пространство с четырех сторон, акцентируя внимание на абсиде с размещенным в ней алтарем. Этому же способствует и плоскость потолка. Потолок, не расчлененный какими-либо сильно выступающими элементами конструкций, следуя главному пространству центрального нефа, увлекает входящего в самую даль нефа к месту основного религиозного действия в храме, к алтарю. Все в этом здании говорит о целостности композиции, о соподчиненности его частей, о естественном отражении внутреннего организма сооружения в его внешнем облике. Такой ясный и логичный подход определяет спокойную и сдержанную красоту романских построек.

Таким образом, легко сопоставить романский храм и более ранние постройки. Очевидно, что древнехристианские традиции создали структуру романского храма. То же соответствие между внутренним содержанием и внешним обликом в постройке. Нигде и никакие элементы не нарушают общей целостности, но исключительно поддерживают основную идею. Гармония и органичность здания являются отличительными чертами стиля, создавшего такой благородный организм едва ли не впервые после дорического храма.

Необходимо отметить, что часто принимая богатство за красоту, мы совершаем грубейшую ошибку Отсюда возможные неудачи современных архитекторов. Красота – не в пышности и богатстве, она лежит значительно глубже, в архитектонической ясности. И если это оценивается в полной мере, то результат налицо. Удача в архитектурном творчестве не заставит себя ждать. Анализируя романский стиль, к такому выводу не трудно прийти. И уж конечно невозможно говорить в этом случае о том, что постройки этого периода неинтересны или скорее скучны. Романский стиль как никакой другой, разве что дорический, учит нас логичному, простому и ясному языку архитектуры, единству целого и тонкости в решениях деталей.

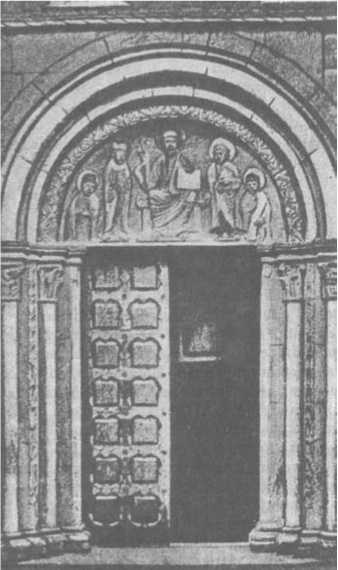

4.10. Портал церкви Девы Марии в Гельнгаузене. Германия

Естественно и то, что этот стиль отвергает и свободную пластику, и станковую живопись, которые могли бы разрушить его идеологическую целостность. Это ясное и логичное искусство, в котором все определяется исключительно целесообразностью, предпочитает всем остальным искусствам искусства прикладные. Пластику, которая в первую очередь представлена плоским барельефом, применяют только как украшение. Ей украшают капители колонн, стены и порталы. Причем, применяют ее крайне сдержанно, не разрушая плоскостности стены и целостности постройки. Такой пластический прием является не только достаточным, но и необходимым в общей концепции стиля. Этот подход просматривается в изображении Христа, сидящего на троне в окружении апостолов. Этот барельеф помещен в люнете портала церкви Девы Марии в Гельнгаузене (Рис. 4.10.). Барельеф представляет собой ряд фигур, изображенных ан фас. Спокойствие группы подкреплено линейностью рисунка в передаче одежд. Автор не прилагает ни малейшего усилия, чтобы создать объединенную групповую композицию. Барельеф абсолютно не проработан вглубь. В результате он выглядит как плоский архитектурный орнамент, к чему и стремится скульптор средневековья. Он старается максимально органично вписать барельеф в идеологию всего здания.

Собственно живопись также испытывает вполне конкретные ограничения. Живописное произведение не должно разрушить плоскость стены, ей отдается верхняя часть стены в среднем нефе или плоскость потолка. Это определяет ее линейный характер. Любая попытка пространственной глубины вошла бы вразрез с основной идеей стиля.

В это же время в результате распространения монастырского книгоиздания потребовалось украшение рукописей. Здесь живопись находит широкую сферу своего приложения. Однако и в книге от нее требуется все то же. Невозможно рисунком разрушить плоскость страницы. Поэтому в книге расцветает искусство живописного орнамента. Переход к линейности рисунка после античных традиций на первый взгляд отбрасывает искусство несколько назад. Однако соподчиненность главной идее делает его неотъемлемой частью стиля. И к X веку переход к искусству линейного рисунка совершается полностью и в живопись проникает оцепенелость. Орнамент превалирует во всем. Одновременно вырабатываются канонические типы изображения фигур, лиц, положений тела и т. д. К XII веку процесс завершается полностью.

Изобразительные искусства этого времени, живопись и пластика, объединенные одним требованием: отсутствием всякого пространства, одновременно выработали тип изображения фигур и лиц без всякого выражения или активного действия. Персонажи скорее величественны и очень далеки от всего земного. Но при этом стена или страница книги цепко держат их своей плоскостью, заставляя полностью подчиниться тем условиям, в которых они находятся.

На потолке церкви св. Михаила в Гильдесгейме есть роспись, посвященная изображению библейского грехопадения. Роспись принадлежит мастеру XII века Ратману (Рис. 4.11.) Эта роспись рассказывает о библейском сюжете грехопадения с передачей яблока. Традиции стиля соблюдены полностью. Лица и позы имеют абсолютно отрешенный характер, нет ни малейшего намека на чувственное волнение действующих лиц. Это действие, означающее проклятие рода человеческого, превращено автором в строгое иератическое действо. В противном случае вся сцена выглядела бы слишком приземленно. Фигуры статичны и выполнены в традициях византийского искусства. Плоскостной характер росписи поддерживается изображением дерева с помощью голых веток, раскинутых веером. В идее мастера отчетливо читается мысль о полном отрешении от какого бы то ни было человеческого мерила. Только такой подход дает возможность осмыслить всю значимость происходящего.

Невозможно обойти вниманием и светскую архитектуру романского периода. Она в значительной мере представлена строительством крепостей. Крепости служили оплотом жизни феодала. Они защищали как самого феодала, так и его вассальное население, которое скрывалось за стенами крепостей при надвигающейся опасности. Время романской культуры – это время феодальной раздробленности, время бесконечных распрей феодалов за свои владения, время междоусобиц и войн. Поэтому крепость служила и местом обитания семьи феодала и его непосредственных слуг, и фортификационным сооружением. Икак следствие, крепости преимущественно строились на высоких утесах. Используя естественный рельеф, легче было придать крепости неприступный вид. И гражданское население возводило крепости с таким же искусством и художественной выразительностью, как и церкви. Крепость являлась единым целым с утесом, на котором ее возводили. Она как бы вырастала из него, представляя собой единый организм с природной основой. Замками-крепостями была усеяна практически вся территория Европы. Такие замки, как замок Кведлинбург или Карлштейн близ Праги (Рис. 4.12.), являют собой яркий пример такого строительства. Они всецело объединены со своей скалой и парят над городом как мощные укрепления, создавая ощущение огромной силы. Общий облик замка – крепости вполне отвечает духу романского стиля. Позднее замки разрастались и превращались в небольшие городские образования со своим храмом и даже ратушью. В таких образованиях облик самого замка сливался в единое целое с романским храмом. Та же мощь, те же простые и лаконичные приемы декора, та же естественность в предназначении всех частей. Сам романский храм своим обликом не уступает замку с его фортификационным предназначением.

Следовательно, можно сказать, романский стиль в церковном и светском искусстве вполне последователен и сохраняет чистоту замысла, отражая его органичность и целостность во всех постройках. Эта целостность стиля определялась единством идей народа, создавшего эту эпоху, твердостью религиозных верований, под знаменем которых творились замечательные произведения искусства. Все виды искусств: и архитектура, и пластика, и живопись, и прикладные искусства – следуют единым законам красоты. Романский стиль отвечает тем же принципам, которые родились еще в эпоху Античной Греции с ее мощным и последовательным дорическим стилем, в котором каждая деталь, каждый элемент подчинен единому целому и вытекает исключительно из своего назначения и целесообразности его использования.

При этом стиль развивался и совершенствовался. От простых и незамысловатых форм он перейдет к значительно более сложным. Плоские потолки в романском храме, которые определялись стропильными конструкциями покрытий, заменятся крестовыми сводами, что сразу обогатит внутреннее пространство базиликального сооружения. Главным и чрезвычайно значимым завоеванием этого периода в конструктивном и архитектурном отношении будет применение системы крестовых сводов в перекрытиях нефов, в результате чего распалубки сводов взаимно гасят распор друг друга. Этому же конструктивному решению сопутствовало применение гуртов или нервюр в качестве каркаса сводов, который передавал нагрузку на устои. Все эти конструктивные мероприятия создали возможность разгрузить стену и сделать ее менее прочной, иначе говоря, облегчить конструкцию стены. К 1100 году техника крестовых сводов прочно занимает свои позиции в архитектуре. Первыми крестовыми сводами перекрыты нефы в соборе в Клюни во Франции и в соборе в Майнце в Германии (Рис. 4.13).

Однако господство и передовые позиции в Европейской культуре перехватывает у Германии Франция. И уже к концу XII века Франция заложит предпосылки к формированию нового стиля, который получит название готического.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК