Глава 10. Тайна и противоречивость

Тайна постоянно присутствует на страницах этой книги, потому что дирижирование и есть тайна. В сущности, мы своего рода волшебники, мы даже пользуемся волшебными палочками: один человек, стоя перед сотней музыкантов, играющих на разных инструментах, а порой и перед певцами и солистами, становится каналом, через который проходит и оформляется музыка. Маэстро — главный переводчик указаний, написанных рунами на сложном, таинственном языке и передающих серию звуков, которая может продолжаться более четырех часов. Он полностью зависит от мастерства всех остальных участников действа; он молча, одному ему известным способом, направляет невидимую всемогущую силу к заданной цели — аудитории.

Мало того, понимание, описания и оценки работы этих волшебников чрезвычайно противоречивы. Да, необходимым навыкам можно научить, хотя мало кто — даже среди признанных величайшими — владеет всеми. Большинство предпочитают самостоятельно приобретать знания и технику, достаточные, чтобы справиться с работой.

Тайна и противоречия здесь сливаются, потому что искусству дирижирования в целом, в отличие от конкретных навыков, научить нельзя, а оно в конечном счете важнее техники. Отто Клемперер и Джеймс Ливайн с успехом дирижировали крупные серьезные произведения, сидя в инвалидной коляске, хотя порой почти не могли контролировать физические движения. Как объяснить это людям, которые получили докторскую степень по дирижированию и отточили технику владения палочкой? Самые пожилые представители нашей профессии неизбежно в той или иной степени теряют слух, но их умение балансировать и оформлять звук только оттачивается с годами. В конце концов, дирижирование сродни марафонскому бегу.

Когда я только начал учиться у Густава Майера, Лорин Маазель выступил с Лондонским филармоническим оркестром в концертном зале Вулси-холл Йельского университета. Маазель был одним из самых талантливых музыкантов, когда-либо поднимавшихся на дирижерский подиум. Создавалось впечатление, что он знал всё и мог всё, за исключением одного — бороться с трудностями. Он казался немного скучающим человеком. Много лет спустя, когда Маазель несколько раз пригласит меня поработать вместе с ним, я узнаю, что он невероятно добр, и стану дорожить каждым словом, которое он мне скажет. Но, даже будучи двадцатилетним студентом, я чувствовал, что его Бетховен не убедителен, как будто маэстро дирижирует снисходительно.

Складывалось ощущение, что Маазель выше этого всего, словно он кукольник, управляющий марионетками. Он был патрицием, он был Зевсом и смотрел на нас, бедных человеческих существ, с высоты своего Олимпа. Бетховен же, напротив, был обычным человеком с железной волей. У него ушли годы, чтобы найти верные элементы только для первой части Пятой симфонии. Маазель, однако, оказался слишком талантлив, чтобы проникнуться чувствами композитора. Когда мне было двадцать, Маазель придал мне мужества, чтобы сделать вещи, с которыми сам, очевидно, не справлялся. Я знал, что способен бороться — и, возможно, использовать это человеческое свойство для исполнения музыки, путь к которой никогда не был легким при всем стремлении композитора к логичности и естественности. Победы над Бетховеном всегда давались с трудом.

Есть ли какая-либо область, в которой недостаток таланта может стать преимуществом? Есть ли спортсмен или бизнесмен, к которому применимо определение «слишком выдающийся»? Маазель мог вытягивать и подталкивать музыку по своему желанию, и его интерпретации порой казались похожими на зеркала в комнате смеха — настолько они искажали источник. Бернстайн делал нечто похожее, чтобы объяснить музыку, которую он исполнял, а Стоковский использовал преувеличения, поскольку был глубоко убежден в необходимости показывать оттенки и чувственную сторону музыки. Маазель же, казалось, делал то, что он делал, просто потому, что мог.

Если вам нравятся Малер, Бетховен, Пуччини и Штраус в интерпретации Маазеля, значит, он ваш любимый интерпретатор, и тогда всё, что я сейчас сказал, вы можете считать просто частным мнением и не более того. В этом и заключаются тайна и противоречивость: кажется, нет никаких общих критериев, определяющих величие маэстро. Некоторые считают, что Библия короля Якова — это слово Божие. Другие предпочтут Пятикнижие Моисея в переводе Роберта Альтера. Вторая книга — наиболее близкий к оригиналу английский перевод, первая — самая поэтичная и читаемая. Обе они — интерпретации, и в их формулировках скрыты исторические обстоятельства, политическая позиция и ограничения переводчиков.

На это можно посмотреть еще и так: если я скажу вам, что Роберт Льюис Стивенсон произносил имя своего самого известного персонажа, доктора Джекилла, как «Джикалл», и докажу, что вариант «Джекилл» неверен, а потом стану называть книгу «Странной историей доктора Джикалла и мистера Хайда», какой будет ваша реакция? Решите вы, что это интересно или претенциозно? Станете ли говорить «Джикалл» или предпочтете называть персонажа так же, как раньше?

Этот выбор многое расскажет о вас, а не обо мне. Еще вы можете спросить: «А какая вообще разница?» Вопрос вполне оправдан, потому что, когда вы читаете книгу, ваш внутренний голос может называть персонажа как угодно. Но если бы книга существовала, только когда ее читают вслух? И если бы чтецом были бы вы?

Возможно, новая информация подогрела ваш интерес, и, прежде чем появиться на публике, вы провели бы небольшое исследование. Тогда вы обнаружили бы, что «Джекилл» — старая шотландская фамилия. К тому моменту вы бы, наверное, уже знали, что Стивенсон — шотландец. В его времена шотландцы произносили эту фамилию как «Джикалл». Возможно, вас впечатлит тот факт, что в первой звуковой экранизации с Фредриком Марчем в главной роли, которая вышла в 1931 году, тоже говорили «Джикалл». Когда киностудия MGM делала ремейк в 1941-м, она не только использовала общепринятый теперь вариант «Джекилл», но и, приобретя права на фильм, попыталась уничтожить все сохранившиеся копии более ранней экранизации, снятой Paramount. «Джикалл» 1931 года больше не мог угрожать успеху более нового фильма о «Джекилле» и якобы исчез из популярной культуры, пока копию первого фильма не обнаружили много лет спустя после того, как вышел звездный вариант со Спенсером Трейси.

Итак, пришло время решить, какой выбор вы сделали бы, готовясь к публичному чтению романа Стивенсона? Как вы его назовете, зная всё вышесказанное? Если вы дадите публике то, что она ожидает, — зная, однако, как имя своего героя произносил автор, — это решение так или иначе можно будет оправдать. Если же вы станете говорить «Джикалл», то рискуете столкнуться с непониманием аудитории, и весьма вероятно, что критик напишет что-нибудь вроде: «Всегда можно сказать, знает ли чтец произведение, по тому, как он обращается с его заглавием. К сожалению, на чтении, которое прошло вчера вечером в театре имени Шуберта, начало выступления весьма нас разочаровало».

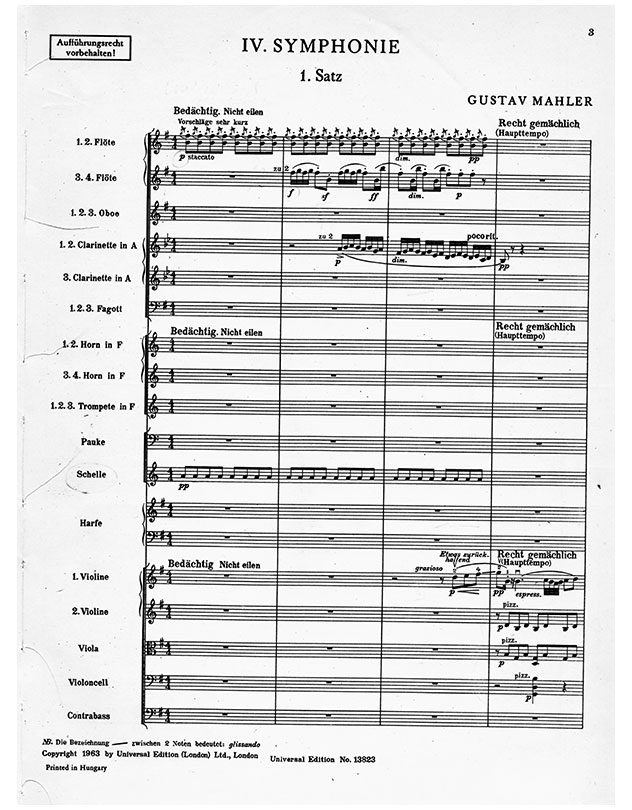

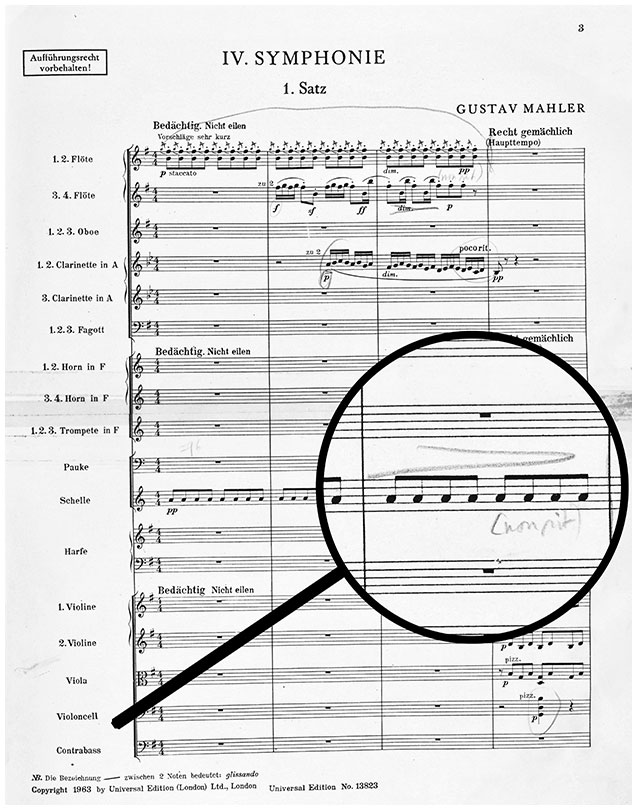

Теперь возьмем эту вымышленную ситуацию и проведем параллель с партитурой Густава Малера. В начале Симфонии № 4 Малера есть интересное указание. Для тех, кто не знаком с ней, скажу, что она начинается с нежного звука бубенцов (по-немецки «Schelle») и щебечущих флейт. Темп помечен как «Bed?chtig. Nicht eilen» («Решительно. Без спешки»). Флейты играют коротко (staccato), а щебечущая часть обозначена как «sehr kurz» («очень коротко»). В середине второго такта тихо вступают два кларнета, а в самом конце важнейшего третьего акта композитор указывает небольшое ритардандо («poco rit.»). Когда кларнеты замедляются, вступают первые скрипки. В этом месте композитор указывает вроде бы то же самое, что и легкое ритардандо у кларнетов: «Etwas zur?ckhaltend» («несколько сдерживаясь»).

Посмотрите на первую страницу с учетом уже сказанного. Помните, что партитуру надо читать слева направо. Всё, что располагается сверху, — так было до этого момента в истории музыки, — необходимо синхронизировать с напечатанным ниже. Не видите ли вы чего-то необычного в конце третьего акта? Не торопитесь.

Симфония № 4 Малера, первая страница авторской партитуры

Вот что я обнаружил — и, возможно, вы тоже заметили. В начале четвертого такта композитор указывает «Haupttempo», «основной темп», и этот темп — «Recht gem?chlich», что значит «крайне неторопливо». Указание темпа вводится для деревянных духовых, медных духовых и струнных, то есть все группы оркестра делают одно и то же.

И это очень интересно, потому что замедление в середине третьего такта указано только для кларнетов и первых скрипок. Может ли это значить, что флейты и бубенцы продолжают без замедления, в то время как кларнеты и первые скрипки медленно подбираются к основному темпу? Если бы Малер хотел, чтобы замедлились все, что по логике нужно делать с начала четвертого такта, то обозначил бы это для деревянных духовых, медных духовых и струнных, — но нет, ничего подобного мы не видим.

Когда я в первый раз дирижировал симфонию, то сделал то же, что и все дирижеры: показал музыкантам, чтобы они, следуя за мной, вместе замедлились. Эти три последние восьмые ноты у бубенцов, точно синхронизированные с флейтами, кларнетами и первыми скрипками, образуют единый предваряющий жест перед сладостной сильной нотой в четвертом такте.

Но Малер написал другое. Чтобы воплотить его замысел, дирижеру придется отбросить всё, что он знает о прежних исполнениях этой вещи — и о большинстве записей, включая сделанные Бруно Вальтером и Виллемом Менгельбергом, знавшим Малера, — и пойти против напечатанного на странице, а также против того, что там не напечатано. Возможно, вышло какое-то несоответствие или была допущена ошибка в гравировке. Но возможно и другое: что мы столкнулись с первым случаем, когда нотная запись оказалась неспособной ясно выразить намерение композитора.

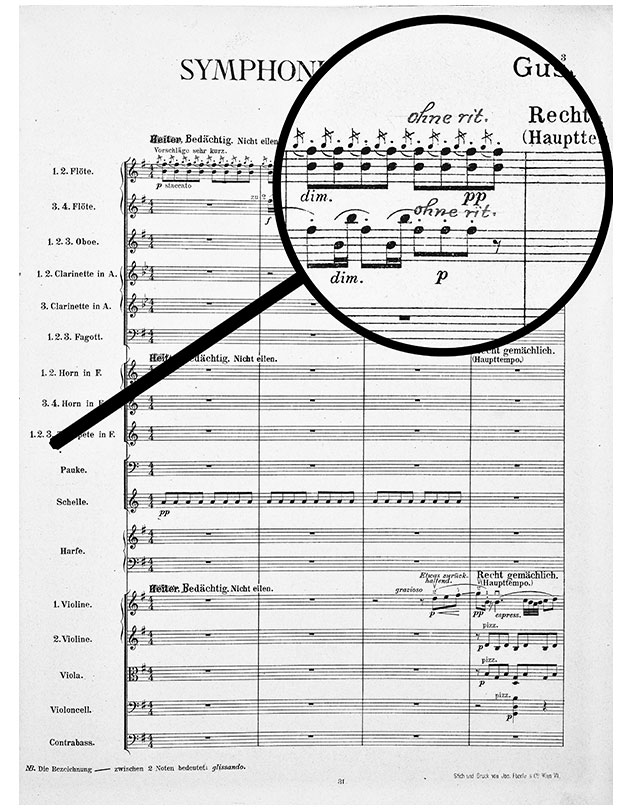

Даже критическое издание 1963 года (показанное на иллюстрации) просто фиксирует то, что композитор изначально написал в 1900 году. Перечислив источники для нового издания, редактор Эрвин Рац указал в предисловии, что в этом небольшом фрагменте — он длится меньше секунды — значится «ohne rit.» («без замедления»). Пометка сделана красными чернилами над партией флейты в напечатанных нотах, которые включают пожелания и разъяснения Малера к последнему его выступлению с этой работой; однако такой пометки нет в других документах, использовавшихся для подготовки нового издания. Вот почему Рац решил не включать это специфическое указание в новую партитуру. Такой подход, конечно, показывает различие между музыковедами и дирижерами.

В архивах Нью-Йоркского филармонического оркестра есть партитура, которую Малер использовал для последнего исполнения симфонии в 1911 году в Карнеги-холле. На обложке написано, что красные пометки сделаны композитором.

Правый верхний угол титульного листа Симфонии № 4 Малера с пометками для исполнения в Карнеги-холле в 1911 году: «исправления красным по Г. Малеру» («rote Korrektionen nach G. Mahler»)

И действительно, в партитуре есть указание, что замедлять не надо.

Я заподозрил, что здесь имеет место микширование темпов, потому что в предыдущей, Третьей, симфонии у Малера малые барабаны отбивают ритм марша, который постепенно затихает, в то время как вводная мелодия на восьми валторнах возвращается с абсолютно иной скоростью. Другими словами, Малер уже создал музыкальный эквивалент эффекта, который мы наблюдаем в кино, когда одна сцена переходит в другую.

В начале Четвертой симфонии Малер, кажется, рисует аудиальный образ проезжающих мимо саней. Они не замедляются. Совершенно новый музыкальный элемент начинается безотносительно к музыке проносящихся саней. Эта новая мелодия, которую играют кларнеты и первые скрипки, грациозно замедляется на слабой доле и затем попадает в основной темп в начале четвертого такта. Другими словами, если предположить, что в какой-то момент оркестр играет не слаженно, живописная картина Малера станет ясной.

Оркестр Халле удивился, но добросовестно исполнил мою просьбу. Я никогда не слышал этого сам, и меня сразил эффект, который был достигнут всего за несколько секунд в симфонии продолжительностью в час.

На следующий день я прочел в местной газете: «Всегда можно сказать, понимает ли дирижер музыку Малера, по тому, как грациозное ритардандо переходит у него в чарующую мелодию Четвертой симфонии. К сожалению, мистер Мосери…» Понятно, что там говорилось дальше.

Был ли я прав? Да. Убедил ли в этом других? Нет. Может, интересная задумка Малера оказалась слишком тонкой и появилась слишком рано в симфонии, чтобы ее поняли как композиционную идею? Вполне вероятно. Меня это беспокоило (и беспокоит до сих пор), так что я проверил запись Бернстайна 1960 года с Нью-Йоркским филармоническим, а потом обратился к нему с этим вопросом. Счел ли он, что я прав? Да. Почему он не сделал то же самое со своим оркестром? «Я побоялся», — ответил он.

Это подводит нас к чрезвычайно важному моменту: когда у дирижера есть возможность сделать что-то абсолютно неожиданное, что, вероятно, публика не поймет, такое выступление против традиций и ожиданий пугает, даже если вы Леонард Бернстайн. Вот он, «доктор Джикалл». Бернстайн решил проигнорировать пометку композитора, чтобы избежать противоречивых отзывов, которые это вызвало бы в 1960 году, когда многие в мире открывали для себя симфонии Малера.

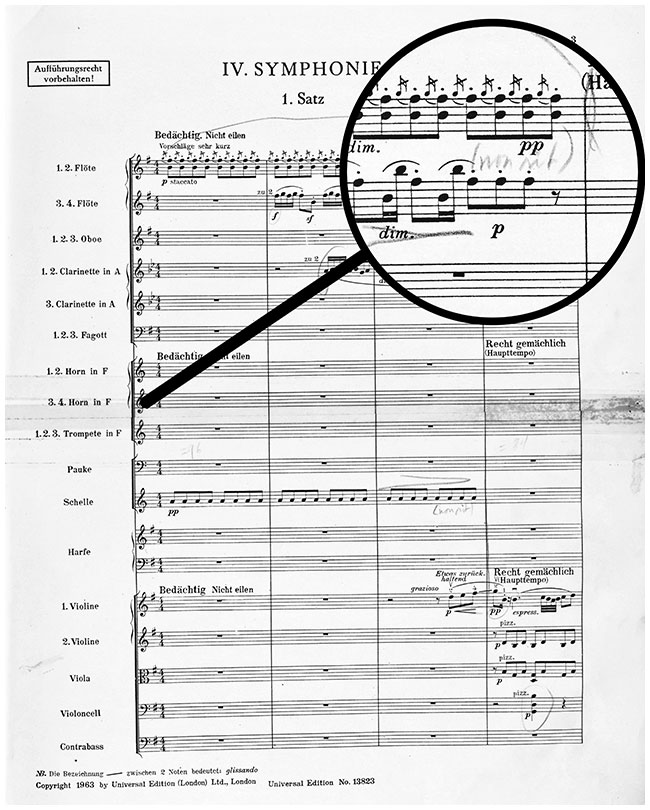

Впоследствии, начиная с 1963 года, он стал дирижировать Четвертую симфонию Малера по новому критическому изданию и в своем экземпляре написал над флейтами и бубенцами по-итальянски: «non rit» («не замедлять»). Когда он выступал с этой работой, снимал ее на пленку и записывал в 1972 году (с Венским филармоническим), то делал всё верно: флейты и бубенцы продолжали в прежнем темпе, и во время расширенного затакта им не хватало нот, в то время как кларнеты и первые скрипки легко замедлялись до основного темпа.

Подчеркивая, что его действия сознательны и что воображаемые сани на самом деле проезжают мимо окна студии Малера, Бернстайн добавил диминуэндо для колокольчиков. И правда, это кажется прекрасной акустической метафорой для музыкального коллажа. Как и Малер, Бернстайн делал пометки на партитурах не только чтобы напомнить себе о своих намерениях, но и чтобы оставить после себя урок всем, кто будет изучать эти документы после его смерти.

Партитура Симфонии № 4 Малера, использованная Леонардом Бернстайном. Увеличена партия флейт

Партитура Симфонии № 4 Малера, использованная Леонардом Бернстайном. Увеличена партия бубенцов

В мире дирижеров на этот счет согласия нет, что говорит о нашем искусстве очень многое, ведь и одну точку зрения, и другую, противоположную ей, поддерживают лучшие и самые известные из нас. Для нас это немаловажные вещи. Дирижер хочет убедить вас, что он прав, пусть даже речь идет о нескольких секундах. Но если вам действительно не важно, что именно вы слышите? Если вы хотите этого просто потому, что хотите?

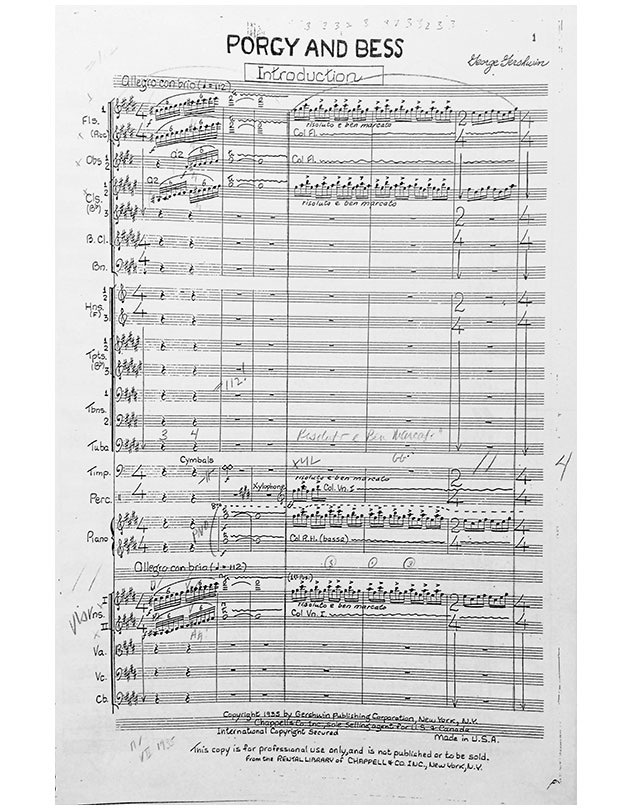

В 2006 году меня попросили записать «Порги и Бесс» для Decca с Нэшвиллским симфоническим оркестром. Зная, что с этим произведением случаются проблемы, я спросил, согласятся ли библиотека и музыканты поддержать мои исследования и выводы. Как только они подтвердили это, я открыл охоту за подлинными материалами: мы начали восстанавливать произведение в том виде, в каком Гершвин подготовил его для мировой премьеры в Нью-Йорке в 1935 году.

Я проконсультировался с двумя ведущими специалистами по Гершвину: Чарльзом Хаммом, в прошлом преподавателем Дартмутского колледжа, и музыковедом и бывшим сотрудником Библиотеки Конгресса Уэйном Ширли — и убедился, что есть несколько источников, где можно найти ответы на все вопросы. Оказалось, что при жизни Гершвина «Порги и Бесс» ставили всего один раз, и композитор участвовал в постановке и редактировал собственные материалы вплоть до премьеры в театре «Элвин» 30 сентября 1935 года. Все оркестровые партии хранятся в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке в Йельском университете вместе с партитурой дирижера. В Библиотеке Конгресса есть рукопись композитора, а также партитура помощника режиссера. Кроме того, поскольку в 1935 году Гершвин нанял оркестр и привлек первых исполнителей к записи отрывков под своим руководством, мы можем сравнить написанное Гершвином с нотами, по которым он дирижировал, и проследить пометки в отдельных партиях. (Некоторые музыканты, например перкуссионист и тромбонист, тщательно записывали, как исполнялась музыка, помечая карандашом дирижерскую сетку, ускорения, замедления, а также короткие передышки между изменениями темпа.) Другими словами, у нас было достаточно точной информации, позволявшей добиться, чтобы оперу «услышали так, как хотел композитор», по мнению Хамма. Также стоит сказать, что наша восстановительная работа проводилась впервые с тех пор, как семьюдесятью годами ранее состоялась первая постановка этой оперы.

После 1941-го, когда Гершвина уже не было в живых, оперу адаптировали самыми разными способами: вырезали ансамбли, добавляли диалоги, восстанавливали элементы, убранные композитором, и превращали трехактную оперу в двухактный мюзикл, продолжительность которого могла невероятно варьироваться. Трудно вообразить любое другое произведение для музыкального театра, которое стало бы жертвой стольких вмешательств, включая сделанные братом Гершвина Айрой, стремившимся напечатать полную рабочую партитуру и поощрявшим ее постановки.

Когда Гершвин преждевременно умер в 1937 году, некролог на государственной радиостанции прочитал Арнольд Шёнберг, его последний учитель и близкий друг. Шёнберг сказал: «Нет никаких сомнений, что он был великим композитором». Десятью годами ранее, в 1920 году, Равель приезжал на гастроли в Нью-Йорк. Когда его спросили, что он хочет получить в подарок на день рождения, он ответил: «Две вещи: съесть настоящий стейк с кровью и сходить на мюзикл Гершвина». Айра был очень расстроен, когда Пулитцеровскую премию 1931 года за мюзикл «О тебе я пою» дали только ему, а его брата обошли вниманием (до 1943 года премия за музыку не вручалась). Он повесил награду в ванной, повернув к стене, — в знак неодобрения. Понятно, что он хотел для брата статуса серьезного композитора, а гигантская партитура, написанная до репетиций, могла дать миру больше «Порги и Бесс», чем это когда-либо слышали прежде.

«Порги и Бесс» — мой самый настоящий «Доктор Джикалл», если говорить и о метаструктуре, и о множестве деталей. То, как композитор и его либреттисты, Айра Гершвин и Дюбоз Хейуорд, построили эту трехактную оперу, невероятно важно для изложения истории. Если ее ставят в два акта, антракт делается после ужасной сцены, в которой Бесс нарушает обещание, данное Порги, и занимается сексом в кустах с бывшим любовником Кроуном. Зрители оказываются в неприятной ситуации: они не просто слишком долго, целых полтора акта, сидели в театре — их еще и просят аплодировать после грубой сцены с сексом, которую к тому же неверно показывают как изнасилование. У авторов не было намерения делать цезуру в этот момент музыкальной драмы. Разве мы стали бы прерывать «Тоску» или «Турандот» посередине трехактной структуры?

Музыка изначально была структурирована ясно и сбалансированно, но с годами ее столько раз интерпретировали, что всё изменилось. Гершвин ставит в начале «allegro con brio», и, подобно Верди, сообщает, что хочет сказать, делая пометку для метронома: «четвертная = 112». На случай, если кто-то подумает, что это ошибка, режиссер добавляет слова «risoluto e ben marcato» («решительно и с сильным напором»).

Эта музыка основана на фигуре регтайма, в которой ксилофон и скрипки играют серию шестнадцатых с необычно расставленными акцентами. Когда вступают медные духовые с джазовой фигурацией, она действительно звучит мощно и решительно. Спустя примерно полминуты Гершвин просит ускорения и непрерывного крещендо, которое ведет к блестящему контрасту — джазовому соло на фортепиано, вступлению к арии «Summertime» («Летней порой»).

Первая страница полной партитуры «Порги и Бесс». Обратите внимание на особые указания темпа, исправленную ноту и распределение смычка в соответствии с добавленным Гершвином «risoluto e ben marcato», а также на акцентированные синкопы у ксилофона и первых скрипок в третьем такте

В течение десятилетий после премьеры это вступление исполняли всё быстрее и быстрее. Например, у Джеймса Ливайна сто двенадцать Гершвина превращается в сто тридцать восемь ударов в минуту, а у Саймона Рэттла — в сто сорок. Теперь публика и ждет такого темпа. Когда эту музыку дирижируют с головокружительной скоростью, возникает некий новый эффект, но что-то и теряется. Положительная сторона — появляется волнение. Происходит взрыв радостной энергии. Поднять занавес! Это ослепительная демонстрация искусства, которое ксилофонист приобрел, репетируя тысячи часов, точно попадая в сотни нот, пока скрипки оттеняют щелканье дерева, по которому бьют двумя молоточками. И когда медные духовые вступают с джазовым риффом, волнение усиливается.

Отрицательная сторона состоит в том, что из-за такой скорости исчезают синкопы — чудесные акценты, которые разбивают шестнадцатые ноты на группы по две-три. Ускорение, задуманное Гершвином, скорее подразумевается, чем играется, потому что при ста сорока ударах в минуту оркестр просто не может двигаться быстрее. Вспомните, что опера — это драма о жизни и смерти, а не бродвейское шоу, пускающее пыль в глаза. Как ни парадоксально, но быстрая прелюдия создает ожидания, которые опера в целом не может удовлетворить, и потому с психологической точки зрения произведение кажется дольше.

Следующий «момент Джикалла» связан с арией «Summertime» («Летней порой»). В архивах Гершвина сохранился написанный от руки перечень дел, в котором композитор напоминает себе о необходимости поставить пометки для метронома в партитуре. Первая сцена его рабочей партии достаточно длинная, и, как и в первой версии «Мадам Баттерфляй» Пуччини, в ней оказалось слишком много местного колорита и обрамляющих элементов, предшествующих основному событию — появлению Порги, а затем Бесс и Кроуна. Гершвин изменил всё это после премьеры, но также дал четкое указание по поводу двух колыбельных во фрагменте, оставшемся от отредактированной первой сцены. И «Summertime», которую поет мать, и «A Woman Is a Sometime Thing» («Женщина — это ненадолго») — попытка отца усыпить ребенка пением — помечены одним и тем же темпом.

В этом Джордж Гершвин проявил себя как структуралист. Он поставил сложную задачу написать две очень разные колыбельные с одной скоростью, подразумевая единство Клары и Джейка и, возможно, желая отчасти показать свое «серьезное» образование классического композитора. Это значит, что «Summertime» не должна быть медленной (Клара, в конце концов, счастлива) и что «A Woman Is a Sometime Thing» — не бойкий танцевальный номер.

Но по традиции «Summertime» исполняется очень медленно, убаюкивающе, и гармонии в духе Дебюсси и Равеля выходят на поверхность. В темпе, обозначенном Джорджом Гершвином, эта ария занимает две минуты. В прекрасном исполнении Саймона Рэттла с певицей Хэролин Блэк она тянется целых три. Ария Джейка, с другой стороны, стала известной бродвейской мелодией, которая, кажется, просто требует хореографии. Гершвин ничего такого не писал. Это Спортинг Лайф, а не Джейк должен пускаться в пляс, и потому композитор выбрал для премьеры не оперного певца, а великого артиста водевиля Джона Баблза — человека, который обучил Фреда Астера чечетке.

Гершвин хотел, чтобы сюжетная линия в первой части оперы подхватывала зрителей в позиции нарастающего напряжения, которое взрывается с появлением Бесс и Кроуна, ускоряется до драки и убийства, а завершается переездом Бесс к Порги. Вся эта линия занимает двадцать восемь минут и должна быть напрямую связана со второй сценой, где происходят похороны и появляются двое белых мужчин, детектив и полицейский. Там музыка останавливается, и мы в первый раз слышим диалог.

Первый акт в версии Гершвина длится сорок шесть минут. Во втором акте четыре сцены общей продолжительностью шестьдесят девять минут. В конце Кроун оказывается настоящим героем: рискует жизнью, чтобы спасти Клару во время урагана. Третий акт — самый короткий, он занимает тридцать минут. Всего «Порги и Бесс» Гершвина должна была длиться около двух с половиной часов — примерно столько же, сколько занимают «Аида» и «Мадам Баттерфляй». Это эпический, хорошо сбалансированный формат. (Исполнение не укороченной рабочей партитуры где-то на сорок минут дольше: она продолжительнее, чем «Лоэнгрин» Вагнера.)

На момент, когда я пишу эти строки, никто так и не исполнил «Порги и Бесс» в том виде, в каком ее оставил нам композитор. К счастью, она записана, хотя, если слушать компакт-диски (их два, а не три), перерывы между актами остаются неясными, поскольку они оказываются посередине записи. Поэтому нам приходится воображать, что произведение исполняют в трех актах, что Порги — инвалид, передвигающийся на коленях, а Кроун — антигерой, но партнер, которого Бесс желает со всеми его недостатками и который героически выступает против самого Бога, чтобы спасти чужую ему женщину ради своей истинной любви — Бесс.

После года работы над этим шедевром и последующим выпуском записи меня попросили сделать восстановленную версию знаменитой постановки Франчески Замбелло, которая получила много восторженных отзывов, — с условием, что музыка будет в той же редакции, какую Франческа выбрала за десять лет до начала моих исследований. Хорошо покопавшись в себе, я согласился. По крайней мере, я знал, что могу серьезно повлиять на нотный текст. Я несколько раз встречался с Франческой, и мы искренне понравились друг другу. Принять такое предложение показалось мне хорошей идеей, хотя вряд ли это был идеальный вариант.

Действительно, представления в Вашингтоне снискали успех — и у публики, и у критиков, но за это пришлось заплатить высокую цену. Во время антракта на открытой генеральной репетиции Замбелло зашла ко мне в гримерку, чтобы выразить сильное неудовольствие моими темпами. Всё было медленно, кроме быстрых моментов. Всё звучало не так, как она привыкла.

Хорошо подумав, я пришел к выводу, что моей задачей было дирижировать постановку Франчески, а не оперу Гершвина. Мы не были партнерами. Если бы я принял главенство режиссера, — а она хотела, чтобы «A Woman Is a Sometime Thing» стала линди-хопом, во время которого Джейк и Клара по очереди держат ребенка и исполняют танец, появившийся в 1940-х, под музыку в другом жанре, сочиненную в 1935-м в качестве колыбельной, — то как бы я мог успешно решить проблему?

В конце концов, это было восстановление спектакля, а не новая постановка. Если вступительная музыка казалась слишком медленной и Франческа чувствовала, что энергетика была не такой, как на записях, которые она слышала, не говоря уже о ее постановках в Чикаго, Лос-Анджелесе и до этого в Вашингтоне, как она могла принять такую негибкость? Она знала, как всё должно звучать. Я знал, что написал композитор, и считал, что понимаю стоящий за этим смысл. Я всё думал: зачем Джейку и Кларе танцевать? Джейк дает шутливый урок сыну-младенцу. Если по какой-то причине нужно танцевать, поменяйте движения. Это не должно быть слишком трудно.

Мне вспомнилась история, которую Беверли Силлз рассказала о своей тете, мелочной и унылой даме. На смертном одре она произнесла вот такие слова: «Я правда старалась быть хорошей, но просто не смогла». Я правда старался дирижировать быстрее, но просто не мог делать это достаточно быстро для Замбелло. Считайте меня старомодным, но я не готов к тому, что режиссер диктует темпы, если только он не композитор.

Музыка разворачивается во времени. Если изменить скорость музыки, то изменится и ее характер. Одни и те же ноты и гармонии можно преобразить, просто ускоряя и замедляя темп. Соответственно, для дирижирования огромное значение приобретает время. Некоторые композиторы давали очень специфические указания по поводу времени и даже строили произведения крупной формы на временных структурах. Бернстайн первым объяснил мне, что в каждом шедевре есть единственный главный темп, и любые другие темпы во время исполнения должны соотноситься с ним. Другими словами, неторопливое вступление к «Тилю Уленшпигелю» Штрауса в два раза медленнее, чем аллегро из того же произведения. Все арии и хоры в «Мессии» исполняются в темпах, получаемых от основного делением и умножением.

В XX веке американский композитор Элиот Картер был признан создателем так называемой метрической модуляции, с помощью которой он описывал сдвиги темпа в своей сложной музыке. Однако эта концепция восходит к основам ритма в западной музыке, которые, как я уже говорил, весьма просты. Восьмые ноты в два раза быстрее, чем четвертные, и производные темпы в крупных формах продолжают эту идею.

Чтобы музыка рассказывала нам историю или подтверждала свое право длиться дольше, чем трехминутная песня или танец, нужны определенные свойства ее базовых материалов, ее мелодий или ритмических мотивов. Вспомните ту самую вступительную фигуру в Пятой симфонии Бетховена и то, как она не просто развивается в первой части, но и постоянно возвращается в ходе симфонии. Композитор, сочиняющий произведение искусства, должен найти способы развивать мелодии, варьировать их и, как правило, возвращать назад, чтобы создать у аудитории ощущение целостности произведения. Удовольствие узнавания приводит нас к чувству полноты, когда мы проходим путь с музыкальным произведением крупной формы. Композитор — или заменяющий его дирижер — может удерживать произведение цельным, чтобы оно не казалось аморфным или беспорядочным, с помощью разных способов, но одним из главных остается управление временем.

Пятиактная опера Верди «Сицилийская вечерня» была сочинена в 1855 году. Ее редко исполняют в оригинале на французском. Однако в 2013 году меня пригласили дирижировать полную, не обрезанную версию на языке оригинала в Бильбао. За многие годы «Вечерню» часто резко осуждали, называя ошибочным шагом в развитии Верди как одного из величайших оперных композиторов Италии за все времена. Нам говорили, что либретто старомодно и статично. Итальянцы всегда хотели и хотят до сих пор, чтобы Верди пели на итальянском, а это неизбежно заставляет обрезать нотный текст, включая длинный балетный номер, который представляет собой временной центр этой структуры.

Не вдаваясь в особые детали, скажу, что когда мы с оркестром установили важнейшие темпы, данные нам в партитуре Верди, — в пределах которых, конечно, у нас была свобода выражения, — то выяснилось, что при исполнении произведения с двумя антрактами, как это делали в Париже в 1855 году (первый и второй акты игрались с небольшой паузой, а потом были антракт, третий акт, снова антракт, четвертый и пятый акты), продолжительность каждого из трех огромных блоков времени отличается от других не больше чем на минуту: шестьдесят пять, шестьдесят четыре и еще шестьдесят четыре минуты. Такое получилось у Верди не случайно. Это метаструктура его оперы. (Он также был архитектором собственного дома.)

Как я уже говорил, современник Верди Рихард Вагнер имел совсем другое представление о темпе как об основе структуры. «Футуризм» Вагнера толкал его к тому, чтобы темпы, подобно мелодиям, всегда находились в движении, словно бесконечно переходя из одного в другой. В этом отношении он был не похож ни на одного предшествующего композитора. Кроме того, он ненавидел, когда его музыку играли медленно.

Дирижер должен впитать всю информацию, которую дает ему печатная страница, вместе с историческими фактами, а также с разнообразными традициями и ожиданиями, после чего обратиться к своей творческой природе и решить, что важно, а что нет.

Когда темп играет значимую роль? Всегда. Надо ли подходить к Верди и Мендельсону совсем не так, как к Вагнеру? Надеюсь, что да, — хотя, возможно, я не прав. Желаем ли мы, чтобы произведения Вагнера вопреки его собственному представлению были медленными, и если да, то будет ли темп причислен к разряду «художественной привилегии»? Если вы хотите насладиться очень медленным «Парсифалем», не говоря уже «Summertime», похожей на сон, — почему бы вам этого не сделать? В таком случае (если немного вернуться назад) вы будете ясно чувствовать, что музыка, оставленная композитором для неизбежных и разнообразных интерпретаций, принадлежит вам. Всё же композиторы написали музыку, а не картины маслом, поэтому где-то в глубине души они должны были знать, что с нею что-то случится.

По-английски «дирижер» — «conductor», что также переводится как «проводник». Можно взять это слово в «электрическом» смысле и вспомнить о переменном токе. В нашем случае маэстро ведет за собой партитуру, музыкантов и публику и следует за партитурой, музыкантами и публикой: и то, и другое представлено в равной мере, и в результате не остается ни одного контролирующего элемента, есть лишь экстатическое, вибрирующее состояние, в котором проводимость повсюду, ее нельзя приписать одному человеку. Скорее, она существует в рамках чего-то под названием «музыка» и в стремлении синхронизировать намерение и форму и вынести на суд публики. Когда музыка сопровождается визуальным рядом и ясным сюжетом, это они неизбежно должны основываться на ней, а не наоборот. Всё потому, что музыка — вечна, а наши интерпретации — временны. Артисты нужны, чтобы вернуть ее к жизни на какой-то момент, а потом она снова затихнет в ожидании тех, что снова пробудят ее, и тогда она будет вибрировать в воздухе и резонировать в душах слушателей. Она спит, ждет и живет в наших воспоминаниях и опыте.

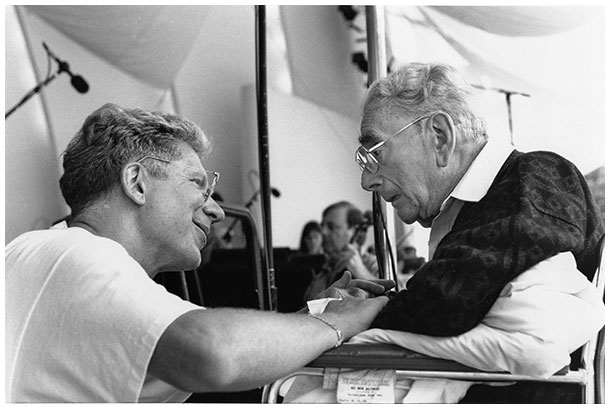

С Миклошем Рожей в «Голливудской чаше», 1994 год

Для меня — да и для любого дирижера — момент, когда оркестр в первый раз играет произведение, поистине священный. Как я говорил, это справедливо не только для абсолютно новых вещей, но и для тех, которые не исполнялись десятилетиями. Музыканты играют, слушают и судят. Порой реакция бывает полностью отрицательной — как, например, у Оркестра Миннесоты во время чтения с листа «Мюнхенских вальсов» Рихарда Штрауса, сочиненных в Германии после того, как союзники разрушили Мюнхен: музыканты прямо-таки шипели от недовольства; или как у концертмейстера в Риме после первого чтения Симфонии № 4 Сибелиуса, когда я сказал, что наше исполнение будет впервые представлено в Италии, а он заметил: «Наверное, потому, что оно чудовищно». С другой стороны, случается и магия, и благоговение, как с «Уличной сценой» Курта Вайля в Великобритании, Италии и Португалии; с Симфонией фа-диез Корнгольда с Бостонским симфоническим; с его же «Симфонической серенадой», которую мы в первый раз исполняли в США с Нью-Йоркским филармоническим; с увертюрой к «Бен-Гуру», когда больной композитор Миклош Рожа сидел в коляске на сцене «Голливудской чаши» спустя тридцать четыре года после того, как сочинил и исполнил свое произведение. «Меня переполняют эмоции», — прошептал он мне, и, честно признаться, я был в таком же состоянии.

На первом представлении мюзикла Роджерса и Харта «На цыпочках» на Бродвее в 1983-м, для которого были восстановлены оригинальные оркестровки 1936 года, сестра Леонарда Бернстайна Ширли сказала мне: «Я заплакала! Заплакала, потому что думала, что никогда больше не услышу этих звуков».

Нескончаемый диалог о верности либо намерению, либо музыкальному тексту основан на ошибочном представлении о единственном способе прийти к индивидуальной интерпретации. Все мы несовершенные слушатели и неточные поклонники текста, и не важно, насколько верными мы стараемся быть. «Стиль» — это еще одно имя для подражания, и точные копии в музыке невозможны, что уже наверняка очевидно вам на этот момент. Парадоксально, но неспособность или нежелание людей следовать правилам стала источником того, что мы называем культурой, и составляет суть того, что мы называем интерпретацией. Если бы мы могли воспроизводить что-либо точно, то не было бы французского, итальянского, испанского, португальского, каталонского языков и никакой другой «испорченной» латыни: ведь всё это частные случаи латинского языка, где грамматика и произношение ненамеренно искажались в течение столетий, а теперь у этих «неправильных» языков есть точные правила, которые, однако, постоянно нарушаются при взаимодействии культур, имеющих общее происхождение.

В этом смысле любое представление и любая интерпретация связаны с битвой между продолжением традиций и их пересмотром. В книге «Программируя Вселенную» физик Сет Ллойд пишет, что все действия на всех уровнях, от субатомного до космического, могут быть сведены к трем: «и», «не» и «копировать». Здесь подразумевается соответственно добавление чего-то к уже существующему, исключение чего-то из уже существующего и точное воспроизведение уже существующего. Новая модель автомобиля «Мерседес» должна в чем-то выглядеть как «Мерседес» («копировать»), но не содержать некоторых прежних элементов («не») и одновременно включать новые («и»). Именно поэтому Моцарт всегда звучит как Моцарт, но все его произведения отличаются друг от друга. И по той же причине каждое исполнение Пятой симфонии Бетховена звучит как Пятая симфония Бетховена, — однако оно всегда отличается от предыдущего.

Так на самом деле поступает каждый дирижер. Все дискуссии об аполлоническом и дионисийском идеалах — еще одна серия метафор, пытающихся уравновесить правду и ложь, суть и ее противоположность, из которых и состоит само дирижерское искусство. В конце концов, явление без его противоположности нельзя выделить и интерпретировать. В то же время стоит помнить, что полная темнота и слепящий белый свет приводят к одному результату — слепоте. То, что существует между крайними проявлениями света и тьмы, — это всё видимое нами. Принцип, справедливый для видимого мира, также верен и для невидимой сферы под названием «музыка». Она в чем-то похожа на «тьму осязаемую» — так Мильтон описывал Божью власть контролировать и устранять ощущаемую природу. Музыка всегда ждет, что ее воскресят, ждет, когда очередной дирижер встанет перед пометками на странице, пробудит их, превратит в звук и передаст его, смело и небезупречно, ожидающей публике.

Мы машем руками, и появляется музыка! Как написал Шекспир в «Венецианском купце»: «Тишине и ночи подходит звук гармонии сладчайший»[38].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК