Глава 6. Отношения

ОТНОШЕНИЯ С МУЗЫКОЙ

Отношения дирижера с музыкой важнее всех остальных. Это может показаться очевидным, но дирижерское дело — еще и бизнес. Им занимаются, чтобы заработать на жизнь, а получить место и сохранить его за собой особенно сложно, ведь это зависит от мнения множества разных людей. Такого понятия, как гарантированная занятость, здесь не существует, и не важно, кто вы и какую известность приобрели. Единственная правда, которая направит вас вперед и всегда будет поддерживать, — это отношения с исполняемой музыкой.

Возможно, правильнее будет сказать «отношения с музыкой вообще», потому что нам не всегда доводится дирижировать то, что мы любим и что хотим дирижировать. Музыкальные руководители и приглашенные дирижеры часто должны исполнять совсем не близкие им произведения. Последним обычно сообщают, кто будет их солистом и какой концерт он собирается играть. Это предложение, от которого нельзя отказаться. Солиста выбирают по его звездному статусу и репутации, в зависимости от необходимости привлечь аудиторию, и обычно он играет популярный и впечатляющий концерт. Все, кто ходил на концерты Нью-Йоркского филармонического под руководством Пьера Булеза (в 1971–1977 годах), наверное, так или иначе сочувствовали маэстро, когда ему приходилось дирижировать вещи, вызывавшие у него явное отторжение. Это были произведения Мендельсона, Дворжака, а также, возможно, худшее (для него) выступление 1973 года со Вторым концертом для фортепиано Брамса, который играл Ван Клиберн. Брамс не вызывал у Булеза никакого интереса, а Ван Клиберн считался поп-звездой среди пианистов.

Леонард Слаткин в недавней автобиографии «Дирижерское дело» («Conducting Business») пишет, как ему пришлось разучивать Симфонию для трех оркестров Элиота Картера в 1984 году. Картер был ведущим американским композитором-интеллектуалом; он получил массу наград и до сих пор считается одним из величайших в послевоенной классической музыке — по крайней мере, в Америке и в глазах американских музыкальных критиков. Исполнить симфонию Картера заказали шести оркестрам, и все они должны были включить ее в репертуар. Георг Шолти в то время работал музыкальным руководителем в Чикагском симфоническом. В отличие от Булеза с Нью-Йоркским филармоническим, Шолти отказался разучивать произведение. Клаудио Аббадо был главным приглашенным режиссером в Чикаго и считался такой важной фигурой, что администрация разрешила ему включать в репертуар только то, что он хотел; музыка Элиота Картера туда не вошла. Следующим в порядке приоритетов был Эрих Лайнсдорф. «Лайнсдорф сильно намучился с Концертом для фортепиано Картера и сказал мне, что больше в жизни не возьмется за его произведение», — пишет Слаткин. Как и Шолти, Аббадо и Лайнсдорф, Слаткин не испытывал особого желания играть эту музыку, но его всё равно заставили ее выучить. На мировой премьере в 1977 году дирижировал Булез, но к 1984 году Чикагский симфонический так и не сыграл эту вещь. Слаткину сказали: «Либо вы разучите произведение, либо оркестр потеряет примерно четверть миллиона долларов». Чтобы не портить отношения с Чикагским симфоническим оркестром, Слаткин неохотно согласился выучить симфонию и выступить с ней[23].

История Слаткина важна по многим причинам, и мы вернемся к ним ниже. Помимо прочего, она показывает, что от академических дирижеров нашего времени требуют часто выступать с самыми сложными произведениями. Необходимо быть достаточно авторитетным и технически компетентным во всем спектре симфонической музыки, — такого никогда не ожидали от Тосканини или Ганса Рихтера.

Хотя некоторые из нас приняли решение стать специалистами в определенной области — или его навязали нам жесткие категории в мире симфонической и театральной музыки, — большинство дирижеров, возглавляющих коллективы, должны уметь справиться с чем угодно.

В целом это означает, что музыкальные руководители основных оркестров должны показать, что способны дирижировать новую музыку невероятной сложности, а не только отлично исполнять Чайковского и Бетховена. Даже если публика приходит слушать именно этот репертуар, критики будут судить дирижеров по работе с трудными современными произведениями. Многие из нас, кому приходится месяцами разучивать такие вещи, знают, что с большой вероятностью выступят с ними только один раз.

Оставляя в стороне сложности для понимания и исполнения, которыми отличаются многочисленные «атональные» симфонические и оперные произведения (те, что широкая публика называет «современными»), появившиеся после Второй мировой войны, надо сказать, что склонность — или, может, лучше будет сказать «любовь» — дирижера к определенным композиторам или видам музыки не всегда значит, что он окажется особенно убедительным ее интерпретатором. Это еще одно — досадное — слагаемое нашей тайны. Если дирижер обожает оперы Вагнера и не интересуется французской оперой XIX века, это не значит, что «Тристан и Изольда» получится у него лучше, чем «Манон Леско». Более того, шанса дирижировать Вагнера ему может не выпасть.

Наверное, определенная дистанция позволяет более надежно подружиться с музыкой — не тонуть в любимом произведении, а, скорее, представлять его бесстрастно. Но, как однажды написал Лоренц Харт, «неразделенная любовь скучна». Прежде всего мы продавцы, и мы должны уметь продать всё, что исполняем. Если эта фраза кажется вам слишком вульгарной, то называйте нас болельщиками или чирлидерами. Когда нас спрашивают о любимом произведении, мы должны всегда отвечать одинаково: «То, что я дирижирую». Находясь «внутри» пьесы, мы знаем вещи, которых не знали раньше и которые можем потом забыть.

Порой в этом «браке по принуждению» приходится потратить какое-то время, чтобы превратить изучение нот в осознание того, почему они существуют и заслуживают быть сыгранными. В 1995 году меня попросили выучить и записать три концерта для скрипки, запрещенных Гитлером, в рамках серии, которую фирма Decca организовывала в Берлине. Композиторами были Эрих Вольфганг Корнгольд, Эрнст Кшенек и Курт Вайль. К каждому из произведений требовался особый подход.

Концерт Вайля поддавался труднее всего, потому что он был написан в начале 1920-х годов — то есть до того, как Вайль приобрел характерное звучание. Хотя в то время он уже был успешным композитором и только что завершил обучение у одного из виднейших преподавателей Европы, Феруччио Бузони, его стилистический прорыв в «Трехгрошовой опере» в 1928 году еще оставался впереди. И как можно было, занимаясь концертом 1924 года, этими пробами молодого композитора, использовать знания о том, каким ему еще только предстояло стать? Разучивая ноты, я стал одновременно исследовать политическую деятельность Вайля в тот период. Я узнал, что он вступил в «Ноябрьскую группу» — радикальное политическое объединение художников, и через это я получил ключ к пониманию. Я помню, как поднял руки, чтобы начать сессию звукозаписи в Берлине, и вдруг мне представилась группа молодых художников, самопровозглашенных радикалов и революционеров, выступающих против новых законов относительно искусства. Малый барабан и точечные аккорды у медных духовых и фаготов стали символами военизированной государственной власти. Дирижируя концерт в первый раз и глядя в ноты перед собой, я вдруг понял, что делать с этой музыкой.

В то время я был уже хорошо знаком со стилем Корнгольда, и несколько записей скрипичного концерта помогли узнать его лучше, однако по пути в Берлин произошли две вещи. В биографии «Последний вундеркинд» («The Last Prodigy») Брендана Кэрролла сообщалось, что концерт, написанный после Второй мировой войны, на самом деле не вобрал в себя мелодии из музыкального сопровождения к фильмам Warner Bros., как принято считать. Кэрролл обнаружил, что многократно использованные в концерте темы появляются в фильмах, снятых в конце 1930-х годов. Получается, что Корнгольд в 1945 году решил написать скрипичный концерт на основе музыки для кино, но не использовал более новые произведения? В интервью, данном в Вене в 1937 году, он говорил о новом скрипичном концерте, однако завершенное произведение появилось только десять лет спустя. Кэрролл предположил, что композитор включил темы из незаконченного скрипичного концерта в ранние работы для кинематографа, а не наоборот.

По словам Эрнста, старшего сына Корнгольда, его отец никогда не думал, что его музыка для кинофильмов будет исполняться на публике, поэтому время от времени повторно использовал материалы из других источников, — к такой практике прибегали многие композиторы, включая Бетховена и Генделя. Более того, именно по этой причине Корнгольд считал, что ему стоит писать музыку для кино: пока Гитлер был у власти, новая музыка композитора не могла исполняться в Третьем рейхе. После окончания войны Корнгольд прекратил работать на Warner Bros. и за годы до своей преждевременной смерти в 1957-м, когда ему исполнилось шестьдесят, написал симфонию, «Симфоническую серенаду», струнный квартет и концерт для скрипки.

Какое отношение это имеет к моей дирижерской работе над концертом? Выходит, что, положившись на исследование Кэрролла, я стал первым дирижером, который воспринял произведение прежде всего как скрипичный концерт. Если его темы потом и появлялись в кино, то это скорее было похоже на использование анданте из Фортепианного концерта № 21 Моцарта в фильме «Эльвира Мадиган» или отрывка из «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса в «Космической одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика. Да, у меня были те же ноты, что и у других дирижеров, но я исходил из совершенно другой точки. (Слышно ли это кому-то, кроме меня? Не могу сказать.)

Во-вторых, изучая партитуру, я осознал, что Корнгольд создал волшебную ауру вокруг сольной партии скрипки. (В известной записи Яши Хейфеца, сделанной в 1953 году, оркестровка практически не слышна, и от этого создается ложное впечатление, что оркестр играет в концерте поверхностную роль.) Учителем Корнгольда, которым тот очень восхищался, был Рихард Штраус. В «Жизни героя» Штрауса длинная каденция на солирующей скрипке — портрет жены композитора Паулины. Известно, что Корнгольд очень любил свою жену Люци. Ей он посвятил «Симфоническую серенаду» 1945 года. Сосредоточившись на этом, я внезапно вообразил, что его концерт — любовно выписанный портрет спутницы жизни, ангела композитора. Во второй части челеста, арфа и вибрафон часто используются, чтобы окрасить ноты солирующей скрипки аурой звенящих в воздухе колокольчиков. То волшебное прикосновение открыло мне произведение; когда мы его записывали, я разместил эти инструменты вокруг скрипки канадской скрипачки Шанталь Жюйе, и, когда бы я ни исполнял «Симфоническую серенаду» и кто бы ни был солистом, делаю то же самое. Все эти элементы вошли в процесс, который позволил мне дирижировать концерт.

Концерт Кшенека был мне абсолютно неизвестен. Но на сессиях звукозаписи я решил, что могу поддержать Шанталь и обеспечить ей страстное и убедительное исполнение. Я брал на себя большую ответственность, потому что мы в первый раз записывали концерт, сочиненный в 1924 году. Публике предстояло оценить его по нашему выступлению. И тогда случилось чудо! Свидетель мировой премьеры появился на наших сеансах звукозаписи в ноябре 1995 года.

Бертольд Голдшмидт в молодости был одним из прекрасных молодых композиторов догитлеровской Германии. В отличие от Кшенека, который бежал в Америку, Голдшмидт бежал в Англию, где его музыку не исполняли. Голдшмидт вошел в число пострадавших от «побочного ущерба», нанесенного немецкой музыке. Он выжил, работая на ВВС, и только на склоне лет был заново открыт продюсером Decca Михаэлем Хаасом, который затем записал ряд его работ. Голдшмидт смог вспомнить и передать смысл концерта Кшенека, поместив уже выученные ноты в контекст прямо перед тем, как звукорежиссеры нажали кнопку «Запись».

Мы знали, что концерт был посвящен виртуозной скрипачке и красавице Альме Муди, а до Голдшмидта в свое время дошли слухи о ее романе с Кшенеком. Он убедился в их правдивости, когда отправился за кулисы, чтобы поздравить фрау Муди с мировой премьерой. Кшенек не присутствовал на выступлении. Примерно семьдесят лет спустя Голдшмидт написал об этом опыте: «Память ожила, и меня быстро затянуло в „биографическую новеллу“, которая предстала моим глазам и ушам, погрузившимся в прошлое». Он рассказал мне обо всех аспектах партитуры и связанных образах: о «капризной, элегантной красоте», присущей музыкальному описанию Муди в начале концерта, об отсылке к «мотиву эрекции», открывающему «Кавалера розы» Штрауса (кто бы мог подумать?), о повторяющемся ритме ночного поезда, бегущего по рельсам, о решении любовников расстаться и заняться личными карьерами и т. д. Хотя Голдшмидт слышал концерт только один раз на мировой премьере, он не сомневался в том, что вдохновило композитора и что означало его произведение. Рассказав нам об этом и присутствуя в помещении на записи, он поделился с нами знанием, глубоким пониманием и опытом, которые нельзя было бы получить иным путем.

Как видите, искать путь к музыке приходится по-разному в случае с каждым произведением, и этот процесс свой у каждого дирижера. Логично предположить, что одной из точек отсчета должен быть нотный текст произведения: разве он не являет собой самое точное представление желания композитора? И снова всё оказывается не так просто! С годами композиторы меняют свое мнение, и порой величайшие выступления делаются по неточным вариантам, но всё же передают намерение.

Для многих слушателей сэр Томас Бичем был величайшим дирижером, работавшим с симфониями Гайдна. Но скрупулезно отредактированное издание, подготовленное Говардом Чендлером Роббинсом Лэндоном, вышло только в 1961 году, уже после смерти Бичема. Тем не менее записи Бичема ценятся до сих пор. Многие фанаты оперы взяли бы диск с записью «Севильского цирюльника» с Марией Каллас и Тито Гобби на необитаемый остров, но текст и стиль их исполнения противоречат тому, что сообщают нам музыковеды о манере исполнения, принятой во времена Россини. Позвольте мне объяснить это.

Перед музыковедами стоит задача готовить критические издания музыки прошлого. Обычно они делают всё очень тщательно, но не всегда понимают, как создается музыка и почему между появлением партитуры и отдельных партий принимались те или иные решения. В опере и музыкальном театре работает много людей (певцы, режиссеры, композиторы, продюсеры), влияющих на ту редакцию произведения, в которой вы его там слышите. Критическое издание (или «идеальный текст») учитывает все эти «голоса» и исправляет ошибки в самих нотах (обычно в классической музыке их очень мало)[24].

Критические издания также говорят, что делать с нотами. Связаны они вместе или разделены? Стоит сделать крещендо, или лучше сохранить динамику? Эти вещи только кажутся тривиальными. Произведения, которые утратили популярность, например «Безумный на острове Сан-Доминго» Доницетти, нуждаются в восстановлении для публикации после долго перерыва, чтобы старые ошибки переписчиков не закрепились навсегда. С другой стороны, работы, остававшиеся в репертуаре, такие как «Лючия де Ламмермур» того же Доницетти, должны быть очищены от изменений, внесенных за сто семьдесят пять лет вследствие смены вкусов и желаний непригодных для главной роли певиц (высоких колоратурных сопрано) сыграть ее. Всё это приводило к новым традициям и ожиданиям публики относительно оперы, никогда не терявшей славы.

Кроме того, итальянские оперы начала и середины XIX века редактировались и публиковались спустя десятилетия, и в них вносились стилистические изменения, естественные для опер, сочинявшихся в начале XX века. Например, серия коротких нот у скрипки, которые в 1825 году игрались отдельно, — на каждую ноту приходилось движение смычка, — спустя полвека была напечатана так, чтобы ее исполняли одним движением. Это позволило играть быстрее, но лишило музыку внутренней энергии. В результате многие дирижеры, включая Тосканини, полагали, что верны нотам, игнорируя, однако, очень важный аспект, а именно темп, выбранный композитором.

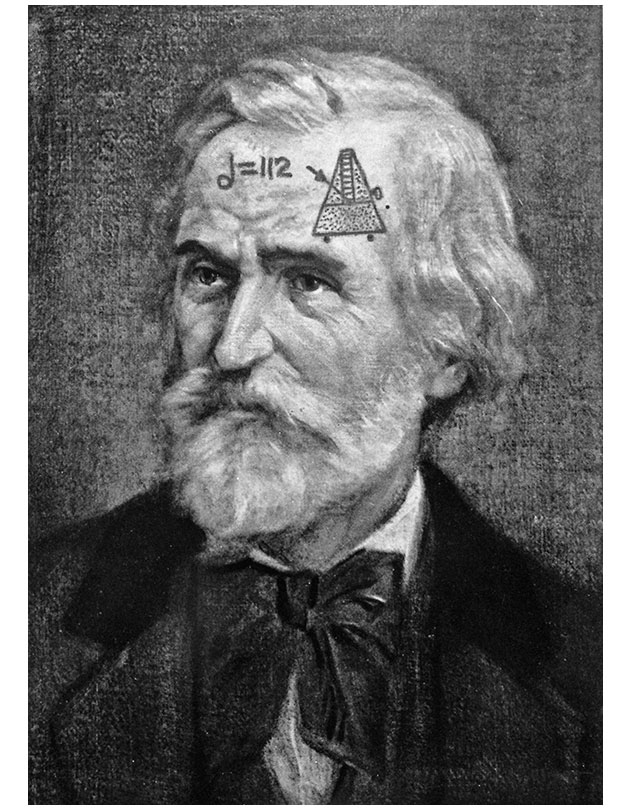

Это похоже на вызов сторонникам строгого соблюдения конституции и религиозным фундаменталистам: священный текст всё равно необходимо перевести и оживить, и не важно, насколько вы верны ему. Тосканини придал произведению Верди волнующе новое звучание, исполняя быструю музыку быстрее, а медленную — медленнее, чем было указано в лежавших перед дирижером нотах. Чтобы сыграть все стремительные шестнадцатые быстрее, пришлось делать это на один смычок. Благодаря новому стилю «Риголетто» зазвучала свежо и актуально, как будто ее сочинили в 1920 году, а не в 1851-м, когда это сделал Верди. Вы можете спросить: «А разве тут что-то не так?» Одни ответят «да», а другие — «нет».

Каждый композитор всегда разрывался и будет разрываться между идеальным произведением и требованиями живого представления, и больше всего проблем с этим случается в самой сложной форме искусства — в опере. После премьеры «Летучего голландца» в 1843 году Вагнер внес больше всего изменений в оркестровый баланс. То, что получилось в Дрездене на премьере, не подошло многим другим театрам, и Вагнер продолжал делать правки — а ближе к концу жизни выразил сожаление, что у него не осталось времени отредактировать всю партитуру. На это есть три причины: во-первых, Вагнер обладал большим опытом как композитор, чем как дирижер; во-вторых, в разных театрах была разная акустика; и, в-третьих, мастерство музыкантов в оркестрах тоже было разным.

Девяностолетний Леопольд Стоковский вспоминал, как наблюдал за Густавом Малером, который готовил оркестр и хоры к мировой премьере Симфонии № 8 в Мюнхене в сентябре 1910 года: «Репетиции были закрытыми, поэтому я купил в ломбарде скрипичный футляр и просто вошел с другими оркестрантами. Никто меня не остановил, и я поднялся на балкон, чтобы понаблюдать». Потом он сказал вещь, которую я не забуду никогда: «Оркестр его ненавидел». — «Но почему, маэстро?» — спросил я. «Он всё время менял оркестровку».

В том-то и суть. Малер «настраивал» новое произведение для зала и добивался баланса с помощью музыкантов. Хотя он блестяще оркестровал и дирижировал, ему постоянно приходилось решать, сколько именно духовых должны играть мелодию, не нужно ли продублировать что-то у альтов, не поменять ли октаву у кларнетов и т. д., — а всё ради того, чтобы прояснить и подчеркнуть свои намерения и чтобы симфония зазвучала именно так, как он воображал, когда записывал ноты.

Вот почему Стоковский считал своей обязанностью менять оркестровки в зависимости от зала и от оркестра, которым он руководил. Любой маэстро, утверждающий, что просто играет написанное в нотах, либо говорит неправду, либо неправильно понимает главную функцию дирижера в отсутствие композитора. Малер менял все свои симфонии (и потому у нас есть разные «издания» его музыки) и считал своей обязанностью делать то же с чужой музыкой, а также, как видно из приведенной выше цитаты, обязывал других делать это со своей музыкой.

Есть такой термин — «психоакустика»: им обозначают субъективное восприятие в противоположность звукам, которые действительно издает оркестр. Когда мы, дирижеры, изучаем партитуру и пытаемся воплотить ее в музыку для аудитории, перед нами встает фундаментальный вопрос: динамика, которая значится в нотах, — это то, что слышит публика, или то, что надо играть оркестру? Позвольте мне объяснить на примере.

Кульминационный момент в увертюре Леонарда Бернстайна к «Кандиду» представляет собой так называемый трехголосный канон: мелодия начинается; вскоре та же самая мелодия начинается снова, следуя за первым голосом; наконец, она начинается в третий раз, — и всё это звучит хорошо! («Братец Яков» — известный пример песни, которую можно петь каноном.) Бернстайн любил этот принцип: три отдельных голоса ведут одну и ту же мелодию, и в каждый момент ухо слышит разные ее части одновременно.

Проблема с оркестровкой трехголосного канона в увертюре состояла в том, что второй голос предназначался для вторых скрипок, но в таком случае слушатели могли уловить только первый и третий голоса. Когда я в первый раз дирижировал эту увертюру, то попросил вторые скрипки играть громче других голосов, чтобы аудитория могла психоакустически услышать тройной канон. В конце концов я сдался, потому что нам просто не хватало мощности, и добавил ко второму голосу трубу. Таким образом, намерение композитора было реализовано в акустической реальности, а не в том, что буквально присутствовало на странице. Так и подразумевалось. В 1989 году, незадолго до смерти, Бернстайн выступил с увертюрой, в которую было внесено это изменение, и теперь ее публикуют именно так.

В 2003 году, когда я готовил серию представлений «Летучего голландца», мой хормейстер в Питтсбургской опере, Джозеф Лоусон, показал мне партитуру до того, как начал готовить хор. Он получил серию редакторских правок, которые, как он объяснил, отразили «старые байройтские традиции» представления «Голландца». В нотах были изменены гласные и фразировка как для мужского, так и для женского хоров. Фразировка изменилась так: переходы от коротких нот к длинным перевернули, а в некоторых случаях финальные короткие ноты вообще убрали. Он получил эти правки от Дональда Палумбо, хормейстера из Лирической оперы Чикаго, которому их дал Норберт Балач, байройтский хормейстер в отставке, принявший от легендарного хормейстера Вильгельма Питца Neue Bayreuth[25], как его называли в свое время, то есть послевоенный Байройтский фестиваль. «Старые» традиции, очевидно, были введены в 1970-х годах, чтобы помочь байройтскому хору петь в специфических акустических условиях этого театра, где невероятно трудно скоординировать происходящее в оркестровой яме и на сцене, поскольку звук из прикрытой ямы доходит с большим запозданием.

Оперу «Летучий голландец» никогда не ставили в Байройте при жизни Вагнера, но приведенный выше факт многое говорит о Мекке вагнеровских спектаклей. Длительности, гласные и фразы изменили, чтобы повысить качество исполнения и контроль над ним. Будучи человеком театра, Вагнер, возможно, первым стал бы помогать в этом процессе. Когда я спросил Пьера Булеза, используются ли в Байройте оркестровые материалы с первых представлений «Кольца нибелунга» и «Парсифаля», мировых премьер под непосредственным руководством Вагнера, он посмотрел на меня вопросительно и сказал: «Нет. Мы заменяем их новыми».

C одной стороны, Булез, который создавал абсолютно новый стиль представлений Вагнера в мире после войны — прохладный и ясный, не был заинтересован в возвращении к оригинальным редакциям. С другой стороны, Булез также возглавлял работу над критическим изданием балета Дебюсси «Игры», написанного в 1913 году, со сносками и альтернативными пометками на основе разных оригинальных источников. Как видите, все мы придирчивы в выборе текстов, которые используем и интерпретируем.

Мы живем во времена, когда ноты не переписываются от руки для композиторов, а распечатываются из файлов, которые можно обновить и изменить, не оставляя особых следов. Вообразите мое удивление, когда я узнал, что в библиотеках Метрополитен-оперы, Лирической оперы Чикаго и Оперного театра Сиэтла — трех важных оперных театров, где регулярно ставят Вагнера, — на тот момент не было критического издания «Летучего голландца». Роберт Сазерленд, в то время главный библиотекарь в Метрополитен-опере, сказал мне, что их материалы отражают существующую традицию, «которая восходит ко временам, когда люди в Метрополитен-опере знали Вагнера», и что их традиции «практичны и действуют до сих пор». Ну а как же те, кто много лет вносил изменения? И как эти изменения привели к другим изменениям? Можно ли назвать такое «традицией»?

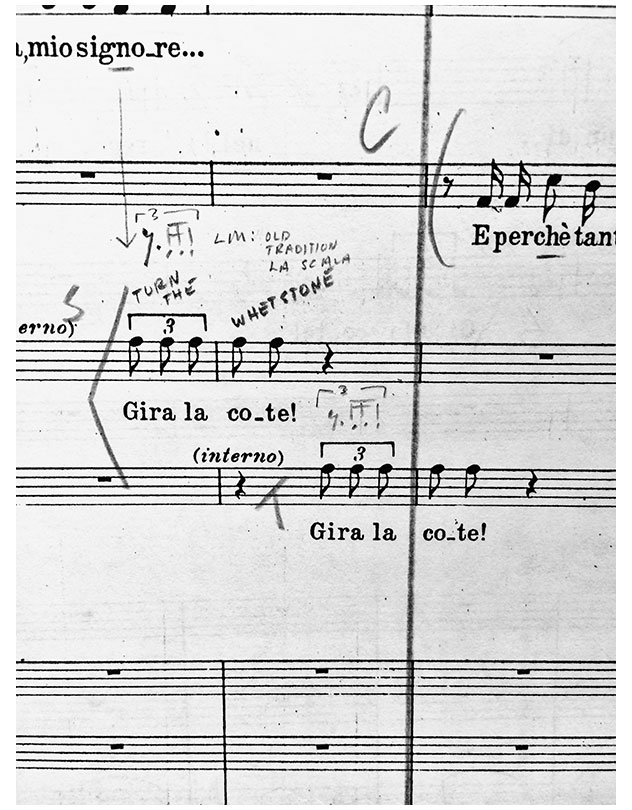

Когда я ассистировал Лорину Маазелю в «Ла Скала» в 1985 году на серии представлений «Турандот» Пуччини, хор пел фразу «Gira la cote!» («Саблю точите!») в первом акте в два раза быстрее, чем в партитуре. Во время генеральной репетиции Маазель повернулся ко мне и сказал: «Это старая традиция в „Ла Скала“». Я прилежно сделал запись в своей партитуре.

Потом я обдумал это обстоятельство. Пуччини умер в 1924 году, не закончив «Турандот», однако написал два с половиной акта. Если изменение — «старая традиция», значит, его, вероятнее всего, ввел в 1930-х или 1940-х годах некий неизвестный дирижер, который посчитал, что, если отсутствующий на сцене хор будет приказывать точить инструмент палача так удивительно медленно, это покажется нереалистичным. Но ведь вся опера абсолютно нереалистична. Костюмированный хор притворяется жителями Пекина 1400 года, исполняя слова на итальянском языке под музыку, сочиненную в 1920-х.

Тосканини, который дирижировал на мировой премьере «Турандот» в 1926 году, как известно, сказал: «Традиция — это последнее плохое выступление». Конечно, сам он тоже создал немало театральных традиций как в Метрополитен-опере, так и в «Ла Скала» (хотя и не эту конкретную). Надо сказать, что тщательное изучение рукописи Пуччини позволяет утверждать: то, что он написал и чего хотел, — именно опубликованные ноты, а не то, что исполняли в «Ла Скала», для которого они предназначались.

Крупный план моей личной партитуры «Турандот» с аннотациями Лорина Маазеля, сделанными в 1985 году

Наверное, этот пример покажется не очень важным, и я сомневаюсь, что любители «Турандот» усмотрят связь между приведенным выше рассуждением и возможностью насладиться произведением. Всё это нюансы! С другой стороны, в критических изданиях есть тысячи деталей, из которых складывается нечто большее — максимально подробное знание написанного композитором. Такое издание становится непоколебимо авторитетным источником для дирижера, и, отталкиваясь от этой точки — а не от чужой интерпретации, — можно идти вперед, не теряя контакта с авторским замыслом. Конечно, такое произойдет только в случае (снова мы возвращаемся к этому), если дирижер знает, как читать текст и как именно композитор использовал нотацию. Например, в партитуре Бетховена самым громким динамическим обозначением будет фортиссимо (ff), а самым тихим — пианиссимо (pp). В партитуре Рихарда Штрауса может присутствовать градация от fff до ppp. Это не значит, что Штраус хотел сделать свой самый громкий звук громче, чем у Бетховена. Он просто решил внести больше оттенков. Другими словами, дирижер, даже располагающий наилучшей партитурой, должен понимать все тонкости динамики и артикуляции в ней. Также он должен понимать, что она означала для музыкантов во времена жизни композитора и, что самое важное, как это лучше всего перенести в наше время.

Кристоф фон Донаньи говорил, что дирижерам нужно исполнять додекафонную оперу «Воццек» Альбана Берга брутально и таким образом восстановить эффект, который она оказывала на аудиторию в 1925 году. Однако музыканты в 1925 году играли эту оперу, делая плавные переходы между мелодическими линиями (это называется portamento), потому что их учили поступать именно так. Если использовать этот прием сегодня, то «Воццек» будет звучать лиричнее. Донаньи решительно хотел избежать такого эффекта, предпочитая, чтобы музыка воспринималась как революционная и шокирующая. Другие дирижеры предпочитают исполнять ее скорее так, как Берг мог слышать ее в уме. Спустя почти сто лет после появления оперы мы воспринимаем ее в традиции мрачных, эмоциональных и — что важно — эмпатических произведений. Один способ исполнения ближе к антиэмоциональной брутальности, которой хотел добиться Стравинский в поздних исполнениях «Весны священной», а другой позволяет представить «Воццека» как мольбу о понимании и прощении для тех, кто страдает под ярмом бедности и милитаризма. Да, вот так сильно можно изменить произведение, даже когда мы утверждаем, что играем в точности «как написано».

Если мы стараемся проникнуть в голову композитора, выстраивая отношения с его музыкой, полезнее всего будет изучить партитуру, написанную им от руки. Это настолько интимный процесс, что с источником музыки ощущается особая связь. Открыть партитуру последней оперы Бенджамина Бриттена, «Смерть в Венеции», и увидеть все ноты, написанные его почерком, — глубокий мистический опыт. Нам редко выпадает шанс увидеть рукопись композитора, хотя микрофильмы и цифровые архивы существуют, и ими можно воспользоваться. В прошлые века дирижер работал или по напечатанным нотам, или по партитуре, скопированной переписчиком. Бывали случаи, когда дирижер пользовался непосредственно рукописью. Еще в 1952 году Леонард Бернстайн дирижировал по рукописи «Трехгрошовой оперы» Вайля и делал в ней пометки красным и синим карандашом.

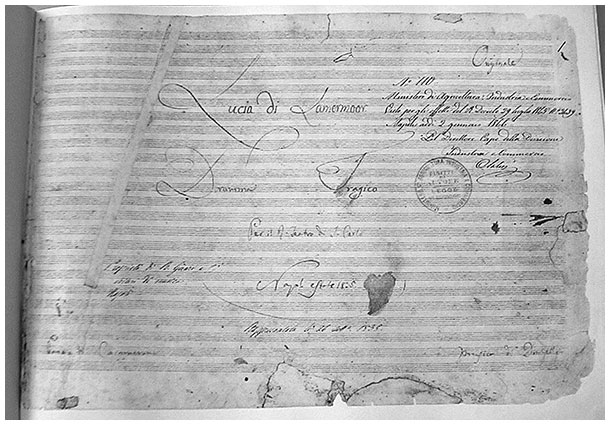

Как только в первой половине XX века появилось ксерокопирование, стало возможным делать точные копии драгоценных нотных текстов. Бенито Муссолини, понимая, что шанс прикоснуться к рукописям великих итальянских композиторов имеет огромное духовное значение, опубликовал ограниченным тиражом сфотографированные рукописи шедевров итальянской оперной сцены, и у дирижеров со всего мира появилась возможность изучать их и вдохновляться ими.

Современные партитуры, напечатанные на компьютере, обычно легче читать. Они придают всей новой музыке официальность и серьезность. Сегодняшние оркестранты, увидев на своих пюпитрах ноты, переписанные от руки, неизбежно сочтут, что музыка не блещет достоинствами. Мы, дирижеры и музыканты, невероятно много получили от этого технического достижения, но одновременно утратили контакт с уникальными источниками. Сейчас все ноты выглядят так, словно их написал один человек.

Когда я в первый раз дирижировал «Мессу» Бернстайна вскоре после мировой премьеры в 1971 году, то использовал партитуру, написанную разными почерками. Я скоро понял, какие части оркестровал Бернстайн, а какие — другие люди. Я также узнал, какие из них переработаны из других источников: например, гимн «Sanctus» («Свят») был переделан из песни, которую Бернстайн сочинил ко дню рождению своей учительницы фортепиано Хелен Коутс.

Первая страница рукописных нот «Лючии ди Ламмермур» Доницетти.

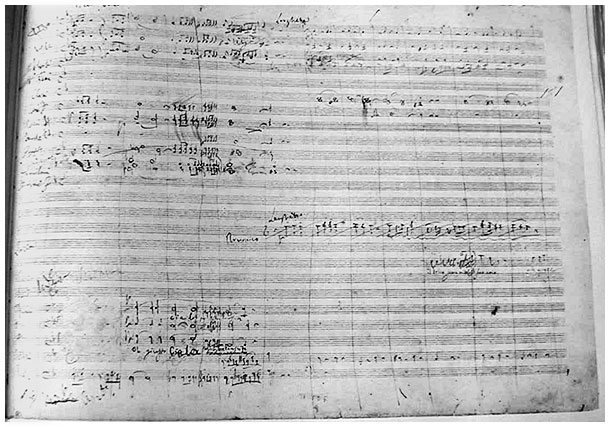

Начало знаменитой «Сцены безумия»

То же справедливо и для оперы «Тихое место». Но эта сложная история не оставила следов. Может быть, так оно и лучше? Безусловно, ведь дирижер подходит к произведению как к завершенному целому, которое в конечном счете является детищем одного художника, пусть даже ему помогали и содействовали на пути. Кроме того, как я говорил выше, пользуясь напечатанными партитурами, мы получаем преимущество удобочитаемости.

Бернстайн дирижировал исполнение «Тихого места» уже после того, как его поставили в Хьюстоне в 1983 году (под руководством Джона Демейна), а потом, в полностью переработанной версии, — в «Ла Скала» и Кеннеди-центре (оба раза — под моим руководством). Ирвин Костал, чья рукопись предназначалась для переписчиков, а не дирижеров, сделал оркестровку большей части оперы. Его не особенно заботила необходимость выравнивать ноты на странице, как это должно было быть в напечатанной партитуре. В результате я с трудом понимал, кто с кем играет, — приходилось рисовать пунктирные линии вверх и вниз на сотнях нотных страниц. («Как Мосери это дирижировал?» — Бернстайн часто полушутя задавал этот вопрос в Вене, где впервые воспользовался полной партитурой.)

Поскольку основной классический репертуар закреплен и временная дистанция, отделяющая дирижеров и оркестры от эпохи, когда была написана музыка, неуклонно растет, задача дирижера поддерживать музыку живой и жизнеспособной становится всё важнее. Однако если композитор присутствует на исполнении, всё возвращается в те времена, когда дирижер с композитором регулярно делили сцену и оркестровую яму. Проще говоря, когда композитор рядом, дирижер становится ассистентом. Когда нам говорят, что оркестр играет слишком быстро или что внутренний голос в оркестровке нуждается в прояснении, мы не протестуем, а просто выполняем необходимое.

Исключением стал случай, когда Барток постоянно прерывал Сергея Кусевицкого во время чтения с листа Концерта для оркестра (который, стоит добавить, заказал сам Кусевицкий). Дело было в конце ноября 1941 года. Барток сидел на балконе Симфони-холла в Бостоне. Бостонский симфонический приступил к произведению; виолончели и контрабасы начали с тихой мелодии. Вскоре вступили загадочные скрипки, вот только их перебил человек с балкона. Спустя минуту Кусевицкий начал снова — и опять удостоился исправления от композитора. Кусевицкий отпустил оркестр на перерыв, а когда музыканты вернулись, Барток уже был на полпути в гостиницу.

Когда композиторы слышат, как их музыку исполняют вживую, особенно перед мировой премьерой, они обычно ведут себя эмоционально, и наша задача — делать то, что они говорят, одновременно обозначая наши потребности в процессе подготовки. Некоторые композиторы, например Джанкарло Менотти, исключительно щедро сотрудничали с дирижерами. При этом Менотти был весьма требователен и хотел, чтобы его оперу «Сумасшедшая» исполняли в достаточно холодной и беспристрастной манере, хотя музыка, казалось, призывала к романтически страстному исполнению, характерному для начала XX века.

Миклош Рожа на склоне лет страдал от множества физических недугов. Он был частично парализован после инсультов и почти лишился зрения. Но его ум и слух оставались острыми. «Альты могут играть громче, когда у них основная тема», — сказал он, послушав, как оркестр «Голливудской чаши» исполняет его вальс из «Мадам Бовари» в 1993 году. Рожа, которому тогда было восемьдесят шесть лет, записал это произведение сорока пятью годами раньше на той же самой сцене (на площадке MGM, которая теперь принадлежит Sony). «Гонг громковат», — это был второй его комментарий. Через месяц я навестил композитора с готовой записью. После первого прослушивания он промолчал. Потом он попросил проиграть музыку еще раз, и снова последовала долгая пауза. Наконец он чуть повернул голову и, словно глядя в пространство, сказал: «Маэстро, можно вас поцеловать?»

Конечно, такие моменты приносят нам максимум удовлетворения. Рецензии и мнения других утрачивают всякую важность, когда дирижер слышит такое от композитора.

Пуччини сказал Тосканини, который дирижировал «Манон Леско» в «Ла Скала» на спектакле в честь двадцатипятилетия со дня премьеры: «Я не знал, что написал такую прекрасную оперу»[26]. Музыкант, который играл на английском рожке, вспоминал:

«Стоявший на подиуме Тосканини позвал Пуччини и попросил его посмотреть на гармонии в определенном месте партитуры, которые, по его мнению, были пустоватыми, чтобы тот высказал свои соображения, а еще лучше — чтобы послушал те изменения, что хотел внести дирижер. Пуччини ответил: „Нет необходимости. Если вы вставили сюда эти ноты, значит, они нужны“. Тосканини сказал: „Но оперу написали вы, а не я, и вы должны посмотреть, понравятся ли вам мои исправления“. Тосканини попросил оркестр сыграть эти ноты, вписанные карандашом, Пуччини очень внимательно их выслушал и потом сказал: „Benissimo! Я позвоню в издательство Casa Ricordi и скажу, чтобы они вставили это в партитуру“»[27].

Пьеру Монтё не так повезло с Игорем Стравинским. Когда в 1963 году восьмидесятивосьмилетний Монтё дирижировал «Весну священную» — стоит заметить, по памяти, — повторяя свой опыт полувековой давности на мировой премьере в Париже и на гастролях в Лондоне, Эрнст Фляйшман был директором Лондонского симфонического оркестра. Стравинский сидел вместе с Фляйшманом в седьмой ложе Ройал-Фестивал-холла, — это верхняя ложа, ближайшая к сцене с правой стороны. Композитору не понравилось, как Монтё интерпретировал его произведение, и, когда выступление закончилось, он встал, улыбаясь зрителям и посылая воздушные поцелуи Монтё, но при этом, как вспоминал Фляйшман, «говорил самые отвратительные вещи всем, кто мог его услышать».

У Леонарда Слаткина, кажется, был самый необычный опыт отношений с живым композитором. Он выучил невероятно сложную Симфонию для трех оркестров Элиота Картера для чикагской премьеры в 1984 году, и композитор пришел на генеральную репетицию. Слаткин был озабочен, потому что многие вещи просто не удавались: «Целые пассажи звучали неверно». Но после репетиции Картер сказал только одну вещь: что в одном месте виолончелям нужно быть «выразительнее». Из этого неожиданного свидетельства вытекает, что Картер не воспринимал на слух собственную музыку. «Тогда я был полностью уверен, что он написал не то, что услышал, — объясняет Слаткин в своей автобиографии. — Большинство композиторов, с которыми я работал, всегда хотели убедиться, что мы играем близко к написанному. Мистера Картера это, казалось, не волновало».

Дэвид Дель Тредичи нервничал перед премьерой монументального произведения «Июльский полдень золотой» по мотивам «Алисы в стране чудес» — не просто потому, что его работа исполнялась в Карнеги-холле, но и потому, что я тоже нервничал. С Джерри Голдсмитом и Элмером Бернстайном было очень легко. Они полностью понимали мои трудности, потому что сами часто дирижировали свою музыку — и не только для записи, но и на концертах. Говард Шор всегда вел себя по-джентльменски, оказывал поддержку, проявлял любознательность и принимал те выступления, где музыка звучала не так, как в записанном им саундтреке к трилогии «Властелин колец», если у него не было особых пожеланий.

Дэнни Эльфман пережил самую сильную трансформацию. Это композитор, который не дирижирует свою музыку, но следит за темпами, балансом в оркестре и общей картиной. Он никогда не выражал особенного желания услышать свои произведения в живом исполнении. Завершив работу над музыкой к фильму, он фиксировал ее в финальной отредактированной версии, и произведение таким образом сливалось с исполнением. На этом работа Эльфмана заканчивалась, и он переходил к сочинению следующего саундтрека. Потом, в 2013 году, он передумал и начал организовывать концерты со своими произведениями и участвовать в них. Он мало что предлагает в плане интерпретации, но всегда призывает не обращать внимания на темпы, использованные при записи саундтрека. Он узнал, как дирижер может освободить его музыку от рамок, наложенных записью: пусть мы играем те же ноты, но адаптируемся к акустической реальности концертной сцены, а не звукозаписывающей студии.

Стоит сразу сказать, что композиторы, которые были или остаются дирижерами, пишут музыку, лучше всего адаптированную для исполнения, потому что знают, как переводить воображаемое в практичную систему нотации. Поэтому дирижировать Мендельсона, Вагнера, Малера и Рихарда Штрауса обычно легче, чем Верди, Пуччини и Дебюсси. Пуччини лишь со временем научился переводить то, что он играл на фортепиано, в текст, необходимый дирижеру, поэтому от «Манон Леско» к «Богеме» и «Турандот» становится всё легче, хотя музыка не упрощается. Пуччини научился писать для дирижера, — возможно, поначалу ему даже не приходило это в голову.

С Бернстайном было ясно, что он пишет исполнимые, хотя и сложные, вещи. С 1973 года и до его смерти в 1990 году он доверял мне дирижировать свою музыку. Мои отношения с Бернстайном-композитором были самыми долгими и самыми близкими. Всё началось с «Мессы» на европейской премьере 1973 года в Вене с Йельским симфоническим оркестром и продолжилось спустя несколько месяцев «Кандидом», свежей постановкой мюзикла 1956 года. В этой версии использовалось абсолютно новое либретто Хью Уилера, ставил ее ведущий бродвейский режиссер Гарольд Принс, а Стивен Сондхайм был готов писать тексты по требованию. Меня назначили музыкальным руководителем — навязанного им двадцатисемилетнего паренька, при том что Бернстайн никак не участвовал в процессе. Он был доступен для телефонных переговоров, но отсутствовал на сцене вплоть до генеральной репетиции под фортепиано.

Мне предстояло разобраться со всеми нотами, которые Бернстайн написал для «Кандида» и которых хватило бы на два мюзикла. Также мне было поручено определить, куда пойдут разные куски и что именно стоит взять для новых текстов Сондхайма. Вероятно, эти обстоятельства (и я сам) были для остальных просто невыносимы. Тем не менее «Кандид» в итоге получил несколько премий Tony, в то время как мы с Бернстайном только начинали сотрудничать. По его просьбе я выступал с его музыкой в Тель-Авиве, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а также в телевизионных передачах с международной трансляцией. Порой это оказывались премьеры.

Вот каким было дирижирование Бернстайном для Бернстайна: он критиковал, участвовал в процессе, поддерживал и проявлял гибкость. Когда я спросил, можно ли дирижировать финальную часть «Мессы» в семи долях, а не в переменном размере, который он использовал в записи, он сказал: «Почему нет?» Когда я по-новому оркестровал и сделал новую трехактную версию его оперы «Тихое место» в «Ла Скала», он сказал, уходя из театра во время репетиций: «Пока у тебя отлично получается». Обратите внимание: «пока». Да, легко никогда не было, однако весь процесс стал для меня потрясающей школой — подарком, который останется со мной всегда.

А еще мы много смеялись. Бернстайн был самым остроумным человеком из всех моих знакомых. Однажды я назвал продление последней доли в такте «еврейской слабой долей», потому что от него получается эффект, напоминающий о музыке, под которую танцуют на бар-мицве. (Еврей Отто Клемперер, когда его спросили об интерпретации Малера у Бернстайна, сказал, что она хороша, но «слишком уж еврейская».) В Вене, после представления «Мессы», на котором дирижировал я, Ленни сказал: «Ваши еврейские слабые доли стали определенно антисемитскими».

Однажды он решил дирижировать первую часть Симфонии № 3 Брамса в шести четвертях, а не в двух половинных с точками, как обычно делается. С помощью этого он хотел услышать внутренний ритм у альтов, который обычно незаметен: он действует как поток энергии, но остается скрытым для всех, кроме самих альтистов. Ленни хотел извлечь его на поверхность, чтобы мы узнали, как Брамс добился нужного эффекта в первой части. После представления он понял, что это была пиррова победа. «Я ошибся», — сказал он, смеясь. И больше никогда не дирижировал первую часть в шести четвертях.

Я находился рядом с ним в гримерной Метрополитен-оперы в 1972 году перед тем, как он должен был дирижировать «Кармен» в новой постановке. У меня до сих пор стоит перед глазами картина: моя жена Бетти болтает с миссис Онассис, а я помогаю Ленни надеть запонки Кусевицкого. Увидев, что он очень волнуется, я спрашиваю, как это может сделать только наивный двадцатишестилетний человек: «Вы нервничаете, да?» И он отвечает: «Конечно, я нервничаю, и хотел бы я знать, как мои коллеги умудряются не нервничать, думая о том, какая ответственность — дирижировать оперу». Эти моменты я не забуду никогда.

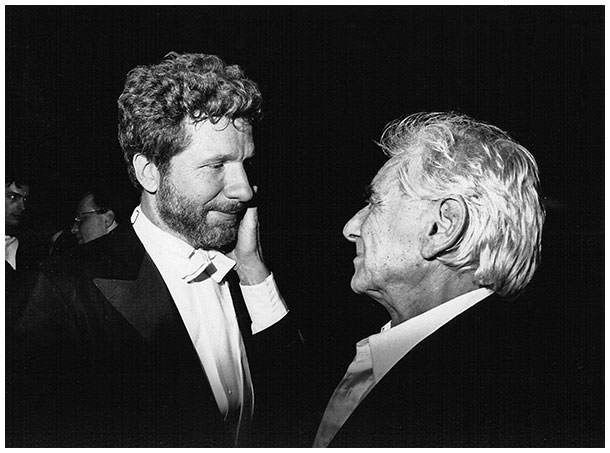

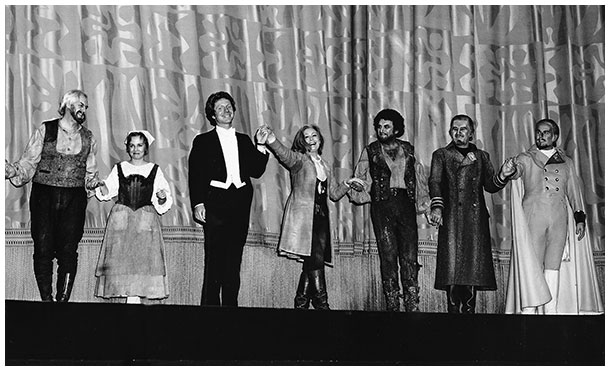

С Леонардом Бернстайном на премьере «Тихого места» 20 июня 1984 года в «Ла Скала»

Последний вечер, который наша семья провела вместе с Ленни, был счастливым стечением обстоятельств. В 1989-м мы с двенадцатилетним сыном Беном пришли на бродвейскую постановку «Трехгрошовой оперы» Курта Вайля, в которой играл Стинг. Это был благотворительный спектакль в пользу больных СПИДом детей, организованный актрисой Шинейд Кьюсак, женой Джереми Айронса, с которой я записал «Мою прекрасную леди». Ленни появился во время прелюдии и сел прямо перед нами. В первом антракте я спросил, знаком ли он с Джереми и Шинейд. Он ответил отрицательно, и я представил их друг другу. Во втором антракте я спросил, знаком ли он с Уте Лемпер, прекрасной эстрадной певицей из Германии, с которой мы записали много произведений Вайля в Берлине. Он сказал, что нет, — и я представил его Уте.

После выступления мы решили поужинать, и Ленни присоединился к нашей семье. Бен шел перед нами с Бетти, обняв Ленни за плечи. Оказалось, Бен уже его перерос. Я вдруг понял, что за восемнадцать лет Ленни познакомил нас почти со всеми известными людьми, которых мы знаем, — с Лорен Бэколл, Джеромом Роббинсом, Стивеном Сондхаймом, Аароном Коплендом, Бетти Комден, Адольфом Грином, Хэлом Принсом, Алвином Эйли, Стивеном Шварцем, — а в тот вечер я представил его трем знаменитостям. Солнце садилось; что-то значительное происходило прямо на моих глазах. Конечно, мы не могли предположить, что не пройдет и года, как нам позвонят и скажут, что Ленни ушел из жизни.

Если вам действительно посчастливится, такие вещи откроют вам дорогу в сердце чьей-то музыки. Я не Ганс Рихтер, дирижирующий Вагнера. Я не Бруно Вальтер, дирижирующий Малера. Но, открывая ноты Леонарда Бернстайна, я знаю немало деталей — многие тысячи деталей — и, возможно, пускаю их в ход, когда поднимаю руки перед оркестром. Я определенно на это надеюсь.

ОТНОШЕНИЯ С МУЗЫКАНТАМИ

В первых же отзывах о дирижерах XIX века и их отношениях с музыкантами мы читаем о двух противоположных методах, позволявших добиться величия: терроризировать музыкантов или вызывать у них любовь. В незаменимой книге Карла Бамбергера «Искусство дирижера» («The Conductor’s Art») описано, как итальянский композитор и дирижер Гаспаре Спонтини (1774–1851) блестяще проводил оперные представления в Берлине, став одним из первых маэстро, отказавшихся дирижировать, сидя за клавесином[28]. Он вставал лицом к оркестрантам, сидевшим спиной к сцене, вместе со своей палочкой становился «командным центром, и уважение, которое он вызывал у музыкантов, было огромным». С другой стороны, Карл Мария фон Вебер (1786–1826) добивался столь же прекрасных результатов в Дрездене и Праге, «скорее вдохновляя коллег, чем пугая их, как это делал Спонтини».

В ту же пору появилась и другая дихотомия — между высокоинтеллектуальным маэстро и страстным молодым смутьяном. Феликс Мендельсон (1809–1847) был богатым, утонченным и прекрасно образованным человеком с уникальной памятью и интересом к музыке других композиторов (а именно Баха, Генделя и Шуберта). Его уникальные качества, в том числе чувство меры, привели лейпцигский Гевандхауз-оркестр к мировой славе. Полной противоположностью был жилистый рыжеволосый Гектор Берлиоз (1803–1869), который давал великие, исторические представления, где смешивались буйство движений и ломающая традиции музыка, в большей степени опирающаяся на фантазии и эмоциональность, чем на классически сбалансированную структуру.

Если вы узнаёте качества современных дирижеров в описаниях этих великих маэстро, значит, вам абсолютно ясно, что никогда не существовало одного-единственного способа стать великим — разве что быть собой в увеличенном масштабе. Каждый из этих людей очень по-разному руководил музыкантами, и сегодня дирижеры так же по-разному добиваются успеха, взаимодействуя с оркестрами, хорами и солистами, хотя образ тирана — скорее имидж, чем реальность. Если дирижер и правда настоящий тиран, кто-то должен защищать его от гнева музыкантов: это может быть либо спонсор оркестра (государство, частный филантроп, совет директоров или сам дирижер), либо университетская система, предоставляющая пожизненное рабочее место. Рассказывают, что, когда дирижер-тиран Фриц Райнер отказался взять Чикагский симфонический оркестр на гастроли, музыканты повесили его чучело. Один из оркестрантов так описал опыт игры с Райнером: «Поверьте, перед концертом туалет пользовался большой популярностью».

Однажды я наблюдал, как прославленный преподаватель дирижирования, который учился в Германии в 1940-х годах и не снискал особого успеха как профессиональный музыкант, мучает американский студенческий оркестр. Этого я никогда не забуду. Он остановил студентов в середине репетиции, на которой играли симфонию Бетховена, и сказал: «Вы играете меццо-форте[29], а в нотах — пиано. [Пауза.] Почему вы играете меццо-форте, когда в нотах пиано? [Более долгая пауза.] Почему вы просто не играете форте? [Еще более долгая пауза.] Вы могли сыграть хотя бы меццо-пиано[30]? [Короткая пауза.] Но нет [уничижительная улыбка], вы играете меццо-форте — [кричит] хотя там написано: ПИАНО!»

Ощущение было такое, как будто я подглядываю за репетицией в 1840-х годах в провинциальном европейском городке. Всё время я думал только об одном: если ваши руки не показывают музыкантам, что надо играть тише, просто попросите их об этом. Студенты не возражали против такого поведения, а кто-то, может, счел случившееся хорошим уроком. Иные просто сидели с остекленевшими глазами, ожидая, когда им опять дадут команду играть.

Дирижирование неотделимо от партнерства. В конечном счете каждый великий дирижер связан с великим оркестром, и на базе этих отношений формируется нечто уникальное для обеих сторон. Мы ассоциируем Караяна с Берлинским и Венским оркестрами, но не вспоминаем о Караяне с Чикагским оркестром; ассоциируем Тосканини с Филадельфийским, Стоковского — с Симфоническим оркестром NBC, Ливайна — с Берлинским. Когда Джеймс Ливайн дебютировал в Метрополитен-опере с «Тоской» в 1971 году, случилась вещь, которую никто не мог бы предсказать: началось партнерство, продлившееся более сорока пяти лет. Для Георга Шолти такими оркестрами стали Венский и Чикагский.

Бывает и так, что великий дирижер появляется и сразу вызывает у оркестра антипатию. Рассказанная Леопольдом Стоковским история о том, как Мюнхенский оркестр ненавидел Малера в 1920-х годах, не единственный пример такого несовпадения. Телепродюсер Хамфри Бёртон запечатлел подобный момент в документальном фильме о репетициях Бернстайна с Симфоническим оркестром BBC в 1982 году. Фильм больно смотреть, потому что в нем показан кошмар дирижера — репетиция с оркестром, который сопротивляется и просто не хочет сотрудничать, в то время как всё это фиксируется на камеры.

Бернстайн готовится к исполнению вариаций на тему «Загадки» Элгара, одного из сокровищ британской классической музыки, которое знает каждый музыкант Симфонического оркестра ВВС. Он пытается репетировать с разными группами, и сначала быстрый пассаж играют одни виолончели, потом к ним присоединяется туба, а после Бернстайн переходит к другой группе. Музыканты смотрят на него как школьники на учителя, направленного в класс на замену, и явно не рады его видеть. В процессе репетиции, кажется, сходит на нет всякое взаимное уважение, и атмосфера становится ощутимо прохладной. В какой-то момент концертмейстер Родни Френд охает, и Ленни говорит: «Ладно, теперь послушаем, как не справляется кто-нибудь еще, например скрипки. Начинайте с цифры 51». Снова звучит «ох», и Бернштейн реагирует: «Мне дела нет до ваших охов. Выпрямитесь. Будьте капитаном. Вдохните. Ведите вперед ваши войска. Три, четыре!» Скрипки играют отрывок, заканчивая с явной фальшью. «Замечательно», — говорит Бернштейн. «Серьезно?» — спрашивает концертмейстер. Натянутые улыбки, ужасное напряжение — и всё происходящее запечатлено на пленку.

Представьте, если угодно, что это такое — в первый раз появиться перед симфоническим оркестром. На сцене может сидеть до ста музыкантов — людей, которые посвятили жизнь совершенствованию своего искусства и которые, по собственному желанию или вопреки ему, подавляют свою индивидуальность, принося ее в жертву более крупной сущности — оркестру. Это тяжелая и порой неблагодарная работа. Если вы играете на деревянных или медных духовых либо если вы первая скрипка, то у вас иногда есть возможность сыграть соло и таким образом показать свое мастерство. («Вы делаете andante, — сказал мне, двадцативосьмилетнему, покойный Джон Мак, в то время главный гобоист Кливлендского симфонического оркестра, — а я сделаю grazioso». Другими словами, я отвечал за темп, а он — за элегантно сыгранное соло.) Большая часть оркестрантов следует за лидерами групп и вместе создает великолепный звук симфонического оркестра, высшее проявление экспрессивности в западной музыке. В лучших оркестрах не отдыхает никто. Когда музыкант не играет, он слушает и поддерживает играющих коллег. Но сама анонимность этой работы порой заставляет их жертвовать собственной творческой индивидуальностью.

Как-то утром во вторник на репетицию пришел паренек, назначенный приглашенным дирижером на замену. Управляющий директор оркестра представил его примерно так: «Думаю, все вы понимаете, как трудно в последний момент найти кого-то вместо маэстро Йозефа Крипса, который не смог приехать из-за проблем со здоровьем. С радостью сообщаю, что на следующей неделе с нами будет [всем известный и многоуважаемый] Геннадий Рождественский! А сегодня к нам пришел Джон Мосери… Поприветствуем». После этого представления, которое говорит само за себя, я остался на сцене в павильоне Дороти Чендлер с сотней музыкантов Лос-Анджелесского филармонического. Это было в 1974 году. На пюпитрах у всех нас лежала «Весна священная». Оркестр посмотрел на меня и задался вопросом, как и почему дело дошло до такого. Чтобы не упустить момент, надо было соображать очень быстро. Помню, что я сказал: «Доброе утро. Давайте начнем с цифры 142».

Цифра 142 — финальный раздел знаменитого произведения Стравинского. Он называется «Великая священная пляска» (или «Избранница»). На этот раз роль избранника выпала мне. Я не видел смысла в том, чтобы Лос-Анджелесский филармонический оркестр играл всё произведение, раздумывая, хватит ли пороху у нового «маэстрика», который младше всех на сцене, чтобы пробиться через кульминацию признанно сложного оркестрового произведения. В этой части как будто подвергаешься тяжелым испытаниям: каждый шаг требует моментальной и точной реакции, и, если не справишься, вы вместе с оркестром упадете, и музыка, скорее всего, прекратится. Итак, мы начали. Когда мы добрались до конца без потерь, музыканты струнной секции помахали смычками (как бы говоря: «О’кей»), и я сказал: «А теперь вернемся к началу».

По каким-то неясным причинам Лос-Анджелесскому филармоническому приглянулось новое лицо. Некоторые музыканты стали приносить мне фрукты из своих садиков. Я получил предельно двусмысленную рецензию от Мартина Бернхаймера из Los Angeles Times: «Оркестр с новым дирижером играл хорошо. Трудно сказать, благодаря или вопреки его присутствию». Один оркестрант сказал мне, что это отличный отзыв. «Вы бы почитали, что он пишет о Зубине», — добавил он.

Все дирижеры постоянно проходят прослушивания, пусть мы и кажемся безусловными лидерами тех, к кому обращены лицом. С возрастом и ростом репутации появляются новые ожидания и сомнения. Просто не бывает никогда. Любой, кто знает, как прошли последние годы Караяна в Берлине и Сэйдзи Одзахавы в Бостоне, понимает, что даже в зените дирижерской карьеры психологические, политические и физические перемены не перестают на нее влиять. В конце концов, в нашей профессии остаются до смерти. По самой своей природе оркестры должны действовать слаженно. Отсюда также следует, что они ведут себя как племя, — и это порой тревожит, ведь их невозможно остановить, но порой восхищает и вызывает благоговение.

Как я говорил раньше, оркестры в Америке и кое-где в Европе сейчас играют важнейшую роль, когда принимаются решения, кого снова пригласить дирижировать, кто станет следующим музыкальным руководителем, а на кого наложат пожизненное вето. На оркестр влияет много конфликтующих факторов: соображения трудовой занятости, будущее организации, страх, гордость, желание получить вдохновляющего лидера и в некоторых случаях цинизм. («И это пройдет», — пробормотал как-то перкуссионист из известного оркестра, глядя на только что назначенного музыкального руководителя. Да только вот умер раньше, чем ушел не приглянувшийся ему дирижер.) Ситуация еще более усложняется по той причине, что приглашенному маэстро редко говорят, как улучшить положение дел. Обычно мы уходим с ощущением успеха. Оценочные ведомости порой говорят о другом.

Когда объявили, что в 1967 году Караян приедет в Метрополитен-оперу, чтобы сделать двойной дебют в качестве дирижера и режиссера-постановщика вагнеровского цикла «Кольцо нибелунга»,

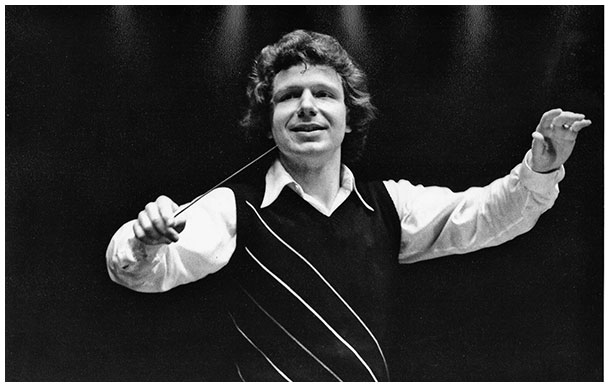

Мой портрет, снятый музыкантом Лос-Анджелесского филармонического оркестра в 1974 году

в оркестре пошли недовольные разговоры: ведь он вступил в нацистскую партию в 1933 году. Мой мудрый преподаватель дирижирования Густав Майер сказал, что как только Караян начнет репетиции, все поймут: он знает каждую ноту партитуры, и он великий музыкант. Тогда сопротивления не будет. Так оно и вышло.

Караян, однако, сделал еще более поразительную вещь, отплатив всем в Метрополитен-опере той же монетой. Поставив и продирижировав «Валькирию» в 1967 году, он вернулся в следующем сезоне для подготовки «Золота Рейна», но остальными операми в цикле заниматься не стал. Говорили, что оркестр оказался недостаточно хорош. У Метрополитен-оперы ушло еще пять лет, чтобы завершить караяновское «Кольцо» — без Караяна. Эрих Лайнсдорф дирижировал «Зигфрида» в 1972 году, а Рафаэль Кубелик возглавил «Гибель богов» в 1974-м, и при этом Караян фигурировал в программке как режиссер, хотя на самом деле Вольфганг Вебер репетировал с певцами и руководил освещением сцены.

В 1976 году я наблюдал подобную ситуацию, сложившуюся между дирижером и оркестром, с участием Карла Бёма, который, будучи на пятьдесят один год старше меня, дебютировал в опере Сан-Франциско в том же сезоне, что и я. Он занимался новой постановкой «Женщины без тени», но, хотя он считался одним из ведущих мировых специалистов по Рихарду Штраусу и даже дирижировал на официальном праздновании восьмидесятилетия Штрауса в нацистской Германии, оркестр был на взводе. Бём потребовал и получил огромное количество репетиций, на которых казался вечно раздраженным. Он почти не открывал рта, а когда всё же говорил, то на немецком; переводчик перегибался через ограждение оркестровой ямы и выкрикивал репетиционные цифры. Никаких отношений не сложилось, напряжение ощущалось физически, однако присутствовало явное уважение к Бёму как музыканту, и последовавшие выступления были прекрасными.

Можно ли простить артистов за их политическую деятельность — или они должны держать за нее ответ? Британцы первыми простили тех, кто поддерживал Третий рейх или подозревался в симпатиях. В результате Рихард Штраус, Кирстен Флагстад, Вильгельм Фуртвенглер, Герберт фон Караян и Элизабет Шварцкопф выступали и записывались в Лондоне после 1945 года.

Любые отношения, конечно, непредсказуемы. Музыканты Лос-Анджелесского филармонического оркестра очень любили мягкого и доброжелательного Карло Марию Джулини. Он как будто ненавидел указывать на ошибки и доверял способности оркестра находить и исправлять их самостоятельно. Однако во время репетиции «Моря» Дебюсси главный корнет-а-пистон сыграл фразу, которую Джулини не смог принять. После двух-трех повторений обнаружилось, что у музыканта в нотах было совсем не то, что у дирижера. Когда это выяснилось, Джулини извинился перед всеми за то, что не высказался раньше. Его скромность и досада на себя самого были невероятно искренними, и поступок, непозволительный для кого угодно другого, только усилил любовь оркестра.

Солисты вызывают у дирижеров похожие, но гораздо более индивидуальные сложности. Великие музыканты-инструменталисты зарабатывают на жизнь, переходя из оркестра в оркестр, от дирижера к дирижеру, переезжая из одной временной зоны в другую. Они готовы играть определенный набор произведений, который предлагают в текущем сезоне. Порой они в первый раз встречаются с дирижером на репетиции с оркестром, и у них нет времени, чтобы лично обсудить вопросы темпа или множество деталей, с которыми связано исполнение концерта. Иногда у солиста и дирижера бывают отдельные репетиции, и тогда сразу начинаются компромиссы.

Некоторые аспекты в интерпретации солиста чисто технические. Если дирижер слишком медленный, у скрипача может не остаться места на смычке; если слишком быстрый — пианист смажет пассаж; если маэстро не даст расслабиться на слабой доле, у сопрано не хватит дыхания в следующей фразе. По-настоящему великие артисты, конечно, могут приспособиться к разной скорости, но другие с полным на то правом будут играть концерт так, как его выучили, и у вас очень мало времени, чтобы узнать и запомнить это, прежде чем вы вместе с другими музыкантами окажетесь на сцене перед публикой.

Для многих американцев самый известный момент, когда занавес дружелюбия был сорван, случился 6 апреля 1962 года. Выдающийся и эксцентричный пианист Гленн Гульд резко не сошелся во мнениях с Леонардом Бернстайном, музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра. Бернстайн и Гульд просто не смогли договориться, как исполнять Фортепианный концерт № 1 Брамса, и перед выступлением дирижер вышел к публике и произнес речь.

Записи с того вечера не осталось, но на следующий день, когда Бернстайн повторил свое необычное вступление, его записали. Вот что он сказал аудитории.

«Возникла любопытная ситуация, которая, я думаю, заслуживает пары слов. Сейчас вы услышите редкое и, скажем так, неортодоксальное исполнение Концерта ре минор Брамса. Исполнение, резко отличающееся от всех, которые я слышал и которые, если на то пошло, способен вообразить: с очень сильным разбросом в темпе и частыми отклонениями от указаний Брамса относительно динамики. Я не могу сказать, что полностью согласен с трактовкой мистера Гульда, и это вызывает интересный вопрос: зачем тогда я ее дирижирую? А дирижирую я ее потому, что мистер Гульд — настолько достойный музыкант, что я должен серьезно принимать всё, что он делает из искренней убежденности, и, как мне кажется, его концепция достаточно интересна, чтобы ее услышать.

Но извечный вопрос остается актуальным: кто отвечает за исполнение концерта — солист или дирижер? Конечно, порой один, порой другой, в зависимости от задействованных людей. Но почти всегда у этих двоих получается объединиться с помощью убеждения, обаяния или угроз и всё же выступить сообща. Только раз в жизни я принял абсолютно новую и несовместимую с моей трактовку солиста, и это был предыдущий раз, когда я аккомпанировал мистеру Гульду. [Громкий хохот в зале.] Но сейчас расхождения между нами так велики, что, мне кажется, нужно сделать эту небольшую оговорку. Повторюсь: почему же я сегодня дирижирую? Почему я не устраиваю скандал: не приглашаю солиста на замену, не даю дирижировать ассистенту? Потому что я зачарован, я рад возможности по-новому посмотреть на столь часто исполняемую вещь; потому что — и это еще важнее — в выступлениях мистера Гульда бывают моменты удивительной свежести и убедительности. Потому что все мы можем чему-то научиться у этого экстраординарного музыканта, этого умного исполнителя. И наконец, потому, что в музыке есть некий, как говорил Димитрис Митропулос, „спортивный элемент“ — это фактор любопытства, приключения, эксперимента, и я могу сказать, что совместная с мистером Гульдом работа над концертом Брамса была приключением. Сейчас мы представляем вам эту работу, это приключение».

Приведенный комментарий, хорошо известный многим музыкантам, в свое время вызвал немало шуму. Он честен и важен, потому что вопрос главенства, который мы рассмотрим ниже в этой книге, редко обсуждается на публике. Кодой к речи Бернстайна стала рецензия главного музыкального критика The New York Times Гарольда Шонберга, который был абсолютно безжалостен. Он предположил, что Гульду недостает техники, чтобы играть Брамса с нормальной скоростью. Вскоре после этого Гульд перестал выступать на сцене.

Солисты тоже с разной степенью готовности воспринимают чужую точку зрения, в зависимости от уважения к дирижеру и от собственного желания или потребности играть с ним и дальше, особенно если оркестр и дирижер базируются в крупном городе. В Нью-Хейвен приезжало немало мировых знаменитостей, чтобы сыграть там с симфоническим оркестром, однако они воспринимали город просто как перевалочный пункт где-то между Бостоном и Нью-Йорком. В таких случаях я как дирижер должен был быть внимательным и следовать за ними.

У солистов и дирижеров бывают замечательные моменты. Некоторые артисты не боятся смотреть прямо в глаза. А когда вы связаны взглядом и обращены друг к другу лицом и торсом, происходит нечто интенсивное и глубоко личное. Артист, который не готов «впустить» другого, никогда этого не достигнет. И дирижер, и солист должны разрешить себе, как кто-то однажды выразился, «сделать у другого перестановку».

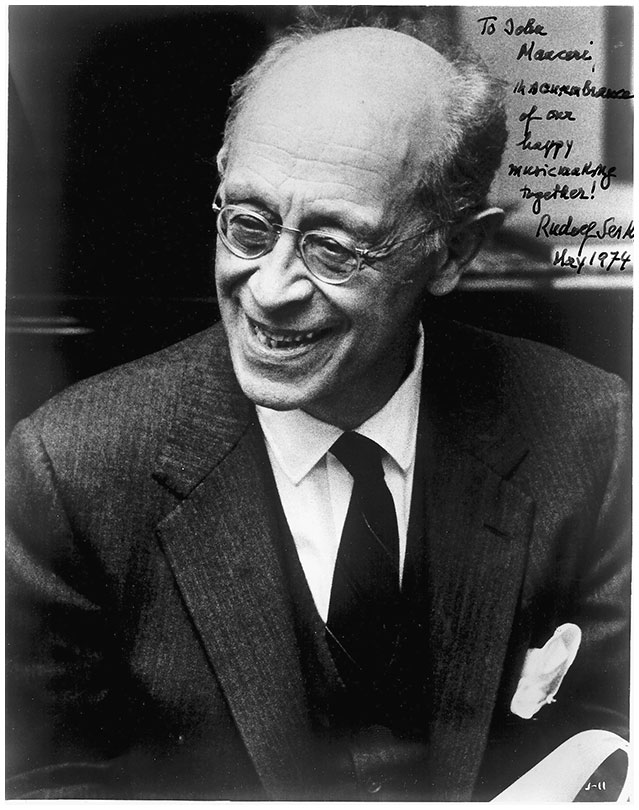

Когда я профессионально дебютировал с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, моим солистом был Рудольф Серкин. Он выбрал последний концерт Бетховена, который еще называют «Император». Эту вещь он играл дольше, чем я жил на белом свете. Мы встретились на сцене павильона Дороти Чендлер с оркестром, готовым играть. До этого мне удалось поговорить с Серкином по телефону. Он был очень любезен и с готовностью оказал мне поддержку. Я признался, что не обладаю абсолютным слухом. «А значит, — перебил меня он, — вас беспокоит конец каденции, не так ли?» — «Да», — сказал я.

Это опасное место приходится на конец первой части. После длинного соло пианист начинает хроматическое движение вверх — по всем белым и черным клавишам, — завершая на ми-бемоль. Если дирижер промахнется и покажет вступление слишком рано, то получится столкновение разных гармоний. Если дирижер промахнется и даст сигнал слишком поздно, перед вступлением оркестра будет ужасная тишина. Проще говоря, всё должно пройти безупречно, если вы не промахнетесь на полтона. «Знаете что, — сказал Серкин непринужденно, — я начну хроматическую гамму, и, когда я улыбнусь, вы покажете затакт, и мы продолжим точно вместе».

Во время репетиции я порой предлагал оркестру какие-то вещи, например просил музыкантов задержать движение смычков, чтобы осталось больше места в конце фразы. Каждый раз, когда я говорил что-то, Серкин отрывал взгляд от клавиатуры, радостно смотрел на меня и кивал. Да! И когда мы дошли до мощной каденции и он начал пугающее хроматическое движение вверх, я смотрел на него. Через несколько октав он взглянул на меня и улыбнулся. Моя рука пошла вверх, а когда она опустилась, все мы оказались в ми-бемоль мажоре.

Зрительный контакт, как ничто другое, превращает солиста и дирижера в единое существо. Если вы видите солиста с закрытыми глазами, значит, на двери его души висит табличка: «Не беспокоить». На это бывает много причин, ведь тело и разум во время исполнения музыки находятся в состоянии сильнейшей концентрации. Некоторые неакадемические музыканты просто не знают, как пользоваться дирижером, и не привыкли иметь во время выступления партнера, который, по самой меньшей мере, их второй пилот. Вероятно, к этому надо привыкнуть.

Некоторые, например Гарт Брукс, Кристин Ченовет, Карлос Сантана и прекрасная исполнительница фаду Мариза, сразу это поняли. Джош Гробан, как и многие поп-певцы, обычно стоит близко к зрителям за дирижером — с наушниками на голове. Наушники позволяют ему слышать звук своего голоса и оркестр в «миксе», а еще добавляют реверберацию, и певец чувствует себя абсолютно комфортно, хотя и закрыт от настоящей акустической атмосферы на сцене. На репетиции единственной песни, с которой мы должны были выступать вместе, он сказал, что готов постараться стоять рядом со мной, чтобы мы могли общаться, — во многом как на классическом концерте. Но как только он вышел к зрителям, то немного развернул плечи в сторону от меня, пошел к публике и запел — и сначала я видел уголок его рта, а потом уже только затылок. В основном он пел с закрытыми глазами, иногда поглядывая на очарованных фанатов, — и места для дирижера не осталось. Поскольку музыка Гробана относительно проста, а стиль исполнения не требует ритмической точности, ситуация была приемлемой и для него, и для всех остальных.

Фотография Рудольфа Серкина, присланная мне после моего профессионального дирижерского дебюта

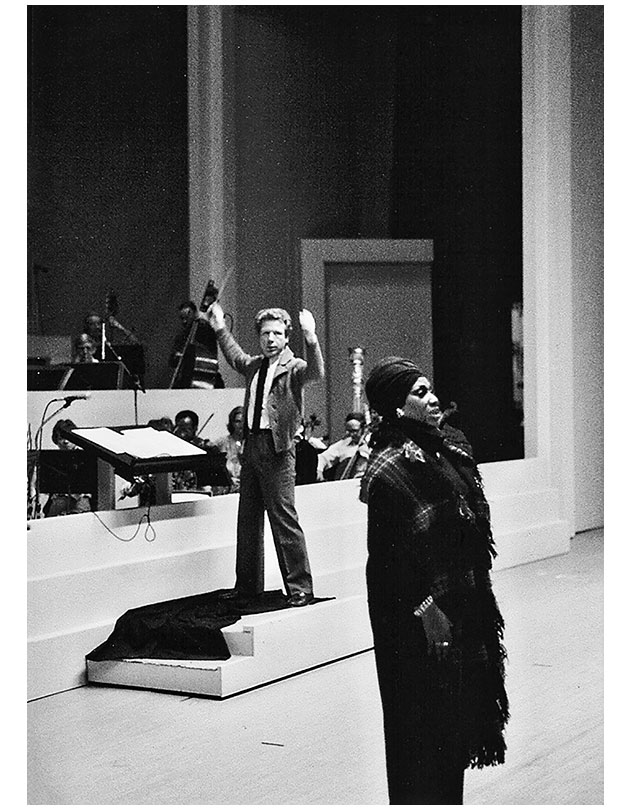

Телережиссеры редко понимают, что классическим певцам крайне важно не терять контакта с их дирижером. В начале моей карьеры я дирижировал для Леонтины Прайс на церемонии вручения наград Кеннеди-центра. Она пела арию «Vissi d’arte» («Я жила для искусства…») из «Тоски» Пуччини. Режиссер поставил Леонтину в трех метрах позади меня, чтобы получить хорошие ракурсы. Я сказал, что это сделает синхронизацию невозможной. Он ответил, что руководил съемкой Перри Комо, популярного шансонье 1950-х годов, «у которого был совсем слабый голосок, в отличие от мисс Прайс», и что его дирижер ни на что не жаловался.

Я храбро попытался объяснить, что певец, исполняющий вещи в одном темпе с небольшим оркестром, и солистка, которая играет с фразами, опираясь на фоновые гармонии и ритмы, не одно и то же. «Я вполне уверен, что мы с мадам Прайс можем сделать „Vis?“, но как справиться с „-si“, не говоря уже о „d’arte“? Каждый из слогов положен на разные гармонии, которые отражают слова и музыку. И всё это должно слиться в единое целое, в отличие от случая с мистером Комо, который мог менять динамику на фоне устойчивого ритма у оркестра». Режиссер молча уставился на меня и покачал головой, задаваясь вопросом, как его угораздило оказаться в связке с этим назойливым дирижером. И я его понимаю. Моей задачей было решить проблему, созданную его потребностью сделать впечатляющее телешоу, а не заставить его понять, чем я недоволен. А недовольство это было вызвано страхом потерпеть профессиональную неудачу в сложившихся обстоятельствах.

Похожая ситуация была у меня на церемонии «Grammy». Меня попросили дирижировать «Гранаду» с Пласидо Доминго. И снова телевизионный режиссер (на этот раз в Лос-Анджелесе) хотел, чтобы Доминго стоял на переднем плане за моей спиной. Вроде бы в этом не было проблемы, потому что у «Гранады» относительно фиксированный ритм. Кроме того, у нее есть вокальное вступление в гибком и свободном темпе. Но я не мог отвернуться от оркестра и следить за тем, как Доминго берет дыхание. Однако после окончания вступления у оркестра идет пассаж, который подводит к самой песне. Я спросил, как Доминго хочет с этим обойтись: можно было либо продолжать в том же темпе, либо, после оркестровой части, дождаться, пока я не услышу «Гра?» и вступить с оркестром на «-нада». «Джон, пожалуйста, продолжайте в том же темпе», — сказал Доминго.

Я репетирую с Леонтиной Прайс для телевизионной трансляции в 1981 году и по понятным причинам выгляжу обеспокоенным

Может, он забыл о нашей договоренности, а может, оглушительный рев толпы был таким громким, что оркестра он не услышал. В результате неудача, которой я боялся, выступая с Леонтиной, реализовалась с Пласидо. Я продолжал в том же темпе, а он ждал. Камера показывала лицо Доминго очень крупным планом, и телезрители увидели, как он резко повернул голову к оркестру, подхватил на сильной доле и запел песню, которую я теперь называю «Нада». Каждый раз, когда мы видимся, в его взгляде явно читается отношение к затакту и к пропавшей «Гра?». Мне до сих пор так стыдно, что я никогда об этом не заговариваю. С учетом всех факторов виноватым я считаю себя, потому что должен был подготовиться к такому варианту — и не подготовился.

Визуальный контакт, как я уже говорил, это всегда ключ к успешному партнерству. Опыт с Концертом для скрипки Чайковского в «Голливудской чаше» с великим израильским виртуозом Гилом Шахамом, который стоял, развернувшись прямо ко мне, стал незабываемым. (Как известно, он делает так с каждым дирижером.) Могу лишь вообразить, что это похоже на ощущения пары танцоров, которые безупречно исполняют танго.

Хоровым дирижерам обычно неудобно стоять лицом к оркестру, потому что их подготовка во многом ориентирована на создание слитного, смешанного звука человеческих голосов, а не на уверенное взаимодействие с инструменталистами. Любительские хоры репетируют по многу часов — часто месяцами по разу в неделю, — в то время как профессиональные хоры больше похожи на профессиональные оркестры способностью читать с листа и выступать после нескольких часов репетиций. Хоровые дирижеры обязательно артикулируют слова текста, поощряя прямой визуальный контакт с певцами, в то время как у оркестров нет связующих слов в нотах, и музыканты смотрят на дирижера под разными углами. Хоровым дирижерам часто приходится мириться с тем фактом, что они готовят хор для дирижера оркестра, и порой им кланяются в конце выступления, которое они не дирижировали.

Опыт дирижерской работы с произведениями, для которых требуется хор, меняет нашу манеру двигаться и направление внимания: хор обычно занимает первое место. Между хором и маэстро устанавливается уникальная связь, потому что мы, дирижеры, смотрим в глаза хористам, артикулируем слова и дышим музыкой, но звук идет к нам, а не от нас. Эта алхимия человеческих голосов, сливающихся с симфоническим оркестром и вместе с ним реагирующих на мысли и движения дирижера, имеет интуитивную природу, и познать ее — неповторимый, волнующий и важный опыт.

Когда нужно дирижировать оперу и выстраивать отношения с солистами на сцене, сложность выходит на новый уровень по сравнению с ситуацией, когда у вас на сцене только один солист или хор. Перед оперными певцами, этими великими артистами, стоит одна из самых трудных задач в классической музыке. Мало того, что их инструмент — собственное тело: они должны запоминать чрезвычайно сложные слова и музыку, выступать в костюмах, двигаться по сцене, занимая определенные позиции, а еще создавать достаточно правдоподобный образ. Режиссеры-постановщики могут потребовать, чтобы певцы принимали неудобные позы, которые к тому же иногда мешают смотреть на дирижера в оркестровой яме или на многочисленные телевизионные мониторы, скрытые от публики (или на суфлера, который есть в отдельных больших театрах: он действует как страховка для связи между сценой и оркестровой ямой).

Прежде всего оперный дирижер должен уметь интуитивно приспосабливаться к манере брать дыхание, индивидуальной у каждого певца: к тому, сколько времени требуется для вдоха и сколько нужно для исполнения каждой фразы и подготовки к новой. Чтобы оставаться на одной волне с певцами, дирижеру нужно дышать вместе с ними. В прошлом многие великие дирижеры выходили из оперных театров, где начинали в качестве вокальных педагогов и аккомпаниаторов. В маленьких репетиционных помещениях они заранее изучали нужды певцов. Эта традиция, которая в целом уже ушла в прошлое, продолжилась с Джеймсом Ливайном в Метрополитен-опере, Рикардо Мути в «Ла Скала» и Антонио Паппано в Лондонской королевской опере. Каждый из них мог работать напрямую с отдельными певцами без необходимости в третьем участнике, который играл бы на фортепиано.

Отношения с оперными певцами оказываются настолько сложными, потому что каждый из них получает лишь определенный процент сосредоточенного внимания дирижера, у которого есть много солистов, хор и оркестр: им всем надо уделять внимание. Всегда необходимы музыкальные репетиции, отдельные от постановочных, а в идеале — репетиции наедине с каждым певцом, однако обычно это невозможно. В зависимости от оперного театра, уважения к дирижеру, стандартности или необычности произведения и новизны постановки предварительная работа маэстро с певцами может быть очень разной. Я и дирижировал постановки без репетиций, и репетировал оперы по семь недель.

Чтобы дать вам представление о сложности процесса, возьмем одну арию — «In questa reggia» («В столице этой») из «Турандот». Сопрано, играющая принцессу Турандот, стоит на вершине величественной лестницы и смотрит вперед. Наверное, это не очевидно, но между ней и дирижером — огромное расстояние. Можно поддерживать зрительный контакт, вот только из-за перспективы вся она кажется размером с вашу ладонь.

Конечно же, она будет наряжена в великолепный костюм с богато украшенным головным убором. Подол ее струящегося платья заботливо разложат на возвышении статисты. Публика с большим нетерпением ждет этой арии. Воздух наэлектризован. То, что произойдет сейчас, — судьбоносный момент для сопрано, которая — хотя мы находимся в середине второго акта — еще не спела ни одной ноты и лишь ненадолго показывалась в предыдущем акте, когда делала царственный жест, подтверждая казнь персидского принца. Там она выглядит величественной, властной и полностью контролирующей ситуацию.

Здесь происходит нечто совершенно другое. Сопрано — любое сопрано — будет нервничать из-за важности момента. Чтобы вступить, ей нужно найти гармонию в аккорде ре мажор, помеченном как «тихо». Его играют две флейты и валторна с сурдиной, а перкуссионист один раз бьет в подвешенную тарелку (тоже в пиано), и это придает западной гармонии китайский колорит.

Посмотрите, что нужно сделать дирижеру и сопрано. Дирижер ждет, пока сопрано окажется наверху лестницы. Он обращает всё внимание на нее и излучает уверенность. Тихая медленная слабая доля вводит аккорд ре мажор, который играют четыре музыканта, сидящих в яме не рядом друг с другом. (Флейты, конечно, находятся вместе, но валторна может оказаться с другой стороны или позади них через несколько рядов — в зависимости от размера и формы оркестровой ямы. Перкуссионист, вероятнее всего, будет сидеть на большом расстоянии от флейт и валторны.) Маэстро смотрит на четырех музыкантов, его рука идет вверх, и вот в конце сильной доли начинается аккорд. Он должен зазвучать одновременно, что достигается благодаря опыту и силе воли четырех инструменталистов, которые понимают намерение дирижера и в соответствии с ним берут дыхание и создают звук: одна флейта играет ля, другая — фа-диез снизу, а валторна — ре еще ниже. На валторне звук извлекается совсем не так, как на флейте. Флейтист выпускает струю воздуха над отверстием в головке инструмента, примерно так, как извлекают звук из бутылки колы. Играя на валторне, музыкант дует в мундштук через сжатые губы. Валторнист уже выбрал длину металлической трубки, нажав на один из клапанов, и, регулируя подачу воздуха, выдает верную ноту — ре — точно в тот же момент, что и две флейты. Перкуссионист играет на тарелке именно так, как вы себе представляете, — бьет по ней. Но в нотах Пуччини указано, что музыкант должен использовать колотушку, которую обычно берут для литавр, чтобы создать особенный звук. Музыкант не просто бьет по тарелке. Делая удар колотушкой, он оттягивает запястье в сторону от инструмента, как будто вынимая звук из сплава меди, олова и чуточки серебра. Диаметр тарелки заранее выбран перкуссионистом, хотя дирижер мог попросить сделать звук выше или ниже, чтобы окрасить ре-мажорный аккорд так, как, по его мнению, хотел Пуччини.

Сопрано в этот момент находится максимально далеко от зрителей и от оркестровой ямы, чего не бывает ни в одной другой оперной постановке. Аккорд ре мажор звучит очень далеко от нее, и, начав петь, она уже не услышит гармонии внизу. Дирижер остается ее единственной опорой. Он смотрит на ее губы, но слышит лишь отдельные отрывки ее арии; что он слышит, зависит от свойств ее голоса и акустики помещения. В любом случае голос звучит изо рта сопрано, а уши дирижера находится приблизительно на уровне сцены внизу.

Ария продолжается, и сопрано, вживаясь в движения китайской принцессы XV века, рассказывает историю ужасного изнасилования ее бабушки, принцессы Лоу-Линь. Пуччини просит время от времени расслаблять темп, чтобы солистка могла рассказать трагическую историю со сдерживаемым гневом, парящим над невыносимой печалью и, как мы узнаем из следующего акта, страхом, потому что она понимает с первого взгляда: мужчина, которому она поет, покорит ее любовью.

Как дирижеру помочь передать эту пронизывающую печаль? Ответ в звучании аккомпанемента, когда Турандот произносит «Pincipessa Lo-u-Ling» («Принцесса Лоу-Линь») и тихо вступают струнные с сурдинами. В зависимости от того, как дирижер исполнит их волнообразное движение, представление о страдании Турандот сделает ее подтекст понятным: Пуччини говорит, что во время арии она невероятно холодна и величественна. Оркестр сообщает нам посредством окраски звука и повторяющихся фигураций, кто она такая на самом деле, — даже когда Турандот устраивает страшный спектакль для последнего кавалера, а сопрано, исполняющая эту роль, управляет голосом с удаленного возвышения над сценой.