Вячеслав Сук

Сто лет исполнилось со дня рождения Вячеслава Ивановича Сука, двадцать восемь лет минуло со дня его смерти, все меньше и меньше остается людей, близко знавших его, работавших с ним; и до сих пор так обидно мало написано об этом изумительном дирижере, глубоком музыканте, замечательном, умном, чутком, живом, энергичном и глубоко душевном человеке! Между тем, как необходимо молодым музыкантам быть хорошо знакомым с его исполнительскими принципами, с его творческой практикой, столь интересной, своеобразной и настолько принципиальной, непримиримой к компромиссам, что ее еще много лет можно будет считать образцом.

Его методы работы, взгляды, убеждения оказывали громадное влияние (вольное или невольное) на всех дирижеров его поколения, соприкасавшихся с ним. А о нас, в ту пору молодежи, и говорить нечего! Помню, как на одном из траурных собраний после его смерти говорили, что теперь надо будет долго ждать появления новой дирижерской индивидуальности, ибо при жизни Сука все настолько тяготели к нему, были во власти его прекрасного искусства, его непререкаемого авторитета, что иные пути и не мыслились! Такой самобытный художник, как Н. Голованов, также находился под большим влиянием Вячеслава Ивановича — это нетрудно обнаружить в его творческом методе. Сук высоко ценил талант Голованова, хотя часто бывал несогласен с его трактовкой, о чем откровенно говорил. От Вячеслава Ивановича радостно было выслушать все, даже самое неприятное, потому что это всегда было наукой, запоминалось надолго.

Помню, как Сук рассказал об одном разговоре с Головановым. Речь шла об опере «Майская ночь» Римского-Корсакова, поставленной в Большом театре под управлением Вячеслава Ивановича в 1909 году. В более позднюю эпоху прекрасно поставил «Майскую ночь» Голованов. Вячеслав Иванович отозвался об этом спектакле с большой похвалой, сказал, что опера не только хорошо разучена (он сказал «проштудирована»), что само по себе является высоким искусством, но что Голованов великолепно почувствовал поэтический аромат музыки. Заслужить похвалу от Вячеслава Ивановича — это великое счастье (знаю по собственному опыту и тоже по «Майской ночи»!). Все же было одно «но»…

Как известно, Римский-Корсаков, совершенствуя свою технику оркестрового письма, инструментовал «Майскую ночь» в глинковской манере, без тубы, при натуральных валторнах и трубах. Сделал он это очень искусно, но, конечно, общий колорит звучания существенно отличался от прочих его партитур. Голованов, со свойственной ему решительностью, кое-что переинструментовал, ввел хроматические валторны и трубы, приписал тубу. Этого, конечно, никак не мог принять Вячеслав Иванович, изумительный интерпретатор всех опер Римского-Корсакова, дирижер, которого композитор высоко ценил, настаивая, чтобы Сук дирижировал всеми постановками его опер в Большом театре (напомню случай с постановкой «Садко» в 1906 году, порученной дирекцией театра Н. Федорову, очень хорошему дирижеру, но далеко не такого масштаба, как Вячеслав Иванович, и затем, в результате настоятельных просьб Римского-Корсакова, переданной Суку). Надо ли говорить, с какой бережностью и уважением Вячеслав Иванович относился к каждой ноте, к каждому пожеланию Римского-Корсакова? И именно так он относился ко всем без исключения композиторам — «великим» и «малым». Он говорил: «Вы вправе отвергнуть композитора и не признавать его. Но коль скоро вы взялись дирижировать каким-либо сочинением, вы должны стать другом автора, беречь, ценить и донести каждую его ноту».

В 1925 году, когда Сук руководил в Московской консерватории студенческим оркестром, его попросили исполнить симфоническую поэму студента В. Крюкова. Не сразу поэма была включена в концертную программу, но вот однажды Вячеслав Иванович попросил прислать к нему домой партитуру и голоса. Через несколько дней ноты эти появились на оркестровых пюпитрах. Буквально в каждой партии можно было обнаружить какие-нибудь коррективы, сделанные характерным тщательным почерком Сука! В струнных партиях (во всех!) были расставлены штрихи, местами изменены лиги; лиги, дыхания, акценты были внесены и во все остальные партии. Целый ряд нюансов был изменен, появилось множество всевозможных уточнений, всегда, однако, свидетельствовавших, что дирижер стремился возможно бережнее донести замысел композитора.

Сколько же времени надо было потратить, чтоб внести коррективы не только в партитуру, но и в каждую партию нового сочинения! А ведь, по всей вероятности, его предстояло исполнить лишь один-единственный раз.

Для Вячеслава Ивановича было правилом, что каждая партия обязательно должна побывать в его руках. Поэтому на репетиции он никогда не слышал от музыканта, что «у меня в партии указан такой-то нюанс или такая-то нота», — не мог услышать, потому что всем было известно, что партия уже побывала в руках Вячеслава Ивановича и он великолепно знает, что может в этой партии значиться. Так что все нити надежно протянуты, играть «вообще» не придется, играть можно только в полном подчинении могучей воле дирижера.

В чем же заключались коррективы и уточнения, делавшие партитуры столь интересными? Я уже говорил, что Вячеслав Иванович бережно относился к каждой авторской ноте, не могло быть и речи о дописках или вымарываниях. Но все, что касалось нюансов, характера исполнения, всевозможных технических приемов, — это Сук считал своей стихией (разумеется, в соответствии с замыслом автора). Инструментовки он также не касался; только в некоторых случаях, в виде исключения, вносил дублировку (подобным же инструментом) или, напротив, снимал дублирование.

Вячеслав Иванович достигал этим очень многого и на его методах корректирования партитуры необходимо остановиться. Непреложный закон, требующий, чтобы в опере вокальная партия всегда была слышна, никем не оспаривается, по крайней мере в теории. Но на практике — увы! — нередко бывает иначе. Случается, что дирижер увлекается оркестровым звучанием и забывает о теории, которую он сам всегда готов поддержать! Бывает и наоборот: из желания уберечь певцов дирижер настолько «тушит» оркестр, что все оркестровые краски тускнеют и оркестр перестает быть той чудодейственной силой, которая переносит оперный спектакль в сферу волшебных красот. У Вячеслава Ивановича никогда не могло быть ни того, ни другого. Он великолепно знал свойства, возможности всех инструментов и групп, знал, какие сочетания могут создать «звуковой барьер», а какие безопасны в этом отношении. Поэтому у него оркестр всегда переливал всеми цветами радуги: одни голоса вспыхивали, другие затухали, появлялись нарастания, кульминации, из глубины оркестра возникали какие-то новые контрапункты, которые невозможно было бы обнаружить, следуя только внешним контурам партитуры. Все это было заранее продумано и подготовлено. Свои партитуры он не держал в секрете. Всегда можно было взять любую из них, ведь это было такой великолепной школой для молодого дирижера![9] Давая партитуру, Вячеслав Иванович любил при этом раскрыть ее и обратить ваше внимание на какие-нибудь мелкие дефекты: то обнаружено пере?ченье, то неточное разрешение какого-нибудь голоса, неправильная группировка, невыполнимый штрих и т. п. Глаза его быстро пробегали по странице партитуры сверху вниз, и палец останавливался на «очаге».

Помню, как мы смотрели партитуру «Пиковой дамы». Вячеслав Иванович раскрыл 4-ю картину, тут же показал мне пере?ченье в фразе Германа «Я смерти не хотел ее…» (ля-диез в вокальной партии и си в партии валторны) и спросил: «Как вам нравится эта малая секунда?» Я ответил, что, наверное, можно ее как-нибудь избежать. Он с негодованием отверг всякую попытку вмешательства в музыкальный текст Чайковского.

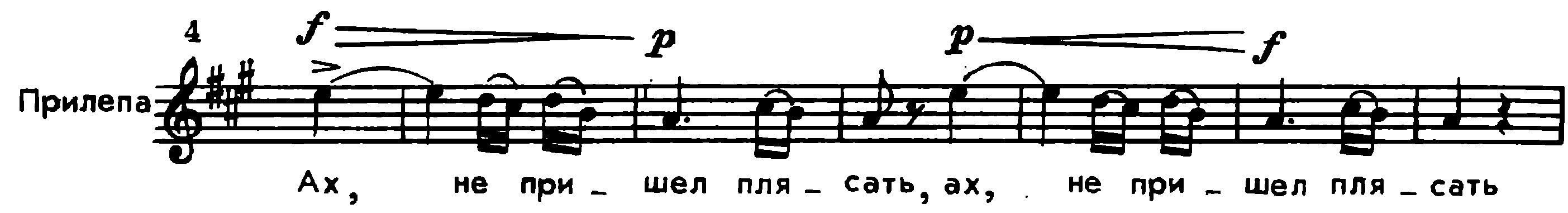

А вот другой пример: имитация деревянных инструментов в арии Лизы из 2-й картины. Она изложена у Чайковского так:

Вячеслав Иванович добавил лиги:

Эти маленькие лиги существенно меняют характер фразы.

Интересны нюансы Вячеслава Ивановича в шести финальных тактах второй картины «Пиковой дамы». Здесь инструменты, играющие мелодию, остаются в fortissimo; piano, возникающее в басу и в гармонии, не воспринимается как подлинное piano. Однако следующее за ним crescendo в этих голосах дает ощущение нового накапливания звучности. Это маленькая хитрость, благодаря которой fortissimo в последних тактах достигает грандиозных размеров при отсутствии какой-либо форсировки.

Вообще Сук был мастером настоящих fortissimo.

Например, он говорил, что в «Царской невесте» в течение первых трех актов воздерживается от нажима на оркестр ради того, чтоб в финале третьего акта, в до-мажорной кульминации, иметь возможность получить настоящее fortissimo. Этой звучности никогда не забудет тот, кто слышал «Царскую невесту» под управлением Вячеслава Ивановича. Подчеркиваю, что никакой форсировки не было. Секрет в том, что дирижер строго рассчитывал градации — сначала он все извлекал из струнных, затем обращался к деревянным и здесь получал ощутимое прибавление; только после этого, когда fortissimo было уже установлено, Сук обращался к «главным резервам мощности» — медным и литаврам. Теперь достаточно было небольшого нажима и до мажор потрясал необыкновенной силой! Он говорил: «Настоящее fortissimo возможно (и допустимо!) в спектакле один раз. Помните об этом и достигайте его именно в таком порядке — струнные, деревянные, медные, ударные». Помню как по возвращении из-за границы он с улыбкой рассказывал, что слышал «Аиду», в которой дирижер при каждой кульминации обращался к медным и ударным, в то время как струнные и деревянные оставались весьма инертными. Он закончил: «Только тарелки (он сказал: cinelli) стучали очень хорошо! Все остальное было бледным!»

Невозможно без волнения вспомнить «Китеж» — изумительную партитуру, так бесподобно оживавшую в руках Сука! Вячеслав Иванович был великим мастером музыкальной драматургии, прекрасно чувствовал ритм спектакля (об этом я подробно скажу ниже). В «Китеже», опасным по своим длиннотам, он был особенно «бдителен». Лишняя маленькая пауза, случайно растянутая фраза — и постепенно ритм спектакля начинает нарушаться: темп становится вялым. У Вячеслава Ивановича, конечно, ничего подобного не могло быть. Оркестр вспыхивал при каждой своей реплике, солисты и хор были в едином ритме с дирижером. Но вот кончилась сцена в Великом Китеже, занавес закрылся, началась «Сеча». Помню сердцебиение, которое у меня начиналось при первых же унисонных фразах кларнетов и фаготов. Начиналось «накапливание сил». Вячеслав Иванович как бы «вырывался на оперативные просторы». Вот слышится топот первой группы вздыбленных коней, короткое лязганье оружия — и противники ускакали в разные стороны. Сражение не состоялось, короткая разведка боем. Следующая стычка, более ощутимая; то одна, то другая сторона бросаются в атаку, и, наконец, завязалась настоящая «сеча»: тут и свист стрел, и лязганье мечей, и топот коней и над всем этим две звенящие песни — русская и татарская.

В этой короткой симфонической картине — в шедевре творчества Римского-Корсакова — Сук достигал поразительных звучаний, грандиозных кульминаций. Сам он был предельно увлечен, с напряженным вниманием «извлекал» своими изумительными руками все контрапункты, был очень подвижен, успевая на все распространить свое внимание и добиваясь мгновенного подчинения. Редко случалось, чтобы он должен был сделать повторный жест в направлении какой-нибудь группы, не будучи удовлетворенным тем, как было принято его указание с первого раза! А ведь «Сеча» идет после длинной и очень сложной картины! Но, мудро приберегая в оркестре запас динамической мощности, себя Вячеслав Иванович никогда не берег! С первого такта увертюры он находился в состоянии кипения — будь то на спектакле или на репетиции.

Но я, быть может, слишком много места уделил замечательным кульминациям и fortissimo Вячеслава Ивановича и еще ничего не сказал о том, как превосходно владел он всеми нежнейшими тонами звуковой палитры. Когда я брал у Вячеслава Ивановича какую-либо партитуру, он всегда говорил: «Там отмечено все, кроме того, что я делаю с пульта». И в этих словах заключалось очень многое.

… Герман в оцепенении впервые слышит от призрака графини название трех карт; 1-й и 3-й тромбоны, которым здесь поручена тема карт, по указанию Вячеслава Ивановича надевали сурдины. Но какое pianissimo воцарялось при подходе к этому эпизоду! Тромбоны могли играть свои фразы настолько легко, что тембр сурдин не слышался. Это замечательная находка Вячеслава Ивановича, хотя сам он говорил, что прибегает к таким приемам только в виде исключения. Он считал совершенно недопустимым, когда валторнисты для достижения piano закрывали или хотя бы прикрывали раструб. Это всегда вызывало резкий протест с его стороны.

Вячеслав Иванович говорил: «Я не принадлежу к дирижерам, которые в симфонии побочную партию играют медленнее главной. Также я не признаю тривиального нюанса, когда предложение ради контраста исполняется forte и затем повторяется в piano»

Вот два типичных примера нюансировки Сука в повторяющихся фразах.

«Руслан и Людмила», финал первого акта:

В первый раз — pianissimo (как у Глинки); во второй раз piano — crescendo— diminuendo — piano; в третий — forte — diminuendo — piano.

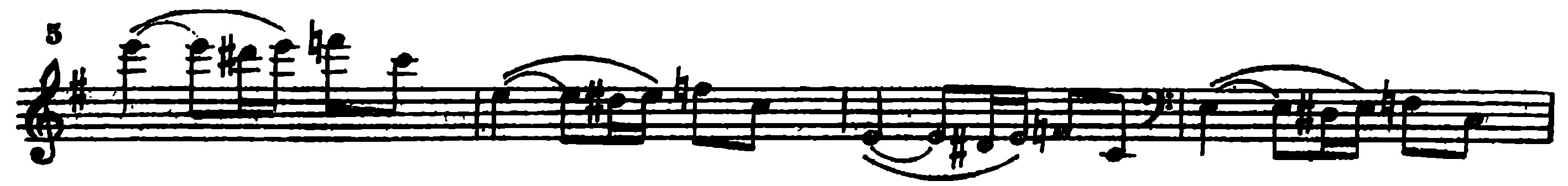

«Пиковая дама», третья картина:

(также и в дуэте). Любопытно, что этот нюанс в какой-то мере предсказан Чайковским, так как в первом случае есть акцент.

Помню свои первые шаги оперного дирижера в Театре имени Станиславского под непосредственным руководством Вячеслава Ивановича (он был в этом театре заведующим музыкальной частью). Перед первой спевкой («Майская ночь») он мне просто сказал: «Коллега, вы постарайтесь, чтоб у вас не весь спектакль пели forte, это уже будет очень много». И действительно, он не только предостерегал певцов от форсировки, но и давал им возможность пользоваться всеми красками, вплоть до самого легкого piano. И это несмотря на большую сцену, большой оркестр, большой зал. Он был очень чутким аккомпаниатором, берег, щадил всех певцов, певших под его палочку. В арии случалось, он мог немного уступить, если солист, в силу тех или иных субъективных ощущений, отклонялся от установленного темпа. Но если это отклонение становилось рискованным, Вячеслав Иванович с редким искусством вводил солиста в колею. Делал он это как друг, а не как начальник, всегда знал, каким певец располагает дыханием, какой характер движения будет для него наиболее благоприятным. Сук считал вполне допустимым изменять многие подробности исполнения с солистами различных индивидуальностей. Но при всем том он никогда не выпускал инициативу из своих рук.

Вот началась «Пиковая дама». Прошла интродукция, закончился первый хор с детьми. Начался речитатив; в оркестре остались лишь отдельные реплики и аккорды, иногда паузы по нескольку тактов, но Вячеслав Иванович нисколько не ослабляет своей инициативы. Взгляд его быстро перебегает с Чекалинского на Сурина, с Сурина на Томского. Он не требует от актеров внимания к себе. Однако их не покидает ощущение, что дирижер за ними неотступно следит. Дело тут не только в том, что Сук ни одного такта в спектакле не мог себя чувствовать «нейтральной силой». В данном случае, например, очень важно, чтобы речитатив продолжался в активном темпе: если он начнет «остывать», то затем поднять тонус спектакля до требуемой температуры будет очень трудно. Держать спектакль в состоянии постоянного накала — в этом Вячеслав Иванович был громадным мастером. Это было не подсознательно. Он отлично знал конструкцию каждого спектакля и с точки зрения музыкальной формы и с точки зрения его драматургических контуров. Обе эти линии он обязательно связывал в одно целое. Поэтому его спектакли никогда не были скучными. И дело тут, конечно, совсем не в том, что Сук брал более быстрые темпы.

Можно взять для примера финал первого акта «Руслана», в котором немало весьма медленных темпов. Извлекая волшебные звукосочетания с самых больших глубин этой «бездонной» партитуры, Вячеслав Иванович вел финал со все возрастающим напряжением. И здесь он был верен своему принципу — накапливать энергию для кульминации. В каноне «Какое чудное мгновение…» воцарялась ровная звучность, все замирало, все погружалось в состояние оцепенения… Еле слышен хор. «Но тихо все…», и над ним как бы парящая в вышине флейта. Но вот вспышка: «Где Людмила? Где юная княжна?…» И пружина, вобравшая в себя всю энергию, начинает раскручиваться, приобретая все бо?льшую и бо?льшую стремительность. А от вступления Ратмира «О витязи…» на сцене у всех загораются глаза, не осталось и следа ни от свадебной торжественности, ни от оцепенения после похищения Людмилы. Все полны энергии, все жаждут отомстить, разыскать злодея.

Как все это легко описать в «кратком либретто» и как трудно достигнуть этого на сцене! Сколько мы помним «Русланов», когда в этом финале и персонажи и «масса», несмотря на предельно быстрый темп, остаются полусонными, как когда начинается спектакль словами «Дела давно минувших дней…», мало задумываясь над тем, о каких «минувших днях» идет речь и в каких событиях они принимают участие. У Сука этого не могло быть! У него все кипело, бурлило!

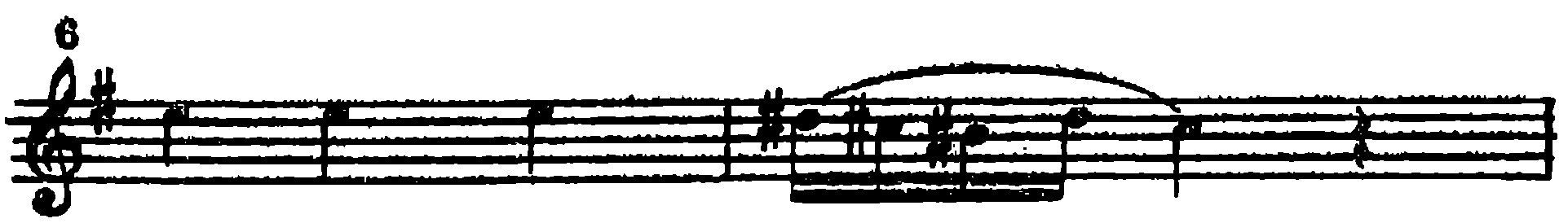

Еще один пример. В такой популярной пьесе, как цыганская песня Кармен, сложилась традиция — первый куплет петь в замедленном, расслабленном темпе, затем делать резкое и очень заметное ускорение на четырехтакте:

Следующий куплет поется в значительно более быстром темпе, опять резкое ускорение на подобных же тактах и т. д. Несмотря на то, что так поют и дирижируют уже много десятилетий почти все без исключения, это всегда производит странное впечатление. Противоестественным является и ускорение на пассивных тактах, и расслабленный темп в первом куплете, и внезапные более быстрые темпы в последующих.

Так ли у Бизе? Ничего подобного! Нетрудно увидеть, что с самого начала он не хочет медленного темпа (Andantino ?=100), и что главное, во всех трех куплетах в начале припева, после предшествовавшего ritardando, хотя и значится a tempo, но метроном помечен несколько более скорый. Действительно, вернуться после ritardando не в прежний, а в несколько более скорый темп в таком активном месте, как припев

не только вполне естественно, но и очень увлекательно. Темп, таким образом, набирается совершенно незаметно внутри каждого куплета. Именно так делал Сук, и с каким искусством!

Мне могут возразить: что ж тут удивительного, ведь все это обозначено в партитуре! Согласен, но почему же никто из дирижеров на этом не настаивает, попросту этого не делает? И самое главное: у Вячеслава Ивановича услышишь что-нибудь необыкновенное, поразившее вас, то по большей части оказывается, что все это «обозначено автором», надо только суметь увидеть это в партитуре, понять, а главное, реализовать.

Сук был глубоко театральным человеком. Он великолепно знал законы драматургии, ощущал и держал в своих руках не только музыкальную часть, но и весь спектакль в целом. Это приятно поразило К. Станиславского при первой их встрече в работе над оперой. На этой встрече я не присутствовал, но хорошо знаю все подробности. Да и сам Станиславский любил рассказывать, как он боялся этой встречи, опасаясь, что Вячеслав Иванович подчинит всех своей палочке и актерам не останется никакой сценической свободы. А оказалось, что Сук в своих требованиях исходит прежде всего из драматургии. Он всегда требовал четкого произнесения слова, но не «отщелкивания» слогов, а правильного логического течения мысли, в каждой фразе он находил кульминации, стремился, чтоб музыкальная и логическая вершины совпадали.

При этом Вячеслав Иванович сам был необычайно гибок. Сцены, речитативы, диалоги, все, что носило активный драматический характер, он никогда не вел метрономически ровно и размеренно. Он искал естественные ускорения, замедления, которые делали драматические контуры более выпуклыми, В основном все это он находил заранее и предлагал актерам в виде готовой концепции, однако кое-что добавлялось на сцене или репетиции. Этот принцип в одинаковой степени распространялся на все оперы — русские и итальянские, классические и современные. Какие оперы для Вячеслава Ивановича были «современными»? Он был современником Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, но также и Прокофьева, Мясковского, молодого Шостаковича. Он знал «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, ценил эту оперу, восхищался мастерством автора, хотя кое над чем и посмеивался, например: «…если у этого оригинального композитора кухарку поет бас, то кучера наверно будет петь сопрано». Сук знал оперы И. Шишова, А. Крейна, С. Потоцкого, В. Золотарева, К. Корчмарева, которые в двадцатых годах ставились в Большом театре. В постановке этих опер он участия не принимал, но от него можно было услышать исчерпывающее и вполне объективное мнение, которое, конечно, для всех, а в особенности для нас — для молодежи — было очень интересно. К сожалению, ничего не могу процитировать из его высказываний, слишком много времени прошло с тех пор.

В ту пору режиссеры очень много экспериментировали. Были всевозможные поиски новых приемов, новых принципов решения спектакля. Не отказывались от этих поисков и режиссеры, с которыми работал Сук: А. Петровский, В. Лосский, И. Лапицкий, В. Нардов. Вячеслав Иванович к этим поискам относился, в общем, сочувственно, но посмеивался, если экспериментаторы переходили границы. Сук был сторонником живописного решения в оформлении спектакля. А в ту пору живопись вытеснялась всевозможными сценическими конструкциями. На одной из последних репетиций «Лоэнгрина» (постановка В. Лосского), когда все актеры были уже в костюмах, Вячеслав Иванович, находясь за пультом, громко сказал: «Не вижу декораций, вижу дровяной склад». Памятна и его реплика на репетиции «Кармен»: «Краски так кричат, что музыки не слышно».

Однако Вячеслав Иванович ни в какой степени не был консерватором. Это подтверждается выдающейся его работой — постановкой «Саломеи» Р. Штрауса в 1925 году. Пели Н. Обухова, В. Павловская (специально приезжавшая из Ленинграда на каждый спектакль), В. Политковский, М. Микиша. Ставил спектакль В. Лосский.

В 1930 году Сук принимал живейшее участие в постановке оперы В. Дешевова «Лед и сталь» в театре Станиславского и очень помог мне.

Что можно сказать о репетициях Вячеслава Ивановича? Для молодых, начинающих дирижеров они были академией дирижерского мастерства. Невольно появлялось желание подражать. Но Вячеслав Иванович был решительным противником подражания и поощрял у молодых творческую самостоятельность. Он заявлял: «Я не могу продирижировать, как вы, вы не можете продирижировать, как я».

Я уже говорил, что Сук не только сам являлся на репетицию в совершенстве подготовленным, но и лично «обрабатывал» все оркестровые партии. Так создавался интересный психологический момент: Сук еще не пришел на репетицию, а ноты уже лежат на пультах. Раскрывая партию, артист оркестра видит не только печатный дубликат своего голоса, но и те частности, на которые дирижер обратит особое внимание; он видит, что именно в его партии каким-то элементам придается особое значение. Дирижера еще нет, но музыкант уже как бы вступил с ним в общение. Когда мне удавалось бывать на репетициях Вячеслава Ивановича, я улавливал эту интересную черту. Артисты оркестра штудировали партии не просто из любопытства, они как бы проверяли свои силы, представляя себе довольно определенно, что потребует от них Сук. Поэтому прелюдирование перед репетициями носило несколько необычный характер, чего, может быть, не знал и сам дирижер!

В начале репетиции Вячеслав Иванович никогда не проигрывал пьесу или какую-нибудь часть акта оперы только для того, чтобы прочитать ноты, дать разобраться. Он требовал безукоризненного исполнения с первого же раза. Даже в трудных пассажах, если происходила какая-нибудь заминка, Сук очень сердился. Его строгий взгляд пронизывал всю группу, безошибочно останавливаясь на тех, кто был виновником. Редко просил он кого-нибудь из группы сыграть отдельно. Не давая секунды на размышление, он повторял снова и снова, подсказывая, если нужно, штрих или аппликатурный прием. Очень быстро выкристаллизовывался безукоризненный унисон. В ту пору мастерство и виртуозные возможности каждого артиста оркестра в отдельности находились на более низком уровне, нежели сейчас. Но техника овладения оркестровым материалом была гораздо более высокой, особенно в отношении ритма и выполнения обозначенных в нотах нюансов (я сравниваю в первую очередь оркестр Большого театра; в двадцатых годах этот коллектив выступал почти во всех симфонических концертах, устраиваемых в Москве).

Требования Сука облекались в самую конкретную форму и имели строгий, определенный адрес. Поэтому каждый артист чувствовал, что в данный момент дирижер обращается именно к нему. Вячеслав Иванович хорошо знал природу каждого инструмента, его возможности, но он также хорошо знал каждого исполнителя. В первых тактах «Царской невесты» он требовал от валторн pianissimo. Когда один из валторнистов решился сказать, что он не может дать большего piano, Сук резко возразил: «Неправда, можете!» Помню репетицию «Полета валькирий». Играли — уж чего лучше! Вдруг внезапная остановка: fp не делается, или почти не делается. Со стороны Вячеслава Ивановича это вызвало не замечание, а негодование, — ведь нюанс указан в нотах и мог быть прочитан во взмахе дирижера. Он считал (наверное, справедливо!), что по такому поводу заминок вообще не должно быть. После любой остановки Сук называл букву или цифру и мгновенно же делал взмах, не давая никому опомниться. Он никогда не начинал «с запасом», после остановки репетиция продолжалась именно с того места, которое послужило для него поводом замечания. Поэтому нетрудно было подготовиться к вступлению еще во время остановки. (Сейчас дело обстоит не так: сейчас назвав букву, надо обежать взглядом восемьдесят пар глаз, убедиться, что все они, в том числе и самые мечтательные, нашли требуемое место, лишь тогда можно взмахнуть…).

Музыканты всегда были озабочены вопросами строя и еще до начала репетиции подстраивали все «критические места». Поэтому как правило оркестр хорошо строил. Если же случалось, что в каком-нибудь аккорде появлялась хотя бы малейшая фальшь, Вячеслав Иванович не останавливаясь, протягивал руку к инструменту— источнику неточности и говорил: «выше фа-диез, ниже ля». Это делалось мгновенно, как только возникал аккорд, без всяких колебаний и поисков. У него был не просто великолепный слух, а специфически дирижерский слух, говоря по-современному — «стереофонический слух».

Во время репетиций, а также дирижируя спектаклем или концертом, Сук часто смотрел в партитуру. Долгое время я обманывался, полагая, что у него не очень хорошая память. Тем больше было мое изумление, когда обнаружилось, что все партитуры, о которых я заговаривал с Вячеславом Ивановичем, он превосходно знает наизусть, называя страницы, буквы, помня, что на каких строчках расположено и т. д. А дирижируя спектаклем или концертом, он всегда был очень озабочен, чтоб вовремя перевернуть страницу. Странно!

Как-то в Большом театре шел торжественный концерт (сейчас не могу вспомнить, по какому поводу), в котором участвовало несколько дирижеров (оркестр был расположен на сцене, в специальной раковине). Первым выступил А. Коутс (тоже звезда первой величины, хотя совсем в ином роде), вторым — Сук. Вячеслав Иванович дирижировал своим «Торжественным маршем». Он потом рассказал мне: «Я показал, что и я могу продирижировать на память, а для других стали тащить пульт!»

Самым характерным для репетиций Вячеслава Ивановича была их интенсивность: он всех держал в непрерывном напряжении. Репетиции были чрезвычайно продуктивны. Для того, чтобы начать «высекать волшебный огонь», Вячеславу Ивановичу не нужно было никаких приготовлений. Он «высекался» сразу, как только приходила в движение дирижерская палочка. Так было на спектаклях, так было и на репетициях.

Требовательность Сука была беспредельной. Опытные музыканты говорили, что с Вячеславом Ивановичем легче сыграть три спектакля, чем одну репетицию. Хотя прошло уже почти тридцать лет с тех пор, как мне в последний раз посчастливилось побывать на его репетициях, я постепенно о них вспоминаю и снова стараюсь понять, что же делало их столь интересными, творчески взволнованными, почему весь сложный исполнительский аппарат делался в руках дирижера столь гибким, почему так безотказно выполнялись все его требования, иной раз казавшиеся вообще неосуществимыми?

Конечно, громадную роль играло то, что Вячеслав Иванович сам являлся на репетиции подготовленным и целеустремленным. Он великолепно знал, чего можно требовать. В своих требованиях был неотступен, — не считаясь ни с чем, добивался их выполнения. Не говорил лишнего, — только необходимое. Распространял свое влияние на всех без исключения. Обладал руками редкой выразительности.

Все это так. Но какие-то до сих пор нераскрытые тайны творчества существуют у каждого художника, несмотря на то, что сам он может быть менее всего склонен делать из них тайну. К числу таких «нераскрытых тайн» относится и замечательное умение Вячеслава Ивановича достигать иллюзии постепенного затухания, удаления звуковых массивов. Невозможно забыть фанфары труб в первом акте «Хованщины» (после слов Хованского «Труби поход…»). Начинаясь на сцене в forte, трубы постепенно удаляются, пока наконец не замирают в фа-диез-мажорном трезвучии где-то вдали, в Замоскворечье…

Много лет я дирижирую «Хованщиной», так соблазнительно было повторить этот эффект, но… не так-то просто!

То же можно сказать и про уход дружинников в третьем акте «Китежа», а также про приближающийся хор крестьян в первой картине «Онегина». Как Сук добивался этих эффектов, осталось тайной. Сейчас к нашим услугам всевозможные радиоухищрения, мы уже научились осторожно регулировать динамику звучания закулисных хоров с помощью радио. Теперь это делается так, что не влияет на тембр, не нарушает обычного характера звучания (если звукорежиссеры достаточно музыкальны и осторожны). Но все это ни в какое сравнение не идет с тем естественным затуханием, которого так изумительно добивался Вячеслав Иванович. У слушателя замирало сердце!

Сук был и композитором. Его опера «Лесной царь» с успехом шла в Харькове. Исполнялись также его симфоническая поэма «Ян Гус» и некоторые другие. произведения. Был он превосходным скрипачом (свою деятельность в Большом театре начал как скрипач в группе первых скрипок, а до этого два года был концертмейстером Киевской оперы). Вячеслав Иванович свободно владел фортепиано, партии с отдельными солистами нередко проходил без участия аккомпаниатора. Мне не раз случалось играть с ним в четыре руки (он обычно исполнял secondo). Играли его сочинения, симфонии Шуберта, Брамса. В ту пору такой «творческий профиль» дирижера был обычным, можно сказать, обязательным. Вспомним, что на посту главного дирижера Вячеслав Иванович сменил Рахманинова.

Думается, что мало обоснован «облегченный» профиль на дирижерских факультетах наших консерваторий, допускающий посредственное владение инструментом и не требующий никакой композиторской техники. Совершенно правильно поступила Московская консерватория, переведя дирижерское образование на уровень аспирантуры. Нельзя сразу учиться тому, как учить других. Надо сначала самому что-нибудь уметь…

Сук признавал неизбежность купюр. В «Руслане», «Садко», «Китеже», «Лоэнгрине», «Демоне», да и в некоторых других операх он делал купюры, ставшие сейчас уже традиционными. Не без умысла я спрашивал у него: «А почему это выпускается?». Мотивировка была всегда интересной и конкретной. Влияли и музыкальные, и драматургические соображения. Вячеслав Иванович признавал, что в арии Руслана из второго акта купюра нарушает сонатную форму арии, но все же делал ее, так как слишком большому риску подвергается исполнитель: у него может не хватить выдержки. Делал он сокращение и в ансамбле третьего акта «Руслана»: в основном он состоит из повторений, тормозящих не только действие, но и музыкальное развитие. Однако Сук был против купюры в «Китеже» в хоре «Ой, беда идет, люди», повторяющемся трижды, — здесь каждое повторение дает как бы новый качественный скачок и способствует нарастанию драматического напряжения. Он считал неудачным начало третьего акта «Золотого петушка» — Амелфа рассказывает все то, что зрителю уже известно, — но восставал против купюр из соображений музыкальной формы: нельзя начинать прямо с шествия.

Когда в Театре имени Станиславского начали ставить «Севильского цирюльника», у меня было очень трудное положение. К. Станиславский и В. Сук в те годы уже редко выходили из дому. Но постановщиком был Станиславский (он репетировал дома), музыкальным руководителем — Сук; я был дирижером спектакля. Приходилось бегать с партитурой под мышкой из Леонтьевского переулка от К. Станиславского на Большую Дмитровку к В. Суку для согласования вопросов, которые не так-то легко согласовывались. Когда я говорил Вячеславу Ивановичу, что Константин Сергеевич хочет того-то и того-то, Сук не задумываясь отвечал: «Передайте Константину Сергеевичу, что Сук хочет быть здоровым и что Константин Сергеевич, вероятно, хочет того же». То есть выполнение наших желаний далеко не всегда зависит от нас. Так, например, было, когда речь зашла о речитативах, которые Станиславский сам очень искусно пел — в итальянской манере, — то интонируя определенные звуки, то соскальзывая на говор. Сук, в принципе не возражая против этого, утверждал, что нашим актерам такая манера не свойственна и в спектакле на русском языке это неосуществимо (так и получилось, хотя в общем спектакль был очень удачный и речитативы декламировались, то есть пелись с редкой выразительностью).

К. Станиславский одобрил новый перевод либретто, прекрасно сделанный поэтом П. Антокольским. Вячеслав Иванович, отлично знавший языки и очень ценивший все итальянские традиции «Севильского цирюльника», относился к этому переводу критически. Доставалось, конечно, мне. Были разногласия и в отношении купюр. Мои аргументы, вроде того, что «Константин Сергеевич находит этот ансамбль лишним, а этот речитатив ему нужен для действия», вызывали резкий отпор со стороны Сука. Он заявил: «Дирижер ставит купюры, кладет клавир на стол и говорит: так идет!» Вячеслав Иванович, конечно, понимал, что я не могу в подобном тоне разговаривать со Станиславским. Но как принципиальный, непоколебимый человек, он и меня учил этой принципиальности. Конечно, в наше время подобная диктатура себя изжила. Все редакционные вопросы решаются дирижером, режиссером, художником в творческом единении.

Так хотелось бы в благодарность за громадную помощь, за интересные, умные, столь оправдавшие себя впоследствии советы, за внимание и сердечное отношение возможно полнее воссоздать творческий облик Вячеслава Ивановича Сука! К сожалению, не могу признать, что это мне удалось, остается надеяться, что по отдельным наброскам, характеризующим различные стороны его деятельности, сложится хотя бы частичное впечатление об этом неподражаемом мастере и художнике.

«Советская музыка», 1961, № 11

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК