Акт третий ЖИЗНЬ РАДИ ДРУЖБЫ (1848 год — август 1861 года)

Некоторые из моих старых друзей отнеслись к моим музыкальным творениям отчужденно, с боязнью и недоброжелательностью. Я ни в коей мере не ставлю им это в упрек и не могу им отплатить тем же, так как постоянно испытываю искренний и глубокий интерес к их произведениям.

Ф. Лист. Письмо Р. Вагнеру

1848 год Лист встретил в Воронинцах в самом радужном настроении. Наконец-то после многих месяцев гастрольной гонки он чувствовал творческий подъем. А долгие вечерние беседы с Каролиной об искусстве, философии и религии лишний раз убеждали, что эта женщина создана для него, что их соединяет не только любовь, но и взаимопонимание. Каролина, во многом полная противоположность Мари д’Агу, готова была пожертвовать ради Листа своей родиной, положением и благополучием. Выше любви для нее стоял только Бог, и Лист, как никто другой, мог это понять и оценить.

Главное, Каролина полностью одобряла — в отличие, например, от Беллони — желание Листа отказаться от концертной деятельности. Она твердо решила отправиться вместе с ним в Веймар. После развода с князем Николаем Петровичем — влюбленные были уверены в помощи в этом деле великой герцогини Марии Павловны — Каролина жаждала обвенчаться с Листом и начать жизнь заново. Олицетворением всех этих надежд стала золотая дирижерская палочка, которую она подарила Листу со словами: «Лучше, если вы будете дирижировать, чем играть на рояле».

Опробовать подарок пришлось уже очень скоро. К началу февраля Лист был обязан вернуться в Веймар. 2-го числа, в день рождения великого герцога Карла Фридриха, он выступил в качестве дирижера; очередной придворный концерт состоялся 6 февраля. 16 февраля, в день рождения великой герцогини Марии Павловны, Лист встал за дирижерский пульт веймарского придворного театра. Под его управлением была дана опера «Марта»[361]. Одной из первых реформаторских мер, принятых Листом на посту придворного капельмейстера, было решение ежегодно в день рождения его благодетельницы ставить в Веймаре новую оперу немецкого композитора.

В начале «веймарского периода» творчества Лист напрямую столкнулся с трудностями, которые ему предстояло преодолевать на пути восстановления былой культурной славы города Шиллера и Гёте. Профессиональный уровень оркестрантов и певцов театра, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Но даже этих скудных исполнительских сил катастрофически не хватало. Принять меры, перечисленные в письме капельмейстера великого герцога своему покровителю, оказалось не так-то просто, в первую очередь потому, что у Веймарского двора попросту не было на это средств. Увы, Веймар на деле оказался небольшим провинциальным городком, жившим воспоминаниями о своем славном прошлом да несбыточными мечтами о не менее славном будущем. Только такие романтики-энтузиасты, как Лист и его единомышленник, интендант веймарского придворного театра Фердинанд фон Цигезар[362], могли, забыв собственные интересы, отдавать все силы безнадежной борьбе за торжество искусства в маленьком немецком герцогстве.

Но как раз тогда, в конце февраля 1848 года, придворному капельмейстеру показалось, что торжество его идеалов близко.

Двадцать второго февраля в Париже произошла революция. 28 февраля Лист писал Каролине Витгенштейн: «Известия из Франции подтверждаются… Временное правительство. Ламартин — министр иностранных дел. Что я Вам говорил?.. Франция находится в состоянии не только революции, но и республики»[363]. В письме от 1 марта Францу фон Дингельштедту[364] он еще более откровенен: «Как поэт Вы должны были затрепетать, узнав о той огромной роли, которую поэт [Ламартин] взял на себя в этой великой драме, являющейся до сих пор самой потрясающей страницей в истории нашего столетия… И что считаться с тем, что ценой за приход к власти наших идей являются наши головы!.. Однако я забыл, что ненавижу политику, и правда, впервые за последние пятнадцать лет у меня появилось сейчас желание — нет, не принять в ней участие, ибо я не разбираюсь в этом — но просто поговорить с другом о политике»[365].

Революция быстро перекинулась из Франции в Германию и Австрию. Уже 27 февраля в Бадене прошли массовые народные собрания и демонстрации. 3 марта выступили рабочие Кёльна, 6-го числа начались волнения в Берлине, 13 марта вспыхнуло народное восстание в Вене; 15 марта — в Пеште. Одним из лидеров Венгерского восстания стал поэт Шандор Петёфи[366]. Подъем национального духа чувствовался во всех слоях общества.

Под влиянием революционных событий Лист сочинил для мужского четырехголосного хора, солиста, вокального квартета и фортепьяно «Хор рабочих» (Arbeiterchor)[367], прославляющий борьбу за свободу людей труда. Тогда же им был написан вокальный квартет для мужских голосов «Веселый легион» (Die lustige Legion), посвященный созданному в Вене Академическому легиону[368].

Однако не стоит делать из Листа идейного революционера — его идеальные убеждения практически не соотносились с реальной политикой. Листу было свойственно общее для всех гуманистов его времени сострадание к беднейшим слоям общества и желание улучшить их долю. Каким образом? Уж конечно, не путем насилия и крови!

В отношении парижской революции 1848 года Лист проявил себя как стопроцентный романтик. Для него было главным, что поэт Ламартин вошел в правительство. Это ли не доказательство того, что вскоре всё изменится: отношение к искусству как к средству развлечения, отношение к художнику как к прислуге? Раз поэт управляет государством, значит, скоро искусство будет править миром и общество станет идеальным!

Вот истинная причина восторженного отношения Листа к революции. А если учесть, что в результате подъема национального духа, вызванного политическими потрясениями, появилась надежда на обретение родной Венгрией независимости, картина становится полной.

Интересно сравнить «революционное кредо» Листа с идеалами его «рокового друга» Рихарда Вагнера — эти две личности трудно рассматривать по отдельности.

В то время когда Лист только начинал в Веймаре театральную деятельность, Вагнер в Дрездене уже с горечью убедился, что реформа театра, которой он добивался, в тогдашних условиях неосуществима: те, чье искусство продажно, никогда не отдадут бразды правления без борьбы. Нужна революция, которая сметет без сожаления несправедливость существующего строя, позволит появиться новому человеку, способному создать новое искусство.

Очевидно, что политическая революция не имела ничего общего с той идеалистической культурной революцией, о какой мечтали Вагнер и Лист, овеянной романтической идеей достижения идеального мира, призыв к которому есть первейшая задача художника.

В «Искусстве и революции» Вагнер емко обобщает цели своей революции, прекрасно отдавая себе отчет, что сил искусства для переустройства мира явно недостаточно: сначала нужно завоевать ту арену, на которой могло бы развиваться свободное искусство. «Когда же общество достигнет прекрасного, высокого уровня человеческого развития — чего мы не добьемся исключительно с помощью нашего искусства, но можем надеяться достигнуть лишь при содействии неизбежных будущих великих социальных революций, — тогда театральные представления будут первыми коллективными предприятиями, в которых совершенно исчезнет понятие о деньгах и прибыли; ибо если благодаря предположенным выше условиям воспитание станет всё более и более художественным, то все мы сделаемся художниками в том смысле, что, как художники, мы сумеем соединить наши усилия для коллективного свободного действия из любви к самой художественной деятельности, а не ради внешней промышленной цели»[369].

Лист мог бы подписаться под каждым словом!

При этом сострадание беднейшим слоям общества играло и для Вагнера не последнюю роль. Он признавался, что «всегда поневоле принимал сторону тех, кто страдал, и никогда никакая созидательная идея не могла заставить его отречься от этой симпатии». Что уж говорить о Листе, для которого гуманизм был основой мировоззрения; достаточно вспомнить его нравственные терзания после поездки в Лион.

Итак, в событиях 1848–1849 годов и Вагнер, и Лист видели лишь «проявление духа Революции» и идеализировали его. Другими словами, были верны революционному романтизму.

Между тем Каролина Витгенштейн решилась, наконец, покинуть Российскую империю. Продав одно из своих имений, она вместе с дочерью Марией направилась в Силезию, в Кшижановице (Krzyzanowice), в имение друга Листа, Феликса фон Лихновского (кстати, в 1794–1796 годах там по приглашению деда Феликса, Карла фон Лихновского (1761–1814), гостил Бетховен).

Двадцать шестого марта Лист выехал из Веймара для встречи с любимой. Его волнение день ото дня усиливалось. Российская империя в связи с революционными волнениями в Европе закрывала границы. Сможет ли Каролина выехать беспрепятственно? Две недели тяжелого ожидания… Наконец влюбленные воссоединились.

Вторую половину апреля Ференц и Каролина провели в Греце — другом имении гостеприимного князя Лихновского, где Лист уже жил два года назад. Прежде чем отправиться в Веймар, они решили немного попутешествовать. Лист очень хотел показать Каролине места своего детства. Возможно, он подсознательно стремился излечить незаживающую рану от обиды, нанесенной ему Мари д’Агу, не раз отказывавшейся ехать на его родину.

Сначала Лист и Каролина отправились в Прагу, оттуда в Вену, наконец, в Кишмартон. Но поездку пришлось прервать: революционные волнения нарастали, продолжать путешествие стало небезопасно.

По дороге в Веймар путешественники остановились на несколько дней в Дрездене. Здесь произошла очередная встреча Листа и Вагнера, весьма показательная для развития их отношений. Вот как описывает ее сам Вагнер:

«Вскоре после роковых мартовских дней и незадолго до окончания партитуры „Лоэнгрина“ он в одно прекрасное утро обрадовал меня неожиданным посещением. Лист приехал из Вены, где пережил дни баррикад, и направлялся в Веймар, чтобы поселиться там надолго. Мы провели вместе вечер у Шумана. Сначала музицировали, потом диспутировали, и диспуты наши благодаря разладу между Листом и Шуманом во взглядах на Мендельсона и Мейербера закончились тем, что наш хозяин, обозлившись, ушел к себе в спальню и долго к нам не выходил. Этим он поставил нас в очень странное, не лишенное комизма положение, о котором мы весело говорили на обратном пути домой. Редко удавалось мне видеть Листа в таком легкомысленно-живом настроении, как в эту ночь, когда, выйдя вместе со мной и концертмейстером Шубертом, он во фраке, несмотря на довольно резкий холод, каждого из нас проводил до квартиры»[370].

Именно после дрезденской встречи Лист уже не просто оказывал покровительство Вагнеру, а помогал другу и единомышленнику, о чем красноречиво свидетельствует их переписка, отныне носившая непринужденный дружеский характер: в вагнеровских письмах обращение «милостивый государь» было заменено на «любезный друг», а подпись «покорный слуга» на «вечно твой Рихард Вагнер».

Наконец, в первых числах июля Лист и Каролина прибыли в Веймар. Для соблюдения приличий она остановилась в замке Альтенбург (Altenburg)[371], а он — в гостинице «Эрбпринц» (Erbprinz). Листа уже ждало письмо Вагнера, датированное 23 июня, отправленное сразу же после их дрезденской встречи:

«Мой превосходный друг! Недавно Вы сказали, что временно закрыли свой рояль, из чего я заключил, что на короткое время Вы стали капиталистом. Моя же судьба складывается неудачно, и внезапно мне пришло в голову, что, возможно, Вы могли бы помочь мне. Я решил сам издать три свои оперы… для этого мне требуется 5000 талеров. Могли бы Вы их мне достать? Есть ли у Вас самого деньги на это или, может быть, Вы знаете кого-нибудь, кто ради Вас предоставил бы в мое распоряжение такую сумму? Разве не было бы чрезвычайно интересно, если бы Вы стали издателем-владельцем моих опер? Чтобы я вновь стал человеком, человеком, который мог бы жить, художником, который больше никогда в жизни ни у кого не просил бы ни гроша, который довольствовался бы тем, что может самоотверженно, с радостью работать. Дорогой Лист, этими деньгами Вы выкупили бы меня из рабства. Как крепостной, я, наверное, стоил бы таких денег, как Вы полагаете?»[372]

Четвертого июля Лист написал ответ, в котором, в частности, сообщил: «…поехать сейчас в Дрезден для меня невозможно, но, быть может, Бог даст и обстоятельства мои сложатся так, что я смогу предложить Вам как искренний и преданный Ваш почитатель и друг свои незначительные и весьма сокращающиеся услуги»[373].

В свое время баварского короля Людвига II будут упрекать в том, что он расходует на Вагнера огромные средства; с учетом разницы доходов короля и композитора Лист тратил на своего друга ничуть не меньше. Пожалуй, с этого письма берет начало та поистине отеческая забота, которой Лист окружал Вагнера всю дальнейшую жизнь.

В августе Вагнер на несколько дней прибыл в Веймар и позже признавался: «Наше сердечное кратковременное свидание произвело на меня ободряющее, в высшей степени благодетельное впечатление»[374].

Безмятежность первых месяцев пребывания в Веймаре была нарушена ужасным известием: 18 сентября во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне был убит Феликс фон Лихновский. Лист тяжело пережил его смерть. Портрет друга висел у Листа в доме рядом с портретами его детей и гениев искусства.

Это было только начало череды трагических потерь 1848–1849 годов…

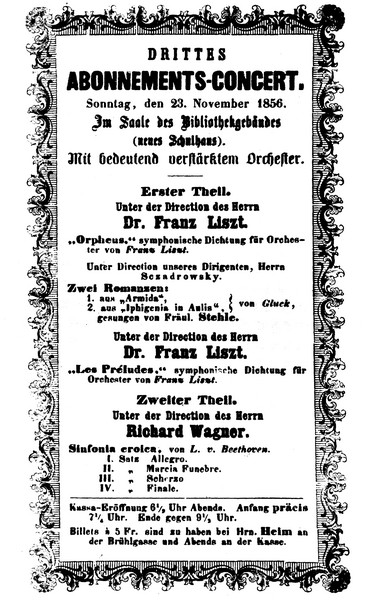

Лист пытался, как всегда, найти утешение в творчестве. Продолжая работать над симфонической поэмой «Что слышно на горе», он одновременно закончил новую — «Прелюды (по Ламартину)» — Les Pr?ludes (d’apr?s Lamartine), которая первоначально была написана как вступление к мужскому хору «Четыре стихии» на стихи Ж. Отрана. Фактически «Прелюды» явились первым завершенным произведением нового жанра, но в результате четырех редакций 1850–1854 годов получили третий номер в ряду тринадцати симфонических поэм Листа. В итоговом варианте в качестве литературного источника он остановился на стихах Ламартина.

Перед Листом лежала партитура «Тангейзера», присланная Вагнером еще в 1846 году. Прекрасная возможность на деле доказать новому другу преданность общему делу и начать пропагандировать его сочинения! 12 ноября 1848 года в Веймаре Лист впервые дирижировал исполнением увертюры к «Тангейзеру». Тогда же он решил для торжественного празднования дня рождения великой герцогини Марии Павловны поставить в веймарском придворном театре именно эту оперу. Времени на разучивание партий и репетиции оставалось катастрофически мало. Зато можно было полностью отдаться работе и на время забыть о тяготах действительности.

Девятого февраля 1849 года Лист писал Вагнеру: «Господин Вагнер, мой любезный друг! Вы, наверное, уже слышали от господина Цигезара о том, с каким всевозрастающим старанием, восхищением и симпатией разучиваем мы Вашего „Тангейзера“. Для всех нас было бы большой радостью, если бы Вы смогли присутствовать 15-го на последней репетиции и на другой день на спектакле»[375].

Вагнер приехать не смог и ответил письмом: «Дорогой мой друг Лист!.. Вот уже четыре года, как мой „Тангейзер“ был опубликован, но ни один в мире театр не счел нужным поставить его. Нужно было Вам приехать издалека в этот маленький городок, где имеется крохотный придворный театрик, и тотчас же приступить к работе, чтобы продвинуть на шаг вперед расстроенные дела Вашего бедного друга. Не тратя времени на лишние разговоры, на препирательства, Вы взялись за совершенно новую для Вас работу и разучили мою оперу. Будьте уверены, что никто лучше меня не знает, что значит в настоящих условиях поставить такое произведение на сцене. Вам пришлось отдать работе всего себя, пожертвовать собой, напрячь все нервы, сосредоточить на этой работе все способности своей души и иметь перед своим взором лишь одну цель: показать миру творение своего друга, причем показать его хорошо и так, чтобы это принесло Вашему другу пользу. Дорогой мой друг, Вы, словно по волшебству, открыли меня… и я почерпнул из этого силы, чтобы устоять. Я и этим обязан Вам»[376].

Взявшись за постановку «Тангейзера», Лист действительно предпринял беспрецедентное по смелости дело, учитывая слабый состав исполнителей и многочисленные трудности. То, что премьера 16 февраля не только состоялась (автор приехать не смог), но и прошла успешно, можно считать заслугой Листа, и только его. Он поистине совершил чудо!

Спустя десять дней Лист писал Вагнеру: «Мой милый, дорогой друг, я так многим обязан Вашему удивительному гению, пылающим, мощным страницам „Тангейзера“, что обращенные ко мне слова Вашей благодарности просто приводят меня в смущение. Ведь это мне следовало бы быть благодарным за большую честь и счастье — иметь возможность дирижировать Вашей оперой. Прошу Вас, отныне и навсегда считайте меня своим самым ревностным и самым преданным почитателем; будете ли Вы вдали или вблизи, Вы всегда можете рассчитывать на меня и располагать мною»[377].

Манифестом творческого союза Листа и Вагнера является ответ Вагнера на это письмо: «…не думаете ли Вы, что мы оба стоим на самом лучшем пути? Мне кажется, что если бы этот мир принадлежал нам, мы доставили бы человечеству много радости. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться в согласии друг с другом. Те, кто не хочет идти с нами, пусть отстают; так скрепим же наш союз»[378].

В довершение Лист написал и послал Вагнеру статью «Тангейзер и состязания певцов в Вартбурге» (Tannh?user und der S?ngerkrieg auf Wartburg). Вагнер был растроган: «Что ты сделал? Ты хотел рассказать людям о моей опере, а вместо этого создал настоящий шедевр! Из твоей статьи, так же как из твоего дирижирования, родилась новая, исходящая из глубин твоей души, совершенно новая вещь»[379].

Вскоре представился случай не только помочь другу в творческом плане, но и напрямую спасти его. В мае 1849 года Вагнер принял участие в Дрезденском восстании, за что был объявлен государственным преступником. Мы не будем здесь разбирать, насколько правомочно считать Вагнера политическим революционером и в чем конкретно выражалось его участие в восстании[380]. Главное, что Вагнеру пришлось спешно бежать из Дрездена. 13 мая он приехал в Веймар к Листу. «Объяснить моему другу, что я на этот раз попал в Веймар не совсем обычным путем, не в качестве королевского капельмейстера, представлялось задачей довольно трудной. Я и сам в точности не знал, как относится ко мне официальное правосудие. Не знал, совершил ли я что-нибудь противозаконное или нет. Прийти к какому-нибудь определенному по этому поводу мнению я не мог»[381].

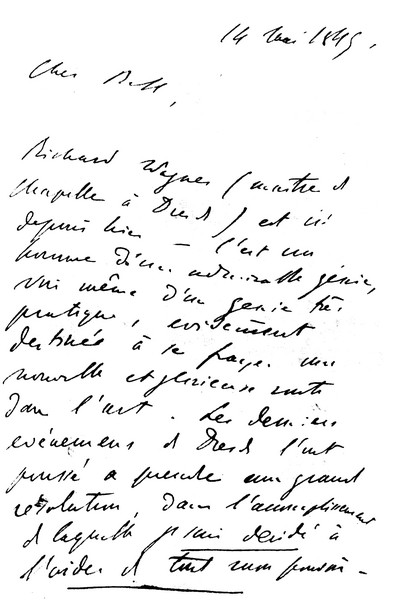

Автограф письма Листа Гаэтано Беллони от 14 мая 1849 года

Четырнадцатого мая Лист писал Гаэтано Беллони: «Дорогой Белл! Рихард Вагнер (дрезденский капельмейстер) находится здесь со вчерашнего дня. Вот уж он — удивительный гений, гений, которому, со всей очевидностью, суждено проложить новый и славный путь в искусстве. Последние события в Дрездене заставили его принять судьбоносные планы, в осуществлении которых я желаю помочь ему, приложив все мои силы»[382].

Шестнадцатого мая в Дрездене был отдан, а спустя три дня официально обнародован приказ об аресте Вагнера. 22 мая, в день рождения Вагнера, в Веймар приехала его жена Вильгельмина (Минна) Планер (Planer, 1809–1866) — убедить мужа бежать из Германии, чтобы не подвергнуться аресту. Вагнеру необходимо было как можно скорее покинуть пределы Германии. Уже вечером 23 мая он спешно отправился в Йену, а оттуда перебрался в Цюрих — с помощью Листа, доставшего ему паспорт на имя профессора Видмана[383] и приславшего деньги на аренду квартиры. Лист мог вздохнуть свободно: друг был спасен!

Из Цюриха Вагнер имел возможность спокойно перемещаться по Европе, лишь путь в Германию был ему заказан. Лист остался на родине Вагнера его своеобразным душеприказчиком — тот доверил другу самое дорогое — судьбу своих произведений.

Минна за мужем в изгнание не последовала. Вскоре он получил письмо: жена сообщала, что считает их дальнейшую совместную жизнь невозможной, обвиняла в том, что он «бессовестно разрушил до основания всё устроенное нами здание» и пренебрег положением в обществе, которое ему уже больше никогда не удастся занять, и в довершение предрекала, что отныне вряд ли какая-нибудь другая женщина захочет связать с ним судьбу.

Вагнеру часто ставят в вину «развратный образ жизни», упуская из виду, что его брак с Минной, юридически продолжавшийся 30 лет, до ее смерти в 1866 году, фактически распался значительно раньше. Минна и Вагнер слишком различались характерами, чтобы понимать друг друга, без чего счастливая семейная жизнь невозможна. Вагнер, безусловно, был тяжелым человеком, во многом авторитарным и эгоистичным. Но инициатива разрывов — а их было несколько — всегда исходила от Минны, супруг же старался сглаживать острые углы, раскаивался в своих поступках и очень часто первым делал шаги к примирению.

Между тем и личная жизнь Листа всё никак не налаживалась. На посланное Каролиной Витгенштейн Николаю I прошение о разводе пришел отказ. Великая герцогиня Мария Павловна внушала влюбленным, что не нужно терять надежду, и обещала походатайствовать за них перед братом.

Тем временем Лист решился открыто переехать из гостиницы «Эрбпринц» в Альтенбург к Каролине. Теперь он особенно сильно желал оседлой спокойной жизни, наполненной творчеством. Примерно в это время Лист создал, пожалуй, свой самый поэтичный и возвышенный цикл из шести небольших пьес, пронизанных тихой романтической грустью, — «Утешения» (Consolation) по одноименному циклу стихов Шарля Огюстена де Сент-Бёва (de Sainte-Beuve; 1804–1869). Интересно, что четвертая пьеса, Quasi adagio, написана на мелодию великой герцогини Марии Павловны.

Всё лето шли приготовления к торжествам по случаю столетия со дня рождения Гёте, образ которого олицетворял былую славу Веймара как культурной столицы Германии. Тогда же в Веймар приехал Йозеф Иоахим[384] и занял место концертмейстера веймарского придворного театра.

В числе прочих мероприятий было решено поставить поэтическую драму Гёте «Торквато Тассо», законченную им как раз в Веймаре в 1789 году. Лист обязался в кратчайшие сроки написать к постановке несколько музыкальных номеров, в частности увертюру и торжественный марш.

Двадцать восьмого августа, в день рождения Гёте, под управлением Листа была впервые исполнена симфоническая поэма «Тассо. Жалоба и триумф» (Tasso. Lamento е Trionfo), завершенная им 12 августа. Ее первая редакция представляет собой увертюру к гётевскому «Торквато Тассо». В музыкальную канву произведения вплетена одна из песен гондольеров, ранее использованная Листом в первой пьесе цикла «Венеция и Неаполь». (В период с 1850 по 1854 год Лист сделал еще три редакции; в последней редакции «Тассо» исполнялся опять же в Веймаре 19 апреля 1854 года.)

«Торжественный марш к юбилейному чествованию Гёте» (Festmarsch zur Goethejubil?umsfeier) прозвучал в качестве музыкального антракта на том же праздничном представлении «Торквато Тассо». («Марш» тоже был позднее переработан Листом и исполнен в Веймаре на торжествах по случаю открытия памятника Гёте и Шиллеру работы Ритшеля[385] 4 сентября 1857 года.)

После окончания юбилейных мероприятий Лист решил немного отдохнуть. В первых числах сентября он вместе с Каролиной и Марией отправился на саксонский курорт Бад-Айльзен (Bad Eilsen). Туда долетали тревожные вести из Венгрии.

После того как 7 апреля 1848 года было образовано новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром графом Лайошем Баттяни де Неметуйваром (Batthy?ny de N?met?jv?r, 1807–1849), революция стала набирать обороты. К весне 1849-го венгерские войска уже взяли под контроль всю территорию Венгрии. 14 апреля была объявлена независимость от австрийской монархии. Правителем-президентом страны стал Лайош Кошут (Kossuth; 1802–1894), бывший в правительстве Баттяни министром финансов. «Мои соотечественники только что и чрезвычайно просто сделали великие дела. Я радуюсь этому до глубины сердца»[386], — писал Лист Мари д’Агу.

Однако новое венгерское государство просуществовало недолго. 21 июня 1849 года по настоятельной просьбе Австрийского двора в Венгрию были введены русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856). Одновременно австрийцы предприняли новое наступление. С такой силой венгерская армия справиться не смогла. 11 августа венгерское правительство ушло в отставку. Кошуту удалось эмигрировать в Турцию[387]. 13 августа была подписана капитуляция; 5 сентября сдался последний оплот революции — крепость Комаром (Kom?rom). 6 октября 1849 года Баттяни и 13 генералов, командовавших венгерскими войсками, были казнены в Араде.

Известие о поражении Венгерской революции произвело на Листа самое тягостное впечатление. Казнь графа Баттяни, с которым он был знаком и которому открыто симпатизировал, он переживал мучительно, как и гибель многих других венгерских патриотов. В это время он написал одно из своих самых трагических произведений — «Погребальное шествие. Октябрь 1849» (Fun?railles. October 1849) — № 7 в фортепьянном цикле «Поэтические и религиозные гармонии». Я. И. Мильштейн считает: «…„Погребальное шествие“ передает картину великого народного горя; грозно и мрачно звучит погребальный звон, который сменяется медлительно-мерным похоронным маршем, как бы выражающим тяжелую поступь целого народа; далее всплывают воспоминания о близких людях, сложивших голову за родину, — задушевные, печальные, словно „вызывающие слезы“; затем в торжествующих звуках фанфар возвещается слава героям и, наконец, снова с огромной силой звучит похоронный марш… Так высказал Лист свою боль по поводу национальной катастрофы, а вместе с тем и боль угнетенных венгерцев, сохранивших верность своей родине»[388].

В то время Лист завершил еще одно великое и трагическое сочинение для фортепьяно с оркестром — «Пляска смерти. Парафраза на Dies irae» [389](Totentanz. Paraphrase ?ber Dies irae), которое начал писать еще в 1838 году под впечатлением от фрески «Триумф смерти» Андреа Орканьи[390]. Ныне «триумф смерти» происходил в действительности…

Одновременно Лист вновь обратился к неоконченной «Революционной симфонии». Меняя полностью всю структуру произведения, он планировал разделить его на пять частей: первая — «Эпитафия героям» (H?ro?de fun?bre), вторая — «Душа моя мрачна» (Tristis est anima теа), третья должна была основываться на «Ракоци-марше» и «Марше Домбровского», четвертая — на «Марсельезе», пятая — представлять собой псалом, исполняемый хором с оркестром. Но и на этот раз симфония осталась незавершенной. Лишь работа над первой частью была доведена до конца в 1850–1854 годах; в итоге она стала восьмой симфонической поэмой под тем же названием.

Лист переживал тяжелый душевный кризис. Однако нашлись люди, которые не только не были способны понять его состояние, но и обвиняли его… в предательстве интересов родины и даже напрямую оскорбляли его. Одна из самых злых нападок в адрес Листа принадлежит Генриху Гейне. В его знаменитом стихотворении «В октябре 1849» есть строки:

…А Лист? О, милый Франц, он жив!

Он не заколот в бойне дикой,

Не пал среди венгерских нив,

Пронзенный царской иль кроатской[391] пикой.

Пусть кровью изошла страна,

Пускай раздавлена свобода, —

Что ж, дело Франца сторона,

И шпагу он не вынет из комода.

Он жив, наш Франц! Когда-нибудь

Он сможет прежнею отвагой

В кругу своих внучат хвастнуть:

«Таков я был, так сделал выпад шпагой»…[392]

Ядовитая ирония Гейне выставляет в неприглядном свете в первую очередь самого автора. Она во многом объясняется физическим состоянием Гейне — прогрессирующий паралич делал его обозленным на всех и вся. В чем поэт обвинял Листа — в том, что он остался в живых, когда другие погибли? что с оружием в руках не сражался на баррикадах? Представить себе Листа потрясающим пресловутой шпагой невозможно. Он ни при каких обстоятельствах не смог бы пустить в ход оружие. Обвинять его в том, что он не отправился в пекло войны, — всё равно что поставить ему в вину, к примеру, личное неучастие в восстановлении разрушенных домов после наводнения 1838 года. И тогда, и теперь Лист действовал по мере сил и возможностей: поддерживал соотечественников денежными средствами (он неоднократно пересылал в Венгрию крупные суммы для нужд борцов за независимость) и творчеством. Поэтому никак нельзя сказать, что Лист находился в стороне от трагических событий в Венгрии. Он душой был со своим народом, который понес бы еще одну невосполнимую утрату, если бы Лист, гордость венгерской нации, погиб в расцвете таланта.

А о том, что талант композитора действительно обрел зрелость, свидетельствуют два произведения, над которыми он работал в трагическом 1849 году: Первый Es-dur[393] и Второй A-dur фортепьянные концерты. Первый концерт был завершен в 1849 году, Второй представлял собой новую редакцию варианта 1839 года (впоследствии Лист переделывал его в 1853, 1857 и 1861 годах).

Однако череда смертей 1849 года еще не закончилась. 17 октября ушел из жизни Шопен. Он так и не стал Листу настоящим другом, но его кончину Лист переживал, словно потерю близкого человека. И хотя их натуры были во многом противоположны, они были «родными братьями по отцу-фортепьяно и по матери-музыке». Лист решил в память о Шопене написать книгу о нем. Уже 14 ноября 1849 года он обратился к старшей сестре Шопена Людвике Енджеевич (1807–1855) с просьбой сообщить ему ряд сведений. Над своей монографией Лист работал (помогала ему Каролина Витгенштейн, фактически исполнявшая обязанности его секретаря) с 1849 по 1851 год. Второе, дополненное издание вышло в 1879-м.

В послесловии к изданию книги на русском языке Я. И. Мильштейн написал: «Среди книг, посвященных великим музыкантам, книга Листа о Шопене занимает совершенно особое место. Значение ее определяется прежде всего тем, что она написана не рядовым человеком — литератором, искусствоведом, критиком, — а истинно великим музыкантом-художником. Перед нами не просто книга о Шопене, а книга одного великого человека о другом, книга гения о гении. Больше того: перед нами своеобразнейший исторический и психологический документ эпохи. Это — взволнованная автобиографическая исповедь художника, остро чувствующего свое одиночество в буржуазном обществе и смело выступающего в защиту благородных идеалов прогресса и гуманизма. Можно сказать без преувеличения, что из всего написанного художниками о художниках вряд ли найдется еще книга, в которой бы с такой любовью и преданностью, с таким пылким воодушевлением и вместе с тем с такой удивительной проницательностью и откровенностью один гений высказался о другом. <…> Естественно, что книга Листа о Шопене вызывает по меньшей мере двойной интерес — и как книга о Шопене и как книга о самом Листе. Почти всюду, где Лист характеризует искусство Шопена, он, в сущности, говорит и о своем искусстве, о своем отношении к жизни, к людям, о своих творческих целях. <…> Получилась книга большого обобщающего значения. Она не только раскрывает нам облик Шопена, но и дает возможность постичь эстетические воззрения самого Листа. Больше того: она как бы резюмирует основные устремления художественной мысли романтической эпохи»[394].

В свете вышесказанного показательно, что в книге о коллеге Лист написал: «Миссия художника или поэта, наделенного гением, — не поучать истине, не наставлять в добре, на что имеет право лишь Божественное откровение и возвышенная философия, просвещающая разум и совесть человека. Миссия поэтического и художественного гения в том, чтобы окружить истину сиянием красоты, пленить и увлечь ввысь воображение, красотой побудить к добру тронутое сердце, поднять его на те высоты нравственной жизни, где жертвенность превращается в наслаждение, геройство становится потребностью, где com-passion[395] заменяет passion[396], любовь, ничего сама не требуя, всегда находит в себе, что может дать другим»[397]. Это — жизненное кредо самого Листа.

Даже среди потрясений 1849 года Лист не забывал о своих детях, растущих в далеком Париже. 22 октября, в день своего рождения, он писал дочери Бландине: «Я целую тебя, бедное мое дитя; в ответ на мою молитву да снизойдет на тебя Божье благословение, и вместе с сестрой будь мне всегда утешением… я с радостью вижу, что вы пишете всё лучше. Старайтесь писать, как можно более разборчиво и элегантно — не вздумайте в этом подражать мне!.. Не могла ли бы ты через бабушку, которая, согласно нашим планам, в конце декабря навестит меня в Веймаре, послать мне несколько своих разборов (например „Илиады“ и „Антигоны“), начисто переписанных и переплетенных в картон? Приложи к ним и несколько своих рисунков, я воздам им должное, вставив их в рамки и повесив над своим письменным столом»[398].

Родина, семья, друзья… Друзья порой являются довольно тяжелым бременем. Незадолго до дня рождения, 14 октября, Лист получил из Цюриха письмо Вагнера: «…Итак, речь идет вот о чем: как и откуда добыть средства к существованию? Неужели мой „Лоэнгрин“ ничего не стоит? Неужели и та опера, которую мне так хотелось бы довести до конца („Смерть Зигфрида“. — М. З.), тоже не имеет никакой цены? Конечно, в настоящую минуту, для современной публики, какая она есть, оперы эти должны показаться некоторой роскошью. Но, спрашивается, как быть с теми немногими, которые любят мои работы? И не должны ли они предоставить бедному, терпящему нужду творцу этих произведений если не награду за труд, то, по крайней мере, возможность идти вперед в своем творчестве? К торгашам обращаться не могу! Я могу обращаться только к тем, в ком чувствую настоящее благородство — не к князьям по положению, а к князьям по духу. И ради высшего, интимнейшего блага моей души мне приходится действительно искать не заработка, а именно милости. Если мы, немногие, в это презренное время торгашества не будем милосердно относиться друг к другу, то как же мы будем жить во имя искусства, во славу его?»[399]

Двадцать восьмого октября Лист отправил ему откровенный ответ: «Уже больше месяца меня удерживает здесь (в Бад-Айльзене. — М. З.) серьезная болезнь княжны М[арии]. В[итгенштейн]. Из-за нее возвращение в Веймар откладывается по крайней мере еще на месяц, а пока меня нет в Веймаре, я даже думать не могу о том, чтобы более или менее эффективно быть тебе полезным. Ты предлагаешь, чтобы я нашел покупателя для „Лоэнгрина“ и „Зигфрида“? Это наверняка будет нелегко, ибо оперы эти главным, более того, исключительным образом германские и потому их можно поставить не более как в пяти-шести городах. Ну, а как тебе известно, после дрезденских событий официальная Германия не благоволит к твоему имени. Дрезден, Берлин, Вена — во всяком случае, еще некоторое время — совершенно невозможная почва для твоих произведений… А потому, милый друг, до Рождества постарайся помочь себе сам, как можешь, так как мой кошелек в данный момент совершенно пуст, и, кроме того, ты ведь знаешь, что имущество княгини вот уже год никем не управляется и что ей грозит полная конфискация его. (Конфискация — точнее, взятие в опеку — имений Каролины Витгенштейн была вызвана не кознями ее супруга, а их „заброшенностью“, что по законам Российской империи было недопустимо. — М. З.) В конце года я рассчитываю на некоторые денежные поступления и тогда не премину послать тебе столько, сколько позволят мои весьма ограниченные средства, ведь ты знаешь, какие тяжелые обязанности лежат на мне. Прежде чем думать о себе, я должен надлежащим образом обеспечить свою мать и троих детей, живущих в Париже… Как ты знаешь, я уже более двух лет назад покончил с концертной деятельностью и не могу вновь неосторожно взяться за нее, не причинив этим большого вреда моей настоящей должности и, главное, моему будущему»[400].

Вагнер всё-таки сумел оценить благородство Листа, и без того много сделавшего для него. В письме от 5 декабря читаем: «Любезный друг мой Лист! Видит Бог, чем больше я думаю о своем будущем, тем глубже сознаю, какого друга я имею в твоем лице. При всём различии наших индивидуальностей всё более и более чувствую ту редкую привязанность, ту доброту, которую ты лелеешь по отношению ко мне, если, не считаясь со многими моими особенностями, без сомнения, несимпатичными для тебя, ты один — из всех моих друзей — оказываешь мне самое деятельное внимание. В этом ты настоящий поэт, с полною незаинтересованностью воспринимающий каждое явление жизни, во всей его правде, именно таким, каким оно представляется по существу»[401].

Лист не принадлежал себе ни до трагического 1849 года, ни после. Воистину, в его жизни com-passion заменила passion — самоотверженная любовь.

Лист планировал совершить в январе 1850 года поездку в Париж, где он должен был дирижировать увертюрой к вагнеровскому «Тангейзеру». Присутствие автора на концерте считалось обязательным. Но, несмотря на все усилия Листа, обещанное Вагнеру исполнение увертюры так и не состоялось. Не состоялась и их встреча…

Тем временем в Веймар к Листу приехал Иоахим Рафф, который стал исполнять при нем обязанности секретаря и помощника, не забывая и о собственном творчестве. Лист же был всецело занят подготовкой к первому исполнению своей законченной еще в прошлом году симфонической поэмы «Что слышно на горе», а также репетициями оперы Глюка «Ифигения в Авлиде» в редакции Вагнера, выбранной им для исполнения в день рождения великой герцогини Марии Павловны. Не последнюю роль в выборе сыграло то обстоятельство, что Вагнеру как автору новой редакции при постановке полагался гонорар.

В конце февраля симфоническая поэма «Что слышно на горе» впервые прозвучала под управлением Листа. (Впоследствии Лист трижды переделывал это произведение; первое исполнение последней редакции прошло 7 января 1857 года.)

С началом весны Лист приступил к подготовке торжеств по случаю открытия в Веймаре памятника «третьему веймарскому великану» — Гердеру[402], приуроченного к дню его рождения — 25 августа. Автором памятника стал австрийский скульптор Людвиг Шаллер (Schaller, 1804–1865). Лист задумал написать увертюру и восемь хоров к драме Гердера «Освобожденный Прометей» (1802).

Он получил от Вагнера из Парижа партитуру «Лоэнгрина» и письмо, датированное 21 апреля: «…Друг мой, я только что просмотрел несколько страниц партитуры „Лоэнгрина“ — вообще говоря, я не перечитываю никогда моих работ. Меня охватило невыразимо страстное желание увидеть эту вещь на сцене. Взываю к твоему сердцу. Поставь „Лоэнгрина“! Ты единственный человек, к которому обращаюсь с этой просьбой. Никому, кроме тебя, я не мог бы доверить осуществления этого дела. Но тебе поручаю его с полным и радостным спокойствием. Поставь, где хочешь, всё равно, хотя бы только в одном Веймаре! Уверен, что ты создашь все возможные и необходимые для этого средства и никаких препятствий не встретишь. Поставь „Лоэнгрина“! Пусть его рождение в мире будет делом твоих рук!.. Беллони (он поселился в Париже. — М. З.) сказал, что ты должен получить для меня за партитуру „Ифигении“ еще 500 франков. Если тебе это удастся, отошли деньги по адресу Беллони… Прощай, мой дорогой друг и брат!.. Не забывай твоего верного и благодарного Рихарда Вагнера»[403].

Лист тотчас взялся за дело. «Поверь, — писал он другу в июле, — что ты неизменно очень близок моему сердцу. Твоего „Лоэнгрина“ мы исполним в условиях самых исключительных и наиболее благоприятных с точки зрения успеха. Интендантство предоставило для этой цели 2000 талеров, чего в Веймаре на памяти людей еще не случалось. Не забыли мы и о прессе… Все участники — сплошной энтузиазм. Число скрипок мы увеличили с 16 до 18, бас-кларнет уже купили; из сущности и оттенков музыки ничто не будет потеряно; я взял на себя репетиции с фортепьяно, хором и оркестром… Думаю, не стоит и говорить, что мы не выпустили из музыки ни одного такта и, насколько хватит наших сил, поставим твою оперу на сцене во всей ее красе»[404].

Вагнер ответил горячей благодарностью: «Вот что я должен сказать: ты настоящий друг! Ничего другого не скажу, так как если теоретически я и всегда считал мужскую дружбу благороднейшей и возвышеннейшей формой человеческих отношений, то сейчас ты облек живою плотью мое воззрение на этот предмет. Ты один показал не только моему уму, но и моим чувствам, моему осязанию, что такое настоящий друг. Не благодарю тебя, потому что за это ты должен благодарить сам себя и радоваться, что ты именно такой, а не другой. Возвышенно иметь друга, но еще возвышенней быть другом самому. То обстоятельство, что я нашел такого человека, как ты, не только отрешило меня от страданий, связанных с изгнанием из Германии, но и стало для меня истинным счастьем, ибо сам я не мог бы извлечь для себя из Германии столько, сколько извлек из нее ты. Но для этого нужно быть тобою! Не могу писать тебе хвалу. Когда мы с тобой увидимся, скажу тебе ее живым словом. <…> Одно только меня беспокоит: что ради меня ты забываешь сам себя. А вернуть тебе то, что ты теряешь, я не могу. <…> Итак, если ты поставишь „Лоэнгрина“ с полным удовлетворением, то приготовлю для тебя и „Зигфрида“ — только для тебя и только для Веймара. Еще два дня назад я не поверил бы, что приду к такому решению. Вот чем я тебе обязан!.. Под твоим крылом мне так же хорошо, как ребенку под крылом матери. Но чем, кроме благодарности и любви, я могу ответить тебе за всё? Будь здоров! И позволь горячо прижать тебя к сердцу облагодетельствованного тобой друга Рихарда Вагнера»[405].

Август 1850 года был для Листа наполнен работой. 24-го числа начался трехдневный Гердеровский фестиваль. В этот день Лист представил веймарской публике свою увертюру «Прометей». (Впоследствии композитор переработал ее в пятую симфоническую поэму «Прометей», которую впервые исполнил 18 октября 1855 года.)

Двадцать пятого августа Лист в третий раз (второй спектакль состоялся 13 марта) дирижировал «Ифигенией в Авлиде». А 28-го, в день рождения Гёте, состоялась долгожданная премьера «Лоэнгрина» под управлением Листа, давшего ему, по словам Вагнера, «рождение в мире». После премьеры Лист сообщил другу о впечатлении, которое произвело его произведение на публику, съехавшуюся в Веймар, и обещал оказывать всяческое содействие скорейшей постановке «Лоэнгрина» на других европейских сценах. (Сам он в текущем году дирижировал в Веймаре «Лоэнгрином» еще два раза — 14 сентября и 9 октября.) А пока он предложил Вагнеру дописать для исполнения в Веймаре «заброшенную» «Смерть Зигфрида» и добился от великого герцога обещания заплатить автору гонорар в 500 талеров, если тот справится за год.

Считая, что в деле пропаганды нового искусства необходимо использовать художественное слово, Лист, как и в случае с «Тангейзером», не ограничился театральной постановкой — опубликовал по горячим следам брошюру «Лоэнгрин» (Lohengrin) с разбором оперы.

Двадцать пятого ноября Вагнер писал Листу из Цюриха: «Любезный друг! Статья твоя произвела на меня огромное, возвышающее душу, огненное впечатление. То, что художественные мои работы оказали на тебя такое большое действие, то, что ты немало собственных сил, сил выдающихся, употребил не только на пропаганду моих идей, но и на внутреннее их усвоение, наполняет меня глубоким, благостным умилением. Только два человека, выйдя из разных концов, встретились в самом сердце искусства и там, объятые восторгом сделанного открытия, протянули друг другу руки. Только теперь, в откровении такой радости, я могу принять, без всякого стыда, твое удивление, ибо я знаю, что если ты хвалишь мои способности, если одобряешь то, что мною создано, то этим ты выражаешь только радость, что мы встретились с тобою в самом сердце искусства. Прими же мою благодарность за удовольствие, которое ты мне доставил!»[406]

Тогда же Лист предложил Францу Дингельштедту переселиться в Веймар, чтобы иметь в его лице помощника и единомышленника в делах усовершенствования местного театра. Безоговорочного согласия не последовало, но он не терял надежды.

К заботам о друзьях прибавились заботы о семье. Каролина Витгенштейн самоотверженно налаживала быт в доме Листа. Ее опека порой бывала даже чрезмерна. Она уже считала детей Листа своими и решила, что должна внести вклад в их воспитание. Каролина вспомнила о своей старой французской гувернантке мадам Патерси де Фоссомброни (Patersi de Fossombroni; 1779–1864). Той было уже за семьдесят, и она всё еще жила в России. По согласованию с Листом Каролина обратилась к ней с просьбой взять на себя задачу воспитания его дочерей. Несмотря на преклонный возраст, мадам Патерси ответила согласием. О приезде новой гувернантки Лист известил мать письмом от 5 октября[407]. Правда, когда мадам Патерси приехала в Веймар, то слегла, утомленная длительным путешествием. В течение двух месяцев старушка жила в Альтенбурге, и Каролина ухаживала за ней. Наконец, гувернантка почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы совершить длинное путешествие до Парижа. В начале ноября мадам Патерси переступила порог апартаментов в доме 6 по улице Казимира Перье (rue Casimir P?rier), где проживала Анна Лист с внуками.

Каролина же с дочерью отправилась в Бад-Айльзен, климат которого благотворно влиял на слабое здоровье Марии. Лист на этот раз быстро вернулся с курорта — он должен был присутствовать на репетициях недавно завершенной оперы «Король Альфред» Иоахима Раффа.

Поначалу Бландина и Козима невзлюбили строгую и чопорную гувернантку (Даниель оставался на попечении бабушки). Козима писала отцу: «Совершенно покорившись Вашему желанию, я хочу исправить свой грех перед Вами. <…> Я жажду вновь увидеть Вас и в ожидании этого счастливого дня покоряюсь. Мы работаем, чтобы в будущем снискать честь нашему имени…»[408]

Масло в огонь подливала и Мари д’Агу. Она посчитала, что приезд в Париж мадам Патерси вызван только одной причиной — желанием Каролины и Листа окончательно отдалить от нее детей. То, что Мари лишь периодически появлялась на улице Казимира Перье, не мешало ей предъявлять свои материнские права. Она кое-как мирилась с тем, что детей воспитывала их бабушка, тем более что сама занималась ими, мягко говоря, не самоотверженно. Но терпеть присутствие около дочерей и сына бывшей гувернантки любовницы своего бывшего любовника было выше ее сил. Мари пылала гневом, в письмах сыпала клеветническими оскорблениями, но предложить альтернативу мадам Патерси так и не смогла, а потому не нашла ничего лучше, как почти на четыре года устраниться от участия в воспитании детей.

Надо отдать должное мадам Патерси — она полностью оправдала надежды. Под ее руководством девочки начали посещать концерты Берлиоза, а также познакомились с творчеством своего отца. Пьер Эрар (1796–1855), племянник старого друга и благодетеля Листа Себастьена Эрара, после смерти дяди унаследовавший фабрику музыкальных инструментов, в свою очередь, не оставил вниманием дочерей «венгерского гения». В его доме Козима впервые играла на рояле перед публикой. Ее способности к музыке были неоспоримы; растроганный Эрар послал ей в подарок рояль своего производства.

Лист же мог общаться с детьми только письмами. Его интересовало буквально всё, но особенно музыкальное развитие девочек. Он давал им ценнейшие советы и вел беседы, как с взрослыми музыкантами. 5 ноября он писал Бландине: «…Ты говоришь, что играла сонату d-moll Вебера, которую считаешь — из знакомых тебе пьес — одной из самых прекрасных. Я не знаю, какие сходные по жанру произведения ты до сих пор разучивала, и потому не очень-то могу проверить твои сравнения; главным образом я не знаю, почему тебе ближе именно эта соната, почему она сильнее действует на тебя. Будь так добра, в ближайшем своем письме напиши мне об этом подробнее, потому что говорить общие фразы — это примерно то же, что ничего не сказать, а поскольку я считаю важным, чтобы твой вкус во всё большей мере был проникнут каким-нибудь определенным чувством, я охотно обсудил бы с тобой причины, которые наверняка участвуют в этом… Какие этюды ты играешь для упражнения? Разучила ли ты 24 фуги и прелюдии „Хорошо темперированного клавира“ Баха? Ты найдешь у бабушки его старое издание, в свое время я пользовался им. Какие вещи Бетховена ты знаешь?.. Нежно поцелуй Козиму, это дорогое, превосходное создание, не ради греков и римлян, а от своего имени и ради отца, который посылает вам свое благословение и хранит вас в своем сердце»[409].

Поехать в Париж он пока не мог. Оставалось только ждать, когда судьба подарит им счастье встречи.

Утешением звучал голос друга. 24 декабря Вагнер послал Листу письмо, по-своему подводя итог 1850 года: «Дорогой мой друг, ты из маленького Веймара сумел сделать истинный очаг моей славы. Когда я просматриваю всё бесконечное множество подробнейших, часто чрезвычайно одухотворенных отзывов о „Лоэнгрине“, доходящих до меня оттуда, и когда я вспоминаю при этом, с какой завистливой враждебностью постоянно писались обо мне рецензии, например, в Дрездене, с какой печальной настойчивостью рецензии эти систематически распространяли обо мне в публике самые спутанные представления, Веймар кажется мне тем убежищем, где, наконец-то, я могу вздохнуть глубоко, могу дать столь отягченному сердцу полную свободу!»[410]

Всю зиму 1850/51 года Листу приходилось курсировать между Веймаром и Бад-Айльзеном, так как Каролина с дочерью с осени оставалась там под присмотром врачей. Беспокойство вызывало здоровье не только юной княжны. Каролина страдала хронической болезнью, симптомами схожей с сепсисом: каждые несколько месяцев на теле появлялись абсцессы, которые тогда лечили с помощью горячих припарок. Кроме того, периодически возникали отеки в суставах, которые сама княгиня называла ревматизмом.

В середине февраля, приехав в очередной раз в Бад-Айльзен, Лист нашел Каролину в тяжелом состоянии и вынужден был остаться с ней. Но к началу марта он вернулся в Веймар, чтобы дирижировать оперой своего друга Раффа. 9 марта состоялась премьера «Короля Альфреда». Вряд ли это произведение обрело бы столь быстро успешное сценическое воплощение без стараний Листа.

Постоянные метания между Бад-Айльзеном и Веймаром вымотали Листа. Лишь к началу апреля Каролине стало легче настолько, что она с дочерью смогла вернуться в Веймар. Лист всецело отдался театральным проектам и уже 12 апреля дирижировал очередным представлением «Лоэнгрина», а 13-го — симфонией Берлиоза «Гарольд в Италии». Выручка от концерта пошла вдовам и сиротам оркестрантов. 11 мая Лист вновь встал за дирижерский пульт — на сцене веймарского придворного театра в пятый раз прошел «Лоэнгрин».

Между тем его автор всё никак не мог решиться приступить к «Смерти Зигфрида», несмотря на данное Листу обещание и аванс, полученный от Веймарского двора. Он начал разрабатывать новый сюжет — «Юного Зигфрида» — в качестве первой части цикла о Зигфриде. При этом Вагнер искренне надеялся, что задуманную им героическую комедию будет легче поставить на веймарской сцене, чем серьезную и мрачную трагедию. Он сообщил свой план другу, и тот его всецело одобрил.

Семнадцатого мая Лист писал: «Ты, право же, совершенно невозможный парень, перед которым каждый человек трижды должен снять шляпу. Ты знаешь, что я искренне рад благополучному завершению твоей пьесы и твердо верю в твою оперу. Но до присылки „Юного Зигфрида“ (1 июля 1852 г.) следует хранить полное молчание о нем и не занимать им людей понапрасну. Здесь, за исключением Цигезара, никто ничего о нем не знает, и нам важно, чтобы в кругах публики о нем не проронили бы ни слова. Последнее (5-е) представление „Лоэнгрина“ (в прошлое воскресенье) было особенно впечатляющим. Певцы и оркестр приблизились к пониманию оперы и к тому, чтобы сделать ее понятной для публики. Зал был полон, разумеется, в большей его части гостями из Эрфурта, Наумбурга и другими любопытными соседями; ибо, откровенно говоря, наши веймарцы, за исключением нескольких десятков человек, еще не доросли до того, чтобы принимать участие в таком исключительном произведении. То, что „Лоэнгрин“ в этом сезоне шел на сцене в пятый раз — своего рода чудо, которым мы обязаны только двору. Герцогиня (Вильгельмина Мария Луиза София Нидерландская. — М. З.), супруга наследника трона, высказала определенное желание увидеть именно этот спектакль, когда она посетит театр впервые после родов. <…> На закрытии театрального сезона вновь пойдет „Лоэнгрин“ или „Тангейзер“…»[411]

В это время у Листа, возобновившего педагогическую деятельность, появился новый ученик: в начале июня 1851 года по рекомендации Вагнера к нему приехал молодой юрист Ганс Гвидо барон фон Бюлов (von B?low, 1830–1894).

Вагнер свел знакомство с ним еще в 1846 году. Ганс с детства отличался выдающимися музыкальными способностями, но у его родителей (отец Ганса был писателем) эта склонность понимания не нашла. Они настаивали на юридической карьере, и сын, не найдя сил противиться родительской воле, в 1848 году поступил на юридический факультет Лейпцигского университета, а через год перевелся в Берлинский университет, но, поняв, что без музыки загубит свою жизнь, взбунтовался. Осенью 1850 года, узнав, что Вагнер теперь живет в Цюрихе, молодой человек без гроша в кармане тайком сбежал от отца, жившего после развода в доме на Боденском озере, и в один прекрасный день появился на пороге квартиры музыканта. Убедившись в наличии у юноши настоящего таланта, в том числе дирижерского, Вагнер составил ему протекцию при Цюрихской опере и в театре Сен-Галлена. Несколько с блеском проведенных спектаклей дали Вагнеру основания — на этот раз уже сообразуясь с желанием матери Ганса, пересмотревшей свои взгляды на карьеру сына, — рекомендовать его Листу.

Лист и сам встречался с семейством фон Бюлов — в 1844 году в Дрездене. Ганс с матерью приезжал в Веймар на торжества, посвященные Гердеру, в августе 1850-го. Возможно, именно тогда у юноши созрел план «побега от юриспруденции».

Как бы то ни было, Лист встретил младшего Бюлова с распростертыми объятиями. Такого талантливого ученика у него еще не было. Год назад он с горечью признавался: «Большую часть времени я трачу на то, чтобы изобретать для учеников конечности, которых они не имеют. До сих пор я не нашел еще ни одного такого ученика, который бы головой и сердцем соответствовал моим желаниям и моему художественному честолюбию»[412]. Теперь такой человек наконец-то появился. Полное совпадение музыкальных вкусов и творческих задач делало их по-настоящему родственными душами. Ганс фон Бюлов в скором времени стал для Листа одним из самых близких людей.

После окончания театрального сезона Лист имел возможность отдохнуть и попутешествовать. В конце июля он вместе с Каролиной отправился в Дрезден, где встречался с Робертом Шуманом и его женой Кларой. К сожалению, некоторое неприятие искусства Листа не позволило Шуману оценить его новые произведения, в частности только что написанные «Этюды трансцендентного исполнения» (Etudes d’ex?cution transcendante), среди которых были такие шедевры, как «Мазепа» (Mazeppa), «Блуждающие огни» (Feux follets), «Героика» (Eroica), «Дикая охота» (Wilde Jagd), «Метель» (Chasse-neige). «Этюды трансцендентного исполнения» — не просто виртуозные пьесы, а глубокие прочувствованные образы, созданные зрелым мастером, вершина «музыкальной живописи», настоящий манифест новой фортепьянной школы.

Характерно, что, несмотря на холодное отношение со стороны Шумана, Лист на протяжении всей жизни неизменно исполнял и пропагандировал произведения коллеги и называл его не иначе как гением. Портреты Роберта и Клары соседствовали в Альтенбурге с портретами Берлиоза и Вагнера.

Кроме «Этюдов» Лист завершил в 1851 году Шестую симфоническую поэму «Мазепа». Правда, ее первого исполнения пришлось ждать почти три года — до 16 апреля 1854-го.

В середине октября Лист и Каролина вернулись в Веймар. Очередные попытки придворного капельмейстера увеличить состав театрального оркестра и докупить недостающие инструменты потерпели фиаско. Лист уже почти опустил руки, но 20 ноября получил письмо Вагнера, в котором тот делился более чем смелыми планами создания грандиозной тетралогии «Кольцо нибелунга»[413]:

«…Замысел этот простирается на три драмы: 1. „Валькирия“, 2. „Юный Зигфрид“, 3. „Смерть Зигфрида“. Но чтобы с надлежащей отчетливостью предстала вся картина, необходимо этим трем драмам предпослать еще обширную прелюдию: „Похищение Золота Рейна“. <…> Ни о каком разделении частей я и думать не могу. Это значило бы наперед разрушить общую концепцию. Весь комплекс драм должен пройти перед глазами в быстрой последовательности. И чтобы сделать это возможным с внешней стороны, я могу допустить только следующие облегчения. Представление „Нибелунгов“ должно иметь место в определенное, установленное для этого время. Оно должно простираться на три следующих друг за другом дня, не считая кануна, вечера постановки вводной для всего цикла оперы»[414].

Лист не мог не поддержать начинание друга. Непобедимый энтузиазм «борца за невозможное» словно встряхнул его и придал новые силы для борьбы за искусство. Раз Вагнер верит в себя и задумывает столь грандиозное произведение, значит, Лист тоже сможет победить все трудности и преодолеть препятствия, стоявшие у него на пути. В лице Вагнера Лист во многом обрел фундамент для прочной веры в собственную правоту. В свою очередь, поддержка Листа продолжала оказывать на Вагнера самое благотворное влияние. Титаны нуждались друг в друге перед лицом многочисленных недоброжелателей.

А их у Листа было ничуть не меньше, чем у Вагнера. С одной стороны, театральное начальство не одобряло реформы, начатые им в Веймаре. Серьезный репертуар был не нужен дирекции — гораздо легче и прибыльнее заполнить афишу незатейливыми комедиями, фарсами и выступлениями «знаменитых» карликов и фокусников. С другой стороны, на Листа ополчились «академические» музыканты, противившиеся новым тенденциям в музыкальном искусстве, которые пропагандировал Лист. Таким образом, его борьба за настоящее искусство разворачивалась на два фронта. И необразованной публике с низкопробными вкусами, и ретроградам от музыки творчество Листа и набиравшее силы под его покровительством новое искусство были абсолютно чужды. «У Листа врагов не меньше, чем сора на морском берегу. В сущности, его считают нужным лишь для того, чтобы он как пианист развлекал их, но с этим он раз и навсегда покончил»[415], — писал Ганс фон Бюлов.

В цитированном выше письме Вагнера от 20 ноября 1851 года есть строки, показывающие, насколько ясно ему со стороны виделось положение Листа в Веймаре: «Сознаюсь, что перемена, которую претерпела моя концепция [„Кольца? нибелунга“], освободила меня от некоторого мучительного затруднения: от необходимости предоставить постановку „Юного Зигфрида“ веймарскому театру. И только теперь, после всех объяснений, с легким сердцем посылаю тебе текст моего произведения — знаю, что ты будешь читать его без всякой тревоги, связанной с мыслью о постановке, особенно на сцене веймарского театра, в его настоящем, фатальном для него положении. Не будем питать на этот счет никаких иллюзий! Личными усилиями ты сделал для меня в Веймаре нечто, достойное изумления. И это нечто имело великие для меня последствия: если бы не ты, мое имя совершенно заглохло бы в обществе. Но ты с такою энергией, с таким успехом, средствами, одному тебе только и доступными, направил путем печати внимание всех друзей искусства на меня, что именно благодаря твоим стараниям, благодаря признанию, завоеванному для меня твоими усилиями, я могу теперь думать об осуществлении собственных планов. Смотрю на всё с полной ясностью мысли и без всяких колебаний должен назвать одного тебя творцом моего теперешнего, не бедного перспективами на будущее, положения. Но спрашиваю тебя: чего еще ты можешь ждать от Веймара? С откровенностью, которая внушает мне самому грусть, должен сказать, что все твои хлопоты о Веймаре я считаю бесплодными. Ты уже на опыте мог убедиться, что стоило только на короткое время оставить этот город, чтобы пошлость расцвела пышным цветом на той самой почве, в которую ты с таким трудом бросил семена благороднейшего вкуса. Если ты вернешься туда и вновь наполовину обработаешь эту почву, ты создашь атмосферу только для нового чертополоха, для нового, еще более дерзостного его роста. Смотрю на тебя с истинным огорчением. Вокруг тебя вижу только тупость, ограниченность, пошлость, пустое невежество разных придворных господ, ревнующих гения к каждому его успеху, имеющих печальное право завидовать ему. Но я слишком долго распространяюсь об этом отвратительном обстоятельстве! Лично меня оно уже нисколько не волнует — я с ним покончил навсегда. Оно огорчает меня из-за тебя. Хотелось бы, чтобы, при твоих настроениях, ты не слишком поздно присоединился к моему взгляду на эти вещи»[416].

Фактически единственное, что удерживало Листа в Веймаре, — оказываемое ему по мере сил и средств покровительство герцогской фамилии. Но единомышленники у него, конечно же, были. 29 февраля 1852 года в берлинском музыкальном журнале «Эхо» (Echo) появилась рецензия на книгу Листа «Шопен» молодого музыкального критика и начинающего композитора Петера Корнелиуса[417]. В начале марта он приехал в Веймар с единственной целью — познакомиться с Листом. Они встретились 20 марта, когда на сцене придворного театра шла премьера оперы Берлиоза «Бенвенуто Челлини» под управлением Листа. Представление должно было состояться 16 февраля, в день рождения великой герцогини, но из-за болезни солиста было перенесено. Кстати, Лист очень высоко ценил эту оперу, называя ее «в музыкальном отношении сестрой „Фиделио“». Популяризация творчества Берлиоза стояла отдельным пунктом в листовской «программе борьбы за искусство».

А в полк борцов за высокие идеалы, в первой шеренге которого стояли Рафф и фон Бюлов, отныне был принят и Петер Корнелиус. Вскоре к ним присоединился еще один убежденный «листианец» — Карл Клиндворт[418].

В следующий театральный сезон Лист задумал поставить в Веймаре «Летучего Голландца». На апрельское представление вагнеровской оперы в Цюрихе Лист поехать не смог, но сообщил другу в письме: «…вести, полученные мною об исполнении „Летучего Голландца“, благоприятны. Будущей зимой ты получишь известия и из Веймара о нашей постановке, так как мы не можем дальше оттягивать ее, и надеюсь, что и исполнители проявят себя хорошо (ибо само произведение стоит вне всякой критики)… Как раз сегодня я высказал принцип, что нашей первой и главной задачей в Веймаре является постановка опер Вагнера selon le bon plaisir de l’auteur[419]… В конце этого месяца здесь ожидается прибытие русской царицы, и на 31-е вновь намечен „Тангейзер“»[420].

Представление «Тангейзера» 31 мая действительно состоялось. А еще до него, 11 мая, Лист дирижировал вагнеровской «Фауст-увертюрой», написанной в 1840 году (в 1855-м была переработана автором по совету Листа).

Сам же Лист, вновь и вновь мысленно обращавшийся к образам своей родины, написал в то время «Фантазию на венгерские народные темы» (Fantasie ?ber ungarische Volksmelodien), впервые исполненную через год, 1 июня 1853-го, Гансом фон Бюловом и ему же посвященную.

Но в Веймаре Лист занимался не только проблемами музыкального искусства. Он общался со многими выдающимися современниками, приезжавшими в гостеприимный Альтенбург. 19 мая 1852 года Листа посетил Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875). Двенадцатью годами ранее датский писатель слушал игру Листа в Гамбурге, а теперь приехал навестить его. «Сегодня я встречался с Листом, — писал Андерсен. — Живет за пределами города вместе с княгиней Витгенштейн; их отношения — это громкий скандал для такого маленького городка, как Веймар, но у нее, однако, при этом хорошая репутация. Они хотели бы пожениться, но так как оба являются католиками[421] и она ушла от мужа, Папа не позволит им этого»[422].

Через несколько дней Лист и Каролина навестили великого сказочника в отеле. Затем он снова был принят в Альтенбурге. Во время своего второго визита Андерсен читал хозяевам свою сказку «Соловей»; известно, что она являлась одной из любимых сказок Листа.

Андерсен провел в Веймаре три недели, был принят во дворце великого герцога и беседовал с Марией Павловной, а также присутствовал на представлениях «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Впоследствии он даже утверждал, что эти спектакли были даны исключительно для него! По дороге в Копенгаген Андерсен написал письмо:

«Дорогой, восхитительный доктор Лист! Примите мою глубочайшую благодарность за доброту и гостеприимство, которые Вы оказали мне во время прекрасных дней в Веймаре. Вот мои Песни (Liede). Выберите те, которые нравятся Вам больше всего. Я был бы рад свершенному над ними музыкальному крещению (T?nen-Taufe). Наиболее преданный Вам

X. К. Андерсен»[423].

Но Лист в своем творчестве так никогда и не обратился к стихам Андерсена, скорее всего потому, что они были написаны на датском языке, которого он не знал.

Тринадцатого июня в веймарском придворном театре была поставлена трагедия Байрона «Манфред». Музыку к ней — увертюру и 15 музыкальных номеров — написал Шуман еще в 1848 году. Однако первое исполнение увертюры прошло лишь 14 марта 1852 года в лейпцигском Гевандхаузе[424]. Эстафету подхватил Веймар. Постановка успеха не имела, что дало Кларе Шуман повод для необоснованных нападок на Листа, якобы неправильно интерпретировавшего произведение ее мужа. Несмотря на горечь обиды, Лист никак не отреагировал на несправедливую критику, а лишь с удвоенной силой изучал и популяризировал творчество Шумана — пример такого бескорыстия, пожалуй, единственный в своем роде.

22–23 июня в Балленштедте (Ballenstedt) Лист руководил музыкальным фестивалем, программа которого была составлена им из произведений Бетховена (включая Девятую симфонию), Раффа (увертюра к «Королю Альфреду»), Глюка (второй акт «Орфея и Эвридики»), Берлиоза («Гарольд в Италии») и Вагнера (увертюра к «Тангейзеру» и «Братская трапеза апостолов»). Как видим, в подборе репертуара он был верен себе.

По возвращении в Веймар Лист полностью отдался подготовке к премьере сочинения, написанного им еще в 1848 году, но до сих пор не исполнявшегося. «Месса для четырехголосного мужского хора и органа» (Messe f?r vierstimmigen M?nnerchor und Orgel), называемая еще «Сексардской мессой», — одна из первых ступеней восхождения Листа к высотам духовной музыки. В 1869 году он переработал ее, но уже первая редакция наглядно показывает, что духовная музыка для него была одной из важнейших сфер музыкального искусства. В становлении Листа-композитора «Сексардская месса» — настоящий трамплин перед «Эстергомской мессой» и шедеврами зрелого периода его творчества.

Лист представил свое детище публике 15 августа. Веймарцы не оценили масштаб события. Современники вообще редко ценят живых классиков…

Вся осень была занята у Листа подготовкой новых спектаклей. 12 сентября он дирижировал оперой Джузеппе Верди «Эрнани», «расширяя границы» музыкального искусства в отдельно взятом Веймаре. 24 октября с успехом прошло представление «Фауста» Людвига Шпора, в какой-то мере премьерное, поскольку это была только что законченная вторая редакция оперы, написанной еще в 1816 году.

От музыки отвлек приезд в Веймар 12 сентября князя Николая Петровича Витгенштейна. На следующий день он переступил порог Альтенбурга. Князь привез с собой перечень непреложных условий развода:

«1. В том случае, если Каролина снова выйдет замуж,

a) одна седьмая ее состояния переходит в распоряжение Николая;

b) шесть седьмых ее состояния отходит княжне Марии;

c) Каролина получает 200 000 рублей наличными.

2. Великая герцогиня Мария Павловна берет на себя опеку над княжной Марией, чтобы была уверенность в том, что мораль молодой девушки надежно защищена»[425].

Таким образом, Каролина, владевшая пятнадцатью богатыми имениями, фактически лишалась состояния. Но самым тяжелым из пунктов этого предварительного ультиматума был, разумеется, последний, предполагавший фактическое отлучение ее от дочери. Не задерживаясь в Веймаре, Николай Петрович уехал, оставив Каролину в полной растерянности. Мучительная неизвестность продолжалась.

Словно в компенсацию за перенесенные волнения в середине ноября Листа ждал приятный сюрприз — к нему приехал старый друг и единомышленник Гектор Берлиоз. Его приезд положил начало заведенной Листом традиции устраивать «музыкальные недели». Первой стала «неделя Берлиоза» 14–21 ноября: в присутствии автора под управлением Листа была дважды дана опера «Бенвенуто Челлини», исполнены симфония «Ромео и Юлия» и кантата «Осуждение Фауста». Берлиоз был глубоко тронут, тем более что публика устроила ему овацию. «Я столь многим обязан тебе!» — сказал он Листу, прощаясь.

Последним спектаклем, которым Лист дирижировал в 1852 году, стал «Лоэнгрин», данный 27 ноября. Лист уже знал, кому будет посвящена следующая «музыкальная неделя» в Веймаре.

Пожалуй, лишь одно обстоятельство омрачило Листу предрождественские дни: пост концертмейстера веймарского придворного театра покинул Йозеф Иоахим, получивший аналогичную должность в Ганновере, поскольку его творческая натура больше тяготела к «шумановско-брамсовскому» лагерю, нежели к «листовско-вагнеровскому». К самому Листу подобные «разграничения» никакого отношения не имели: он по-прежнему готов был одинаково бороться за творчество Шумана и Вагнера, Брамса и Верди, Шопена и Берлиоза, потому что все они создавали истинное искусство.

Лист и Иоахим расстались друзьями. На прощальном концерте они исполнили бетховенскую «Крейцерову сонату». Гений Бетховена всегда примирял любые разногласия в музыкальном мире.

Начало 1853 года для Листа было ознаменовано окончанием одной из вершин мировой фортепьянной музыки — сонаты h-moll, посвященной Роберту Шуману (еще одно доказательство, что Лист был выше личных обид). Вот только первого исполнения ее Листу пришлось ждать целых четыре года.

Вагнер высказал свое мнение о произведении в письме автору в 1855 году: «Клиндворт сыграл мне твою большую сонату! Мы провели в уединении, вдвоем, весь день; он обедал у меня (Вагнер тогда находился в Лондоне. — М. З.), а потом я заставил его играть. Дорогой Франц! Теперь ты был у меня. Соната безгранично прекрасна: величественна, достойна любви, глубока и благородно-возвышенна — как ты сам. Я глубоко тронут ею и разом забыл все лондонские беды. Больше сейчас, сразу же после прослушивания, я тебе ничего не скажу, но то, что я тебе говорю, меня переполняет так, как только это вообще возможно. Повторяю, ты был у меня, — о, если б это было на самом деле, жизнь показалась бы нам прекрасной!»[426]

Шестнадцатого февраля Лист, как и обещал Вагнеру, осуществил постановку «Летучего Голландца». Опера имела успех и была повторена 19-го числа. А еще через неделю в веймарском придворном театре прошла «музыкальная неделя Вагнера»: 27 февраля был дан «Тангейзер», 2 марта в третий раз исполнен «Летучий Голландец», а 5-го — «Лоэнгрин». Вагнер был растроган «подвигом Листа во имя вагнеровского дела». 13 апреля он писал другу: «…Всё хорошо! Всё прекрасно! Теперь мы страдаем, приходим в отчаянье, сходим с ума, лишенные веры в тот мир. Но я эту веру имею. Я показал сейчас этот будущий мир. Если он и выше меня, то всё-таки не выше того, что я могу ощущать, мыслить, воспринимать и постигать. Верю в людей и — больше этого мне ничего не нужно! И вот я хочу спросить тебя: кто же сердцем, всею глубиной его, ближе подошел к моей вере, чем ты? Ты тоже веришь, ты тоже любишь и умеешь хранить любовь с такою силой, с какою никто никогда не выражал и не проявлял ее на земле. Каждое мгновение твоей жизни проникнуто верой. Знаю глубоко, интимно, в чем именно она заключается. Так неужели же, повторяю, я мог бы осмеять ту форму чувств, из которой вылилось такое чудо? Надо быть художником в гораздо меньшей степени, чем это естественно для меня, чтобы смотреть на тебя без симпатии. Будем же бороться! Будем биться с настоящим мужеством! Тогда наши личные мученья рассеются. То, что я вынужден теперь стоять так далеко от поля сражения, и создает атмосферу для моих постоянных жалоб. Какая прекрасная мысль окрыляет меня: Увижу тебя опять! Этим сказано всё, всё, что может принести мне радость»[427].

Лист собирался навестить друга, как только позволят дела. Пока же Ганс фон Бюлов отправился на гастроли в Вену, а оттуда в Пешт. Тоску по родине Лист изливал в частых письмах любимому ученику, рекомендовал его графу Лео Фештетичу, интенданту Пештского национального театра, и Ференцу Эркелю и советовал: «Часто посещайте цыган и передайте мой сердечный привет их главе, скрипачу Бихари, который, как мне кажется, один из сыновей великого Бихари»[428]. Он с удовлетворением узнал, что венгерские концерты Бюлова прошли с огромным успехом.

Сам же Лист в Веймаре присутствовал на торжествах, посвященных 25-летию правления великого герцога Карла Фридриха, проходивших 15 июня. Тогда никто не предполагал, что жить великому герцогу осталось меньше месяца…

Пользуясь приездом на веймарские торжества короля Саксонии Фридриха Августа II[429], Лист, как никто другой понимавший, каково быть оторванным от родины, обратился к великому герцогу с просьбой походатайствовать о помиловании Вагнера и разрешении ему вернуться в Германию. Однако его усилия не принесли результатов.

Пришлось Листу ехать в Цюрих, чтобы увидеться с другом. 2 июля Вагнер наконец смог лично поблагодарить его. Эта встреча была одним из самых радостных событий во взаимоотношениях двух композиторов. Лист писал Каролине: «Меня он любит от всей души и беспрестанно повторяет: „Видишь, чем я тебе обязан!“». Вагнер впоследствии вспоминал: «Теперь я впервые испытал удовольствие ближе познакомиться с композиторским талантом моего друга. Рядом со многими прогремевшими его вещами для фортепьяно мы с большим рвением проштудировали и некоторые из его только что оконченных симфонических творений и прежде всего его симфонию „Фауст“ (речь идет об отдельных ее фрагментах. — М. З.)… Я сильно и искренне радовался всему, что узнал о Листе, и радость эта действовала благотворным образом на меня самого. После долгого перерыва я носился с мыслью снова приняться за музыкальное творчество. Что могло быть для меня важнее и знаменательнее этого давно ожидаемого общения с другом, всецело охваченным творческой деятельностью и в то же время посвятившим себя изучению моих собственных работ, пропаганде их в обществе! Эти радостные дни с неизбежным наплывом друзей и знакомых были прерваны прогулкой по Фирвальдштетскому озеру в сопровождении одного лишь Гервега, во время которой Листу пришла в голову красивая мысль выпить со мной и Гервегом на брудершафт из трех источников Грютли»[430][431]. Этим символичным поступком Вагнер, Лист и Гервег скрепили свой дружеский союз.

Именно тогда у Листа зародился замысел грандиозной оратории «Христос». Он хотел, чтобы текст для нее написал именно Гервег. Но идею пришлось надолго оставить…

Восьмидневное пребывание Листа в Цюрихе принесло творческие плоды — Вагнер с новыми силами взялся за композицию «Золота Рейна», которую детально обсудил с Листом. 10 июля, прощаясь, они договорились встретиться в начале октября, на этот раз в Базеле. Вагнер признавался, что после отъезда друга «чувствовал себя покинутым».

Листу же необходимо было срочно вернуться в Веймар: 8 июля скончался великий герцог Карл Фридрих, престол перешел к его сыну Карлу Александру. В честь нового государя Лист написал «Приветственный марш» (Huldigungsmarsch). Кроме того, 11 августа композитор завершил седьмую симфоническую поэму «Праздничные звуки» (Festkl?nge).

Опасаться за свое место придворного капельмейстера ему не приходилось — новый правитель Веймара всю жизнь покровительствовал наукам и искусствам, был щедрым меценатом. У Листа даже появилась надежда, что теперь он сможет сделать гораздо больше. Воодушевленный, он стал готовиться к музыкальному фестивалю, намеченному на начало октября в Карлсруэ.

Незадолго до отъезда Листа в Веймар прибыла удивительная молодая женщина — Агнес Стрит-Клиндворт (Street-Klindworth; 1825–1906), желающая брать у него уроки игры на фортепьяно. Незаконнорожденная дочь немецкого дипломата Иоганна Георга Генриха Клиндворта[432] и датской актрисы Бригитты Бартельс (Bartels; 1786–1864) отличалась красотой, умом и выдающимися музыкальными способностями. Очень скоро поползли слухи, что учитель и ученица полюбили друг друга…

Агнес, пожалуй, наиболее таинственная личность в окружении Листа. Достоверных сведений (а не сплетен) о ней довольно мало, чему способствовал род занятий ее отца. Поговаривали, что и сама она тайный политический агент. К моменту приезда в Веймар она была замужем за англичанином Эрнестом Денис-Стритом (Denis-Street; 1825 —?), о котором практически ничего не известно. В 1856 году Агнес получила развод (а не овдовела, как сообщается в ряде работ; свидетельство тому — секретный доклад полиции Дюссельдорфа от 24 октября 1856 года прусскому министру внутренних дел[433]).

В конце 1853 года Агнес покинула Веймар, а 21 января 1854-го родила сына Эрнста Августа Георга, известного как Георг Стрит (1854–1908). Осенью 1854 года Агнес с ребенком возвратилась в Веймар, и общение с Листом возобновилось. Однако меньше чем через год она опять уехала. Именно тогда началась ее переписка с Листом, длившаяся до 1861 года[434].

Вскоре Агнес родила второго сына Карла (1855–1922). В 1856 году она познакомилась с Фердинандом Лассалем[435], любовная связь с которым, скорее всего, и послужила причиной ее развода. 19 декабря у них родилась дочь Фернанда, не прожившая и года.

С Листом Агнес вновь встретилась в Ахене летом 1857-го. В течение всего года Лист был уверен, что у нее с Лассалем дело движется к свадьбе. В его письмах проскальзывает наивная надежда, что если Агнес официально выйдет замуж, они смогут встречаться, не опасаясь пересудов; это само по себе свидетельствует, что он не считал их отношения предосудительными. Но свадьба так и не состоялась…

В последних письмах они обсуждали возможный приезд Листа в Брюссель летом 1861 года; он рассказывал (весьма странно для любовной переписки!), как идет процесс аннулирования брака Каролины Витгенштейн[436]. В 1861 году они перестали обмениваться письмами.

Второго августа 1862 года у Агнес Стрит родился третий сын Генри (1862 —?). В 1868-м она поселилась в Париже, где провела оставшиеся годы, пережив Листа на два десятка лет.

Такова в общих чертах канва личной (творческой мы намеренно не касаемся) жизни Агнес Стрит-Клиндворт.

Показательно, что в трехтомной биографии Листа, принадлежащей перу Лины Раман, об Агнес вообще не упоминается. Начало пересудам положила сама Агнес, доверив свою переписку с Листом старшему сыну. Георг не отличался добропорядочным образом жизни, имел пристрастие к алкоголю и начал по кафе и барам Парижа рассказывать, что он — незаконнорожденный сын Листа. Документы, в частности церковные записи о крещении самого Георга и остальных детей Агнес, полностью опровергают подобные инсинуации.

В 1894 году Агнес, наконец, дала разрешение на публикацию переписки. Издателем выступила лично знавшая Листа Мария Липсиус (Lipsius; 1837–1927), издававшаяся под псевдонимом Ла Мара (La Mara). По просьбе Агнес ее имя осталось в тайне — книга получила название «Письма Франца Листа к подруге» (Franz Liszt’s Briefe an eine Freundin)[437]. В указанное издание вошли 133 из двухсот писем.

Но в 1911 году издательница больше не чувствовала себя связанной обязательствами по отношению к Агнес, к тому времени умершей, тем более что ее имя уже было раскрыто биографом Вагнера Карлом Фридрихом Глазенаппом[438]. Опубликованная ею в Лейпциге книга «Лист и женщины» (Liszt und die Frauen) стала основным источником версии о любовной связи между Агнес и Листом.