Последний кабак у заставы

Именно Тройка и Утопленница вместе с Проводами покойника дали повод заговорить о Перове как о «поэте скорби». Но вместе с тем вера в исправление зла силою одной только истины, путем наглядной демонстрации этого зла, начинала угасать. Перов оставался лидером «критического реализма», но лидером одиноким. По-видимому, он и сам это осознавал, так как в конце 1860-х годов в его творчестве начинают появляться иные мотивы, не свойственные прежнему «певцу скорби». Например, Сцена у железной дороги, где кучка мужиков и баб в изумлении глядит на паровоз, - надуманный сюжет, свидетельствующий лишь о том, что Перов вновь «не находит себе места».

Сцена у железной дороги. 1868

Государственная Третьяковская галерея, Москва

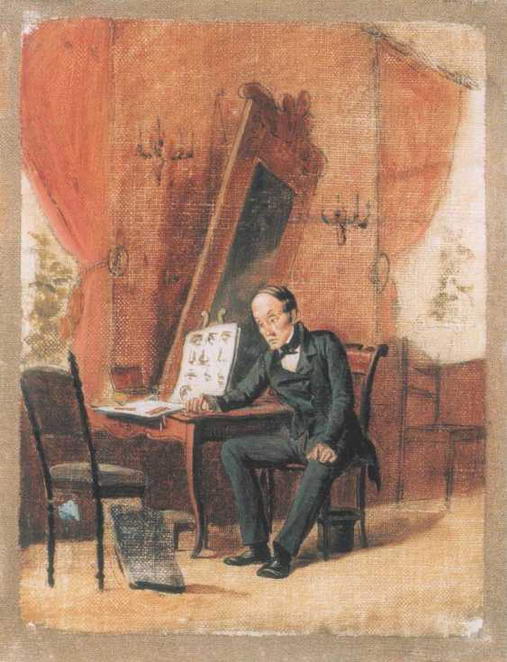

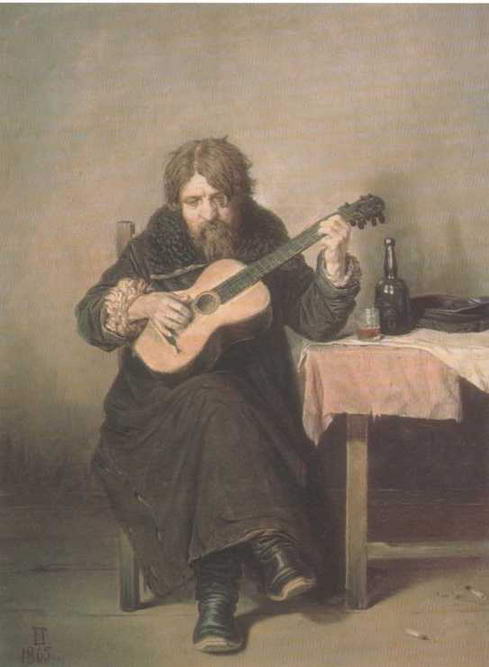

В том же году, что и Утопленница, была закончена небольшая картина Учитель рисования, начатая еще в Париже. Она была написана как воспоминание о коллеге Перова, рисовальщике Петре Шмелькове. Бедный учитель коротает дни в одиночестве, зарабатывая на жизнь частными уроками и поправляя глаза и носы, нарисованные начинающими художниками. Нечасто встречающаяся в живописи той поры однофигурная композиция близка по жанру другой, написанной двумя годами ранее картине, Гитарист- бобыль. В этих картинах показано существование обывателей, которые не являются ни жертвами зла, ни его источниками, а просто живут себе да поживают, но эта жизнь безрадостна, а почему - неясно. Интересно, что именно об этих двух картинах мы неожиданно находим положительное суждение из самого что ни на есть враждебного Перову лагеря - от Александра Бенуа: «Если бы я узнал, что почему-либо погибли... Приезд гувернантки или Крестный ход, я бы очень и очень огорчился. Прибавлю еще чудесного Бобыля (кстати сказать, любимая вместе с Учителем рисования картинка Серова)».

Быть может, эти две картины - тот редкий у Перова вариант жанра, который позволяет воссоздать мироощущение самого художника, прошедшего полосу надежд и осознавшего утопичность возможности скорого «исправления» жизни путем показа ее неприглядности «в картинах».

Учитель рисования. 1867 Этюд

Ивановский художественный музей

Гитарист-бобыль. 1865

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Итогом этих настроений стала картина Последний кабак у заставы. Окраина города. Тревожные зимние сумерки. Улица, вливаясь в узкие ворота, уходит далеко в широкую гладь полей. Дорога занимает всю ширину первого плана, отчего зритель словно втягивается в своеобразную пространственную воронку: дорога круто взмывает вверх, вертикальное движение как бы подхватывается остроконечными столбами заставы и далее - едва заметной стайкой птиц. Первый план подчеркнут преграждающими дорогу санями, но это только временная остановка. Она позволяет разглядеть понурую фигуру женщины в санях, мерзнущую собаку, тусклые окна кабака под вывеской «Разставанье». В сером, холодном сумраке окна поблескивают тепловатым светом, но это не уютные огоньки домашнего очага на морозной вечерней улице. За их тревожной мутноватой краснотой угадывается пьяный угар.

Перов использует диссонанс холодных и теплых тонов: красноватый свет окон гасится густыми зимними сумерками, а лимонно-желтый закат приобретает ледяной оттенок. Навстречу светящемуся небу устремлено все движение в картине, но небо так же негостеприимно, как неуютная улица и зловещий кабак.

Заставляя взгляд скользить по бороздам дороги, художник исподволь внушает томительное желание вместе с ощущением невозможности вырваться из этого унылого однообразия. Здесь, в отличие от прежних картин, нет вообще никакого повествования, и даже нечего «дорисовать» в воображении, разве что вспомнить некрасовские строки о том,что

За заставой, в харчевне убогой

Все пропьют мужики до рубля,

И пойдут, побираясь дорогой,

И застонут...

Но даже этот сюжет оказывается сведенным лишь к горящим окнам кабака. Оттого, что здесь «ничего не происходит», становится особенно тоскливо. Женская фигурка в санях ничего не выражает; собачка, которой в прежних картинах отводилась роль едва ли не самого активного действующего лица, не воет, не лает, не бежит, а просто стоит, и ее шерсть треплет поземка. Когда в картинах Перова хоть что-то происходило, и это происходящее было свидетельством зла, которое можно изжить и преодолеть, то предполагалось, по крайней мере, что это зло исчислимо, его можно назвать, на него можно указать. А здесь оно становится буквально безобразным, то есть не имеющим образа, неисчислимым и неопределимым. Вместо назывательной, содержательной функции слова первостепенное значение приобретает его интонация. Это музыка тоски, уныния и безразличия, монотонная жизнь, где не на чем остановить взгляд. Она не тусклая, не невзрачная, а вообще «никакая».

На первом плане слева в картине лежит сломанная веточка, точно такая же, как в Тройке. Эта деталь, по-видимому, «подсмотренная» Перовым в натуре и автоматически повторенная в двух картинах, вроде бы ничего не означает, кроме невнимания художника к мелким деталям, но одновременно способна вызвать досаду - «всюду одно и то же!», - относящуюся, в том числе, и к изображенной Перовым жизни, которая словно сосредоточена на «аршине пространства». Так же на большом временном промежутке повторяется в разных картинах (Чаепитие в Мытищах, Мальчик, готовящийся к драке, Рыболов), например, один и тот же глиняный кувшин.

Последний кабак у заставы. 1868

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК