II. Цикл в Ареццо

1

Считается, что молодой Пьеро виделся с Траверсари, находясь во Флоренции при Доменико Венециано57. Проверить, состоялась ли такая встреча, почти невозможно. C точностью документировано присутствие Пьеро во Флоренции в сентябре 1439 года. Летом того же года после окончания собора Траверсари оставил город и отправился отдыхать в скит Камальдоли. Там 19 октября он внезапно умер58. Таким образом, с хронологией существуют сложности. Помимо этого, начинающий художник и главный аббат камальдолийского ордена, принимавший участие в соборе, находились в параллельных социальных пространствах. И все же встреча Пьеро с окружением Траверсари произошла – и она не исчерпывалась сюжетом с «Крещением». К этой среде принадлежал один из членов семейства Баччи, которая заказала Пьеро его главное творение – цикл фресок в Ареццо.

Речь идет о Джованни Баччи, сыне Франческо и внуке Баччо. Баччо, богатейший торговец специями, первым завещал украсить семейную капеллу в церкви Сан Франческо; Франческо принял решение о начале работ. В 1447 году он продал один из виноградников, дабы оплатить труды избранного сначала художника – Биччи ди Лоренцо59. Джованни – фигура совсем иного характера. На него обратил внимание К. Гилберт. Воспользовавшись сведениями, собранными жившим в XVII веке эрудитом Э. Гамуррини в его «Генеалогической истории благородных тосканских и умбрийских семей», Гилберт заметил, что Джованни, сын и внук купцов, закончил университет в Сиене в 1439 году и сделал карьеру в папской администрации, став в итоге клириком Апостольской палаты. Отсюда – гипотеза о его решающем вкладе (возможно, в форме самых настоящих богословских указаний) в расширение иконографической программы цикла в Ареццо в сравнении с традиционными изображениями легенды об истинном кресте60.

Гилберт почти сразу же сошел с этой – столь многообещающей, как мы увидим ниже, – тропы. Однако более детальное исследование о Джованни Баччи позволяет обнаружить другие, по-настоящему ценные сведения. Точкой отправления дополнительных разысканий служит указание, которое содержится в одном из писем, опубликованных Гамуррини и приводимых Гилбертом. В нем Джованни Баччи в 1439 году обращался к Козимо де Медичи и называл Джованни Тортелли, папского тайного камергера, своим родственником61. Соединив сообщение Гилберта с итогами разысканий о знаменитом гуманисте Тортелли и о самом Баччи, которые почти одновременно велись М. Регольози, возможно хотя бы частично восстановить портрет человека, сыгравшего в жизни Пьеро, несомненно, решающую роль.

Первое из известных нам свидетельств о Джованни Баччи сразу же связывает его с Траверсари. Так, в 1432 году Траверсари писал брату Джироламо, назначенному начальником флорентийского госпиталя Леммо, и рекомендовал ему молодого человека, Джованни из Ареццо, с которым он сблизился в Риме. Регольози справедливо предлагает отождествлять Джованни из Ареццо (которому тогда было не больше двадцати лет) с Джованни Баччи, а не с гораздо более известным Джованни Тортелли, также аретинцем62. Речь шла о том же Джованни из Ареццо, которого Траверсари, будучи на соборе в Ферраре в 1439 году, рекомендовал Даниеле Скотто, епископу Конкордии и правителю Болоньи. В этом случае идентификация с Джованни Баччи верна, поскольку Траверсари, хваля его характер и страсть к словесности, называет его клириком Апостольской палаты. Назначение, полученное, конечно, благодаря поддержке Медичи, с которыми Баччи останется связан в течение всей своей жизни, состоялось, судя по всему, годом раньше63. Речь шла о важной и хорошо оплачиваемой должности: в том же 1438 году папа Евгений IV определил, что клириков Апостольской палаты должно быть семь, открыто оправдывая ограничение возможностью не слишком сокращать доходы каждого из них64.

С того времени Джованни Баччи прочно вошел в среду гуманистов. Лапо да Кастильонкьо-младший в 1437 году в письме из Болоньи с похвалой рекомендовал его епископу Ареццо Роберто дельи Азини65. Годом позже аретинский гуманист Карло Марсуппини писал Баччи, поздравляя его с недавним назначением клириком палаты и обещая прислать ему (конечно, в ответ на прямой запрос) кодекс платоновского «Пира», уже имевшегося у Никколо Никколи и переписанного сотрудником Траверсари монахом Микеле66. В тот период Тортелли уже присоединился к Джованни в Болонье. Мы не знаем степени их родства: точно лишь, что оба семейства, Тортелли и Баччи, происходили из Каполоны – города, расположенного близ Ареццо67. Тортелли только что вернулся из длительного путешествия в Грецию и на Восток, где он переписывал кодексы и надписи, собирая материал, затем использованный в его главном труде – обширном трактате о латинской орфографии, составленном в форме словаря («De Orthographia»), судьба которого оказалась очень успешной68. В Константинополе он завязал отношения с людьми, склонявшимися к религиозному союзу с Римом, такими как Исидор Киевский (будущий кардинал Рутено). Затем он вернулся в Италию вместе с делегацией греков, отправленных на собор в Базеле обсуждать примирение между церквями.

В 1439 году Тортелли одновременно с собором, в работе которого его покровитель кардинал Чезарини принимал активное участие, отправился из Болоньи во Флоренцию. Баччи, в том же году получивший диплом по праву в Сиене69, возможно, последовал за ним. Из письма аретинца Джироламо Алиотти, настоятеля бенедиктинского монастыря св. Фиолы и Лючиллы, к Леонардо Бруни следует, что в октябре 1439 года Джованни Баччи (благоговение которого перед Бруни подчеркивал Алиотти) находился во Флоренции. Спустя короткое время, 15 января 1440 года тот же Алиотти отправил Баччи письмо из Франции (где он оказался в качестве папского легата), которое он закончил вопросом о судьбе собственных родственников из Ареццо и просьбой передать привет общим друзьям во Флоренции. Этими друзьями были Поджо Браччоллини, Карло из Ареццо (уже упоминавшийся Марсуппини, который несколькими годами ранее сменил Леонардо Бруни на посту канцлера флорентийской Синьории) и Леон Баттиста Альберти. По поводу последнего Алиотти упоминал о «деле Амброджо», о котором он многажды, до тошноты часто, писал к Баччи70. Речь шла об идее составить жизнеописание Траверсари, которому Алиотти был очень предан. Обсудив свою мысль с Марсуппини, Алиотти переадресовал предложение Альберти, сказав ему, что предмет дает большие возможности и соответствует глубине его ума71. Однако ни Марсуппини, ни Альберти не написали биографии Траверсари; возможно, еще и по этой причине Алиотти в диалоге «De erudiendis monachis» («Об ученых монахах»), оконченном в 1442 году, захотел включить в число собеседников и особо выделить «камальдолийца Амброджо, несравненного феникса нашего времени», как он писал в посвящении папе Евгению IV72.

Документальное свидетельство о дружбе Джованни Баччи, который в будущем станет заказчиком Пьеро в Ареццо, и ряда прославленных представителей тосканского гуманизма (к уже упомянутым людям следует, как мы уже говорили, добавить Бруни73) имеет решающее значение. До сих пор единственным достоверным звеном, связующим Пьеро и эту среду, служило одновременное пребывание Пьеро и Альберти при дворе в Римини в 1451 году и у папы Пия II Пикколомини в 1458–1459 годах. Теперь же открывается возможность полнее и детальнее реконструировать то, каким образом Пьеро через Баччи и связанных с ним людей усвоил и оригинальным образом переработал определенные элементы гуманистической культуры.

Баччи оказался внутри самого настоящего клана гуманистов, происходящих из Ареццо. Помимо самого Баччи, это Тортелли, Алиотти, Марсуппини. Леонардо Бруни и Поджо (который не был аретинцем, но родился в области Вальдарно) – знаменитости, принадлежавшие к другому поколению и по этой причине располагавшиеся ближе к периферии круга. В данном контексте значимо и происхождение семейства Альберти (бывшего в определенном родстве с Баччи) из города Катенайа в Вальдарно74. Здесь угадывается не только поколенческая и культурная, но и географическая солидарность. Она существовала и укреплялась благодаря интенсивному обмену взаимными услугами и рекомендациями (ими, как известно, чрезвычайно богата переписка гуманистов). Практические связи часто объяснялись отношениями родства – физического или духовного (Баччи и Тортелли были родственниками, Тортелли и Марсуппини – кумовьями75).

На все это накладывались общие культурные и религиозные интересы. С одной стороны, увлечение древностью, точнее Грецией, засвидетельствованное путешествием Тортелли и переводами «Илиады» и «Войны мышей и лягушек» Марсуппини; с другой, стремление восстановить нити, распавшиеся из?за религиозной схизмы с восточными церквями. Указанные темы органично совмещались в личности Траверсари, с которым группа из Ареццо была прямо или косвенно связана.

Однако одновременно это и сюжеты Пьеро76. Его иконографические и стилистические решения вплоть до зрелого возраста вращались вокруг двойного образа Греции – древней и современной ему. Нетронутые формы классического мира, в большей степени греческого, чем римского (по крайней мере, с нашей точки зрения), не один раз служили ему для выражения политической и религиозной программы освобождения Греции и уже христианского Востока. Необходимо реконструировать связи между иконографическими и стилистическими решениями и социальной сетью77, внутри которой они обрели свою форму. Это позволит избежать как непроверенных иконологических интерпретаций, так и антиисторической отсылки к «вечному, но скрытому присутствию некоторых визуальных источников»78.

2

Мы оставили Тортелли во Флоренции, вероятно в компании Баччи. С этого момента пути обоих героев расходятся. В 1445 году Алиотти рекомендовал Тортелли гуманисту Гуарино Веронезе79. Рекомендация, по-видимому, достигла цели: спустя некоторое время, в письме к неизвестному нам Микеланджело из Борго Сансеполькро, Алиотти давал понять, что Тортелли вот-вот получит должность при курии80. Церковная карьера Тортелли началась после восшествия на папский престол Николая V Парентучелли, великого покровителя гуманистов. Он был назначен тайным камергером и хранителем тогда формировавшейся Ватиканской библиотеки81. О судьбе Баччи в эти годы точными сведениями мы не располагаем82. Нам известно лишь, что в какой-то момент он оказался в опале и был исключен из Апостольской палаты. 6 июня 1447 года он написал из Ареццо письмо к Джованни ди Козимо де Медичи, полное жалоб и просьб о помощи: «Все мои упования – на Вашего великого отца и вас, его сыновей… мой Джованни, поразмыслите с господином Алессо, как вытащить меня отсюда и дать мне какое-нибудь занятие в любом месте, где я могу быть вам чем-нибудь полезным. Умоляю вас изыскать способ ответить на это письмо: ибо невыносимо мне пребывать там, где пребывать нет мочи. Впрочем, коли сказать всю правду, мы с моим отцом не очень хорошо понимаем друг друга, поскольку он не хотел, чтобы я вечно действовал против патриарха, который несправедливо удалил меня»83. Патриарх, решительно прервавший церковную карьеру Баччи, – это Людовико Тревизано, патриарх Аквилеи, затем архиепископ Флоренции и (с 1440 года) командующий папскими войсками и кардинал ди Сан Лоренцо ин Дамазо. Как кардинал камерленг он являлся прямым начальником Баччи – и имел возможность, следовательно, в любой момент выгнать его со службы84. Не исключено, что столкновение между ними также мотивировалось политическими соображениями. В 1440 году кардинал Людовико вместе с войсками Медичи и людьми Франческо Сфорца разбил при Ангиари флорентийских изгнанников и Никколо Пиччинино. Двумя годами позже состав коалиции радикально изменился: во время (неудачной) попытки покорить Марку кардинал Людовико уже сражался вместе с Пиччинино, назначенным гонфалоньером Церкви, против союзника Медичи Сфорца85. Возможно, враждебность могущественного кардинала камерленга оказалась вызвана преданностью Джованни Баччи семейству Медичи. В любом случае столкновение между ними должно было остаться в памяти. Спустя несколько лет, в 1449 году, Марсуппини просил Тортелли использовать все свое влияние на папу, дабы помочь Баччи. Марсуппини восклицал: если он и совершил ошибку в пылу гнева и страсти, что часто случается даже с мудрецами, то несправедливо пребывать из?за этого в постоянном унижении – особенно сейчас, когда можно надеяться, что он раскаялся86. Однако если Баччи был гневлив, то и кардинал Людовико, судя по его портрету кисти Мантеньи87, едва ли был мягким человеком.

Благодаря настояниям Марсуппини и влиянию Тортелли на Николая V, Джованни Баччи удалось заслужить прощение. 28 сентября 1449 года он написал из Ареццо уже упоминавшееся письмо к Козимо де Медичи, где рассказывал, что отправился в Фабриано, куда папский двор переселился из Рима, стремясь избежать чумы. С помощью дружеского содействия кардинала Колонна он встретился с кардиналом Людовико и замял прошлые «скандалы». Баччи немедленно расплатился за полученную милость и от имени Тортелли («моего родственника») рекомендовал Козимо Марсуппини («близкого мне человека»). Затем он перешел к последним политическим новостям: в Фабриано он прочел письмо, в котором Сиджизмондо Малатеста без оснований приписывал себе заслугу недавнего покорения Кремы венецианцами. Баччи замечал по этому поводу: «и поскольку я знаю характер синьора Сиджизмондо…»88. Близость к Малатеста, обнаруженная Баччи в этот момент (1449), в настоящем контексте имеет принципиальное значение. Так, два года спустя Пьеро напишет портрет Сиджизмондо в Темпио Малатестиано. Более чем вероятно, что именно Джованни Баччи рекомендовал Пьеро двору в Римини. Опираясь, скорее всего, на поддержку Медичи, Баччи (возможно, вновь ставший светским человеком) в эти годы строил придворную карьеру в южной части северной Италии, сильно уступавшую в блеске тому пути, что начался в курии. Как бы то ни было, новая карьера позволяла ему время от времени покидать постылый Ареццо. Баччи еще долго поддерживал отношения с семейством Малатеста: в 1461 году он получил от Малатеста Новелло должность подеста в Чезене89.

Гипотеза, согласно которой Джованни Баччи мог, пользуясь личными связями, снабжать Пьеро заказами, предполагает, что отношения между ними установились уже в этот период. На данный момент никаких доказательств этому у нас нет. Следует напомнить, впрочем, что связи Баччи и известных по документам заказчиков Пьеро не ограничиваются Сиджизмондо Малатеста. В письме от 1461 года к Джованни ди Козимо де Медичи из Ареццо Баччи заявлял: «Джованни, природа во многом сделала двух властителей похожими друг на друга – герцога Борсо и господина Федерико, прозорливейших и искушенных в жизни больше, чем любые другие владетели Италии». Те же люди, в данном случае косвенно прославляемые и за их добродетели меценатов («искушенных в жизни»), вновь появляются десятилетием позже (1472) в письме к Лоренцо де Медичи, вместе с именами Баттисты Канедоти, Малатеста Бальони и Франческо Сфорца: всем им, по утверждению Баччи, он «был как родной»90. Сведения о том, что Пьеро начал работать в Ферраре уже при Борсо, восходят к Вазари. Они долго ставились под сомнение, однако недавно были убедительно подтверждены Гилбертом91. Что же до Федериго да Монтефельтро, то, как мы увидим позже, его отношения с Пьеро почти наверняка завязались именно благодаря Джованни Баччи.

3

Все сказанное также позволяет убедительным образом объяснить, почему выполнение фресок в хоре церкви Сан Франческо в Ареццо оказалось доверено именно Пьеро (ил. 2—11). Как мы сказали, они были начаты самое раннее в 1447 году Биччи ди Лоренцо, со всей определенностью – по заказу Франческо Баччи, который таким образом выполнял волю своего отца Баччо, объявленную в завещании. Пожилой и больной Биччи успел расписать, в свойственной ему старомодной манере, лишь свод и часть подарочного пространства: он умер в 1452 году почти в 80-летнем возрасте. Трудно объяснить, почему для продолжения работ выбрали такого художника, как Пьеро, – в то время ему было чуть за тридцать и он был связан с ультрасовременной художественной культурой. Если только мы не предположим, что Джованни Баччи, вернувшийся в Ареццо после двухлетней жизни в Милане при дворе Франческо Сфорца в звании «iudex maleficiorum» («судьи над нечестивцами», инквизитора) рекомендовал Пьеро своему отцу Франческо92. Огромная разница между сводом и стенами хора, таким образом, вероятнее всего объясняется поколенческой и культурной дистанцией, разделявшей Франческо и его сына Джованни, воспитанного в гуманистическом ключе и находившегося под покровительством Траверсари, друга Леонардо Бруни и Альберти.

Мы не знаем, когда фрески были заказаны Пьеро. Хронология цикла в Ареццо – самого значительного из его творений – до сих пор является нерешенной проблемой. Единственные точные данные – это граница ante quem: так, в 1466 году цикл считался законченным93. Менее очевидна, напротив, граница post quem: вероятно, 1452 год – хотя нельзя и исключать, что Пьеро заменил уже тяжело больного Биччи чуть раньше.

Четырнадцать лет – это много, даже для художника, привыкшего работать медленно94. Отсюда – регулярные попытки очертить временные рамки деятельности Пьеро в Ареццо. Как обычно, в ситуации чрезвычайной скудости внешних документов ученые следовали путем внутреннего анализа – стилистического и, реже, иконологического: как можно ожидать, с весьма различными результатами. Рассмотрим наиболее аргументированные из них.

Лонги использовал исключительно стилистические критерии датировки. Он воспользовался датированными фресками в Римини (1451) как руководящим ископаемым, по которому можно восстановить целое. Путеводной нитью служило ему изначальное присутствие (и постепенное сокращение) «графических элементов» во флорентийском духе, встречавшихся в Римини. На этой основе он сформулировал гипотезу о внутренней хронологии цикла: сначала Пьеро расписал два люнета («Смерть Адама» и «Ираклий возвращает истинный крест в Иерусалим», ил. 2 и 9), а закончил «Битвой Ираклия с Хосровом» (ил. 11). Точнее, левая часть «Битвы» – один из немногих фрагментов фрески, точно принадлежащий кисти художника – знаменовала конец деятельности Пьеро в хоре церкви Сан Франческо. При движении сверху вниз «явные линеарные очертания во флорентийском вкусе» (как Лонги повторял в 1950 году) уступают место усиливающейся яркости красок95.

Критерий, основанный на стилистической эволюции, позволил Лонги выстроить хронологию недатированных творений, таких как «Богоматерь Рождения» в Монтерки, «Воскресение» в Сансеполькро, «Магдалена» в кафедральном соборе Ареццо. Соответственно, первые два изображения он связывал с началом и кульминацией (или состоянием, близким к кульминации) цикла в Ареццо, последнее – с непосредственно следующим за этим временем96. Более сложна проблема «Святого Луки» из церкви Санта Мария Маджоре. Это изображение Лонги считал единственным свидетельством о деятельности Пьеро в Риме и предлагал две альтернативные датировки: 1455 год, во время паузы при создании цикла в Ареццо, или 1459 год. Колебания были связаны с тем, что Вазари упоминает лишь одно длительное путешествие Пьеро в Рим – при Николае V, то есть между 1447 и 1455 годами. Между тем присутствие Пьеро в Риме точно документировано лишь в случае 1459 года, во время понтификата Пия II97. Таким образом, существуют две возможности: или Вазари путает Николая V с Пием II, как заставляет предположить другое его утверждение – о том, что Пьеро уехал из Рима, дабы вернуться в Борго «после смерти матери» Романы, которая в самом деле скончалась 6 ноября 1459 года98; или он указывает на первую из поездок, о которой, в отличие от второй, до нас не дошло никаких документальных свидетельств.

Теперь Лонги предположил, что Пьеро заступил на место Биччи ди Лоренцо сразу после смерти последнего в 1452 году и «в основном» закончил цикл до поездки в Рим в 1459 году. В то же время с точки зрения стиля, Лонги соотносит «Святого Луку» с первой фазой работы над фресками в Ареццо, точнее с фресками второго уровня («Встреча Соломона с царицей Савской» и «Обретение и испытание истинного креста», ил. 4 и 10)99. Все это заставляет по необходимости исключить, что «Святой Лука» мог быть создан в 1459 году, – разумеется, если мы не ставим под сомнение его место в эволюции стиля Пьеро или же даты начала и завершения цикла. Однако Лонги не решается однозначно уравнять во времени «Святого Луку» и гипотетическое пребывание Пьеро при дворе Николая V. По его мнению, речь идет о «хронологической тонкости», несовместимой со сложной задачей определить «ad annum порядок выполнения цикла аретинских фресок»100. В действительности, дело здесь не в «тонкости», а в совместимости различных выдвинутых гипотез. «Святой Лука» находится в Риме, а не в Ареццо или вблизи него, и поэтому для этого изображения проще разыскать более или менее достоверные документы внешнего происхождения. Существенно, однако, что именно в данном случае Лонги испытывает трудности с переводом условной хронологии, тщательно выстроенной на стилистических основаниях, в хронологию абсолютную и, так сказать, календарную. Впрочем, здесь уместно задаться вопросом, каким может быть фундамент абсолютной хронологии, в которую Лонги считал необходимым вписать деятельность Пьеро в Ареццо (1452 – ante 1459). Конечно, ее истоки – не в стилистической последовательности, идентифицированной внутри цикла. Так, фрески в Римини, датированные 1451 годом, дают нам точную границу post quem; однако с какой скоростью изменялся стиль Пьеро в эти годы, никто сказать не может. Никак нам не помогут и творения, которые, как считал Лонги, созданы одновременно с различными стадиями работы над циклом в Ареццо, – «Богоматерь Рождения», «Воскресение» и так далее – поскольку ни одно из них не датировано.

Совсем иную датировку, как условную, так и абсолютную, предложил Кларк. Начнем с первой. Согласно внутренней хронологии, воссозданной Лонги, два люнета, а затем и прочие ряды изображений, создавались за аналогичные, почти синхронные отрезки времени; из этого следовало, что Пьеро работал на одном-единственном помосте, занимавшем целый хор. Кларк, основываясь на различной доле участия других художников в росписи, практически ничтожной в правой стороне фресок и, напротив, весьма значительной в левой (уже Лонги признавал это), выдвинул гипотезу о двух помостах и двух фазах работы, отличных друг от друга: первая велась самим Пьеро, вторая – по большей части помощниками101. Безусловно, эту гипотезу необходимо отбросить. Во-первых, потому что возведение двух помостов, более дорогих и менее надежных, кажется маловероятным; во-вторых, поскольку большое участие помощников в росписи левой части капеллы объясняется куда более простым образом – можно предположить, что Пьеро почти в одиночку работал в то же самое время над правой частью. Следовательно, пока Пьеро рисовал «Смерть Адама» (ил. 2) и пророка справа (которые, как все признают, написаны им самим), помощники выполнили добрую часть фрески «Ираклий возвращает истинный крест в Иерусалим» (ил. 9) и целиком создали пророка слева, и так далее. (Это, разумеется, не помешало Пьеро также поучаствовать в создании фресок с левой стороны, минимальным образом в «Битве Ираклия с Хосровом», максимальным – в «Обретении и испытании истинного креста», ил. 11 и 10; почти полная аутентичность последней сцены уравновешена, на том же уровне, поручением помощникам выполнить обе панели сбоку от большого окна102.) Ко всему этому следует добавить убедительные соображения стилистического характера, сформулированные Лонги, которые побуждают отвергнуть последовательность, предложенную Кларком.

Как было сказано, она подразумевает перерыв в росписи правой и левой стен, который, по мнению Кларка (и здесь мы переходим от условной к абсолютной хронологии), совпадает с пребыванием Пьеро в Риме в 1458–1459 годах. Он начал работу в церкви Сан Франческо сразу после смерти Биччи ди Лоренцо (1452), прервал ее непосредственно после создания «Битвы Константина с Максенцием» (ил. 7) и отправился в Рим. Затем он вернулся к фрескам в 1459 году, доверив тем не менее помощникам большую часть изображений в левой части капеллы, и закончил их около 1466 года. Очерченная хронология базируется на датировке «Битвы Константина с Максенцием», которая, как считал Кларк, была выполнена в 1458 году, учитывая ее предполагаемую связь с «Битвой при Сан-Романо» Паоло Учелло, созданной около 1458 года103. Ясно, что речь идет об очень шатком основании с противоречивой датировкой, способной снабдить нас самое большее границей post quem, а отнюдь не датой с точностью ad annum. Эта гипотеза, бесспорно, послужила Кларку отправной точкой для важных рассуждений об иконологии, к которым мы вернемся позже.

К внутренней хронологии цикла, реконструированной Лонги, возвращается Баттисти. Вопреки Кларку, он считает, что помост явно был один. Однако если Лонги предполагал, что цикл оказался закончен до путешествия в Рим, то Баттисти утверждает, что Пьеро начал его уже после возвращения, около 1463 года. Причины, побудившие переместить абсолютную хронологию цикла вперед, разнообразны. Напомним основные из них (за одним исключением, к которому мы обратимся ниже). В 1473 и в 1486 годах Пьеро требовал заплатить ему должное за цикл в Ареццо. В этот момент он предъявил свои требования разным членам семейства Баччи, но только не наследникам Франческо. По мнению Баттисти, это доказывает, что в утерянном контракте не фигурировали имена ни Франческо, ни его детей; отсюда, в свою очередь, следует, что «по всей вероятности» Франческо был тогда «по какой-то причине недееспособным, отсутствовал» или уже умер. Однако его похороны прошли 28 марта 1459 года. В таком случае надо думать, что договор был подписан лишь после возвращения Пьеро из Рима104. Нелогичность этой цепочки из догадок очевидна: Пьеро не предъявил претензии наследникам Франческо просто потому, что они уже уплатили свою часть расходов на украшение семейной капеллы. Столь же безосновательной является попытка заключить, что сроки пребывания Пьеро в Ареццо невозможно распространить на период, предшествовавший 1458 году, из?за отсутствия документа о поручительстве, идентичного бумаге, оставленной брату Марко перед поездкой в Рим. Сам Баттисти первым признает, что «Ареццо находится очень близко от Сансеполькро», а посему Пьеро мог управиться со своими делами самостоятельно, даже если он и был занят работами в хоре церкви Сан Франческо. Другие причины, побуждающие возвести начало цикла приблизительно к 1463 году, когда Пьеро вернулся из Рима, кажутся не столько «излишне гипотетичными» (по словам самого Баттисти), сколько излишне голословными или даже маловажными.

На первый взгляд, некоторое значение имеет лишь присутствие в «Смерти Адама» (ил. 2) многих элементов, заимствованных из античного искусства. Однако даже это по необходимости не подразумевает путешествия Пьеро в Рим. Скажем, копии скульптуры Скопаса «Потос», чьи отзвуки заметны в фигуре обнаженного юноши, опирающегося на палку, были также доступны во Флоренции105. Здесь следует напомнить, что Баттисти предложил для «Крещения» (ил. 1) позднюю датировку – около 1460 года. Картина, напротив, восходит ко времени на пятнадцать лет раньше. Гипотеза основывается все на той же абсурдной посылке, согласно которой Пьеро мог получить сведения об античной скульптуре только в Риме в 1458–1459 годах, а не благодаря саркофагам, камеям, копиям или даже оригиналам, доступным в других местах106.

Почти одновременно с Баттисти другую хронологию предложил Гилберт. Он смешал косвенную датировку Лонги с абсолютной датировкой Кларка. Что до первой, то Гилберт различал три стилистические фазы, следовавшие друг за другом. 1) Люнеты («Смерть Адама» и «Ираклий возвращает истинный крест в Иерусалим», ил. 2 и 9), два пророка по бокам и «Перенесение (или точнее, как мы увидим, „Воздвижение“) священного древа» (ил. 3) справа от большого окна в глубине. В этих фресках контуры более акцентированы, жесты более драматичны (как на верхней, более старой части полиптиха Мизерикордия в Сансеполькро), у каждого из персонажей есть свои особенные черты лица (профиль дряхлой Евы), перспектива едва используется. 2) Два промежуточных уровня («Встреча Соломона с царицей Савской» и «Обретение и испытание Креста») и «Пытка иудея Иуды» (ил. 4, 10 и 8) слева от большого окна. Здесь впервые появляются характеристики, которые затем будут ассоциироваться с живописью Пьеро в целом: бесстрастность фигур, торжественность композиции, сложность перспективы, подчеркнутая присутствием зданий. 3) «Благовещение» и «Сон Константина», а также два нижних уровня («Битва Константина с Максенцием» и «Битва Ираклия с Хосровом») (ил. 6, 5, 7 и 11). Основной интерес Пьеро уже направлен, по стопам фламандцев, к изображению световых эффектов.

Реконструкция Гилберта не отличается особенной новизной в сравнении с версией Лонги, хотя он тверже настаивает на появлении ближе к концу цикла иной стилистической фазы (третьей) и углубляет разрыв между промежуточными уровнями и тем, что им предшествовало (соответственно вторая и первая фазы). Наоборот, чрезвычайно важна гипотеза о соотнесении этого разрыва с путешествием в Рим в 1458–1459 годах.

Гилберт считает, что большая значимость архитектуры во «Встрече» и «Обретении» (ил. 4 и 10) стала итогом посещения Альберти и в целом придворной среды Пия II107. Таким образом, жизнь в Риме разделила деятельность Пьеро в Ареццо надвое, согласно гипотезе, прежде сформулированной Кларком. Тем не менее, в отличие от Кларка, Гилберт, следуя Лонги, предполагает, что помост был один и позволял Пьеро и его помощникам одновременно вернуться к прерванному труду с обеих сторон хора.

Стремясь определить начало и конец цикла об истинном Кресте, Гилберт обратился к алтарю, расписанному Пьеро для августинианцев из Сансеполькро более или менее в тот же период (между 1454 годом, которым датирован контракт, и 1469 годом – датой последней оплаты). Конечно, и в этом случае сроки выполнения работ неясны. Тем не менее Гилберт указывает вероятную границу post quem для августинского алтаря – весна 1455 года. Так, договор относился к октябрю 1454 года, а в январе 1455 года Пьеро в Сансеполькро отсутствовал, как следует из напоминания, сделанного ему местным братством Мизерикордия, чтобы он вернулся к полиптиху, заказанному ему десятью годами раньше108. Таким образом, «Святой» из коллекции Фрика, единодушно почитаемый за самую старую из сохранившихся частей августинского полиптиха (центральная часть утеряна), по мнению Гилберта, создавался одновременно с первой фазой работы над циклом в Ареццо – люнетами. Следует ожидать тогда и предложения передвинуть вперед датировку люнетов и принять 1455 год как границу post quem. Однако Гилберт, наоборот, не слишком последовательно утверждает (как делал еще Кларк), что деятельность Пьеро в Ареццо началась около 1452 года и завершилась пятнадцатью годами позже109.

4

Широкий консенсус, которого удалось достичь вокруг предложенной Лонги гипотезы о внутренней хронологии (за исключением немногих возражений, среди которых, в частности, см. точку зрения Кларка), контрастирует с тотальным расхождением во мнениях исследователей в том, что касается начала и окончания работы над циклом в абсолютных, календарных терминах. Предмет несогласия – небольшое количество лет: семь, восемь, максимум десять. Однако речь идет о решающих годах. Гипотеза о том, что самое важное произведение Пьеро было создано до (Лонги), после (Баттисти) или до и после (Кларк, Гилберт) путешествия в Рим и пребывания при дворе Пия II, в каждом из случаев подразумевает очень разные интерпретации творческого пути Пьеро.

Мы предлагаем вновь проанализировать проблему, используя метод, уже опробованный на «Крещении» (ил. 1): совокупный анализ иконографии и обстоятельств заказа.

Мы не знаем, когда сложилась иконографическая программа цикла в Ареццо. То есть нам неизвестно, была ли тема легенды об истинном Кресте задана уже Биччи ди Лоренцо и, следовательно, унаследована Пьеро вместе с заказом – или же, напротив (однако эта гипотеза намного менее вероятна), программа сформировалась лишь при смене исполнителя. В итоге даже такой ученый, как Лонги, как правило безразличный к вопросам иконографии, придавал решению этой проблемы «большое значение»110. На первый взгляд, действительно, кажется нелогичным, чтобы столь передовой, проникнутый гуманистической культурой художник, как Пьеро, приспособился к заданию написать цикл фресок на легендарный сюжет, частично дошедший в апокрифических евангелиях и затем разработанный Иаковом Ворагинским в его «Золотой легенде» («Legenda aurea»)111. Словно желая смягчить противоречие, Лонги заметил: даже если мы примем гипотезу, что Пьеро был вынужден работать с уже избранной прежде темой, он, бесспорно, заново ее интерпретировал, превратив священный рассказ в «эпопею о мирской повседневности» – в сцены из трудовых будней или придворной жизни, сражения, похожие на турниры, дневные или ночные пейзажи112.

Дабы оценить возможности новой иконографической интерпретации, созданной Пьеро (или его заказчиками), прежде всего следует напомнить, что тема легенды об истинном Кресте была традиционной и обычно (хотя и не исключительно) францисканской. Это подтверждает гипотезу, что именно аретинские францисканцы предложили ее Баччи для украшения стен самой большой капеллы в их церкви еще в период первого заказа Биччи ди Лоренцо. Два из трех циклов фресок о легенде, предшествовавших росписям в Ареццо (хотя и на несколько десятилетий), были созданы соответственно Аньоло Гадди (1388–1393) и Ченни ди Франческо (ок. 1410) для храмов францисканского ордена: Санта Кроче во Флоренции и Сан Франческо в Вольтерре. Пьеро в особенности внимательно изучил фрески Аньоло Гадди (иконография которых скопирована с работы Ченни в Вольтерре)113. Прежде чем сопоставить два цикла, будет уместно коротко изложить саму историю – по версии, рассказанной Иаковом Ворагинским в его «Золотой легенде», к которой обращались как Аньоло, так и спустя шестьдесят лет Пьеро.

Перед смертью Адам вспоминает, что архангел Михаил обещал ему чудотворное масло, которое спасет ему жизнь. Его сын Сиф отправляется на поиски масла к вратам рая, однако ангел дает ему ветвь, из которой изольется спасительное масло, но не раньше, чем через пять тысяч пятьсот лет. Сиф возвращается к отцу и находит его мертвым: тогда он сажает ветвь на его могиле. Из ветви произрастает древо, которое Соломон захотел использовать при строительстве храма. Тщетно, ибо всякий раз, как древо пилили, оно оказывалось либо слишком длинным, либо слишком коротким. Тогда его отвергли и положили над рекой Шилоах в качестве моста. Царица Савская на пути к Соломону видит древо, у нее возникает видение. Вместо того чтобы ступить на него, она почтительно преклоняет колени. Она пророчески говорит Соломону, что от этого древа придет конец царству иудеев. Стремясь помешать исполнению пророчества, Соломон приказывает сокрыть древо в овчей купели. Однако древо вновь всплыло на поверхность вод, его используют при сооружении креста, на котором распят Христос. Триста лет спустя, накануне битвы с Максенцием у Мульвийского моста, Константину предстает видение: ему является ангел, который призывает его сражаться под знаком креста. Таким образом Константин побеждает и становится римским императором; затем он обращается в христианство и посылает в Иерусалим свою мать Елену, дабы она нашла древо истинного креста. Единственный, кто знает, где оно находится, – это иудей по имени Иуда. Он не желает открыть место, и поэтому Елена приказывает бросить его в колодец. Иуду поднимают оттуда через семь дней, и он открывает, что крест погребен под храмом Венеры. Императрица Елена распоряжается снести его: так оказываются извлечены на поверхность три креста с Голгофы. Истинный крест удается распознать, поскольку прикосновение к нему воскрешает умершего юношу. Елена торжественно возвращает реликвию в Иерусалим.

Спустя три века древо похищает персидский царь Хосров. Он кладет его на алтарь рядом с символами идолопоклонства и славит как Бога. Восточный император Ираклий идет войной на Хосрова, побеждает его и обезглавливает. Он с большой пышностью возвращается в Иерусалим, однако обнаруживает, что городские врата чудесным образом закрыты. Они открываются лишь тогда, когда по подсказке ангела Ираклий повторяет смиренный въезд в Иерусалим Христа. Так реликвия креста возвращается в Гроб Господень.

Вся история разделена Иаковом Ворагинским на две части, которые соответствуют двум праздникам в церковном календаре: обретению святого креста (3 мая) и воздвижению святого креста (14 сентября). К первому празднику относится та часть легенды, которая начинается со смерти Адама и заканчивается въездом императрицы Елены в Иерусалим с новонайденной реликвией. Ко второму – заключительная часть: кража реликвии Хосровом и ее возвращение в Иерусалим усилиями Ираклия.

В хоре церкви Санта Кроче Аньоло Гадди изобразил в шести фресках и двух люнетах восемь эпизодов легенды. Рассказ начинается с правого верхнего люнета (если смотреть, повернувшись спиной к алтарю) и продолжается вниз; далее он вновь открывается левым верхним люнетом и завершается на левой нижней панели. Повествование делится на следующие части:

1) «Смерть Адама»;

2) «Поклонение царицы Савской священному древу»;

3) «Перенесение священного древа»;

4) «Императрица Елена испытывает три креста»;

5) «Императрица Елена отвозит крест в Иерусалим»;

6) «Хосров похищает крест из Иерусалима»;

7) «Хосрову поклоняются подданные. Сон Ираклия»;

8) «Казнь Хосрова. Ираклий возвращает истинный крест в Иерусалим».

Цикл в Санта Кроче, в состав которого входит как обретение, так и воздвижение истинного креста, точно следует тексту «Золотой легенды», с одним исключением: ангел является Ираклию, а не Константину. При этом идентификация личности Ираклия114 несомненна, учитывая присутствие на той же самой и следующей панелях Хосрова.

Теперь перейдем к циклу в Ареццо. Там легенда о кресте разделена на десять фресок, точнее четыре большие фрески, четыре маленькие, два люнета и две фигуры не распознанных пророков. Все это распределено по двум боковым стенам и двум частям стен, которые располагаются по бокам от большого окна хора. Пьеро изобразил следующие сцены (ил. 2—11):

1) «Смерть Адама»;

2) «Перенесение священного древа»;

3) «Поклонение царицы Савской священному древу. Встреча Соломона с царицей Савской»;

4) «Благовещенье»;

5) «Сон Константина»;

6) «Битва Константина с Максенцием»;

7) «Пытка иудея Иуды»;

8) «Обретение и испытание Креста»;

9) «Битва Ираклия с Хосровом»;

10) «Ираклий возвращает истинный крест в Иерусалим».

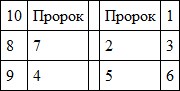

Сцены, приведенные выше согласно хронологии сюжета, расположены в пространстве следующим образом:

Это означает, что повествование (исключая фигуры двух пророков) начинается с верхнего правого люнета и завершается на верхнем левом люнете. Вдоль боковых стен сцены следуют друг за другом сверху вниз (на правой стене) и снизу вверх (на левой стене). Каждой большой фреске предшествуют, на частях стен сбоку от большого окна, маленькие фрески, находящиеся соответственно слева от правой стены и справа от левой стены. Таким образом, взгляд смотрящего направлен по двум траекториям: сверху вниз и слева направо (на правой стене); снизу вверх и справа налево (на левой стене).

Бесспорная логичность этого порядка позволяет увидеть, что так называемое «Возведение моста» – это «Установление древа креста» на реке Шилоах (ил. 3), которое в легенде непосредственно предшествует прибытию царицы Савской. Впрочем, здесь есть два явных исключения, которые видимым образом разрушают повествовательную последовательность: соседние фрески «Благовещение» и «Битва Ираклия с Хосровом» (ил. 6 и 11). Двойная перемена, должно быть, определялась (хотя непонятно, как именно) все более и более заметным отдалением Пьеро от традиционной иконографии цикла115.

Так, если мы проанализируем самые первые следы деятельности Пьеро в Ареццо – люнеты, – то увидим, что там изображены две сцены, которые, несмотря на разное положение в пространстве, соответствуют началу и концу повествования во фресках Аньоло Гадди в Санта Кроче: «Смерть Адама» и «Ираклий возвращает истинный крест в Иерусалим» (ил. 2 и 9). Оставим в стороне очевидные стилистические различия между двумя циклами, они нас сейчас не интересуют. В обоих случаях мы угадываем идентичную иконографическую программу – по всей видимости, ту же, что аретинские францисканцы, условившись с Франческо Баччи, предложили Биччи ди Лоренцо. Очевидно, Пьеро начал воспроизводить ее, разумеется оставляя за собой право на небольшие изменения. Однако начиная со среднего уровня в Ареццо появляются иконографические новации, которые наделяют весь цикл значениями, весьма далекими от первоначального замысла. Говоря это, мы не имеем в виду сцены повседневной жизни, изображенные в двух маленьких фресках по бокам от большого окна – «Пытка иудея Иуды» и «Перенесение священного креста» (ил. 8 и 3). Их можно интерпретировать как простые отступления от темы. Речь об элементах, которые указывают на самое настоящее обновление программы. Вот они:

1) сцена «Встречи Соломона с царицей Савской» (ил. 4);

2) превращение «Сна Ираклия» Аньоло Гадди в «Сон Константина» (ил. 5), ставшее еще более значимым в силу очевидной аналогии между композициями двух циклов;

3) сцена «Битвы Константина с Максенцием» (ил. 7);

4) изображение Константина в «Битве» с чертами восточного императора Иоанна VIII Палеолога (ил. 1116).

Все эти элементы, кроме, разумеется, последнего, мотивируются текстом «Золотой легенды». Тем не менее их включение, кажется, нельзя истолковать желанием всего-навсего следовать за рассказом Иакова Ворагинского. Посмотрим почему.

Наличие встречи Соломона и царицы Савской на изображениях легенды об истинном кресте полностью нетипично. Мотив часто появлялся в этот период на тосканских свадебных ларцах117, которые, как кажется, отдаленно напоминает структура композиции, избранная Пьеро. Художник преобразовал их готизированную пышность в строгий объемный и пространственный порядок118. Однако подлинный иконографический предшественник фресок в Ареццо обнаружен Л. Шнайдер119 – это плита на аналогичный сюжет, которую изваял Л. Гиберти в 1436 или 1437 году для восточных врат флорентийского Баптистерия (ил. 12). Краутхаймер интерпретировал ее как аллюзию на надежды, связанные с религиозным миром между христианскими церквями Запада (Соломон) и Востока (царица Савская). Он убедительно предположил, что тему Гиберти предложил Амброджо Траверсари, чей портрет также присутствует на плите120. То же истолкование, по мнению Шнайдер, релевантно для фресок Пьеро. Впрочем, следует отметить, что за двадцать лет ситуация постепенно менялась; как следствие, менялись и зашифрованные в сцене аллюзии. Когда в 1452 году врата Гиберти оказались открыты публике, плита могла восприниматься как напоминание о религиозной унии, достигнутой по итогам Флорентийского собора, а затем быстро распавшейся. На стенах в Ареццо встреча Соломона и царицы Савской обретала новое значение, так как захват турками Константинополя (1453) уже раз и навсегда связал религиозный союз с Востоком с темой крестового похода против неверных.

Теперь перейдем к Константину. Если в цикле Санта Кроче он не фигурирует, в отличие от его матери императрицы Елены, то в цикле в Ареццо ему посвящены две фрески: «Сон» и «Битва» (ил. 5 и 7). Именно наличие второй из них препятствует тому, чтобы считать первую простым исправлением «Сна Ираклия» Аньоло Гадди в соответствии с «Золотой легендой» – еще и потому, что Пьеро смешивает во «Сне» (ил. 5) два разных фрагмента, которые соответственно описывают явление ангела, указующего на крест в небе перед битвой на Дунае, и явление Христа с крестом в руках перед сражением на Мульвийском мосту. Здесь угадывается не столько желание достичь большего подобия с рассказом Иакова Ворагинского, сколько возможность придать необычайную значимость фигуре Константина. Это очевидно в «Битве» (ил. 7), которую Кларк интерпретировал как аллюзию на тему крестового похода121. Отсылка оказалась усилена отождествлением Константина и Иоанна VIII Палеолога – многажды подчеркнутым, но всегда в самых общих выражениях122.

5

Выходит, все эти элементы как будто указывают на появление (начиная со второго уровня) иконографической программы, связанной с крестовым походом, – каким образом, мы уточним ниже. Однако будем помнить, что на стилистическую новизну фресок второго уровня в сравнении с люнетами, все еще связанными с флорентийским линеаризмом, указывал Лонги. Гилберт, со своей стороны, увидел в архитектурных элементах, изображенных на «Встрече» и «Обретении» (ил. 4 и 10) и выдержанных в альбертианском ключе, результат пребывания Пьеро в Риме в 1458–1459 годах. Если мы примем эту гипотезу, то увидим, что иконографический и стилистический разрывы совпадают со сменой заказчика: 28 марта 1459 года прошли похороны Франческо Баччи. Скорее всего, ответственность за украшение семейной капеллы перешла к старшему из оставшихся в живых сыновей – Джованни (к этому времени первый сын Франческо Никколо уже был мертв)123.

Конечно, вполне вероятно, что именно Джованни предложил включить в цикл сцену «Встречи Соломона и царицы Савской» (ил. 4). Его личные отношения с Траверсари и в целом с группой, выступавшей за союз между церквями, легко объясняют отсылку к плите Гиберти, вышедшей из той же самой среды. Можно заметить, что жест согласия, эмоциональное ядро барельефа Гиберти (ил. 12) и фрески в Ареццо (ил. 4), с теми же символическими импликациями, намекавшими на союз церквей, встречался уже в изображении, которое камальдолийцы Ареццо заказали Пьеро, дабы косвенным образом почтить память Траверсари, – «Крещении Христа» (ил. 1).

Однако то, что нам известно о биографии и личности Джованни Баччи, не оправдывает присутствия в Ареццо Иоанна VIII Палеолога в облике Константина. Эта деталь, ключевая для идентификации иконографической программы цикла (или, лучше, ее окончательного смысла), объясняется вмешательством другого, намного более знаменитого человека – кардинала Виссариона.

6

Гипотеза о существовании некоей связи между Пьеро делла Франческа и Виссарионом уже выдвигалась другими учеными, хотя и подкреплялась, как мы увидим, туманными и не вполне убедительными аргументами124. Как бы то ни было в отношении фресок в Ареццо такой вопрос прежде не ставился. И тем не менее существует набор фактических сведений, который делает чрезвычайно правдоподобной гипотезу об участии Виссариона в разработке иконографической программы аретинского цикла.

Среди греческих прелатов, прибывших в Италию в 1438 году для участия в соборе, митрополит Никейский Виссарион, несмотря на свой молодой возраст (он родился в 1403 году), занимал очень видное положение. Его роль была важна как с точки зрения доктрины, так и в силу личных отношений, которые давно связывали его с императором Иоанном VIII Палеологом. В ходе дискуссий он мало-помалу сблизился с позициями западных богословов вплоть до того, что стал одним из наиболее убежденных сторонников унии с римской церковью125. Именно он, вместе с кардиналом Чезарини, торжественно возвестил об акте союза в соборе Санта Мария дель Фиоре 6 июля 1439 года. По возвращении в Константинополь он получил весть о своем назначении кардиналом-священником Санти Апостоли. Годом позже он вернулся в Италию, где и поселился окончательно, обретя несомненный религиозный, культурный и политический авторитет. В 1449 году он стал кардиналом-епископом сначала Сабины, а затем Тусколо; с 1450 по 1455 год он – папский легат a latere в Болонье, Романье и Анконской Марке; на конклаве 1455 года он едва не был избран папой. Дом Виссариона рядом с церковью Санти Апостоли, где он собирал и поручал переписывать большое число латинских и особенно греческих рукописей, служил настоящим центром римского гуманизма. Стремясь лучше изучить мышление Платона, он начал составлять опубликованное на латыни в 1469 году сочинение «In calumniatorem Platonis» («Опровержение клеветы на Платона»), направленное против Георгия Трапезундского.

Здесь не имеет смысла детально обозревать этапы биографии Виссариона. Важно напомнить о его назначении 10 сентября 1458 года протектором ордена миноритов126. Это и есть один из дошедших до нас фрагментов мозаики, которую мы восстанавливаем. Так, должность протектора делала абсолютно законным вмешательство Виссариона в работы по украшению капеллы Баччи в церкви Сан Франческо, в тот момент временно прерванные. Впрочем, вмешательство такого рода было не просто легитимным, но еще и вполне объяснимым в контексте отношений, завязавшихся, как мы полагаем, между Виссарионом и Джованни Баччи: не столько из?за должности в папской администрации, которую последний занимал в прошлом, сколько в силу родства (как мы теперь знаем) Джованни с гуманистом Джованни Тортелли, тогда уже ставшим библиотекарем Ватикана. В тот момент церковная карьера Тортелли почти уже подошла к концу; однако еще несколькими годами прежде он находился в плотном взаимодействии с Виссарионом, прежде всего через его секретаря Никколо Перотти127.

Все это делает вероятной прямую связь между Виссарионом и Джованни Баччи. При этом есть обстоятельство, делающее (или почти делающее) эту возможность достоверной.

В августе 1451 года, за несколько лет перед тем, как Пьеро приступил к работе над циклом в Ареццо, реликвия истинного креста, заключенная в украшенный изображениями футляр, прибыла с Востока в Италию. Ее привез константинопольский патриарх Григорий Мелиссен по прозвищу Маммас. Он укрылся в Риме, спасаясь от неприязни той партии, что выступала против союза церквей и не простила ему роли, которую он сыграл на флорентийском соборе десятью годами ранее128. Из-за падения Константинополя (1453) футляр с реликвией остался в Италии. Незадолго до смерти (1459) Григорий оставил его в наследство Виссариону, так яростно защищавшему союз церквей. В 1472 году, накануне отъезда во французскую миссию, престарелый и больной Виссарион оставил столь дорогую ему (ставшую уже предметом дарения «inter vivos» в 1463 году) реликвию в Скуола Гранде делла Карита в Венеции, ныне здание галереи Академии, где именно она сейчас и находится129. Итак, реликвия в прошлом была собственностью семейства Палеологов. На вмещающем ее футляре есть надпись на греческом языке, которая приписывается некоей царевне Ирине Палеолог, «дочери одного из братьев императора». Традиционно эту Ирину отождествляли с дочерью императора Михаила IX, ставшей императрицей в 1335 году. Однако сегодня в ней предпочитают усматривать племянницу императора Иоанна VIII, таким образом перенося датировку изготовления ковчега к началу XV века130

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.