«Рисованные поэмы» Анри Руссо и традиция французского лубка (Руссо и картинки из Эпиналя)

«Рисованные поэмы» Анри Руссо и традиция французского лубка (Руссо и картинки из Эпиналя)

Руссо родился и вырос в Лавале, старинном французском провинциальном городке. Квартира его отца, торговца скобяными изделиями, размещалась в башне городских ворот, прямо над лавкой. По воспоминаниям внучки Руссо, на стенах в гостиной висели фамильные портреты отца и матери, происходившей из рода потомственных французских офицеров – ее дед был полковником от инфантерии и получил много наград во время наполеоновских войн. Можно представить себе, что портреты предков, на которые смотрел маленький Руссо, являлись типичными образцами городского провинциального лубка, торжественно застылые, с напряженным взглядом и несколько искаженными пропорциями фигуры. Эти полупрофессиональные, полулубочные картины навсегда запечатлелись в памяти будущего художника-наива и обрели уже новую жизнь в его собственных портретах. Здесь они почти совсем утратили налет профессионализма, чем и раздражали посетителей салонов и первых критиков Руссо; их угловатость стала еще острее, а выражение лиц-масок все более напряженным, что не прошло мимо внимания будущих немецких экспрессионистов. Вряд ли Руссо сознательно старался подражать провинциальным портретам, запомнившимся с детства в родительском доме; впоследствии он редко приезжал в Лаваль, только на несколько дней, по делам семьи, которые его тяготили. Напротив, он бродил по Лувру, задерживаясь перед высокохудожественными произведениями, или пристально следил за работами засушенных в своем профессионализме современных ему академиков. Скорее, эти образы бессознательно запечатлелись в памяти художника, и их простодушная экспрессия, поразившая воображение в детстве, стала неотъемлемой частью собственной необычной наивной живописной манеры, не вступая в противоречие с образцами средневекового искусства, египетской пластикой и живописью Раннего Возрождения. Непритязательная лубочная стилистика придала «восточной» манере Руссо, как ее окрестили молодые художники-авангардисты, особый оттенок, сделала ее современной, насытила теми элементами повседневной городской культуры, которые стремилось освоить молодое искусство XX века.

Не менее важным связующим звеном между «вывесочным» искусством Руссо, а через него – профессиональным искусством грядущего столетия являются лубочные картинки из Эпиналя, расцвет производства которых падает на начало XIX века. Они наверняка имели хождение среди жителей Лаваля, и их также Руссо мог рассматривать в родительском доме, в гимназии и во время службы в армии в Анжере. Возможно, он доставал их и впоследствии, уже в Париже, наряду с почтовыми открытками и географическими атласами. В эпинальских картинках содержалось очень много привлекательного для художника-наива: многокрасочность рассказа, гротескная повествовательность, экзотика и сенсационность предлагаемого сюжета.

На известном листе с изображением Гаргантюа легендарный гигант-обжора сидит за столом, уставленным блюдами, на которых разложены целые коровы и телята; люди-лилипуты доставляют ему огромное количество всякой снеди и бочонков с вином. Гаргантюа подцепил на вилку теленка и подносит его к полуоткрытой красной пасти на огромном лице-маске, похожем на вырезанную из дерева марионетку с остановившимся взглядом и гигантскими усами, которые «длиннее и шире, чем крылья мельницы», как сказано в пояснительной надписи-легенде, расположенной под картинкой. Эта маска родственна многим лицам с картин Руссо: от знаменитых Игроков в мяч до полишинеля, которого держит в руке ребенок в белом платьице на его известном портрете. Внешнее сходство очевидно, и оно вряд ли является результатом простого совпадения, естественной, природной лубочности персонажей Руссо. Подобные лица-маски, которые уже от Руссо перейдут в творчество Леже, став отличительным признаком главных героев его поздних полотен, появляются только в тех картинах, которые для Руссо оказываются наиболее значительными. Их можно узнать в парном портрете Гийома Аполлинера и Мари Лорансен, особенно в базельском варианте портрета, что и вызвало первоначальное возмущение заказчиков; подобное лицо-маска взирает на нас с портрета Жозефа Брюммера (друг и заказчик Руссо, как и Аполлинер), сидящего с папиросой в руке в кресле посреди экзотического пейзажа. Вызывает недоумение и сам антураж этого портрета: Брюммер сидит как загипнотизированный в ярко-алом кресле на фоне кустов и деревьев со странными, словно вырезанными из жести листьями; он оказался в этом заколдованном лесу, подобно Ядвиге со знаменитой картины Мечта, неожиданно проснувшейся посреди джунглей на ярко-красном диване от звуков таинственной флейты. Такие же «лубочные» лица у футболистов, подбросивших алый мяч и застывших вместо паузы в игре в момент некоего таинственного ритуала. Ожившее лицо-маска со страшного лубка – у уже упоминавшегося полишинеля, дергающегося на веревочках в руках ребенка-монстра; наконец, у мертвого, но все еще пристально смотрящего на зрителя полуобнаженного мужчины в знаменитом полотне Война. Лубочная маска появляется не случайно: это не просто лубочный штамп со страшной сказочной картинки – ее Руссо использует как знак, эмблему, каждый раз требующую индивидуального прочтения, и маска эта возникла в его искусстве под непосредственным воздействием лубка, взята от него вполне осознанно. Такие марионеточные лица Руссо не мог встретить ни в Лувре, ни у уважаемых им академиков – их прототипы живы только в народной лубочной картинке.

Святая Соланж

Лубочная картинка из Эпиналя

Обращает на себя внимание и подпись под картинкой с Гаргантюа – прозаический лаконичный текст, просто и непосредственно излагающий историю жизни великого обжоры от рождения до смерти, так, как если бы речь шла не о легендарном персонаже, а о Наполеоне, короле австрийском и венгерском, или любом другом историческом лице с эпинальского лубка. Специфически лубочный прием словесного комментария к изображению и даже его характер, видимо, также были замечены и приняты Руссо как необходимое текстовое дополнение к его собственным полотнам. Очевидно, Руссо отметил внешне бесстрастный и лаконичный лубочный комментарий, оттеняющий гротескность изображенного, но одновременно и необходимый, констатирующий красочный сюжет, подобно газетной сводке. Нам известно несколько его собственных комментариев к картинам. Он ничего не писал на своих полотнах, кроме развернутой подписи, но комментирующие тексты посылал на выставки как документ вместо названия картины или одновременно с ним. Так, полотно из своей экзотической серии – Проголодавшийся лев – он снабдил следующей подписью: «Проголодавшийся лев видит антилопу; он набрасывается и пожирает свою несчастную жертву; пантера в стороне дожидается своей очереди, когда ей достанется ее доля. Хищные птицы кружат поблизости, стремясь ухватить кусочек мяса несчастного плачущего зверя. Солнце садится за горизонт»[59]. Простая, лаконичная и безусловно наивная подпись, как и в лубке, она поясняет картину, вводит сюжет в экзотический пейзаж. По тонкому замечанию одного из исследователей, она «звучит как голос диктора за экраном» во всей своей бесстрастной непритязательности. Французский текст этой и других небольших подписей к картинам Руссо воспринимается как маленькое стихотворение в прозе.

Анри Руссо. Спящая цыганка. 1897

Музей современного искусства, Нью-Йорк

Аналогичные подписи сделаны Руссо к картинам Спящая цыганка и Сон Ядвиги. Мечта, то есть к наиболее загадочным его произведениям. Текст к Спящей цыганке выглядит столь же описательским, «дикторским», лишь комментирующим изображение: «Бродячая цыганка, играющая на мандолине, поставив рядом свой кувшин, спит глубоким сном при поэтическом свете луны. Случайно мимо проходит лев, обнюхивает ее и не причиняет ей зла»[60]. В своем тексте Руссо не пытается анализировать загадочный сюжет и настроение картины, которую он сам относил к числу лучших своих произведений и предлагал ее мэру города Лаваля за 2000 франков – баснословную по тем временам цену за живопись. Как и в лубке, текст комментирует изображение: мы действительно видим заснувшую с дорожным посохом в руке женщину в экзотическом одеянии – из текста следует, что это странствующая цыганка; действие происходит ночью, при свете полной луны, и к цыганке приблизился лев, застывший около нее и не прикасающийся к ней. Как и в подписи под лубком, текст перечисляет все изображенное, давая каждому элементу свои имена, называя их. Подобно сочинителю лубка, Руссо как бы призывает: «Посмотрите, вот цыганка, вот луна, а вот лев». Он описывает картину, оставляя в стороне ее замысел и внутренний, поэтический смысл, так как подпись – снова маленькое стихотворение в прозе, само нуждающееся в истолковании. Поэт не обязан расшифровывать внутри поэтической ткани все ассоциативные связи между элементами стиха – это дело читателей, а в данном случае и зрителей, получивших картину вместе с авторским описанием. Поэтический комментарий не сделал полотно менее загадочным, напротив, своей лубочной непритязательностью еще более спровоцировал читателя и зрителя на расшифровку подсознательных ассоциаций на заре появления сюрреализма. Видимо, следует предположить, что и в данном случае Руссо сознательно обратился к лубочным приемам, использовал стилистику лубочного текста, чтобы создать должную атмосферу вокруг поэтического мира своих полотен. Первые критики салонов попались на удочку лубочных описаний его картин, объявив их прямым доказательством наивности и психологической несостоятельности Руссо. Но зато и в таком комментировании Таможенник проложил дорогу будущим авангардистам. Разве не напоминают приемы составления текстов Руссо, непосредственно восходящие к лубку, рисованные книги, появившиеся в среде парижских авангардистов в конце Первой мировой войны? Например, альбом Ф. Леже «Конец мира», текст к которому написал Б. Сандрар. На развороте альбома с имитацией странички из календаря с датой «31 декабря» и рисунками различных урбанистических форм и конторских вывесок черным шрифтом выведено начало следующего текста: «Бог отец в своем американском бюро. Он торопливо подписывает бесчисленные бумаги. Он в нарукавниках и с зеленым, снегозащитным козырьком на глазах. Он встает, зажигает огромную сигару, смотрит на часы, нервно прохаживается туда-сюда по кабинету, ходит и машинально стряхивает сигару…»[61]. И Леже еще раз прямо на рисунке записывает, как протокол, строчки: «он встает, зажигает огромную сигару». Тот же, что и у Руссо, прием воссоздания поэтического текста через описательное нанизывание лубка, но посредником между лубком и кубистами уже становится сам Таможенник. Его непритязательная, на первый взгляд, поэтика к моменту создания «Конца мира» уже признана и оценена представителями авангарда. Не случайно Аполлинер в 1914 году в своем журнале «Суаре де Пари» издал значительную часть литературного и эпистолярного наследия Руссо, обратив особое внимание на подписи к картинам.

Анри Руссо. Сон Ядвиги. 1910

Музей современного искусства, Нью-Йорк

Не менее проста и одновременно завораживающа подпись к знаменитому Сну Ядвиги, которому сам Руссо в салоне 1910 года дал подзаголовок «Мечта»: «Ядвига, сладко заснув, видит дивный сон; она слышит звуки флейты, на которой играет заклинатель. Свет луны падает на цветы и зеленую листву, а ядовитые змеи прислушиваются к веселым звукам флейты»[62]. Это одно из самых последних произведений Руссо, и текст к нему звучит наиболее поэтично, менее зашифрованно, хотя и сохраняет всю свою сказочную лубочную природу. Он как бы продолжает фразу, ранее сказанную Руссо Вильгельму Уде:

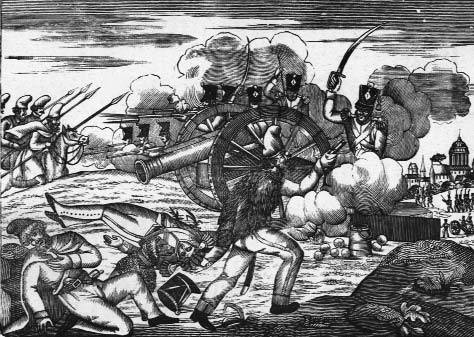

Оборона Парижа

Лубочная картинка из Эпиналя

«Это не я сам пишу мои картины, но моя бедная жена водит моей рукой с кистью, когда я сплю»[63]. Руссо имел в виду свою первую, давно умершую жену Клементину, происходившую из обедневшей парижской знати, которой он приписывал польское происхождение и называл ее Ядвигой. Очевидно, что картина Мечта имеет непосредственное отношение к этому визионерству Руссо и комментирующий ее текст является прямым на то указанием, сохраняя форму маленького стихотворения в прозе.

Но, пожалуй, самым ярким и лаконичным поэтическим текстом, вернее фразой, Руссо снабдил свое эпохальное полотно Война. В списке отправленных им в салон картин оно называется «Война», а ниже Руссо записал: «Она приближается, устрашающая, оставляя за собой отчаяние, слезы и руины»[64]. В основе этой фразы снова лежит лубочная легенда-указание: одного изображения было как будто мало. Руссо требовалось пояснение, стремительный, адресованный к изображению комментарий. Все остальное Руссо оставил на суд зрителя, не просто увидевшего картину один раз в салоне, но живущего под ее воздействием, вернее, под властью чар Руссо, его откровения, которое требовало изображения и записи, дабы стать доступным всем без исключения.

В данном случае реакция не замедлила последовать, и оценивший необычный талант Руссо другой, никем тогда не признанный, новатор – самоучка Альфред Жарри написал на это полотно свое собственное стихотворение в прозе, даже целую поэму, в которой каждая изобразительная метафора Руссо нашла свой поэтический эквивалент. Но Руссо было достаточно одной комментирующей фразы. В этом полотне не только текстовая легенда сближает его с лубком. У Войны, которая олицетворяет собой и Смерть в виде публичной девки, лицо-маска Гаргантюа с известного эпинальского лубка. Тот же полуоткрытый, все пожирающий рот. Растоптанные под копытами ее дьявольской лошади обнаженные и полуодетые мертвецы раскиданы у края картины в тех же позах, что убитые солдаты на лубках, изображающих знаменитые наполеоновские битвы, столь типичные для продукции Пеллерена в Эпинале. Руссо наверняка их любил и внимательно рассматривал: ему, участнику франко-прусской войны, где во время сражения он потерял часть уха, были д?роги эти простодушные патриотические лубки, прославлявшие французских солдат-защитников Парижа. Да и в родительском доме в Лавале, где чтили память доблестных участников наполеоновских войн, наверняка дети с увлечением разглядывали эпинальские картинки, на которых со всеми подробностями были запечатлены все этапы сражений. Не без прямого воздействия этих лубков появились и знаменитая Война, и уж конечно полотно Артиллеристы, где солдаты и офицеры расставлены за лафетом пушки как на лубочных военных гравюрах. Только у Руссо наивные полудетские картинки получили новую жизнь, а их персонажи превратились в героев современного городского мифа, занявших вскоре в искусстве XX века такое же место, как их предшественники в культуре XIX столетия.

Анри Руссо. Артиллеристы. 1893

Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк

В сознании Руссо запечатлелись очень многие персонажи и образы лубка. Знаменитые картинки с изображениями излюбленных французских святых были в каждом доме; эти крупные гравированные листы развешивались в детских и в притворах католических соборов, входя, как и «ех voto», в состав популярной церковной культуры. Наибольшей известностью пользовались лубочные картины Ф. Жоржена, на которых торжественно застыли святые со своими атрибутами, – это наиболее популярные лубочные образы первой половины XIX века. Привлекает к себе внимание изображение Св. Соланж – она застыла в длинном свободном одеянии с веретенами в руках на фоне кулисного пейзажа с лужайкой, по которой бродят коза и овцы. Облик Св. Соланж проглядывает в утрированных и искаженных чертах Музы Руссо со знаменитого парного портрета. Разумеется, в портрете Таможенника аполлинеровская Муза утратила какие-либо черты святости, но нужно учитывать, что при создании своего сложного образа Музы XX века Руссо пользовался не только произведениями древних и кватрочентистских мастеров, но и любимыми с детства лубками.

Вероятно, ему также была хорошо известна эпинальская картинка История Поля и Виргинии – лубочное переложение пользовавшегося большой популярностью в начале XIX века романа. В последней сцене-финале романа на берегу моря изображена распростертая Виргиния, выброшенная волнами после кораблекрушения. Знаменитая спящая цыганка на картине Руссо лежит на берегу ручья в той же самой позе.

И снова это нельзя считать простым совпадением, неумением мастера лубка и Руссо изобразить лежащую фигуру в более естественной позе.

Очевидно, в данном случае Таможенника привлекла эстетика лубка, поэтичность позы Виргинии при всей ее условности, романтическая таинственность персонажей эпинальской картинки. И задумав свою картину-сон, он воспользовался лубком наравне с салонными композициями Жерома. Прославленный академик и безвестный мастер лубка в равной степени послужили ему прототипами для создания собственной мифологии.

В портрете первой жены в рост, который сам Руссо любил больше всего и на знаменитых вечерах у себя в мастерской всегда, смотря на него, играл на флейте, угадываются позы барабанщиц и гренадерок с популярной эпинальской картинки Компатриотки, появившейся после наполеоновских войн. Карикатурные женские фигурки с лубка обрели в портрете-монументе Руссо, возможно, написанном уже после смерти «Ядвиги»-Клементины, строгую торжественность, но лубочные персонажи, видимо, крепко утвердились в его художественном сознании. Даже образ самого Руссо со знаменитого пражского Автопортрета имеет нечто общее с персонажем с палитрой и кистями в руке из лубка Кредит умер, его убили злостные неплательщики. Может быть, сам Руссо невольно отождествлял себя с лубочным персонажем и старался сохранить не только в живописи, но и в жизни его облик и манеру держаться.

Многофигурные композиции Руссо, такие как висевшая на стене в мастерской Пикассо Представители иностранных держав, пришедшие приветствовать Республику в знак мира или Сама Свобода приглашает художников принять участие в 22 Салоне Независимых, несомненно, восходят к лубку, в них прямо использована стилистика эпинальских картинок, гравировавшихся по случаю какого-либо значительного многолюдного события, отмечавшегося в городе, например Процессия в день праздника Господня. На картине, где забавные, равномерно ритмически расставленные «черные» фигурки тащат под мышкой свои картины в Салон Независимых, текст с именами художников введен в саму композицию. Это уже чисто лубочный прием: на белом картуше, который держит в лапах лев – в данном случае олицетворение Независимости, – написаны имена представленных в салоне художников:

«Вальтон (имеется в виду Ф. Валлотон. – М.Б.), Синьяк, Каррьер, Вийетт, Люс, Сера, Ортиц, Писсарро, Жоден, Анри Руссо и т. д., и т. д., и все прочие конкуренты». Здесь прямое называние персонажей и одновременно это шуточная запись. Как и в ряде других полотен, торжественность и серьезность сочетаются у Руссо с мягкой иронией, дружеской шуткой, и найти правильную интонацию помог ему лубок. Старая добрая эпинальская картинка наряду с уличными вывесками и рекламами стала тем художественным средством, с помощью которого Руссо удалось создать свой удивительный, полубалаганный и полувеличественный, исполненный глубокого лиризма поэтический мир.

На манер эпинальской картинки Руссо в качестве сопроводительной легенды к своим полотнам давал не только прозаические, но и поэтические тексты. Известно, что такой текст был приложен к уничтоженному портрету Альфреда Жарри. До нас дошло другое стихотворение, написанное к несохранившейся картине Философ. Привожу его в подстрочном переводе:

На манер великого философа

Диогена,

Правда, и не сидя в бочке,

Я брожу как Вечный Жид

по земле,

Не боясь ни воды, ни ветров.

Семеня и не выпуская изо рта

своей старой трубки,

Презирая и громы и молнии,

Чтобы заработать себе на хлеб,

Несмотря на то, что дождь

заливает землю,

Я ношу на спине без тени

упрека

Анонс независимого журнала «Л’Эклер» («Молния»)[65].

Налицо шутовской лубочный характер текста о Философе и одновременно перефразировка легенды с известного лубка Странствующий Жид.

Я иду, не останавливаясь,

Ни здесь, ни там:

В любую погоду, в пургу или

под солнцем,

Я иду, не останавливаясь…

Я иду через моря

И через реки, через потоки

И леса, через пустыни

И горы, через холмы

И озера, через долины и

пастбища,

И каждый путь мне хорош…

И люди не видали никогда

Такого бородача…[66]

Руссо в своем тексте прямо указывает на этот лубочный персонаж; очевидно, что ему был хорошо известен текст под картинкой. Можно догадываться, что и сама картина Философ была решена иронически, с привнесением современных и понятных в окружении Независимых деталей, таких как анонс журнала «Л’Эклер», приклеенный на спине у этого новоявленного «Вечного Жида». Вероятно, в картине был намек на бедственное положение самого Руссо, который, уже выйдя на пенсию и выставляясь в Салоне Независимых, вынужден был подрабатывать клерком и переписчиком в их газете «Пти Паризьен». Лубок Странствующий Жид дает еще один ключ к подобному прочтению несохранившейся картины Философ. В его стихотворной легенде есть слова толпы, взирающей на странного старца:

«И люди не видали никогда такого бородача…». Борода Руссо всегда была его отличительным признаком, главным элементом театрализации его внешнего облика наряду с черным сюртуком и бархатным беретом. Вспомним строчки из его знаменитой и столь же мистифицированной «Автобиографии»: «Как отличительный признак он носит бороду лопатой и является участником Салона Независимых в течение ряда лет, веря, что абсолютная свобода творчества вознаградит смельчака…»[67]. Можно предположить, что и картина Философ была не менее автобиографична, лубочна по изобразительной стилистике и тексту и пронизана мягкой иронией.

Вероятно, Руссо любил и такие эпинальские картинки, как, например, Молоденькая мельничиха, от души радовался непритязательным старинным народным песенкам, которые на них гравировались. Ведь известно, что он сам с удовольствием исполнял такие песенки на своих вечерах, это слышали и Аполлинер, и Сальмон, и Делоне. Он сочинял сам и песенки, и музыку к ним, являясь в этом жанре непосредственным предшественником Эрика Сати. Но в отличие от начинавших пользоваться известностью у парижан шансонье из артистического «Ша нуар» или других монмартрских кабачков, Руссо никогда не доходил ни до прямой сатиры на правительство, ни до изысканного абсурдизма. Он оставался верен лубочной культуре своего родного квартала Плезанс, где жили не художники и музыканты, но народ попроще – простые ремесленники, лавочники, отставные вояки, с удовольствием распевавшие «Молоденькую мельничиху» или «Юную паромщицу», также героиню известного эпинальского лубка. Руссо подрабатывал время от времени игрой на скрипке в саду Тюильри, где гуляющая публика с детьми с удовольствием слушала его старинные французские напевы. Таким образом, молодые Пикассо, Аполлинер, Жакоб, Сальмон имели возможность после изысканного монмартрского авангардизма погружаться в подлинный мир народной культуры на вечерах у папаши Руссо.

И когда Руссо обратился к написанию пьес-водевилей, перед его взором также стояли лубочные персонажи – герои с народных картинок, изъясняющиеся на языке лубка.

Анри Руссо. Представители иностранных держав, пришедшие приветствовать Республику в знак мира. 1907

Музей Орсэ, Париж

Темой для своей первой пьесы Руссо избрал любимое им многолюдное зрелище – Всемирную выставку в Париже в 1889 году. Пьеса так и называется: «Посещение выставки 1889 года». Всемирные выставки давали ему огромную пищу для наблюдений. Можно было целыми днями бродить по любимому Парижу и разглядывать гуляющие толпы, съезжающиеся во время этих по сути ярмарочных представлений со всей страны, из самых далеких ее окраин; следить за их поведением, изумляться вместе с ними разным заморским диковинам и переменам, произошедшим в последние годы в самой столице, подслушивать разговоры, обмен впечатлениями, подчас поражающими своей наивностью. Его любимые места прогулок – центральные авеню, Ботанический сад, Тюильри наполнялись совершенно новыми прохожими – будущими героями его картин и пьес и одновременно его будущими зрителями. Герои пьесы Руссо – супруги Лебожек, их служанка Мариетта и незамужняя девица Жоржетта приехали на Всемирную выставку в Париж из Бретани. Они никогда не были в столице и решились на это далекое путешествие под влиянием неугомонной Жоржетты. Визит в столицу начинается со сцены в дешевых номерах, где горничная, к своему ужасу, застает замешкавшегося господина Лебожека в комнате в одних подштанниках. Наконец, успокоившиеся супруги отправляются в свое сказочное путешествие по Парижу, где они тут же теряют в толпе соблазнившую их девицу Жоржетту. Их поражает все – обилие диковинных чужестранцев на улицах, среди которых на набережной Сены они встречают членов секты «аннамитов» в шляпах, с длинными волосами; тут же принимают их за женщин, и изумлению нет конца, когда они убеждаются, что это мужчины. Не меньшие сюрпризы поджидают их и в знаменитом Ботаническом саду. «Несмотря на то что это Ботанический сад, – пишет супруг Лебожек родственникам в Бретань, – здесь много диких зверей, и огромных. У одного гигантские лапы и шея, прямо настоящая шея и черный язык, и этот зверь показывает язык прохожим; он не воспитанный!» «А как оно скачет! – подхватывает супруга Лебожек. – Ну прямо на четыре метра каждый раз! Если бы я могла так скакать, мне бы не понадобился ни омнибус, ни железная дорога, чтобы добраться до Бретани!.. У другого зверя такие огромные лапы и такой маленький хвостик, что я не знаю, как он отмахивается от мух.

Анри Руссо. Нападение ягуара на лошадь. 1910

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

И это огромный зверь, огромный, с ушами, как у свиньи!.. И еще какая-то тварь, у которой два длинных зуба…»[68]. Таких зверей, которых описывают супруги Лебожек, можно встретить только на картинах самого Руссо да еще на старинных детских лубках с изображениями «невиданных» зверей. Подобное восприятие даже самых обычных, не заморских, никогда не виданных прежде животных присуще инстинктивному, наивному народному и детскому сознанию, и эту психологию вполне учитывал Руссо, создавая свои экзотические серии.

Супруги Лебожек еще в Бретани, перед отъездом, поставили перед собой две цели – обязательно попить фруктовой воды, которая бесплатно льется из новых фонтанчиков, установленных неким миллионером по всему Парижу, и посмотреть на инвалида с деревянной головой, живущего на покое в знаменитом Доме Инвалидов. Велико же их разочарование, когда они нигде не могут найти фонтанчиков с фруктовой водой – отовсюду льется только простая водопроводная. В этом эпизоде Руссо иронизирует над знаменитыми бронзовыми фонтанчиками, увенчанными девой, поставленными к моменту Выставки 1889 года в различных уголках Парижа и, конечно, в квартале Плезанс, по заказу банкира, пожертвовавшего средства на улучшение городской жизни. Руссо чутко реагирует на изменение облика любимого города, что находит отражение в «водевиле». Еще большее разочарование ждет его героев в Доме Инвалидов, где вообще никаких инвалидов нет. «Вероятно, они больные все, бедные», – делает предположение госпожа Лебожек. Правда, у решетки все-таки стоит один инвалид с деревянной ногой, и это несколько успокаивает супругов.

Мягкий юмор, с которым написана пьеса, присущ самому Руссо – не только объекту, но и источнику многочисленных шуток и мистификаций, а живой народный язык его персонажей восходит как к непосредственным впечатлениям художника, так и к его прекрасному знанию с детства народных лубочных книжек.

Он написал еще две пьесы-водевиля, из которых одна – «Студент-зубоскал», – по-видимому, не сохранилась, а другая называется «Месть русской сиротки», и место действия ее неожиданно перенесено из Парижа в Петербург, в дом некоей госпожи Ядвиги. Так этот загадочный романтический персонаж возникает в литературном творчестве Руссо, правда, уже в ином, шаржированном обличье.

Пьесы, так же как стихотворные и прозаические подписи к картинам, чрезвычайно важны для более тонкого понимания все еще не раскрытого до конца смысла творчества странного Таможенника. Они подтверждают никогда не иссякавшую лубочную стихию его искусства, претворенную на рубеже XIX и XX веков в новую образную систему, сильнее всего подрывавшую выхолощенный академизм «прекрасной эпохи» с его претензиями на значительность и сухим, бесстрастным профессионализмом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Прием французского посла в Венеции

Прием французского посла в Венеции 1725–1726. Государственный Эрмитаж, Санкт-ПетербургОбязанностью «первого ведуста», каким был тогда Антонио Каналь, прозванный Каналетто, было запечатлеть все выдающиеся события в жизни города — торжественное прибытие послов,

Теодор Руссо (1812–1867)

Теодор Руссо (1812–1867) Просека. Лес л’Иль-Адам 1849. Музей д’Орсе, ПарижРуссо, глава барбизонской школы, вдохновляясь работами Рёйсдала и других голландских пейзажистов XVII века, а также Констебла, стремился создать во французской пейзажной живописи более свободный,

Анри Руссо (1844–1910)

Анри Руссо (1844–1910) Нападение ягуара на лошадь 1910. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, МоскваЖивопись Анри Руссо — это уникальное соединение наивности и некоторой неуклюжести, свойственной непрофессиональному искусству, с отточенным

Неприличные картинки

Неприличные картинки «Здесь должны быть элементы, похожие на волны... линии такие, волнообразные... и что-нибудь полупрозрачное», — дядя в костюме совершает руками плавательные движения.Наблюдаю это объяснение и вспоминаю старый кинофильм, где Ихтиандр плавает

«По поводу одной картинки»

«По поводу одной картинки» В 1883 году, на Одиннадцатой передвижной выставке появилась «Курсистка», одна из самых известных картин Ярошенко.Девушка в темном платье, пледе и круглой шапочке без полей (в «курсистской» шапочке), с книжками под мышкой бодро и (так и

Глава вторая КАРТИНКИ

Глава вторая КАРТИНКИ Как раз в год вторичной женитьбы Врубеля-отца горстка дерзких французов объявила войну повествовательной картине, противопоставив «книжному хламу старых академий» исключительно живописную стихию и презрительно окрестив «литературой»

«Таможенник» Руссо

«Таможенник» Руссо В течение нескольких лет «Салон независимых», следуя обычаю представлять всех, кто желал выставить свои картины, выносил на суд публики полотна скромного, небольшого роста человека по имени Анри Руссо, ушедшего в отставку служащего налогового

Истоки творчества Руссо и Пиросмани. Вотивная картина

Истоки творчества Руссо и Пиросмани. Вотивная картина При всей загадочности натуры Руссо, поражавшей современников смесью простодушия и лукавства, подчас граничившей с чем-то дьявольским, при обилии пустых мест в биографии, обросшей легендами и потому не дающей ясного

Поэт и Муза Анри Руссо

Поэт и Муза Анри Руссо Милый Руссо, ты слышишь нас Мы тебя приветствуем Делоне его жена мсье Кеваль и я. Пропусти наш багаж без пошлины через небесные ворота. Мы везем тебе кисти краски и холсты, Чтобы свой священный досуг в истинном свете Ты посвятил живописи и написал,

Соприкосновение «наивной» живописи Таможенника Руссо с профессиональным искусством его эпохи

Соприкосновение «наивной» живописи Таможенника Руссо с профессиональным искусством его эпохи Художников и критиков рубежа XIX и XX веков поражала откровенная «лубочность» формальных приемов Таможенника Руссо даже на фоне позднего импрессионизма, дивизионизма, фовизма

Анри Руссо и проблема примитивизма в европейском и американском искусстве рубежа XIX и ХХ столетий[99]

Анри Руссо и проблема примитивизма в европейском и американском искусстве рубежа XIX и ХХ столетий[99] План диссертацииВведениеИсторический очерк. Предполагается разбор первых теорий примитивного искусства и проблемы художников «воскресного дня», поставленной в начале