1974–1977 АРЖАНТЁЙ КАЙБОТТ И ШОКЕ АУКЦИОН И ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЫСТАВКИ ПАМФЛЕТ ДЮРАНТИ „НОВАЯ ЖИВОПИСЬ”

1974–1977

АРЖАНТЁЙ КАЙБОТТ И ШОКЕ

АУКЦИОН И ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЫСТАВКИ

ПАМФЛЕТ ДЮРАНТИ „НОВАЯ ЖИВОПИСЬ”

Термин „импрессионизм", придуманный в насмешку, вскоре был принят группой друзей. Несмотря на отвращение Ренуара ко всему, что могло создать видимость новой „школы" живописи, несмотря на нежелание Дега принять это определение на свой счет и несмотря на то, что Золя упорно продолжал называть их „натуралистами", — новое слово прижилось.

Насмешливое и неопределенное слово „импрессионизм" казалось не менее подходящим, чем любой другой термин, для того чтобы подчеркнуть общий элемент в их творческих усилиях. Ни одно слово не могло с достаточной точностью определить группу людей, поставивших свои собственные ощущения превыше любой творческой программы. Но какое бы значение ни имело это слово первоначально, его истинный смысл должен был быть сформулирован не иронически настроенными критиками, а самими художниками. Так в их среде — и, несомненно, с их согласия — родилось первое определение этого термина. Его предложил один из друзей Ренуара, который спустя некоторое время писал: „Стремление трактовать сюжет ради его живописного тона, а не ради самого сюжета, вот что отличает импрессионистов от других художников".[415]

Всеми силами стараясь это сделать и найти форму выражения, более близкую к их первому впечатлению от вещи, чем это делалось когда-либо раньше, импрессионисты создали новый стиль. Окончательно освободившись от традиционных правил, они тщательно разработали этот стиль, для того чтобы иметь возможность свободно следовать открытиям, сделанным их обостренной восприимчивостью. Поступая таким образом, они отказывались от претензий на воспроизведение реальности. Отбросив объективность реализма, они взяли один элемент реальности — свет, для того чтобы передавать природу.[416]

Этот новый подход к природе подсказал художникам необходимость постепенно выработать новую палитру и создать новую технику, соответствующую их попыткам удержать текучую игру света. Внимательное наблюдение за светом, определенно окрашенным в каждый данный момент, заставило их отказаться от традиционных темных теней и перейти к светлым краскам. Это привело их также к подчинению локального цвета, как абстрактного понятия, общему воздействию атмосферы.

Накладывая краски ощутимыми мазками, делая неясными очертания предметов, они сумели слить их с окружающей средой. Этот метод позволял им легко вводить одну краску в зону другой, не ослабляя и не теряя силы этой краски и обогащая таким образом колорит. Но главным образом множество раздельных мазков и их контрастность помогали вызывать ощущение подвижности, вибрации света и в известной степени воспроизводить их на холсте.[417] Более того, эта техника живых мазков казалась наиболее соответствующей их стремлению удержать быстро меняющиеся аспекты.

Поскольку рука медлительнее глаза, который быстро схватывает мгновенные впечатления, художникам необходима была техника, позволяющая быстро работать, чтобы дать им возможность поспевать за своими ощущениями.

Ссылаясь на эти проблемы, Ренуар имел обыкновение говорить: „На пленере всегда плутуешь".[418] Однако их „обман" состоял лишь в том, что из множества аспектов, предлагаемых природой, они делали определенный отбор для того, чтобы перевести чудеса света на язык красок, свести их к двум измерениям, а также для того, чтобы передать выбранный аспект тем цветом и тем способом, которые наиболее соответствовали их впечатлению.

Публика, очевидно, еще не была готова принять их нововведения, но импрессионисты и сообща, и каждый в отдельности, проверив свои методы, знали, что по сравнению со своими учителями Коро, Курбе, Йонкиндом и Буденом они сделали огромный шаг вперед в изображении природы.

Всеобщая враждебность не могла поколебать их убеждений, но она портила им жизнь. И все же они, ни разу не сворачивая со своего пути, стоически переносили положение, которое вынуждало их творить буквально в пустом пространстве. Если требовалось большое мужество для того, чтобы вступить на путь нищеты, то насколько же больше его требовалось, чтобы в течение многих лет продолжать делать невероятные усилия без какого бы то ни было поощрения. Необходима была большая сила, чтобы преодолеть свои собственные сомнения и продолжать работать, полагаясь только на самого себя. Без колебаний продолжали импрессионисты свою повседневную творческую работу в полной изоляции, подобно труппе актеров, играющей день за днем перед пустым зрительным залом.

Ни одно место, вероятно, не связано так тесно с импрессионизмом, как Аржантёй, где в то или иное время фактически работали все друзья и куда, в частности, в 1874 году отправились писать Мане, Ренуар и Моне.

После закрытия их выставки у Моне снова были неприятности с хозяином, и Мане через своих друзей нашел ему в Аржантёе новый дом. Ренуар часто посещал его, снова работая рядом с Моне, выбирая те же мотивы, а иногда и сам Мане проводил несколько недель в Аржантёе.

Именно в Аржантёе, где он наблюдал Моне за работой, Мане окончательно признал работу на пленере. Краски его стали светлее, мазок мельче, но, менее других заинтересованный передачей чистого пейзажа, он предпочитал изучать человеческие фигуры на пленере. Используя друзей в качестве моделей для своих композиций, он помещал их на фоне природы — садов и берегов реки, пытаясь достичь единства фигур с пейзажным окружением, — проблема, которая еще раньше занимала Базиля, Моне, Ренуара и Берту Моризо. Мане однажды писал в саду у Моне его жену и ребенка, сидящих под деревом, а слева был виден сам Моне.

Когда приехал Ренуар и застал Мане за работой, в то время как остальные позировали ему, он не смог устоять перед очарованием этой сцены. Он попросил у Моне его палитру, холст и краски, чтобы написать рядом с Мане тот же мотив. Моне впоследствии вспоминал, что Мане начал наблюдать за Ренуаром „уголком глаза и по временам подходил к его холсту. Затем, сделав гримасу, приблизился ко мне, чтобы прошептать мне на ухо, указывая на Ренуара: „Да у этого юноши совсем нет таланта! Вы же его друг, уговорите его, пожалуйста, бросить живопись".[419]

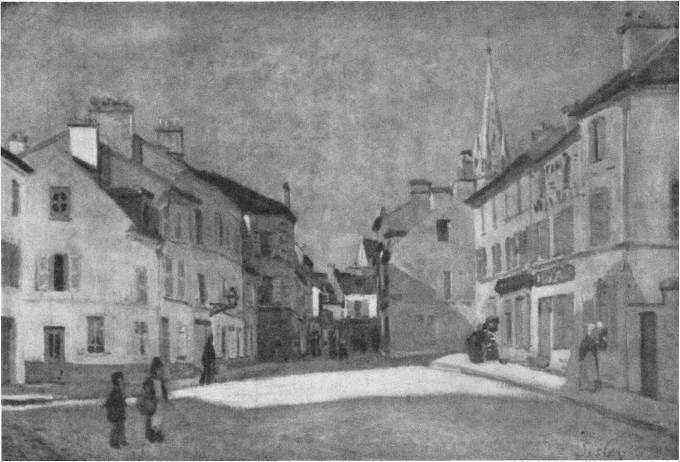

Сислей. Маленькая площадь в Аржантёе. 1872 г. Лувр. Париж

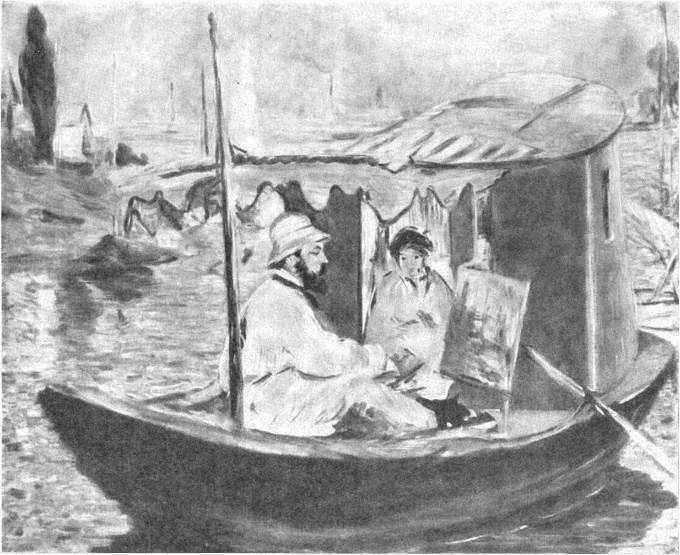

Мане. Клод Моне, работающий в лодке. 1874 г. Новая пинакотека. Мюнхен

Ренуар, однако, был очень доволен своим полотном, написанным за один сеанс, и поскольку на нем была изображена жена Моне, он тотчас же подарил его своему другу, который понемногу собрал целую коллекцию портретов Камиллы, выполненных им самим и Ренуаром.

Между этими тремя людьми существовала тесная дружба, пронесенная через все трудные и радостные дни. Тихое обаяние Камиллы, трезвые взгляды Моне и счастливая беззаботность Ренуара придавали этой дружбе особую интимность.

Если Мане недолюбливал Ренуара, хотя, конечно, не всегда так явно выказывал свое раздражение, как в момент соревнования перед одним и тем же мотивом, то он, безусловно, отдавал должное Моне и как человеку и как художнику. Сильный характер Моне и его талант, видимо, производили большое впечатление на Мане и внушали ему восхищение. В то время как Мане ничего не мог поделать с собой и очень заботился об отношении к нему публики, Моне, несмотря на все свои затруднения, проявлял великолепное равнодушие к успеху, и, невзирая на честолюбие, целиком был поглощен своим искусством.

В аржантейских картинах 1874 года Моне достиг большей светозарности, чем когда бы то ни было. Его палитра стала светлей и богаче, исполнение энергичнее. Он достигает эффекта не яркими акцентами на фоне общей строгой гармонии, как это делает Мане; вся гамма его валеров состоит из удивительно чистых, светлых тонов, среди которых доминируют наиболее интенсивные.

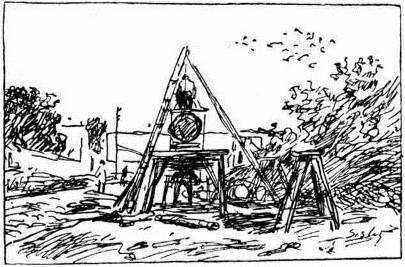

В течение лета, проведенного вместе в Аржантёе, Мане написал несколько портретов Моне и его жены, дважды изобразив их в плавучей мастерской Моне. Вдохновленный, вне всякого сомнения, знаменитым „Ботиком" Добиньи, Моне сконструировал такую же лодку, достаточно вместительную даже для того, чтобы спать в ней. Из этой плавучей мастерской он любил наблюдать эффекты света от утренней зари до вечерней.[420] Впоследствии Моне совершал на своей лодке настоящие путешествия и однажды, взяв с собой всю семью, проплыл вниз по Сене до Руана. Во многих картинах, написанных в Аржантёе, можно увидеть маленькое суденышко с деревянной кабиной синевато-зеленого цвета, стоящее на якоре среди лениво плывущих лодок.

Хотя Моне нигде не упоминает об этом, но, возможно, что сконструировать лодку помог ему сосед в Аржантёе, с которым он познакомился в это время.

Инженер Гюстав Кайботт был специалистом кораблестроителем и владельцем нескольких яхт; в свободное время он также занимался живописью. В результате их общей любви к живописи и к навигации между обоими вскоре возникла настоящая симпатия, которую Кайботт тотчас же распространил на Ренуара, и Ренуар с того времени часто отправлялся с ними в плавание по Сене.[421]

Богатый холостяк, спокойно живущий в окрестностях Парижа, обрабатывая свой сад, занимаясь живописью и конструируя корабли, Кайботт был скромным человеком, но его спокойное существование решительно изменилось под влиянием новой дружбы. Имеющий сходство с Базилем и по социальному положению, и по характеру, он обладал таким же ясным умом, бесстрашным подходом к явлениям жизни и глубокой честностью. Теперь ему надлежало занять в группе место, оставшееся вакантным со времени смерти Базиля, — место друга и покровителя. Он начал покупать работы Ренуара и Моне, приобретая их отчасти потому, что они ему нравились, отчасти из желания помочь. А помощь его зачастую была совершенно необходима.

Только Ренуар имел возможность время от времени продавать какие-то картины, потому что, помимо пейзажей, он писал также портреты и обнаженные фигуры, к тому же работы его обладали привлекательностью и очарованием, которые не могли отрицать даже те, кто вообще возражал против импрессионизма.

Торговец папаша Мартин, ворча, заплатил, например, 425 франков за „Ложу" Ренуара, выставленную у Надара, но в то же время наотрез отказался купить картины Писсарро. Он даже рассказывал всем и каждому, что Писсарро не выбраться на дорогу, если он будет продолжать писать в своем „тяжелом, обыденном стиле и грязной палитрой.[422]

Не имея возможности заработать на жизнь, Писсарро с женой и детьми уехал из Понтуаза, найдя убежище на ферме своего друга Пиетта. В то время как Дюран-Рюэль не был в состоянии помочь художникам и им все труднее и труднее становилось продавать свои работы, цены на все неустанно возрастали, угрожая их существованию.

„Здесь все дорожает самым страшным образом, — писала тетка Писсарро своему племяннику в Сен-Тома, — начиная с квартирной платы, которая возросла чуть ли не вдвое, и вообще все продукты. Новые налоги, введенные после войны, вызвали повышение цен на все товары. Чтобы дать тебе представление, скажу: кофе, за который мы платили по 2 франка фунт, теперь стоит 3 франка 20 сантимов, цены на вино поднялись с 80 сантимов до 1 франка за литр, на сахар — с 60 до 80 сантимов, мясо вообще недоступно, масло, яйца соответственно вздорожали. Благодаря строжайшей экономии мы не умираем, но живем очень плохо. В делах полный застой, и молодежь наша в печальном настроении".[423] Финансовое положение ассоциации, основанной художниками в начале года, тоже пострадало от общего кризиса. 10 декабря 1874 года Ренуар в письменной форме пригласил всех участников „Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, граверов и пр." на общее собрание, которое должно было состояться в его мастерской на улице Сен-Жорж, 35. Писсарро, находившийся в Монфуко у Пиетта, и Брандон, который заболел, не пришли. Присутствовали: де Молен, Кальс, Руар, Моне, Дега, Латуш, Бюро, Сислей, Робер, А. Оттен, Л. Оттен, Колен и Белиар; выбрав Ренуара председателем собрания, они выслушали сделанный им финансовый отчет. Ренуар поставил их в известность, что по уплате всех внешних долгов задолженность общества все еще равнялась 3713 франкам (деньги, внесенные участниками), в то время как в кассе оставалось только 277,99 франков. Таким образом, каждый член общества должен был дополнительно внести сумму в 184,5 франка для оплаты внутренних долгов и восстановления общего фонда. При таком положении вещей ликвидация общества оказалась неизбежной. Это предложение было поставлено на голосование и принято единогласно. Было решено, что сделанные участниками взносы за следующий год будут им возвращены. Тут же была выбрана комиссия по ликвидации общества, в которую вошли Бюро, Ренуар и Сислей.[424]

Мане. Аржантёй. 1874 г. Музей в Турине

Между тем Писсарро усердно занимался выработкой статута нового общества „Единение", куда должны были войти Сезанн, Белиар, Латуш и другие художники, не входившие в первую ассоциацию. И в самом деле, несмотря на первую неудачу, надо было продолжать борьбу и постараться победить враждебность публики. Публика меньше чем когда-либо проявляла интерес к искусству, а если и интересовалась, то исключительно академическими мастерами, чьи работы казались верным капиталовложением. „Нужен основательный запас мужества, чтобы не бросить кисть в эти времена пренебрежения и безразличия", — писал Буден другу.[425] В связи с их отчаянным положением Ренуар убедил Моне и Сислея, что наилучший путь заработать немного денег — это устроить распродажу их картин с аукциона в отеле Друо. Они пришли к этому решению в силу того, что ликвидация их общества и многочисленные новые трудности делали невозможной следующую выставку группы раньше осени 1875 года; видимо, они были не в состоянии ждать так долго.

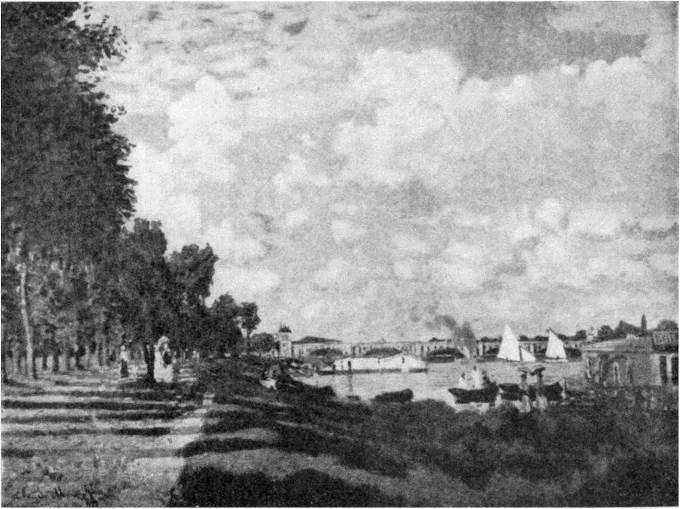

Моне. Бассейн реки в Аржантёе. 1875 г. Лувр. Париж

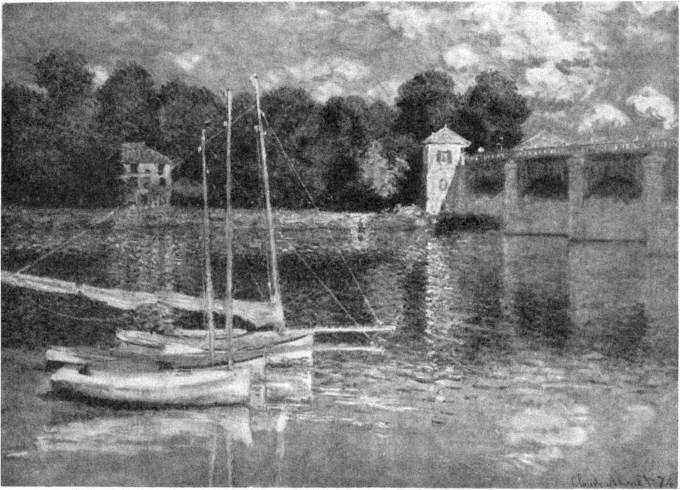

Моне. Мост в Аржантёе. 1874 г. Лувр. Париж

Сислей, происходивший из богатой семьи, стал свидетелем того, как его отец, в результате неудачных деловых операций и потерь, нанесенных войной и Коммуной, лишился состояния. Сейчас Сислей был так же беден, как остальные, и должен был содержать жену и двоих детей. К трем друзьям присоединилась Берта Моризо, которая в декабре 1874 года вышла замуж за брата Мане Эжена. По существу, она не нуждалась в деньгах, но не хотела оставаться в стороне, в то время как ее коллег ожидали новые испытания. Решив разделить с ними все, что ни уготовит им судьба, Берта Моризо смело приняла участие в этом рискованном предприятии.

Для того чтобы помочь им привлечь общественное внимание, Мане, по просьбе друзей, написал письмо Альберу Вольфу — критику „Figaro", которого все очень боялись, охотно читали, но не любили, и который называл себя самым остроумным человеком в Париже. Его острый язык в то время мог создать человеку репутацию или погубить ее. „Мои друзья гг. Моне, Сислей, Ренуар и госпожа Берта Моризо, — объяснял Мане, — устраивают выставку и распродажу картин в отеле Друо. Один из них доставит вам каталог и приглашение. Он попросил меня дать ему рекомендательное письмо к вам. Вы пока, быть может, еще не любите этой живописи, но вы ее полюбите. С вашей стороны будет очень любезно упомянуть о них в „Figaro".[426]

Заметка, которая впоследствии появилась в „Figaro", едва ли оправдала ожидания Мане. „Возможно, что это неплохое дело для тех, кто собирается спекулировать на искусстве будущего, — гласила она, — но со следующей оговоркой: импрессионисты производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок".[427]

Аукцион состоялся 24 марта 1875 года. Всего было представлено семьдесят три картины, из которых двадцать одна принадлежала Сислею, двадцать Моне, двадцать Ренуару, двенадцать Берте Моризо (в их числе семь пастелей и акварелей). В осторожном предисловии к каталогу Филипп Бюрти писал: „Любители живописи… помнят о выставке, организованной в прошлом году группой художников, систематически исключаемых из Салона… Эта выставка привлекла любопытных такого рода, с мнением которых считаются; независимые критики высказали свои пожелания так же, как похвалы. Весной нынешнего года опыт этот должен повториться. Надо надеяться, что самые разнообразные препятствия, с которыми столкнулась эта выставка, не отложат ее открытия до будущей осени". Разбирая выставленные произведения, критик писал: „Они похожи на маленькие кусочки зеркала жизни: подвижные и красочные, скромные и чарующие явления, отражающиеся в них, весьма заслуживают внимания и похвалы.[428]

Моне. Паруса в Аржантёе. 1872 г. Лувр. Париж

Распродажа, которой в качестве эксперта официально содействовал ДюранРюэль, превратилась в зрелище беспримерной жестокости. Аукционер, судя по его воспоминаниям, вынужден был вызвать полицию, чтобы помешать перебранкам перейти в настоящую драку. Публика, раздраженная заступничеством немногочисленных защитников несчастных участников выставки, хотела сорвать продажу и выла при каждом предложении цены.[429] Не имея возможности купить что-либо для себя, Дюран-Рюэль был бессильным свидетелем этого зрелища и видел, как картины его друзей фактически продаются за бесценок. Однако ему удалось выкупить для них какое-то число картин, когда предложенные цены едва покрывали стоимость рамы.

Относительно высокие цены получила Берта Моризо, в среднем по 250 франков за картину; из предложенных цен самая высокая была 480, самая низкая 80 франков. У Моне цены колебались от 165 до 325 франков, у Сислея от 50 до 300. Ренуар, как ни странно, получил самые низкие. Десять его картин не дотянули даже до 100 франков, и некоторые из них ему пришлось выкупить. Среди картин Ренуара был уменьшенный вариант его „Ложи", „Источник", который он решил сохранить, так как за него было предложено только 110 франков, и „Понт-Неф", проданный за 300 франков.

В результате распродажи чистых осталось 11 491 франк, включая стоимость картин, выкупленных самими художниками.

Таким образом, средняя цена за картину равнялась 163 франкам, и художники не только стали свидетелями того, как их работы продавались в два раза дешевле, чем раньше, но снова оказались мишенью для насмешек и оскорблений.

Среди немногих друзей, которые старались поднять цены и купили несколько картин, были Дюре и Кайботт. Но среди покупателей оказался также никому не известный человек, некий Виктор Шоке. Впоследствии он рассказывал, что хотел посетить выставку у Надара, но друзья убедили его не ходить. Они не сумели, однако, помешать ему прийти на этот аукцион, где он купил один из видов Аржантёя Моне. Когда позднее он был представлен художнику, то со слезами на глазах сказал: „Подумать только, что я потерял целый год, ведь я мог познакомиться с вашей живописью на целый год раньше! Как могли лишить меня такого удовольствия!"[430]

Скромный инспектор таможенного управления, Шоке имел душу подлинного коллекционера. Предпочитая делать открытия для самого себя, руководствуясь только собственным вкусом и удовольствием, он никогда не помышлял о спекуляции и совершенно не интересовался тем, что делают или думают другие.

Хотя его средства были весьма ограниченны, он за долгие годы любовно собрал на редкость богатую коллекцию работ Делакруа. Он никак не мог забыть, что тринадцать лет тому назад стареющий Делакруа отказался написать портрет его жены, и поэтому на этот раз не хотел рисковать. Обнаружив в работах Ренуара качества, напоминавшие ему его божество, он в тот же вечер после аукциона написал ему. „Он всячески хвалил мои картины, — вспоминал впоследствии Ренуар, — и спрашивал, не соглашусь ли я написать портрет госпожи Шоке".[431] Ренуар тотчас же согласился. Вскоре после этого он встретился с Шоке в его квартире на улице Риволи, окна которой выходили в Тюильрийский сад, для того чтобы договориться о сеансах.

Коллекционер просил его усадить жену на фоне стены, таким образом, чтобы в портрет попала одна из картин Делакруа. „Я хочу иметь обоих вместе, вас и Делакруа",[432] — объяснил он.

Ренуар был глубоко тронут искренностью, энтузиазмом и теплым отношением Шоке. Скоро между ними возникла тесная дружба, и Ренуар впоследствии написал два портрета самого коллекционера. Художник страстно желал познакомить нового покровителя со своими друзьями. Так развито было у них чувство товарищества, что ни один из них не думал только о себе, а всегда старался, чтобы и другие извлекли пользу из нового знакомства. Какую бы настоятельную необходимость продать картину ни испытывал любой из них, он, не задумываясь, делил с остальными членами группы выгоду от вновь найденного покупателя и даже советовал им, какие цены можно запрашивать.

Сам Мане иногда вывешивал у себя в мастерской картины своих коллег, где их могли увидеть возможные покупатели. И для Ренуара было совершенно естественным привести Шоке в маленькую лавочку Танги, чтобы показать ему несколько картин Сезанна.

Ренуар. Портрет Виктора Шоке. 1875 г. Частное собрание. Винтентур. Швейцария

Несмотря на свои скудные средства, Сезанн все же был обеспечен лучше других, так как он по крайней мере имел определенную сумму, на которую мог твердо рассчитывать. В 1875 году он жил в Париже на набережной Анжу, рядом с Гийоменом, в обществе которого по временам писал на набережной Сены. Ренуар знал, что ничто не могло так стимулировать Сезанна, как возможность найти нового почитателя.

В письме к матери Сезанн только что объявил: „Писсарро хорошего мнения обо мне, а я о себе еще лучшего. Я начинаю считать себя сильнее всех, кто меня окружает… "[433]

Но жил он еще более изолированно, чем другие, и имел еще меньше друзей, которые могли бы разделить это убеждение. Если бы работы Сезанна нашли признание у Шоке, он мог бы сыграть важную роль в жизни художника. И Ренуар угадал. У Танги Шоке тотчас же купил одну из картин Сезанна, воскликнув: „Как прелестно она будет выглядеть между Делакруа и Курбе".[434] Несколько позднее коллекционер через Ренуара познакомился с Сезанном, а тот, в свою очередь, в начале 1876 года привез Шоке на завтрак к Моне.

1875 год оказался очень тяжелым для Моне, и снова он вынужден был одалживать деньги у различных людей. Несколько раз он обращался за помощью к Мане и в июне написал ему: „Мне все труднее и труднее. С позавчерашнего дня у меня нет ни сантима, нет больше кредита ни у мясника, ни у булочника. Хотя я и верю в будущее, но вы сами видите, что мне очень тяжело в настоящем… Не можете ли вы послать мне обратной почтой двадцатифранковую бумажку? Меня это очень выручит в данный момент".[435] Осенью 1875 года Мане уехал на короткое время в Венецию и не мог прийти на помощь своему другу. Настоятельные просьбы были адресованы румынскому доктору де Беллио, купившему знаменитое полотно „Впечатление. Восход солнца", и Золя, романы которого начали расходиться. Это к Золя Моне писал в 1876 году:

„Можете ли вы и придете ли мне на помощь? Если завтра вечером, в четверг, я не уплачу 600 франков, мебель моя и все мое имущество будет продано, и нас выбросят на улицу. Из всей этой суммы у меня нет ни одного сантима. Ни одна из сделок, на которые я рассчитывал, не может быть заключена в данный момент. Я не в силах открыть правду моей несчастной жене. Я делаю последнюю попытку и обращаюсь к вам в надежде, что вы, быть может, сумеете одолжить мне 200 франков. Это та сумма, которая даст мне возможность получить отсрочку. Я не осмеливаюсь зайти к вам лично, увидя вас, у меня не хватило бы духу сказать вам о цели своего визита.

Пожалуйста, дайте мне ответ и никому не говорите об этом; тот, кто бывает в нужде, всегда виноват".[436]

По всей вероятности, в это же время Моне обратился также к доктору де Беллио: „Нельзя быть более несчастным, чем я. Все мое имущество продадут с молотка в тот момент, когда у меня была надежда устроить свои дела. Если меня выбросят на улицу и лишат всего, мне останется только одно — взяться за любую работу".[437]

Ренуар. Портрет Моне. 1875 г. Лувр. Париж

Бесспорно, друзьям Моне удалось помочь ему освободиться из тисков, но это не означало, что трудности его кончились. Когда родился второй ребенок, Моне должен был снова писать Золя: „Не можете ли вы помочь мне? В доме у нас нет ни сантима и сегодня нам не на что жить. В довершение всего жена моя больна и за ней требуется уход, она, как вы, быть может, знаете, родила прекрасного ребенка. Не можете ли вы одолжить мне два-три луи или хотя бы один?.. Если это вас не затруднит, я смогу расплатиться с вами через две недели. Вы окажете нам большую услугу, так как вчера целый день я пробегал, но не смог достать ни одного су".[438]

Начиная с 1875 года жена Моне была больна. Заботы и лишения ухудшили ее состояние. Когда она умерла в 1879 году, меньше чем через год после того, как родила второго ребенка, Моне в письме умолял де Беллио: „У меня снова к вам просьба: выкупите из ломбарда медальон, квитанцию я вам посылаю.

Ренуар. Дорога в лугах. 1875 г. Лувр. Париж

Это единственный сувенир, который еще удалось сохранить моей жене, и перед тем, как расстаться с ней, я бы хотел надеть ей его на шею".[439]

Однако, независимо ни от чего, Моне ни на минуту не прекращал работы. Глядя на рассвете на мертвую Камиллу, он, несмотря на все свое горе, почувствовал, что взор его прежде всего отмечает различные изменения цвета на ее юном лице. Прежде даже чем он решил в последний раз написать ее портрет, он своим инстинктом художника отметил синие, желтые и серые тона, наложенные смертью. С ужасом он ощутил себя узником своих зрительных ощущений и сравнил свою участь с участью животного, вращающего мельничный жернов.[440]

Жизнь Мане, напротив, была вполне обеспеченной, хотя он и страдал от неудовлетворенного самолюбия. Он проводил лето 1876 года в Монжероне, в сельском поместье коллекционера Гошеде. Там он снова повстречался с Каролюсом Дюраном, обитающим поблизости, и написал его портрет. Каролюс Дюран уже давно отказался от подлинного творчества и серьезной работы, став на путь легкого успеха. Благодаря своей ловкости он вскоре стяжал славу светского художника, и Мане не мог не восхищаться карьерой, которую сделал его коллега. В глубине души Мане сам жаждал такого же успеха. Завоевать признание толпы, занять общественное положение, получить медаль от жюри, а возможно, и красную ленточку Почетного легиона от правительства казалось ему главной целью художника его времени. Поскольку очень многие посредственности сумели добиться этой чести, он не понимал, почему он, стоящий выше их, в конце концов не может быть вознагражден таким же образом. Но несмотря на всю его решимость, время его еще не наступило. Для того чтобы предупредить отклонения, он послал в Салон 1875 года только одну картину, написанную в прошлом году в Аржантёе. Хотя картина эта и была принята, она снова вызвала яростные нападки и не заслужила одобрения публики.

Доблестный Кастаньяри еще раз восстал против тех, кто издевался над Мане, и написал: „Разве он не заслужил медали с тех пор как начал выставляться? Он — глава школы и оказывает неоспоримое влияние на определенную группу художников. Уже одним этим он завоевал себе место в истории современного искусства. В тот день, когда захотят описать завоевания или поражения французской живописи XIX века, можно будет пренебречь Кабанелем, но нельзя будет не считаться с Мане".[441] Но тем не менее официальное признание принадлежало Кабанелю.

Побуждаемый честолюбием, Мане старался сблизиться с теми, от кого зависел успех в Салоне: возобновил дружбу с Каролюсом Дюраном и даже начал портрет критика Альбера Вольфа, которому, впрочем, скоро надоело позировать. Несмотря на все усилия быть „принятым" в официальных кругах, Мане продолжал подчеркивать свою горячую симпатию к Моне. Он неоднократно помогал ему в трудные времена, так как из-за ограниченного числа своих сторонников Моне был вынужден постоянно обращаться к одним и тем же лицам. Если это был не Мане, Золя или де Беллио, то это были Дюре, Кайботт, Гошеде, певец Фор, издатель Шарпантье, начавший покупать картины импрессионистов, или Виктор Шоке.

Как бы сильно ни восхищался Шоке и Ренуаром и Моне, в подлинном восторге он был от Сезанна, который написал несколько его портретов, но еще не сделал ни одного портрета его жены. За долгие годы их дружбы Шоке к своей коллекции Делакруа, добавил значительное количество работ Сезанна, а затем дополнил ее и некоторым количеством работ других импрессионистов, в частности Ренуара и Моне.[442]

Встреча с Шоке была фактически единственной выгодой, которую извлекли импрессионисты из своего аукциона 1875 года. Жалкие цены, полученные на аукционе, по-видимому, убедили их в необходимости пересмотреть план устройства в этом же году еще одной групповой выставки, о которой в предисловии к каталогу сообщал Бюрти. Только в 1876 году они решились атаковать публику второй выставкой. Но число ее участников на этот раз было гораздо меньше, поскольку многие из тех, кто выставлялся прошлый раз, не пожелали снова компрометировать себя в обществе импрессионистов.

Де Ниттис не забыл, как плохо с ним обошлись, кроме того, он возлагал надежды на ленточку Почетного легиона и поэтому отказался. Астрюк и тринадцать других художников, в числе их Бракмон и Буден, поступили так же. Гийомен, которому работа не позволяла много заниматься живописью, не выставлялся. Не выставлялся и Сезанн, снова находившийся на юге и решивший послать картину в Салон. Но вскоре он сообщил Писсарро, что „получил письмо с отказом. Это и не ново и не удивительно".[443]

С другой стороны, друзья Дега — Лепик, Левер и Руар — выставлялись снова, и даже появилось несколько новых участников — Кайботт, Дебутен, Легро (все еще продолжавший жить в Англии, где в 1871 году с ним познакомился Писсарро), друг Дега Тилло и еще несколько человек.

Мане еще раз отказался присоединиться к своим друзьям, хотя в этом году жюри отвергло обе его картины, которые он послал в Салон: „Белье" и „Художник" — портрет Марселена Дебутена. Эва Гонзалес была принята и первый раз, выставлялась как „ученица Мане". Возмущенный отклонением своих картин,

Мане пригласил публику к себе в мастерскую, где в апреле 1876 года выставил отвергнутые полотна.[444]

Этот жест Мане удивил критику, которая насмешливо комментировала: „Жюри только что оказало ему услугу, отклонив два его произведения и восстановив тем самым его популярность среди мира художественной богемы. Но почему же не облагодетельствовать этими двумя произведениями выставку его собратьев и друзей — импрессионистов? Почему бы ему не объединиться с этой бандой? Это уже неблагодарность. Какой блеск придало бы присутствие Мане этой шайке пройдох в живописи, которые гордо называют себя импрессионистами и твердой рукой будут высоко держать знамя, вплоть до того дня, когда они наконец научатся рисовать и владеть кистью, если вообще такой день придет!"[445]

Импрессионисты, как и Мане, открыли свою выставку в апреле, в галерее Дюран-Рюэля, на улице Лепелетье. Она состояла из двухсот пятидесяти двух картин, пастелей, акварелей, рисунков и офортов двадцати художников. На этот раз, согласно сообщению Дега, адресованному Берте Моризо, каждый художник решил сгруппировать свои произведения, вместо того чтобы развешивать их вперемежку с другими.

Дега был представлен более чем двадцатью четырьмя работами, среди которых была его „Контора", написанная в Новом Орлеане. Моне выставил восемнадцать картин, многие из них были одолжены ему певцом Фором, который последовал совету Дюран-Рюэля и сделал значительные покупки. Один пейзаж ему одолжил Шоке. Картина Моне, привлекшая наибольшее внимание, называлась „Японка" и изображала молодую женщину в роскошно вышитом кимоно; она была продана за высокую цену — 2000 франков.

Ренуар. Голова натурщицы. Ок. 1876 г. Эрмитаж. Ленинград

Берта Моризо была представлена в каталоге семнадцатью работами. Писсарро прислал двенадцать картин, одна из них принадлежала Шоке и две Дюран-Рюэлю.

Ренуар выставил пятнадцать картин, из которых шесть принадлежали Шоке (одна из них была, по-видимому, его портретом).

Мане одолжил портрет Базиля, написанный Ренуаром в 1867 году. Выставлены были восемь пейзажей Сислея.[446]

Виктор Шоке не только согласился одолжить принадлежащие ему картины, но и сам лично „вышел на линию огня". „Надо было его видеть, — говорил Теодор Дюре, — он стал своего рода проповедником. Он сопровождал то одного, то другого знакомого посетителя, подходил ко многим незнакомым, стремясь заставить их разделить свои убеждения и испытываемые им восторг и наслаждение. Это была неблагодарная роль… Он встречал только улыбки и насмешки… Господин Шоке не отчаивался. Я видел, как он таким способом старался завоевать известных критиков и враждебно настроенных художников, явившихся на выставку с единственной целью поиздеваться".[447]

На выставку пришло меньше посетителей, чем в прошлый раз, но пресса была в такой же ярости, как и прежде. Хотя объявились критики, пытавшиеся в своих обозрениях отдать должное художникам,[448] общее отношение отразилось в широко читаемой статье Альбера Вольфа.

„Улице Лепелетье не повезло, — писал он в „Figaro". — После пожара Оперы на этот квартал обрушилось новое бедствие. У Дюран-Рюэля только что открылась выставка так называемой живописи. Мирный прохожий, привлеченный украшающими фасад флагами, входит, и его испуганному взору предстает жуткое зрелище: пять или шесть сумасшедших — среди них одна женщина — группа несчастных, пораженных манией тщеславия, собралась там, чтобы выставить свои произведения.

Многие лопаются от смеха перед их картинами, я же подавлен. Эти так называемые художники присвоили себе титул непримиримых, импрессионистов; они берут холст, краски и кисть, наудачу набрасывают несколько случайных мазков и подписывают всю эту штуку… Это ужасающее зрелище человеческого тщеславия, дошедшего до подлинного безумия. Заставьте понять господина Писсарро, что деревья не фиолетовые, что небо не цвета свежего масла, что ни в одной стране мы не найдем того, что он пишет и что не существует разума, способного воспринять подобные заблуждения… В самом деле, попытайтесь вразумить господина Дега, скажите ему, что искусство обладает определенными качествами, которые называются — рисунок, цвет, выполнение, контроль, и он рассмеется вам в лицо и будет считать вас реакционером. Или попытайтесь объяснить господину Ренуару, что женское тело это не кусок мяса в процессе гниения с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые обозначают окончательное разложение трупа!.. [449]

Сислей. Рыночная площадь в Марли. 1876 г. Музей в Маннхейме

И вот подобное собрание ужасов показывают публике, не задумываясь над тем, какие фатальные последствия это может иметь! Вчера на улице Лепелетье арестовали какого-то беднягу, который после посещения выставки начал кусать прохожих. Нет, на самом деле, этих сумасшедших следует пожалеть, щедрая природа наградила кое-кого из них большими способностями, и из них могли бы выйти художники. Но взаимно восхищаясь своим общим заблуждением, члены этой пустой, хвастливой, крайне посредственной группы возвели отрицание всего того, что составляет искусство, в принцип; они привязали старую цветную тряпку к половой щетке и сделали из нее знамя.

Поскольку они превосходно знают, что полное отсутствие художественного образования никогда не позволит им перешагнуть пропасть, отделяющую жалкие попытки от произведения искусства, они забаррикадировались своим неумением, равным их самодовольству, и каждый год перед открытием Салона вновь являются со своими позорными картинами и акварелями, чтобы заявить протест против великолепной французской школы, которая была так богата великими художниками…

Я знаю кое-кого из этих несчастных импрессионистов, это очаровательные, глубоко убежденные молодые люди, которые всерьез воображают, что нашли свой путь. Зрелище это угнетающе…"[450]

Снова попытка художников оказалась напрасной. И все же в то время, когда, казалось, не было достаточно резких слов, чтобы описать работы импрессионистов, их влияние дало себя знать даже в официальных картинах Салона. Кастаньяри первым признал этот факт, когда в 1876 году писал: „Отличительной чертой нынешнего Салона является огромное желание добиться света и правдивости. Все, что являет собой условность, неестественность, фальшь, не встречает одобрения. Я видел, как зарождалось это стремление вернуться к откровенной простоте, но не думал, что развитие его будет таким быстрым. Оно поражает, оно обращает на себя внимание в этом году. Молодые художники все до одного занялись этим, и толпа, сама того не подозревая, признала, что правда на стороне новаторов… Итак! Импрессионисты тоже вложили свою долю в это движение. Люди, которые побывали у Дюран-Рюэля и видели правдивые, полные жизни пейзажи, написанные господином Моне, Писсарро и Сислеем, не имеют в этом ни малейшего сомнения".[451]

Сислей. Наводнение в Марли. 1876 г. Лувр. Париж

Но изменения, происходящие в Салоне, несмотря на свою зависимость от импрессионизма, были лишь очень поверхностно связаны с ним. Новое поколение художников пыталось приспособить открытия импрессионистов к испорченному вкусу публики. Они создали гибридное искусство, если его вообще можно было назвать искусством, в котором академические концепции иногда сочетались с подобием импрессионистической техники. Они употребляли меньше битюмных красок, использовали иногда резкие мазки, но не для того, чтобы оставаться близкими к наблюдаемой на месте природе, а для того, чтобы придать умирающему академизму видимость новой жизни. Импрессионисты, вместо того чтобы выгадать на этом, скорее проигрывали, так как одобрение публики доставалось не им, а этим приспособленцам.

Вторая выставка мало чем изменила, вернее совсем не изменила их положения. Наоборот, некоторые внутренние разногласия начали ощущаться сильнее и превратились в серьезную угрозу их единству. Писсарро, вероятно, сообщал об этих делах Сезанну, который в то время находился в Эстаке, где писал два вида Средиземного моря для Шоке, присылавшего ему из Парижа газетные вырезки, касающиеся выставки. „Если бы я смел, — отвечал Сезанн на сообщения Писсарро, — то сказал бы, что ваше письмо пронизано печалью. Художественные дела идут плохо, я очень боюсь, что на вас это морально тяжело действует, но я уверен, что все это преходящие явления". Затем, комментируя некоторые разногласия с Моне и также высказываясь против включения в их выставку работ неимпрессионистов, Сезанн продолжал: „Устраивать слишком много выставок подряд — плохо. [Ренуар разделял это мнение.] К тому же люди, которые считают, что идут смотреть импрессионистов, увидят лишь соединение самых разных работ и в результате охладеют". Он добавлял: „Заканчиваю, повторяя вместе с вами, что, поскольку у многих из нас есть общая цель, будем надеяться, что необходимость заставит нас действовать сообща и что собственные наши интересы и успех сделают еще более прочными узы, укрепить которые зачастую не может добрая воля". Но в то же время Сезанн, информируя друга о своем решении продолжать посылать картины в Салон, несмотря на враждебную позицию жюри, объяснял: „Если окружение импрессионистов окажется выгодным для меня, я выставлю с ними лучшие свои вещи, а в Салон дам что-нибудь нейтральное".[452]

Если разногласия между Сезанном, Моне и Писсарро все еще оставались внутри группы, то несколько „еретические" взгляды Дега или по крайней мере то, что другие считали его взглядами, нашли путь в прессу, когда Дюранти опубликовал посвященный группе памфлет. Сделав предметом спора статью художника-писателя Фромантена, который с сожалением констатировал, что пленер в живописи начинает занимать незаслуженно большое место, Дюранти обсуждал вопрос „новой живописи" (он остерегся употребить слово „импрессионизм") в брошюрке под названием „Новая живопись. По поводу группы художников, которые выставляются в галерее Дюран-Рюэля".

Дега. Сидящая женщина. 1875 г. Институт Курто. Лондон

Сейчас невозможно установить, в какой мере брошюра Дюранти отражала мнение Дега, но совершенно ясно, что памфлет этот написан не художником, хотя многие и обвиняли его в этом. С того времени как двадцать пять лет тому назад Дюранти начал издавать свой журнал „Realism", он всегда с интересом подчеркивал некие общие тенденции в литературе и искусстве его времени.

Один из предшественников натуралистического направления в литературе, во главе которого теперь стоял Золя и в котором сам он занимал очень скромное место, Дюранти, подобно Гонкурам, обнаружил в окружающей его жизни сюжеты для реалистических романов, а также находил в ней мотивы для художников.

Еще в 1856 году он заявлял: „Я видел общество, различные события и действия, профессии, индивидуумы и среду. Я видел лица, жесты, которые поистине следовало живописать. Я видел движение групп, обусловленное взаимоотношениями между людьми, встречающимися в различных жизненных обстоятельствах — в церкви, в ресторане, в гостиной, на кладбище, на поле боя, в мастерской, в палате депутатов — везде. Большую роль играла разница в одежде, и она соответствовала разнице в лицах, поведении, чувствах и поступках. Все казалось мне устроенным так, будто мир был создан для наслаждения художника, для того, чтобы радовать глаз".[453]

Среди всех художников, друживших с Дюранти, один лишь Дега разделял его интерес к повседневной жизни, к точному изображению людей и вещей. После Курбе ему первому пришла мысль разрушить преграды, отделявшие мастерскую художника от окружающей жизни. Он также пытался изображать современных людей за профессиональными занятиями, в типичных для них позах и, по словам Дюранти, мог с помощью одного простого жеста передать целый ряд чувств.

Подходя к изобразительному искусству с общественных и литературных позиций, обусловленных его прежним поклонением Курбе, Дюранти, так же как Эдмон де Гонкур, прежде всего видел в Дега комментатора современной жизни. Именно это ограниченное, но искреннее признание его попыток и побудило Дега к дружбе с Дюранти. Возможно, конечно, что в результате этой дружбы какие-то мысли самого Дега способствовали формированию мыслей Дюранти. Однако это не значит, что художник направлял его перо.

После атаки на Школу изящных искусств, для которой он главным образом использовал цитаты из писаний Лекока де Буободрана, Дюранти начал доказывать, что новое художественное направление своими корнями уходит в более или менее недавнее прошлое. Он связывал его с Курбе, Милле, Коро, Шентрейлем, Буденом, Уистлером, Фантеном и Мане и даже включал в число его предшественников Энгра, который, сталкиваясь с современными формами, никогда не лгал, — утверждение, возможно, подсказанное ему Дега. Дюранти даже выражал надежду, что некоторые художники младшего поколения, инициаторы и их соратники, в последующие годы присоединятся к группе. Здесь, несомненно, сказались желания Дега.

Дега. Сидящая танцовщица. Пастель. Ок. 1895–1898 гг. Частное собрание. Париж

„Это большая неожиданность, — писал Дюранти, — в такое время, как наше, когда, казалось, уже больше нечего открывать… вдруг обнаружить внезапное возникновение новых идей… Новая ветвь выросла на старом стволе искусства". Затем он указывал на новые качества этой группы художников: „Цветовая гамма, рисунок и ряд оригинальных аспектов… В области цвета они совершили подлинное открытие, первоисточник которого нельзя обнаружить нигде… Открытие это, по существу, заключается в признании того, что сильный свет обесцвечивает цвета, что солнечный свет, отражаемый предметами, благодаря своей яркости имеет тенденцию свести эти цвета к тому световому единству, при котором семь цветов спектра превращаются в один бесцветный блеск, именуемый светом. Руководствуясь интуицией, они мало-помалу пришли к разложению солнечного света на его элементы и сумели снова восстановить его единство посредством общей гармонии цветов спектра, которые они щедро используют в своих полотнах. С точки зрения точности глаза, тонкости проникновения в колорит, это совершенно необыкновенный результат. Самый эрудированный физик не мог бы возразить против их анализа света".

Дега. Балерина на сцене. Пастель. 1876 г. Лувр. Париж

Обсуждая современный рисунок, Дюранти особенно хвалил Дега за новые концепции и идеи, а также защищал пленерную живопись от упреков в недостаточной завершенности, объясняя, что ее основная цель — это уловить мгновение. Но в резюме он показал половинчатость своего признания импрессионизма и сделал обидные оговорки, с которыми, видимо, был согласен и Дега. О группе художников он сообщал, что она состоит из „оригинальных, эксцентричных или наивных характеров, из мечтателей наряду с серьезными наблюдателями, наивных невежд наряду с учеными, стремящимися вновь обрести наивность неведения. Их живопись доставляет подлинное наслаждение тем, кто понимает и любит ее, и наряду с этим есть неудачные попытки, раздражающие нервы [вероятно, имеется в виду Сезанн].[454] Замысел, формирующийся в голове одного, почти бессознательная смелость, брызжущая из-под кисти другого… Вот это и есть их компания".

„Станут ли эти художники „примитивами" великого возрождения искусства? — вопрошал Дюранти. — Будут ли они просто жертвами первых рядов, павшими под неприятельским огнем, чьи тела, заполнив ров, образуют мост, по которому пройдут следующие за ними бойцы?.. Я, — заключал Дюранти, — желаю попутного ветра этому флоту, который приведет его к островам счастья; я призываю рулевых быть осторожными, решительными, терпеливыми. Путешествие опасно, и отправляться в него следовало бы на более крупных и более основательных кораблях; некоторые из этих суденышек слишком малы, утлы и годны только для „каботажной живописи". Будем надеяться, что речь, наоборот, идет о живописи дальнего плавания".[455]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Выставки

Выставки При жизни:1968 3-х-дневная в Институте элементоорганических соединений имени А.Н.Несмеянова, персональная, Москва.1968 10-ти-дневная в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, персональная, Москва.1970-1975 в мастерской художника 2 месяца при жизни и 4 с половиной

Выставки

Выставки Выставки в Германии:Год1987 Клуб эмигрантов, совместно с картинами отца – Валюса Петра Адамовича, Мюнхен.1987 Независимый университет им. А.Д.Сахарова, только фотографии, персональная.1987 Передвижная выставка на велосипеде, фотографии, перс. Мюнхен.1988 Клуб

НОВАЯ ЭСТЕТИКА

НОВАЯ ЭСТЕТИКА Аллегории были заменены легкоузнаваемыми бытовыми картинками, и даже символизм, которого Гребенщиков, как настоящий поэт, не мог избежать, произрастал отнюдь не на почве романтического феодализма, а в коридорах ленинградских коммуналок. Символами стали

Глава 8 Новая этика

Глава 8 Новая этика Талантливого человека, которого не интересуют деньги, очень трудно приручить. Алистер Кук, Би-Би-Си На тему этики написано и сказано больше чепухи, чем на любую другую тему в журналистике. Это излюбленный предмет всех теоретиков от журналистики —

Новая Москва

Новая Москва Жанр: комедия.Год выпуска: 1938.Режиссер: Александр Медведкин.В главных ролях: Даниил Сагал, Нина Алисова. В ролях: Мария Блюменталь-Тамарина, Мария Барабанова, Павел Суханов, Лидия Смирнова, Александр Граве.Маршрут | Улица Тверская – Охотный Ряд – Химки –

Выставки. 1900–1901

Выставки. 1900–1901 В этот приезд свой в Петербург я предполагал большую часть Абастуманских эскизов показать в Царском Селе, и, быть может, в Гатчине. Вел<икий> Князь Георгий Михайлович обещал мне дать знать о дне приема. Остановился я, как всегда, в Гранд-Отеле.Однажды,

1881–1885 ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЫСТАВКИ И РАСХОЖДЕНИЕ МНЕНИЙ СМЕРТЬ МАНЕ СЁРА, СИНЬЯК И „САЛОН НЕЗАВИСИМЫХ"

1881–1885 ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЫСТАВКИ И РАСХОЖДЕНИЕ МНЕНИЙ СМЕРТЬ МАНЕ СЁРА, СИНЬЯК И „САЛОН НЕЗАВИСИМЫХ" Наконец-то дела Дюран-Рюэля начали поправляться. Последствия кризиса 1873 года стали понемногу сглаживаться, торговля налаживалась. Во Франции началось усиленное строительство

Новая анатомия

Новая анатомия «Три танцора» — важная веха в творчестве художника. В этой работе резкие изломы линий совсем не связаны со спокойствием «классических» работ предыдущих лет. Она возвещает о новой, более свободной манере выражения. Пройдут годы, человеческие тела будут

«Новая» скульптура

«Новая» скульптура Скульптура вновь становится главным занятием Пикассо. Использование метода, который он применял в ранние годы кубизма, когда создавал скульптуры из листов картона и жести, привело к появлению новых форм. Раскрашенные плоские и кривые поверхности