Первые шаги «фольклоризирующего направления»

Первые шаги «фольклоризирующего направления»

Интерес к жизни и быту крестьян, к народному устному литературному творчеству-сказкам, песням, преданиям, былинам — был тесно связан с романтическим движением. «Открытый романтизмом путь к фольклору, — отмечает наш современник литературовед А. Д. Соймонов, — вел к тому, что живая народная поэзия начинала оказывать непосредственное влияние на литературу: на развитие ее жанров, художественных образов, поэтических средств, на обогащение литературного языка»[71].

Возникновение русской фольклористики было связано с деятельностью декабристов. Поставленная декабристами (К. Ф. Рылеевым, В. К. Кюхельбекером, А. А. Бестужевым) и близкими к ним литераторами проблема народности литературы, начавшееся тогда собирание и изучение произведений народной поэзии продолжали оказывать большое влияние на судьбы русской культуры и после 1825 года.

Первые опыты обращения к народному песенному творчеству, предпринятые русскими писателями и поэтами начала XIX века, в частности В. А. Жуковским, еще страдали налетом классицистической стилизации, хотя лучшие из них (например, «Светлана» Жуковского) свидетельствовали о знакомстве с народными песнями, сказками, поверьями.

Русское изобразительное искусство в первых десятилетиях XIX века тоже начинает обращаться к темам и образам, связанным с жизнью и бытом деревни. Полотна А. Г. Венецианова, поэтично запечатлевшие образы русских крестьян и крестьянок, явились началом нового этапа в истории русской живописи. Хотя они и были лишены социальной правдивости, тем не менее их появление свидетельствовало о том, что и в изобразительное искусство начала властно входить новая стихия — быт русской деревни.

Все эти явления говорят о том, что жизнь народа, его художественное и поэтическое творчество оказались объектом пристального внимания и явились для многих русских писателей, поэтов, музыкантов и художников источником вдохновения, источником новых художественных открытий. Фольклоризм, обращение к народному творчеству стали одним из самых важных и характерных явлений русской культуры 1820-1830-х годов.

«Читая жаркие споры о романтизме, — писал Пушкин в 1828 году, — я вообразил, что и в самом деле нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии… В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному»[72].

В 30-х годах XIX века началось широкое обращение русских поэтов и писателей к фольклору, к его собиранию, изучению и художественному осмыслению. В начале 30-х годов Гоголь заканчивает «Вечера на хуторе близ Диканьки», появляются сборники сказок В. И. Даля и «Конек-Горбунок» П. П. Ершова. Обращение к фольклору А. С. Пушкина стало одним из важнейших явлений не только в его собственном поэтическом творчестве, но и во всем развитии русской литературы и русской культуры пушкинской поры и последующих десятилетий. В это же время разворачивается деятельность целой плеяды собирателей и исследователей народного песенного творчества, среди которых особенно видное место занимает П. В. Киреевский. В 1834 году Киреевский совершает поездку в Осташков в Тверской губернии, а затем по Новгородской губернии — фактически это была первая в России научная экспедиция по собиранию и изучению фольклора. Интересно отметить, что в одном из своих писем из Новгорода он писал, что «надобно хорошенько рассмотреть и узнать здешнюю каменную поэзию», т. е. памятники древнего зодчества, среди которых Киреевского особенно поразил Софийский собор — по его словам, «самое прекрасное здание», которое он видел в России[73].

Обращение к фольклору оказало огромное воздействие не только на развитие русской литературы и поэзии, но и на развитие русской музыки. М. И. Глинка в своем композиторском творчестве стал широко использовать музыкальные темы, навеянные народной музыкой (вспомним его знаменитую «Камаринскую»). Крупным событием в истории русской культуры явилась опера «Жизнь за царя», созданная в 1834–1836 годах. «Этою оперою, — писал В. Ф. Одоевский, — решался вопрос, важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской музыки, наконец, существование вообще народной музыки… композитор глубоко проник в характер русской мелодии… С оперою Глинки является то, что давно ищут и не находят в Европе, — новая стихия в искусстве…»[74].

Естественно, что и архитектура не могла остаться в стороне от общего движения: она должна была его отразить — в той или иной степени, предопределяемой спецификой ее художественно-образного языка и ее положением в общей системе культуры.

К. И. Росси был одним из первых, кто еще в 1810-х годах использовал в своем творчестве мотивы народного деревянного зодчества. В 1815 году он разработал проект деревни Глазово под Павловском[75], который является первым примером использования в архитектуре начала века мотивов народного творчества[76]. Деревня была задумана как «идеальная», «образцовая», ее кольцевая планировка, не характерная для русских деревень, носит явный отпечаток градостроительной концепции классицизма. Но деревянные срубные дома с двускатными крышами и резными украшениями в общих чертах повторяли конструкцию крестьянских домов, а в их декоре довольно причудливо сочетались мотивы народного зодчества (резные причелины, «полотенца» и т. п.) с ампирными мотивами позднего классицизма.

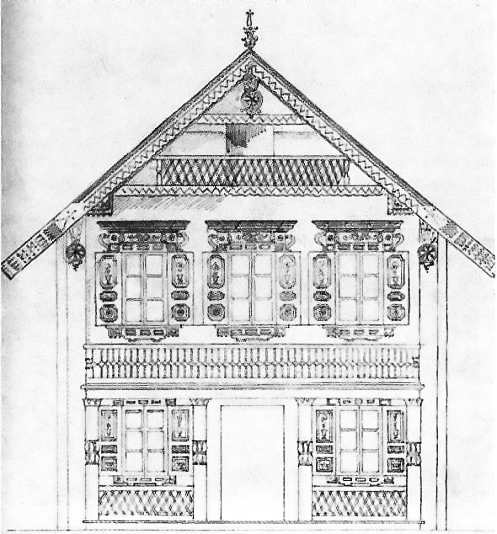

Следом за Росси в 1820-1840-х годах к освоению «архитектурного фольклора», «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию» форм крестьянской архитектуры обратились и другие архитекторы. В их числе был и О. Монферран. В начале 1820-х годов по его проекту был построен деревянный «Русский трактир» в Екатерингофском парке (ныне парк имени 30-летия ВЛКСМ): архитектура деревянного здания, построенного в соответствии с традициями крестьянского зодчества, внесла «русскую ноту» в общий ансамбль парковых построек, выполненных в разных стилях — от готики до мавританского. Очень интересен (хотя и несколько загадочен, так как неизвестно, был ли он осуществлен) разработанный Монферраном предположительно в 1820-х или в начале 1830-х годов «образцовый» проект избы для строительства вдоль дороги вблизи Царского Села[77]. Несомненно, что для Монферрана, как и для Росси при проектировании деревни Глазово, прототипами послужили реальные произведения «архитектурного фольклора» — крестьянские избы, которые в те годы стояли в деревнях, окружающих Петербург.

Деревни, избы и другие постройки, спроектированные «в народном вкусе» профессиональными архитекторами, явились первыми шагами на том новом пути в решении проблемы национальной самобытности русской архитектуры, который заключался не в обращении к историческому прошлому, а в изучении и использовании приемов народного деревянного зодчества. Это новое направление было активно поддержано идеологами славянофильства. В. А. Соллогуб в повести «Тарантас» утверждал, что «в простой избе таится зародыш будущего нашего величия», ибо в ее архитектуре «хранится наша первоначальная нетронутая народность»[78].

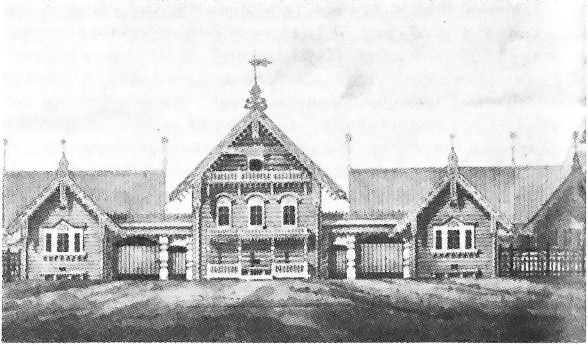

Проект деревни Глазово около Павловска. Архитектор К. И. Росси, 1815 г. Павловский дворец-музей.

Проблема освоения народного творчества, фольклора в разнообразных его проявлениях приобрела в 30-х годах XIX века огромное значение, связанное с судьбами всей русской культуры в целом.

Однако в архитектуре обращение к мотивам народного зодчества оказалось намного более ограниченным: его масштабы и его художественные итоги явно несоизмеримы с тем, как эта проблема решалась, например, в литературе и музыке. К тому же надо иметь в виду, что в архитектуре обращение к народному творчеству имело и иные социальные предпосылки: оно было связано с выполнением официальных заказов императорского двора.

По распоряжению Николая I в окрестностях Петергофа в 1830-х годах было построено несколько «образцовых» русских деревень: Сашино, Луизино и другие (их названия обычно производились от имен членов императорской фамилии). Эти деревни должны были создать впечатление процветания патриархальной «Руси-матушки», опекаемой государем, который охотно, хотя и несколько театрально, играл роль хозяйственного и заботливого помещика, пекущегося о нуждах своих крестьян. Специальным распоряжением крестьянам этих деревень предписывалось обязательно ходить в «русской одежде», имеющей «приличный вид». Эти деревни были спроектированы специалистами-архитекторами, дома в них строились по «образцовым» проектам, повторяющим традиционные типы крестьянских изб в окрестностях Петербурга. Позднее эти «образцовые» деревни, построенные вблизи Петергофа, исчезли: сохранилось лишь несколько изображений отдельных построек.

«Образцовый» проект избы для строительства вдоль дороги вблизи Царского Села. Архитектор О. Монферран, 1820-е — начало 1830-х гг. (предположительно). НИМАХ. Публикуется впервые.

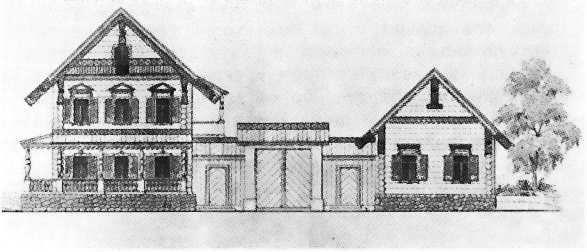

Никольский домик в Петергофе. Архитектор А. И. Штакеншнейдер. Проект 1833 г., построен в 1835 г. Гравюра 1840-х гг.

По сути дела, эти деревни явились весьма добросовестно исполненной стилизацией, в которой повторялись и объемно-пространственная композиция крестьянских усадеб, и срубная конструкция домов, и их резной декор, и традиционное для русской деревни расположение домов.

В числе первых примеров этого нового, «фольклоризирующего» архитектурного направления был и так называемый Никольский домик в Петергофе, спроектированный архитектором А. И. Штакеншнейдером в 1833 году и построенный в 1835 году. В соответствии с заданием Николая I Никольский домик внешне имитировал усадьбу зажиточного крестьянина, хотя в действительности его назначение не имело с усадьбой ничего общего: он предназначался для кратковременного отдыха царской семьи во время прогулок по парку.

Никольский домик был задуман как микроансамбль из нескольких построек «в русском вкусе». Его общая объемно-пространственная композиция повторяла крестьянскую усадьбу, состоящую из комплекса жилых и хозяйственных построек. Весь участок был обнесен высоким деревянным забором. В усадьбу вели ворота, завершенные небольшой двускатной кровлей. Налево от входа стояла «большая изба», направо — «малая изба». В глубине участка размещались хозяйственные постройки: в центре — открытый навес, слева — сарай, справа — коровник[79]. Композиция Никольского домика сходна с композицией крестьянских усадеб, строившихся в те годы по «образцовым» проектам в Луизине и в других деревнях под Петергофом.

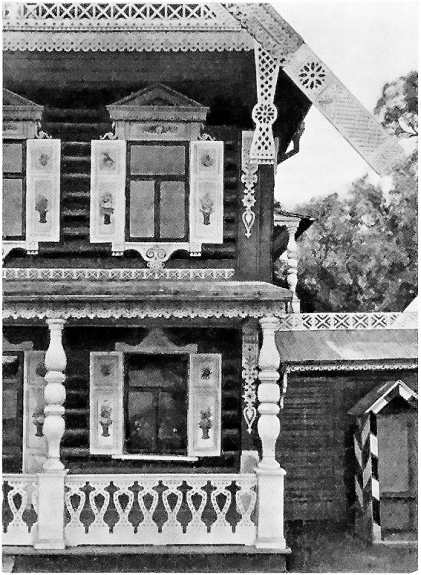

Никольский домик в Петергофе. Архитектор А. И. Штакеншнейдер. Фрагмент фасада «большой избы»: Фотография начала XX в.

Однако сходство с крестьянским домом было чисто внешним: естественно, что и по составу помещений, и по характеру внутренней планировки «большая изба», предназначавшаяся для императорской семьи, резко отличалась от жилища крестьянина: в ней были предусмотрены передняя, «бюффет», столовая и несколько «кабинетов».

Никольский домик был великолепно вписан в ландшафт. Он стоял на берегу большого искусственного озера, созданного в начале 1830-х годов в южной части Петергофа, где на месте болот возник обширный Луговой (Озерковый) парк. И сам домик, отражающийся в воде, и разросшиеся вокруг деревья образовали живописную композицию.

Никольский домик — один из самых интересных в архитектуре 1830-х годов опытов стилизаторства в «русском вкусе». Открытые срубные конструкции, резные наличники с расписными ставнями, подзоры и причелины, декорированные пропильной резьбой, воспроизводили архитектурные детали крестьянских изб. В отделке фасада встречались и некоторые детали (колонки с «перевязочками», балюстрады из сквозных балясин), которые представляли собой видоизмененные мотивы классицизма и барокко: колонки напоминали увеличенные балясины классицистического типа, балясины балюстрады — силуэты ампирных ваз. Однако такое смешение мотивов народного зодчества и «столичной архитектуры» по-своему закономерно: в те годы архитектура крестьянских изб в деревнях в окрестностях Петербурга уже начала испытывать все более заметное воздействие городской архитектуры, особенно в разработке орнаментальнодекоративных деталей. И Никольский домик Штакеншнейдера, несомненно навеянный архитектурой именно этих пригородных деревень, отразил в своем облике начавшийся процесс взаимодействия и взаимовлияния городской и сельской архитектуры.

Никольский домик весьма понравился самому заказчику — Николаю I, который в нем, как и в «русско-византийских» церквах Тона, увидел удачное воплощение правительственной программы «официальной народности». Архитектурная критика тех лет встретила эту постройку весьма одобрительно. По отзыву одного из рецензентов, построенная Штакеншнейдером «бревенчатая изба в Петергофе… может почитаться образцом хотя простой, но тем не менее истинно изящной русской сельской архитектуры»[80].

Постройки «в русском вкусе», возведенные по распоряжению Николая I в Петергофе и его окрестностях, должны были создавать иллюзию народности, понимаемой в духе «триединой» формулы графа С. С. Уварова. Однако, как это часто бывало в архитектуре, официальное правительственное задание привело к созданию архитектурных произведений, значение которых в развитии художественной культуры оказалось намного шире первоначального социального заказа. Подобно композитору Глинке, который, работая над оперой «Жизнь за царя», посвященной подвигу Ивана Сусанина, стремился, по словам Белинского, «воспользоваться в ученой музыке элементами народной музыки»[81], Росси, Монферран, Штакеншнейдер и другие архитекторы обратились к изучению подлинных произведений народного зодчества, его конструктивных приемов и декоративных мотивов, и это оказало важное воздействие на всю последующую эволюцию русской архитектуры.

Исследование национального направления в русской архитектуре 1820-начала 1840-х годов показывает, что тогда наметилось два пути в решении проблемы национальной самобытности и смыкающейся с ней проблемы народности.

Один путь нашел свое воплощение в проектах и постройках храмов «русско-византийского стиля». Второй, связанный с обращением к архитектурному фольклору, проявился в архитектуре изб «образцовых» деревень, трактиров, разнообразных сельских построек, а также в павильонах и домиках дачного типа. Таким образом, выбор того или иного пути решения проблемы национальной самобытности зависел от конкретного архитектурного задания, и выбор стилевого прототипа ассоциативно связывался с функцией здания, с характером социального заказа.

Появились и первые попытки дать теоретическое осмысление проблем, связанных с формированием национального направления.

Существование различных точек зрения закономерно вызвало дискуссию вокруг произведений Тона и разрабатываемого им «русско-византийского стиля». Оппоненты Тона считали, что это направление явилось «возвратным движением искусства», что ему недостает «чисто русского характера». Правда, дискуссия эта носила в основном устный характер и почти не проникала на страницы газет и журналов тех лет: поскольку произведения Тона были удостоены «высочайшего благоволения» Николая I и предписаны в качестве образца «отменного вкуса», их открытая критика в печати не допускалась. Тем не менее отголоски этой дискуссии обнаруживаются в статье, опубликованной в 1842 году в альманахе «Памятник искусств и вспомогательных знаний»[82]. Формально она посвящена Тону, но в действительности ее темой явился архитектурный аспект столь актуальной тогда проблемы народности.

Автор статьи (имя его пока раскрыть не удалось) пишет о том, что активная творческая деятельность Тона «уже давно пробудила общественные толки о несоответствии стиля К. А. Тона с стилем русской архитектуры». Сам автор считал, что критика Тона со стороны его противников «едва ли имеет прочное основание», и обосновывал свою точку зрения следующими рассуждениями. От Византии, писал он, Русь вместе с христианством получила и «новый тип архитектуры и живописи», однако монументальное зодчество Руси, сохранив византийский стиль, не изменило «народные типы» архитектуры, не повлияло на стиль, который сложился в архитектуре народного жилища.

Особенно интересны взгляды автора на художественные особенности «народных типов» архитектуры: он — едва ли не впервые в русской архитектурной эстетике XIX века — излагает иную систему архитектурно-художественных воззрений, иное решение проблемы народности в архитектуре, чем то, которое было декларировано Тоном и его единомышленниками.

«Русская, бревенчатая изба была и осталась чистым, неискаженным первообразом русской архитектуры простонародных строений.

При первом взгляде на все, что окружает быт русского простонародья, и на его архитектуру, поражают те же самые сходства. Все украшения, все части его здания — избы — не принесены кем-нибудь со стороны, нет, их тип находится на всех предметах его домашнего быта, начиная от угловатого узора, которым он убирает свое полотенце, до вычур последнего печатного пряника. Было бы странно искать совершенства в этой работе, но нельзя не заметить ее затейливости и разнообразия.

…Таким образом, русская изба сделалась непременным типом чисто русского зодчества, нисколько не подверженным византийскому стилю, принадлежащему собственно церковной архитектуре. Эта естественная двоякость стиля, совершенно соответствующая двоякому характеру зданий частных и религиозных, необходимо должна быть соблюдаема и новейшим художником, иначе он обнаружит полное отсутствие соображения и вкуса. Вероятно, то же соображение руководило и К. А. Тоном, когда для своих церковных сооружений он избрал стиль русско-византийский, не вводя в него ни одной черты простонародной архитектуры, которой частный характер напрасно бы было смешивать с монументальною физиономиею церковного зодчества».

Процитированная нами статья интересна в нескольких аспектах.

Во-первых, в ней очень последовательно ставится вопрос о соответствии функционального назначения постройки («частное» здание — или «религиозное», культовое) и ее стилистического решения. Этот принцип становится одной из важнейших особенностей того нового творческого метода, который лег в основу эклектики.

Во-вторых, ее автор высказал очень ценные и точные наблюдения, касающиеся художественно-стилистической цельности произведений народной архитектуры и народного декоративно-прикладного искусства, справедливо восхищаясь их «затейливостью и разнообразием», то есть как раз теми качествами, которые начинают все больше импонировать новым художественным вкусам, формирующимся в 1830-х годах, по мере отхода от классицизма.

В-третьих, — и это, пожалуй, самое главное в данной статье — ее автор теоретически формулирует новый взгляд на проблему национальной самобытности в архитектуре, считая, что именно в народной архитектуре сложился «непременный тип чисто русского зодчества».

Первые, еще сравнительно немногочисленные, произведения «фольклоризирующего направления» в русской архитектуре 1810-начала 1840-х годов и попытки его теоретического осмысления оказались одним из самых интересных явлений в развитии русской архитектурной мысли в период кризиса классицизма. Они несли в себе мощный заряд новых идей, новых демократических принципов архитектурного творчества, которым позднее, уже в последней трети XIX века, суждено было пережить подлинный расцвет, во многом определивший пути развития русской архитектуры в те годы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Направления авторской песни

Направления авторской песни Направления авторской песни выражают знание сути явлений и ее переживание в русле определенных видов деятельности, где люди так или иначе предстают перед большим, чем личная жизнь, перед вечными ценностями, совершая свой выбор перед их

Направления песенной поэзии восхождения

Направления песенной поэзии восхождения Сейчас в песенной поэзии восхождения существует два основных направления и одно вспомогательное. Скажем сначала об основных направлениях.1. Направление выражения человечной истины и путей восхождения к ней.Человечной истиной

Глава 2. Достучаться до читателя: структура, шаги и сам рассказ

Глава 2. Достучаться до читателя: структура, шаги и сам рассказ Допустим, что у нас есть уже рабочая идея, нечто, что мы хотим рассказать читателю, и чувствуем себя при этом уверенно. Прежде чем рассмотреть вопрос о трансляции самой идеи, мы должны осознать, что в любой

Определение направления съемки

Определение направления съемки Во всех случаях фотосъемки и во всех жанрах искусства фотографии решение целого ряда композиционных задач может быть осуществлено выбором точки съемки, от которой зависят заполнение картинной плоскости, размещение в кадре отдельных

Глава 3 Биржа и первые шаги в живописи

Глава 3 Биржа и первые шаги в живописи Гюстав Ароза подошел к опекунству ответственно. Он устроил Гогена посредником к биржевому маклеру Полю Бертену, чей зять, Адольф Кальзадо, был директором этой фирмы. В деле биржевого посредника достаточно вовремя передавать

Первые шаги

Первые шаги С ранних лет одна страсть владела Пикассо. Его мать любила рассказывать, что первым произнесенным им звуком был «piz», означающий настойчивую просьбу дать ему lapiz, карандаш. Малыш мог, сидя по многу часов, с удовольствием выводить на бумаге спирали, которые, как