Глава 17 1860 – 1863

Глава 17

1860 – 1863

Спустя шесть месяцев после приема Вагнера на Шоссе-д’Антен Россини радушно встречал на своей вилле в Пасси человека, считавшегося самым главным антивагнерианцем – Эдуарда Ганслика. Австрийский автор опубликовал в венской «Нойе фрайе прессе» пространное описание своего визита к Россини. В частности, он повествует:

«Я обнаружил Россини в маленьком кабинете на втором этаже его виллы в Пасси. Он был погружен в написание партитуры. Приветливое выражение его лица и дружески протянутая рука компенсировали ту неловкость, с которой он встал, когда я вошел. Голова Россини, так отличающаяся от его хорошо известных портретов, сделанных, когда он был на вершине славы, все еще производит впечатление головы великого и привлекательного человека. Под «мещанским» коричневым париком виден чистый ясный лоб. Его карие глаза искрятся умом и дружелюбием. Довольно длинный, хотя и красивой формы нос, чувственный рот, круглый подбородок свидетельствуют о былой привлекательности старого итальянца. По портретам можно было бы представить Россини более высоким, чем на самом деле: и действительно, его массивная голова, кажется, предполагает более высокий рост. Невзирая на тучность и возросшие проблемы с ногами, Россини настоял на том, чтобы отвести меня в свой нижний кабинет. Опираясь на трость, композитор медленно спускался по лестнице, он явно гордился своим домом. «Вся вилла была полностью построена и обставлена за пятнадцать месяцев, – сказал он. – Полтора года назад на этом месте ничего не было». Стены и потолок комнаты украшены фресками. Россини лично выбрал для них музыкальные сюжеты и заказал написать их итальянским художникам. На одной из фресок мы видим Моцарта, приглашенного в императорскую ложу в «Опера» императором Иосифом II после представления «Свадьбы Фигаро», на другой – Палестрину, окруженного своими учениками, и так далее. Пространство между большими картинами заполнено медальонами с портретами Гайдна, Чимарозы, Паизиелло, Вебера и Буальдье. «Моп tres bon ami Boieldieu![93]» – неустанно восклицал мой хозяин...

Маэстро пребывал в чрезвычайно приподнятом настроении и был очень разговорчив. Я даже не испытал эгоистического искушения многих посетителей, которые для собственной выгоды стараются «выжать» каждого известного человека, словно лимон. Воспоминания о Вене, где он не был с 1822 года, казалось, вернули старого маэстро в счастливые времена. В один из моментов он упомянул свою оперу «Зельмира», написанную им тогда для Вены. «Именно в Вене, – одобрительно сказал он, – я впервые нашел публику, умевшую слушать. Я был совершенно потрясен таким вниманием и интересом: в Италии зрители болтают во время исполнения музыки и замолкают только к началу балета».

Меня настолько интересовало отношение Россини к его восторженному биографу Стендалю (Анри Бейлю), что я позволил себе задать об этом сдержанный вопрос. Россини ответил, что видел этого самого очаровательного из своих поклонников только однажды, но никогда с ним не разговаривал. Он встретил его в доме певицы Паста. Кто-то сказал Россини (возможно, в преувеличенно недоброжелательном тоне), будто Стендаль хвастался своим близким знакомством с ним, и он «не захотел иметь ничего общего с подобным лжецом». Едва ли нужно упоминать, что я испытал жалость по отношению к этому отвергнутому обожателю, ныне покойному, и попытался восстановить его доброе имя.

Мы сели на диван, с которого открывался вид на залитые солнцем клумбы в саду. Перед нами стоял стол, покрытый нотными листами; почти все они представляли собой исключительно новые аранжировки из «Семирамиды», попурри, экспромты, кадрили и другие подобные материалы, присланные композитору издателями. Несколько месяцев назад французская версия «Семирамиды» была поставлена в «Опера», и теперь опера снова вернулась в моду... Сам Россини узнал об этом только по слухам. Он не был в театре шестнадцать лет, «с тех пор, – добавил он, – когда певцы еще были способны петь. А теперь они вопят, они мычат, они борются!».

Его гораздо больше интересовали политические события в мире, чем «сцена, представляющая этот мир». Несмотря на свое восхищение и доверие к Гарибальди, Россини отказался дать благоприятный прогноз будущему итальянского движения. «Я знаю своих соотечественников, – сказал он, качая головой, – они хотят все большего и большего и никогда не испытывают удовлетворения. Италия слишком мала для чрезмерного количества своих больших городов; их взаимная ревность никогда не прекратится, они никогда не придут к добровольному подчинению».

В то время как Россини продолжал говорить в своей приятной приподнятой манере, я с восхищением наблюдал в чертах его лица живое взаимодействие между интеллектом и искренностью. В его речи и наружности проявлялись те присущие детям искренность и наивность, что мы обычно отмечаем во всех гениальных людях. Поддаваясь мягкому, ровному течению обеспеченного времяпрепровождения, в любом возрасте не утрачивая способности радоваться искусству или человеческому общению, не склонный к амбициозности, старый маэстро прожил последние тридцать лет жизнью мудрого эпикурейца. Поскольку он больше не думает о своем собственном искусстве и не ждет внимания от других, можно понять ту объективность, с которой Россини взирает на современную музыкальную сцену; он является беспристрастным зрителем, наблюдающим за ней без зависти или горечи, хотя порой и с иронией...

Большие музыкальные дискуссии о том, какой должна быть музыка будущего, не вызывают у создателя «Цирюльника» никакого интереса, разве что любопытство. За год до этого Россини принимал ванны в Киссингене. Как только он появлялся на галерее, где отпускались минеральные воды, оркестр исполнял отрывки из его опер. «Вы представить себе не можете, как мне это надоело. Я поблагодарил дирижера и сказал ему, что гораздо больше мне хотелось бы услышать что-нибудь незнакомое, например из Рихарда Вагнера». Он прослушал марш из «Тангейзера», вполне ему понравившийся, и другое произведение, которое впоследствии не мог вспомнить. Это все, что он знал о Вагнере. Россини пожелал узнать чуть больше о сюжете «Лоэнгрина». После моего короткого и ясного разъяснения он весело воскликнул со своим забавным акцентом: «А, понимаю! Это Гарибальди, который вознесся на небо!» Рихард Вагнер недавно посетил старого джентльмена, он «совсем не казался похожим на революционера», – описание, с которым каждый, кто знает этого небольшого изящного человека, неутомимого и остроумного собеседника, с удовольствием согласился бы. «Вагнер, – Россини рассказывал, – представившись, сразу же успокаивающе заверил, что не имеет ни малейшего намерения ниспровергать существующую музыку, как о нем говорят другие. «Дорогой господин, – прервал его Россини, – это не имеет никакого значения. Если ваша революция успешна, то вы абсолютно правы; если вы терпите неудачу, то вы просчитались в любом случае, революция это или нет». Россини не хотел признаваться, что знает злобную шутку, распространенную тогда в Париже, в которой музыка Вагнера сравнивается с «рыбным соусом без рыбы». Я полностью поверил бы ему, если бы он не добавил в своей шутливой торжественной манере: «Я никогда не говорил таких вещей». Но каждому известно множество подобных шуток, автором которых был Россини, склонность его к иронии вне всяческих сомнений. Ему приписывают недавнее восклицание в том же роде, прозвучавшее после просмотра партитуры Берлиоза: «Какое счастье, что это не музыка!»

Добрый джентльмен был столь же неутомимым собеседником, как и слушателем, и мне самому пришлось подумать о его возвращении к своим мирным занятиям. Поэтому я проводил его обратно вверх по лестнице в кабинет, где он очень сердечно простился со мной. Так как знаменитый хозяин стал для меня близким и дорогим человеком, я не смог покинуть его без волнения. По величественным улицам, мимо роскошных вилл я направился в сторону Сен-Клу. Через открытые окна, подобно аромату роз, струились нежнейшие мелодии из «Вильгельма Телля». Я инстинктивно коснулся своей шляпы и, обернувшись, отсалютовал вилле, где золотая лира сверкала как маленькая звезда».

Примерно в то же время, когда Россини посетили Вагнер и Ганслик, ему нанес визит и некий импресарио Акилле Монтуоро, через которого композитор передал дружеские приветствия Джузеппе и Джузеппине Верди. Под датой 1 апреля 1860 года в тетради, содержащей копии писем, которую хранила Джузеппина (известная любительница снимать копии с писем), это событие упоминается в переписке с Монтуоро: «Россини действительно нас любит? Он – вечный отец всех композиторов, прошлых и настоящих, но мы думали, что глагол «любить» не входил в его лексикон. [Зачеркнуто альтернативное окончание этого предложения: «что он никого не любит».] Впрочем, никто больше нас не желает этому величайшему гению долгой и счастливой жизни».

Многие из небольших сочинений, созданных Россини в этот период, прослушивались на его субботних музыкальных вечерах. Поначалу он часто раздавал их ноты друзьям, но, узнав, что двое из них опубликовали ноты без его разрешения, перестал, за редким исключением, это делать. Музыка субботних вечеров никоим образом не ограничивалась произведениями Россини. На основе информации, почерпнутой из собранной Эдмоном Мишоттом коллекции напечатанных и рукописных музыкальных программ (ныне находящейся в библиотеке Королевской музыкальной консерватории в Брюсселе), Радичотти составил перечень музыкальных произведений, исполнявшихся на этих вечерах. Некоторые произведения и исполнители заслуживают особого внимания.

Например, 22 января 1859 года Аделаида Борги-Мамо вместе с Джулией Гризи выступила в большом дуэте из «Семирамиды»; затем Борги-Мамо исполнила номер, который Россини сочинил для нее и посвятил ей, и в заключение спела неаполитанскую песню. Спустя две недели программа включала «Потерянный рай», драматическую сцену семнадцатилетнего ученика Листа Теодора Риттера (Беннетта). Вечером 26 февраля 1859 года была исполнена новая камерная опера Галлона д’Онкера и Векерлена, чья «Трианонская молочница» прозвучала на первом субботнем вечере; эта опера называлась «Брак по почте», ее исполнили Мари Мира, Бьеваль и Бюссин. Мария Тальони вместе с другой балериной танцевала гавот и тирольский танец из «Вильгельма Телля», в то время как певцы представляли полуимпровизированный, по памяти, хор, сопровождающий эти танцы в опере.

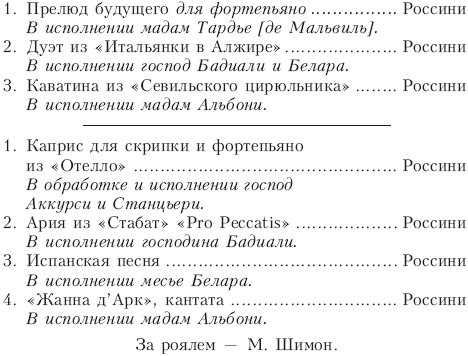

Программа на 21 апреля 1859 года (пятницу, что необычно) была отпечатана:

Радичотти цитирует опубликованную рецензию на эту программу, но не называет издание. В разделе, касающемся «Жанны д’Арк» (кантаты, которую Россини преподнес Олимпии в 1832 году), в частности, говорится: «Что ждали с особым нетерпением, так это «Жанну д’Арк», весь Париж уже обсуждал обещанное исполнение этой неизданной кантаты по крайней мере две недели назад. Когда Россини, подав руку Альбони, приблизился к роялю, чтобы собственноручно аккомпанировать ей, все присутствующие почувствовали трепет волнения; глаза дам наполнились слезами. Каждый невольно задумался обо всех шедеврах, созданных этим безграничным интеллектом: о «Танкреде», «Итальянке в Алжире», «Севильском цирюльнике», «Отелло», «Золушке», «Сороке-воровке», «Семирамиде», «Моисее», «Осаде Коринфа», «Графе Ори», «Вильгельме Телле», других замечательных произведениях, и каждый ощутил (я не знаю названия тому возвышенному предвкушению), что вот-вот услышит пока еще неизвестное творение этого блистательного гения.

В начале партии мадам Альбони не могла справиться с собственным волнением... Но после первых тактов, должно быть, преодолела охватившую ее панику, никогда она не казалась столь прекрасной, столь драматичной. Кончив петь, она бросилась в объятия Россини, который с чувством прижал ее к сердцу. Успех этого прекрасного произведения был выдающимся: Обер, Скудо, Понятовский, Ротшильд, Карафа и другие окружили композитора и осыпали поздравлениями».

29 марта 1861 года в Страстную пятницу в доме Россини была исполнена «Стабат матер». Пение Барбары и Карлотты Маркизио, Чезари Бадиали и тенора Солери сопровождал парный струнный квартет, в состав которого вошли Антонио Баццини и Гаэтано Брага. В Страстную пятницу 1863 года большая программа включала отрывки из «Стабат матер» Перголези и Россини; среди вокалистов были Джулия Гризи, Алессандро Беттини, Селия Требелли-Беттини и Бадиали. Три номера под условными названиями «Прелюд будущего», «Прелюд моего времени», «Прелюд старинных времен» исполнялись, соответственно, Альбером Лавиньяком, Луи Дьеме и Якобом Розенхаймом.

Программа вечера 31 марта 1865 года была тоже отпечатана. Она включает избранные места из «Сороки-воровки», «Графа Ори», «Осады Коринфа», «Золушки» и «Вильгельма Телля» в исполнении певцов, среди которых Мари Баттю, Жан Батист Фор и Луи Анри Обен. Завершали музыкальный вечер несколько небольших пьес Россини. Среди других исполнителей программы 9 марта 1866 года (программа отпечатана) в ансамблях из «Моисея» и «Севильского цирюльника» участвовала Аделина Патти, она спела и романс Дездемоны из «Отелло». Эта программа включала также арию из «Бала-маскарада» Верди, исполненную Энрико делле Седие, и трио из «Криспино и кума» в исполнении братьев Риччи; среди прочих певцов были Итало Гардони и Антонио Тамбурини. В Великую субботу 1866 года на обеде у Россини присутствовали Лист и Камилло Сивори; обещанное исполнение «Стабат матер» пришлось отменить из-за недомогания певца, поэтому измененная программа состояла из песни для тенора «Заблудившийся ребенок» и шансонетки под названием «Босяк» на слова Эмильена Пачини для баритона, высмеивающей прожорливость, с указанием: «Говорится, чмокая губами».

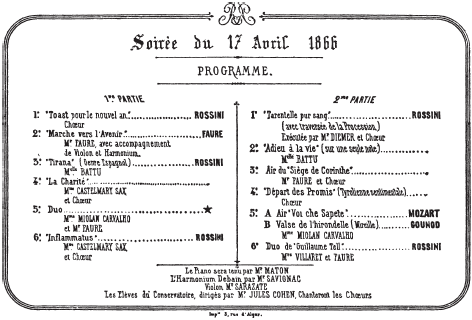

В смешанной программе 17 апреля 1866 года прозвучала музыка Россини, Жана Батиста Фора, Моцарта и Гуно. Анонсировалось, что на фортепьяно будет играть месье Матон, на фисгармонии – месье Савиньяк, на скрипке – месье Сарасате; певцы – Фор и три Марии – Баттю, Миолан-Карвальо и Сасс-Кастельмари 1 ; хором учеников консерватории дирижировал Жюль Коэн.

Программа вечера 17 апреля 1866 г.

«Менестрель» сообщил о вечере 18 апреля 1868 года (Россини было тогда семьдесят шесть лет) следующим образом: «Единственный вечер de rigueur[94], данный в этом году в доме Россини, состоялся в прошлую субботу. Из вокалистов там выступили мадам Альбони и Баттю, месье делле Седие и Гардони; из инструменталистов – пианисты Дьеме и Лавиньяк и скрипач Сивори. Как всегда, с особым нетерпением ожидали неопубликованных произведений маэстро, и они никого не разочаровали. Мадам Альбони исполнила песню в китайском стиле, представляющую собой настоящий шедевр. Сильная сторона композиции – это гамма, построенная на шести тонах без полутонов: до, ре, ми, фа-диез, соль-диез, ля-диез, до. Эта смелая и странная манера пения гамм создает очень необычные гармонические сочетания; и тем не менее они воспринимаются совершенно естественно. Одним словом, это является открытием маэстро, и он способен на это. Затем мадам Баттю пропела кантилену на одной ноте, а тенор Гардони исполнил истинный бриллиант – «Заблудившегося ребенка». Месье Лавиньяк сыграл «Венецианскую баркаролу» и «Будуарный вальс»; месье Дьеме – «Глубокий сон», и в заключение Сивори представил «Слово о Паганини», замечательную элегию, написанную для скрипки с тем мастерством, с каким «Цирюльник» был написан для голоса, и исполненную так, как только Сивори это умеет. На фортепьяно аккомпанировал превосходный Перуцци».

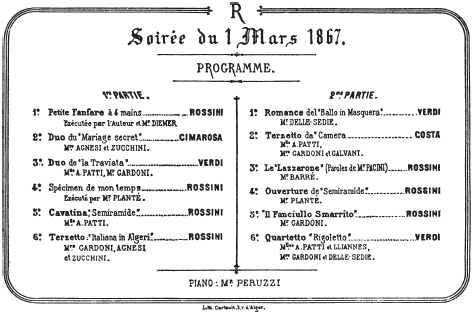

Программа вечера 1 марта 1867 г.

Последний музыкальный вечер в доме Россини состоялся 26 сентября 1868 года. «Менестрель» писал: «Субботний вечер у Россини должен быть назван одним из наиболее блестящих в сезоне: мадам Альбони, мадам [Кристина] Нильсон и месье Фор. Мадам Нильсон прожурчала свои шведские песни с трогательной грацией; месье Фор с большим мастерством исполнил поэтический сонет мэтра Дюпра; мадам Альбони повторила на бис по крайней мере в двадцатый раз восхитительную песню Россини, написанную на тональной основе, названной им китайской гаммой. В заключение месье Лавиньяк исполнил на фортепьяно несколько неопубликованных пьес маэстро». На этом субботние вечера закончились: Россини оставалось жить только пятьдесят дней.

Летом 1860 года между посещениями Вагнера и Ганслика известный пианист, преподаватель и композитор Игнац Мошелес посетил своего сына Феликса в Париже. Юноша виделся с Россини несколько раз после того, как ранее познакомился с ним во время прежнего визита своего отца. Они отправились навестить Россини в Пасси. Мошелес и его жена позднее вспоминали:

«Феликс на вилле вел себя совсем как дома. Для меня салон с его богатой обстановкой был в новинку, и, прежде чем появился сам маэстро, мы рассматривали его фотографию в круглой фарфоровой раме, на сторонах которой были начертаны названия его произведений 2 . Потолок покрыт росписями, изображающими сцены из жизни Моцарта и Палестрины; посередине комнаты стоит рояль Плейеля. Войдя, Россини наградил меня поцелуем, как принято у итальянцев, экспансивно выразил восторг оттого, что видит меня вновь, а также рассыпался в комплиментах Феликсу. Во время нашей беседы он разразился справедливыми, полными блестящей сатиры нападками на существующие методы преподавания вокала. «Я больше не желаю ничего этого слышать, – заявил он. – Они кричат! Все, что я хочу, это полный звук с хорошим резонансом, а не визг. Мне безразлично, разговор это или пение, все должно звучать мелодично». Потом он говорил о наслаждении, которое испытывал во время занятий на фортепьяно, и «если не будет самонадеянностью, – добавил он, – при сочинении музыки для этого инструмента; при игре, однако, четвертый и пятый пальцы не действовали должным образом». Он выразил недовольство тем, что в наши дни с фортепьяно плохо обращаются. «Колотят не только по фортепьяно, но и по стулу, и даже по полу».

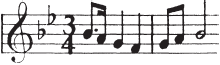

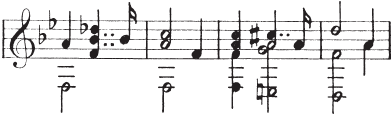

Россини рассказал забавный случай из своей молодости. Однажды, когда он остановился в одном маленьком городке, местный дирижер хора вытащил его из постели и препроводил на представление одной из его опер, в которой он должен был заменить отсутствующего контрабасиста. «Это напомнило мне, что я однажды испытал на себе в Йорке, – продолжает Мошелес, – когда партии тенорового и самого низкого фагота в симфонии ре-мажор Моцарта были пропущены. Я продемонстрировал Россини на фортепьянно, каков был результат. Он от души рассмеялся, а затем попросил меня немного поиграть; после моей импровизации он произнес: «Это опубликовано? Эта музыка как будто струится из родника. Существует резервуарная и ключевая вода; первая течет только тогда, когда вы поворачиваете кран, она всегда вызывает воспоминание о вазе, вторая всегда изливается свободно, свежая и прозрачная. Современные люди путают понятия простого и тривиального; мелодию Моцарта они назвали бы тривиальной, если осмелились бы». Когда мы говорили о лейпцигской консерватории, он был счастлив услышать, что там серьезно относятся к обучению игре на органе, и выразил сожаление по поводу упадка духовной музыки в Италии. Он восторгался возвышенными творениями Марчелло и Палестрины... Когда я пришел в следующий раз, Россини, уступая моей просьбе, но не без скромности, выражающей его неуверенность в собственных силах, сыграл анданте в си-бемоле, начав примерно в таком стиле:

в котором после первых восьми тактов была представлена следующая интересная модуляция:

Такую пьесу мы, немцы, назвали бы банальной. Затем он показал мне рукописи двух сочинений, интродукции и фуги в ля-мажоре, которые я должен был ему сыграть. Когда я добавил в рукопись «бекар», он заявил, что «это дорогого стоило». Клару, пришедшую со мной и уже проявившую достаточно смелости, чтобы исполнить мои «Весеннюю песнь» и «Известие», к большому удовольствию Россини, уговорили повторить обе песни для только что прибывших певцов Поншара и [Никола Проспера] Левассера. Я аккомпанировал и в ответ на замечание Россини, что я вполне владею мелодическим даром для написания оперы, возразил: «Как жаль, что я недостаточно молод, чтобы стать вашим учеником!» Затем мне пришлось играть по его рукописям, и это «вознесло меня к вершинам пианизма». «Все, что я собой представляю, – сказал я, – является следствием старой школы, старого учителя Клементи». При моем упоминании этого имени Россини подходит к фортепьяно и играет наизусть фрагменты из его сонат».

Вскоре после отъезда Мошелеса из Парижа его сын Феликс написал ему о других встречах с Россини. «Разговор вращался вокруг немецкой музыки, – сообщал он. – Я спросил маэстро, кого из великих мастеров он предпочитает. О Бетховене Россини сказал: «Я слушаю его дважды в неделю, Гайдна – четыре раза, а Моцарта – каждый день. Вы скажете мне, что Бетховен является колоссом, который часто наносит вам удар под ребро, в то время как Моцарт всегда восхитителен, но это потому, что последний в ранней молодости имел возможность побывать в Италии, когда там еще умели хорошо петь...» Я спросил его, встречал ли он в Венеции Байрона. «Только в ресторане, где меня ему представили, – был ответ, – поэтому наше знакомство было очень поверхностным; кажется, он говорил про меня, но я не знаю, что он сказал». Я в самой деликатной форме перевел ему слова Байрона, которые случайно сохранились в моей памяти: «Отелло» распяли в «Опере», музыка хорошая, но мрачная, а что касается слов, все подлинные сцены с Яго вырезаны, и вместо этого величайшая ерунда – носовой платок превратился в любовную записку, а ведущий певец не стал чернить себе лицо; пение, костюмы и музыка очень хороши». Маэстро сожалел о своем незнании английского языка и сказал: «В былые дни я потратил много времени на изучение нашей итальянской литературы. Больше всего я обязан Данте, это он научил меня музыке в большей мере, чем все мои музыкальные учителя, вместе взятые, и, когда я писал своего «Отелло», я почувствовал необходимость ввести те стихи Данте – вы знаете, – песню гондольера. Мой либреттист сказал, что гондольеры никогда не пели Данте, а лишь изредка Тассо, но я ответил ему: «Я знаю об этом лучше вас, ибо жил в Венеции, а вы нет. У меня должен быть Данте и будет...»

Россини наилучшим образом сочинил пьесу специально для подражания французскому рожку и записал ее в мой альбом; она точно приспособлена к моему голосу или скорее к моим возможностям трубить. Сверху следующая надпись:

«Тема Россини с двумя вариациями и кодой Мошелеса-отца, преподнесенная моему юному другу Феликсу Мошелесу. Дж. Россини, Пасси, 20 августа 1860 г.».

Мошелес, получив копию этого сочинения, сразу же последовал совету Россини и после написания двух вариаций и коды попросил у маэстро позволения посвятить ему дополненный вариант этого произведения. Он получил следующий ответ:

«Париж, Пасси, 1861 г.

Mon maitre (de piano) et ami[95].

Позвольте мне поблагодарить вас за дружеское послание. Ничто не могло и не должно быть для меня более приятным, более лестным, чем ваше посвящение. Это доказательство вашей любви является для меня неоценимой наградой. Я благодарю вас со всей теплотой, еще не остывшей в моем старом сердце.

Вы просите у меня позволения награвировать ту небольшую тему, которую я набросал для вашего милого сына, – оно вам даруется. Нет большей чести, дорогой друг, чем соединить свое имя с вашим в этой маленькой публикации, но – увы! – какую роль вы заставляете меня играть в столь славном союзе? Роль композитора, дарующего вам, великому патриарху, первенство в пианизме. Почему вы не хотите допустить в большую семью еще одного, да какого, пианиста, хотя я отношу себя очень скромно (но не без сильного огорчения) к категории пианистов четвертого класса? Неужели вы хотите, дорогой Мошелес, чтобы я умер от огорчения?

Вы, великие пианисты, добьетесь этого, обращаясь со мной как с парией. Но вы ответите перед Богом и людьми за мою смерть.

Пожалуйста, передайте от меня привет мадам и вашим милым детям, а сами примите уверения в чистосердечной привязанности вашего искреннего друга.

Дж. Россини».

* * *

22 января 1860 года Россини сочинил, подписал и датировал нотную страницу, которую его друг, изобретатель из Сиены Джованни Казелли, хотел передать по телеграфу из Парижа в Амьен, чтобы продемонстрировать свой новый «фототелеграф». В 1887 году, во время переноса праха Россини из Парижа во Флоренцию, на выставке автографов Россини, устроенной в филологическом кружке во Флоренции, эта страница демонстрировалась вместе с ее фотографическим воспроизведением. В конце 1850-х и в начале 1860-х годов Россини изредка посещал неофициальные дневные концерты в домах музыкантов и друзей, включая виконтессу Грандваль, композитора и скрипача Адольфа Бланка и графа и графиню Пилле-Вилль. Резиденции Россини на Шоссе-д’Антен и в Пасси продолжали оставаться промежуточной станцией, через которую музыканты перемещались из Италии в другие части Европы. Часто они получали от него рекомендательные письма, которых он написал множество. В июне 1859 года он дал мадам Миолан-Карвальо такое письмо к Коста в Лондон, озаглавив его «Один из главных жрецов храма музыки в Париже – Верховному жрецу храма музыки в Лондоне». 30 мая 1861 года, вновь обращаясь к Коста, на этот раз представляя Юзефа Венявского, Россини называет его «дражайшим сыном»: «Вот тебе еще один из моих отеческих автографов. Во Франции они принесут двадцать су; в Англии, учитывая безмерное богатство этой страны, они должны быть проданы по меньшей мере за два шиллинга. Покупатели, берегитесь!!!» Шутливый просительный тон присутствует в большинстве его писем к Коста, независимо от их истинного содержания.

В июне 1861 года комитет по организации Лондонской выставки 1862 года обратился к Оберу, Мейерберу и Россини с просьбой предоставить новое музыкальное сочинение, которое будет исполнено в день церемонии открытия выставки. Отказываясь сочинять подобную музыку, Россини писал: «Если бы я все еще принадлежал к этому музыкальному миру, мне следовало бы считать своим долгом и удовольствием, воспользовавшись этим случаем, доказать, что я нисколько не забыл благородное гостеприимство Англии». Однако он реагировал иначе, когда его пригласили написать музыку для концерта, организованного Sosiete des Concerts du Conservatoir[96] чтобы собрать деньги для Флорентийского комитета по сооружению памятника Керубини (умершего в Париже 15 марта 1842 года). В результате он создал одно из своих самых выдающихся произведений. Ранее Россини сочинил для графа Помпео Бельджойозо «Песнь титанов», пьесу для четырех басов, поющих в унисон, на французский текст Эмильена Пачини, повествующую о неистовом нападении титанов на Олимп. Незаконченная рукопись партитуры в Пезаро (в ней есть только вокальная часть и партии фисгармонии и фагота) содержит следующее описание после заглавия: «(Энцеланд, Гиперион, Коэлюс, Полифем, четыре сына Титана, брата Сатурна). Под аккомпанемент фортепьяно и фисгармонии для четырех басов – певцов высокого роста, – солирующих в унисон. Слова Э. Пачини»; внизу последней страницы Россини написал: «Laus Deo – Дж. Россини, Пасси. 15 сентября 1861». «Кровавый» текст начинается словами: «Война! Бойня! Смерть! Резня! / Сыновья Титана, пришедшие в ярость, / Мстят, наконец, за долго наносившиеся тяжкие обиды / истребляющим мечом!» Теперь Россини аранжировал аккомпанемент для большего по составу оркестра и привлек по крайней мере восемьдесят четыре исполнителя, если не больше, плюс первоначальные четыре баса. И 5 октября 1861 года он написал Альфонсу Руайе, занимавшему тогда пост директора «Опера», где должен был состояться концерт в честь Керубини:

«Сударь и друг, принимая во внимание запрос, присланный мне комитетом Концертного общества консерватории, я только что решил вопрос о создании небольшого вокального произведения, которое вышеупомянутое общество собиралось поставить для сбора средств на памятник прославленному Керубини. Я написал произведение для четырех басов, поющих в унисон. Оно озаглавлено «Песнь титанов». Для его исполнения мне нужны четыре высоких парня, и я их прошу у вас, поскольку вы их счастливый директор. Вот их фамилии a perfetta v?cend[97]: Бельваль, Казо, Фор, Обэн. Как видите, я перечисляю их в алфавитном порядке, чтобы доказать вам, что я ни в коем случае не забыл театральные условности! Будьте так добры, мой дорогой месье Руайе, предоставьте мне еще один знак вашей симпатии и обратитесь к этим господам с просьбой от моего имени принять участие в исполнении «Песни титанов», в которой, будьте уверены, нет ни одной рулады, ни одной хроматической гаммы, трели или арпеджио; это просто ритмическое пение – пение титанов и поэтому отчасти неистовое. Одна небольшая репетиция со мной, и все будет в порядке! Если мне позволит здоровье, я с радостью приду (как велит мне долг), чтобы увидеть ваших славных артистов и получить наслаждение, к которому давно стремлюсь: увы! мой друг, мои ноги подгибаются, а сердце колотится, и это сердце стремится к вам, чтобы заранее выразить свою живую благодарность. Это чувство направляет мою руку, снова и снова выражая вам чувство глубочайшего уважения и искренней дружбы со стороны любящего вас Джоакино Россини, пианиста четвертого класса».

«Песнь титанов» впервые исполнили в «Опера» 22 декабря 1861 года. Она должна была прозвучать снова в Вене 15 апреля 1866 года на концерте, устроенном с целью собрать деньги на памятник Моцарту. Эта программа включала другое произведение Россини – «Ночь святого Рождества», пастораль для баса и хора из восьми голосов, которую он сочинил в 1863 году (тогда она была исполнена на одном из субботних вечеров). 6 июня 1863 года Россини написал кому-то в Вену, явно полагая, что вскоре должно состояться представление:

«Достопочтенный господин!

Обращаюсь с просьбой, которой я позволил себе побеспокоить организатора моцартовского концерта и составителя его программы. Я пишу на итальянском, своем родном языке, поскольку знаю, что он хорошо знаком в Вене.

Я послал два из моих неопубликованных сочинений достопочтенному австрийскому консулу с тем, чтобы он переслал их в Вену и чтобы они были исполнены во время вышеупомянутого концерта.

I. «Рождественская ночь». Пастораль в итальянском стиле.

П. «Песнь титанов».

Эти произведения следует исполнять в вышеуказанном порядке: I и П. Для первого, кроме солиста-баса, необходимо фортепьяно или два, играющих в унисон, если зал большой, с фисгармонией. Для хора достаточно двенадцати голосов. Я посылаю партитуру и некоторые вокальные партии этого произведения.

Что касается второго произведения, «Титанов», требуются четыре первых баса, обладающих сильными, протяженными голосами и горячей душой, способные сделать особое ударение на ритмах произведения, так как они – ее главная основа. Я посылаю его партитуру, партии оркестра, тамтама и вокальные партии.

Мне хотелось бы, чтобы два этих номера (один за другим, не забудьте этого) были исполнены в начале отделения концерта (не считая первого номера).

Я заявляю, что горд и счастлив тем, что способен внести свой скромный вклад, отдавая дань памяти истинному титану в музыке, Моцарту, которым восхищался в юности и который всегда оставался моим кумиром и учителем. Пусть венцы, которые были так любезны ко мне во время моего пребывания среди них в 1822 году, примут дань моего почтения, которое я счастлив предложить их великому и бессмертному согражданину, и вновь проявят снисхождение к моим двум сочинениям, представляющим собой плоды труда старого почитателя Моцарта.

Дж. Россини.

P.S. Предполагаю, что мое произведение будет переведено на немецкий язык, и умоляю поэта-переводчика сохранить просодию и музыкальные ритмы. Само собой разумеется, что после того как состоится концерт, мои сочинения (партитуры и партии) будут отправлены их автору в Париж агентством вышеупомянутого австрийского консула, и делать копии запрещено под страхом закона. Право собственности сохраняется исключительно за композитором».

Неделю спустя после исполнения «Песни титанов» в «Опера» «Ревю э газетт мюзикаль» писала, что это произведение «изумило слушателей: Россини никогда не демонстрировал себя в столь внушительном аспекте, от него ожидали чего-то другого. Все в один голос требовали повторения. Оркестр заиграл снова, и тогда произведение поняли несколько лучше, но для того, чтобы его осознать полностью, необходимо было напечатать слова и раздать слушателям, что, несомненно, сделали бы в другое время». Затем критик отмечает резкие акценты и взрывы звука, адаптированные к тексту. Он пишет, что здесь отсутствует настоящая россиниевская вокальная линия, вокальная партия представляет собой серию диких выкриков. Он счел оркестровые эффекты беспримерными, хотя композитор и не использовал каких-то беспрецедентных средств: трубы и тромбоны вступали только в интервалах; ударные появляются только в конце. Достигнутый им эффект производится мудрым расположением частей и группировкой инструментов, выбором аккордов, модуляцией и энергичной природой повторяющегося инструментального рисунка, формирующего текстуру в высшей степени оригинальной композиции. А Россини тем временем не забыли в Италии. 19 августа 1861 года он обратился к графу Костантино Нигре, знаменитому дипломату, поэту и филологу, занимавшему пост итальянского посла во Франции: «Ваше превосходительство, если мое слабое здоровье не помешает мне прийти, я буду в вашей резиденции в следующий четверг до полудня, чтобы выразить свою благодарность и принести присягу в соответствии со статусом ордена рыцарей Савойи «За заслуги», который Его Величество Виктор Эммануил II в своей державной щедрости соблаговолил даровать мне.

С глубоким уважением, ваш преданный слуга».

Повелитель только что объединенной Италии оказывал честь одному из самых знаменитых подданных.

В 1862 году среди итальянцев, приезжавших в Париж и посещавших чету Россини, были Франко Фаччо 3 и Арриго Бойто, прибывшие вместе и привезшие с собой теплое рекомендательное письмо Россини от Тито Рикорди. Молодые люди 22 декабря пришли в «Опера», чтобы послушать «Песнь титанов», которой они очень восхищались. Они восприняли ее как обещание того, что и их музыка, которую они считали новой музыкой, музыкой будущего, сможет со временем найти свой путь. Бойто рассказывает, что одна поклонница сказала Россини, что находит «Песнь титанов» tres grace?eux[98], и Россини, удивленный неуместностью прилагательного, ответил: «О мадам, это всего лишь шутка!» Хозяин любезно согласился посмотреть партитуру совместной патриотической кантаты Бойто и Фаччо «Сестры Италии». По-видимому, он ее похвалил, так как 1 апреля 1863 года брат Бойто Камилло писал ему: «Я рад, что Россини понравилась твоя музыка, он не из тех людей, кто воспринимает любой прогрессивный шаг». Молодые посетители несколько раз приходили к Россини, 19 декабря 1862 года Камилло написал Арриго: «Рад, что Россини взял тебя под крыло – он способен оказать большую помощь молодым; и это повсюду, где бы он ни находился; его слово, почитаемое, словно слово Бога музыки, поможет вам обрести твердую почву под ногами».

Когда в апреле 1863 года Бойто и Фаччо покидали Париж, они пришли проститься с Россини. Он подарил каждому из них подписанную фотографию, где в обоих случаях использовал слово «коллега», а Бойто назвал m?o caldo collega (приблизительно «мой пылкий коллега»), затем он дал каждому из них по небольшому пакетику, сказав: «Молодежи все может пригодиться». Спускаясь по лестнице, молодые люди не смогли сдержать любопытства и заглянули в них. К их великому изумлению, в пакетах лежали все те визитные карточки, которые они оставляли у Россини во время своего пребывания в Париже.

Когда Тито и Джулио Рикорди увидели Россини в Париже в 1867 году, он сказал им: «Что касается музыки, я познакомился с двумя симпатичными молодыми людьми из вашей консерватории: Фаччо и... Гойто». Джулио Рикорди поправил его: «Бойто». Россини продолжил: «Правильно, Бойто, что за чертовски трудное имя!.. Мне всегда нелегко произносить такое, и я начинаю с Г для того, чтобы перейти к Б. Чем ваш Бойто занимается? Мне он очень понравился, кажется, в нем есть нечто, свидетельствующее о его способности совершить что-то незаурядное! Я так рад за Италию. Поскольку Джулио – друг Бойто, он должен сообщить мне о делах этого молодого человека, так как он, несомненно, скоро заставит о себе заговорить». Через несколько недель после провала первой версии «Мефистофеля» Бойто (5 марта 1868 года в «Ла Скала») Россини написал Тито Рикорди: «Передайте от меня привет Бойто, чей возвышенный талант я безмерно ценю. Он прислал мне либретто своего «Мефистофеля», судя по которому я вижу, что он слишком рано хочет стать новатором. Не думайте, будто я борюсь против новаторов! Я только хочу, чтобы не стремились сделать за один день того, что можно достичь за несколько лет. Пусть дорогой Джулио доброжелательно прочтет мою первую работу «Деметрио и Полибио» и «Вильгельма Телля», и он тогда увидит, что я не речной рак».

Весной 1862 года римский художник Гульельмо Де Санктис (1829-1911), познакомившийся с Россини во Флоренции в 1851 году, приехал в Париж. Шестнадцать лет спустя он опубликовал воспоминания о состоявшихся в мае-июне 1862 года встречах с семидесятилетним композитором. Во Флоренции он счел Россини саркастичным и резким; когда художник заговорил о том, что сознание того, что твое имя всемирно известно, должно приносить удовлетворение, Россини ответил: «Все это очень хорошо, но слава не компенсирует жизненных злоключений». В Париже Де Санктис встретил менее резкого и раздраженного человека, хотя и по-прежнему лишенного иллюзий. Во время его первого визита на Шоссе-д’Антен два пришедших одновременно француза стали льстить Россини, говоря неискренние комплименты. Когда они ушли, Россини сказал Де Санктису: «Все как всегда. Я обречен всегда выслушивать одно и то же, и это заставляет меня возненавидеть род людской». Он пригласил художника приехать в Пасси в следующую пятницу и привезти с собой некоторые эскизы.

Когда 10 мая Де Санктиса проводили в спальню-кабинет Россини на вилле, художник застал хозяина пишущим. Пожилой человек поднял глаза, увидел в руках посетителя папку и резко бросил: «Вы пришли для того, чтобы писать мой портрет? Ни за что – у меня не хватает терпения, чтобы сидеть неподвижно. Когда я позирую, это действует мне на нервы, и я перестаю спать. Поверьте мне, вам лучше писать с фотографии». Де Санктис напомнил ему о его просьбе принести образцы работ. «Раз так, тогда заходите», – успокоившись, сказал Россини. Он отодвинул страницы, над которыми работал, предложил Де Санктису положить папку на стол и внимательно рассмотрел эскизы, включавшие и портреты. Затем, готовясь уйти, Де Санктис сказал: «В течение десяти лет я сохранял страницу для Россини, но теперь, когда он отказался, мне придется подчиниться его решению». Смягчившийся Россини произнес: «Послушайте, если это вам подойдет, можете рисовать меня во время работы, так чтобы мне не приходилось сидеть неподвижно, тогда приходите, когда пожелаете, и можете оставаться столько, сколько сочтете нужным и сколько захотите». Подобная перспектива настолько окрылила Де Санктиса, что он, отойдя от виллы на какое-то расстояние, не сразу заметил, что моросит дождь.

14 мая Де Санктис пришел на виллу, когда Россини пил свой привычный кофе с молоком, в который макал кусочки хлеба. Затем по дороге в спальню-кабинет Россини остановился, чтобы взять несколько аккордов на фортепьяно. Набравшись храбрости, Де Санктис попросил его сыграть. По его воспоминаниям, Россини поколебался, а затем его «короткие толстые пальцы легко заскользили по клавиатуре, извлекая нежнейшие аккорды совершенно без усилий, так что движения его пальцев почти не ощущалось». Затем Россини произнес: «Если вы хотите услышать мою игру, я должен вас предупредить, что я пианист второго класса. Произведения, которые вы услышите, относятся к числу моих последних композиций, я назвал их «Ласка моей жены» и «Напоминание». Де Санктис внезапно осознал, что человек, которого он считал величайшим из итальянцев, играл только для него.

«Россини испытывает огромные страдания, когда переписывает свои сочинения, – пишет Де Санктис. – Он никогда не устает совершенствовать их, часто перечитывает и меняет ноты, которые он имеет обыкновение соскабливать скребком с исключительным терпением. Невозможно себе представить, чтобы человек со столь пылким воображением мог погружаться в такие мельчайшие детали. Другое мое наблюдение, связанное с ним, заключается в верности своим привычкам, не говоря уже о том, что он располагал мебель и все предметы вокруг себя в симметричном порядке. Комната, в которой он обычно проводил много часов каждый день, где принимал посетителей и работал, была его спальней. Там в центре стоял письменный стол, а на нем в абсолютном порядке лежали его бумаги, неизменные скребки, ручки, чернильница и все необходимое для работы. Три или четыре парика размещались в ряд на равном расстоянии друг от друга на камине. На белых стенах висели японские миниатюры на рисовой бумаге, и кое-какие восточные предметы стояли, словно трофеи, на комоде; кровать у стены всегда аккуратно застелена; несколько простых стульев в разных местах комнаты. Все это производило впечатление чистоты и порядка, что приятно было видеть, но она не воспринималась комнатой, где обитает художник, которого мы обычно представляем склонным к беспорядку. Когда потрясенный этим совершенным порядком я выразил маэстро свое изумление, он сказал: «Ах, мой дорогой друг, порядок – это благополучие».

Отметив также регулярное расписание ежедневной жизни Россини, Де Санктис пишет, что «каждое утро по возвращении из Булонского леса Россини переодевался, и если потел, то снимал парик и обматывал голову сложенным вдвойне полотенцем, и так ходил по комнате до тех пор, пока пот не высыхал. Он никому не позволял присутствовать в эти моменты, но тем не менее однажды, когда мы вернулись вместе с прогулки, мне в знак особого расположения позволили присутствовать в комнате, и я смог увидеть композитора в этом странном обличье, что дало мне возможность рассмотреть прекрасно очерченный и совершенно лысый череп, напоминавший мне голову Цицерона или Сципиона Африканского».

Де Санктис описывает внешность Россини следующим образом: «Я видел его: неподвижный, с округлыми плечами и выступающим животом, передвигающийся по салону мелкими шагами, оказывая почести гостю дома. Судя по его внешнему виду, невозможно было предположить, что это художник и величайший гений своего времени. Его светло-рыжий парик резко подчеркивал лоб, а виски странно контрастировали с бледным и тщательно выбритым лицом. О его мощном воображении свидетельствовали только его живые пронзительные глаза, а судя по его тонким губам, слегка сардонически изогнутым, он представлял собой человека незаурядного ума. В нем не было и следа высокомерия и тех тяжелых манер, которые часто появляются у знаменитых людей».

К 16 мая Де Санктис закончил рисовать Россини. На самом похожем рисунке внизу подпись, сделанная рукой Россини: «Дорогому Гульельмо Де Санктису. Пользуюсь этим случаем, чтобы выразить вам свою дружбу и восхищение. Дж. Россини. Пасси, Париж, 15 мая 1862 года». Художник продолжал быть желанным гостем и во время своего дальнейшего пребывания в Париже. Комментируя тенденцию Россини обсуждать прошлое, Де Санктис написал: «Он напоминал красавицу преклонных лет, которой нравилось вспоминать прежние дни, когда все за ней ухаживали и хвалили ее». Но Россини также обсуждал и текущие события, происходившие в основном на итальянской политической сцене, о которых говорил: «Единственным преимуществом, которое будет иметь нация после объединения, – это новое интеллектуальное пробуждение итальянцев; что касается всего остального, у меня мало веры, так как, сколько ни пытайся выстроить людей, они всегда будут следовать своим страстям. В 1848 году меня обвинили в том, что я будто бы реакционер, потому что не соглашался с теми, кто полагал, будто можно избавиться от австрийцев с помощью гимнов и криков «Вива, Италия!». Время показало, что я был прав. Но не могу не согласиться, что эти ребята во многом преуспели, а также, хотя и противостоял их доктринам, должен воздать должное Мадзини, так как его постоянное волнение поддерживает в итальянцах дух свободы и независимости, делая таким образом возможным объединение Италии».

Когда Де Санктис спросил Россини, устает ли тот от сочинительства, старик ответил: «Дорогой друг, если бы я уставал, то никогда бы ничего не написал, так как ленив от природы. Я написал «Севильского цирюльника» за тринадцать дней, постоянно работая среди болтовни моих друзей. Одиночество никогда не доставляло мне удовольствия. Когда у меня появлялось настроение писать музыку, но не было компании, я ее искал». На вопрос художника, почему он вводил в свою музыку так много рулад и прочих украшений, Россини сказал: «Причина проста. Певцы обычно делали это самостоятельно и с очень плохим вкусом. Для того чтобы этого избежать, я решил писать их сам в форме, более соответствующей моей музыке, но не потому, что считал украшения необходимыми для прекрасного пения».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава III. Я ловлю рыбу Глава IV. Старик, живущий на краю земли Глава V. Снова один Глава VI. Свадьба в лесу Глава VII. Корабль! Глава VIII. Назад к цивилизации Глава IX. Успехи колонизации Глава X. Мельбурн строится Глава XI. На земле Ван Димена Уильям Бакли

Глава III. Я ловлю рыбу Глава IV. Старик, живущий на краю земли Глава V. Снова один Глава VI. Свадьба в лесу Глава VII. Корабль! Глава VIII. Назад к цивилизации Глава IX. Успехи колонизации Глава X. Мельбурн строится Глава XI. На земле Ван Димена Уильям Бакли

Левитан Исаак Ильич (1860–1900)

Левитан Исаак Ильич (1860–1900) Осенний день. Сокольники Ранняя ученическая работа Левитана проникнута элегическим настроением тихого увядания природы. По извилистой аллее парка, спеша укрыться от непогоды, стремительно идет молодая женщина. Словно наперегонки с ней

Эжен Делакруа (1798–1863)

Эжен Делакруа (1798–1863) Свобода на баррикадах (28 июля 1830 года) 1831. Лувр, ПарижДелакруа ярко воплотил дух героических событий июльской революции 1830 года в аллегорическом образе Свободы — женщине во фригийском колпаке и с трехцветным знаменем, которая в вольнолюбивом порыве

Эдвард Мунк (1863–1944)

Эдвард Мунк (1863–1944) Крик 1893. Национальная галерея, ОслоТворчество Мунка открыло новые пути, по котором в последствии шло искусство XX века. В нем нашла отражение основная духовная проблема эпохи — разобщенность человека с миром и самим собой. Магистральной линией его

Колода игральных карт. 1860. Акварель. 52 карты

Колода игральных карт. 1860. Акварель. 52

Глава 15 1855 – 1860

Глава 15 1855 – 1860 Путешествие из Флоренции в Париж, сопровождаемое остановками и длившееся почти месяц, не улучшило состояние здоровья Россини. Первым домом, в котором они с Олимпией поселились по приезде в Париж периода Второй империи, стал дом номер 32 на рю Бас-дю-Рампар 1 .

Глава 18 1863 – 1867

Глава 18 1863 – 1867 В течение двух летних месяцев 1863 года жизнь на вилле в Пасси протекала менее гладко, чем за последние несколько лет. Россини стал нервным и порой ворчливым. Олимпия ужесточила строгость своей опеки. Ее муж впервые с тех пор, как завершил «Стабат матер»

Николай Иванович Уткин 1780–1863

Николай Иванович Уткин 1780–1863 Уткин был незаконнорожденным сыном М. Н. Муравьева и дворовой девушки. Отец М. Н. Муравьева был тверским вице-губернатором. Когда мать будущего знаменитого гравера забеременела, барин выдал ее замуж за своего камердинера и управляющего

Иван Семенович Бугаевский-Благодарный (Богаевский) 1780–1860

Иван Семенович Бугаевский-Благодарный (Богаевский) 1780–1860 Бугаевский-Благодарный родился в Кременчугском уезде Полтавской губернии. В 1779 году он поступил в Петербургскую Императорскую академию художеств, где учился у знаменитого портретиста С. С. Щукина. В 1824 году за

Евгений Петрович Житнев 1809–1860

Евгений Петрович Житнев 1809–1860 Житнев – ученик А. Г. Венецианова. Был крепостным, но получил вольную, учился вольноприходящим в Петербургской Императорской академии художеств. В 1835 году получил звание свободного художника, в 1856 году стал академиком

Эжен Делакруа (1798–1863)

Эжен Делакруа (1798–1863) Более остальных художника интересовал исторический жанр. Он создал множество замечательных полотен, рассказывающих о событиях давно минувших дней. Иногда Делакруа выбирал в качестве основы для своей очередной работы сюжет из недавно прочтенной

Николай Семенович Самокиш (1860–1944)

Николай Семенович Самокиш (1860–1944) Николая Самокиша всегда привлекала батальная живопись. В его больших многофигурных полотнах нет жестокости и кровавых сцен, нет в них и трагического чувства, свойственного произведениям знаменитого баталиста В. В. Верещагина. Работы

Исаак Левитан 1860-1900

Исаак Левитан 1860-1900 Чехов и Левитан… Эти два больших художника были близкими друзьями. Даже любили одну женщину. И это не странно: они делали одно дело – один в литературе, другой в живописи. Весна – большая водаСаврасов, автор полотна «Грачи прилетели», открыл весну в