Глава 11 1829 – 1837

Глава 11

1829 – 1837

Летом 1829 года Болонья праздновала прибытие папского легата. В честь этого события в театре «Комунале» была исполнена кантата Россини, озаглавленная «Три пастуха», а вслед за ней прозвучали ария и квартет Россини. Кантата представляла собой переработанную версию «Благодарности», впервые исполненную в Неаполе в 1821 году. Единственная деятельность Россини на поприще оперного творчества в конце 1829 года состояла в том, что он помогал готовить к постановке «Танкреда», «Отелло» и «Семирамиду», которые были показаны осенью в «Комунале» и стали основой для взлета Джудитты Паста. А в основном он руководил земледельческими работами и вел светскую жизнь.

В 1829 году зима установилась рано, и Россини с супругой вскоре переехали с виллы Кастеназо в просторный палаццо в Болонье, принадлежавший ему уже семь лет. Там он предался домашним удовольствиям вместе с Изабеллой, своим отцом, друзьями семьи и своими закадычными приятелями. В марте 1830 года Эдуард Робер, с 1 октября 1829 года совместно с Карло Северини занимавший пост директора театра «Итальен», остановился в Болонье, чтобы посоветоваться с Россини, с желаниями и советами которого очень считались в театральных делах. Когда в мае праздновались именины маркиза Франческо Сампьери 1 , Россини дирижировал в частном театре на вилле Казалеккио одноактным переложением «Турка в Италии». Робер исполнил в нем роль Дженорио 2 . Также исполнили хор в честь Сампьери, который Россини подготовил к этому случаю.

Робер жаловался на излишнюю общительность Россини: «Я не могу удержать внимание маэстро больше, чем на мгновение, здесь намного труднее говорить с ним о делах, чем в Париже, так как он слишком много развлекается с этими проклятыми болонскими бездельниками – черт бы их побрал! Они являются к нему домой в полдень, когда он едва проснулся, и не уходят до часа ночи... А когда я выхожу с ним на прогулку в надежде хоть немного пообщаться с ним с глазу ни глаз, он обычно ускользает от меня между колонн аркады, и если начинает сплетничать с друзьями, то уже невозможно что-либо с ним обсудить».

Когда весной 1830 года теплая погода позволила супругам Россини вернуться в Кастеназо, композитор, не слишком занятый семейными и светскими делами, несмотря на ранее принятые решения, ощутил острое желание написать оперу. Он принялся бомбардировать Париж требованиями прислать либретто второй оперы, предполагаемой новым контрактом. 4 мая 1830 года он написал Ларошфуко: «Я все еще не получил поэмы, которую жду уже больше девяти месяцев, с тех пор, как покинул Париж. Мне очень хотелось бы воспользоваться прекрасными весенними днями и своим пребыванием за городом, где я поселился на короткое время, чтобы быстро продвинуться в работе над оперой, так как мне хотелось бы доказать своим трудом и усердием свое желание доставить вам удовольствие. Но я не могу работать без поэмы». А 7 июля, вернувшись в Болонью после посещения Флоренции, он написал Северини 3 : «Мы за городом, и я все еще бездельничаю, ожидая это знаменитое либретто. Мне кажется, что Люббер просто почивает на лаврах». Сам же он бегло набросал сценарий, основанный на прочтенном на итальянском языке «Фаусте» Гете. В 1854 году во Флоренции он скажет французскому архитектору Дуссо, что хотел «испытать себя в написании фантастической оперы, но выбросить призраков, демонов и мрачных фантомов, заставив вместо них петь Судьбу и духов».

Обсуждая в 1855 году с Гиллером «Фауста», Россини сказал: «В течение долгого времени это было моей заветной мечтой, и я уже набросал вместе с [Этьеном де] Жуи целый сценарий. Естественно, он основывался на поэме Гете. Но в это время в Париже разразилось настоящее помешательство на «Фаусте», каждый театр имел своего собственного «Фауста», и это отбило у меня охоту. Тем временем произошла июльская революция, театр «Гранд-опера», до того бывший королевским учреждением, перешел в руки частного предпринимателя, мать моя умерла, а отцу пребывание в Париже было невыносимо из-за того, что он совершенно не знал французского, – вот я и расторг контракт, обязывавший меня представить еще четыре большие оперы. Я предпочел, оставшись на родине, сделать более счастливыми последние годы моего отца. Я был вдали от моей матери, когда она умирала, это причинило мне бесконечное горе, и я страшно боялся, чтобы то же не произошло у меня с отцом». Никаких записей, подтверждающих расторжение Россини контракта, не обнаружено. Но то, что он сообщает, скорее всего, истина. И это заставляет нас задуматься о том, каким мог быть «Фауст», написанный Россини после «Вильгельма Телля», и как он повлиял бы на судьбы и славу Гуно и Бойто.

Пребывание Россини во Флоренции затянулось с 11 по 22 июня 1830 года. 12 и 13 июня он побывал в театре «Пергола», по-видимому, как гость британского посла, лорда Бергерша, который также пригласил его на один из самых роскошных банкетов. Находясь в великокняжеской столице, Россини позировал скульптору Лоренцо Бартолини4, сделавшему набросок, с помощью которого позже вырезал мраморный портрет, считавшийся очень удачным, но впоследствии потерянный (сохранилась только литография с него).

Россини вернулся в Кастеназо, когда из Франции пришли оглушительные новости – 27, 28 и 29 июля в Париже произошла революция. Карл X был свергнут с престола. В стране произошли глубокие политические изменения, наиболее важным из них было то, что платежи по королевскому цивильному листу прекращались. Если Россини и планировал вернуться в Париж, то теперь он оставил это намерение. Как показали дальнейшие события в Болонье, он не был человеком, которого вдохновляли мятежи, орудийный огонь и уличные бои. В августе он оставался в Болонье или неподалеку от нее. В это время он как почетный гость посетил изысканный прием, устроенный Сампьери в Казалеккио, описанный во всех подробностях в местной прессе за 25 августа. О музыкальном вечере, устроенном этим летом самим Россини, Гаэтано Фьори так написал в своей газете «Театри, арте э леттература»:

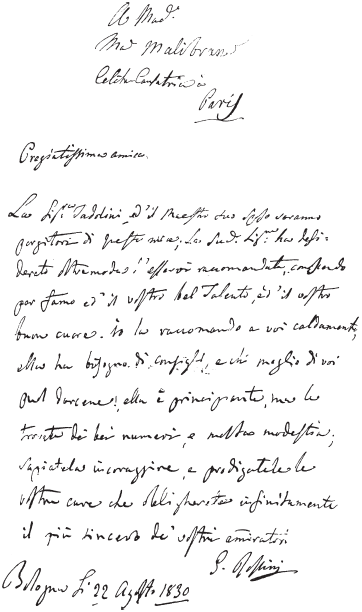

Письмо Россини Марии Малибран, 22 августа 1830 г.

«Наряду с различными музыкальными номерами, превосходно исполненными под его [Россини] руководством знаменитыми актрисами [Костанцией] Тибальди и [Эудженией] Тадолини, дамы и господа, любители музыки, вместе с ними исполнили знаменитые хоры из его новой оперы «Вильгельм Телль», которые были выслушаны с восторгом, настолько сияли в них высокое качество композиции и достоинства исполнения. Затем, уступив мольбам собравшихся, сам маэстро и его талантливая жена исполнили изящный дуэт, где он проявил себя наилучшим образом, да и она эффектно напомнила, что когда-то была Кольбран, стяжавшей лавры в лучших театрах Европы...

Наконец, не в силах противостоять настойчивым просьбам своих знатных гостей, он согласился исполнить знаменитую выходную арию Фигаро из «Севильского цирюльника» и еще раз подтвердил тот факт, что никто из самых знаменитых ныне живущих артистов не поет и никогда не споет лучше эту поистине классическую арию, где только ему дано ощутить и донести до слушателей правду идей, выраженных в его музыке».

4 сентября Россини в обществе слуги отправился в Париж. На этот раз он не взял Изабеллу с собой, он надеялся, что через месяц вернется назад в Болонью. К тому же его чувства к Изабелле стали охладевать, постепенно превращаясь в формальные и натянутые. Незадолго до этого сумасбродство довело ее до того, что она втайне от него стала давать уроки пения, пытаясь восстановить свое состояние. Россини же она сказала, что занялась этим исключительно из дружеского расположения к своим ученикам. По Болонье поползли слухи, будто бы она вынуждена давать уроки из-за скупости Россини. Когда эти слухи дошли до него, он поговорил с ней, узнал правду и был очень оскорблен. Вполне понятно, что уход с оперной сцены, где в течение почти пятнадцати лет она занимала пост ведущей певицы, не мог пройти легко для Изабеллы. Она смертельно скучала, и этим можно объяснить ее своевольные и сумасбродные поступки и дорогостоящую страсть к азартным играм.

В 1830 году Россини было тридцать восемь лет, Изабелле – сорок пять. Им не суждено будет встретиться почти четыре года. Джузеппе Россини остался в Болонье, чтобы заботиться о делах сына, присматривать за Изабеллой, пытаться умиротворить ее и заставить экономить. Ежемесячно он предоставлял ей сведения о доходе, который установил для нее Россини (процедура, чрезвычайно раздражавшая ее). Письмо, написанное Джузеппе своему сыну 31 декабря 1830 года, предвосхищает множество подобных посланий, направленных из Болоньи в Париж в течение следующих трех лет и часто остававшихся без ответа. В нем говорится: «В среду, 20-го числа, мы с твоей женой были расстроены немного меньше, чем обычно, так как получили от тебя весточку. Давно мы от тебя ничего не имели; поэтому мы провели праздник святого Рождества лучше, но как две потерянные души, и в день Рождества наш стол был накрыт на твою жену, меня и двух ее служанок. Можешь себе представить, какое это было счастье».

18 апреля 1833 года Джузеппе писал своему сыну: «Ты знаешь намного лучше меня характер своей жены, она само величие, в ее представлении, я же, по-моему, человек маленький. Ей доставляет удовольствие расточать деньги и доставлять удовольствие своим поклонникам, а я предпочитаю наслаждаться миром и покоем, а за них не дам ни гроша...» Пять дней спустя он писал: «Твоя жена уехала на свою великолепную виллу; пусть Бог даст ей мир и спокойствие, а также дарует всем нам покой. Она сейчас стала такой хорошей, что даже сделала прическу у парикмахера, и это из-за ее хорошего настроения и из-за этих проклятых собак, портящих диваны, ковры и все красивое, что только есть у нас в городе». Джузеппе постоянно осуждал сумасбродства Изабеллы.

Любя и одновременно не любя Изабеллу, Джузеппе Россини неизменно находил недостатки в ее манерах и поступках. В своих письмах в Париж он сначала называл ее «дорогая Изабелла», потом «твоя жена», затем «твоя супруга», а как-то раз даже «миледи, герцогиня Кастеназо». В грустном письме о ней, написанном Россини 4 августа 1833 года, Джузеппе пишет: «Когда твоя жена уехала за город, она все заперла, так что мне пришлось покупать тарелки, стаканы и бутылки, такого не делают даже в Турции. Может ли человек любить совершающую постыдные поступки гордячку и ладить с мотовкой, которая только ищет повода, чтобы проявить свою злость, и все это только потому, что кто-то не хочет преклоняться перед ее величием и безумными поступками Она позабыла о своем происхождении, о том, что тоже была дочерью бедного трубача, такого же, как я, о том, что у нее есть сестра в Мидрите, засыпающая ее письмами; она не помнит о том времени, когда они еще жили в Мадрите, и Крешентини 5 давал ей уроки из милости и много еще другого, о чем я мог бы напомнить, но не сделаю этого. Я скажу только одно: «Да здравствуют венецианцы за то, что освистали ее до смерти» 6 , и было бы еще лучше, если бы они поступили с ней, как и намеревались, тогда моя бедная жена не умерла бы от горя, а если все будет продолжаться подобным образом, то я тоже сойду с ума. Тебе хорошо, что ты далеко отсюда, и пусть Господь Бог всегда удерживает тебя вдали, чтобы ты всегда мог наслаждаться миром и спокойствием, которых у тебя не было бы рядом с ней; а она пускай тысячу раз возблагодарит Небеса за то, что послали ей тебя, так как если бы она вышла замуж за человека, подобного себе, то они оба оказались бы сейчас в богадельне».

Ромен Роллан справедливо заметил: «В письмах старика Джузеппе Россини почти не ощущается отцовского тона, скорее это тон честного управляющего, старого слуги, преданного и ворчливого». Его письма написаны уверенной рукой на бумаге, которую он разлиновал, чтобы строчки шли ровно. В его написании слов, синтаксисе и грамматике есть ошибки. Но после прочтения писем Джузеппе Россини может возникнуть только чувство уважения и горячей симпатии к написавшему их человеку, оказавшемуся в тяжелом положении. Его частые детальные сообщения о финансовом положении в Болонье с полным вниманием к мельчайшим деталям, касающимся доходов и расходов, представляют собой впечатляющие документы повседневной жизни Италии начала 1830-х годов.

Если имеет подтверждение заявление Джузеппе Россини, будто поведение его невестки внесло свою лепту в смертельное заболевание его жены, то едва ли его можно осудить за то, что он не всегда симпатизировал Изабелле, когда-то пользовавшейся большой известностью женщине, а теперь опустившейся, не совсем здоровой, пережившей дни своей славы и оставленной теперь, как ей казалось, в тихой заводи мужем, который продолжал вести активную жизнь и по-прежнему пользовался успехом. И все же Джузеппе Россини был временами гуманным: он даже пытался заступиться за Изабеллу перед сыном и рисовал картины счастливого будущего, когда они втроем станут жить вместе. Но то, как он описывал поведение Изабеллы в Болонье и Кастеназо, не могло заставить недовольного мужа вернуться к ней или хотя бы регулярно поддерживать с ней связь. Когда Россини вернется в Болонью в ноябре 1836 года, ей уже исполнится пятьдесят один год, а он будет связан с Олимпией Пелиссье, своеобразной, восхитительной, дразнящей молодой женщиной, которая станет его второй женой после смерти Изабеллы, последовавшей в 1845 году. Одной из причин постоянно продлевавшегося пребывания Россини в Париже, начиная с сентября 1830 года, возможно, было обветшавшее состояние его первого брака, который не смог уцелеть после вынужденного ухода со сцены Изабеллы и прекращения его карьеры оперного композитора.

Письмо Изабеллы (от 8 апреля без указания года, из Болоньи), обращенное к Лоренцо Бартолини, раскрывает ее взгляд на жизнь отставной примадонны и покинутой жены:

«Когда удача отворачивается, все оборачивается против тебя. Должна признаться, что я все время плохо себя чувствую, дела идут все хуже и хуже. Чтобы как-то отвлечься, я обратилась к игре, с таким катастрофическим результатом, что, какую бы карту я ни взяла, она непременно оказывается бита. Надежда, что все может измениться, завела меня слишком далеко и поставила в затруднительное положение. У меня есть изумительный миниатюрный портрет (остаток былого великолепия), вызывавший всеобщее восхищение в Париже. Сделанный в Неаполе месье Ле Комте, он стоил мне три тысячи франков. Во Флоренции так много англичан, коллекционирующих красивые вещицы. Не могли бы вы взять на себя труд продать его? Дорогой Бартолини, поверьте, что я нахожусь сейчас в ужасном положении и надеюсь, что вы, не раз доказывавший мне свою дружбу при различных обстоятельствах, не покинете меня. Это не скомпрометирует вас, поскольку никто не сможет узнать оригинал, и можно сказать, что это идеальный образ; посоветуйте мне, как его вам переслать, и сообщите ваш адрес так, чтобы мне не пришлось пользоваться почтой. Надеюсь в скором времени получить ответ. С благодарностью, всегда ваша Изабелла.

Дафне постиг печальный конец – дождь погубил их все; заболевший садовник оставил их на земле, и все пропало».

* * *

Россини собирался провести в Париже только месяц, полагая, что этого времени будет достаточно для того, чтобы привести в порядок его финансовые дела. Однако к 12 сентября 1830 года он вернулся в Пти-Бург как гость Агуадо. Затем, не имея квартиры в Париже, он остановился рядом с Северини в комнатах под крышей театра «Итальен» (зал «Фавар»), куда вела узкая лестница. Среди многочисленных гостей, которых он принимал в этой крошечной квартирке, были Педро I, бывший император Бразилии, который в марте 1830 года произвел Россини в рыцари ордена Южного креста. Но главным образом Россини вращался в оперной среде, общаясь по преимуществу с итальянскими певцами, такими, как Джудитта Паста, Джулия Гризи, Мария Малибран, Луиджи Лаблаш, Джованни Баттиста Рубини, Антонио Тамбурини и множество светил меньшей величины. Тем не менее 8 ноября 1830 года он писал своему болонскому другу и советчику по финансовым вопросам швейцарцу Эмилио (Эмилю) Лупу: «Здесь очень грустно, и, хотя волнение велико, я все же надеюсь в скором времени тебя обнять и насладиться благословенным болонским покоем, который я предпочитаю всему прочему». Он постоянно испытывал желание выйти в отставку или по крайней мере получить длительный отпуск.

Париж сильно изменился по сравнению с тем городом, каким его оставили Россини и Изабелла в середине августа 1829 года. Луи Филипп, намного меньше интересовавшийся оперой, чем Карл X (король-гражданин вообще мало интересовался искусством), придерживался довольно тонкого цивильного листа; он был слишком занят утверждением своего режима и своей династии, чтобы тратить время и силы на музыкальные мероприятия. Управление «Опера» изъяли из цивильного листа и передали министерству внутренних дел, которое перевело его в частную группу. Все соглашения между прежним королевским двором и частными лицами были аннулированы. Это касалось и пересмотренного контракта с Россини 1829 года (если тот все еще имел силу), но он решительно и с юридической точки зрения справедливо настаивал на том, что перемена власти не должна отразиться на обещании Карла X предоставить ему пожизненную ренту в 6000 франков. У него уйдет пять лет на то, чтобы добиться выполнения этого требования. Вскоре агенты Россини оказались вовлеченными в двойную борьбу, правовую и административную, пытаясь отстоять его право на ренту. Эта борьба, растянувшаяся до декабря 1835 года, удерживала его почти безвыездно во Франции до тех пор, пока он не одержал победу. Он смог осуществить за это время только короткий визит в Испанию и одну поездку в Италию.

Отлученный от «Опера», Россини обратил все внимание на театр «Итальен», который привлекал не только лучших итальянских певцов своего времени, но также более молодых итальянских композиторов, таких, как Доницетти, Меркаданте и Беллини, таким образом помогая театру «Итальен» подняться до вершин своей славы.

4 февраля 1831 года Россини покинул Париж, направляясь вместе с Агуадо в приятное путешествие по Испании. 13 февраля они прибыли в Мадрид. В тот же вечер Россини дирижировал «Севильским цирюльником», поставленным в его честь, на котором присутствовал король Фердинанд VII. Мадридский корреспондент «Иль Редатторе дель Рено» сообщает: «Невозможно описать восторженный прием, оказанный этому кумиру Европы публикой. После оперы двести артистов театра и Королевской капеллы собрались под окном знаменитого композитора и исполнили для него прекрасную серенаду». Россини был принят при дворе. В 1855 году, рассказывая Гиллеру об этом приеме, он так говорит о Фердинанде VII: «Он весь день курил. Я имел честь быть представленным ему, когда мы с Агуадо совершили короткую поездку в Мадрид. Он принял меня, куря в присутствии королевы 7 . Внешне он выглядел не слишком привлекательным и даже не слишком чистым. После того как мы обменялись любезностями, он самым доброжелательным образом предложил мне полувыкуренную сигару. Я поклонился, поблагодарил его, но не принял ее. «Напрасно отказываетесь, – тихо сказала Мария Кристина на хорошем неаполитанском диалекте, – это милость, которая выпадает немногим». «Ваше величество, – ответил я ей таким же образом (я знал ее еще по Неаполю), – во-первых, я не курю; а во-вторых, при подобных обстоятельствах я не могу ручаться за последствия». Королева засмеялась, и моя дерзость обошлась без последствий. Милость, дарованная мне братом короля, Франсиско, была намного безопасней. Мария Кристина уже дала мне понять, что в его лице я найду большого поклонника. Она посоветовала мне пойти к нему сразу же после аудиенции у короля. Я нашел его в обществе жены 8 , они занимались музыкой, и мне показалось, что на фортепьяно стояла открытой партитура одной из моих опер. После короткого разговора дон Франсиско очень любезно обратился ко мне и попросил сделать ему одолжение. «Позвольте мне исполнить вам арию Ассура [из «Семирамиды»], но драматически». Изумляясь и не понимая значения всего происходящего, я сел за пианино и принялся ему аккомпанировать. Тем временем принц отошел на другой конец салона, принял театральную позу и, к огромному удовольствию своей жены, принялся исполнять арию с различными жестами и телодвижениями. Должен признаться, что никогда не видел ничего подобного».

Агуадо представил Россини своему знатному другу-священнику и государственному советнику, Мануэлю Фернандесу Вареле, горевшему желанием обладать автографом сочинения Россини. Он попросил Агуадо уговорить композитора написать лично для него «Стабат матер». Россини, восхищавшийся этой средневековой поэмой, положенной на музыку Перголези, не имел ни малейшего желания состязаться с последним. Но Варела проявлял такую настойчивость, что, не желая обидеть своего друга-мецената, он наконец принял заказ, но, однако, настоял, чтобы Варела пообещал ему никому не передавать этих нот и не публиковать их. Начал ли он писать музыку еще в Мадриде или подождал до возвращения в Париж, неясно, но он написал шесть наиболее важных частей. Затем, страдая от люмбаго, что удерживало его несколько недель в постели, он понял, что не сможет удовлетворить настойчивые требования из Мадрида – как можно скорее доставить «Стабат матер». Тогда он доверил написание менее важных частей своему другу Джованни Тадолини 9 , завершившему работу.

Автограф «Стабат матер» Россини-Тадолини был послан Вареле в Мадрид со следующей надписью на титульной странице: «Стабат матер», сочиненная специально для его превосходительства дона Франсиско Фернандеса Вареллы, кавалера ордена Большого креста Карлоса III, архидиакона Мадрида, главы [Священного] ордена крестоносцев, посвящается ему Джоакино Россини – Париж, 26 марта 1832». Варела не узнал, что его вожделенная партитура только частично написана Россини, которому подарил золотую табакерку, украшенную восьмью большими бриллиантами. Как позже стало известно, ее стоимость оценивается от 10 000 до 12 000 франков. «Стабат матер» Россини – Тадолини ставили всего лишь один раз: в Великую субботу 1833 года в королевской капелле Сан-Фелипе в Мадриде, в исполнении более ста певцов. Затем она не использовалась до смерти Варелы, последовавшей в 1837 году. Тогда исполнители его завещания – а он завещал свое огромное состояние бедным – продали рукопись за 5000 франков некоему Оллеру Четарду, который, в свою очередь, перепродал ее парижскому музыкальному издателю Антуану Оланье, таким образом запустив в действие взаимосвязанные волнующие события, которые со временем привели к созданию всецело россиниевской «Стабат матер».

Боли, вызванные люмбаго, продолжали мучить Россини и по возвращении из Мадрида в Париж в конце 1831 года. Он стал проявлять признаки нервного истощения, к тому же он страдал и от гонорейной инфекции. Тем не менее он оказался в состоянии пойти в «Опера» 21 ноября 1831 года и таким образом присутствовать при триумфе нового режима Луи Дезире Верона на премьере «Роберта-Дьявола» Мейербера. Он сразу понял значение этого события. Его отношение к вокальному стилю, используемому Мейербером, по всей вероятности, отразилось в том, что Азеведо написал о «Роберте»: «У нас нет необходимости оценивать его здесь, разве что во взаимосвязи с жизнью Россини; так что мы ограничимся тем, что скажем: исходя из того, как обходятся там с голосами, можно сделать вывод, что все результаты долгого и терпеливого труда автора «Вильгельма Телля» превратить актеров нашего главного театра в настоящих певцов были если не полностью разрушены, то в значительной мере уменьшены и скомпрометированы».

Таким образом, Россини стал свидетелем отхода от легкой, чувственной живости раннего романтического бельканто – движения, в котором здесь в Париже его собственные оперы на французские тексты сыграли роль своего рода преддверия. И хотя фиоритуры и другие важные элементы этого раннего стиля продолжали играть существенную роль в концепции оперного вокализма Мейербера, требования выносливости и полноты звука, которые он предъявлял певцам, были уже ближе к «Запрету любви», «Риенци» и «Летучему голландцу», чем к произведениям Чимарозы и Паизиелло, главным образом из-за его настоятельного требования (в чем преувеличенно обвиняли самого Россини), чтобы они пели в сопровождении большого драматического оркестра.

12 декабря 1831 года Фредерик Шопен написал письмо из Парижа своему другу Титу су Войцеховскому, сообщая тому о главных событиях парижской жизни: «С помощью Паэра, выполняющего здесь роль придворного дирижера, я познакомился с Россини, Керубини [Пьером Мари Франсуа де Сальс], Белло и т. д., а также Калькбреннером... Труднее всего здесь найти женщин-певиц [Шопен хотел дать концерт]. Россини предоставит мне одну из [итальянской] оперы, если сможет это организовать без участия месье Робера, помощника дирижера, которого не хочет задевать множеством подобных просьб. Но я еще ничего не рассказал тебе об опере. Я никогда по-настоящему не слышал «Цирюльника» до прошлой недели, когда его исполнили Лаблаш, Рубини и Малибран Гарсия. Не слышал я и «Отелло» до тех пор, пока не услышал его в исполнении Рубини, Паста и Лаблаша. Это касается и «Итальянки», которую, наконец, услышал в исполнении Рубини, Лаблаша и мадам Рембо».

Шопен сообщает удивительные новости: «Малибран исполняла роль Отелло, а она [Шредер-Девриент] – Дездемоны. Малибран маленькая, а немка огромная, казалось, будто эта Дездемона задушит Отелло... [«Роберт-Дьявол»] это шедевр новой школы, в котором дьяволы (большие хоры) поют в рупоры и души встают из могил... В конце спектакля в диораме вы видите интерьер церкви, всей церкви, в день Рождества или Пасхи, ярко освещенной, с монахами, с прихожанами на скамейках, с кадилами и даже с органом, который звучит на сцене изумительно и чарующе, почти заглушая оркестр. Ничего подобного невозможно было бы поставить где-либо еще».

С февраля, а особенно с мая по сентябрь, Париж охватила эпидемия холеры. Вскоре после исполнения в феврале «Пирата» Беллини театры опустели. Россини, все еще не вполне здоровый, спасаясь от эпидемии, уехал с Агуадо в Байон, где ему было смертельно скучно. Он счел Южную Францию более привлекательной, когда летом вместе с семьей Агуадо приехал во французскую часть Пиренеев. Эдуард Робер, стремясь заманить его обратно в Париж, написал ему 12 сентября, что эпидемия затухает и он может, не опасаясь, вернуться. В тот же день Буальдье написал в своем письме: «Я рассчитываю встретить Россини в Тулузе, где он проводит время с семьей Агуадо, которые берут его повсюду с собой, и это ничего ему не стоит. Он чрезвычайно счастлив!» Но Россини не был счастлив, состояние его здоровья ухудшалось, вселяя тревогу. Он вернулся в Пти-Бург вместе с семьей Агуадо в начале октября.

К этому времени Россини нуждался в сочувствующей постоянной сиделке и прислужнице. Он нашел таковую (а возможно, одновременно и любовницу) в лице Олимпии Пелиссье, тридцатитрехлетней женщины, с которой, по всей вероятности, познакомился в Экс-ле-Бэне 10 . Дочь незамужней женщины, Олимпия родилась 1797 году и сначала носила имя Олимпия Луиза Александрина Дескюйе, но после того, как ее мать вышла замуж за человека по имени Жозеф Пелиссье, удочерившего девочку, ее стали звать Олимпия Пелиссье. Покойный Франко Шлитцер писал, что мать «не видела для своей дочери «лучшей доли, чем находиться под чьим-либо покровительством», в том смысле слова, который в старинной галантной терминологии означает кокотку. Еще с детских лет она приводила к девочке «покровителей», которых девочка всегда принимала враждебно, без какого-либо трепета любви, без изъявления согласия, а только для того, чтобы извлечь выгоду из их денег и добиться «положения». В этом она вполне преуспела, не будучи по природе ни экстравагантной, ни капризной, ни любительницей роскоши; в отличие от большинства женщин подобного сорта она была бережливой и хорошей хозяйкой». Эдуард Робер, которому нравилось общаться с Россини по-мужски в отсутствие Изабеллы, был недоволен, когда Россини обрел защиту в лице новой спутницы: он называл Олимпию «madam Rabatjoie № 2» (вторая миссис Брюзга).

Олимпия была любовницей Ораса Берне, позже прославившегося своими жанровыми и батальными картинами и ставшего директором Французской академии в Риме, где одним из самых знаменитых его подопечных был Гектор Берлиоз (он также написал известный портрет Мендельсона). Художник не проявил никаких признаков досады, когда Олимпия перенесла свое внимание на музыканта. Он позже написал лицо Олимпии, когда создавал образ Юдифи в своей картине «Юдифь и Олоферн» 11 . Не вызывает сомнений тот факт, что у нее были и другие любовники.

При общении с Россини и его друзьями у Олимпии развилась ее природная склонность к музыке. В течение следующих четырех десятилетий ей довелось познакомиться с самыми выдающимися личностями различных областей французской жизни. Она была в дружеских отношениях с Бальзаком: 2 января 1832 года она пишет ему: «Могу ли я рассчитывать на вас в следующий понедельник в девять часов? На обед придет Россини, и это является хорошим началом нового года. Возможность отдохнуть, наверное, сделала вас еще более блестящим, чем всегда, и вы предстанете перед нами с самой очаровательной стороны». 24 октября 1834 года Беллини в своем привычном эксцентрическом тоне пишет из Парижа Франческо Флоримо в Неаполь: «Среди всего прочего я на днях встретил в конторе дирекции [театра «Итальен»] его [Россини] возлюбленную, мадам Пелиссье, я сделал вид, будто очень рад видеть ее, и попросил позволения навестить ее дома. Вчера вечером я увидел, что проявленное мною внимание дало должный результат, так как и она сама, и все присутствовавшие в ее ложе восторженно аплодировали [«Сомнамбуле» с Гризи и Рубини]».

В Пезаро сохранилась рукопись кантаты для соло с фортепьянным аккомпанементом, датированная «Париж, 1832» и озаглавленная «Большая сцена – Жанна д’Арк». Под заголовком Россини написал: «Кантата для голоса-соло и фортепьянного аккомпанемента написана Россини специально для мадемуазель Олимпии Пелиссье». В 1852 году Россини написал для «Жанны д’Арк» струнный аккомпанемент, также изменив текст с помощью Луиджи Кризостомо Ферруччи и барона Эудженио Лебона. Когда 1 апреля 1859 года Мариетта Альбони исполнила версию этой кантаты на одном из музыкальных вечеров у Россини, гости пришли в восторг, к большой радости Олимпии, справедливо считавшей кантату «своим» произведением.

Дзанолини так пишет о Россини начала 1830-х: «В 1832 году он заболел, и Олимпия выразила желание стать его сиделкой. Больше всего ему был необходим рядом человек, который позаботился бы о его здоровье: он увлекался злоупотреблениями, как большинство людей, не связанных семейными узами. Обладая наружностью крепкого здорового человека, он часто шутил и улыбался и производил впечатление жизнерадостного по природе человека, но часто бывал нездоров; будучи очень чувствительным, он часто поддавался внезапным вспышкам гнева, но в большей мере предавался большой радости, нежной привязанности, состраданию, а любое серьезное несчастье могло так расстроить его нервы, что он чувствовал себя совершенно истощенным и измученным, словно после длительной болезни. Олимпия не только прилежно ухаживала за ним во время болезни, но также знала, что сделать, чтобы избежать ее обострения, заставляла вести более упорядоченную жизнь».

У Россини все более и более проявлялись черты маниакально-депрессивного состояния. Бруно Риболи в своем заставляющем задуматься, но не слишком убедительном «Медико-психологическом очерке о Джоаккино Россини» утверждает, будто существовала решающая связь между физическим и психическим состоянием Россини и его прекращением написания опер после 1829 года. На языке психоаналитической антропологии Риболи относит Россини к «пикническому типу» 12 . Затем он приводит медицинские свидетельства того, что еще до сорока лет Россини постоянно страдал от уретрита, что заставляло его порой ежедневно использовать катетер из страха, что его мочевой канал может оказаться заблокирован. Эта болезненная процедура стала непременной частью ежедневной жизни Россини в течение семи или восьми лет. Изучив сохранившийся отчет врача, Риболи пишет: «В возрасте сорока четырех лет он умерил свою страсть к женщинам и перестал употреблять алкогольные напитки и слишком острые блюда. Но уже задолго до этого времени появились кровотечения, и из-за вызванных ими потерь крови состояние его здоровья значительно ухудшилось...»

Риболи продолжает: «В действительности хронический уретрит сам по себе... даже в самой серьезной и болезненной форме, не в состоянии объяснить то сильнейшее физическое и психическое изнеможение, в которое впал Россини. И действительно, Пелиссье, наблюдательная женщина, неоднократно замечает, что Россини «изменился скорее морально, чем физически». У Россини в этот период появляется чрезмерная эмоциональная чувствительность с депрессивным состоянием, которое хорошо знакомо сегодня, так же как психические симптомы меланхолии, страдания, торможения психической деятельности, приводящие к глубоким физиологическим нарушениям, таким, как потеря веса, расстройство желудка и сильное общее ослабление организма. Если иметь в виду, что его не раз охватывали депрессивные состояния, носившие явно патологический характер во Флоренции после 1848 года, с демонстративными проявлениями крайней степени горя, слуховыми галлюцинациями и мыслями о самоубийстве, нетрудно понять, почему психиатрия должна рассматривать Россини как обладателя циклотимического 13 темперамента, который во время депрессивных кризисов подходит к типичным проявлениям маниакально-депрессивного психоза».

Независимо от того, можно ли принять в целом столь детально разработанный диагноз, поставленный Риболи, факты, безусловно, указывают на то, что того Россини, каким он стал после «Вильгельма Телля», не могла больше удовлетворять как спутница жизни Изабелла Кольбран, и он нашел нечто близкое к совершенству в неутомимой, внимательной, заботливой и преклоняющейся перед ним Олимпии. И он покинул Изабеллу ради Олимпии не потому, что предпочел новую сексуальную партнершу, которая была на двенадцать лет моложе его жены. Мы не знаем, находил ли он удовлетворение в первые годы совместной жизни, проведенные вместе с Изабеллой в Неаполе, но она оказала большое влияние на его карьеру композитора – ради нее он всецело посвятил себя созданию онер-серпа, а не онер-буффа, поэтому многие считают ее влияние вредным. С другой стороны, Олимпия, вошедшая в его жизнь после того, как он отказался от написания опер, неизменно оказывала хорошее влияние в течение почти сорока лет благодаря как своим физическим и психическим качествам, так и исключительному самозабвенно-заботливому отношению.

В начале 1834 года Россини написал Гаэтано Доницетти, приглашая его приехать в Париж и написать оперу для театра «Итальен», – поступок, причинивший нервному, ревнивому Беллини большие страдания. 22 февраля, за пять дней до премьеры своей оперы «Розмонда английская», польщенный Доницетти отвечает из Флоренции:

«Досточтимый маэстро, лестные слова вашего письма побуждают меня сделать все возможное, чтобы бросить все, освободиться от всего и оказаться рядом с вами в Париже.

Однако принятые мною на себя прежде обязательства по отношению к театру «Ла Скала» на время карнавала лишают меня возможности приехать к вам осенью, так как я должен сделать первую оперу. Если это заманчивое предложение, получением которого я обязан прославленному Россини, за что буду вечно благодарен, можно отложить, к примеру, на год, или, по крайней мере, если я буду знать, как долго продолжится театральный сезон в Париже, и я смогу определить, буду ли в состоянии поделить время между Миланом и Парижем, это доставит мне большое удовлетворение. Что касается вопроса вознаграждения, я согласен на любое, так как буду полностью вознагражден, имея возможность находиться рядом с Россини и под его покровительством. Умоляю вас, устройте все так, чтобы я не упустил такую прекрасную возможность, а я в свою очередь стану трудиться неустанно, так как моя благодарность за такое огромное благодеяние никогда не умрет.

Мне так хотелось бы приехать в Париж...

Неужели я могу потерять такую блестящую возможность из-за другого контракта? Нет, Россини, ради Бога, нет.

Поверьте мне, что я являюсь последним из ваших слуг, но первым среди ваших почитателей.

Ответьте мне, или пусть кто-нибудь другой пришлет ответ в Неаполь, так как я уезжаю туда в субботу после посещения театра в четверг. Всецело ваш, Гаэтано Доницетти».

Высокое мнение Россини о музыкальном таланте Доницетти еще более явно проявилось четыре года спустя в Болонье, когда Доницетти должен был дирижировать первым исполнением в Италии россиниевской «Стабат матер». В 1834 году Россини нашел способ приспособить расписание театра «Итальен» к Доницетти; после того как последний выполнил контракт с «Ла Скала» («Джемма ди Верджи», 26 декабря 1834 года), он отправился в Париж, где в театре «Итальен» 12 марта 1835 года с умеренным успехом состоялась премьера его «Марино Фальеро», шесть недель спустя после восторженно встреченной последней оперы Беллини «Пуритане».

Отзвуки старых оперных сражений все еще доходили до Россини. 24 апреля 1834 года Эуджения Тадолини написала ему о резкой критике, которой подверглась со стороны автора (почти безусловно, это был Г. Батталья) в статье, появившейся в миланском периодическом издании «Барбьере ди Севилья». Речь шла о фиоритурах, которые она позволила себе в арии «В полуночной тишине» во время исполнения «Цирюльника» в театре «Каркано». Автор назвал их произвольными добавками. Тадолини пишет, что ее научила этим украшениям Джулия Гризи, которая, в свою очередь, почерпнула их от Россини в Париже. «Уполномоченная вами, я сказала, что эти украшения были продемонстрированы мне Россини, а так как я хочу теперь убедить в этом других, прошу вас ответить мне и подтвердить письменно то, что вы были так любезны сказать viva voce[56]».

Ответ Россини Тадолини, по-видимому, не сохранился. Но другое миланское периодическое издание – «Эко» (№ 100) – поспешно напечатало письмо, обращенное к «Signori Editori»[57], подписанное «Ваш коллега Р. С», которое утверждало, что Россини поддерживает точку зрения певицы:

«Один из ваших коллег, редактор «Барбьере ди Севилья», осыпает упреками любого, кто осмелится внести какие-то украшения в свои вокальные партии в операх Россини. И хотя среди виновных, которых он хотел бы наказать, можно найти ведущих актеров и величайшие таланты, тем не менее я не собираюсь сдерживать его гнев, но только хочу спросить его, почему он пытается взвалить всю ответственность на мадам Тадолини, не добавившую к своей каватине ни единого форшлага, ни единой ноты, не введенной самим Россини. Когда роль Розины, первоначально написанная в Риме для контральто, исполнялась в Париже под руководством Россини актрисой, обладающей сопрано, он счел своевременным добавить к каватине ряд фиоритур, подходящих тому типу голоса, который будет исполнять ее. Среди актрис, с которыми Россини репетировал эту партию с добавленными фиоритурами, была и мадам Тадолини, талантом которой он всегда восхищался и чьи дарования всегда ценил и которая во время постановки «Цирюльника» в «Каркано» всего лишь исполнила в присутствии великого маэстро то, чему он сам ее научил, вызвав таким образом бурные аплодисменты публики.

Уполномоченный самим Россини, покинувшим Милан, защитить мадам Тадолини от несправедливых и слишком несдержанных обвинений, выдвинутых вашими коллегами, я прошу вас поместить эти несколько строк на страницах вашего уважаемого издания. Ваш коллега Р. С».

Редактор «Барбьере ди Севилья» незамедлительно ответил. В выпуске от 23 августа был помещен «Ответ критика нашей газеты на письмо, помещенное в «Эко» № 100, подписанный Г.Баттальей:

«В одной из моих последних статей я утверждал, как продолжаю утверждать и сейчас и в будущем, и не в одной газете, а в сотне газет, если бы я имел сто газет, что синьора Эуджения Тадолини изменила оригинальную фиоритуру в партии Розины в «Севильском цирюльнике», увы, исполнявшемся недавно в театре «Каркано» единственный вечер». В потоке яркой обличительной речи автор выражает сомнение в правдивости своего оппонента, обличает в нежелании открыть его имя и, наконец, требует предъявить письменное свидетельство от Россини на предпринятые изменения и дополнения к фиоритуре. Не слишком убедительно он пытается доказать, будто Россини дал им такое устное одобрение только из вежливости. На этом, как свидетельствуют доступные нам документы, полемика прекратилась. Излишне говорить, что исполнительницы роли Розины, как обладавшие сопрано, так и контральто, даже если они имели точные копии с оригинала Россини, исполняли фиоритуру Розины так, как считали нужным.

В Париже Россини был по-прежнему очень занят отстаиванием своего права на пожизненную ренту. Он также занялся выгодными финансовыми сделками. Азеведо пишет: «Автор настоящей книги встречал Россини на парижской фондовой бирже в 1833-м и 1834 годах. Он усердно, как настоящий брокер, занимался делами: отдавал распоряжения, получал ответы, одним словом, делал все, что обычно делают люди, управляющие своими делами». Но Россини вскоре так ослабел, что врачи стали уговаривать его поехать в Италию «подышать воздухом родной земли». В начале ноября 1833 года по Болонье стали распространяться слухи, будто он принимает курс лечения уксусом, чтобы сбросить вес. В июне 1834 года после закрытия сезона в театре «Итальен» он поехал в Италию в обществе Робера и Северини, которые отправились туда в поисках новых опер и новых певцов. 11 июня они были в Милане, где Россини встречали словно возвратившегося домой победителя, 15 июня он прибыл в Болонью. Он отсутствовал два года и девять месяцев.

Около двух месяцев Россини провел, восстанавливая силы, в Кастеназо. 20 июля 1834 года он писал другу, по имени Ванотти, в Милан: «Я живу за городом. Пасторальная жизнь подходит мне: о, как прекрасны здесь растения, как радует меня лунный свет, пение птиц, журчание воды. Все здесь очаровывает меня...» А в Париже тем временем распространялись слухи, будто Россини умер. 19 июля Эдуард Робер написал своему брату в Париж, что вернется 25 августа вместе с Северини и Россини, за которым они заедут в Милан. «Россини чувствует себя очень хорошо, – отметил он, – и самим своим присутствием, безусловно, уличит во лжи тех добрых людей, которые с такой легкостью и уверенностью похоронили его».

И действительно, в конце августа Россини вернулся в Париж живой и с настолько улучшимся состоянием здоровья, что снова мог вести светскую жизнь: например, 1 сентября он присутствовал в качестве почетного гостя на одном из званых обедов у Бальзака. В начале 1834 года (21 марта) суд первой инстанции округа Сены постановил выплачивать ему ренту пожизненно. Правительство подало апелляционную жалобу на это судебное решение 23 мая; апелляция прошла через другие суды. Наконец, 24 декабря 1835 года финансовый комитет счел возможным выполнить требование Россини. На основе судебного решения министерство финансов постановило, что пенсия с этого времени будет выплачиваться из казны и должна быть выплачена с 1 июля 1830 года, так как с того времени Россини не получал денег. Благодаря своей настойчивости композитор одержал победу, которая в дальнейшем значительно облегчила ему жизнь.

4 сентября 1834 года Винченцо Беллини в письме из Пюто, неподалеку от Парижа, адресованном Франческо Флоримо в Неаполь, сообщает: «Он [Россини] приехал сюда. Он принял меня с большой теплотой; я слышал, что он хорошо обо мне отзывался... Он сказал [графу Карло] Пеполи, что мой искренний характер нравится ему, а моя музыка говорит ему о том, что я обладаю глубокими чувствами. Пеполи ответил, что мой величайший дар – хорошо отзываться обо всех без исключения музыкантах... а затем говорил и о других вещах, с которыми Россини согласился. Я попросил его дать мне совет как брат брату (мы находились наедине) и умолял его очень любить меня. «Но я и так очень люблю вас», – ответил он. «Да, вы очень любите меня, – согласился я, – но вы должны любить меня еще больше». Он засмеялся и обнял меня».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава III. Я ловлю рыбу Глава IV. Старик, живущий на краю земли Глава V. Снова один Глава VI. Свадьба в лесу Глава VII. Корабль! Глава VIII. Назад к цивилизации Глава IX. Успехи колонизации Глава X. Мельбурн строится Глава XI. На земле Ван Димена Уильям Бакли

Глава III. Я ловлю рыбу Глава IV. Старик, живущий на краю земли Глава V. Снова один Глава VI. Свадьба в лесу Глава VII. Корабль! Глава VIII. Назад к цивилизации Глава IX. Успехи колонизации Глава X. Мельбурн строится Глава XI. На земле Ван Димена Уильям Бакли

Крамской Иван Николаевич (1837–1887)

Крамской Иван Николаевич (1837–1887) Портрет Л. Н. Толстого Портрет написан по заказу П. Третьякова. Лев Николаевич Толстой, считавший живопись «забавой для богатых», согласился позировать Крамскому только после его обещания уничтожить портрет, если он не понравится

Джон Констебл (1776–1837)

Джон Констебл (1776–1837) Собор Солсбери из епископского сада 1823. Музей Виктории и Альберта, ЛондонКонстебл выполнил несколько работ с изображением знаменитого готического собора в Солсбери. Многократное повторение вида собора с разных ракурсов и при различном освещении

Глава 10 1826 – 1829

Глава 10 1826 – 1829 Премьера первой французской оперы Россини «Осада Коринфа» состоялась 9 октября 1826 года 1 в зале «Ле-Пелетье», куда из зала «Фавар» в 1822 году переместилась деятельность «Опера». В новой опере зрителям понравилось все, успех ее был немедленным и долгим.

Глава 12 1837 – 1842

Глава 12 1837 – 1842 К январю 1837 года как в Париже, так и в Болонье планы по поводу переезда Олимпии Пелиссье из ее родного города к Россини были почти завершены. 26 января датировано ее завещание, подписанное ее официальным полным именем Олимпия Луиза Александрина Дескюйе; она

1828 – 1829

1828 – 1829 39. «Вильгельм Телль», большая опера, 4 акта; либретто – Этьен де Жуп, Ипполит Луи Флоран Би и Арман Марраст по пьесе Шиллера «Вильгельм Телль»; написана в 1828-1829 гг. Премьера: зал «Ле-Пелетье» («Опера»), Париж, 3 августа 1829 г. 10 февраля 1868 г., по официальным данным,

Егор Иванович Гейтман 1800–1829

Егор Иванович Гейтман 1800–1829 Гейтман родился в городе Везенберге Эстляндской губернии. Он учился в гравировальном классе Петербургской Императорской академии художеств под руководством знаменитого Н. И. Уткина, потом обучался пунктирной гравюре в мастерской Т. Райта.

Михаил Иванович Лебедев 1811–1837

Михаил Иванович Лебедев 1811–1837 Лебедев родился в Дерпте (бывший Юрьев, потом Дерпт, потом Тарту в современной Эстонии) Лифляндской губернии в семье крепостного. В 1816 году в прибалтийских губерниях крепостное право отменили, отец Лебедева был записан в мещанское сословие.

Франсуа Жерар (1770–1837)

Франсуа Жерар (1770–1837) Жерар был не только историческим живописцем, но и очень популярным портретистом. Многие высокопоставленные особы заказывали ему свои портреты. Но, в отличие от таких мастеров портретного жанра, как, например, Веласкес или Гойя, он изображал своих

Иван Крамской 1837-1887

Иван Крамской 1837-1887 Крамской писал: «Для того чтобы стать художником, мало таланта, мало ума, мало благоприятных обстоятельств, надо иметь счастье обладать темпераментом такого рода, для которого, кроме занятий искусством, не существует высшего наслаждения».Иван