Психология бытового шрифта

Психология бытового шрифта

Крайне малое распространение грамотности среди мордвы и чуваш и большое ее распространение среди немцев вряд ли может объясниться чем-либо иным, как низким культурным уровнем первых двух племен и относительно высоким уровнем последнего.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Т. 18. Ст. «Грамотность»

Не задавайте мне никаких вопросов, я все равно на них отвечать не буду. Я буду объяснять настолько ясно, что вы должны будете все понять. В тех случаях, когда вы не поймете моих объяснений, не волнуйтесь, а спокойно напишите рядом с этим опытом, что вы его не поняли

П. А. Рудик «Умственная одаренность и ее измерение». 1927

УШЫ

Надпись на стене

Едва научившись писать буквы, человек обретает великий дар овеществления СЛОВА. В тот момент, когда под неловкой рукой ученика эфемерный звук, краткое содрогание ушного механизма, мысль, отягощающая мозг, вдруг получают материальное воплощение, формируется самый естественный, свободный, «экологически чистый» почерк, еще не испытавший агрессивного воздействия культуры. Такой способ письма чрезвычайно интересен как всякое «пограничное» явление. По этим корявым буквам проходит водораздел между природой и цивилизацией, свободой и рабством, правдой жизни и ложью искусства.

Возможно, что определение «бытовой шрифт» (далее в тексте — БШ), вынесенное мной в заглавие статьи, — не самое точное и удачное. Просто «бытовой» — короче и благозвучнее, чем, скажем, «безграмотный» или «самопальный», тем более что я ни в коей мере не хочу унизить исследуемый предмет. Мое исследование посвящено разнообразным «бытовым» надписям (непрофессиональным объявлениям, предупреждениям, восклицаниям, угрозам и утверждениям, сделанным от руки на чем угодно и чем придется), а также их анонимным авторам. Иллюстрациями к тексту послужили материалы обширной коллекции, собиравшейся в разных странах на протяжении нескольких лет.

Бытовые надписи интересны в первую очередь разнообразными способами их начертания (литературное содержание я намеренно оставляю за скобками). Преклоняясь перед величием СЛОВА, вовсе не обязательно вникать в его смысл. Гораздо интереснее проследить творческий путь «ленивого ученика», простодушно зарывшего в землю талант и смело закинувшего зерно в самые тернии.

По способу начертания букв БШ можно условно разделить на два вида, между которыми, впрочем, не существует четких границ:

1. девственный — «детский» или «заборный» шрифт, состоящий в основном из печатных букв (илл. 1 — 13).

2. лукавый, или испорченный девственный, в котором перемешаны элементы печатных и прописных букв (илл. 14–26).

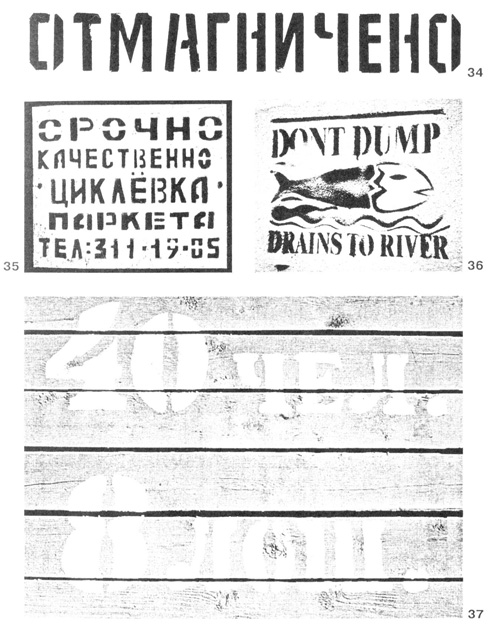

В отдельную группу можно выделить БШ трафаретный, возникающий при наивной попытке протащить рукописный БШ в прихожую к Гуттенбергу (илл. 27–37).

Обучаясь грамоте, ребенок/дикарь вряд ли задумывается о великом смысле своей работы. Ощущение чуда, когда СЛОВО материализуется в виде набора весьма вольно трактуемых «картинок», в данном случае важнее, чем похвала учителя или реальная польза, извлеченная из умения написать собственное имя.

Первая вершина на этом пути — умение писать печатными буквами. Подъем на нее так труден и требует от учеников такого напряжения, что многие не желают (или просто не могут) двигаться дальше, совершенно справедливо полагая, что уже постигли суть предмета. При обучении письму, мышцы нетренированной руки находятся в постоянном антагонизме друг с другом, посылая двигательному центру невнятные противоречивые сигналы[1]. Первые буквы кривы, нелепы, развернуты неправильно, но все же их можно узнать! Поэтому так трудно бывает убедить ребенка, что буквы должны «глядеть» в определенную сторону и иметь строго определенное количество элементов. Такие требования воспринимаются обычно как нелепый каприз взрослого, нарочно создающего сложности себе и другим. Этот первоначальный детский почерк представляет собой идеальный образец девственного БШ (илл. 1, 2).

В графологии существуют два термина, определяющие характер человеческого почерка: хорошо выработанный и мало выработанный. Благодаря насильственному обучению прописям уже к четвертому классу школы у детей вырабатывается тот или иной постоянный почерк. Уже написано положенное число овалов, крючков и палочек, детское сопротивление вроде бы сломлено — вместо индивидуального поклонения божеству алфавита ребенку предложен сухой текст общей молитвы. Довольный воспитатель ослабляет внимание, и тут происходит следующее: те ученики, для кого хорошо выработанный почерк успел стать необходимостью и предметом тайной гордости, отправляются дальше, к затейливым вершинам каллиграфии[2]. «Ленивые» же ученики, вполне довольные своим мало выработанным почерком, с облегчением останавливаются на достигнутом, пополняя ряды пишущих лукавым БШ. А иной из них (назовем его X), не оглядываясь на своих тщеславных и лучше экипированных спутников, и вовсе начинает двигаться назад, в сторону БШ девственного. Созданный быть неграмотным, он годами мучился и притворялся, находясь в положении левши, третируемого занудой-учителем (такое вынужденное притворство академик Павлов называл «торможением и временным угасанием старых стереотипов»). При первой же возможности X припоминает незабвенные первые опыты («помнят руки-то») и по дороге к исходной точке быстро теряет ненужные навыки, присоединяясь к тем, кто даже еще не пытался идти дальше. Вот два образца, выполненных девственным шрифтом: одна надпись сделана взрослым анонимом, закончившим как минимум восемь классов средней школы, другую изготовил спровоцированный автором шестилетний ребенок, не умеющий писать прописи (илл. 3 и 4). Угадай, читатель — где кто?

Девственный шрифт — самое интересное, чистое и незащищенное направление БШ. Чем же он так хорош? Ведь даже сами пишущие часто недовольны результатом своих трудов: бедно, некрасиво. Не забывай, читатель, что наш X творит на русском языке, сражаясь один на один с опасным противником — русским алфавитом. О, счастливцы, получившие в наследство изящный и пластичный латинский алфавит, ведущий с пишущим бесконечные завлекательные игры! Вам неведома прекрасная топорность кириллицы, ее ОБШИРНЫЕ ЧАЩИ и ЦАРАПАЮЩИЕ ШИПЫ! Русские буквы, кажется, созданы для тренировки христианского смирения: скупые движения корявой рабочей руки, согретой дыханием на морозе, — вот рисунок нашей азбуки (илл. 10–12).

Беспечный европеец, посвистывая, скользит по изумрудному изгибу S, птичкой выпархивает из клетки Q, одним росчерком придает вялому С военную выправку G.

Как весело импровизировать в латинице — у нас же лоб всегда в крови! Одна сомнительная радость, что у нас «ЖЭ — похоже на жука». Может, это и впрямь, в русском духе — с великим трудом влезть на вершину Л, чтобы, себя не помня, скатиться вниз. Европеец же, не тратя сил даром, с разгона преодолевает свои V и U[3] (илл. 59–60).

Неужели и дальше терпеть произвол всех этих Д, Ч, Б, Я, не говоря УЖ о Ц? ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, здесь порой недостаточного одного героизма — приходится идти на хитрость. Существует множество способов, как пройти невредимо сквозь густой лес, ВЫРАСТАЮЩИЙ из русского алфавита как из сказочного гребешка, брошенного за спину. Пока наивные пуритане прут себе напролом с топором в руках, лукавые хитрецы находят тайные тропы, огибают болота и ловушки, перекидывают мосты через пропасти, а иной выскочка возьмет и перелетит непроходимое место, ЖУЖЖА иностранным мотором. И наш X нет-нет да и слукавит, недаром он в свое время сделал несколько шагов в сторону вершин чистописания. Чуть сомнение или задержка, и лукавая рука начинает торговаться с буквой, добавляет там и сям кудри и закорючки, сбивает с толку и приручает сурового урода. Наиболее сложные в написании буквы подвергаются выборочной, часто совершенно неоправданной косметической операции[4]. Лукавый шрифт запросто объединяет в одной надписи прописные и печатные буквы, которые тут же вступают в противоречие друг с другом: протянутая рука чужака повисает в воздухе (илл. 16, 23, 24).

Трафаретный БШ занимает несколько двусмысленное положение в компании своих рукописных собратьев. С одной стороны, изготовление трафарета предполагает некий (и, уверяю вас, немалый) труд, мгновенно поднимающий пишущего/режущего до уровня ремесленника, если не художника[5]. Чтобы изготовить трафарет, нужны время, кое-какие необходимые материалы и, главное, достаточно веская причина для столь изысканных действий. Редкий безумец станет вырезать трафарет просто для того, чтобы несколько раз набить на заборе слово ХУЙ. (Такими вещами занимаются обычно художники-концептуалисты, паразитирующие на беззащитном теле БШ.)

С другой стороны, трафаретная надпись представляется менее ценной, чем написанная от руки, именно из-за своего предварительного умысла, а также из-за хоть и небольшого, но тиража. Недаром выражения «тираж» и «по трафарету» в разговорном русском языке имеют ярко выраженную негативную окраску, а словосочетание «предварительный умысел» обычно ассоциируется с «отягчающими обстоятельствами». Психологически рукописный БШ подобен удару булыжника или ножа в рукопашной схватке, в то время как трафаретный похож на выстрел из миномета, безопасно стоящего в кустах за пару километров от цели. Возможно, такого рода соображениями руководствовался неизвестный московский фанатик, повторивший этот лозунг вручную десятки раз в течение одной октябрьской ночи 1993 года (илл. 77).

Процесс изготовления трафаретной надписи таит в себе возможность разделения труда и ответственности: один режет, другой набивает, причем два этих действия могут быть сильно разнесены во времени. «Набойщик» часто становится полноправным соавтором «вырезальщика», проявляя незапланированную инициативу или простую неаккуратность в работе (илл. 33, 36).

В девственном разделе трафаретного БШ, представляющем собой всевозможные вариации на тему брутального «брускового» и худосочного «чертежного» шрифтов, кириллица берет наконец реванш у латиницы. Обилие прямых элементов в русских буквах превращает изготовление матрицы в чисто механическое занятие — знай черти себе по линейке, максимально спрямляя округлости (илл. 27, 29, 30, 34). Задачу можно упростить, выклеив надпись скотчем на картонке и вырезав по контуру.

Унылая прямизна девственных трафаретов часто оживляется изъянами набивки или замысловатыми импровизациями на тему сложных в изображении Ж, У, Ч, К, Д, Ф и Я.

Эти импровизации составляют основу лукавого раздела бытовых трафаретов. Его изучение сродни поиску примет породистых предков у дворняжки: внимательный зритель встретит здесь признаки самых разных шрифтов — от русской вязи до классических торгово-промышленных трафаретов конца XIX — начала XX века (илл. 28, 37).

Бытовые трафаретные надписи часто грешат большим количеством старательно вырезанных, но ничем не оправданных белых перемычек, отчего текст превращается в нечитабельные иероглифы. Некоторые стыдливо маскируется под ручную надпись. Предательские перемычки в этом случае закрашиваются вручную, причем желание пустить пыль в глаза иногда настолько преобладает над здравым смыслом, что в ход идет краска другого цвета (илл. 29). А бывает, что от излишнего тщания трафарет изготавливается ради одного-единственного отпечатка.

Собирая воедино кучи разрозненных материалов, касающихся БШ, я пыталась вспомнить, что же заставило меня заняться этой темой. Причина оказалась неожиданной — уязвленное самолюбие. Дело было так: для съемок мультфильма «МИТЬКИМАЙЕР» понадобилось написать несколько титров классическим «заборным» шрифтом, вроде как на доске объявлений в «красном уголке». Я считала себя большим знатоком в этой области и самоуверенно взялась за дело. Помня, что моя собственная расхлябанная женская скоропись попадает под определение «хорошо выработанный почерк», я старалась придать руке должную косность, сильно напрягала пальцы и почти при этом не дышала. Увы, подлая развращенная рука выдавала фальшивку за фальшивкой. Это не тянуло даже на лукавый шрифт! Неудача постигла и остальных членов съемочной группы, имевших ту или иную степень художественного образования. Положение спас восьмилетний школьник, зашедший проведать папу-звукооператора. Он был приставлен к делу, и через пятнадцать минут мы получили несколько великолепных образцов девственного БШ (илл. 8). К обильным похвалам ребенок отнесся с недоверием — видимо, учительница думала иначе.

Почему же так трудно подделать БШ? Или я не была когда-то неграмотным ребенком, писавшим упоительной красоты каракули? В конце прошлого века немецкий психиатр Р. Крафт-Эбинг погружал взрослых пациентов в гипнотический сон и, перенося их назад во времени, заставлял писать различные тексты. Почерк спящих людей менялся на каждом этапе, вплоть до самых первых детских опытов, точно соответствуя реальным сохранившимся образцам. Разбуженный пациент не мог воспроизвести свой почерк многолетней давности, хотя за минуту до этого проходил от начала до конца весь путь становления собственной руки[6].

Дело в том, что скромный автор аутентичной бытовой надписи ощущает себя в лучшем случае охотником, поймавшим СЛОВО в ловушку, сооруженную из забора и мела, но ни в коем случае не художником. Самая малая творческая корысть тут же превращает девственный шрифт в лукавый, а ребенка — в ремесленника. Берусь утверждать, что профессиональный художник не может воспроизвести настоящий девственный шрифт. Пока он шел вперед сквозь чащу, птицы склевали с тропинки путеводные крошки. Лукавый шрифт более сговорчив. Такие мудрецы, как М. Ларионов, Н. Гончарова, О. Розанова, В. Ермолаева знали толк в чистой музыке БШ (илл. 38–42). Однако их изящный стилизованный псевдобытовой почерк основан на лукавых первоисточниках — базарных вывесках, лубках, народных вышивках, росписях по дереву. Любая надпись, включенная в состав произведения искусства, автоматически подчиняется общему контексту и теряет, таким образом, свою непосредственность, поэтому в народном искусстве редко используется девственный шрифт (илл. 43, 44). Это же касается и художников-примитивистов: кисточка Пиросмани совершила множество сложных живописных движений, прежде чем вывести безукоризненно-корявую надпись, держащую на себе всю композицию картины (илл. 45). А вот наш X, ничего не смыслящий ни в живописи, ни в композиции, с пол-оборота создает аутентичную бытовую надпись при помощи лысой кисточки для клея, палочки, обмотанной ваткой, трубочки из газеты или собственного пальца, погруженных в неизменную красно-коричневую краску[7] (илл. 20, 26).

За эту работу X берется обычно по двум причинам:

1. душевный порыв

2. суровая необходимость.

В первом случае X бросается «к перу» под влиянием сильных эмоций, вызванных ликованием, похотью, гневом, скорбью, альтруизмом или скукой жизни. Эти надписи носят восклицательный, порой отвлеченно-философский характер, и в них часто употребляется ненормативная лексика. Мощные заявления типа

ЛЕНА + ВАСЯ =ЛЮБОВЬ

УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ

ЦОЙ-ЖИВ!

ВСЕ БАБЫ-БЛЯДИ,

а также бессмертное слово из трех букв, имеющее универсальное значение, чаще всего написаны девственным шрифтом (илл. 51–54).

Творческий зуд нападает на X, не считаясь с обстановкой, возрастом и образовательным цензом и почти всегда при полном отсутствии сносных пишущих средств. Кирпич — асфальт, кровь — рубашка, мел — забор. Сопротивление материала диктует пишущей руке и делает невозможным любое украшательство. Р при этом выглядит как

, у

, у

линия четырежды выскочит за пределы буквы, а Ш, того и гляди, приобретет лишнюю вертикаль. Наш X не знает законов построения шрифта, не подозревает о пропорциях букв, — например, горизонтальная палочка у Е, Н, и А может перемещаться выше-ниже на протяжении одной фразы, а в одном слове нередко можно встретить несколько разновидностей одной и той же буквы[8] (илл. 18).

линия четырежды выскочит за пределы буквы, а Ш, того и гляди, приобретет лишнюю вертикаль. Наш X не знает законов построения шрифта, не подозревает о пропорциях букв, — например, горизонтальная палочка у Е, Н, и А может перемещаться выше-ниже на протяжении одной фразы, а в одном слове нередко можно встретить несколько разновидностей одной и той же буквы[8] (илл. 18).

Во втором случае, когда X действует по приказу начальства или в собственных корыстных интересах, на свет появляются разного рода объявления, предупреждения, разъяснения, таблички и ценники с краткой и конкретной информацией. Это, так сказать, бюрократический раздел БШ. Обычно в этом случае у автора есть время на размышление, необходимый минимум удобств и, возможно, некоторое чувство ответственности, что заставляет его использовать наряду с девственным и лукавый шрифт (илл. 15–23, 46–49).

То, как X обращается с азбукой, напоминает ситуацию, когда наглый от робости простолюдин решительно тащит в кусты неприступную барышню. Плод произошедшего насилия неказист в отца, но крепко стоит на кривых ножках. Мать относится к ребенку с брезгливостью, и тот бегает где попало: нож — дерево, гвоздь — пластмасса, монета-краска (да еще и троллейбус трясет). Список материалов неограничен: запотевшее стекло — палец, смола-скала, белые камушки — железнодорожная насыпь, топор — жесть, говно — штукатурка[9]. Чем сложнее задача, тем чище результат. Иная надпись где-нибудь на уровне пятого этажа, по расчетам моим, могла быть сделанной лишь смельчаком, повисшим вниз головой из окна шестого.

В курортном городке Горячий Ключ есть местная достопримечательность — ущелье, где пара небольших ноздреватых скал издавна подвергается интенсивному шрифтовому насилию со стороны посетителей минеральных источников. Нижний ярус составляют надписи почтенные, монументальные. Затейливо резанные для господ за долю малую проворным сторожем-татарином, они напоминают мусульманские надгробные плиты. Неимущие энтузиасты поднялись выше и самостоятельно, Бог знает чем, выдолбили там свои имена, с которых опали при этом — ионическая крыша

, витиеватый профиль

, витиеватый профиль

и прочие мучительные излишества. Нашим современникам достались лишь труднодоступные вершины, откуда они сообщили кратко свои инициалы и дату подвига при помощи зеленой и белой масляной краски. Так совместились в Горячем Ключе пространство и время.

и прочие мучительные излишества. Нашим современникам достались лишь труднодоступные вершины, откуда они сообщили кратко свои инициалы и дату подвига при помощи зеленой и белой масляной краски. Так совместились в Горячем Ключе пространство и время.

Надо сказать, что русский человек мало изменился за последние двести лет. На загаженной фреске в прекрасном грузинском Греми ножик безвестного гусара, современника Лермонтова, оставил следы, чудесным образом схожие с творением ленинградского подростка конца 70-х, вдохновенно вырезавшего на садовой скамейке слово МОРЕХУАНА.

Исследователь современных настенных надписей англичанин Найжел Рис самонадеянно утверждал, что в России не существует проблемы граффити, так как за попытку написать что-либо на народной собственности можно схлопотать десять лет лагерей. Что касается русских общественных уборных, то, по словам Риса, никто никогда не отважится задержаться там на пару лишних минут, потребных для начертания хотя бы своих инициалов. Простим невежде-англичанину его запоздалое ехидство — он просто завидует! В цивилизованных странах очень плохо с БШ. Там давно выработан специальный, полупечатный, усредненный как общеевропейская валюта почерк, которому обучают детей чуть не с пеленок. Если в Лувре или Британском музее заглянуть через плечо детям, записывающим лекцию за учителем, увидишь те же кудрявые знаки, что и на грифельных досках с ценами в баре или зеленной. Даже стандартные (HOMELESS AND HUNGRY) «жалостные» картонки тамошних нищих исполнены с тем же мерзким профессионализмом и не сопоставимы ни по качеству исполнения, ни по драматизму содержания с русскими аналогами (илл. 55, 57). Нельзя без содрогания смотреть на парижские, мюнхенские или лондонские заборы, сплошь покрытые нечеловечески изящными граффити. Малограмотная уличная шпана послушно следует строгим, как прописи, канонам этого интернационального искусства (илл. 61). Спрей, пластичная кисть, широкий яркий маркер… Там больше не режут скамеек — больно трудоемко!

В одном я, пожалуй, соглашусь с Найжелом Рисом: в России, слава Богу, пока нет граффити в западном понимании этого слова. Мы до сих пор пишем на стенах почтенными дедовскими способами, возникшими еще до Рождества Христова. Похоже, что в наших людях жива генетическая память о финикийской азбуке, рунах и берестяных грамотах. Вот эта, Бог знает какого века, римская надгробная надпись мало чем отличается от неловких букв на могиле безвестного ленинградского большевика (илл. 47 и 48), а это признание, в спешке нацарапанное ключом на двери лифта в моей парадной, почти идентично рунической надписи, выбитой на граните в славянском пещерном храме дохристианской эпохи (илл. 50 и 51). По нашим дворам, помойкам и вещевым рынкам все еще цветут великолепные девственные экземпляры БШ, практически вымершие на Западе. Пышные лукавые заросли не заражены еще научно-техническими новшествами. Русские стенные надписи, в отличие от западных, не являются отдельным видом искусства. Их нельзя рассматривать в отрыве от базарных ценников, каракулей на столовских котлах и пометок на лабораторных пробирках. Наши заборные надписи — товар уникальный, как дактилоскопические отпечатки. Их изготовление — дело чрезвычайно интимное, произвольное и бескорыстное, ибо сам процесс для пишущего часто важнее конечного результата. Техногенная западная эстетика идет на нас войной, а нам нечего противопоставить ей кроме спасительной русской лени. Поэтому я использую любой подходящий повод, чтобы возвысить русское первородное убожество. Русский ум не пойдет на такое изощренное злодейство, как изобретение специального пластика для сортиров, на котором не оставляют следов ни фломастер, ни спрэй. Техническая оснащенность наших людей редко идет дальше шариковой ручки. (О, скольких совратила и она!) На улицах европейских городов никого не удивит автомобиль муниципальной службы «антиграффити», оснащенный набором скребков, тряпок и специальных растворителей (илл. 62). В России же в роли Высшего Судии выступают, как правило, атмосферные осадки и баба с ведром побелки.

Благодаря плотной информационной блокаде отечественный БШ десятилетиями существовал в условиях почти тепличных. Советский человек, которому нужно было, к примеру, написать объявление о профсоюзном собрании, приеме на работу или о пропаже собаки, брал за образец кумачовый лозунг в клубе, заголовок газеты «Гудок», магазинную вывеску, киноафишу или сурового дизайна этикетку на отечественном продукте питания (илл. 65–74). Изощренность же западных бытовых надписей, их многоцветие и пластика постоянно подпитывались хорошо развитой культурой рекламы и промышленного дизайна. Хлеб, пиво, ботинки — любой пустяк снабжен яркими, убедительно выполненными этикетками (илл. 63, 64). Где уж тут жить своим умом! Аутентичный западный БШ давно умер, а его наследство перекупил лукавый логотип

Правда, есть в моей коллекции и отрадные западные примеры. Вот этот бесхитростный образец был украден мною со свежеокрашенной двери на филфаке Лондонского университета, а это объявление о футбольном матче, написанное наивной рукой рыбака или булочника, было найдено в маленьком нормандском поселке Ипорт, где никто никогда не пишет на стенах, а последняя кража была зарегистрирована в 1956 году (илл. 75 и 76). На занесенной снегом бензоколонке в глухой английской провинции мне встретилось еще одно подобное объявление, причем и содержание его было вполне российским:

«ИЗВИНИТЕ, ТУАЛЕТ ЗАМЕРЗ». Завладеть этим шедевром не удалось.

БШ прекрасно чувствует себя в экстремальных условиях. Недаром он так популярен среди узников деспотических режимов, по понятным причинам стесненных в технических средствах. Любят БШ и стихийные демонстранты, изготовляющие во всех точках земного шара свои одинаково неопрятные, но решительные лозунги.

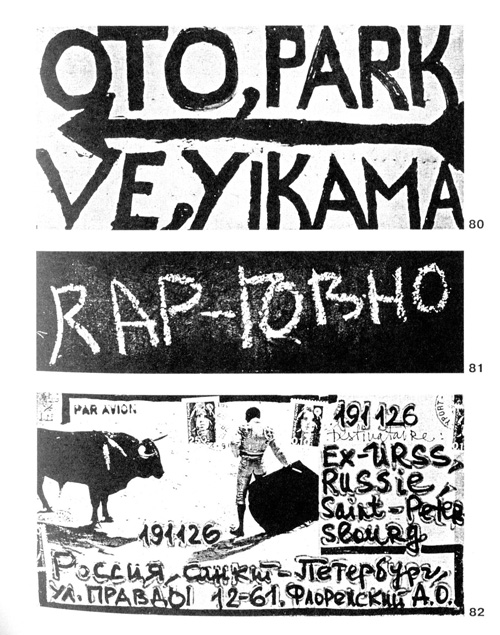

Особый интерес представляют те «пограничные» ситуации, когда в бытовых надписях вступают во взаимодействие разные алфавиты. Приведу несколько примеров:

— в начале 70-х, когда волна западной молодежной культуры 60-х докатилась наконец до России, среди школьников и студентов стал очень популярен самодельный рукописный шрифт, называвшийся «попсовым» или «дутым». Этими аморфными, налезающими друг на друга буквами с боковыми тенями («недобросовестной попыткой пролезть в следующее по классу измерение», как писал В. Набоков), подсмотренными на конвертах пластинок «RUBBER SOUL» и «YELLOW SUBMARINE» и кое-как трансформированными в кириллицу, украшались коробки от магнитофонных бобин, футболки и школьные стенгазеты (таким шрифтом я умудрилась однажды оформить стенд о вреде абортов — случайную халтуру для районной поликлиники). Характерно, что эти невинные надписи, где русские буквы как бы невзначай перемежались латинскими, подвергались серьезным гонениям со стороны «начальства», нутром чуявшего идеологическую диверсию (илл. 78);

— в Турции, где в 1924 году арабская вязь была непатриотично заменена латиницей (в которую все же проникли контрабандой кое-какие крючки и полумесяцы), память о прежней азбуке до сих пор жива в народе. Особенно отчетливо это проявляется в «бытовых» надписях, где «чужим» европейским буквам придаются характерные витиеватые восточные очертания (илл. 79, 80);

— художник Владимир Котляров (ТОЛСТЫЙ), живущий в Париже, создает произведения в стиле мэйл-арт, с мичуринским терпением прививая дичок отечественного лукавого письма к извилистому древу европейского граффити. Для этого ТОЛСТЫЙ использует не только самые передовые западные технологии: спрэи, штампы, цветные рельефные пасты с блестками, но порой и собственное тело (илл. 82);

— а вот так соединил кириллицу с латиницей неведомый петербургский школьник (илл. 81).

Столетиями русский человек самоутверждался при помощи БШ[10]. Грамотный повсеместно пользовался большим уважением, вне зависимости от красоты почерка. Еще А. С. Пушкин отмечал странное, до абсурда доходящее свойство русского характера воспринимать как Святое Писание все, что отображено буквами на бумаге. Что написано пером — не вырубишь топором! Ну а уж что вырублено топором…

Сегодня, в эпоху дикого самодеятельного капитализма, русский БШ переживает очередной период расцвета. Наши люди, еще не успевшие хлебнуть яда мировой культуры, пишут просто прекрасно! К сожалению, стабилизация русской экономики вкупе с ростом благосостояния и культурного уровня населения уже через несколько лет могут полностью уничтожить русский БШ. Осмеянный и оболганный, он исчезнет под напором пронырливых западных граффити — их первые, еще неловкие образцы уже появились в наших дворах (илл. 56). Утешает одно — в России слишком часто случаются разнообразные фатальные катаклизмы, а первая надпись, появляющаяся на еще не остывшем пепелище, сделана обычно девственным шрифтом. А еще БШ жив, покуда есть в России малые дети и все реже и реже встречающиеся малограмотные взрослые. Если ты, читатель, увидишь в руке у младенца баллончик с краской или маркировочный фломастер — отними и выброси прочь. Не дай засориться чистому источнику. И шариковую ручку отними — пусть ребенок пишет мелом. А сам — оглянись по сторонам, достань из кармана французский ключ или английскую булавку и потрудись — прославь русскую азбуку!

2000

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Лекция вторая. Психология в игровом театре

Лекция вторая. Психология в игровом театре Развивая мысль вчерашней лекции, я беру на себя смелость предложить вам в качестве философских ориентиров три следующих тезиса:Небытие артиста вне театра,Небытие зрителя вне театра, и, наконец, последний, наиболее

Приложение Универсальная схема строения русского бытового шрифта

Приложение Универсальная схема строения русского бытового шрифта На примере этой весьма условной схемы можно проследить, как зарождаются, развиваются и взаимодействуют между собой основные разновидности отечественного БШ.На пересечении осей — вертикальной х,

Психология аукциона

Психология аукциона Аукцион — это дикая комбинация невольничьего рынка, операционного зала, биржи, театра и борделя. Это утонченное развлечение, где смешались спекуляция, драйв и охота за сокровищами, где замкнутая каста исполняет тщательно разработанный ритуал,