Ансамбль Баболовского дворца и парка

Название императорского Баболовского парка происходит от находившейся поблизости деревни с финским названием Пабола, со временем превратившимся в «Баболова». Селение давно утрачено, но имя его продолжает жить, многократно повторяясь в названиях парковых достопримечательностей. За Баболовской караулкой перспектива Подкапризовой дороги продолжается Баболовским шоссе-просекой, в конце которой и находилась деревня. О характерных особенностях пространства, лежащего за Столбовой дорогой, почти сто лет назад написал С.Н. Вильчковский: «По обе стороны просеки расстилается великолепный и обширный Баболовский парк с лугами, рощами и бесконечными дорогами для пешеходов, верховой езды и экипажей». Объемно-пространственная композиция парка сформирована в основном в 1820–1860-е гг.

Баболовский парк – характерный пример пейзажной композиции и, по существу, самый «английский» парк Царского Села. В его облике наиболее последовательно воплощена программа пейзажного садово-паркового искусства. В создании участвовали несколько поколений августейших владельцев Царского Села, потратив на это огромные средства. Баболовский парк был излюбленным местом прогулок императоров Александра II и Николая II с супругой императрицей Александрой Федоровной.

По сторонам причудливо изгибающегося русла реки Кузьминки расположены его зеленые массивы. Основной ландшафтный прием состоит в чередовании групп деревьев и кустарников с луговыми пространствами, в посадках применены лиственные и хвойные породы. Парк прорезают прогулочные пешеходные и ездовые шоссированные дороги – Ново-Баболовская, Продольная, Верховая, Дубовая, Крайняя. Все они, за исключением Баболовского шоссе, прямая перспектива которого «вылетает» за пределы парка, приводят к старейшему району – Английскому саду и Баболовскому дворцу. Архитектурные произведения, при устройстве парка включенные в его объемно-пространственную композицию, немногочисленны: Баболовский дворец, Старо-Красносельские и Александровские ворота, верстовой столб и Крымская колонна. Тем большее значение имеют протяженный Баурский канал Таицкого водовода, грот «Монах», Серебряное озеро и грот у Баболовского дворца, Баболовский пруд с мостом-плотиной на реке Кузьминке, многочисленные мосты.

До создания парка низменная заболоченная местность с еловым лесом в пойме реки Кузьминки принадлежала крестьянам деревни Баболово. В 1748–1749 гг. здесь прошла трасса Виттоловского водовода, сооруженного по проекту инженеров И. Зверева и П. Островского. На территории будущего парка находился также западный бастион Зверинца. Проложенные через болото прямые проезжие дороги вели в Красное Село и Петербург. Баболовская просека появилась предположительно в середине XVIII в., но тогда для проезда она не использовалась. Затем в 1772 г. инженеры-гидротехники Ф.-В. Бауэр, Э. Карбонье, И.К. Герард и П. Поздеев начали сооружение Таицкого водовода. В 1773–1775 гг. под руководством И.К. Герарда выкопали Баболовский пруд и соорудили Баболовский мост-плотину на реке Кузьминке. Возможно, уже тогда предполагалось придать парковый вид этой местности.

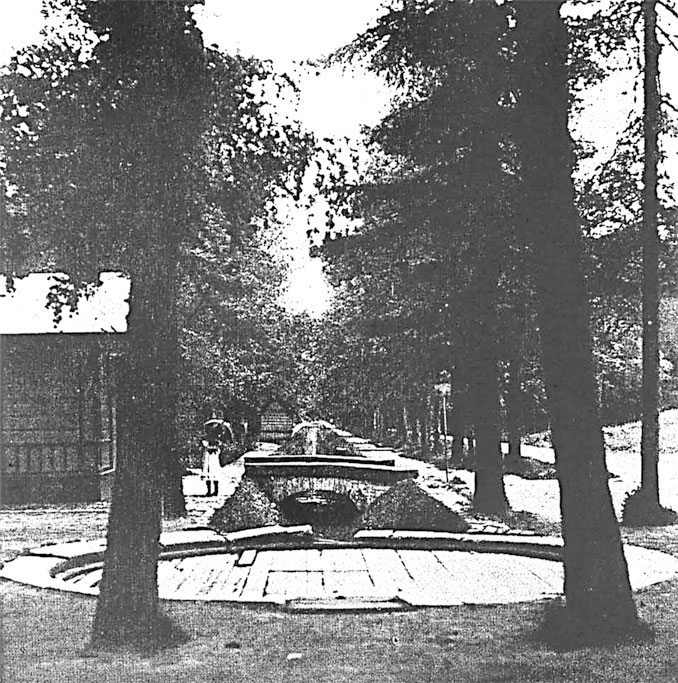

В 1775 г. по открытому Баурскому каналу, названному по имени его создателя выдающегося военного инженера Ф.-В. Баура, таицкая вода пришла в Царское Село. Вдоль трассы водовода проходила прогулочная дорога, обсаженная деревьями. Она всегда поддерживалась в хорошем состоянии для проезда государыни. Известно, что Екатерина II в 1774 г. осматривала все инженерные сооружения водовода и проехала вдоль него до Тайц. Воду в Царском Селе ждали уже несколько десятилетий. Баурский канал, выстланный булыжником, пересекал Баболовскую просеку в трубе под мостом, а затем под прямым углом поворачивал на северо-восток. В месте поворота канал, заключенный в подземную трубу, пересекал небольшой холм. На откосе устроили Грот из валунов, где находилась мраморная доска с памятной надписью: «В счастливое царствование Екатерины II/ Приведена в Сарское Село/ Свежая вода / Которой оно не имело /Рачением генер. поручика фон Бавера./1774». В гроте находилась мраморная статуя пустынника или монаха, поэтому его называли «Монах», а Баурский канал Таицкого водовода – Монахова канава. Для пропуска воды из Черного ручья, притока Кузьминки, под ложем канала устроили каменную трубу. Далее через торфяное болото соорудили искусственную насыпь, чтобы не проникала болотная вода. Канал заканчивался круглым Гранитным бассейном перед площадью у Гатчинских ворот, откуда вода доставлялась подземной трубой до Виттоловского моста-вододелителя и далее – в пруды Царскосельских и Павловского парков, а также для водоснабжения городского населения. Монолитную чашу бассейна, вросшего в землю, доныне можно увидеть на площади перед Гатчинскими воротами.

Баурский канал и Гранитный бассейн. Фото 1913 г.

Поблизости от бассейна в 1775 г. установили мраморный Верстовой столб с солнечными часами. Оформление его отличалось от других, деревянных, поставленных при дороге вдоль магистрали водовода до Таицких ключей. Поскольку близ него находился Софийский почтовый двор, первый на дороге из Санкт-Петербурга в Москву, на «мраморной верстовой пирамиде», своим обликом напоминающей первый верстовой столб Царскосельской дороги на Фонтанке, было указано расстояние до Петербурга и Москвы. От него получила название, начинавшаяся тут же, Столбовая дорога (ныне – Парковая улица и дорога на Александровку). Считается, что в архитектурно-художественном решении использован проект Ж.-Б. Валлен-Деламота, переработанный архитектором А. Ринальди. Исторический облик этого Верстового столба запечатлен на одном из рисунков Д. Кваренги с видом Большого Каприза. В настоящее время столб находится на обочине дороги (ныне – Парковой улицы). Двухъярусная пирамида из темно-розового мрамора с заостренной вершиной, грани которой обработаны филенками, возвышается на пьедестале из полосатого розовато-серого мрамора. На одной из граней пирамиды прикреплена мраморная доска с косоугольным стержнем солнечных часов, на двух других, изготовленных, видимо, позднее, из гранита, помещены надписи: «От Санкт-Петербурга 22 версты» и «До Москвы 594 версты».

Недалеко от Верстового столба за Столбовой дорогой и сейчас можно увидеть Крымскую Сибирскую колонну из уральского мрамора, об истории которой уже рассказывалось выше. Она принадлежала к художественно-архитектурному ансамблю монументов, посвященных победам России в войне с Турцией. Вначале колонна находилась на окраине Екатерининского парка в центре Запасного двора – комплекса в «готическом» стиле, состоявшего из деревянных зданий и кордегардии, который построил архитектор В.И. Неелов в 1774–1776 гг.

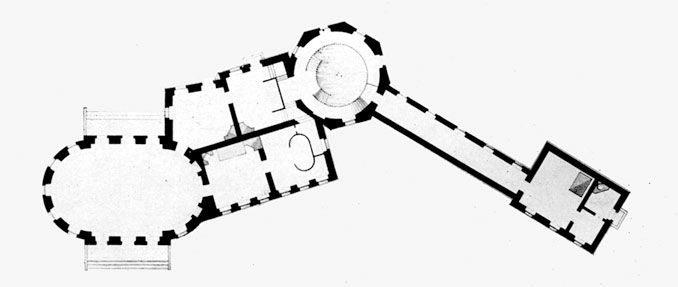

План Баболовского дворца. Конец XVIII в.

Направо от Баболовской просеки в 5 минутах ходьбы вдоль Баурского канала находится Баболовский дворец. Он расположен на самом краю парка, у речки Кузьминки, обращенной здесь при помощи плотины в небольшое озеро с живописными берегами – Баболовский пруд. Своим появлением дворец обязан Екатерине II. По сведениям И.Ф. Яковкина, уединенное красивое место у Кузьминки государыня присмотрела во время своих прогулок вдоль Таицкого водовода. Ей приглянулся холм у правого берега, образовавшийся, видимо, при выкапывании пруда, и расположенный на расстоянии в полторы версты от Царскосельского сада к югу, не доезжая чухонской деревни Баболова. В 1780 г. она повелела выстроить там, при водоводе, за 3984 рубля небольшой деревянный дом со службами. Однако через три года было повелено сломать этот дом и построить вместо него новое каменное здание с 7 комнатами по смете в 15 с половиной тысяч рублей, с размещением в круглой комнате мраморной ванны. Повелевалось также развести Английский сад, окружить его валом и канавой для осушения места. На проведение земляных работ, выстилку дерна, устройство дорожек по английскому образцу, выкапывание двух небольших «прудочков» и прочих необходимых работ из Кабинета дополнительно было отпущено 5 тысяч рублей. Напротив дворца по другую сторону реки предполагалось выстроить жилой флигель и конюшни с каретником для дворцовой прислуги.

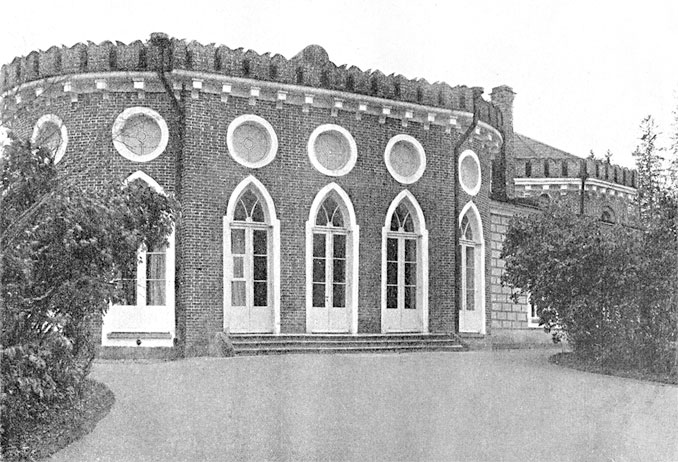

В 1783–1785 гг. по проекту архитектора И.В. Неелова возвели каменное здание под руководством каменных дел мастера И. Минчаки. Парадные интерьеры были расписаны художником Ф.Д. Даниловым. Архитектор И.В. Неелов и садовый мастер Джон (Иоганн) Буш по указанию императрицы распланировали пейзажный Английский сад. Вокруг дворца в 1786 г. соорудили подземную каменную трубу для предотвращения сырости, а также соединили его с Таицким водоводом[56].

Миниатюрный по своим размерам одноэтажный дворец необычен для русской архитектуры периода классицизма и принадлежит к числу наиболее выразительных «увеселительных зданий» Царского Села. По облику он похож на парковый павильон для летнего отдыха и купания. Местоположение оправдывается и теоретиками пейзажных садов: «Под тенью ив, где бьет целебная вода, уединенная купальня быть должна», а таицкая вода действительно считалась целебной. В композиционном решении – красно-кирпичные фасады в духе английской готики и асимметричная планировка. Все комнаты имели выход в сад.

Английский сад занимал небольшой участок трапециевидной формы, который не доходил до Баболовской просеки и ограничивался на севере живописной береговой линией Баболовского пруда. Земляной вал с канавой и прямая линия Баурского канала отделяли сад от окружающего Баболовского казенного леса, занимавшего тогда пространство от Гатчинской дороги до реки Кузьминки[57]. Прогулочная дорога вдоль канала связывала дворец с Екатерининским парком. В саду выкопали Серебряный пруд перед южным фасадом (один из двух небольших «прудочков») и соорудили Грот на берегу Баболовского пруда. Периметр сада плавно огибала извилистая дорога, в центре была устроена сеть пейзажных дорожек, подводящих к окнам-дверям дворца.

В 1785 г., по сведениям С.Н. Вильчковского, императрица пожаловала Баболовский дворец, изначально не предназначавшийся для жилья, светлейшему князю Г.А. Потемкину, удалив его тем самым на окраину дворцовой резиденции. При этом здание оставалось в ведении Царскосельского дворцового правления и никогда не числилось собственностью князя Г.А. Потемкина, как и Баболовская мыза. На лето 1793 г. императрица распорядилась разместить в нем австрийского посланника Эстергази, сделав для этого необходимые поправки, причем для его дочери приспособили, видимо, комнату с ванной. Граф Эстергази, сторонник короля Людовика XVI, покинул Францию в связи с революцией и в 1791 г. приехал в Петербург, где возглавлял сообщество французских эмигрантов.

При Александре I дворец с Английским садом были включены во вновь создававшуюся «7-ю часть Царскосельского сада», которую впоследствии назвали Баболовским парком. Этот парк был устроен на пространстве от большой Столбовой дороги по направлению к деревне Баболовой. Эта дорога впоследствии стала планировочной границей между Баболовским, Екатерининским и Александровским парками.

Работы по созданию Баболовского парка начались с разборки западного бастиона со стенами Зверинца, выходившими в будущий парк, и планировки местности. Столбовую дорогу, прежде огибавшую бастион Зверинца, спрямили от каменного моста, сооруженного в 1820-е гг. взамен деревянного через реку Кузьминку, до пересечения со старой трассой у деревни Александровка. Заболоченные же участки, расположенные с правой стороны реки Кузьминки, необходимо было осушить. Предварительные работы заняли несколько лет. По распоряжению Александра I мелиорацию поручили в 1817 г. специально приглашенному англичанину Даниилу Вилеру[58]. Заболоченные торфяные участки, отданные Вилеру в аренду, осушались им с помощью мелиоративных канав. Затем формировался плодородный слой почвы, сеялись травы и постепенно высаживались деревья. Луга в этой местности впоследствии получили название Торфяного поля. Развитие парка в 1810–1820-е гг. отражают многие планы Царскосельских садов[59].

Вначале осушили участок, расположенный близ Крымской колонны между Баурским каналом и Баболовской просекой, предварительно разобрав строения Запасного двора. Вокруг Крымской колонны распланировали луговую поляну, обрамленную парковыми дорогами и открытую в сторону Екатерининского парка. В этой местности устроили в 1820 г. Школьное садовое заведение по проекту архитектора В.И. Гесте и под руководством садового мастера Ф.Ф. Лямина. Здесь находился питомник для деревьев, а также теплицы для выгонки цветов-летников, поступавших на украшение царскосельских императорских парков. Его территорию, впоследствии несколько расширенную, что было связано с закрытием питомника у Египетских ворот, окружала живая изгородь и мелиоративные канавы. Планировка садовой школы состояла из продольных и поперечных дорожек, разделявших участок на множество прямоугольников. По проекту В.И. Гесте в центре построили жилой дом для садовых подмастерьев. Выкопанные еще при Запасном дворе два пруда, наполнявшиеся водой из Таицкого водовода, использовались для нужд Школьного садового заведения до 1917 г., а впоследствии – для тепличного хозяйства «Цветы».

В 1820-е гг. планировка будущего парка была сформирована в основном садовым мастером Ф.Ф. Ляминым, который проложил основные прогулочные дороги к Баболовскому дворцу. Пейзажные дороги Крайняя и Верховая, Ново-Баболовская, Дубовая и Продольная пересекли всю территорию парка, соединяясь и расходясь в стороны. От большой Столбовой дороги до деревни Баболова в 1824 г. государь повелел соорудить шоссированную дорогу на Баболовской просеке, а также убрать ненужный лес с оставлением деревьев на показанных местах. Лямин посадил 30 тысяч новых деревьев по сторонам дорог, превратившихся в пейзажные аллеи с ландшафтными группами. Через реку Кузьминку и ручьи на этих дорогах соорудили деревянные мосты.

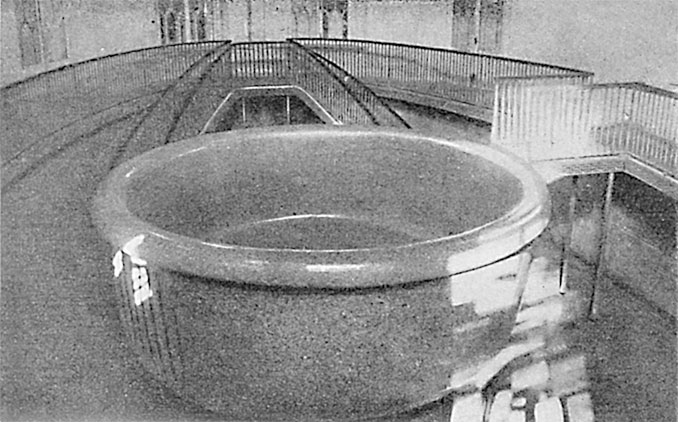

В том же 1824 г. Александр I, как известно, большой любитель холодного купания, с детства приученный к холодным воздушным и водным процедурам, решил установить в Баболовском дворце огромную ванну из полированного гранита, высотой в 5 метров и 6 метров в диаметре. Она была вытесана из единого блока камня мастерами петербургской артели С.К. Суханова, известной своими каменотесными работами. Пятидесятитонная ванна-бассейн для Баболовского дворца по своим размерам и совершенству форм воспринималась как чудо из сердобольского гранита. Всеобщее удивление и восхищение вызывали изготовленные Сухановым монолитные гранитные ванны для императорских Зимнего, Петергофского и Александровского дворцов. Обычно труды таких мастеров прошлого остаются в тени, однако деятельность Суханова была настолько значительна, что мы расскажем о нем поподробнее.

Гранитная ванна в Баболовском дворце. Фото 1930-х гг.

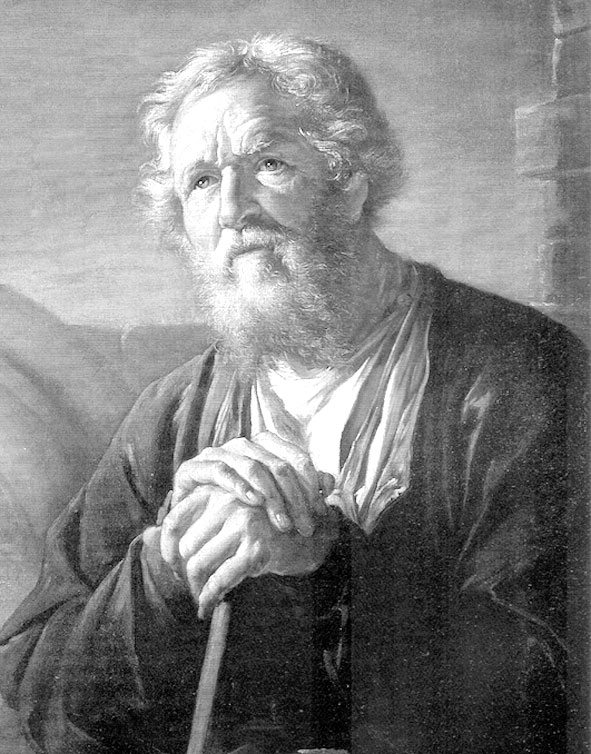

Самсон Ксенофонтович Суханов[60], искусный каменщик-ваятель и каменных дел мастер, получил известность в период подъема национального самосознания после победоносного окончания войны 1812 г. Народного умельца-самородка с разносторонними талантами и неуемной энергией, участвовавшего в создании каменного убранства Санкт-Петербурга, прославил его современник П.П. Свиньин, составивший жизнеописание по рассказам самого мастера, которое заключил восторженными словами: «Честь и слава гражданину Суханову». Гражданская доблесть Суханова заключалась в бескорыстной целеустремленности мастера, достигнувшего высокого совершенства в своем ремесле и участвовавшего в создании уникальных, единственных в своем роде произведений скульптуры и архитектуры. Суханов родился в 1768 г. (по другим сведениям – в 1776 г.) в крестьянской семье в Вологодской губернии, скончался после 1840 г. Благодаря природному таланту и врожденному чувству прекрасного Суханов с пониманием и творчески воплощал в жизнь гениальные замыслы архитекторов А.Н. Воронихина, Ж.-Б. Тома де Томона, О. Монферрана, сотрудничал со многими известными скульпторами. Он был подрядчиком и главным приказчиком на строительстве Казанского собора, высекал колонны и каменное убранство, за что был награжден Александром I золотой медалью «За усердие» на красной ленте. После этого в 1807 г. Суханов получил звание купца 2-й гильдии с капиталом в 20 тысяч рублей, обзавелся собственным домом на наб. реки Пряжки, 50, который сохранился до настоящего времени.

Портрет С.К. Суханова. Худ. В.А. Тропинин. 1823 г.

Став подрядчиком, Суханов организовал артель каменотесов и участвовал в значительных строительных работах того времени. Крупнейшая из них – строительство ансамбля Стрелки Васильевского острова с Фондовой биржей, набережными и циклопическими пятиметровыми статуями у Ростральных колонн. За заслуги ему вновь от имени императора была вручена награда – «царский кафтан». Такая награда почиталась как особый знак отличия и награждения представителей податных сословий, она известна в истории России с древности. Удостоенные такой награды получали и некоторые привилегии, например освобождались от телесных наказаний. Артель Суханова высекала фонтаны на Царскосельской дороге из гранита, скульптуры и колоннаду Горного института из пудостского камня, гранитные набережные Петербурга, гигантские колонны для Исаакиевского собора и даже памятник Минину и Пожарскому в Москве (1817 г., скульптор Мартос). Многие произведения создавались в императорских пригородных резиденциях Царского Села (терраса Руска) и Павловска (цоколь, четыре колонны красного гранита в Мавзолее и лестница к портику, мост из черной плиты у Пиль-башни). По моделям Ф.Ф. Щедрина Сухановым были высечены четыре скульптуры – Ахилла, Аякса, Пирра и Александра Македонского, которые установлены на углах башни Адмиралтейства, а также и другие скульптуры, украшающие это здание.

С архитектором О. Монферраном мастер участвовал в строительстве дома Лобанова-Ростовского, где его артель сооружала гранитный цоколь здания и восьмиколонный портик вестибюля из полированного гранита, а также постаменты для скульптур львов. Титанический труд был проделан Сухановым и его артелью по добыче, обработке и доставке гранитных блоков для сооружения колоннад Исаакиевского собора, который рассматривался современниками как сенсация. Еще один замысел Монферрана претворен в жизнь руками сухановских людей под его руководством – Александровская колонна на Дворцовой площади Петербурга (1834 г.) – памятник Отечественной войне 1812 г. Это была самая большая в мире гранитная колонна из монолита. Все эти работы свидетельствуют о большой одаренности и высоком мастерстве Суханова. Его ремесло приравнивалось к искусству ваятеля и принесло ему известность. Суханов был не только исполнителем, переводившим в камень замыслы знаменитых зодчих и скульпторов. По мнению его биографов, он чрезвычайно тонко чувствовал замысел автора и характер форм, создаваемых им, а иногда выступал и как самостоятельный художник. Так, он выполнил ряд памятников и надгробий на петербургских кладбищах, а также некоторые крыльца и балконы богатых домов.

О незаурядности Суханова свидетельствует и то, что художник В.А. Тропинин, автор портрета Пушкина и многих других известных произведений, в 1823 г. запечатлел его в одной из своих работ. На портрете с глубокой колористической гаммой, построенной на сочетании зеленых и коричневатых тонов, Суханов изображен в одежде крестьянского типа и непринужденной позе, что явно продиктовано характером модели, представленной реалистично, без приукрашивания. Суханов имел богатырское сложение и внешность человека творческого, богато одаренного. Умное волевое лицо с правильными чертами озарено мягкой улыбкой, прямо на зрителя устремлен взгляд мудрых проницательных глаз старца (на портрете Суханову уже 55 лет). Руки мастера выразительно крупны, с крепкими, красивой формы пальцами, возложенными на каменотесный молот.

Все работы Суханова выполнены в основном в Петербурге и его пригородах, их трудно перечесть, не все они названы и в литературе[61]. Возможно, именно Сухановым исполнена и гранитная скамья-канапе, доныне сохранившаяся в саду у Баболовского дворца, а также упоминавшаяся выше гранитная чаша бассейна Таицкого водовода, находящаяся у перекрестка Парковой улицы и Красносельского шоссе у Гатчинских ворот.

Для установки новой ванны взамен старой мраморной потребовалась перестройка старого купального зала. Проект, предусматривавший увеличение его размеров и создание нового сводчатого купола, был составлен архитектором В.П. Стасовым в 1824 г. Работы по усилению фундаментов и стен в соответствии с распором нового купола, а также по перекладке стен прилегающих помещений павильона продолжались до 1829 г., и руководил ими архитектор В.М. Горностаев. Отливку лестниц с перилами, колонн и площадок около гранитной ванны исполнил чугунолитейный завод Берда. Вид неоштукатуренных фасадов при перестройке не был изменен, но фасады служебных помещений дворца были оштукатурены и окрашены в красно-коричневый цвет «под кирпич» с разделкой швов белой краской.

Баболовский дворец. Фото 1930-х гг.

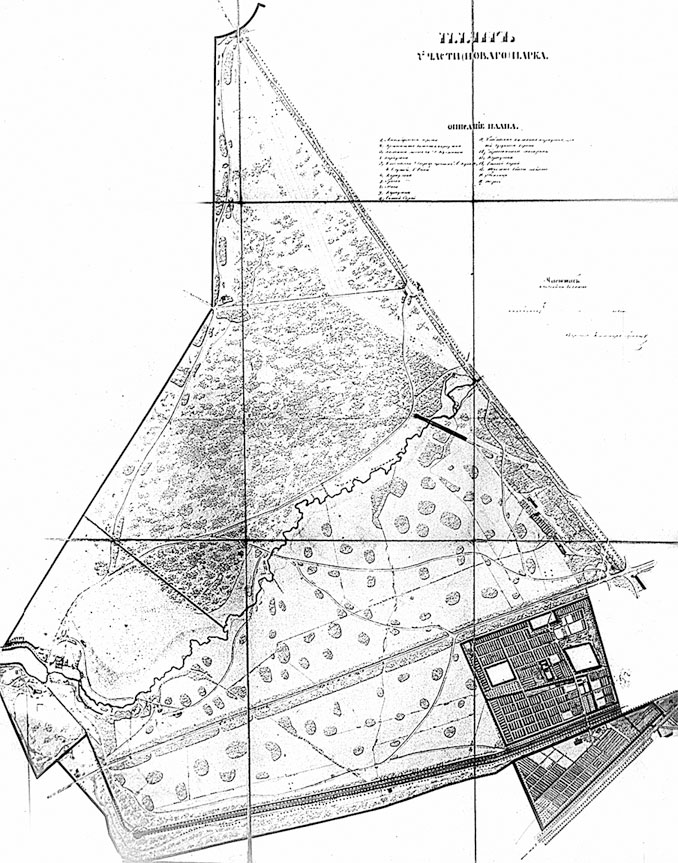

В царствование Николая I работы по формированию Баболовского парка были продолжены. Общее представление об его облике дает план архитектора А.П. Гильдебрандта «План Царскосельскому парку с прибавленною к нему землею», Высочайше утвержденный в 1839 г. На плане впервые нанесены границы, показана пейзажная планировка, осуществленная к тому времени, и посадки на всей территории. В оформление границ входили три полукруглые площадки – «полуциркули», намеченные Гильдебрандтом у начала парковых дорог на Столбовой дороге[62]. Еще раньше перед Гатчинскими воротами была устроена площадь, полуциркульная в плане. Однако она имела неустойчивый характер в связи с тем, что здесь пересекались три дороги – дорога вдоль Баурского канала, Столбовая дорога (сейчас Парковая улица) и Гатчинское (ныне Красносельское) шоссе.

План 7-й части Нового парка. Землемер А.А. Грехнев. 1850-е гг.

В 1844 г. впервые появилось название Баболовского парка в заголовке чертежа «План Царскосельских парков Большого и Баболовского». Однако в то время еще употреблялись и другие названия – Малый парк, 7-я часть Нового парка, как, например, на плане землемера Грехнева, составленном в 1849 г. Историю развития объемно-пространственной композиции парка отражают многие исторические планы[63].

После смерти Лямина его работу продолжил садовый мастер И.Ф. Пипер «Иван Федоров сын Пипер», как писали его имя в формулярном списке, прусский подданный лютеранского вероисповедания. Пипер учился в Виленском университете по садовой части и начал работать в Царском Селе сверх штата с 1836 г., имея чин губернского секретаря. В 1845 г. он был назначен старшим садовым мастером Царскосельского дворцового правления и возглавил работы по устройству императорских парков, а также был заведующим Школьным садовым заведением. Пипера уволили на пенсию в 1850 г., когда ему было шестьдесят девять лет, «по преклонности возраста и слабому зрению».

К этому времени облик парка сложился почти полностью. Оформление границ закончилось в 1846 г., когда установили одинаковые по архитектурно-художественному решению чугунные Старо-Красносельские и Александровские ворота с императорскими орлами. Эти готические монументальные ворота не имели караулок, в отличие от таких же Красносельских ворот, сооруженных еще в 1820-е гг. Створы ворот со столбами и калитками были отлиты по проекту архитектора А.А. Менеласа на Петербургском чугунолитейном заводе и первоначально находились в других местах парка. По границе с внешней стороны проходил граничный вал, почти полностью сохранившийся до настоящего времени[64].

В 1858 г. император Александр II распорядился привести в порядок запущенные дороги в Баболовском парке, украсить его и привести в такой же вид, что и остальные Царскосельские парки. Для этого вызвали из Парижа французского архитектора-декоратора Ронди, который представил проект устройства совершенно нового публичного парка, с фантастическими для того времени аттракционами и водопадами. Стоимость осуществления проекта исчислялась в колоссальных суммах, причем предполагалось вдвое увеличить парк, площадь которого уже составляла 300 гектаров, и перенести на другое место канал Баурского водовода. Это коренным образом могло изменить характер дворцового парка, предназначенного для уединенных прогулок и наслаждения красотой природы. От соображений Ронди отказались и, мало того, признали некомпетентным, что послужило причиной отправки его обратно во Францию[65].

В итоге была проложена одна дорога – Верховая. На ранее осушенных участках сделали посадки дубов, лип, кленов и других деревьев, перед этим проводилась расчистка леса. Работы производились под руководством одного из садовых мастеров Царскосельского дворцового правления, предположительно садового мастера В.И. Миллера.

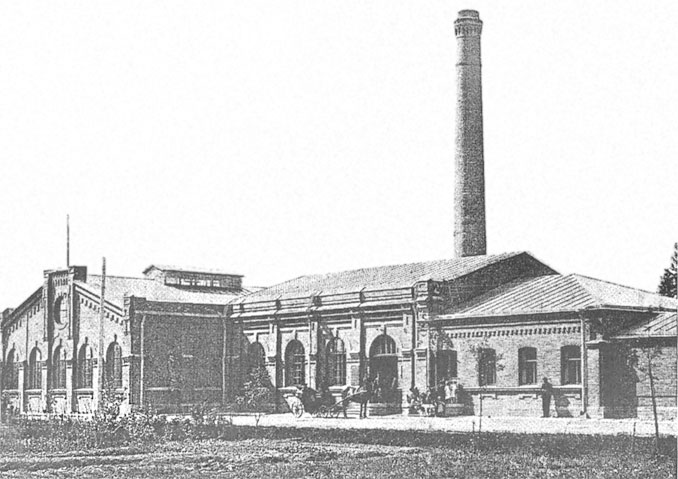

Машинное отделение Орловской водонапорной башни. Фото 1913 г.

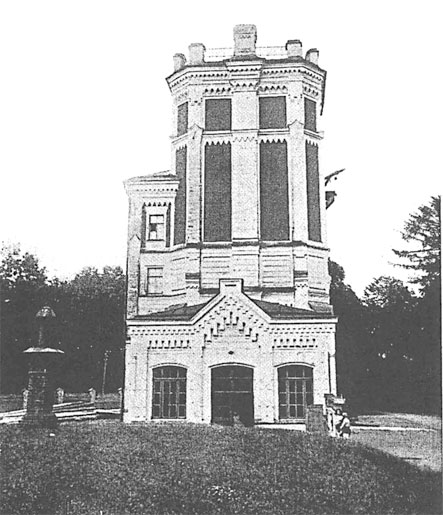

В 1887 г. по проекту архитектора А.Ф. Видова на окраине парка построили Орловскую водонапорную башню (Парковая ул., 62), одно из двух исторических водоподъемных зданий Царского Села. В башне высотой в 30 метров размещались резервуары для воды. Для электрической машины и смотрителя соорудили два отдельно стоящих флигеля. Комплекс был соединен с Таицким водоводом, а позднее – с Орловским, и подземными накопительными резервуарами. Нарядная архитектурная обработка фасадов в готических формах эклектики и значительная высота придают зданию значение композиционной доминанты. Орловская башня наравне с Певческой, также возведенной А.Ф. Видовым, является выразительным примером раннего для Петербурга водоподъемного здания и электрической станции.

Орловская водонапорная башня Таицкого водовода. Фото 1913 г.

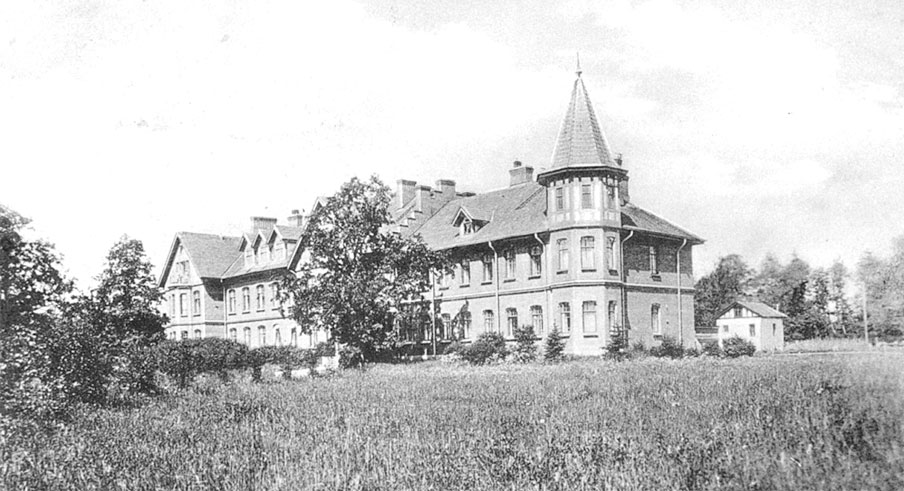

Поблизости от водонапорной башни и Школьного садового заведения в 1902 г. возвели Офицерское собрание и казармы лейб-гвардии Царскосельского 2-го Его Величества Стрелкового полка, ныне – жилой дом (Красносельское шоссе, 7). Крупное П-образное здание с фасадами в формах «кирпичного стиля» поставлено между Баурским каналом и шоссе.

Красивый участок на лугу у Крымской колонны против Дубовой рощи Екатерининского парка, где ранее находился Запасной двор, в 1905 г. отвели для устройства Дома призрения увечных воинов императрицы Александры Федоровны (Парковая ул., 64). Замысел о создании убежища для призрения нижних чинов, получивших увечья в Русско-японскую войну, принадлежал императрице Александре Федоровне. В строительный комитет входили: личный секретарь государыни граф Я.Н. Ростовцев; полковник Ф.Н. Пешков (впоследствии – начальник Царскосельского дворцового правления); командовавший Собственным санитарным поездом императрицы, перевозившим раненых из Маньчжурии; дворцовый комендант князь П.Н. Енгалычев и С.А. Данини, ставший штатным архитектором этого учреждения. Здание построили по проекту С.А. Данини. В декабре 1906 г. Дом призрения был освящен и открыт. Через год закончили отделку интерьера домовой церкви, освященной во имя Святой Мученицы Царицы Александры. Фасады живописны, декорированы оштукатуренными лопатками, тягами, соединяющимися между собой фигурными наличниками. Выразительность силуэту изначально крупного, Н-образного в плане и двухэтажного здания придавала высокая крыша с башенками и свесами на резных кронштейнах. В 1914–1915 гг. Дом призрения расширили дополнительными пристройками по проекту С.А. Данини, штатного архитектора этого учреждения, и дополнительно оборудовали под лазарет в связи с началом Первой мировой войны. Здесь поместили 170 коек для раненых, устроили операционные залы, перевязочные и рентгеновский кабинет, обслуживавший все царскосельские лазареты.

В разработке проекта здания, рассчитанного на содержание 150 человек, принимала участие сама государыня, по замыслу которой для инвалидов в приюте устроили мастерские. Столярная мастерская имела учителей-мастеров от известной фабрики Мельцера, портняжная – от одного из лучших портных Петербурга Фолленвейдера. Квартиры для мастеров находились в приюте, но жалованье они получали от своих хозяев. Для мастерских вязальной, корзиночной, сапожной, переплетной, прачечной и других мастера нанимались администрацией.

Все мастерские, за исключением вязальной, были загружены заказами. При сохранении пенсии каждый работающий в мастерской получал сорок процентов с выручки от проданного товара. Срок обучения и пребывания в доме устанавливался: в один год – для всех ремесел, два года – для портняжного и вязального. Каждому инвалиду из Дома призрения бесплатно выдавали все нужные ему инструменты и оплачивали проезд до дома. Обучавшимся портняжному и вязальному ремеслам дарили при выпуске швейные машины Зингера.

Первой домом заведовала фрейлина Их Императорских Величеств Л.Н. Розенбах. Впоследствии это сложное хозяйство возглавил офицер лейб-гвардии Уланского полка, шефом которого была императрица, полковник граф В.Э. фон Шуленбург. В годы Первой мировой войны он заведовал санитарным поездом наследника Алексея Николаевича.

Рядом с главным зданием находился маленький дом для двух семей инвалидов, а также женская портняжная мастерская, ясли для грудных детей и небольшая школа, состоявшая в ведении священника Дома призрения (детей у инвалидов и служащих Дома было около ста). В глубине парка за Баболовской просекой построили небольшие одноэтажные домики из бетонита, завершенные двускатными крышами, по проекту военного инженера К. Грибоедова. В строительстве принимала участие английская фирма «Эстельторс». Фасады оформляет фактурный руст, венчающий карниз, обработанный модульонами, окна помещены в неглубокие ниши. Все это выполнено по новейшей тогда технологии – из блоков бетонита. Домики были одинаковыми и предназначались для жилья семейных инвалидов, которых устраивали работать сторожами в парке. К началу 1917 г. возвели десять таких домиков, один из них – для проживания мастеров от Мельцера и «Henry». Из этих домиков в Баболовском парке сохранилось три.

Императрица Александра Федоровна живо интересовалась всем, что касалось ее Дома призрения, любила его посещать, особенно часто до 1914 г. Прежде всего, она посещала церковь, а затем обходила палаты и несколько мастерских. В столярной и корзиночной изготавливались изделия по ее заказам для дворца и для отправки в Ливадию и Спалу. Посещала императрица и отдельные домики в парке.

Дом призрения увечных воинов закрыли в 1920 г., однако учреждение, его занявшее, также имеет гуманитарно-медицинский профиль. Ныне это клиника крупнейшего в стране научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера. На противоположной от Крымской колонны стороне сада у этого здания в 1926 г. установили памятник В.И. Ленину, отлитый по модели скульптора М.Г. Манизера. Место, видимо, избрано не случайно, поскольку здесь проходила дорога от железнодорожной станции Александровская, от которой через Баболовский парк члены нелегальных революционных организаций тайно пробирались в Царское Село на свои сходки. Памятник вывезли в Германию во время оккупации 1941–1943 гг. До настоящего времени облик здания сохранился в упрощенном виде, утрачено окрытие балкона над главным входом, щипцы и башенки.

Императрица Александра Федоровна для строительства основанной ею Школы нянь (Красносельское шоссе, 9) пожертвовала в 1903 г. участок, находившийся в Баболовском парке между Гатчинским шоссе и Баурским каналом[66]. Была создана комиссия под председательством известного врача-педиатра К.А. Раухфуса, впоследствии здесь работавшего. Государыня придавала большое значение этому учебно-воспитательному благотворительному заведению новейшего типа, содержавшегося на ее собственные средства. В школе, при которой имелся приют для детей неимущих родителей и сирот, обучали нянь для ухода за детьми младенческого возраста. Здание построили в 1904 г. по проекту архитектора С.А. Данини. Императрица часто посещала школу вместе с великими княжнами, где они могли обучаться приемам по уходу за детьми. Вокруг школы разбили сад на основе находившегося здесь ранее питомника Школьного садового заведения. Для надобностей постоянно увеличивавшегося числа воспитанников и персонала здание неоднократно перестраивалось. В 1910-е гг. его расширили пристройкой с западной стороны, также по проекту Данини. В начале Первой мировой войны императрица организовала здесь один из Царскосельских лазаретов, для этого пришлось надстроить еще один этаж. После 1917 г. здание занимает общеобразовательная школа, находящаяся здесь до настоящего времени.

Школа нянь. Фото 1910-х гг.

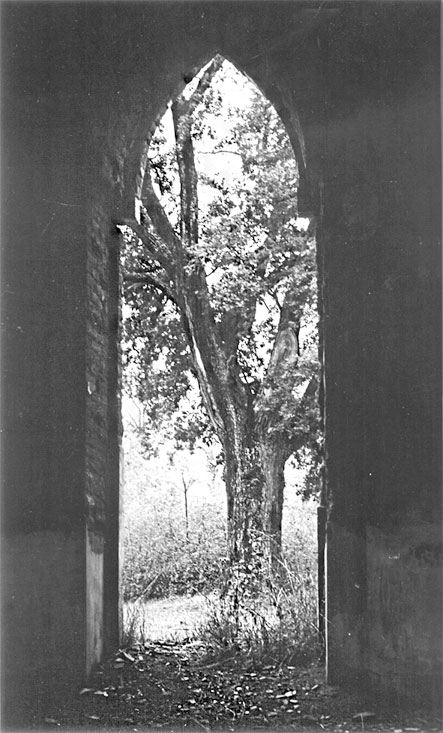

Баболовский парк после 1918 г. находился в ведении дирекции дворцов-музеев и парков г. Пушкина (Детского Села). Во время Великой Отечественной войны этому памятнику национального садово-паркового искусства нанесен большой ущерб. От дворца, сгоревшего в результате обстрела, остались кирпичные стены и гранитная ванна, в самом парке утрачено много деревьев. Дирекции музея не по силам было заниматься восстановительными работами еще и здесь, на удаленной окраине главной дворцовой резиденции. С условием восстановления дворцово-паркового ансамбля в 1970-е гг. Ижорскому заводу предоставлена возможность размещения пансионата для отдыха рабочих в охранной зоне Баболовского парка, однако это условие не приняли во внимание. Пансионат построили, уничтожив при этом участок Таицкого водовода, до того времени все-таки доставлявшего воду в парковые пруды. Руины же бывшей императорской купальни только законсервировали. Процесс разрушения продолжается из-за бытового вандализма любителей экстремального туризма, устраивающих свалки мусора, жгущих костры под раскидистыми кронами дубов, проламывающих заложенные окна дворца и кирпичные короба Таицкого водовода.

Вид парка через дверной проем Баболовского дворца. Фото 1950-х гг.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.