Ансамбль Александровского (Нового) дворца и парка

История императорского Александровского парка восходит к первым годам созидательных работ в Сарской мызе, когда на будущей парковой местности заводились охотничьи угодья, пруды со щуками, сооружались оранжереи, мельница. Название связано с именем его создателя – императора Александра I, по замыслу которого парк получил целостный облик. Замечание С.Н. Вильчковского о том, что, «унаследовав от Великой Екатерины любовь к садоводству, император Александр I довел оранжереи и парки Царского Села до необыкновенной степени совершенства»[30], прежде всего можно отнести к двум паркам – Александровскому и Баболовскому. Государь любил гулять в парке, продолжая традицию садовых прогулок, заведенную еще Екатериной II. Ему даже удалось воплотить в пейзажной композиции некоторые свои идеи.

В парке проложили новые пешеходные и ездовые дороги для длительных прогулок – конных или в легких колясках. Одна из таких дорог обрамляла парк огромной дугой, концы ее соединяли Царскосельские бульвары, чтобы, по замыслу Александра, можно было, выехав в одну сторону из дворца – Екатерининского или Александровского, – вернуться в него с другой. При этом оформили парадный въезд в царскосельскую резиденцию для Высочайших особ, который еще по повелению, данному в 1764 г. Екатериной II, должен был осуществляться дорогой, проходившей через Зверинец и Новый сад. В связи с огромным объемом предполагавшихся работ по Высочайшему повелению в августе 1810 г. был назначен «Комитет для рассмотрения и улучшения садов Царскосельских, и распоряжения суммами, на оные отпускаемыми».

Работы по парковой планировке, посадке деревьев, прокладке дорог начались в 1811 г. Проводились они по проектам архитектора А.А. Менеласа с участием художника И.А. Иванова и архитектора-градостроителя В.И. Гесте с небольшими перерывами вплоть до кончины императора в 1825 г. Решено было объединить старейшие районы, расположенные с северо-западной стороны от Большого Екатерининского дворца, и значительно увеличить площадь парка. Граница парка отодвинулась до въездов в Царское Село из Петербурга, где впоследствии соорудили Египетские и Александровские ворота. К нему отнесли все пространство в границах регулярной трехлучевой композиции Екатерининского дворца – между Царскосельской перспективной дорогой в Петербург, преобразованной в Дворцовую улицу, и Подкапризовой дорогой. Центральная перспектива Верхнего сада и Зверинца была использована для создания главной планировочной оси нового парка. Новые участки в александровское время получили пейзажную планировку – обширный луг у Фермы, участки у Шапельного пруда и Александровских ворот.

На первых порах Александр I в 1803 г. повелел отвести часть Зверинца для опытов созданной в Софии Школы лесоводства. В марте же 1814 г. в нем была учреждена садовая школа, или «рассадник», – питомник для деревьев, понадобившихся в большом количестве для посадок на огромной территории парка. «Весной 1819 г. начали ломать звериночную каменную стену, приводить планировку в нынешний парк (Александровский) и готовить материал для строительства назначенных в нем зданий», – писал И.Ф. Яковкин. В Зверинце проложили пейзажные дороги и дорожки в дополнение к старым просекам, окружающую его стену к 1823 г. разобрали, место разровняли, рвы засыпали. Материалы от разборки пошли на строительство новых зданий, возведенных по проектам архитектора А. Менеласа.

На всей территории парка высадили тысячи лиственных деревьев, преобразивших облик местности. Ведущими породами в пейзажной композиции стали дубы и липы, вязы, ясени и клены, ильмы, березы и орешник, ивы. Рядовые посадки сибирских пихт и елей использовали в формировании некоторых новых пейзажных дорог. Новые посадки придали живописность старым хвойным массивам из елей. На открытых пространствах сделали планировку лугов, засеянных травами и покрытых дерном. При выкопке прудов местами искусственно изменяли рельеф, насыпая горки из вынутой земли[31]. В этих работах принимали участие садовые мастера Джозеф Буш, затем Карл Манерс, а с 1814 г. – Федор Федорович Лямин (1773–1845). В дни пребывания Александра I в Царском Селе Лямин лично получал указания от самого императора, ежедневно встречаясь с ним по утрам на плотине Большого озера[32]. Государь очень любил его и часто совершал прогулки в саду под руку с Ляминым.

Александровский парк ориентирован на Большой Екатерининский дворец с непосредственно выходящими к парку Парадными Золотыми воротами и Циркумференциями со «скобами» Кухонных флигелей. Планировка территории площадью в 400 гектаров композиционно связана с Екатерининским и Баболовским парками. Разделяют же императорские парки Подкапризовая дорога и бывшая Столбовая дорога, называемая ныне дорогой на Александровку, а несколько ранее – Волхонским шоссе. Дворцовая улица, начинающаяся от Кузьминского бульвара, плавно огибает парк со стороны города. Вал с зеленым палисадом, густо обсаженный шпалерником из желтой акации, и отчасти природные рубежи долины реки Кузьминки, оформляли границу парка с севера, где к ним подступали крестьянские сельскохозяйственные угодья. Земляной вал от полуциркуля Александровских ворот до запруды на реке Кузьминке оформлял шпалерник из кротегуса[33].

При сравнении с Екатерининским парком нетрудно заметить, что здесь также применены пейзажные и регулярные приемы садово-паркового искусства, контраст между которыми сгладили время и природная изменчивость паркового массива, но облик Александровского парка совершенно другой. Отличие состоит не только в природных и исторических условиях развития территории, особенностях архитектурно-художественного оформления зданий и парковых павильонов. Здесь крупнее масштаб – широкие дороги и перспективы, большие пространства древесных массивов, открытых полян и лугов, значительные расстояния между постройками. Устремленные вдаль парковые дороги кажутся бесконечными. Неповторимый характер ему придают палладианское изящество Александровского дворца, величественность и имперский размах композиции, романтичность густых заросших аллей, световых контрастов, живописное разнообразие парковых павильонов и зданий, облик которых напоминает о средневековых европейских и древнерусских образцах зодчества, и даже многозначительная запущенность.

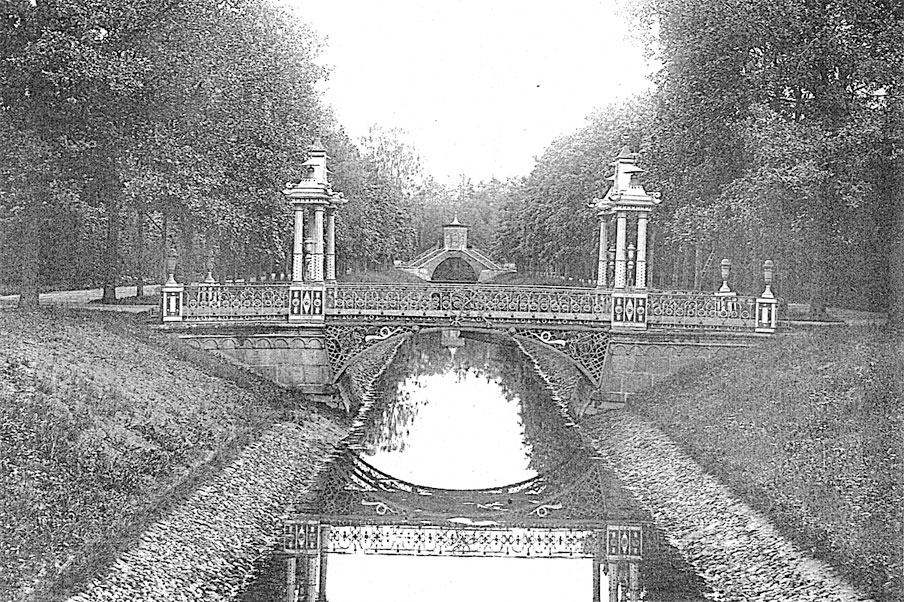

Для прогулок в парке предусмотрено множество входов, дороги от которых пронизывают его насквозь. Своеобразен основной вход – через Большой Китайский мост на Крестовом канале, который ведет в Новый или Верхний сад, наиболее посещаемую и ухоженную часть Александровского парка. Здесь особенно наглядно воспринимается его композиционное единство с главной царскосельской резиденцией.

С противоположной стороны парка находятся пограничные Александровские ворота, общие с Баболовским парком. Они включены в ограду, изгибавшуюся дугой перед въездом, близ пересечения нескольких дорог. От них мало что сохранилось, сюда вплотную подошла современная застройка поселка Александровская. Оформлению ворот придавалось большое значение, и они имели парадный торжественный облик. Двустворчатые ворота с калитками завершали имперские двуглавые орлы с коронами. Сквозные чугунные решетки готического рисунка опирались на столбы чугунного литья в виде мощных ликторских связок. От Александровских ворот начинается та самая, упоминавшаяся выше дорога для Высочайших особ. После обсадки елями с поразительной красоты кронами эта дорога получила название Елевой аллеи. Она следует к прудам, образованным на реке Кузьминке, и, вначале огибая их, пересекает по Большому Ламскому мосту, приводя к руинам готического павильона Арсенал (Монбижу). Отсюда Арсенальной дорогой можно пройти к широкой Тройной перспективе Нового сада, уходящей вдаль сквозь золоченую решетку к Екатерининскому дворцу. С площадки на пересечении Тройной и поперечной перспектив открываются изумительные виды на Александровский и Екатерининский дворцы.

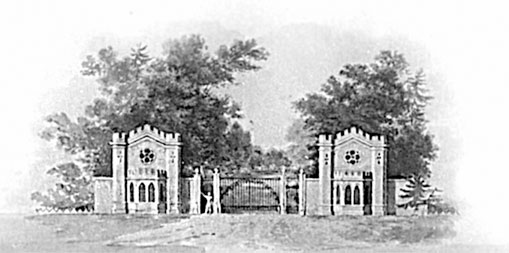

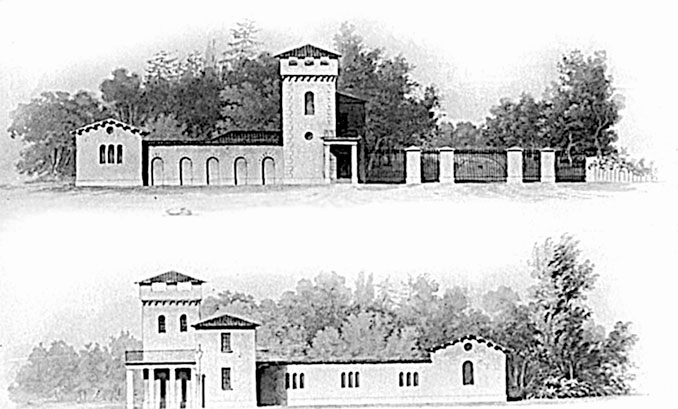

А. Менелас, И.А. Иванов. Красносельские (Слоновые) ворота. Эскизный рисунок фасада со стороны Столбовой дороги

На Столбовой дороге со стороны Баболовского парка имеются и другие входы. Красносельские (Слоновые) ворота стилистически решены одинаково с Александровскими, их обрамляют готические каменные караулки. Дороги от них ведут к готическому же Ламскому павильону, где давно уже не живут экзотические животные – южно-американские ламы, и Ламским прудам на реке Кузьминке, упоминавшимся выше, где по-прежнему склоняются к воде серебристые ивы. Ворота Баболовской Розовой караулки, от которых начинается протяженная Баболовская перспективная дорога-просека, оформляют въезд на Подкапризовую дорогу. От них же отходят пейзажные дороги к Шапельному пруду и Шапели – одному из самых привлекательных участков парка.

Малый и Большой Капризы, возведенные в 1772–1774 гг. архитектором В.И. Нееловым и инженером И. Герардом, оправдывают свое название обликом и преданиями. Одна из легенд связывает его с затраченными на сооружение большими средствами. «Быть по сему, это мой каприз», – будто бы изволила молвить государыня Екатерина II, рассматривая огромную смету на строительство двух ворот, одних – большого размера, с китайской беседкой наверху, других – поменьше. Другая же легенда объясняет название тем, что от Большого каприза отходит много дорог, не только парковых, но и в более отдаленные места. О маршрутах прогулок не принято было сообщать заранее. Царица часто устраивала сюрпризы своим придворным, которые отправлялись с ней в увеселительную прогулку налегке, не предполагая, что, проехав главную арку Большого каприза, она может внезапно приказать повернуть в Петербург. Капризы не только оформляют въезд на Треугольную площадку Екатерининского дворца, но и входы в оба парка – Александровский и Екатерининский, и сами по себе служат площадками для обзора диковинного ансамбля сооружений в китайском вкусе – Скрипучей Китайской беседки, Китайской деревни. Из парков с двух сторон наверх Капризов ведут насыпные валы-пандусы, поднявшись по которым, можно было перейти из одного в другой. Современный же посетитель не может этого сделать, путь ему преграждают невысокие решетки, мешая осмотру китайской беседки и не давая возможности полюбоваться парком.

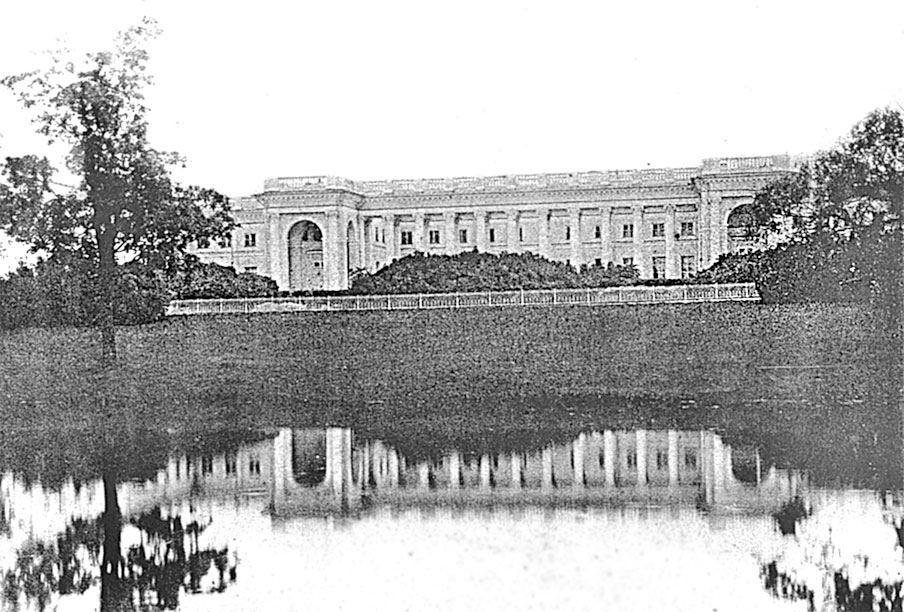

Парадные, или Кухонные, ворота на Дворцовой улице ведут к Александровскому дворцу с его уютным Собственным садом, где сверкает водная гладь прудов, отражая раскидистые ветви старых дубов и лип. Колоннада и дворцовые крыльца являются площадками для обзора просторных пейзажей Фермского луга. За куртинами деревьев виднеется ансамбль Федоровского собора с домами причта (Федоровский городок), здания Императорского гаража и казарм на дальнем плане. В водах же Фасадного пруда отражается и сам дворец с его колоннадой, что можно увидеть с северного берега. В Александровский парк можно пройти также от Египетских ворот и от Чихачевского входа (ворота утрачены) на Фермскую дорогу. Здесь привлекает внимание панорама зеленых луговых пространств с куртинами деревьев и живописными зданиями в формах древнерусского зодчества начала XX в. – Федоровский городок, Ратная палата, казармы Собственного Его Императорского Величества Конвоя, а также императорская Ферма с готическим обликом Александровского времени.

Фасадный пруд и коллонада Александровского дворца. Фототипия. 1897 г.

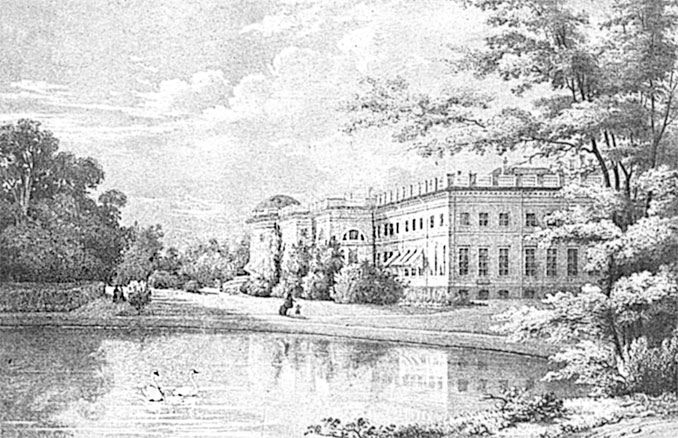

В стороне от главного входа и в глубине парка расположен Александровский (Новый) дворец (Дворцовая ул., 2). Здание принадлежит к наиболее ярким достопримечательностям Петербурга[34]. В его облике архитектор Д. Кваренги развил и усовершенствовал архитектуру палладианской загородной виллы применительно к северным условиям. Дворец предназначался Екатериной II для летней резиденции великого князя Александра Павловича. Впоследствии Александровский будет любимой летней резиденцией царя Николая I и наследника цесаревича Александра Николаевича. С 1905 г. ему суждено стать местом постоянного жительства императора Николая II.

Строительство дворца, начатое в 1792 г., предполагалось закончить вчерне к осени 1794 г., чтобы зимой приступить к отделке интерьеров. Императрица торопила с его окончанием, но неоднократно возникали непредвиденные осложнения. В январе 1795 г. работы пришлось приостановить в связи с тем, что в Полукруглом зале стал оседать каменный свод. По указанию Кваренги его сразу же разобрали и вместо него возвели деревянный. Во всех остальных помещениях каменные своды также заменили деревянными конструкциями. В самом большом помещении – Концертном зале – по проекту Кваренги устроили четыре пилона, оформленные трехчетвертными колоннами, что пришлось сделать для усиления перекрытия. Благодаря мастерству Кваренги задача была успешно решена, и в итоге пилоны, расположенные в центре зала, придали ему особую выразительность и величественность. Впоследствии знатоки высоко оценивали интерьер Концертного зала, признавая одним из самых лучших в архитектуре классицизма Петербурга.

Строительством вначале руководил архитектор И.В. Неелов, затем его сменили Е.Т. Соколов и П.В. Неелов. В работах участвовали каменных дел мастера Минчаки, Джиованни, Нероний Руско, Иван Балакшин. Столярные работы выполнял Шпонгольц, штукатурные – Иоган Моклорд, Вилим и Егор Ламон. Декоративную живопись в интерьерах исполнили известные живописцы-декораторы Антонио де ла Джакома и Джакопо Феррари. К лету 1796 г. отделку в основном закончили, и 12 июня великий князь Александр Павлович с супругой и двором переехали в новое жилище, где их навестила августейшая бабушка. Описание визита и некоторых особенностей нового царскосельского дворца оставила одна из его первых жительниц, фрейлина великой княгини Елизаветы Алексеевны графиня В.Н. Головина: «Императрица объявила Их Императорским Высочествам, что она после обеда посетит их в новом жилище. Прекрасный десерт был приготовлен в колоннаде, представлявшей нечто вроде открытой гостиной со стороны сада, ограниченной двумя рядами колонн. С этого места открывается обширный и красивый вид»[35].

После кончины императрицы отделку приостановили, фасады оставались неоштукатуренными до 1800 г. Впоследствии Александр I отдавал предпочтение своим апартаментам в Екатерининском дворце, поэтому продолжение работ и ремонт последовали только в 1809 г. под руководством архитектора Л. Руска. Художник-монументалист Дж. Б. Скотти расписал четырнадцать помещений дворца, ему же поручили подновить росписи, ранее исполненные Джакома. Кавалерские комнаты второго этажа расписывал Г. Серебряков с командой Гоф-интендантской конторы. Впоследствии при смене владельцев интерьеры неоднократно подновлялись и частично переделывались; фасады же и часть парадных интерьеров сохранили свой подлинный облик.

Вид Александровского дворца и Кухонного пруда. Литография К. Шульца с рисунка И. Мейера. 1840-е гг.

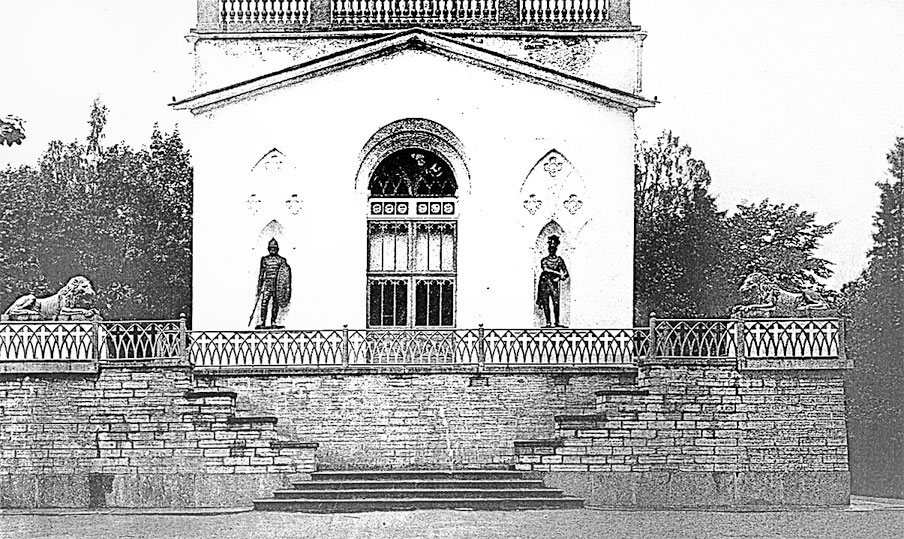

П.П. Свиньин еще в 1818 г. отмечал, что новый царскосельский дворец императора «должен почесться лучшим произведением Гваринги, особливо по гармонии в пропорциях колоннады со стороны сада». Мастерство зодчего проявилось в строгости и лаконичности его форм, изяществе пропорций, тонком соотношении главного и деталей. Объемно-пространственная и планировочная композиция необычна, она не имеет аналогов в архитектуре Петербурга. Дворец, свободно поставленный на возвышении, открыт для обозрения со всех сторон. Сквозная колоннада коринфского ордера вынесена вперед в центре обширного парадного двора. Два арочных подъезда с пандусами расположены по ее сторонам. Одной из самых замечательных особенностей решения является внутренний дворик, заглубленный за колоннаду и играющий роль центрального вестибюля. Его называли «воздушная зала», «открытая гостиная». В него вела незаметная на фоне белоснежных колонн лестница.

Величественное двухэтажное на подвале здание (его высота 9 саженей или 19 метров), П-образное в плане, завершено двускатной крышей и балюстрадой. Мотив колоннады повторяется в полуколоннах и пилястрах коринфского ордера, оформляющих торцы боковых корпусов по сторонам парадного двора. К ним ведут высокие, полукруглые в плане крыльца. Боковые фасады, легко обозримые, скупо прорезаны не имеющими обрамлений окнами, удлиненными по высоте в бельэтаже, и почти лишены украшений. Нарядность им сообщают фигурные балясины балюстрады. Садовый фасад с полукруглой в плане террасой и куполом обращен в сторону Крестового канала. Мощный ступенчатый ризалит с полукруглым выступом акцентируют тройные окна. Они обработаны полуколоннами ионического ордера. Расположенные над ними полуциркульные окна второго света охвачены профилированными архивольтами.

В планировочном решении обращает на себя внимание отсутствие архитектурно выраженного парадного входа и вестибюля на оси здания, что с петровских времен считалось обязательным. Вход через колоннаду и Воздушный зал был незаметен, он вел в центральный Полукруглый зал. Впоследствии эту «ошибку» попытались устранить и поставили в 1838 г. перед колоннадой по сторонам лестницы две бронзовые статуи – работы скульпторов А.В. Логановского «Юноша, играющий в свайку» и Н.С. Пименова «Юноша, играющий в бабки» (знаменитые «Сваечник» и «Бабочник»), которым посвящено известное стихотворение А.С. Пушкина. Статуи привлекли внимание императора Николая I на выставке Академии художеств мастерством исполнения, эллинским благородством форм и, что важнее всего, сюжетом, воспроизводящим русские народные игры.

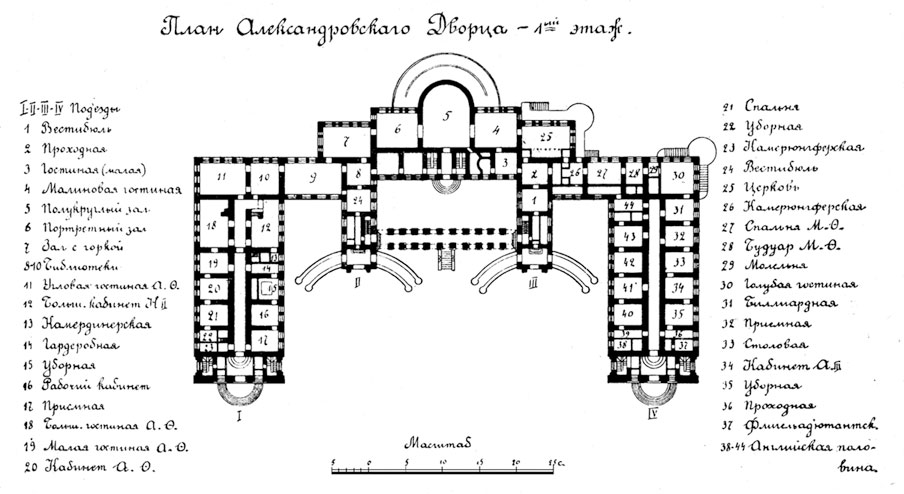

Парадные апартаменты, выходящие окнами в сад, занимают первый этаж в центре здания за Воздушным залом и сохранили в целом решение Кваренги. Полукруглый зал с Мраморной гостиной и Портретным залом – двусветные и образуют анфиладу. Между собой они разделены сквозными арочными пролетами, оформленными в виде колонных портиков. Стены этих залов облицованы искусственным мрамором различных оттенков, дверные проемы оформлены профилированными наличниками с прямыми сандриками на кронштейнах, своды расписаны живописными тягами. Во всех трех залах висели большие люстры екатерининского времени из золоченой бронзы, хрусталя и малинового стекла.

План бельэтажа Александровского дворца. 1920-е гг.

Полукруглый, первоначально называвшийся Средним, зал расположен по оси здания и является самым большим помещением дворца. В полуротонде расположено тройное окно-дверь, ведущее на террасу. В отделке стен использован белый искусственный мрамор, пилястры – желтого стюка под сиенский мрамор. При Николае II здесь устраивались различные выставки, приемы, показывались кинофильмы. Для меблировки зала по эскизам С.А. Данини выполнили стулья на фабрике Мельцера.

Мраморная гостиная расположена справа от Полукруглого зала и длительное время называлась Биллиардной, так как в 1832 г. здесь по указанию Николая I установили два биллиарда. Самым значительным изменением в облике зала стало устройство в 1845 г. эффектной зеркальной двери по проекту В.П. Стасова. Портретный зал располагается слева от Полукруглого и имеет архитектурное убранство, тождественное Мраморной гостиной. Здесь находились портреты Александра I работы Д. Доу, копия портрета Екатерины II работы Ф.С. Рокотова с картины А. Рослена, портреты великих князей, сыновей Николая I, конная группа с Николаем I работы Ф. Крюгера.

Кваренгиевскую анфиладу продолжают еще два зала – Парадная опочивальня Александра I и Зал с горкой, выделенные на фасаде отдельными выступами ризалита. В Парадной опочивальне в алькове между колоннами стояла кровать. В 1837 г. по проекту архитектора А.А. Тона помещение переделали под Малиновую гостиную императрицы Александры Федоровны. При Николае II здесь находилась домовая церковь с походным иконостасом Александра I. С другой стороны симметрично Парадной опочивальне расположен Зал с горкой, где архитектор Д.Е. Ефимов соорудил деревянную катальную горку для детей Николая I.

Примыкающие к Залу с горкой четыре комнаты при Александре I отвели под библиотеку. К 1917 г. в ней насчитывалось около восемнадцати тысяч томов. Большая часть книг тематически относилась к истории, богословию, политическим и социальным наукам, там были также мемуары, художественная литература. Книги хранились в шкафах красного дерева стиля ампир. Библиотечная комната рядом с Угловой гостиной иногда служила столовой, в ней происходили заседания Императорского исторического общества. В первое время рядом с библиотекой располагалось помещение для хранения императорской коллекции оружия, которую перевели в 1834 г. в павильон Арсенал в Александровском парке.

Угловая гостиная входила в состав апартаментов императриц. Стены первоначально украшали пять зеркал, их сняли при переделке зала архитектором А.И. Штакеншнейдером. Позднее убранство интерьера составляла мебель в стиле Людовика XVI, а также предметы, выполненные фабриками Свирского и Мельцера. Стены украшали многочисленные медальоны с изображением русских императоров и императриц, картины. Среди них выделялась большая шпалера французской работы, изображающая Марию-Антуанетту с детьми (копия с портрета Виже-Лебрен). На столах и этажерках лежали книги и ноты, стояли два малых концертных рояля и фисгармония. Здесь в последнее царствование проходили домашние концерты, иногда проводились заседания Совета министров и Императорского исторического общества. Императрица принимала в Угловой гостиной послов, министров, различные депутации. Сильно разрушенный во время войны интерьер (сюда попала бомба) реставрирован.

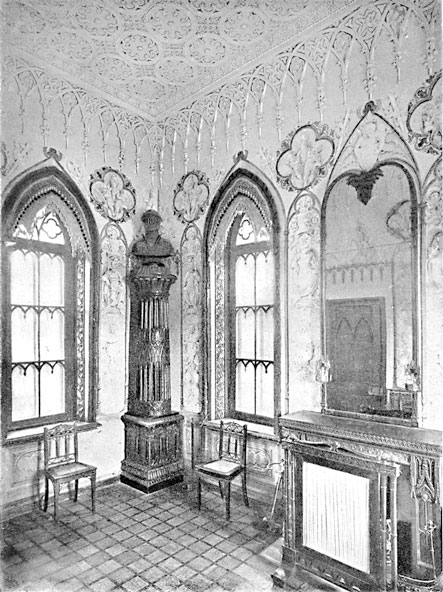

Наиболее часто подвергались изменениям боковые корпуса, где первоначально находились помещения для свиты и временного пребывания членов императорской фамилии. В западном корпусе находились покои Николая I (так называемая «Николаевская половина»), в 1826–1827 гг. переделанные по проекту архитектора В.П. Стасова, затем апартаменты Александра II и Александра III. За вдовствующей императрицей Марией Федоровной эти комнаты сохранялись до 1917 гг. Образ жизни императорской семьи в значительной степени определял характер изменений дворцовых интерьеров. Предназначенный для летнего пребывания, дворец первое время не имел отопления. Лишь в нескольких помещениях при его строительстве сложили фаянсовые печи. Камины в парадных интерьерах имели декоративное значение. Лишь в 1826 г. жилые комнаты оборудовали духовым отоплением.

В 1843 г. во дворце, который по повелению императора с этого времени стали называть Александровским в память о его первоначальном владельце Александре I, проводился большой ремонт. Под руководством архитектора К.И. Росси над Большой галереей с хорами, где была библиотека, устроили новое перекрытие на железных балках. Образовавшийся второй (антресольный) этаж заняли жилые помещения для фрейлин. Своды парадных залов, ранее расписанные живописными тягами Джакома, в целях экономии окрасили белой краской. В Портретном зале, Биллиардной и в Зале с горкой сломали старые печи и взамен установили камины, купленные у купца Дельнеро. В 1842–1843 гг. под парадными залами в подвале установили пневматические печи по системе генерал-майора Амосова. В это же время впервые оснастили окна двойными зимними и летними переплетами, настлали двойные полы. В парадной садовой анфиладе мастера Коев и Щенников до 1846 г. проводили ремонт и реставрацию стен искусственного мрамора.

Личные апартаменты императора Николая II решили устроить в восточном крыле дворца. Для императрицы Александры Федоровны отвели помещения, выходившие окнами в сад. Комнаты императора были обращены в сторону парадного двора. Между ними вдоль всего корпуса проходил широкий коридор. Второй этаж отводился для «детской половины» и прислуги. Некоторые интерьеры прежней «николаевской половины» в западном корпусе дворца, теперь предназначавшиеся для гостей, по проекту архитектора Шернборна изменили мастера английской фирмы «Maples». Заказчицей выступила императрица Александра Федоровна. Эти помещения предназначались для ее сестры великой княгини Елизаветы Федоровны. Переделанные в 1896 г. помещения стали называть «английской половиной». Основной целью работ было повышение комфортности и гигиеничности жилых помещений. Современные материалы и технологии в значительной степени изменили эстетику внутреннего убранства дворцовых интерьеров. При этом старая отделка не уничтожалась.

Двусветный Концертный зал, разделявший жилые помещения восточного корпуса и парадные дворцовые интерьеры, решили перепланировать. Особой надобности в нем не было, поскольку в Александровском дворце не устраивались пышные дворцовые церемонии. В то же время существовала острая необходимость расширения императорских апартаментов. Проект переделки первоначально поручили в 1896 г. архитектору Царскосельского дворцового правления С.А. Данини. Пытаясь сохранить его элегантное решение в стиле классицизма, зодчий составил несколько вариантов проекта, ни один из которых не приняли. В итоге Концертный зал перестроили по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера. Вместо прежнего интерьера, облик которого можно представить по подробной собственноручной фотосъемке Данини, появилась новая анфилада в стиле модерн – Кленовая гостиная императрицы и Парадный кабинет императора. За счет образовавшихся помещений на втором этаже расширили детскую половину.

Парадный кабинет Николая II замыкал ряд комнат на половине государя. Предполагается, что архитектурное убранство в стиле модерн воспроизводит интерьер салона его любимой яхты «Штандарт». Стены окрашены мастичной масляной краской сине-зеленого цвета и расписаны трафаретным орнаментом вокруг кафельной облицовки камина и арки в стене. Антресоль, куда ведет лестница красного дерева, ранее соединялась переходом над коридором с Кленовой гостиной императрицы. Ограждение антресоли оформлено укороченными колоннами полированного мрамора с бронзовыми абаками и накладками по фусту. В кабинете была встроенная мебель – книжные шкафы, угловой диван, многочисленные фарфоровые изделия, миниатюры, барельефы, картины, фотографии, представлявшие практически всю историю последнего царствования. Среди них выделялся большой портрет Александра III кисти художника В.А. Серова. В центре под лампой с зеленым абажуром стоял биллиард. Во время Первой мировой войны на нем разворачивали военные карты. Существующая ныне отделка с обшивкой стен и потолка панелями красного дерева, декорированными латунными накладками, во время войны была повреждена незначительно и впоследствии реставрирована. В настоящее время облик начала XX в. имеют два интерьера – Парадный кабинет и находящаяся на той же стороне близ вестибюля Приемная.

На половине императрицы Александры Федоровны наибольшую художественную ценность представляла отделка Кленовой гостиной в стиле модерн, созданная Мельцером. Лепной орнамент с причудливо изогнутыми ветвями цветущих растений обрамлял дверные и оконные проемы. В падуге за лепными древесными стволами скрывалась электрическая проводка. Главным украшением интерьера была резная антресоль из мореного клена. Комнаты детской половины во втором этаже также получили отделку с использованием элементов стиля модерн в обрамлениях дверных и оконных наличников.

Александровский дворец стал первым местом заточения императорской семьи после отречения Николая II. Ночью 1 августа 1917 г. его обитатели навсегда покинули свой дом и были тайно увезены отсюда в Тобольск.

За короткое время дворцовые помещения подготовили к музейному показу. В западном же крыле устроили дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом имени Юных коммунаров. В парадной анфиладе и личных апартаментах Николая II многочисленные дворцовые коллекции экспонировались с грубым идеологизмом, свойственным тому времени. Однако в представленных предметах искусства, по мнению партийных руководителей, «реакционная деятельность российского самодержавия» раскрывалась в недостаточно полном объеме, и в конце 1930-х гг. музей оказался на грани закрытия. В начале Великой Отечественной войны часть ценностей эвакуировали. Оставшиеся замуровалив подвалах. Тайники обнаружили размещавшиеся здесь гитлеровцы, б?льшая часть вещей была похищена либо уничтожена.

В 1946 г. дворец передали Академии наук для реставрации и последующего размещения Института русской литературы (Пушкинского дома), а также Всесоюзного музея А.С. Пушкина. Проект реставрации разработали в «Академпроекте». Руководил разработкой архитектор Л.М. Безверхний, в состав проектной группы входили архитекторы В.Н. Тихомиров, Д.Л. Гольд. Работы начали в 1947 г. Это была первая крупная реставрация памятника высокой степени сложности, и она не обошлась без ошибок и просчетов. Окончание реставрационных работ первой очереди приурочили к 150-летнему юбилею А.С. Пушкина летом 1949 г. К юбилейной дате в парадных залах Александровского дворца открыли выставку и провели торжества с большим количеством приглашенных гостей.

Полностью предполагалось отреставрировать дворец к 1953 г., однако за два года до этого реставрационные работы прервали, здание передали Военно-морскому ведомству. В течение сорока лет Александровский дворец был недоступен для реставраторов, исследователей, туристов. Посетители парка могли видеть только колоннаду. Примерно пятнадцать лет назад начался процесс передачи его Государственному музею-заповеднику «Царское Село». В настоящее время в помещениях восточного корпуса открыта временная экспозиция, основу ее составляют подлинные экспонаты. В выставках принимают участие и другие музеи Петербурга, в чьих фондах хранятся предметы бывших коллекций Александровского дворца. В парадных залах кваренгиевской анфилады ведутся реставрационные работы.

Рядом с Александровским дворцом находится отдельно стоящий от него Кухонный корпус (Дворцовая ул., 2). Двухэтажное здание возведено по проекту Кваренги в 1793–1795 гг. В общих чертах плана повторяется решение дворца. Главный фасад с центральным ризалитом, где находился арочный проезд во двор, и треугольным фронтоном поставлен вдоль Дворцовой улицы. Здесь в годы строительства проходила Царскосельская дорога, что объясняет монументальность и торжественность его облика. В обработке фасадов первого этажа применен мощный горизонтальный руст, композиционным акцентом служат полуциркульные окна невысокого второго этажа. В дальнейшем архитекторами А.Ф. Видовым в 1860-е гг. и С.А. Данини в 1907 г. были возведены пристройки по периметру кухонного дворика. Подземный тоннель, сооруженный С.А. Данини в 1897 г., соединял кухни с дворцом.

После ознакомления с дворцом продолжим путешествие по Александровскому парку. Собственный сад Александровского дворца – один из самых живописных участков Александровского парка. Он был создан по проекту архитектора И.В. Неелова, составленному еще в 1792 г. Сооружение прудов, мостов и плотин в середине 1790-х гг. проводилось под руководством инженера П. фон Толя. Эти пруды наполнялись водой Таицкого водовода из Крестового канала. Планировочные же работы, в 1796 г. приостановленные, через пятнадцать лет продолжил садовый мастер Джозеф Буш, а после него, предположительно, садовый мастер англичанин Карл Манерс, работавший в Царском Селе в 1811–1814 гг.[36].

Облик Собственного сада окончательно сложился при проведении работ по устройству нового Александровского парка. Объемно-пространственная композиция, первоначально с юго-западной стороны зажатая между каменной стеной Зверинца, Крестовым каналом Верхнего сада и городской застройкой, приобрела целостный пейзажный характер. Старый деревянный кавалерский дом на треугольной площади перед Екатерининским дворцом сломали, и этот участок также получил пейзажную планировку в составе Собственного сада. Предусмотренные проектом И.В. Неелова пруды, позднее названные Детским, Фасадным и Кухонным, получили более совершенные пейзажные очертания береговой линии. На месте разобранной стены Зверинца появилась насыпная горка («бугор»). Архитектор А. Менелас в 1817 г. создал живописный Большой каскад, состоящий из Детского и Фасадного прудов. Между ними расположен мост-плотина. На островке верхнего из них в 1827–1830 гг. архитектор В.М. Горностаев возвел небольшой Детский домик, предназначавшийся для детей Николая I – наследника цесаревича Александра Николаевича и великих княжон Марии, Александры и Ольги. В домике было всего пять помещений, обставленных детской мебелью: гостиная и по ее сторонам четыре маленькие комнаты. Рядом с домиком, на «мысе доброго Саши», находился мраморный бюст воспитателю Александра II Василию Андреевичу Жуковскому, который преподавал не только наследнику, но и всем царским детям русский язык и литературу. На пьедестале помещалась бронзовая доска со стихотворением поэта «Царскосельский лебедь». Еще один мраморный бюст посвящался другому воспитателю – «Незабвенному Карлу Карловичу Мердеру». Для переправы на остров служил паром, для которого соорудили пристани и террасу.

Большое значение имело присоединение новой обширной территории за Фасадным прудом. Здесь распланировали красивый Фермский луг с живописным прудом «Ковш», предназначенный для обозрения с колоннады Александровского дворца, с Белой башни и башни Фермы. Пруды на Фермском лугу наполнялись таицкой водой. Обширные открытые пространства оформили группами деревьев по сторонам Фермской дороги, повторявшей трассу Кузьминской улицы и следовавшей изгибам внешней границы парка на северо-востоке. Старое направление Царскосельской перспективной дороги использовали для планировки парковой Офицерской дорожки (название позднее), вдоль которой проходила линия Таицкого водовода. В начале XX в. поблизости от Фермской дороги выстроили ансамбль зданий в формах древнерусской архитектуры. Тогда же здесь появилась еще одна дорога, обсаженная липами, которая от Белой башни вела через Фермский луг к вокзалу императорской ветки железной дороги, находившемуся вне пределов парка.

Фонтан «Девушка с кувшином» в Александровском парке. Вид с Дворцовой ул. Фото 2006 г.

Выразительный по замыслу комплекс зданий возведен в связи с устройством постоянной резиденции императора Николая II в Александровском дворце. В его облике доминирует тема национального русского зодчества, впервые примененная в Царском Селе архитектором К.А. Тоном при строительстве Екатерининского собора. Архитектурный облик Феодоровского Государева собора имеет большое значение в формировании композиции парка и силуэта города. Светлый блистающий купол собора виден даже из новых городских кварталов и из вагонов проезжающих мимо поездов. Здания казарм, поставленные между Фермской дорогой (ее часть с северо-восточной стороны парка называется ныне Академическим проспектом) и границей Александровского парка, образуют своеобразную архитектурную кулису, отделявшую императорский парк от городской территории и смежных крестьянских земель.

Первые, еще деревянные казармы лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества конвоя построили в 1895 г. Они размещались, по описанию современника, в парке Александровского дворца. Длинная их линия отделила парк от соседней деревни Кузьмино. Казармы предназначались для трех сотен конвойцев, при чем каждая была устроена совершенно самостоятельно[37]. В 1907 г. по соседству с ними соорудили казармы лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка. На конвойцев и пехотинцев, переведенных из Петербурга для постоянного пребывания в Царском Селе, возлагалась задача охраны особы императора. Они принадлежали к Свите императора и к Главной квартире.

Собственный Его Величества Конвой состоял из конных казачьих сотен, формировавшихся за счет Кубанского и Терского войск, и команд из кавказских горцев, крымских татар, лезгин. Лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон Конвоя «из разных тамошних народов» сформирован в 1828 г. Первым его командиром стал ротмистр Султан-Азама-Гирей, потомок крымских ханов. Первоначально в Кавказско-Горский полуэскадрон входили 3 обер-офицера, 1 эффендий (имам), 6 юнкеров (унтер-офицеров), 40 оруженосцев и 23 служителя при 49 строевых и 30 заводских лошадях. Кубанский дивизион Конвоя вел свое старшинство от Черноморской сотни, которая была сформирована в Херсоне по повелению Александра I в 1811 г. при лейб-гвардии Казачьем полку. Терский эскадрон сформировали в 1868 г. из избранных представителей Терского войска. Для усиления охраны вскоре после смертельного покушения 1 марта 1881 г. на императора Александра II была сформирована Сводно-гвардейская рота, развернутая затем в батальон, а в 1907 г. – в полк. Караульные посты и конные патрули государевой стражи назначались у подъездов Александровского дворца, вокруг парка, а также по всем дорогам во время прогулок. Большая часть Александровского парка, окружающая дворец, по требованиям безопасности была обнесена металлической решеткой, окрашенной в белый цвет, по проекту архитектора С.А. Данини. По ее периметру и размещались караулы Конвоя. Во время присутствия царской семьи в Царском Селе свободный доступ в эту часть парка прекращался. Фрагменты ограды сохранились доныне.

Полковой Федоровский Государев собор Собственного Его Величества Конвоя и Сводного пехотного полка (Академичес кий пр., 32) возвели в 1909–1912 гг.[38]. Место для строительства – красивую поляну на пригорке у пруда «Ковш» – выбрал сам император[39]. Торжественная закладка храма, фундаменты которого соорудили по проекту архитектора А.Н. Померанцева, состоялась 20 августа 1909 г. в присутствии царской семьи. Далее строительство продолжили по проекту академика архитектуры В.А. Покровского, привлеченного в 1910 г.[40]. Покровский создал оригинальное произведение, приняв за образец по настоянию императора Благовещенский собор в Московском Кремле. Типичные для русской национальной традиции приемы и мотивы переосмыслены им в духе ретроспективного модерна и отвечали требованиям современного строительства. Красочные мозаики с изображением икон на фасадах, изготовленные в мастерской В.А. Фролова по картонам Н.С. Емельянова, были составной частью целостного художественного образа собора. Работами руководил Строительный комитет под началом генерал-лейтенанта В.А. Комарова, командира лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка. В него входил непосредственно руководивший строительством В.А. Покровский. Помощником зодчего работал В.Н. Максимов. В решении художественных вопросов немаловажное значение имело мнение князя А.А. Ширинского-Шихматова, известного коллекционера и знатока древнерусского искусства, к тому же бывшего членом Государственного Совета.

Государев Федоровский собор. Фото 1910-х гг.

Торжественное освящение главного престола в честь фамильной святыни Дома Романовых Феодоровской иконы Божией Матери совершил 20 августа 1912 г. протопресвитер Георгий Шавельский, возглавлявший духовенство армии и флота. Три месяца спустя, 27 ноября, состоялось освящение нижнего Пещерного храма во имя Преподобного Серафима Саровского, в устройстве и оборудовании которого В.Н. Максимов проявил свое мастерство архитектора. Живопись интерьера Пещерного храма, выполненная по эскизам В.С. Щербакова, Г.П. и Н.П. Пашковых под наблюдением В.Н. Максимова, была скопирована с образцов ярославской школы, а именно с росписей стен и сводов церкви Святого Иоанна Предтечи в Толчкове[41].

Собор находился на открытой площадке, к которой с трех сторон подводили дорожки. На поляне парка вблизи него в день торжественной церемонии освящения в августе 1912 г. царская семья посадила ландшафтную группу из семи дубов. Доныне она служит особенно ценным украшением прилегающего к собору пространства. Живописность объемно-пространственному решению придают крытые галереи и разнообразные крыльца на ползучих арках, с ярусными килевидными и шатровыми завершениями. Из них как бы вырастает основной кубический объем храма. Он одноглавый, увенчан крестом на шлемовидном куполе и стройном барабане, возвышающемся над шатровой крышей. Фасады обработаны лопатками и стилизованными закомарами в основании крыши, расцвечены яркими мозаиками. Звонница древнего ростовского типа устроена над западным входом. Здесь же под килевидным зонтиком помещена одна из мозаик, изображающая престольный образ Феодоровской иконы Божией Матери, как на Благовещенском соборе. В размещении крылец с отдельными царскими входами применен старинный прием до-синодального церковного зодчества, когда в православных храмах было принято устраивать особую царскую молельню. Интерьер отличался своей высотой, хорошей освещенностью и убранством в характере XVII в. Пятиярусный иконостас высотой в одиннадцать метров исполнен в виде тябловой алтарной преграды с чеканными Царскими вратами.

Долгое время после войны здание собора, богослужения в котором прекратили еще в 1933 г., находилось в руинах. Восстановительно-реставрационные работы начали в 1985 г., но тогда предполагалось приспособить его под реставрационные мастерские. Провели, в основном, ремонт фасадов, воссоздали купол, но внутри предполагалось соорудить дополнительные перекрытия на металлических балках. В 1991 г. Федоровский собор возвратили верующим, и в нем снова ведутся богослужения, постепенно восстанавливается первоначальный облик храма[42].

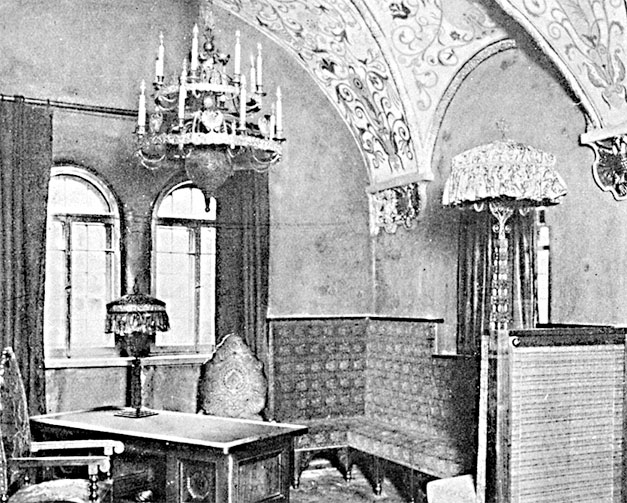

Архитектору В.А. Покровскому поручается разработка проекта и строительство нового здания (взамен старого деревянного) для Офицерского собрания, приуроченного к 100-летнему юбилею Конвоя в мае 1911 г. При разработке проекта Покровский должен был придерживаться пожелания императора, чтобы «стиль нового здания гармонировал со стилем близ стоящей церкви» – Федоровского собора. Помощником Покровского при строительстве стал В.Н. Максимов, тогда еще студент Академии художеств. Он же исполнил проект оформления интерьеров гостиной и кабинета шефа[43]. Осенью 1910 г. на месте старого деревянного офицерского собрания «спешно строилось одобренное Государем прекрасное здание древнерусского стиля. Внешним видом здание напоминает Угличский дворец царевича Димитрия. Мотивами послужили, кроме того, терема Московского Кремля и старинные русские постройки на севере. Внутренние помещения того же стиля украшены эмблемами Царствующего Дома Романовых. Общий план и многие подробности работы исполнены по указаниям и исправлениям Императрицы Александры Федоровны»[44]. Уже 22 мая 1911 г. в Офицерском собрании состоялся ужин в присутствии государя, который подробно осмотрел внутренние помещения, обстановку, дары Конвою от депутаций и перед отъездом расписался в книге для гостей.

Общий вид Офицерского собрания лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Фото 1911 г.

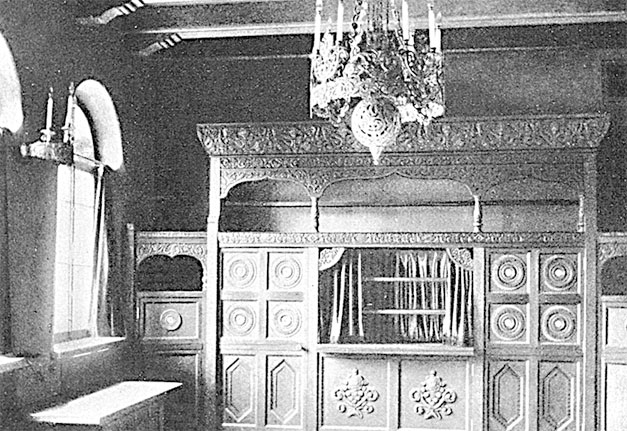

Интерьеры Офицерского собрания: Вестибюль, Столовая, Кабинет шефа

Впоследствии Офицерское собрание передали Агрономическому институту. В годы войны и оккупации Пушкина здание было повреждено и более не использовалось. В 1967 г. его разобрали, но в связи с исключительной историко-культурной ценностью в перспективе предусматривалось воссоздание с приспособлением под кемпинг[45].

Офицерское собрание находилось у Фермской дороги между казармами Конвоя и Пехотного полка. Вместе со зданием Федоровского собора и домами причта оно сформировало выразительное ядро казарменных комплексов, привнесшее яркие черты национального зодчества в ансамбль Александровского парка. Архитектура Федоровского собора и Офицерского собрания оказали большое влияние на решение домов причта Федоровского собора, Государевой Ратной палаты, а также на характер нового здания казарм Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Эти постройки стали заметным явлением в истории русской архитектуры[46].

Живописный архитектурный ансамбль домов причта Федоровского Государева собора, известный под названием Федоровский городок (Академический пр., 14–30), расположен на восточном берегу пруда «Ковш» и удачно вписан в ландшафт северо-восточной части Александровского парка. В решении выразительной композиции преобладают мотивы русской архитектуры Ростова, Пскова, Новгорода XVI–XVII вв. Со строительством домов причта связано создание «Общества возрождения художественной Руси», целью которого была организация художественных мастерских и публикаций для поддержки русского народного творчества[47].

Эскизный проект постройки группы жилых и служебных домов для причта Федоровского собора разработал архитектор С.С. Кричинский, строитель храма-памятника в честь 300-летия Дома Романовых. 8 июня 1913 г. его представили на рассмотрение императору. После переработки с изменениями деталей, согласно Высочайшему указанию, в стиле Ростовской архитектуры XVII в., проект утверждал государь 3 августа 1913 г. После этого в парке выбрали место по Офицерской дорожке, высочайше пожалованное с условием, чтобы при возведении на нем построек, по возможности, вовсе не совершалось порубок деревьев, что удалось соблюсти архитектору Высочайшего двора С.А. Данини. Через год последовало Высочайшее указание об увеличении участка[48].

Общий вид Федоровского городка из парка. Фото 1930-х гг.

Строительство велось быстро. 25 сентября 1913 г. состоялась закладка, а уже в ноябре подвели под крышу первый дом, который предназначался для жительства низших служащих Федоровского собора. Средства на него пожертвовал действительный статский советник А.Н. Заусайлов из Ельца. Все работы велись хозяйственным способом на частные пожертвования. А.К. Воронин, царицынский первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин, обеспечил средствами строительство Трапезной палаты и затем добавил еще 100 тысяч рублей. Материалы, заготовку которых в конце 1913 г. поручили Кричинскому, доставлялись бесплатно, причем было разрешено использовать проходившую поблизости императорскую ветку железной дороги. Белый камень для облицовки фасадов доставляли из Тверской губернии, где близ станции Старица организовали собственные ломки. Поступавшие материалы складывались поблизости, во дворе Императорского гаража.

Государь в феврале 1914 г. утвердил строительный комитет по постройке домов причта Федоровского Государева собора под общим руководством дворцового коменданта В.Н. Воейкова, генерал-майора Свиты Его Величества. В комитет входили архитектор С.С. Кричинский, священник Федоровского собора Алексий Кибардин, капитан Собственного Его Величества Сводного пехотного полка А.А. Андреев, а также один из основных жертвователей А.К. Воронин. Председателем назначили ктитора Федоровского собора полковника Д.Н. Ломана, штаб-офицера для особых поручений при дворцовом коменданте.

Дмитрий Николаевич Ломан (1868–1918), потомок выходцев из Швеции, был разносторонне образованным и обладал выдающимися организаторскими способностями, к тому же отличался набожностью и благочестием. Еще в бытность его службы в Павловском полку сослуживцы о нем говорили, что у них капитан Ломан печется о душах солдат, а полковой священник об их дисциплине. Он был организатором, участником и попечителем различных обществ – трезвости, народной грамотности, Палестинского. Будучи знатоком и ценителем русской старины, он являлся одним из инициаторов «Общества возрождения художественной Руси» и его вице-председателем. Еще он известен как автор брошюр о Царствующем Доме и о достопримечательностях Петербурга, начальник лазарета № 17 великих княжен Марии Николаевны и Анастасии Николаевны в Федоровском городке, организатор художественных вечеров в Собственном Ее Величества лазарете. Также ему была свойственна широкая деятельность по организации помощи раненым на фронтах Первой мировой войны. Он оказывал покровительство Сергею Есенину, состоял в переписке с В.М. Васнецовым, М.В. Нестеровым, А.В. Щусевым… Д.Н. Ломан расстрелян как заложник в ходе красного террора после покушения на Ленина и убийства Урицкого, сказав перед арестом: «Я христианин, смерти не боюсь».

Для обсуждения художественно-исторических вопросов император назначил совещательные заседания под председательством А.А. Ширинского-Шихматова в составе художника В.М. Васнецова, архитекторов В.В. Суслова и П.П. Покрышкина. К участию в них пригласили также архитектора Высочайшего двора В.Ф. Свиньина и художника Н.И. Кравченко[49]. В марте 1914 г. в лицейском корпусе Большого Екатерининского дворца состоялись два соединенных заседания строительного комитета и совещания по художественным вопросам. На них рассматривались основные принципы дальнейшей работы над проектом. Согласно указанию государя, необходимо было следовать стилю ярославского зодчества, но с тем важным условием, чтобы новые постройки не нарушали общего художественного впечатления с ближайшим по местоположению Александровским дворцом в стиле ампир. Участники совещания пришли к заключению, что чистота форм древнерусского зодчества в домах причта и строгая стильность построек могут быть достигнуты без ущерба для Александровского дворца, если их решение будет удачным, (особенно – группировка зданий, от которой во многом зависит общее впечатление).

Из нескольких предложенных С.С. Кричинским вариантов все же предпочли Высочайше одобренный проект. В нем главные здания, выходящие фасадами в сторону собора – Трапезная и дом для священников, – решались в русском стиле XVII столетия, а второстепенные и служебные постройки – в духе гражданских сооружений Новгорода и Костромы. По вопросу убранства интерьеров, которое предполагалось создавать по образцу подлинных предметов старинной утвари, пришли к мнению, что в его форме важно сочетать красоту древнерусского художественного мастерства с требованиями современных условий жизни. Образцы же предлагалось искать в музеях и древлехранилищах, в этом могли помочь печатные издания. Модели можно было изготовить русскими исполнителями в Царском Селе. При обсуждении вопроса о древесных посадках рекомендовалось произвести их по особому плану[50].

Второе заседание состоялось через несколько дней с участием Ломана. На нем рассматривалось внутреннее убранство зданий, главным образом Трапезной палаты, для которой было признано необходимым расширение площади здания, что могло привести к увеличению его высоты. Для сохранения пропорций относительно Федоровского собора, сочли целесообразным пристройку со стороны наружного фасада сделать одноэтажной, с покатой крышей. В результате изменения проекта, произведенного, когда строительство уже шло, потребовалось расширить и участок в Александровском парке. Высочайшее указание об этом последовало незамедлительно.

Работы по строительству всех домов причта завершили, в основном, за летний строительный период 1914 г. Все рисунки и чертежи составлялись С.С. Кричинским[51]. К росписям интерьеров привлекли художника Н.П. Пашкова, лепные работы выполнил художник-керамист П.К. Ваулин.

Ансамбль домов причта, или Федоровский городок, обнесен кирпичными стенами и в плане представляет собой неправильный шестиугольник, углы которого оформляют шесть башен. Стены с зубчатыми парапетами и разнообразно решенные башни – шатровые и зубчатые – играют большую роль в организации пространства и силуэта, создавая образ древнерусского кремля. Все здания включены в прясла стен, и только дом дьяконов и канцелярии собора или Розовая палата (название дано по окраске фасада, как и большинству других построек) находится в центре двора.

Здание Трапезной палаты выделяется богатством решения в формах московской Грановитой палаты. Оно находится в заломе прясла стены против Федоровского собора. Асимметричный Г-образный в основе план напоминает древнерусское палатное строение глаголем. Разновысотные объемы усложнены многочисленными ризалитами и выступами. Отдельные крыши – шатровые, вальмовые, односкатные придают выразительность силуэту, акцентированному шатровыми башнями. Большая восьмигранная двухъярусная башня, полностью облицованная старицким камнем, увенчана прорезным золоченым диском с изображением Святого Георгия Победоносца. В ее обработке – резные барельефы из камня, балясины, витые колонки. Основание опоясывает аркада с открытой террасой на уровне второго этажа, где находится главный вход с ведущим к нему красивым каменным крыльцом на ползучих арках. Эта башня фланкирует центральный объем двусветного трапезного зала, с другой стороны к нему примыкает пониженная круглая башня домовой церкви, соединенной двухъярусным переходом в прясле стены с домом священников.

Каменная резьба наличников Трапезной палаты. Фото 1950-х гг.

Трапезная палата Федоровского собора. Фото 1930-х гг.

Главный фасад целиком оформлен белым старицким камнем. Тесаный «бриллиантовый» руст, примененный в обработке первого и второго этажей, придает ему сходство с прототипом – Грановитой палатой, как и аркатурный пояс и другие декоративные детали. Углы фиксированы на высоту двух этажей трехчетвертными колонками. Арочные окна с резными обрамлениями и сандриками декорированы во втором этаже двухлопастными перемычками с гирьками. Они объединены с проемами верхнего света большими трехлопастными сандриками на резных колонках с кронштейнами.

В здании предполагалось размещение трапезной Федоровского Государева собора, квартиры ктитора (ее занимал некоторое время Д.Н. Ломан) и канцелярии собора, а также служебных помещений различного назначения. Парадная часть состояла из трапезного зала, домовой церкви Святого Сергия Радонежского, гостиной палаты, библиотеки, их отделке уделяли наибольшее внимание. Перед квартирой ктитора со стороны двора разбили Ктиторский сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Обронные украшения, встречающиеся на дворовых фасадах, частью вырублены из камня, частью лепной работы. Крышу покрыли зеленой поливной черепицей кремлевского типа, как и некоторые другие здания. Применялись и другие типы покрытий – дранкой старинного рисунка, железом в шашку.

Трапезная соединялась переходом с домом священников (Белокаменной палатой), между зданиями находился главный арочный проезд во двор. Дом причетников (Желтая палата) размещался в кирпичной ограде на противоположной от Трапезной стороне двора и выходил главным фасадом на Офицерскую дорожку. В ограде к северу от дома причетников находилось здание бани с прачечной (Белая палата). Далее к стене, окружающей постройки, примыкали различные службы, гаражи, конюшня, сараи. Здание для низших служащих Федоровского собора поставлено вплотную к ограде и к пристройкам со стороны угловой башни.

Главный проезд во двор находился в стене между Трапезной палатой и домом священников, его арка облицована тесаным белым камнем. Нарядные ворота, ближайшие к Офицерскому собранию, были исполнены в стиле Юрьева-Польского, они сооружены из резного старицкого камня, украшены орнаментом и фигурным навершием. Ворота рядом с Трапезной ведут в Ктиторский сад и также облицованы белым резным камнем.

Вид Розовой палаты после реставрации. Фото 1985 г.

Внутри двора, против ограды Ктиторского сада, находилось двухэтажное здание канцелярии и служащих собора (Розовая палата). Фасад был оштукатурен и окрашен в розовый цвет, а колонны, арки, обработка окон и дверей вырублены из старицкого камня. Цоколь оформили Ревельским камнем, из него же сложили крыльца и лестницы.

Осенью 1914 г. в только что возведенных домах причта устроили лазарет № 17 при Федоровском Государевом соборе под патронажем императрицы Александры Федоровны и великих княжон Марии и Анастасии. В доме священников находилось отделение для офицеров, а в доме причетников – для нижних чинов. В них установили дополнительное оборудование для обслуживания раненых, перевязочные комнаты. В доме для низших служащих собора и одноэтажных пристройках устроили казармы для солдат, обслуживавших лазарет и военно-санитарный поезд. В 1916 г. здесь проходил службу поэт Сергей Есенин.

В 1918 г. этот лазарет ликвидировали, а в зданиях позднее устроили общежитие Агрономического института. В 1970 г. ансамбль домов причта Федоровского собора передали на баланс Ленинградскому Областному совету профсоюзов по туризму и экскурсиям для расселения граждан и организации мотеля. Реставрация с реконструкцией одного из зданий, Белой палаты (бывшей бани), была завершена в 1982 г., через несколько лет – дома причетников, а также здания канцелярии и служащих Федоровского собора. Остальные же здания не использовались и пришли в аварийное состояние. В настоящее время здесь находится духовно-просветительский центр Патриаршее подворье «Федоровский городок» Московской патриархии, и после длительного перерыва продолжена реставрация. Одна из башен используется под кафе «Старая башня».

Ныне существующие казармы лейб-гвардии Собственного Его Величества Конвоя (Академический пр., 31–33) построили в 1915–1916 гг. по проекту архитектора В.Н. Максимова. Облик здания, вытянутого параллельно фасу восточного бастиона Зверинца, удачно включен в ландшафтную композицию Александровского парка. Протяженный главный фасад с двумя выступающими вперед корпусами, отличающимися богатством архитектурного оформления, ориентирован в сторону Белой башни, Ратной палаты и Фермы. Объемно-пространственное решение живописно. Выразительность силуэту придают пирамидальные башни, которые завершены наподобие древних крепостей коническими и гранеными шатрами со значками-флюгерами с изображением Георгия Победоносца и воина с луком.

Нарядные побеленные фасады стилизованы в формах древнерусского зодчества и ничем не напоминают обычные казарменные постройки. Окна разнообразны – арочные и прямоугольные, вытянуты по высоте или почти квадратные сдвоенные. В обработке применены штукатурные лопатки, городки, несколько типов наличников, сандриков, рельефных и заглубленных. Особенно выделяется фасад северного корпуса с богатыми хоромными наличниками и открытой арочной галереей подъезда на приземистых бочкообразных пилонах. В рисунке арок заметно влияние модерна. Мотив арок повторяется в больших проемах окон второго этажа.

Здание казарм было многофункциональным с двумя замкнутыми внутренними дворами. Архитектор предусмотрел здесь все, что требовалось для размещения конвойцев – жилые казармы, конюшни, административные, учебные, складские помещения. Обычно же для них строили отдельно стоящие здания. Сотни между собой разделялись пятью арочными проездами, живописными ярусными крыльцами. Казармы с 1920-х гг. занимает Аграрный университет. В 1954–1957 гг. под руководством архитектора Л.Я. Ротинова провели восстановительный ремонт, облик здания при этом несколько упростили. В большом дворе, раскрытом в сторону парка, по проекту архитектора Н.Е. Закамской выполнена парадная ландшафтная планировка. Небольшой дворик в северной части здания сохранил первоначальную декоративно оформленную ограду с воротами.

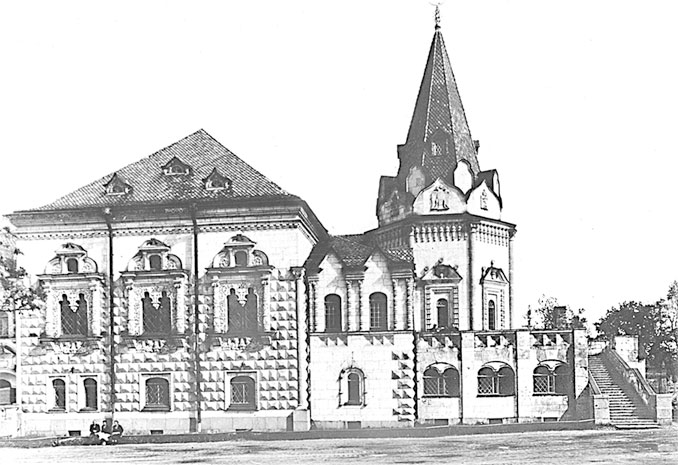

По Офицерской дорожке мимо Федоровского городка пройдем теперь далее в парк, к Ратной палате, расположенной близ Белой башни. Это здание возведено в 1913–1917 гг. по проекту гражданского инженера С.Ю. Сидорчука. Здесь предполагалось организовать музей военной истории России. С началом Первой мировой войны именно ей решили посвятить музей, собрать в нем портретную галерею георгиевских кавалеров и трофеи, доставленные с театра военных действий. В 1914 г. музею присвоили наименование «Государева Ратная палата». Центральный двухэтажный корпус с большим двусветным залом на четыреста мест предназначался для чтения лекций и демонстрации фильмов. Галереи-переходы соединяли его с башнями и жилыми помещениями. Музейные коллекции предполагалось разместить в одноэтажной светлой галерее и двух малых башнях. Третья, большая башня, должна была вмещать экспонаты крупных размеров[52].

Государева Ратная палата. Фото 1930-х гг.

Выразительность и многообразие форм, живописность силуэта достигаются здесь скупыми средствами. В плане Ратная палата образует замкнутый многоугольник с внутренним двором, так же, как и в Федоровском городке, по периметру обнесенным глухой кирпичной стеной. Суровость гладких стен, изредка прорезанных небольшими окнами, отчасти напоминающими бойницы, и общее объемно-пространственное решение, особенно малые конусообразные башни, придают ей сходство с древнерусской крепостью псковско-новгородского типа. В облике Ратной палаты доминирует главный двухэтажный корпус с примыкающей к нему восьмигранной трехъярусной башней, увенчанной шатром. В 1918 г. Ратную палату вместе с другими постройками и прилегающей частью парка передали Агрономическому институту (впоследствии Ленинградский сельскохозяйственный, ныне же Аграрный университет). В дальнейшем здесь находились реставрационные мастерские. В настоящее время в здании создается музей Первой мировой войны.

Самый ранний парковый район, основанный как Зверинец, составляет более половины территории Александровского парка. Зверинцы имели широкое распространение в XVIII в. Обычно они представляли собой большой участок леса, обнесенный оградой, использовавшийся для содержания и прикорма зверей и птиц в естественных природных условиях, а также в качестве охотничьих угодий. В них содержали для охоты кабанов, зайцев, оленей, ланей, диких коз, и даже хищных зверей. В обширных богатых усадьбах зверинцы включали в композицию по аналогии с европейскими охотничьими парками – ягд-гартен. В пригородных императорских резиденциях Петербурга зверинцы играли большую роль как обязательный элемент этих парадных дворцово-парковых ансамблей. В них проводились охоты, занимавшие важное место в придворном церемониале еще с допетровского времени. Охоты устраивались как в самом зверинце, так и на смежной с ним территории[53].

Регулярное садово-парковое искусство, допуская устройство зверинцев в составе парка, предъявляло особые требования к их архитектурно-ландшафтному решению. Обычно их размещали в пограничной зоне парка или усадьбы как «дикие рощи», обнесенные высокой оградой. Оформление носило разнообразный характер. Это могли быть скромные хозяйственные постройки и простое ограждение в виде деревянного забора вокруг лесного природного массива, обычно прямоугольного в плане и расчлененного диагонально лучевыми просеками с круглыми площадками. Но известны и примеры другого рода, например петергофские охотничьи угодья, занимавшие огромное пространство до 6 квадратных верст с многочисленными зверями и птицами, с охотничьим роскошным павильоном «Темпль». С середины XIX в. императорскую охоту из Петергофа перевели в Гатчинский зверинец, который был одним из самых известных в России, занимая площадь в 400 десятин, там проводились императорские охоты в царствования Александра III и Николая II.

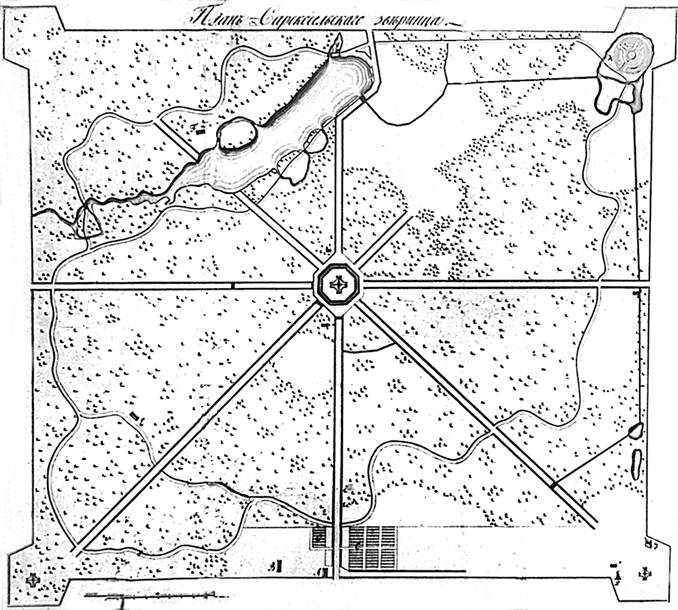

Место для царскосельского Зверинца, по сведениям И.Ф. Яковкина, было назначено еще в 1710 г., что совпадает с первым посещением Сарской мызы Петром I и Екатериной. Работы по обустройству местности выполнялись в 1718–1723 гг., в них принимали участие садовые мастера Я. Роозен и И. Фохт. По характеру оформления Зверинец можно назвать второй «дикой рощей» в царскосельской усадьбе. Площадью он примерно в три раза превышал парадный сад того времени. Квадратный участок елового леса со сторонами в 1 версту огородили деревянным палисадом со рвом. Он размещался на центральной оси каменных хором, но со значительным между ними разрывом – более 400 сажень. К нему вела обсаженная липами и березами перспективная дорога. Посередине каждой из сторон находились решетчатые столярной работы ворота с калитками. В центре построили каменный погреб, где хранились припасы для охоты, засыпали его сверху землей и на образовавшейся горке поставили сквозную решетчатую беседку. Просеки от беседки вели к воротам и к углам. На протекавшей здесь речке Киоке, или Кузьминке, выкопали Звериночный пруд, где водились щуки, соорудили мельничную плотину и на ней мельничный и житный амбары. С самого начала в Зверинце содержали лосей, оленей, маралов, кабанов, пускали и зайцев. Под начальством особого урядника лесничего, позднее вальдмейстера, были приставлены служащие для надсмотра за животными, равно и за исправным содержанием палисада. Кроме того, он же и вообще имел присмотр за лесами во всех царскосельских дачах. Для прикорма животных дворцовые крестьяне подряжались поставлять мох, с конюшенного двора поступало сено. Особенно привлекательной забавой в осеннее время была тетеревиная на чучела охота из убранных ельником будок на полозьях. Охотами на лосей, оленей, лисиц и зайцев, тетеревиной охотой в Царском Селе забавлялись Екатерина, Петр II, цесаревна Елисавета, с придворными дамами и кавалерами[54].

План Царскосельского зверинца. 1810 г.

В 1747–1750 гг. в центре Зверинца архитекторы С.И. Чевакинский и Ф.-Б. Растрелли возвели один из лучших парковых павильонов в стиле елизаветинского барокко – охотничий павильон Монбеж, или правильнее Монбижу (mon bijou – моя драгоценность), парный к Эрмитажу, с богато оформленными фасадами и интерьерами. Он возвышался на восьмиугольной площадке, обрамленной каналом, на той же оси, что и Эрмитаж. Охотничьи угодья взамен деревянного палисада по проекту архитектора Растрелли в 1750–1752 гг. обнесли каменной оградой высотой в 4,5 аршина. По серединам сторон ограды в стенах были устроены проезды, два фаса пересекали реку Кузьминку. Снаружи к юго-восточному фасу примыкала так называемая Зверинская линия Верхних теплиц, существовавших здесь с 1722 г. По углам каменной ограды инженер Петр Островский по правилам военно-инженерной науки соорудил четыре бастиона, завершенные беседками-люстгаузами. К ним вели диагональные просеки, начинавшиеся у площадки Монбижу. Царскосельский Зверинец служил и для представительских целей. В павильоне Монбижу, богато украшенном картинами на охотничьи сюжеты, государыня принимала послов Франции и Австрии. Согласно с придворным церемониалом, здесь некоторое время устраивались охоты для дипломатического корпуса и других высокопоставленных гостей.

Отношение к зверинцам стало изменяться с началом устройства пейзажных парков, с идеями которых плохо сочетались как охота и содержание диких зверей в неволе, так и непременное наличие глухой ограды. На их основе часто создавались новые пейзажные парки, и один из примеров тому царскосельский Александровский парк. При Екатерине II, которая и сама была любительницей охоты, придворные охотничьи угодья перенесли в окрестности Царского Села, в леса на реке Славянке, а оттуда в Гатчину. Постепенно Зверинец пришел в запустение, и только в 1799 г. император Павел I распорядился привести в порядок лесной массив, отремонтировать Монбижу, а также звериночные дороги и проспекты, но работы приостановили в 1801 г.

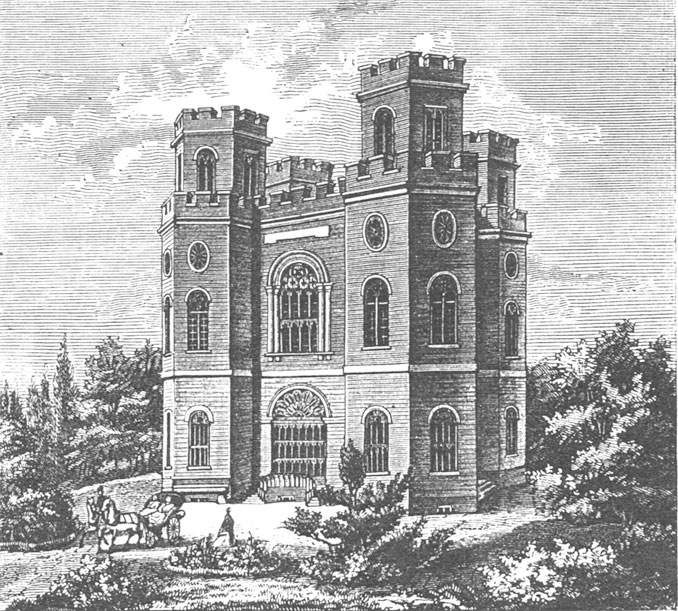

Фасад павильона Арсенал. 1870 г.

Охотничий увеселительный павильон Монбижу к тому времени сильно обветшал. В 1817–1834 гг. его перестроили архитекторы А.А. Менелас и А.А. Тон. Основой нового композиционного решения послужил центральный двухэтажный объем Монбижу. В обработке фасадов использовано изображение одного из готических замков Англии – Шрубс-Хилла, известного по одной из гравюр, вделанных в стены верхнего зала Адмиралтейства. Здание после перестройки превратили в музей. Император Николай I повелел разместить здесь богатейшую коллекцию оружия, доспехов, восточных чепраков, приказав назвать павильон новым именем Арсенал. 23 мая 1842 г. от Арсенала выступила «Царскосельская карусель» – красочный маскарад, устроенный по церемониалу средневековых рыцарских кортежей, в сопровождении музыки и герольдов. Участники карусели, среди которых Николай I и цесаревич Александр Николаевич, были в доспехах и латах, взятых из Арсенала, дамы в платьях XVI в. На площадке у Александровского дворца 16 пар исполнили в конном строю карусель из кадрили и других сложных эволюций. Эта церемония послужила сюжетом для известного полотна художника О. Верне. Впоследствии коллекции Арсенала передали в Императорский Эрмитаж и другие музеи, их место заняли модели всех форм русских конных полков. Кроме моделей из папье-маше здесь сосредоточили коллекции стекла и фарфора Императорского завода. Арсенал (Монбижу) частично поврежден во время войны и до настоящего времени не восстановлен.

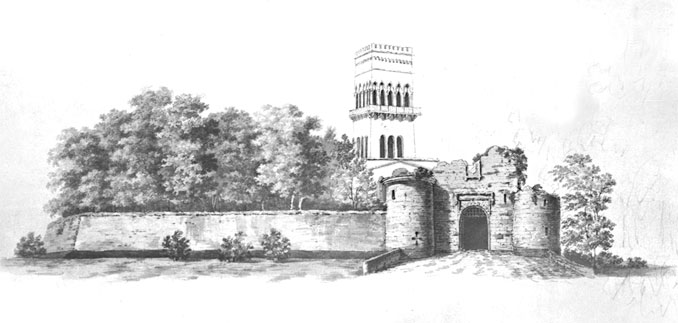

Напоминанием о Зверинце XVIII в. остался восточный бастион, окруженный рвом. На месте Люстгауза в нем архитектор А. Менелас построил в 1821–1827 гг. самый высокий в Царском Селе павильон Белую башню высотой около 38 метров. Ансамбль Белой башни решен в виде средневекового рыцарского замка – крепости. Фасады были оштукатурены и окрашены в белый цвет, в связи с чем башня и получила название Белой.

К Белой башне можно пройти от Александровского дворца и из других мест парка через декоративный Руинный мост и Ворота-руины с караулками, оформленные в готическом характере в виде развалин крепостных сооружений. Ворота монументальны, имитируют крепостной въезд с подъемной решеткой-герсой. Над аркой помещалась лепная композиция с геральдическим щитом. Башня-замок возвышается внутри бастиона на просторной площадке, ранее ее окружали цветники. По высоте квадратное в плане пятиэтажное здание разделено на три яруса, поднимающихся вверх уступами, каждый из них декорировала кованая решетка. На углах террасы, служившей подножием башни, стояли скульптуры львов. В нишах по сторонам башни помещались восемь статуй средневековых рыцарей и древнерусских витязей, отлитых из чугуна. На крышу верхнего яруса, огражденного парапетом, вела внутренняя винтовая лестница. Здесь находилась смотровая площадка, с которой любовались парками, Царским Селом и его окрестностями, был виден даже Санкт-Петербург. Отсюда снимались фотографические виды города для почтовых открыток, получивших широкое распространение в начале XX в. Белая башня, почти полностью разрушенная во время войны, воссоздана по проекту архитектора А.А. Кедринского. Реставрация растянулась почти на два десятилетия и еще не вполне завершена.

А. Менелас, И.А. Иванов. Эскизный проект Белой башни

Терраса Белой башни со скульптурой. Фототипия. 1897 г.

Интерьер Белой башни. Фото 1920-х гг.

В стороне перед Воротами-руинами в парке расположен земляной вал, как бы защищающий подход к Белой башне от Фермской дороги. По звездообразному рисунку плана вал напоминает вспомогательное оборонительное сооружение перед крепостью – кронверк. С внешней стороны его окружала канава, соединявшаяся с небольшим прудом. Вильчковский писал, что это остатки земляного укрепления, на постройке которого наглядно обучались фортификации августейшие сыновья императора Николая Павловича. Впоследствии внутри «звезды» была поставлена высокая мачта с веревочными лестницами; вокруг нее натягивалась сетка для прыганья. Летом, когда парк открывали для публики, здесь собиралось множество детворы.

В глубине парка близ Белой башни и Ратной палаты находится Ферма, основанная на этом месте еще в 1810 г., когда здесь соорудили первые деревянные постройки по проекту садового мастера Джозефа Буша[55]. Под его руководством бывшие сельскохозяйственные угодья кузьминских крестьян превратили в прекрасный Фермский луг с красивыми группами деревьев и прудами. На удаленном от города краю луга соорудили насыпную горку, окаймленную террасами, с обсаженной березами дорожкой, спиралеобразно поднимавшейся на вершину. Посетителей парка привлекал сельский характер пейзажа с ухоженными породистыми животными, которых они часто потчевали хлебом. «Ферма» – французское слово, означающее вообще сельское заведение для хлебопашества и скотоводства.

Общий вид Фермы. Фото 2007 г.

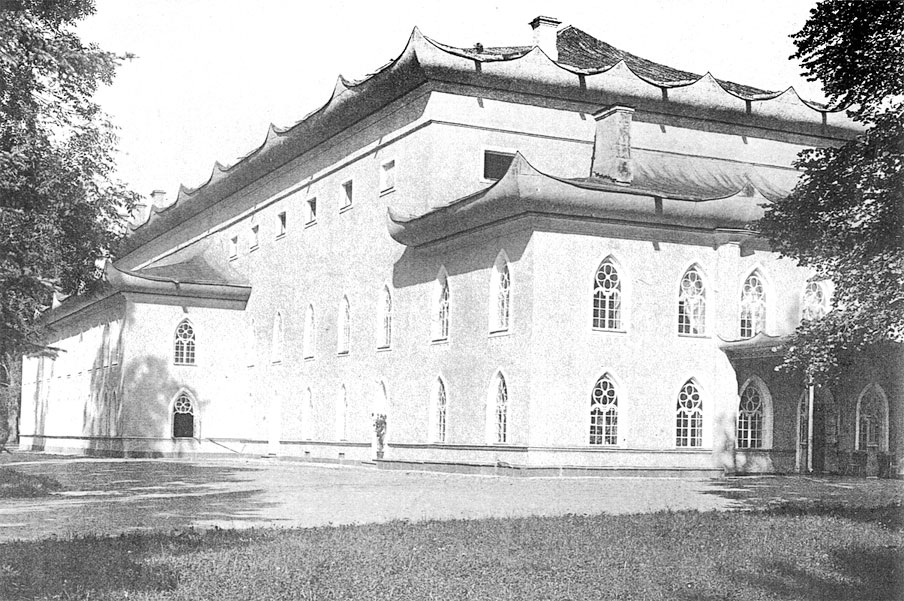

Существующие ныне каменные здания Фермы возведены архитектором Менеласом в 1817–1822 гг. в тех же англо-готических формах, что и другие здания в парке. Они сохранились до нашего времени без значительных изменений, утрачены только деревянные постройки фуражного двора, находившегося с западной стороны. Одно- и двухэтажные здания, соединенные между собой оградой с несколькими воротами, образуют живописный ансамбль. В архитектурной обработке использованы металлодекор, желтоватый известняк, красный кирпич с белой расшивкой, белым же цветом выделены штукатурные наличники и сандрики там, где они есть. В центре между двумя въездными воротами от Фермской дороги расположен двухэтажный дом, где прежде находилась квартира смотрителя. Фасад обработан двумя выступающими восьмигранными башенками-контрфорсами, венчающим щипцом с зубчатым парапетом. По сторонам в одноэтажных флигелях размещались различные службы, квартиры ветеринарного врача и скотников. На обширном дворе находится крестообразное в плане здание коровника на 84 стойла (ныне используется под конюшню). В углу расположен сложный в плане флигель, предназначавшийся для ледника и маслобойни с сепараторами, холодильниками и прочими устройствами. Его венчает круглая башня высотой около 15 метров со смотровой площадкой наверху, о назначении которой писал в своем путеводителе Яковкин: «Весьма приятно, здесь сидя, в ясное утро заниматься или чтением, или размышлениями, или осматриванием разнообразных видов, а особливо еще при помощи зрительной трубки». На третьем этаже в ней находилось помещение для отдыха. Рядом с башней в ограду Фермы включен флигель для Высочайших прибытий, выделяющийся более богатым убранством фасадов. С наружной стороны к нему примыкает трельяжная терраса чугунного литья, ранее обвитая плющом, с другой стороны – красивые готические ворота. Помещения во флигеле предназначались для двух гостиных, столовой, кухни и четырех диванных комнат на антресолях для отдыха. Мебель из светлого клена с готической резьбой исполнили по рисункам Менеласа. Интерьеры украшали гравюры александровского времени с сельскими видами Швейцарии и Нидерландов, а также портреты Александра I и его супруги Елизаветы Алексеевны.

А. Менелас. Эскиз корпусов для Высочайшего прибытия и башни на Ферме. 1820-е гг.

Императорская Ферма была преемницей прежнего скотного двора, существовавшего в Царском Селе с первых лет его основания. В налаживании нового хозяйства Александр придерживался советов своей августейшей матушки, императрицы Марии Федоровны, еще ранее устроившей подобное заведение в Павловском парке. По повелению государя работников Царскосельской Фермы присылали к ней на обучение. В 1822 г. для стада выписали 62 коровы и быков холмогорской, черкасской и европейских пород – тирольской, венгерской, швейцарской, английской, голландской, а также 100 мериносов из Силезии, но прижился только чистопородный холмогорский скот. Впоследствии породы подбирались опытным путем. Продукция поставлялась для нужд Высочайшего двора, излишек продавали посторонним лицам. Хозяйство Фермы находилось под особым присмотром Царскосельского главноуправляющего Я.В. Захаржевского. После 1865 г. попечение над ней имел великий князь Николай Николаевич.

После национализации императорского имущества Ферму передали вместе с большим участком Александровского парка и находящимися там зданиями Агрономическому институту (впоследствии сельскохозяйственный институт, ныне – Аграрный университет). С использованием в качестве учебного хозяйства института связано возникновение в конце ХХ в. нового топонима «Фермский парк». Отлично оборудованный зимний каменный коровник с чугунными поилками и другие здания долгое время использовались по первоначальному назначению. Ныне здесь находится конюшня музея-заповедника, где содержат породистых лошадей, среди которых имеются орловские рысаки, для катания по парку в легких ландо и каретах, зимой – на тройках.

По дороге от Фермы к прудам на реке Кузьминке можно остановиться у еще одного готического здания – Пенсионерских конюшен, возведенных Менеласом в 1827–1829 гг. Ныне оно находится в реставрации. Павильон предназначался для восьми лошадей царского седла, оставшихся после кончины Александра I. Живописное объемно-пространственное решение, сходное с другими работами зодчего в Александровском парке, гармонично связано с природным окружением. На противоположном углу от дороги над одно-двухэтажным каменным павильоном, П-образным в плане, возвышается круглая башня. Ей придает выразительность шатровая крыша и фриз, декорированный стрельчатыми арочками. На фоне кирпичной кладки выделяются штукатурные детали карнизов, тяг и наличников со скобообразными сандриками. Внизу башни находилась конюшня на восемь денников и полукруглый покой, где хранились богатые уборы лошадей. Впоследствии они пополнили коллекции Конюшенного музея в Петербурге. Второй этаж занимали квартиры смотрителя и конюхов. Летом старые кони выпускались гулять в парке. Напротив башни в парке ряды мраморных плит указывали места погребения лошадей. Из надписей на плитах можно было узнать, что здесь лежат: Л’ами, бывший с императором Александром в Парижском походе; Флора – конь Николая I, бывший с ним под Варной; Коб, на котором объезжал войска царь-миротворец Александр III…

А. Менелас, И.А. Иванов. Пенсионерские конюшни. Эскиз

А. Менелас, И.А. Иванов. Ламский павильон. Эскиз

Украшением паркового пейзажа в XIX в. были и экзотические животные. Архитектор А. Менелас построил в 1820–1822 гг. Ламский павильон, где поместили подаренных императору лам, привезенных, видимо, из Перу. В замкнутом четырехугольнике двора находились конюшня, небольшой манеж для животных и фуражный сарай, а также квартиры для надсмотрщика и служителей. Над ними возвышается восьмисаженная башня. Ранее в ней находились богато убранные покои для отдыха с мебелью в стиле ампир. На стенах висели раскрашенные гравюры с видами Центральной и Южной Америки. В их сюжетах было изображено «употребление лам перуанцами для работы». В 1860 г. архитектор И. Монигетти возвел здесь двухэтажный флигель для фотографической лаборатории, и с тех пор за павильоном закрепилось название «Фотография». В 1907 г. здесь в манеже для лам содержали горных ланей, привезенных из Южной Монголии подполковником Жуковским.

Имелись в Александровском парке и слоны, иногда неторопливо прогуливавшиеся по аллеям. Деревянный павильон «Слоны» с небольшими башенками индийской архитектуры и окружающими двор службами и сараями возвел в 1828 г. Менелас. В этом же павильоне находились квартиры парковых сторожей и смотрителя слонов. Тогда же в него перевели принадлежавших государю слонов из Петербурга, стоявших на Волынкином дворе. Через несколько лет привели сюда еще одного слона, доставленного тремя афганцами. Следующего, находившегося здесь с 1849 г., слона подарил императору эмир Бухарский, затем появились и другие. Наконец, в июле 1891 г. доставили в Царское Село слона, привезенного наследником цесаревичем Николаем Александровичем из кругосветного плавания. Он отличался добродушием и послушанием своему вожаку – татарину, охотно показывавшему его посетителям. Летом он гулял по парку и ежедневно купался в Большом Ламском пруду. В настоящее время о слонах и павильоне напоминает лишь второе название Красносельских, или Слоновых, ворот.

По сторонам Сиреневой аллеи, ведущей от Розовой караулки к Крестовому каналу, находится оранжерейный комплекс Верхние теплицы, существующие на этом месте с 1722 г. Верхними они названы по возвышенному положению местности, как и Новый, или Верхний, сад. Зверинская линия пристроена А. Менеласом к остатку стены Зверинца в 1819 г. для устройства вишневой оранжереи. Сохранившаяся часть кирпичной ограды, обработанной рустованными лопатками, дает представление об облике фаса Зверинца середины XVIII в. Через дорогу от нее находились основная часть теплиц и дом главного садовода, заведовавшего этим хозяйством. Три линии оранжерейных корпусов, расположенных параллельно, с торцов соединялись каменной оградой. Наибольшее развитие теплицы получили в 1780-е гг. Тогда передняя линия, ориентированная в сторону Большого каприза, получила представительный облик в стиле классицизма. Центральный павильон декорирован портиком из восьми полуколонн дорического ордера и треугольным фронтоном с лепным барельефом в тимпане, стены прорезаны арочными окнами. Оранжереи в 1819–1829 гг. были частью перестроены, частью возведены заново Менеласом. Впоследствии они также неоднократно перестраивались. Тут зимой в закрытых холодных оранжереях выращивались фрукты и земляника для надобностей Высочайшего двора. На аккуратных грядках, окружавших здания, летом разводились всевозможные сорта ягод. В настоящее время Верхние теплицы используются заповедником «Царское Село» под оранжерейное хозяйство, где выращивается цветочная рассада для парка, и площадку для парковой техники.