Зодчество Москвы в становлении классицизма в России

Стремление показать разные воплощения стиля обусловило своего рода «панорамность» рассмотрения бытия барокко в России на протяжении всего XVIII столетия. Не менее важно выявление конкретных особенностей стиля, проведенное на примере одного его этапа и материале одного вида искусства. Это побудило нас обратиться к архитектуре раннего классицизма (1760 – начало 1780-х годов), ставшего весьма примечательным явлением отечественного искусства. Она наследовала немало важных достижений первой половины столетия и в свою очередь влияла на последующие этапы стиля 80-90-х годов XVIII и начала XIX века.

Исследователей раннего классицизма обычно привлекали общие вопросы становления стиля, творчество отдельных мастеров, типология зданий, история сооружений Петербурга, Москвы и провинции. Однако не менее важно подчеркнуть своеобразие раннего классицизма, позволяющее выделить его в самостоятельную стадию развития. Среди многочисленных свойств лишь немногие можно назвать ее особенностями. Речь идет о тех, которые встречались в большинстве зданий и не были характерны ни для предшествующего по времени барокко, ни для утвердившегося позже строгого классицизма середины 1780-1790-х годов. Эти черты выявляются в ходе сравнения множества построек, чтобы распространенность свойств оберегала от случайности выбора.

В системе особенностей раннего классицизма был наименее исследован арсенал выразительных средств: комплекс приемов и принципов, заложенных в планировочных схемах, объемных и фасадных композициях, а также трактовка ордера, интерьеров и декоративного убранства. Лишь выявление таких свойств в их совокупности дает полное представление обо всем периоде. Без этого справедливо констатируемые идейно-художественные признаки оказываются недостаточно подкрепленными конкретными особенностями архитектуры. Конечно, обе стороны дела взаимообусловлены. Общие представления эпохи – основа конкретных черт зодчества, а последние воплощают идеи и чувства своего времени. И только после этого можно поставить вопрос о роли Москвы в становлении нового стиля.

Своеобразие стилевых устремлений 1760-х – начала 1780-х годов лучше всего ощутимо в общественных сооружениях, ибо они наиболее полно и отчетливо воплощают коренные особенности архитектуры своей эпохи[112]. Однако вряд ли верно ограничиться этим материалом. Чтобы избежать невольного упрощения картины, необходимо проследить, как преломлялось то или иное свойство и в других постройках – в жилых, усадебных, дворцовых, культовых зданиях.

Обратившись к общественным сооружениям, рассмотрим их планировочные схемы, формы объемов, характер поэтажного построения (членения), особенности отделки фасадов, планировку интерьеров и декоративное убранство.

Особенности планировочных схем во многом обусловлены требованиями градостроительства, основанными на западноевропейских традициях, сложившихся в эпоху Нового времени. Речь идет о геометрической упорядоченности планировки городов, господстве периметральной системы застройки, окаймлении площадей улиц и набережных сплошным фронтом зданий. Одним из примеров воплощения подобных предпочтений можно считать Париж XVII века. Широко известны знаменитые площади Вогезов, Людовика XIV (Вандомская) и Побед, исполненные в виде квадрата, прямоугольника и круга.

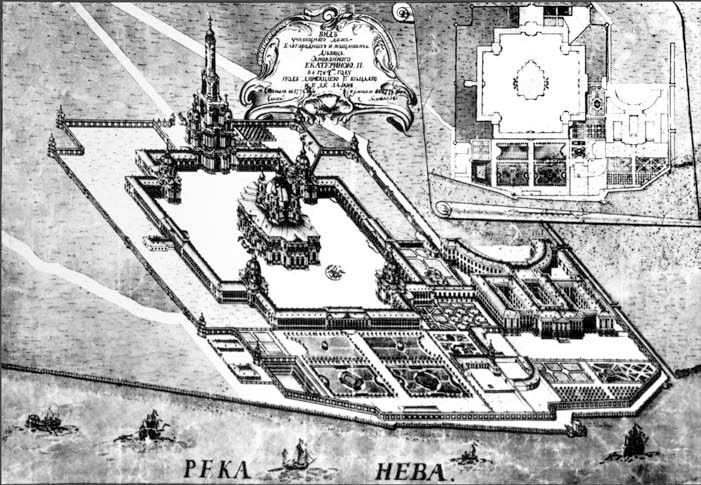

В России первым своеобразным использованием приема застройки сплошным фронтом стало здание Двенадцати коллегий в Петербурге (1722-1742). В этом сооружении, протянувшемся почти на 600 метров, слиты воедино двенадцать компартиментов, что видно на плане и обозначено во внешнем облике обособлением кровель и двенадцатикратным повторением схемы фасадной отделки. Первые шаги раннего классицизма в России были ознаменованы обращением к опыту парижских градостроителей XVII века. В 1763 году был исполнен план Твери, в котором от полуциркульной площади отходит трехлучие перспектив, на центральную из которых «нанизана» восьмиугольная (Фонтанная) площадь. Эта улица (Миллионная, а ныне Советская) и набережная Волги получили застройку «сплошной фасадой».

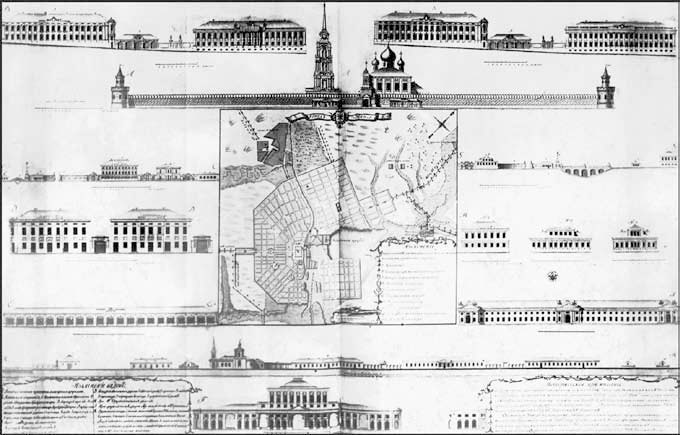

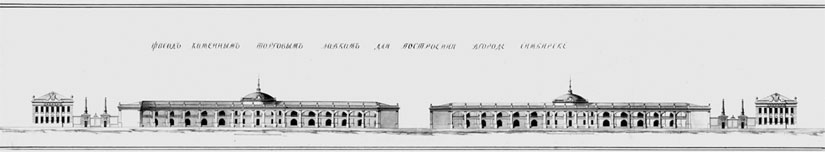

План Тулы с чертежами фасадов. Начало 1780-х (?). РГВИА

Регулярное обустройство городской среды приводит к поискам и внедрению специфических композиций общественных сооружений, вырастающих на границах участков и по внешним абрисам площадей. Многие постройки занимают не весь квартал, а лишь его наиболее важную часть (Воспитательный дом, Тучков буян в Петербурге), другие охватывают целый квартал, превращаясь в самостоятельные элементы городского организма (Большие Мучные и Красные ряды в Костроме, Гостиные дворы в Петербурге и Калуге). Они имеют или один большой двор (Старый Арсенал в Петербурге) или целую систему внутренних дворов, в тех случаях, когда территория, ограниченная внешним периметром, членится изнутри дополнительными корпусами (Академия художеств, Сенат). Сооружения обеих разновидностей, сильно вытянутые в длину и обладающие небольшой шириной, можно условно обозначить как «здания-стены».

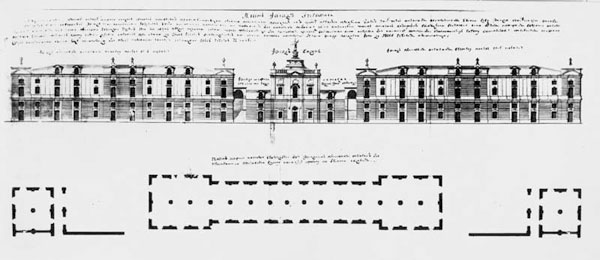

А. Ринальди. Пеньковые склады на Тучковом буяне в Петербурге. 1772 Главный фасад и план шофной. Чертеж 1764

Помимо этого широко распространены небольшие постройки, не располагающие ни внутренним двором, ни курдонером. Их длина в большинстве случаев или равна ширине, или превышает ее не более чем в два раза. Эти своеобразные «здания-блоки» обычно выстраиваются в шеренгу, составляя периметральную обстройку кварталов или закрепляя их углы. Иногда «здания-стены» и «здания-блоки» объединяются в целостный ансамбль (административные и торговые комплексы провинциальных городов).

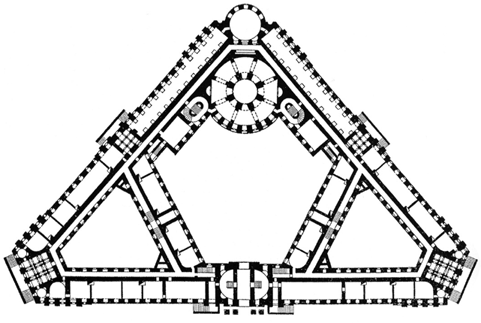

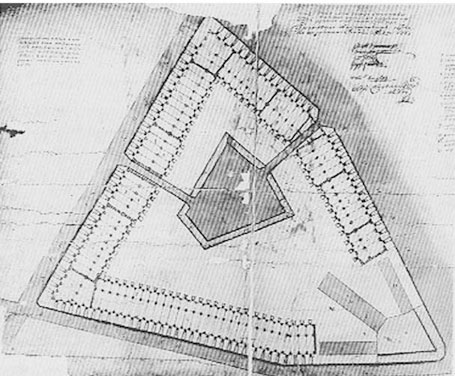

Общая черта этих сооружений состоит в том, что абрисы их планов уподобляются простейшим геометрическим фигурам. Чаще чем другим предпочтение отдается прямоугольнику (Старый арсенал в Петербурге, «Банковая» контора в Нижнем Новгороде, комплекс в Смоленске), иногда близкому по пропорциям к квадрату (Академия художеств). Помимо этого используются равнобедренная трапеция (Народное училище в Калуге) и равнобедренный треугольник (Сенат, Гостиный двор в Торжке). Применяется и восьмигранная форма – в основном в крупных городских ансамблях – центральных комплексах, группирующихся вокруг площадей. Наконец, встречаются сочетания этих фигур, например, прямоугольника, близкого к квадрату, или квадрата с вписанным в него кругом (Академия художеств, административно-торговые комплексы в Симбирске и Уфе).

Разумеется, можно говорить лишь об уподоблении этим фигурам, о том, что последние лежат в основе схем, так как в действительности подобные здания часто имеют скошенные или закругленные углы (Сенат, ряды в Костроме), слегка приплюснутую форму круга (комплекс в Симбирске) или осложнены выступающими ризалитами (Академия художеств). Все это в принципе, не меняя сути дела, лишь свидетельствует о специфике творческого мышления XVIII века.

Гостиный двор в Калуге. План Обмерный чертеж. 1948

Важнейшие художественные свойства таких планов заключаются в простоте, компактности, а часто и замкнутости. Не менее существенной особенностью является симметрия: простейшая двусторонняя (московский Воспитательный дом, Училище для мещанских девушек в Петербурге) и симметрия относительно двух и более основных осей, приводящая к центричности (комплексы в Твери, Симбирске и Уфе). Иногда такие фигуры отличаются и построенностью по методу подобия элементов (основной треугольник Сената и его боковые треугольные дворы).

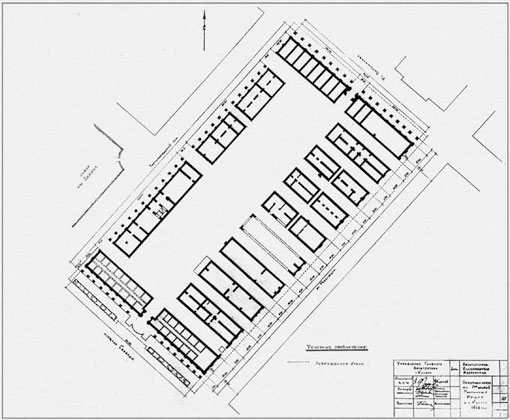

Планировочные схемы, уподобленные прямоугольнику, очень простые, компактные и отличающиеся двусторонней симметрией, характерны почти для всех «зданий-блоков». Основные свойства воплощаются здесь довольно элементарно и незамысловато. В самом развитом и интересном виде указанные схемы используются в богатых и сложных композициях «зданий-стен» и в административных городских комплексах.

Рассмотренные планы наиболее полно отражают черты стиля. Функциональные особенности таких сооружений, конфигурация участка, требования прилегающей застройки и другие условия гармонично согласованы и обыграны здесь в соответствии с ведущей художественной тенденцией. Они не только не мешают, но, напротив, способствуют ее наиболее полноценному проявлению, придают ей жизненную оправданность.

Несоизмеримо реже встречаются здания, планировочные схемы которых имеют случайную конфигурацию, возникающую при застройке участков неправильной формы (Воспитательный дом и Гостиный двор в Петербурге). Подобные планы в целом мало отвечают представлениям о прекрасном, характерным для того времени. Обладая в отдельных случаях компактностью, они всегда несимметричны, бесконечно разнообразны по очертаниям и потому не поддаются группировке или классификации.

Рассмотрение жилых, дворцовых и церковных построек подтверждает, что большинство выделенных выше черт соответствует не только общественным сооружения, но и другим видам сооружений. Прежде всего это относится к необычайной распространенности планировочных схем с простейшими очертаниями, уподобленными излюбленным тогда фигурам. В отличие от общественных зданий эти схемы чаще всего воплощаются здесь в «зданиях-блоках», реже – в «зданиях-стенах», в основном незамкнутого типа. «Здания-стены», обладающие внутренним двором или системой таковых, не встречаются нигде.

Отмеченные черты не имеют аналогий в зодчестве предшествующего и последующего этапов. Прежде всего композиции типа «здание-стена» и «здание-блок» не употребляются в барокко. Для него характерны планировки типа «блок-галерея», «блок-каре» и «ризалитный блок». Особенности, присущие архитектуре 1760-х – начала 1780-х годов, не встречаются и на последующем этапе этого стиля. В частности, тогда необычайно возрастает использование так называемых «усадебных» схем, структур из трех и более павильонов, вытянутых П-образных и других композиций. Исполненные в виде систем фигур, они отражают гораздо более развитое пространственное мышление.

Переходя к рассмотрению особенностей объемов, нужно отметить, что их формы определяются очертаниями планов и в раннем классицизме неизменно обладают простотой, компактностью, а нередко и замкнутостью. Не в меньшей степени им свойственна симметричность относительно двух или более осей. На квадрате плана вырастает куб или каре («квадрат», как называли его в XVIII веке), на прямоугольнике – параллелепипед, на треугольнике или восьмиугольнике – трехгранная или восьмигранная призма. Нередко такие планы становятся основой пространственных систем из нескольких объемов-корпусов или образуют периметральную застройку площадей. Объемы с планами случайной конфигурации, в свою очередь, просты, компактны и часто отличаются замкнутостью. Однако они асимметричны и весьма произвольны по форме. Несмотря на эти отличия, объемы, основанные на планах обеих разновидностей, обладают общими чертами.

Проявление таких свойств наиболее полно дает о себе знать в общественных зданиях и ярче всего в Академии художеств в Петербурге – одном из самых совершенных творений раннего классицизма. Издали и вблизи оно поражает единством, иначе говоря, монолитностью своего объема. Его сплошной массив несколько обособленно возвышается на плоском берегу Невы. При всей индивидуальности облика это свойство необыкновенно типично. Оно характерно и для таких петербургских построек, как Тучков буян[113], Гостиный двор, Училище для мещанских девушек, для Воспитательного дома и Сената в Москве, а также многих сооружений и комплексов русской провинции. Словом, монолитность, присущая подавляющему большинству общественных зданий раннего классицизма, может быть смело отмечена как особенность их объемов.

Ощущение единства тела сооружения связано в первую очередь с равновысотностью стен Академии художеств. Это впечатление усиливается благодаря единообразной плоской аркаде окон первого этажа (цоколя) и непрерывности венчающих частей – антаблемента и аттика, сплошными лентами опоясывающих каре внешних корпусов. Равновысотность и приемы, с помощью которых оно достигается, характерны и для осуществленного здания Академии художеств, строившегося вплоть до конца XVIII века, и для ее проектной модели, т. е. возникают с самых первых шагов классицизма.

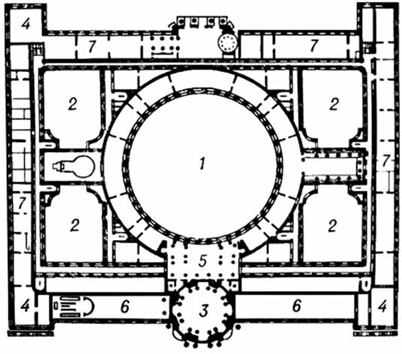

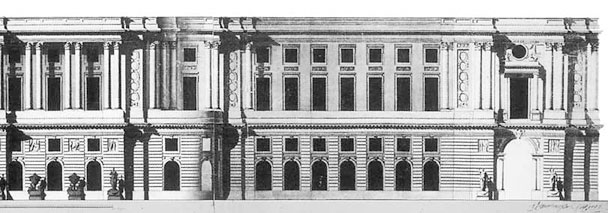

Ж.-Б.М. Валлен-Деламот, А.Ф. Кокоринов. Академия художеств в Петербурге План. 1764–1771

Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. Академия художеств в Петербурге Проект. 1773

Единый массив здания Академии четко геометричен. Не меньше, чем свойствам плана, он обязан этим особенности силуэта, который формируется кровлями и завершением специфической формы. Крыша обладает очень низким углом наклона (9,5°), и потому, в отличие от обычного перекрытия, трапециевидность ее абриса почти незаметна и не нарушает горизонтальности верха здания. Подобная черта становится не исключением, а правилом для общественных зданий раннего классицизма. Наиболее широко распространены здесь крыши с наклоном 18-25° (Благородное собрание, Воспитательный дом и Сенат в Москве, ряд сооружений в Твери). Нередко угол уменьшается до 9-13° (Гостиный двор в Туле[114], Тучков буян в Петербурге, Московский университет по окончательному проекту М.Ф. Казакова). К тому же низкая кровля обычно маскируется аттиком. Особенно ясно это ощущается не на чертежах, а в натуре, когда зритель, подойдя ближе, смотрит на сооружение снизу вверх. При этом крыша совсем скрывается за выступающей на передний план сплошной протяженной горизонталью аттика.

Ю.М. Фельтен. Училище для мещанских девушек (Александровский институт) 1765–1775

Нежелание акцентировать кровлю простирается и далее, заставляя убирать с ее скатов даже чердачные окна. В общественных зданиях раннего классицизма их зачастую помещают в аттике или еще ниже – в антаблементе. Подобный прием использован в московском Воспитательном доме, Провиантских складах Твери, административных комплексах Калуги, Тулы, Смоленска, типовых присутственных местах для городов Калужской, Ярославской и Тульской губерний и ряде других построек[115].

Контур кровли здания Академии художеств предельно обобщен. По сути дела, он сведен к единой прямой и тем самым способствует геометрической четкости и простоте очертаний общего объема сооружения. В этом смысле широкие возможности открывает система постропильных крыш, расположенных выше перекрытий интерьеров и потому, как правило, не отражающих их форм. Кровля сплошным, почти нерасчлененным «чехлом» равно скрывает под собой и своды разных форм, и потолки с падугами, и обыкновенные плоские перекрытия. Лишь главный Круглый зал и церковь Академии «проступают» сквозь него своими внешними куполами.

Возвышаясь над основным массивом сооружения, венчающие части не смотрятся как обособленные элементы. Сферический купол главного фасада Академии художеств обладает очень пологой кривой, лишен барабана и почти «утоплен» в высоком ступенчатом фигурном постаменте, объединенном с основным массивом здания широкими выкружками. Даже купол церкви, вертикальная устремленность которого выражена вполне определенно, и тот не выглядит вполне обособленным. Не имея барабана, он вырастает прямо из квадратного основания, составляющего часть единого тела постройки, и потому кажется ее непосредственным продолжением. Не менее мягко при помощи ступенчатых постаментов сочленяются с основными объемами башен и плоские купола московского Кригскомиссариата. В других зданиях, где вместо куполов используются ступенчатые завершения или бельведеры, они столь же тесно связаны с основным объемом постройки сложными пьедесталами, вогнутыми подножиями и подобными деталями (Тучков буян, московский Воспитательный дом по его первоначальному проекту)[116].

Стремясь подчеркнуть прямолинейность верхней границы здания, архитекторы раннего классицизма отдают бесспорное предпочтение деталям, особо подчеркивающим это свойство, – преимущественно простым или ступенчатым аттикам. Так поступают и авторы Академии художеств, применяя их для завершения всего здания, кроме центров главного и садового фасадов, выделенных фронтонами. Однако треугольные формы последних также не разрывают строгих горизонталей завершений, ибо очертания фронтонов скрадываются, «спрямляются» на фоне расположенных позади них аттиков.

Лишь иногда в общественных зданиях 1760-х – начала 1780-х годов встречаются и крупные по размерам фронтоны (Большие Мучные и Красные ряды в Костроме), и купола, поднятые на барабанах, обладающие довольно энергичной кривой (Сенат в Москве). Однако подобные примеры столь редки, что воспринимаются как отклонения от господствующей тенденции.

С. Берников. Вид училищного дома благородных и мещанских девиц Чертеж. 1778

Ощущение монолитности усиливается благодаря еще одному специфическому приему. Архитекторы будто стремятся убедить зрителя, что перед ним не относительно тонкостенная «коробка», а сплошной массив. Это достигается скашиванием, скруглением и уступчатостью углов сооружений. Архитектор, как бы снимая внешний слой, врубаясь в основное тело постройки, обнажает огромную однородную и плотную массу ее сердцевины (Воспитательный дом в Петербурге, гостиные дворы в Петербурге, Торжке, Зарайске и Перми, Московский университет М.Ф. Казакова, Новая Голландия в Петербурге, Народное училище в Калуге, комплекс в Туле и другие сооружения)[117]. Порой зодчие еще сильнее «углубляются» в массив, «врезая» на углах лоджии (Сенат в Москве) или ниши (Старый Арсенал в Петербурге), тем самым дополнительно акцентируя монолитность целого[118].

Монолитности объема, четкой прямоугольности и прямолинейности силуэта было трудно достигнуть в тех случаях, когда сооружение состояло из нескольких отдельно стоящих корпусов. В подобной ситуации зодчие раннего классицизма иногда создавали иллюзию монолитности, связывая корпуса декоративными арками, близкими по высоте прилегающим частям, и тем самым добивались впечатления единого объема. Следы такой арки видны на вице-губернаторском доме, входящем в состав административного комплекса в Нижегородском кремле[119]. По неосуществленному замыслу она соединяла это здание с губернаторским дворцом, который предполагали поставить рядом, в той же линии. Связанные аркой два корпуса образовали бы единый фасад, идентичный фронту Присутственных мест, расположенных на другой стороне площади. Центры зданий в том и в другом случае отмечались двенадцатиколонными портиками с арками посредине.

М.Ф. Казаков. Сенат (Присутственные места) в Московском Кремле 1776–1787. План первого этажа

Ж.-Б.М. Валлен-Деламот. «Новая Голландия» (Лесные склады Адмиралтейства в Петербурге). 1765–1780-е

Разновидность этого приема использована в Присутственных местах Калуги, где декоративные аркады объединяют в сплошную поверхность фасады трех корпусов. Сходным образом эта проблема решается в тульском Гостином дворе и Новой Голландии в Петербурге – зданиях, весьма различных по внешнему облику, назначению, размерам, художественным достоинствам, но одинаково принадлежащих своему времени.

Естественно, назначение подобных арок не ограничивается задачей зрительного объединения корпусов. Так, арка Новой Голландии является важнейшей частью сооружения, своего рода парадным въездом на территорию комплекса складов. Это достигается тем, что по высоте, масштабным соотношениям и мощи ордера она выделяется на фоне сдержанно решенных боковых корпусов. Аркады калужского комплекса, помимо уже отмеченной функции, участвуют в формировании ансамбля городского центра. Они, как полупрозрачные преграды, обозначают границы и одновременно связывают три площади: главную, предмостную и торговую. Таким образом, с помощью декоративных арок зодчие раннего классицизма не только придают многообъемным сооружениям видимость монолитности, но и, обогащая их художественный облик, решают важные градостроительные задачи.

Стремление к монолитности во многом объясняется сложившимися представлениями о том, как должны выглядеть площади, улицы и набережные. Понятие регулярности в приложении к ним в те времена предполагало помимо четкой геометричности общей сети строгую равновысотность и непрерывность фронта застройки. Улицы-коридоры, ограниченные с двух сторон сплошными одинаковыми по размерам лентами фасадов, площади, опоясанные ровными, как правило едиными, стенами зданий, – таким представлялся облик города тем, кто руководил строительством или осуществлял его на практике.

Эти взгляды отражаются, например, в деятельности И.И. Бецкого в Твери, в официальных распоряжениях правительства, предписавшего в 1765 году соблюдать единую десятисаженную высоту на Дворцовой набережной в Петербурге, что закрепило принцип равновысотности[120]. Сходные воззрения характерны и для зодчих, которые, создавая «образцовые» проекты, включают в их число дома «сплошной фасады».

Говоря о монолитности, необходимо, конечно, иметь в виду, что сооружения того времени отнюдь не представляют собой абстрактные геометрические тела, так же как и их планировочные схемы не сводятся к «чистым» фигурам (квадратам, прямоугольникам, треугольникам, кругам). Напротив, зодчие 1760-х – начала 1780-х годов всячески подчеркивают построенность своих произведений, их закономерную скомпонованность из этажей как своеобразных пространственных элементов. В этой области, в свою очередь, сказываются специфические черты, характерные, пожалуй, для всех общественных зданий раннего классицизма.

Архитектура Нового времени знает две главные системы поэтажного построения объемов на основе ордера. Одна из них предполагает обособление каждого этажа с помощью горизонтальных тяг и нередко сопровождается применением малого ордера почти во всех этажах здания (палаццо Канчеллерия в Риме, палаццо Ручеллаи во Флоренции). Вторая система предусматривает объединение двух этажей (в многоэтажном сооружении двух главных этажей) большим ордером и отказ от тяги, разделяющей эти этажи. Такой прием характерен, например, для дворца Сенаторов на площади Капитолия в Риме и лоджии дель-Капитанио в Виченце.

Почти во всех общественных зданиях раннего классицизма использована вторая система построения объемов. Иногда к ней обращаются сразу, в других случаях – на заключительном этапе проектирования. Так произошло, например, с Академией художеств, где во внешних корпусах изначально предусматривалось применение второй системы, а корпус, обрамляющий круглый двор, предполагалось, судя по модели, расчленить на этажи, выделенные малым ордером. Благодаря этому возникала некоторая иллюзия Колизея, только обращенного фасадом не наружу, а внутрь здания, в его круглый двор. Лишь позже, к 1767 году, эта часть сооружения также получила построение по второй системе[121]. Последняя характерна для Воспитательного дома (по первоначальному проекту), Сената, Кригскомиссариата в Москве, проектов Университета работы В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, Гостиного двора, Новой Голландии, Старого Арсенала и Тучкова буяна в Петербурге, тверских Провиантских складов, сооружений тверского, калужского, ярославского, тульского административных комплексов и многих других построек. Проще назвать редкие исключения, в которых применялась первая система. Таковы Воспитательный дом в Петербурге, все четыре этажа которого отчеркнуты горизонтальными тягами, и двухэтажные Присутственные места в Балахне с их объемом, разделенным «полочкой» на верхнюю и нижнюю половины[122].

Н. Легран. Проект здания Кригскомиссариата в Москве. 1776–1782/84 Фасад со стороны Москвы-реки. Копия начала XIX в.

Н. Легран. Здание Кригскомиссариата в Москве 1776–1782/84

Некоторые провинциальные здания, где использованы сразу две системы, выглядят как несомненный пережиток барочных представлений. Таковы построенные по типовому проекту присутственные места уездных городов Калужской, Тульской и Ярославской губерний.

Разумеется, безраздельное господство второй системы весьма показательно. Однако стоит детализировать этот вывод, рассмотрев конкретные примеры ее применения. Обратимся сначала к постройкам, превышающим два этажа. Так, весь объем Училища для мещанских девушек в Петербурге слагается из верхней несомой и нижней несущей частей, как принято в ордерной архитектуре. Колонны и пилястры большого ордера выделяют наиболее важную часть, объединяя два главных верхних этажа, ибо по законам античной и ренессансной архитектуры не могут охватывать более[123]. Первый этаж и погреба составляют нижний компонент, или «слой» объема, воспринимающийся как постамент ордера, и цоколь всего сооружения. Его мощь, устойчивость и прочность подчеркиваются разного рода рустовкой, отделкой естественным камнем или иным образом. Двухэтажный цоколь Училища для мещанских девушек возносит высоко над землей его парадную часть. Это накладывает существенный отпечаток на облик здания. Оно обретает торжественность и обособленность от обыденной жизни. То же в большей или меньшей степени характерно для московского Воспитательного дома (первоначалный проект), Старого Арсенала в Петербурге, Народного училища в Калуге и остальных трех- и четырехэтажных общественных зданий раннего классицизма.

Помимо общих черт существуют некоторые особенности, присущие лишь группам построек. Прежде всего это разные отношения цокольной и основной (несущей и несомой) частей. В Училище для мещанских девушек и ряде других зданий использован эффект динамичного равновесия двух сил: тяжести массивного верха противопоставлено уверенное сопротивление мощного низа. Каждое из усилий не подавляет противоположное, их столкновение лишено драматизма и в соответствии с идеалами классицизма гармонизируется всемогущим разумом.

Ощущение динамического равновесия между давлением верха и прочностью низа возникает в тех сооружениях, где высота основной части больше высоты цоколя в полтора-два раза. Так, это превышение в Училище для мещанских девушек равно 1,55 раза, а в других многоэтажных зданиях, производящих сходное впечатление, колеблется в узких пределах – от 1,5 до 2. Иногда взаимодействие между основной и цокольной частями особенно гармонично и пропорции приближаются к отношению золотого сечения (1,618). В Академии художеств оно составляет 1,68. В московском Сенате соотношение найдено Казаковым не сразу. В первоначальном варианте оно равнялось двум и лишь в окончательном проекте было доведено до 1,64.

Наряду с этим в многоэтажных зданиях раннего классицизма встречается другой тип пропорционирования, при котором цоколь и основная часть одинаковы (Тучков буян) или почти равны по высоте (Университет по проекту В.И. Баженова и московский Воспитательный дом по первоначальному проекту). В таких случаях гармонизация противоборствующих сил выявляется очень слабо или вообще не видна. Здесь в большей или меньшей степени заметно некое однообразие, обусловленное сопоставлением почти идентичных по высоте частей. Это не способствует полному выражению тектоничности – важнейшего свойства ордерной архитектуры.

Существенное значение имеет порядок чередования более высоких и менее высоких этажей, особенно в четырехэтажных постройках, подобных Училищу для мещанских девушек. Его «большие» (более высокие) этажи располагаются в средней части объема, а «малые» как бы окаймляют их сверху и снизу. В итоге возникает симметрия, а система членений обретает законченность – качество, столь созвучное эстетическим устремлениям раннего классицизма. Видимо, не случайно именно такой прием употребляется в наиболее совершенных зданиях той эпохи – в Академии художеств и Сенате.

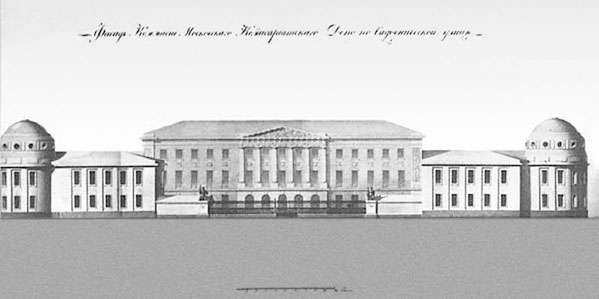

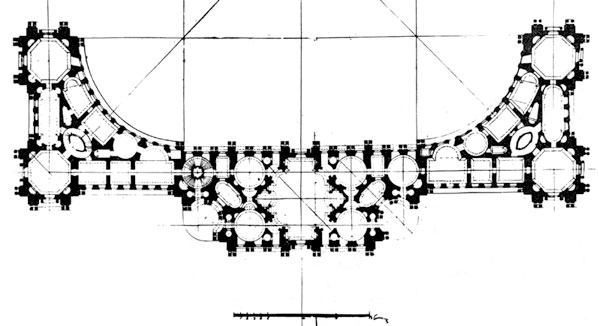

В.И. Баженов. Проект дворца (Проект Университета? Смольного института?) Фасад (фрагмент), план главного этажа. 1760-е

Но существовал еще один тип чередования «больших» и «малых» этажей. В Тучковом буяне и баженовском проекте университета в цокольной и основной частях повторяется одинаковое звено, состоящее из «большого» и «малого» этажей: «большой» – «малый» и снова «большой» – «малый». Известная механистичность такой последовательности влечет за собой монотонность, мало благоприятствующую общему облику зданий.

Словом, специфика объема многоэтажного общественного здания раннего классицизма зависит не только от пропорций основных частей, но и от порядка чередования этажей. Причем эти свойства оказываются связанными: отношения, близкие к единице, неизменно сочетаются с расположением этажей по схеме «большой» – «малый» и «большой» – «малый», в то время как отношениям, равным 1,5 или 2, сопутствовала совсем иная последовательность. Интересно, что оба варианта встречаются в постройках независимо от их назначения: одинаковый пропорциональный строй и идентичная последовательность этажей присущи университету Баженова и Тучкову буяну, Академии художеств и Сенату, и, наоборот, разные приемы наблюдаются в зданиях, сооруженных для сходных целей, например в Училище для мещанских девушек и московском Воспитательном доме (первоначальный проект). Такие сопоставления наводят на мысль, что различные отношения цоколя и основной части, как и способы достижения этого, в большей степени отражают художественные приверженности, нежели функциональные требования.

Представление о двухэтажных общественных зданиях может дать калужский административный комплекс. Вторая система построения объемов применена в нем иначе, нежели в многоэтажных сооружениях, и сообщает его облику некоторые особые свойства. Так, выделяя два этажа в основную часть объема с помощью большого ордера, архитектор, по существу, зрительно лишает сооружение цоколя. Основная часть оказывается стоящей почти на земле, отделяясь от нее лишь низким стилобатом. Здесь высота главного компонента значительно больше высоты его подножия. Их отношение в таких зданиях раннего классицизма колеблется от 4,3 до 18,2. Благодаря этому парадные этажи как бы спускаются с пьедестала и встречают посетителя у самого порога. Создается художественный эффект доступности здания, его меньшей отрешенности от будничного и повседневного; своего рода «демократизм» смягчает ту модификацию величавости и торжественности, которая присуща трех- и четырехэтажным зданиям, основанным на второй системе построения объемов. То же характерно для других двухэтажных общественных сооружений раннего классицизма – Гостиного двора в Петербурге, Благородного собрания в Москве, Провиантских складов в Твери, ансамблей Тулы, Вятки[124], Симбирска, Уфы.

М.Ф. Казаков. Дом «Благородного собрания» в Москве. 1780-е. Фасад и план второго этажа. Чертеж из Альбомов партикулярных строений М.Ф. Казакова. ГНИМА

Иногда варианты применения второй системы можно наблюдать даже в пределах одного и того же здания, отдельные части которого обладают различной этажностью. Например, высокий административный корпус московского Кригскомиссариата решен так, как характерно для зданий, имеющих более двух этажей: два верхних (второй и третий) этажа сгруппированы вместе, а нижний превращен в цоколь. В то же время более низкие склады, составляющие одно целое с административным корпусом, наделены такими особенностями, которые вытекают из использования этой системы в двухэтажных постройках. Оба этажа объединены и поставлены уже не на цоколь, а на очень низкий стилобат. В результате один и тот же первый этаж в центре здания трактуется как цоколь, а в крыльях входит в основную часть объема вместе со вторым этажом. Благодаря этому Кригскомиссариат не имеет ни общего цокольного этажа, ни общего стилобата или постамента, которые обычно связывают все сооружение. Основные этажи подняты вверх в одних и опущены до земли в других частях этой постройки.

Такую несогласованность, нарушающую целостность образного строя, можно было легко устранить, выделив нижний этаж в качестве цоколя не только в центре, но и в боковых частях здания. Тогда оно получило бы единое основание. Однако это означало бы замену в боковых частях второй системы на первую, а следовательно, построение одного и того же сооружения по совершенно разным принципам, один из которых к тому же не был принят в раннем классицизме. Видимо, стремясь не допустить такого противоречия, мастера идут даже на известные несовершенства композиции. Подтверждением могут служить другие здания с трех- и двухэтажными частями, обладающие совершенно аналогичными свойствами, в частности Дом призрения в Ярославле.

Обратимся теперь к зданиям раннего классицизма, не имеющим общественного назначения, чтобы проверить, насколько характерны для них выявленные черты.

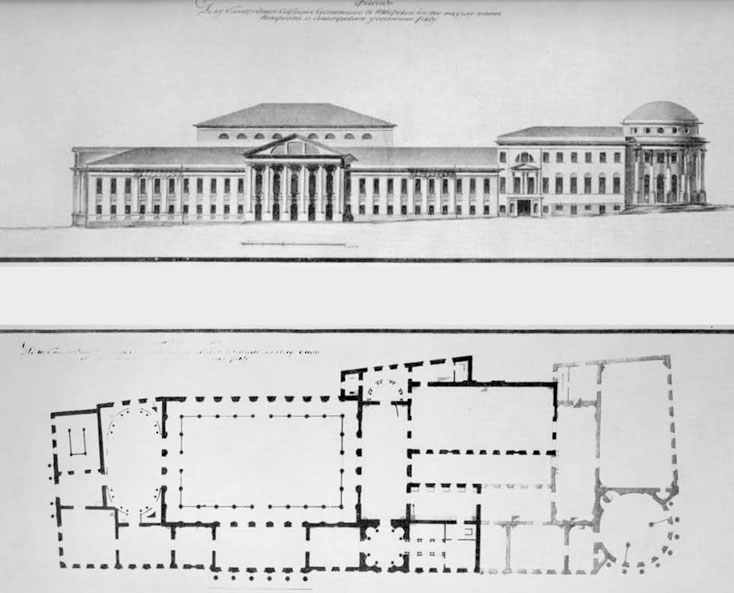

И.П. Тоскани. Симбирск. Фасады лавок и двух корпусов Присутственных мест Проект. 1783–1793. НИМ РАХ

Когда вспоминаешь жилые дома в Москве, Петербурге или провинциальных городах, усадьбы в любой из губерний или дворцы эпохи раннего классицизма, всякий раз в памяти возникает целостный объем. Дома Хлебниковой, Демидовой и Епанешникова в Москве, дома на Дворцовой площади работы Ю.М. Фельтена, здания перед Адмиралтейством в Петербурге (проект И.Е. Сатарова), архиерейские дома в Костроме и Плесе, тверские постройки и десятки других сооружений производят впечатление единых массивов.

То же характерно для дворцов: таких гигантов, как Кремлевский (проект В.И. Баженова), меньших по размерам, как Екатерининский в Лефортове (первоначальный проект), и совсем небольших строений, вроде путевых дворцов, возведенных по типовым проектам в Новгороде, Смоленске и Харькове[125].

Более того, эта особенность распространяется даже на усадебное строительство. Таковы, в частности, дача Строганова на Петергофской дороге, представляющая собой одно из самых первых произведений раннего классицизма, дома в усадьбах Белкино и Прыски Калужской губернии или Мерчик Харьковской губернии[126].

В крошечном «кубике» усадебного дома в Кунцеве под Москвой (ныне в Москве), в крупном массиве прославленного Мраморного дворца, в суховатой полосе домов «сплошной фасады» на волжской набережной в Твери и небольшом элегантном блоке баженовского дома Л.И. Долгова на 1-й Мещанской улице в Москве – во всех столь непохожих постройках впечатление монолитности достигается, как и в общественных зданиях, равновы-сотностью основного объема, туго «схваченного» непрерывной полосой антаблемента. По нашему подсчету, среди городских домов подобных построек в тринадцать, среди дворцов – в одиннадцать, а среди усадеб – в четыре раза больше, чем сооружений, не обладающих этим свойством.

Обобщенность и преобладание горизонталей также чрезвычайно характерны для очертаний подавляющего большинства дворцов, городских и усадебных домов и везде достигаются сходными приемами. Прежде всего это – умение сделать возможно менее заметным трапециевидный абрис кровли. Четыре пятых исследованных нами сооружений имеют угол наклона крыши меньше 25°, причем чаще всего встречаются постройки, где этот угол не превышает 20°.

Добиваясь строгой горизонтальности завершения, зодчие иногда делают кровлю столь пологой, что она вообще скрывается за аттиками, как в проекте дома М.И. Воронцова работы В.И. Баженова или в проекте Екатерининского дворца в Лефортове. В тех исключительных случаях, когда все-таки используется высокая кровля, ей часто сопутствуют архаические приемы, элементы и детали (тверской Путевой дворец).

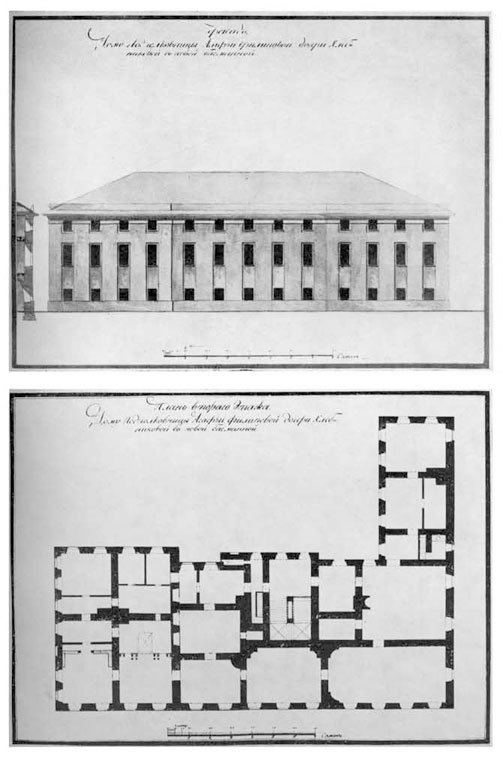

М.Ф. Казаков. Дом А.Ф. Хлебниковой. Фасад, план второго этажа. Чертеж из Альбомов партикулярных строений М.Ф. Казакова. ГНИМА

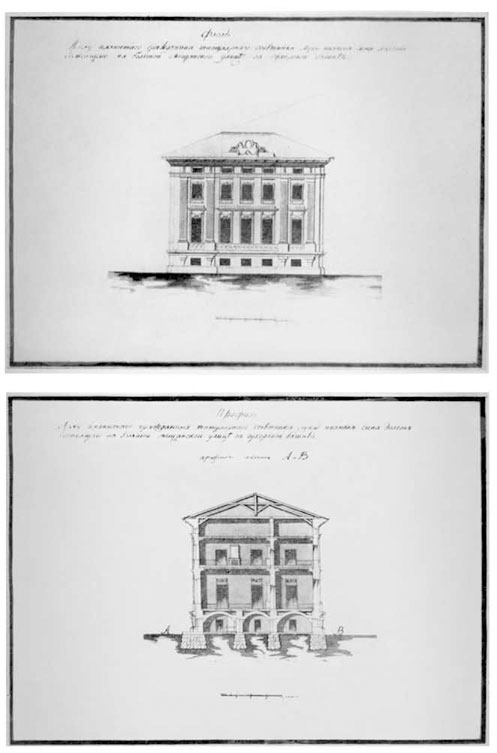

В.И. Баженов. Дом Л.И.Долгова на 1-й Мещанской. 1770-е. Фасад и разрез. Чертеж из Альбомов партикулярных строений М.Ф. Казакова. ГНИМА

Как и в общественных зданиях, снижение высоты кровель сопровождается стремлением свести их очертания к непрерывной горизонтали. По обыкновению этому способствует применение постропильных крыш, единых для всего сооружения. Кроме того, кровлю стремятся заслонить разными горизонтально ориентированными элементами: аттиками, явно предпочитаемыми фронтонам, балюстрадами и решетками. Дома Барша в Вологде, Прозоровского на Тверской, Разумовского на Воздвиженке, Оболенского на Новинском бульваре, Гендрикова на Садовой-Спасской, П.Е. Пашкова на Моховой в Москве, усадьбы Богородицк, Сиворицы, Тайцы, Мерчик, Кунцево, дворец Екатерины II в Коломенском (проект), дворцы в Смоленске, Харькове, Кремлевский и Екатерининский дворец в Лефортове – таков далеко не полный перечень зданий, где использован этот прием[127]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.