«Пушкинская»

Следующая станция, «Пушкинская», из-за проблем при строительстве наклонного хода приняла первых пассажиров только 30 апреля 1956 г.

Станция «Пушкинская»

Первоначально станцию предполагалось назвать «Витебский вокзал», а ее оформление связать со строительством первой в России Царскосельской железной дороги. Но в 1949 г., в связи с празднованием 150-летия со дня рождения великого поэта, название и тему оформления изменили. Она стала «Пушкинской», а ее тематику целиком посвятили великому русскому поэту.

Определенная логика в этом есть. Первые поезда железной дороги ходили с вокзала до города Царское Село (ныне – г. Пушкин), где в Лицее, с 1811 по 1817 г., жил и учился А. С. Пушкин. Хотя строить дорогу начали еще при жизни великого поэта, воспользоваться ею Александр Сергеевич не смог, он погиб за несколько месяцев до ее открытия.

Проект станции «Витебская» («Пушкинская») работы И. М. Чайко. 1946 г.

Проектирование станции началось в конце 1946 г., когда она еще носила название «Витебская». Первую премию на конкурсе фор-проектов архитектурного оформления подземных станций получил архитектор В. Д. Кирхоглани, вторую – И. И. Фомин и Б. Н. Журавлев. Во втором туре закрытого конкурса участвовали проекты О. И. Гурьева и В. М. Фромзеля, И. И. Фомина и Б. Н. Журавлева, В. Д. Кирхоглани, Н. Г. Чилингарова и Е. И. Чилингаровой. Для дальнейшей разработки рекомендовали проект Гурьева и Фромзеля, «содержащий простой, лаконичный прием решения и лучше других передающий характер ленинградского метро». Вместе с тем отмечалось неудачное решение бронзовых украшений фриза и обработки углов пилона, плохо продуманное освещение. Гурьев и Фромзель приступили к более детальной проработке своего проекта с учетом отмеченных замечаний. В процессе работы к ним в качестве соавтора присоединился Николай Варфоломеевич Баранов, главный архитектор города. Это оказалось роковым для судьбы проекта. В связи с «ленинградским делом» Баранов оказался в опале, и проект с его участием подвергли резкой критике.

Для разработки проекта станции Правление ЛОССА провело еще один открытый конкурс (3-й тур), в котором участвовали проект Н. В. Баранова, О. И. Гурьева и В. М. Фромзеля (в двух вариантах), а также проект А. В. Жука, который и получил первую премию. Вместе с тем отмечались и недостатки победившего проекта: «Представленный вариант проекта станции производил впечатление незаконченного и давал только общее представление о замысле автора. При простом характере архитектуры, проект недостаточно раскрывает идейное содержание станции и тем самым не отвечает тематическому заданию. Явно неудачно предложенное оформление торшерами, рисунок которых противоречит общему монументальному характеру станции».

Возможно, поэтому одновременно по поручению «Ленметропроекта» над проектом станции стал работать Л. М. Поляков, имеющий большой опыт строительства станций Московского метрополитена. Его проект, «получивший высокую оценку общественности», был рекомендован для дальнейшей разработки и осуществления в натуре.

Леонид Михайлович Поляков родился 21 августа 1906 г. в Петербурге. Еще учась на архитектурном факультете бывшей Академии художеств, начал работать в тресте «Севзаплес», сначала чертежником, а потом архитектором. Первые проекты в Ленинграде: ресторан и пароходная пристань в ЦПКиО; аттракцион в саду Госнардома «Американские горы»; 1-я и 2-я премии на всесоюзном конкурсе нового зоопарка в Шувалове-Озерках.

В 1933 г. в составе группы ленинградских архитекторов под руководством академика В. А. Щуко и профессора В. Г. Гельфрейха Л. М. Поляков переезжает в Москву для работы на строительстве Дворца Советов. Леонид Михайлович проектировал жилые дома в районе нынешнего Дорогомилова, предназначенные для проживания большого количества работников, привлеченных на строительство Дворца Советов.

Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 г. находился на строительстве заводов Наркомата вооружения (трест № 24 НКВ) в городах Златоусте и Медногорске. После войны Поляков – главный архитектор Севастополя, автор проекта восстановления Севастополя, превратившего его в нынешний прекрасный город с торжественными лестницами.

С 1950 г. Л. М. Поляков – главный архитектор и заместитель начальника «Гидропроекта». Начинается большая работа по проектированию и строительству Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла. Внушительный ансамбль включал в себя 15 шлюзов, 3 насосные станции, гидроэлектростанцию, 5 больших маяков и около 100 мелких сооружений.

В 1952–1953 гг. Л. М. Поляков вместе с ленинградским архитектором В. А. Петровым занимаются разработкой детального проекта подземного вестибюля станции «Пушкинская».

Работать для метрополитена Полякову уже приходилось. После смерти его учителя, архитектора И. А. Фомина, ему довелось завершить проектирование станции «Площадь Свердлова» (ныне – «Театральная») и вести авторский надзор за ее строительством. В 1938 г. открывается станция «Курская-радиальная», в 1950-м – «Калужская» (ныне – «Октябрьская-кольцевая»), в 1953-м – «Арбатская», построенные по проектам Л. М. Полякова. Проект станции «Калужская» получил в 1950 г. Сталинскую премию. Еще одну Сталинскую премию (совместно с А. Б. Борецким) архитектор получил в 1949 г. за архитектуру 17-этажного здания гостиницы «Ленинградская» на Каланчевской площади в Москве. Ее первой видит пассажир, прибывающий из Петербурга. Внутри гостиница похожа на дворец с расписанными в древнерусском стиле сводами.

В 1953 г. Леонид Михайлович выиграл конкурс на монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией на площади Киевского вокзала в Москве. Когда дочь архитектора спросила у отца, когда же его поставят, он сказал: «Никогда!» – и оказался прав.

Возможно, у Полякова имелись какие-то предчувствия, хотя казалось, что жизнь мастера на подъеме. Новое партийное руководство страны, пришедшее к власти после смерти Сталина, начало борьбу с «архитектурными излишествами». Давление Хрущева на архитекторов оказалось настолько сильным, что автор проекта станции «Технологический институт» архитектор А. М. Соколов уже в 1980-е гг. рассказывал об этом времени не иначе, как с содроганием.

Поляков подвергся резкому осуждению, став одним из архитекторов, на которого возложили персональную ответственность за архитектурные «излишества» предыдущей эпохи. 4 ноября 1955 г. выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», подписанное Хрущевым и Булганиным. Вскоре последовало решение: «Лишить архитекторов Полякова и Борецкого звания лауреата Сталинской премии… Обязать Мосгорисполком освободить от должности руководителя Архитектурной мастерской института „Моспроект“ т. Полякова за допущенные излишества и расточительства государственных средств при проектировании и строительстве и за неправильное руководство строительными организациями». Вскоре ему предложили освободить московскую четырехкомнатную квартиру. Хорошо хоть не посадили, как все того ожидали.

Дальнейшая дорога в профессию для 49-летнего мастера оказалась закрыта. В 1958 г. архитектору удалось устроиться работать преподавателем в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское). После отставки Хрущева Полякову снова стали предлагать работу над крупными объектами. Но он отказывался, говоря, и рад бы, «да вот беда, зубов у белки нет!».

Скончался Леонид Михайлович 19 июня 1965 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Вместе с Л. М. Поляковым над проектом станции «Пушкинская» работал ленинградский архитектор Василий Александрович Петров (1916–1992). Перед войной он окончил архитектурный факультет Академии художеств. На 4-м курсе Василий Петров и будущий скульптор Михаил Аникушин приняли участие во Всесоюзном конкурсе на памятник азербайджанскому поэту Низами и получили 2-ю премию.

Когда началась Великая Отечественная война, Василий Александрович ушел на фронт. Воевал на Ленинградском фронте, за бой на Невской Дубровке награжден орденом Красной Звезды. В конце 1943 г. Политотдел армии Ленинградского военного округа отозвал В. А. Петрова с фронта для начала работ по созданию Музея обороны Ленинграда в составе группы художников. На местах боев собирали военные трофеи, которые тут же становились экспонатами музея. После войны в связи с «ленинградским делом» Музей обороны Ленинграда ликвидировали. Оружие отправили в переплавку, документы уничтожали, чудом уцелел дневник Тани Савичевой.

В команде Полякова Василий Александрович занимался возрождением Севастополя, в 1948–1950 гг. в этом городе им построены жилые дома № 3, 4, 5, 6 и 7 по Большой Морской улице. Позднее, в составе большого коллектива архитекторов, возглавляемого Л. М. Поляковым, он работал над проектом Волго-Балтийского судоходного канала. После смерти Сталина стройку заморозили, впоследствии канал построили, но уже по другому проекту.

Совместно со скульптором М. К. Аникушиным В. А. Петров работал над проектом памятника А. С. Пушкину на площади Искусств, его авторству принадлежит постамент из красного гранита, строгий и соразмерный скульптуре. Вдвоем взялись они за скульптуру поэта в подземном зале станции метро «Пушкинская».

В 1967 г. В. А. Петров возглавил впервые созданную в городе службу главного художника Ленинграда, по его инициативе замощена гранитом Дворцовая площадь, возрожден портик Руски. При его участии в 1989 г. возрожден Музей обороны Ленинграда.

Василию Александровичу Петрову довелось участвовать в создании еще одной станции метро – «Московские ворота».

Любимым занятием Василия Александровича всегда оставалась живопись, ей он посвящал все свое свободное время. Более 30 лет, до конца своих дней, он преподавал в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной (ныне – СПГХПА им. А. Л. Штиглица).

* * *

Наземный вестибюль «Пушкинской» разрабатывался, когда работа над проектом подземного станционного зала уже завершилась и его рекомендовали к осуществлению. Авторы включили вестибюль в трехэтажное классическое здание, стоявшее по соседству с Витебским вокзалом и построенное в 1901 г. по проекту архитектора А. К. Зверева для размещения офицерских казарм лейб-гвардии Семеновского полка. До революции дом занимали Правление Царскосельской железной дороги и Правление Петербургской сети Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В 1930-х гг. здание надстроили четвертым этажом, а в начале 1950-х гг. существенно перестроили под станцию метрополитена. Вестибюль богато украсили лепниной, окна первого этажа получили арочные проемы, а в центре фасада появилась большая арка. Один из вариантов проекта предусматривал соединение павильона метро и вокзала пропилеями.

Проект наземного вестибюля станции «Пушкинская» А. А. Грушке, А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой

Авторы наземного вестибюля – архитекторы А. А. Грушке, А. С. Гецкин и В. П. Шувалова, инженер-конструктор С. М. Эпштейн.

Андрей Александрович Грушке (1912–1989) в 1938 г. окончил с отличием Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, где одним из его учителей был известный архитектор Е. А. Левинсон, в дальнейшем его соавтор. В 1941 г. Грушке ушел добровольцем на фронт. Воевал на Ленинградском фронте командиром взвода 336-го отдельного саперного батальона, был ранен. С 1942 по 1945 г. работал архитектором в Главном архитектурном управлении, где занимался маскировкой стратегических объектов.

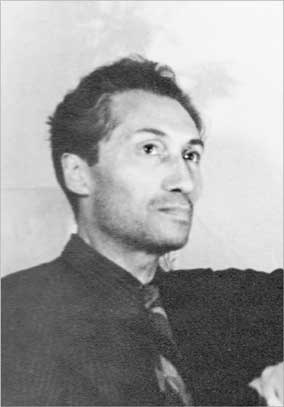

А. А. Грушке

С 1946 по 1955 г. работал в «Ленпроекте» и «Ленметротресте». В соавторстве с архитектором Е. А. Левинсоном проектировал станцию метро «Автово», жилой дом на наб. Фонтанки, 12, комплекс вокзала и привокзальной площади в городе Пушкине, открытых к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В скульптурном оформлении фасадов и в декоре интерьеров отражена тема памяти великому поэту. Ансамбль привокзальной площади удостоен Сталинской премии 1951 г.

Арон Соломонович Гецкин (1917–1994) три с лишним десятка лет проработал в архитектурном отделе «Ленметропроекта» и в качестве автора или руководителя творческих коллективов участвовал в проектировании многих объектов метрополитена.

В 1939 г. Гецкин с отличием окончил Ленинградский институт инженеров промышленного строительства по специальности «Архитектура». После окончания института по комсомольскому набору направляется на Тихоокеанский флот. Служил в инженерных войсках в должностях от помощника командира роты до начальника строительного отдела флота, занимался инженерной подготовкой и строительством береговой обороны. Принимал участие в Великой Отечественной войне, награжден орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

В 1948 г. демобилизовался в звании инженер-майора и вернулся в Ленинград. С 28 ноября 1948 по 1983 г. Гецкин работает в «Ленметропроекте». В 1950 г. создается самостоятельный архитектурный отдел, его первым начальником становится профессор А. М. Соколов, Гецкин сначала назначается помощником начальника отдела, а с 1 августа 1952 г. – главным архитектором. Ему поручено вести архитектурное проектирование объектов метрополитена, в том числе выпускать рабочую документацию по депо «Автово», наземному вестибюлю станции «Пушкинская» в соавторстве с В. П. Шуваловой. В дальнейшем Арону Соломоновичу неоднократно придется сотрудничать с Валентиной Петровной, а всего он участвовал в создании не менее 32 станций метрополитена нашего города. В основном специализировался на наземных вестибюлях, исключение составляют пять подземных залов станций.

Для первого участка Московско-Петроградской линии Гецкин разрабатывает типовой проект наземного вестибюля в виде круглого павильона со встроенным в него торговым киоском. Кроме наземных, он проектировал вестибюли, заглубленные в землю и включающие систему подземных переходов, работал над проектами наземных станций, входящих в комплексы строений железнодорожных платформ.

В 1970–1981 гг. он занимал должность начальника архитектурно-строительного отдела. Наземные павильоны в эти годы становятся более просторными за счет увеличения высоты залов и применения полного остекления. В августе 1981 г. большой группе ленинградских инженеров, в том числе А. С. Гецкину, за разработку и внедрение пространственных армоцементных конструкций в массовое строительство общественных зданий и сооружений присуждена премия Совета Министров СССР.

В институте его любили и уважали за добрый мягкий юмор, человечность, активное участие в художественной самодеятельности, однажды он даже снялся в массовых сценах фильма «Последняя дорога» об А. С. Пушкине. Добивался неплохих успехов в спортивных соревнованиях, увлекался парусным спортом, был капитаном яхты «Садко». Написал немало статей для различных журналов о строительстве метрополитена, а дома выпускал семейную стенную газету, в которой были такие строки:

«Дети! Ждите терпеливо,

Папа ваш вернется,

Кончив „Пушкинскую“ в срок,

Если не загнется…».

Валентина Петровна Шувалова (1921–1987) в 1939 г. с отличным аттестатом об окончании средней школы поступила на архитектурный факультет ЛИСИ. В мае 1941 г. во время летней практики работала на строительстве метрополитена (Строительство № 5 НКПС). С началом Великой Отечественной войны в составе строительного батальона направляется на оборонные работы на Карельском перешейке, в качестве строймастера работала на станции «Дибуны». Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда». В марте 1942 г. вместе с институтом ЛИСИ эвакуируется на Северный Кавказ в Ессентуки, оттуда с группой студентов в Нальчик, где работала строительным рабочим. В июне 1942 г., в связи с приближением к Нальчику боевых действий, она вместе с другими эвакуировалась в Самарканд Узбекской ССР, где в то время находился переведенный из Ленинграда Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина при Академии художеств СССР. Валентину Петровну принимают на 2-й курс архитектурного факультета. После полного освобождения от блокады в 1944 г. институт возвратился в Ленинград, где В. П. Шувалова в 1949 г. окончила его в звании архитектора-художника.

В том же году поступила на работу архитектором в Ленинградское отделение института «Теплоэлектропроект», а в начале апреля 1953 г. перешла в «Ленметропроект» на должность и. о. руководителя группы в отделе промышленно-гражданских сооружений. Станции метро, как правило, проектировались коллективами авторов. В. П. Шувалова работала совместно с архитектором Гецкиным, ими совместно созданы вестибюли двадцати станций: «Академическая», «Василеостровская», «Выборгская», «Горьковская», «Елизаровская», «Звездная», «Лесная», «Ломоносовская», «Маяковская», «Московская», «Невский проспект», «Парк Победы», «Площадь Александра Невского-1», «Площадь Восстания», «Политехническая», «Пушкинская», «Сенная площадь», «Фрунзенская», «Чернышевская», «Электросила». Первым из них стал павильон станции «Пушкинская» (1955 г.), затем, в 1960 г., второй выход к Московскому вокзалу станции «Площадь Восстания».

Валентина Петровна работала в «Ленметропроекте» до апреля 1976 г., когда написала заявление об уходе «на пенсию по возрасту». Летние месяцы проводила на Карельском перешейке в дачном домике, выстроенном собственными руками. Умерла 15 декабря 1987 г., после давно мучившей ее тяжелой болезни.

Инженер Самуил Михайлович Эпштейн окончил ЛИИЖТ, занимался изысканием и проектированием мостов и тоннелей, сотрудник Строительства № 5. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

В «Ленметропроекте» работал с 1947 по 1971 г. старшим инженером, главным конструктором, заместителем начальника отдела проектирования строительных конструкций. Вместе с коллегами занимался обоснованием и внедрением «колец переменной жесткости» для станционных тоннелей, у которых с учетом ленинградских условий значительно облегчена отделка в нижней, слабо работающей части. Помимо «Пушкинской», С. М. Эпштейн – инженер-конструктор станций «Автово», «Балтийская» и «Технологический институт-1».

* * *

Вход на станцию «Пушкинская» организован со стороны двора. В коридоре, соединяющем входные и выходные двери, находятся кассы. Отсюда можно пройти в центральный полукруглый зал, где установлены турникеты. Зал освещается светильниками-торшерами, расставленными вдоль стен. Потолок украшен лепниной и продолговатыми шестигранными кессонами. Стены облицованы мрамором «Газган».

Месторождение цветного мрамора «Газган» расположено в Нуратинском районе Навоийской области Узбекистана. Поселок Газган находится на окраине пустыни Кызылкум, у западного подножья гор Нуратау, в 90 км от города Навои. Газганский мрамор уникален по своим декоративным свойствам и имеет более тридцати оттенков и расцветок от белого до желтого, розового, голубовато-серого и черных цветов. Он хорошо полируется и обладает низкой истираемостью. Газганским мрамором украшены многие крупные сооружения, в том числе некоторые станции московского, ташкентского, харьковского и бакинского метро.

Над эскалаторным подъемом расположен квадратный зал, отделенный от круглого фронтоном, опирающимся на колонны. Обращает на себя внимание барельефный мраморный медальон с профилем А. С. Пушкина, напоминающий геммы древних богов и героев. Автор барельефа – скульптор М. Т. Литовченко.

Мария Тимофеевна Литовченко (1917–2003) – скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, жена Михаила Константиновича Аникушина. Училась у А. Т. Матвеева во Всероссийской Академии художеств на скульптурном факультете. Автор памятников, установленных в нашем городе: ученому А. С. Попову, архитектору В. А. Стасову, зодчему Ф. Б. Растрелли, поэту Г. Р. Державину, актрисе М. Г. Савиной, ряда надгробий, монумента партизанской славы в Волосовском районе Ленинградской области. Работала над художественным оформлением станций метро «Нарвская» и «Маяковская». Медальон с портретом Пушкина в вестибюле станции «Пушкинская» – одна из лучших работ мастера в портретном жанре.

В подземный зал ведет наклонный ход, содержащий три эскалатора. Для его освещения использованы светильники, похожие на факелы, такие светильники были распространены на станциях первой очереди.

1 декабря 2013 г. станция метро «Пушкинская» закрылась на реконструкцию. Впрочем, закрылась не полностью, подземный вестибюль продолжал работать в нормальном режиме, а выход в город осуществлялся через «Звенигородскую».

Закрытие станции стало необходимой и вынужденной мерой для обеспечения безопасной работы отработавших длительный срок эскалаторов. В ходе реконструкции взамен старых установили три новых эскалатора производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Одновременно провели замену зонтов наклонного хода на современные металлопластиковые.

Кроме этого, совместно с КГИОП провели реставрацию фасада вестибюля станции «Пушкинская» и реставрационные работы по сохранению отделки и предметов декоративно-прикладного искусства, включая исторические светильники и малые архитектурные формы.

Наиболее сложным оказалось обеспечить удобный проход в метро для маломобильных групп пассажиров и при этом соблюсти все требования КГИОП по сохранению архитектурного облика «Пушкинской». Вход на станцию оборудовали пандусом, полностью демонтировали средний импост (выступающий вперед карниз двери) и вместо него посередине сделали распашную дверь.

Очистили от грязи потолок эскалаторного зала, богато украшенный лепниной, освежили облицовку стен и пола. В результате перепланировки помещений удалось более рационально использовать внутреннее пространство касс и оборудовать новые помещения для пикета полиции и досмотровой зоны.

Ремонт станции продлился 19 месяцев, открытие «Пушкинской» запланировали на 30 июня 2015 г., но в связи с трудностями при наладке эскалаторов отложили на несколько дней. В конечном счете приняли решение открыть станцию в рабочем режиме в понедельник, 6 июля, в 5 часов 38 минут, без каких-либо торжеств и официальных церемоний, что может стать доброй традицией.

В день открытия станции первые пассажиры оказались приятно удивлены не только новыми эскалаторами, но и тем, что вместо рекламы звучали строки пушкинских стихов.

* * *

Подземный зал станции «Пушкинская» очень похож на московскую станцию «Октябрьская», автором проекта которой также был архитектор Л. М. Поляков. «Октябрьская», расположенная на Кольцевой линии, между станциями «Добрынинская» и «Парк культуры», открыта в 1950 г. и первоначально называлась «Калужской». Но есть существенное различие в оформлении станций: в торце «Октябрьской» вместо статуи Пушкина находится пустая апсида, подсвеченная голубоватым светом и закрытая ампирной кованой оградой. Остряки сразу же окрестили ее «светлым будущим за решеткой». Сходство двух станций успешно использовано в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, где «Пушкинская» сыграла роль одной из московских станций.

Украшением станции является скульптура Александра Сергеевича Пушкина, установленная в торце центрального подземного зала и выполненная прославленным скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным.

Об этом мастере нет нужды рассказывать подробно, его биография хорошо знакома петербуржцам. М. К. Аникушин (1917–1997) – действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, почетный гражданин Санкт-Петербурга. С самого начала Великой Отечественной войны ушел в ополчение, с ноября 1941 г. воевал в рядах Красной армии. Среди его работ в нашем городе – памятник Пушкину на площади Искусств, памятник Ленину на Московской площади, мемориал «Героическим защитникам Ленинграда». В 1982 г. Михаил Константинович создал еще один памятник Пушкину, для станции метро «Черная речка». В Петербурге именем скульптора названы Аникушинский сквер на Каменноостровском проспекте и Аникушинская аллея, пролегающая от этого сквера к Вяземскому переулку, недалеко от дома, где он работал (Песочная наб., 16).

На станции «Пушкинская» скульптор М. К. Аникушин изобразил поэта сидящим у пруда на камне, задумчиво уронившим на колено руку с только что сорванной веточкой сирени. Скульптура отсылает нас к одному из счастливых периодов в жизни поэта, когда летом 1831 г. он с молодой женой поселился в Царском Селе на даче Китаевой.

За памятником находится панно, на котором художник М. А. Энгельке представила один из уголков Царскосельского парка с прудом, на противоположном берегу которого видна знаменитая Камеронова галерея. На переднем плане изображена ветвь дерева, как бы приближенная к зрителю. Благодаря арочной композиции и умело подобранной подсветке создается впечатление, что за памятником находится не панно, а настоящий парк, где так любил бывать Пушкин.

Мария Александровна Энгельке (1918–2011) родилась в Петрограде. Учеба в Ленинградской Академии художеств, на живописном факультете, прерывалась годами эвакуации во время войны и завершилась только в 1949 г. Во время блокады Мария Александровна как художник отвечала за маскировку Ленинграда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Творческая судьба Марии Александровны тесно связана с судьбой и профессией мужа, Александра Григорьевича Рочегова, архитектора, художника-живописца и дизайнера. После окончания вуза молодые специалисты, архитектор Рочегов и художница Энгельке, с увлечением работали над декоративным убранством гостиницы «Ленинградская» в Москве. У их дочери, маленькой Анюты, имелись все шансы появиться на свет на строительных лесах, ее мать спешно увезли в роддом в самый разгар творческого процесса. Помимо «Ленинградской», Мария Александровна – автор декоративного убранства московских станций метро «Арбатская» и «Автозаводская».

За декоративные работы киноконцертного зала «Россия» М. А. Энгельке удостоена премии Совета Министров СССР 1976 г. В 2000 г. Мария Александровна (ей было 82 года) участвовала в восстановлении храма Христа Спасителя в Москве, она – автор росписи стен и сводов Белого Зала (большой трапезной палаты) в цокольной части храма.

Мастерство архитекторов, скульптора и художника позволило создать на станции «Пушкинская» очень выразительную и надолго запоминающуюся композицию. Хотя в свое время панно произвело неоднозначное впечатление. Газеты писали: «В среде архитекторов панно на станции “Пушкинская” вызывало споры. Все отдают должное художественному вкусу и выразительности картины, но высказывается также мнение, что для монументальной живописи оно слишком мягко, интимно, похоже на театральную декорацию».

Стоит добавить, что «Пушкинская» считается первым мемориалом в советском метро. Впервые в стране (а возможно, и в мире) на глубине около 60 м установлен подземный памятник.

* * *

Хотя станция «Пушкинская» и пилонная, но на ней создается ощущение простора. Интересна цветовая гамма отделки станции, где господствуют белые и кремовые тона, черный металл сочетается с золотистыми украшениями, светлым мрамором, белыми кафельными плитками, красным гранитом пола.

Пилоны, в композицию которых введены пилястры, облицованы светлым уральским мрамором Прохорово-Баландинского месторождения. В полукруглых нишах на круглых мраморных пьедесталах с накладными венками установлены оригинальные высокие торшеры из черного металла с золочеными деталями, украшенные стилизованными щитами и копьям. Наконечники копий поддерживают большие хрустальные чаши, из которых льется мягкий свет. Арки потолка украшены художественной лепкой в виде венков из лавровых листьев, выполненной из специальной мастики.

Пол выстлан темно-красным гранитом Токовских разработок, расположенных близ села Ток Апостоловского района Днепропетровской области Украины. Токовский гранит имеет густой красный, ближе к бордовому, цвет, с оттенками коричневого или темно-малинового, на фоне которого ярко выделяются равномерные черные и серые вкрапления. Он хорошо полируется, отличается высокой прочностью, хорошей износостойкостью, не впитывает влагу и неприхотлив в уходе. Советские архитекторы сразу оценили достоинства этого камня, он применялся, в частности, при строительстве Московского университета. По кромке красного гранита выложили волнообразный узор из светлого газганского и темно-серого грузинского мрамора «Садахло» с обрамлением у пилонов метлахской плиткой.

С 2006 г. началось обновление напольных покрытий с подбором материалов близких оттенков. В 2007–2008 гг. заменили волнообразный орнамент и светлые участки, ранее выложенные метлахской плиткой. Волны, вырезанные машиной, стали смотреться лучше прежних ручной резки. Тогда же на гранит красного цвета заменили асфальтовое покрытие в боковых залах.

Для отделки путевых стен перронов использована плитка двух цветов: сверху – белого цвета, снизу – черного. Стены украшают изящные вентиляционные решетки, рисунок которых перекликается со светильниками центрального зала. Над путями установлены двери с декоративными решетками, украшенные датой открытия «1955» (хотя станция в полном объеме заработала в 1956 г.).

Боковые залы освещаются люстрами, большую чашу посредине окружают шесть поменьше. В 2013 г. решили очистить люстры от наслоений, накопившихся за десятилетия. Выяснилось, что грязь, летящая с тормозных колодок поездов, буквально сплавилась со стеклом. Ни химические, ни механические способы очистки светильников не помогли, оставалось заменить их. К тому же некоторые плафоны оказались разбиты, а запасных не имелось.

В нашем городе в свое время работал завод художественного стекла, но в 1990-х гг. он закрылся. Светильники взялись восстановить в бывшем Мухинском училище, где еще остались последние мастера. Они реставрируют или делают недостающие детали и для других станций петербургского метрополитена. Вполне могли бы сделать недостающую стеклянную облицовку колонн для станции «Автово», но теперь это уже вряд ли удастся осуществить, так как станция охраняется как художественный памятник.

20 декабря 2008 г. открылся переход со станции «Пушкинская» на станцию «Звенигородская» 5-й линии. Работы по его сооружению начались в 2007 г. Многие петербуржцы опасались, что в ходе строительства уберут памятник А. С. Пушкину, но этого не случилось, лестницы перехода располагаются в центре зала между пилонами, над путями в сторону станции «Девяткино». Две люстры, висевшие в этом месте, после реставрации перенесены в переход между станциями.

* * *

Выход в город: на Загородный проспект, к Подъездному переулку и Винокурцевскому проезду и на Витебскую площадь

Рядом находятся: Витебский вокзал. Откуда пригородные электропоезда отправляются в город Пушкин (бывшее Царское Село) и Павловск. Неподалеку, на Пионерской площади, находится Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева. В свое время в вагонах метро даже звучало объявление: «Следующая станция „Пушкинская“, Витебский вокзал и Театр юных зрителей». Это делалось специально для школьников, направлявшихся в театр, чтобы они успели подготовиться к выходу.

Рядом со станцией «Пушкинская» расположены Военно-медицинский музей и музей «Разночинный Петербург».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.